Электронный бизнес: институциональный, правовой и трудовой аспект

Автор: Е.В. Гуторова, К.И. Краенкова

Журнал: Материалы и технологии @mat-tech

Статья в выпуске: 2 (6), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье определена сущность электронного бизнеса, систематизированы современные подходы к понятию, озвучены его институциональные, правовые и трудовые основы. Представлены факты о необходимости уточнения законодательного аспекта и формализации некоторых понятий в электронном бизнесе, рассмотрены его особенности в социально-трудовых отношениях, которые проявляются в развитии дистанционных форм занятости и виртуальной мобильности рабочей силы.

Электронный бизнес, субъекты электронного бизнеса, субъекты предпринимательской деятельности, цифровизация рынка труда, виртуальная мобильность рабочей силы, социально незащищённые слои населения

Короткий адрес: https://sciup.org/142242215

IDR: 142242215 | DOI: 10.24412/2617-149X-2020-2-47-55

Текст статьи Электронный бизнес: институциональный, правовой и трудовой аспект

Цифровая трансформация оказывает влияние на деятельность экономических субъектов, существенно изменяя как уже существующие, так и формируя новые формы ведения бизнеса посредством их полного или частичного перевода в виртуальную среду, именуемые как электронный бизнес. Современные интернет-технологии способствуют развитию дистанционных форм взаимодействия с потребителями, партнерами, поставщиками, персоналом, а также со сторонними исполнителями различного рода задач и работ. Виртуализация бизнеса предполагает пересмотр существующих институциональных, правовых и трудовых сторон в деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

Цель работы – раскрытие сущности электронного бизнеса и его правовое закрепление, а также определение роли в формировании цифрового рынка труда и повышении деловой активности отдельных категорий населения.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС И ЕГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Впервые термин «электронный бизнес» был употреблен в компании IBM генеральным директором Луи Гёрстнером в 1996 г. Однако история электронного бизнеса уходит далеко корнями в начало революции в сфере информационных технологий 1960-70-х годов.

Стремительное развитие информационных технологий за последние 10 лет привели к развитию электронного бизнеса, появлению новых тенденций и направлений в данной сфере деятельности, что определило необходимость институализации его основ.

Сущность и понятие электронного бизнеса активно обсуждается теоретиками и практиками в мировом сообществе, что вызывает множество дискуссий. Условно подходы различных авторов к определению «электронный бизнес» можно разделить на 3 группы (табл. 1).

Таблица 1 – Классификация подходов к определению сущности электронного бизнеса

|

Походы к определению |

Автор |

|

Форма ведения бизнеса, в котором все бизнес-процессы полностью автоматизированы с помощью информационных систем и технологий |

Вильхивская О. В. [1, с. 262] Стариков, А. И. [2, c. 7] Клейндл Б. [3] |

|

Форма ведения бизнеса, в котором бизнес-процессы частично автоматизированы с помощью информационных систем и технологий |

Пушкарь А. И., Грабовский Е. Н., Пономаренко Е. В. [4], Катаев А.В. [5], Герстнера Л., Родионов, А. Ю [6] |

|

Форма ведения бизнеса, использующая интернет как главный источник реализации продукции, работ, услуг (полностью или частично) |

Юрков К. А, Лядова Л. Н., Хлызов А.В., Климов Г. В. [7, c. 6], Pricewaterhouse Coopers [8], Mary K. Pratt. [9], специалисты компании IBM [10], С. Fellenshtein, R. Wood [11], American Marketing Association» [12], Deitel H. M.[13], Дадали А. [14] |

Составлено авторами по данным источников [1 – 14].

Таким образом, существующие подходы отражают главную сущность электронного бизнеса, которая отражается в использовании современных методов и инструментов для реализации бизнес-процессов. Исходя из вышесказанного электронный бизнес можно определить как форму ведения бизнеса, использующую определенные бизнес-модели поведения, в которых бизнес-процессы частично или полностью автоматизированы с помощью информационных систем и технологий.

К основным формам электронного бизнеса относят: электронную коммерцию, электронные аукционы, электронные НИР и ОКР, электронные казино, электронный франчайзинг, электронное обучение, электронный маркетинг, электронные брокерские услуги, электронный менеджмент операционных ресурсов, электронный менеджмент поставок.

Наиболее популярными являются следующие модели электронного бизнеса [8]:

– «B2B = Business-to-Business («компания – компания»). Бизнес для бизнеса (B2B) – предусматривает взаимодействие двух и более компаний посредством проведения бизнес-транзакций с помощью Интернета.

– «B2C = Business-to-Consumer» («компания – потребитель»). Бизнес для потребителя (B2C). Предусматривает прямое взаимодействие с потребителем. Наиболее яркий пример –

– «C2C = Consumer-to-Consumer» («потребитель – потребитель»). Потребитель для потребителя (C2C).

– «C2B = Consumer-to-Business» («потребитель – компания»). Потребитель для бизнеса (C2B). Предусматривает самостоятельность потребителя относительно возможности установления стоимости предлагаемых товаров и услуг.

– «B2G = Business-to-Government» («компания – государство»). Модель «компания – государство» (B2G).

– «E2E = Exchange-to-Exchange» («биржа – биржа»). Модель «биржа – биржа» (E2E). Объясняется широким распространением интернет-бирж.

Реализация большинства моделей электронного бизнеса предполагает использование современных цифровых технологий, в том числе сети Интернет. Появляется возможность более широкого применения дистанционных форм занятости для вовлечения в экономическую активность особых категорий граждан, которые не являются конкурентоспособными на классическом рынке труда.

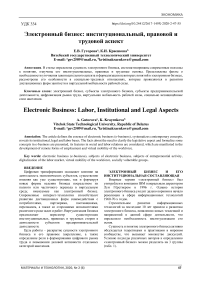

Несмотря на мировую популярность и актуальность электронного бизнеса, в каждой стране есть свои особенности его функционирования. В Республике Беларусь рассматриваемая форма ведения бизнеса пока сложно поддается как качественной, так и количественной оценке, оставаясь статистически недоступной. Однако, следует отметить, что сложившиеся на мировом уровне тенденции цифровизации, на наш взгляд, не обходят стороной экономику Республики Беларусь. Высоковероятным представляется частичный перевод осуществления деятельности в виртуальную среду. В том числе это касается промышленных организаций, уровень использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) которых уже на данном этапе является довольно высоким (рис. 1).

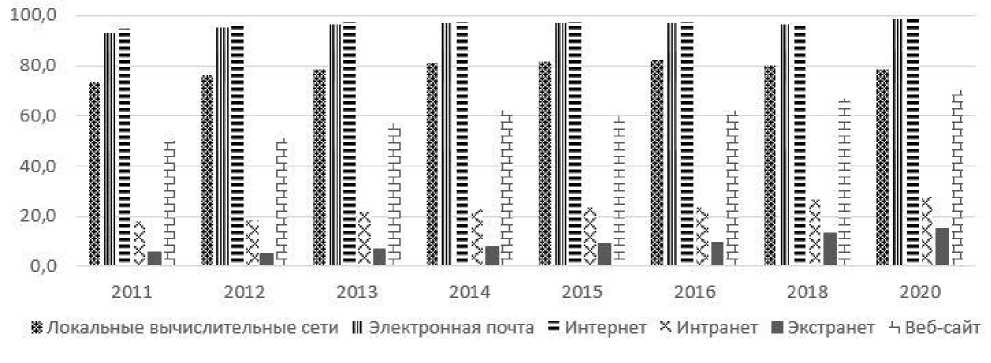

Так, например, в 2020 году взаимодействие с потребителями посредством использования Глобальной сети достигло 78,6 % от общего количества такого рода коммуникаций, что на 47,8 процентных пунктов больше, чем в 2011 году (рис. 2).

Таким образом, цифровизация экономики и дистанционное взаимодействие со стейкхолдерами влечет за собой необходимость законодательного закрепления отдельных аспектов их деятельности и пересмотра действующей практики.

Рисунок 1 ‒ Динамика использования ИКТ в промышленных организациях, %

Составлено авторами по данным источника [15].

Рисунок 2 ‒ Динамика использования сети Интернет в промышленных организациях с целью взаимодействия с потребителями, %

Составлено авторами по данным источника [15].

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Изучение правовых основ электронного бизнеса позволило сделать выводы об отсутствии легального определения понятий «бизнес» и «электронный бизнес» в Республике Беларусь. Однако гражданское законодательство нашей страны содержит определение предпринимательской деятельности, под которой понимается «самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления» (ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь) [16].

Отсутствие четкого определения категории «электронный бизнес» повышает актуальность проблемы, касающейся критериев отнесения той или иной институциональной единицы к субъектам электронного бизнеса. Под институциональной единицей согласно абз. 3 п. 2 Статистического классификатора 00.007-2015 «Институциональные единицы по секторам экономики (КИЕС)» [17], утвержденного Постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 219 (с изменениями, утвержденными Постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 14 июня 2019 г. № 25), следует понимать «организации, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, представительства иностранных организаций, физические лица (группы физических лиц), которые владеют товарами и активами, принимают на себя обязательства, участвуют в экономической деятельности и операциях с другими институциональными единицами от собственного имени».

Так, согласно нормам гражданского законодательства Республики Беларусь, субъектами предпринимательской деятельности признаются лица, зарегистрированные в этом статусе в установленном законом порядке. В первую очередь к таким лицам следует отнести юридические лица, или «организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию в качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным актом» [16]. Субъектами предпринимательской деятельности могут быть также физические лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 22 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Однако к предпринимательской будет также относиться деятельность лица, незарегистрированного в установленном порядке. Такая деятельность трактуется в качестве незаконной предпринимательской деятельности.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрен разрешительный характер осуществления физическими лицами определенных видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Несмотря на то, что такая деятельность направлена на получение дохода, относиться к предпринимательской она не будет (абз. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Поэтому при существующих условиях отождествления понятий «бизнес» и

«предпринимательская деятельность» правомерно сделать вывод о том, что в соответствии с нормами гражданского права нашей страны к субъектам бизнеса (в том числе электронного) такие физические лица не приравниваются.

Законодательное отсутствие понятия «электронный бизнес» и сложность в определении субъектов предпринимательской деятельности являются препятствующими барьерами в развитии электронного бизнеса в Республике Беларусь. При этом расширение применения информационных технологий во всех сферах общественной жизни, в том числе экономической, положительно влияет на социально-трудовые отношения в бизнесе и приводит к ее цифровизации.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

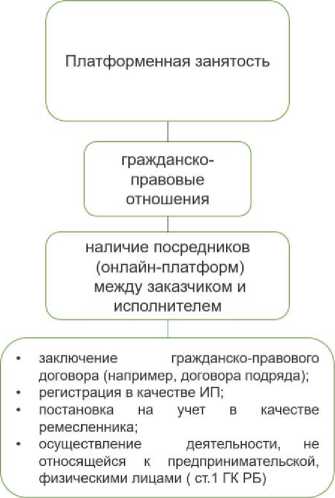

Современные социально-трудовые отношения в эпоху развития электронного бизнеса проявляются в их частичной виртуализации и формировании цифрового рынка труда, который в широком понимании трактуется как «специфический сегмент глобального рынка труда, на котором формируются дистанционно спрос и предложение на трудовые цифровые услуги, при этом взаимодействие его субъектов происходит исключительно с использованием информационно-компьютерных технологий» [18, c. 39]. Цифровизация рынка труда предполагает появление новых форм занятости, в том числе дистанционной работы и платформенной деятельности. Повышается мобильность рабочей силы, позволяя перемещаться в пространстве рабочие места, не изменяя своего географического месторасположения (рис. 3).

выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-

Рисунок 3 ‒ Дистанционные формы занятости

Составлено авторами.

Распространение дистанционных форм занятости, свойственных цифровому рынку труда, способствует повышению деловой активности лиц, относящихся к социально незащищенным слоям населения (СНСН), в числе которых пенсионеры, инвалиды и другие, а также лиц, которые по каким-либо причинам не имеют возможности трудоустройства в своем регионе.

В Республике Беларусь вопросы трудоустройства СНСН стоят особенно актуально (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика численности и удельный вес отдельных категорий социально незащищенных слоев населения в Республике Беларусь, в %

|

Категория СНСН |

Численность СНСН |

||||

|

2020 г. к 2010 г. |

2020 г. к 2019 г. |

Удельный вес, % |

|||

|

2010 г. |

2020 г. |

п.п. |

|||

|

Инвалиды в возрасте 18 лет и старше |

137,16 |

100,34 |

1,67 |

2,30 |

0,63 |

|

Люди с различными видами зависимостей |

62,79 |

103,94 |

1,13 |

0,71 |

-0,42 |

|

Люди, совершившие преступления |

67,21 |

106,18 |

2,82 |

1,90 |

-0,92 |

|

Беженцы |

617,42 |

100,63 |

0,01 |

0,04 |

0,03 |

|

Дети-сироты |

59,35 |

85,63 |

0,47 |

0,28 |

-0,19 |

|

ВИЧ-инфицированные |

213,19 |

98,32 |

0,04 |

0,09 |

0,05 |

|

Пенсионеры |

100,68 |

98,18 |

93,86 |

94,69 |

0,83 |

|

Итого |

99,80 |

98,37 |

100,00 |

100,00 |

- |

Составлено авторами по данным источника [15].

Изучение изменения структуры СНСН в Республике Беларусь за 2010–2020 гг. позволило сделать следующие выводы:

– численность инвалидов в совершеннолетнем возрасте увеличилась в Республике Беларусь в 2020 г. по сравнению с 2010 г. на 37,16 %, ее доля в структуре СНСН составляет 2,30 %;

– численность ВИЧ-инфицированных за исследуемый период увеличилась более чем в 2 раза, ее доля в структуре СНСН составляет 0,09 %;

– численность беженцев увеличилась более чем в 6,17 раза, их доля в структуре СНСН составляет 0,04 %;

– численность лиц пенсионного возраста в стране увеличивается медленными темпами, что связано с увеличением пенсионного возраста. Однако численность данной группы остается самой значительной (94,69 % в структуре СНСН);

– несмотря на снижение почти в 2 раза численности детей-сирот, людей, страдающих разными видами зависимостей, и лиц, совершивших преступления, значения вышеперечисленных показателей остается видимыми, их удельный вес составляет 0,28 %, 0,71 % и 1,90 %, соответственно.

Общей характеристикой СНСН является уязвимость их положения на рынке труда, что связано со сниженной индивидуальной конкурентоспособностью. Это обусловлено разными причинами, но общим является ограниченность их возможностей, наличие специфических требований к организации труда, особенности мотивации в поиске работы, ограничение возможности в передвижении [19, с. 180]. Одним из способов снижения уровня уязвимости СНСН на рынке труда является развитие дистанционных форм занятости. В качестве основных нанимателей могут выступать экономические субъекты, осуществляющие свою деятельность в рамках электронного бизнеса.

Однако следует понимать, что вовлечение в дистанционные формы занятости требует наличия определенного уровня цифровой грамотности у таких категорий граждан, достижение которого представляется возможным посредством включения в существующие государственные программы по содействию занятости направлений, связанных с разработкой и проведением массовых онлайн-курсов, предполагающих обучение базовым цифровым навыкам на безвозмездной основе, то есть получение навыков работы с помощью ИКТ.

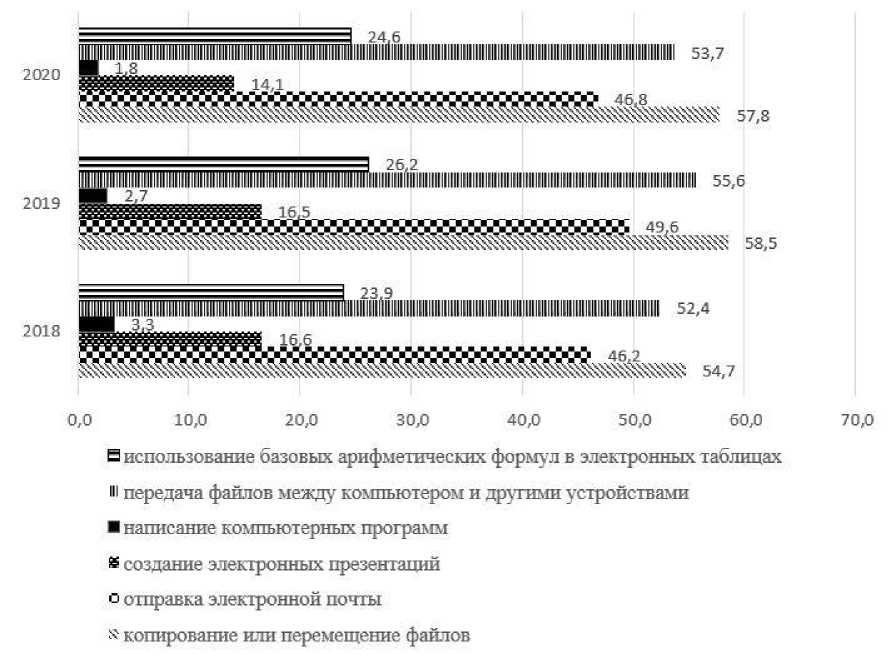

О невысоком уровне цифровой грамотности среди населения нашей страны свидетельствуют данные Национального статистического комитета Республики Беларусь (рис. 4).

Формирование цифрового рынка труда, с одной стороны, дает возможность получить работу различным категориям граждан, расширяя границы для особо уязвимой группы, с другой стороны, общество сталкивается с барьерами, которые проявляются в необходимости иметь определенные умения и навыки для работы в виртуальной среде.

Таким образом, только взаимодействие всех участников экономических отношений в эпоху цифровизации позволит обществу выйти на определенный уровень цифровой грамотности и определить границы электронного бизнеса в институциональном, правовом и трудовом аспекте как главных составляющих мировой информатизации.

Рисунок 4 ‒ Удельный вес населения, обладающего ИКТ навыками, %

Составлено авторами по данным источника [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобализация и информатизация общества привели к развитию электронного бизнеса, что вызвало необходимость определения его институциональных, правовых и трудовых аспектов. В законодательстве Республики Беларусь есть ряд ограничений и «пробелов» в сущности определения электронного бизнеса и конкретизации его субъектов. Данные факты сдерживают развитие электронного бизнеса и вызывают ряд проблем: неточность определения субъектов предпринимательской деятельности и исключение из него ряда физических лиц, которым предусмотрено осуществление определенных видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Республике

Беларусь, ограничивает легальное осуществление их деятельности в рамках электронного бизнеса; цифровизация рынка труда, характеризующаяся появлением дистанционных форм занятости, позволяет более полно использовать потенциал рабочей силы страны, в том числе за счет социально незащищенных слоев населения, но низкий уровень цифровой грамотности не позволяет вывести его развитие на достойный уровень. Выделенные проблемы, в рамках данной статьи, подчёркивают важность теоретических и практических исследований в данной области, решение которых позволит электронному бизнесу занять лидирующую позицию среди предпринимательской деятельности как в Республике Беларусь, так и в мировом хозяйстве.