Электротензометрическое исследование больших перемещений длинных костей после перелома

Автор: Сава И., Шамота И., Некула Р., Холланда Д., Дани П.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 1 (23) т.8, 2004 года.

Бесплатный доступ

В предшествующих работах авторы данной статьи рассматривали измерение микроперемещений длинных костей человека с помощью голографической интерферометрии. Измерялось поле перемещений как для неповрежденной кости, так и для кости после перелома. Для сравнения эффективности различных способов фиксации авторы разработали оригинальную электротензометрическую установку. Эта установка позволяет измерить сравнительно большие перемещения (0,5…4 мм) частей сломанной длинной кости. С помощью этой оригинальной установки было проведено электротензометрическое исследование по сравнению эффективности трех различных способов фиксации частей сломанной кости. Оригинальный способ фиксации с помощью 8-образной проволочной петли, используемый группой д-ра Samota при нестабильных переломах, показал свою эффективность также и в клинической практике. Новый метод измерений с применением электрических датчиков деформаций позволяет сравнить различные способы фиксации, практикуемые при переломах длинных костей. Дальнейшей целью авторов является разработка эффективного стандартного метода для выбора наилучшего устройства фиксации сломанных длинных костей после перелома.

Нестабильный перелом, длинные кости, фиксаторы, электрический датчик деформаций, перемещения

Короткий адрес: https://sciup.org/146215791

IDR: 146215791 | УДК: 531/534:57+612.7

Текст научной статьи Электротензометрическое исследование больших перемещений длинных костей после перелома

Длинные кости человека, как неповрежденные, так и после перелома, являются предметом многочисленных научных исследований. Часто исследуются переломы в верхней части бедра. Ряд замечательных результатов получен венгерскими учеными в работах [1–4], где методами фотоупругих оболочек изучались свойства и напряженное состояние протеза головки бедра. Фиксация сломанных длинных костей, особенно в их средней части, требует учета некоторых биомеханических условий. Большинство авторов согласны с тем, что при стабильных переломах эластичная центромедуллярная фиксация лучше всего удовлетворяет этим условиям, обеспечивая высокое качество и быстроту выздоровления. Но такой способ фиксации неприменим при нестабильных переломах. В последние годы были предложены два комбинированных способа

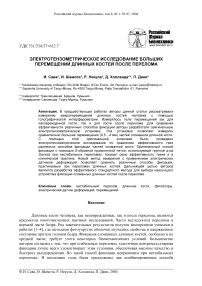

Рис. 1. Упругий элемент с электрическими датчиками деформаций

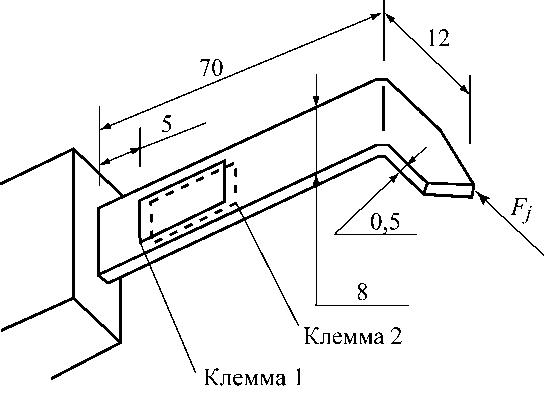

Рис. 2. Калибровочная кривая электрического датчика деформаций

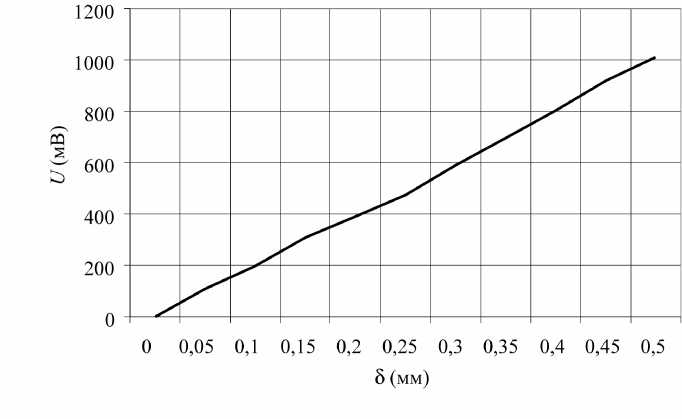

Рис. 3. Электротензометрическая установка фиксации, распространяющие вышеупомянутый способ на нестабильные переломы. В первом случае в центре перелома усанавливается 8-образная проволочная петля, во втором – внешний фиксирующий элемент. Авторы данной статьи предложили при оценке этих двух способов исследовать величину перемещений фрагментов кости.

Цель исследования

Для изучения относительных микродвижений фрагментов кости авторы спроектировали и построили оригинальную установку, основанную на голографической интерферометрии [8–10]. Однако для измерения больших перемещений этот метод непригоден. Хорошо известно, что при измерении перемещений, превышающих X 4, где X = 632,8 нм - длина волны излучения лазера (в данном случае He-Ne), голографическая интерферометрия может быть применена только для отдельных, точно известных уровней нагрузки. По этой причине для сравнительно больших перемещений (0,5…4 мм) следует разработать другой метод измерений.

Материалы и методы – описание установки

Авторы спроектировали и построили описанную в [7] оригинальную установку с электрическими датчиками деформаций. В состав установки входят упругие элементы (стальная полоска толщиной 0,5 мм), на которых смонтированы по два электрических датчика деформаций с активной базой в 6 мм; датчики соединены по полумостовой схеме, показанной на рис. 1; соответствующая калибровочная кривая приведена на рис. 2. Основные части установки показаны на рис. 3. Установка состоит из верхней и нижней опор для исследуемой кости; нагружающего устройства; двух весьма жестких колец, прикрепленных к верхней ( G 1 ) и нижней ( G 2 ) частям сломанной кости; восьми одинаковых упругих элементов ( A 1 , A 2 , B 1 , B 2 , C 1 , C 2 , D 1 , D 2 ), имеющих постоянный контакт с жесткими кольцами (на каждом кольце по четыре элемента) (см. рис. 3а). Влияние гипса, фиксирующего концы частей сломанной кости, устранялось следующим образом: помимо измерения перемещений в четырех точках (расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях) верхней части с помощью кольца G 1 к нижней части сломанной кости прикреплялось другое кольцо G 2 (см. рис. 3б). С помощью кольца G 2 измерялись перемещения четырех точек нижней части сломанной кости, расположенных в тех же плоскостях, (рис. 3с).

Среднее относительное перемещение д _ Д A + ^ B + ^ C + Д D

4, где Д A = 5A1 - 5 A2, 5A1, 5 A2 - перемещения соответствующих друг другу точек в вертикальной плоскости в верхней и нижней частях кости; аналогично для Д B, Д C, Д D. Средние углы фА-C, фс-B поворота частей сломанной кости в двух взаимно перпендикулярных плоскостях выражаются через относительные перемещения (ДA ,^, ДD) и расстояние d0 от вершины упругого элемента до оси кости:

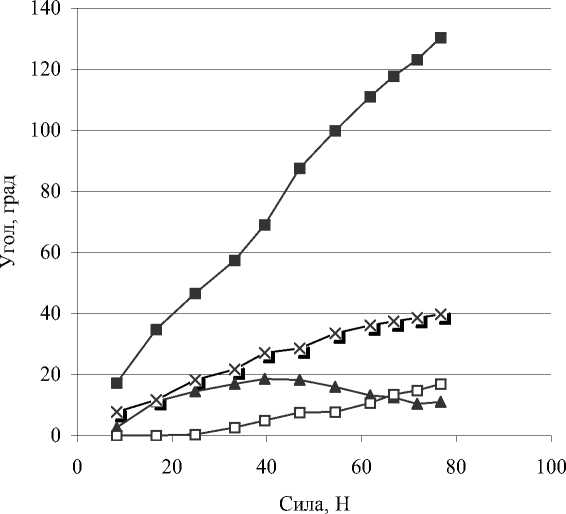

Рис. 4. Угол относительного поворота A-C

Случай P1

Случай P2

Случай P3

Случай P4

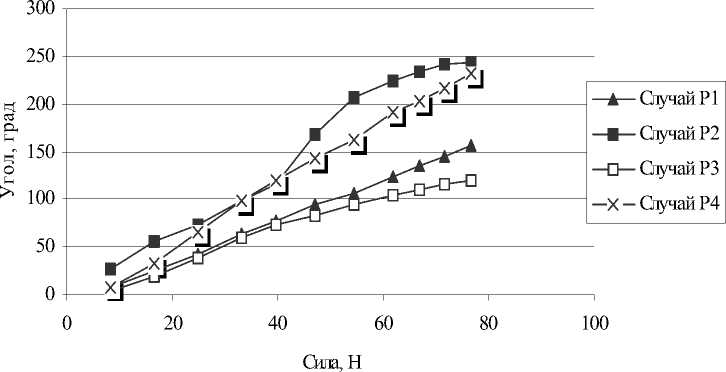

Рис. 5. Угол относительного поворота D-B

\aa-ac- 1

V d 0 7

f^ D TA B 1

V d о 7

Ф а - C = arctg f А A A C 1 ,

I d 0 7

Ф D - B = arctg f A D , A B .

I d 0 )

Зависимости ф A _ C , ф D - B от приложенной силы приведены на рис. 4 и 5.

Таким образом, становятся возможными качественная и количественная оценки различных способов фиксации кости. Это означает, что можно сравнить различные варианты фиксаторов и способов фиксации с целью выбрать наилучший для лечения.

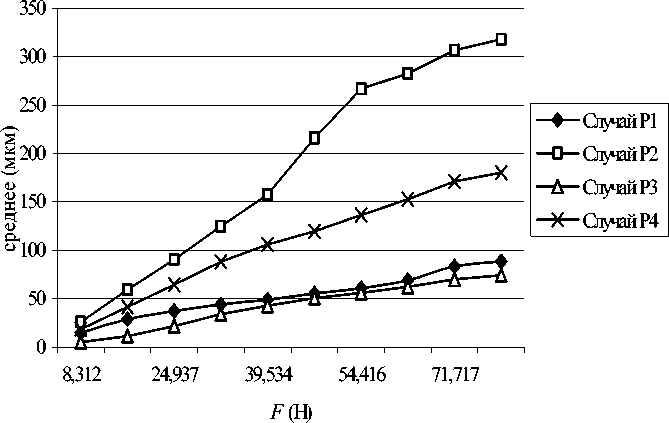

Рис. 6. Среднее относительное перемещение Δ

Результаты

Рис. 6, на котором приведены зависимости среднего относительного перемещения от приложенной силы, демонстрирует эффективность применения описанной оригинальной установки для количественного сравнения различных способов фиксации:

-

· случай P1 – неповрежденная кость как эталон.

-

· случай P2 – два эндомедуллярных упругих стержня в полости кости;

-

· случай P3 – два упругих стержня и односторонний внешний фиксатор;

-

· случай P4 – два упругих стержня и 8-образная проволочная петля;

Можно заметить, что величина перемещения имеет порядок сотен микрон; это свидетельствует о высокой точности данного электротензометрического метода.

Заключение

Авторы считают, что предложенная оригинальная установка будет очень полезна для высокоточного изучения (механического поведения) различных видов фиксаторов, используемых при нестабильных переломах длинных костей. Результаты, полученные в экспериментах с установкой, свидетельствуют о том, что в случае нестабильного косого перелома добавление к упругой фиксации 8-образной проволочной петли или внешнего фиксатора увеличивает стабильность фиксации. В то же время эти способы фиксации допускают большую подвижность конечности, что благоприятно для лечения перелома. Данные эксперименты объясняют хорошие клинические результаты применения такого типа фиксаторов. В будущем предполагается исследовать биомеханику различных типов остеосинтеза.