Элементы адаптации организационно-экономического механизма овощеводческих предприятий к внешней среде

Автор: Коробейников Дмитрий Александрович, Телитченко Дмитрий Николаевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 2 (31), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье отмечается, что приоритеты совершенствования организационно-экономического механизма хозяйствования сельскохозяйственных предприятий овощеводческой специализации лежат в сфере управления. Это связано с необходимостью адаптации их системы управления к динамичным условиям внешней среды с целью минимизации рисковых факторов. Опираясь на системный подход, а также использование таких общенаучных методов, как анализ, синтез и моделирование, разработана модель адаптации системы управления овощеводческих предприятий к внешней среде, включающая три блока: 1) принципы адаптации; 2) элементы механизма адаптации, в том числе конкретные функции и структурные элементы управления; 3) оценочные индикаторы. Поясняется, почему сущность управления необходимо рассматривать в единстве двух его сторон - процесса (общие и конкретные функции управления) и структуры (иерархия и организация системы управления овощеводческого предприятия). В рамках процессного подхода обосновывается необходимость дополнения общих и конкретных функций управления комплементарными процедурами риск-менеджмента, что обеспечивает адаптивность системы управления к рисковым условиям внешней среды. Даны содержательные характеристики предлагаемых процедур и методов риск-менеджмента, дополняющие конкретные функции управления в разрезе трех стадий цикла управления - принятия, реализации и контроля реализации управленческих решений. Предложенный подход связывает воедино технологические аспекты управления с его сущностными проявлениями в виде функций, реализуемых в среде взаимного влияния внешних (макроэкономическое и отраслевое окружение) и внутренних (область взаимодействия управляющей и управляемой подсистем) рисков. Дополнены принципы структурной оптимизации системы управления за счет усиления роли элементов, взаимодействующих с внешней средой. Представлены вычислительные процедуры определения аналитических индикаторов и обозначены ожидаемые результаты оптимизационных воздействий, формирующие оценочный блок. Область применения предложенной модели не имеет четких границ. Универсальность принципов адаптации функций управления к факторам внешней среды позволяет использовать модель в системе менеджмента предприятий различных отраслей экономики.

Организационно-экономический механизм хозяйствования, система управления, функции управления, структура управления, риски, внешняя среда

Короткий адрес: https://sciup.org/14971085

IDR: 14971085 | УДК: 631.15 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2015.2.8

Текст научной статьи Элементы адаптации организационно-экономического механизма овощеводческих предприятий к внешней среде

DOI:

Организационно-экономический механизм в овощеводстве открытого грунта представляет собой комплекс форм и методов хозяйствования, рычагов и инструментов государственного регулирования и саморегулирования воспроизводственных процессов, ориентированный на согласование интересов хозяйствующих субъектов и устойчивое развитие отрасли. В совокупности элементы механизма формируют открытую систему, развивающуюся под влиянием факторов внешней рыночной среды, неопределенность которой служит источником рисков, определяющих условия его функционирования. Следовательно, приоритетные направления развития организационно-экономического механизма хозяйствования определяются необходимостью его адаптации к рисковым условиям внешней среды.

Объективно-субъективная природа рисков предполагает систематизацию фак- торов среды функционирования хозяйственного механизма в трехуровневой таксономии (рис. 1). Факторы макро- и мезоуровня определяют систематическую меру риска в отрасли, на микроуровне формируется несистематическая мера риска, характерная для конкретного субъекта хозяйствования. Сочетание объективных рисковых факторов внешней среды и субъективизма внутренних процессов управления требует адаптации функций (системы стратегического планирования, организации производства, управления технологическими процессами, анализа и пр.) и структурных элементов системы управления овощеводческих предприятий к рисковым условиям внешней среды, что является одним из наиболее значимых направлений совершенствования отраслевого организационно-экономического механизма хозяйствования.

Макроуровень (сфера государственного регулирования)

– аграрная, кредитная, налоговая политика и другие меры государственного регулирования;

– диспаритетность ценообразования на продукцию отрасли и инфляция;

– низкий уровень поддержки малых форм хозяйствования;

– неблагоприятные изменения общеэкономической конъюнктуры;

– колебания цен на овощи и высокая доля импорта

Мезоуровень (сфера регионального и ведомственного регулирования)

– отсутствие региональных и ведомственных программ в овощеводстве открытого грунта;

-

– неудовлетворительное состояние гидромелиоративных сооружений;

-

– неразвитость региональных систем хранения, переработки и реализации овощей;

-

– ограниченность применения зональных технологий возделывания и сортов культур;

-

– природно-климатические условия и неразвитость системы агрострахования;

-

– разрыв межхозяйственных связей между производителями и переработкой;

-

– неудовлетворительное состояние материально-технической базы

Микроуровень (сфера организации и управления в хозяйствующих субъектах)

-

– низкий уровень контрактной дисциплины, монополизм рыночных посредников;

-

– низкая степень деловой, инвестиционной, инновационной активности;

-

– недостаточная концентрация и диверсификация производства овощей;

-

– неэффективность менеджмента, организационной структуры и персонала;

-

– низкая операционная эффективность и неудовлетворительное финансовое состояние;

-

– просчеты в маркетинговой политике

Рис. 1. Систематизация факторов риска в овощеводстве открытого грунта Волгоградской области Примечание. Составлено автором.

Процесс адаптации системы управления к внешней среде рассмотрен нами с позиций системного подхода через призму теории управления как целенаправленный и непрерывный процесс изменения параметров и структуры сложной экономической системы открытого типа, стремящейся к достижению равновесного состояния в ситуации перманентного воздействия внешних и внутренних рисков. При этом процессы адаптации должны затрагивать не только управляющую подсистему, но и все взаимодействующие структурно-функциональные элементы отношений субъекта и объекта управления.

Структурно механизм адаптации включает в себя три блока: 1) принципы адаптации; 2) элементы механизма адаптации, в том числе конкретные функции и структурные элементы управления; 3) оценочные индикаторы. Алгоритм функционирования элементов механизма предполагает их непрерывное взаимодействие, в ходе которого элементы адаптации системы управления непрерывно приспосабливаются к рисковым факторам внешней среды и оценивается эффективность адаптационных процессов, что в совокупности обеспечивает комплексность и единство всего механизма (рис. 2). Предложенный механизм универсален в плане применения в различных отраслях экономики, его особенности в овощеводстве открытого грунта определяются специфическим набором проявлений внешних и внутренних рисков, имманентных данной отрасли.

Первый блок рассматриваемого механизма включает в себя следующие принципы: 1) практическая значимость – адаптация системы управления к внешним условиям предполагает минимизацию вероятности неблагоприятного развития событий в результате ошибок в управлении; 2) целесообразность – предусматривает целенаправленное изменение параметров и структуры системы управления для достижения оптимальной конфигурации; 3) согласованность – изменения в системе управления определяются и непосредственно коррелируют с изменениями внешней рисковой среды; 4) оптимальность – воздействие на систему управления должно быть минимально достаточным для достижения равновесного состояния; 5) комплекс-

|

ii !§ 9 и В О “ е |

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (полномочия, принципы, методы и нормы, регламентирующие порядок управленческих действий) |

i у ч в ь О Р |

|||||

|

Функции управления |

Структурные элементы |

||||||

|

– анализ; планирование; технико-технологическое управление; организация производства; маркетинг; учет и пр. |

– производственная структура; организационная структура; структура аппарата управления |

||||||

|

ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОВОЩЕВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ |

|||||||

|

8 < 1 в < §Ё И й m |

Воздействие внешних рисков |

Непрерывный процесс оптимизации элементов адаптационного механизма системы управления к внешней среде |

Воздействие внутренних рисков |

S Си m |

|||

|

Макроэкономические |

Имущественные |

||||||

|

Региональные |

Производственные |

||||||

|

Отраслевые |

Маркетинговые |

||||||

|

Микроэкономические |

Финансовые |

||||||

|

Принципы адаптации: практическая значимость, целесообразность, оптимальность, комплексность и пр. |

|||||||

Оценка адаптации: общие показатели эффективности управления;

показатели экономичности аппарата управления и производительности управленческого труда; показатели отклонений от плановых заданий

|

Результат адаптации |

||

|

Операционная эффективность, в том числе по овощеводческому направлению |

Устойчивость развития в рисковых условиях |

Минимизация вероятности и последствий рисков |

Рис. 2. Структура комплексного механизма адаптации системы управления овощеводческого предприятия к внешней среде

Примечание. Составлено автором.

ность – изменения любого элемента системы с неизбежностью влекут изменения в других.

Второй блок – элементы механизма адаптации, раскрывает сущность управления овощеводческим предприятием в единстве двух его сторон – процесса (общие и конкретные функции управления) и структуры (иерархия и организация системы управления). Функции процесса управления могут быть сведены к ограниченному перечню действий, характеризующихся определенной однородностью, сложностью и стабильностью воздействия на объект управления и создающих замкнутый цикл (процесс) управления. Процесс управления предусматривает определенную последовательность циклически повторяемых действий, которые можно рассматривать в качестве стадий: 1) обоснование и принятие управленческих решений; 2) реализация принятых решений; 3) контроль реализации и коррекция. На каждой стадии процесса управления реализуется набор функций, в агрегированном виде соответствующих общим функциям управления, в детализированном виде с учетом сферы деятельности – конкретным функциям управления.

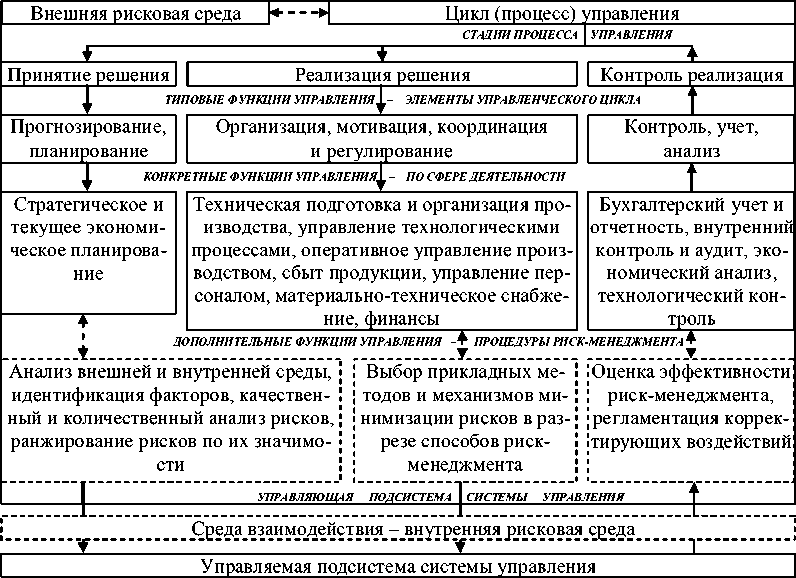

С опорой на данные положения, формирующие процессный подход к пониманию сущности функций управления, а также с учетом взаимосвязи составляющих цикла управления нами разработана область их взаимодействия, позволяющая адаптировать структуру и процесс реализации конкретных функций управления к рисковым условиям внешней среды, дополнив процедурами риск-ме-неджмента все стадии цикла управления. Предложенный подход связывает воедино технологические аспекты управления с его сущностными проявлениями в виде общих и конкретных функций, реализуемых в среде взаимного влияния внешних и внутренних (отношения управляющей и управляемой подсистем) рисков (рис. 3).

Не отрицая определенную последовательность реализации функций, следующую из общей логики стадий процесса управления, отметим их взаимную диффузию и варьирование значимости в зависимости от уровней иерархии управления и сочетания внешних и внут-

Рис. 3. Область взаимодействия общих и конкретных функций управления с адаптацией к условиям внешней среды

Примечание. Составлено автором.

ренних факторов, формирующих в динамике условия хозяйствования предприятия.

На стадии принятия управленческих решений наиболее значимыми конкретными функциями управления являются стратегическое и текущее экономическое планирование. Адаптационный механизм к условиям внешней среды предусматривает необходимость дополнения стадии принятия управленческих решений и функций планирования следующими элементами процедур риск-менеджмента:

-

1) Анализ потенциальных рисков – предполагает следующие процедуры: идентификацию, предметный анализ, систематизацию и классификацию потенциальных рисков; анализ источников и факторов возникновения рисков; качественный и количественный анализ рисков; ранжирование рисков по результатам анализа величины и вероятности возможного ущерба. Качественный анализ должен быть сконцентрирован на сборе информации, необходимой для выявления источников и факторов риска в условиях конкретного субъекта хозяйствования, обобщение и систематизацию полученных данных. Особо следует отметить необходимость акцентированного исследования факторов, определяющих рост и развитие овощных культур, с детализацией на нерегулируемые (сумма и интенсивность осадков, напряженность инсоляции, сумма активных температур и др.), условно корректируемые (влажность почвы и воздуха в фитоценозе, водная и ветровая эрозия, микробиологическая активность почвы и др.) и регулируемые (выбор культур и сортов, засоренность посевов, пораженность болезнями и вредителями и др.). Количественный анализ даст возможность обобщить полученные сведения и дать стоимостную оценку величины возможного ущерба и его ожидаемой (математической) вероятности. В заключение анализа возможные риски должны быть ранжированы в соответствии с ожидаемой величиной и вероятностью ущерба, что связано с необходимостью определения приоритетных направлений управленческих воздействий.

-

2) Корректировка стратегических (тактических) целей и задач с учетом результатов предварительного анализа внешней (в разрезе макроэкономических, региональных и отраслевых факторов) и внутренней среды

функционирования предприятия, а также особенностей сельского хозяйства. В частности, овощеводческие предприятия не могут рассматривать максимизацию прибыли от выращивания высокорентабельных культур в качестве единственного стратегического ориентира, поскольку для поддержания долгосрочной устойчивости должны решать проблемы сохранения и увеличения почвенного плодородия, мелиорации, ротации культур в рамках севооборотов, исключения убытков от опасных природных явлений и т. д.

На стадии реализации управленческих решений наиболее значимыми конкретными функциями управления являются техническая подготовка и организация производства, управление технологическими процессами, оперативное управление производством, сбыт продукции, управление персоналом, материально-техническое снабжение, финансовая деятельность. В рамках адаптационного механизма их дополняют процедуры риск-ме-неджмента, предусматривающие обоснование прикладного инструментария минимизации рисков:

-

1) Способ избежания риска означает уклонение от мероприятий, связанных с риском. Для овощеводческих предприятий его применение целесообразно в части отказа от заключения сделок с отсрочкой платежа при отрицательной деловой репутации клиента; возделывания не районированных сортов овощных культур, использования семян низких репродукций; рискованной финансовой политики (перекредитования, инвестиций в рисковые финансовые инструменты и т. д.).

-

2) Упреждающие методы позволяют сформировать в структуре управления компенсаторный механизм, предотвращающий возникновение рисковых ситуаций в связи с недооценкой факторов внешней среды. Наиболее актуальны стратегическое планирование, анализ и контрактация. Стратегическое планирование усиливает адаптивность организационно-экономического механизма хозяйствования овощеводческих предприятий за счет снижения информационной асимметрии в процессе разработки прогнозных управленческих решений. Маркетинговый и финансово-экономический анализ необходимы для систематизации закономерностей и тенденций

развития экономики предприятия, его внешнего окружения и рыночной конъюнктуры. При этом анализ имманентен всем стадиям цикла управления, приобретая на первой стадии черты прогнозного, на второй – ситуационного (оперативного), на третьей – итогового. Контрактация необходима для согласования интересов контрагентов в части перераспределения рисков при существующей неопределенности внешней среды, что возможно путем фиксации положений, предусматривающих оплату и передачу товара покупателю в момент отгрузки (тем самым ответственность за продукцию переходит к покупателю или транспортной компании).

-

3) Снижение уровня риска (методы диверсификации, самострахования, лимитирования) предполагает воздействие на общую вероятность и величину возможного ущерба за счет регламентации отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности и уровней ответственности. Диверсификация направлена на диссипацию рисков путем ограничения возможных потерь на одно событие за счет увеличения количества событий. Географическая диверсификация актуальна для овощеводческих предприятий для минимизации ресурсных (развитие отношений с поставщиками из других регионов) и маркетинговых рисков (расширение каналов поставок за пределы региона). Операционная диверсификация необходима для установления пороговых ограничений по производственным рискам в части структурирования посевных площадей с учетом требований севооборотов и эффективности ассортиментных групп; нормирования сортовой номенклатуры овощей по срокам созревания, устойчивости к заболеваниям и вредителям, лежкости и др.; оптимизации параметров развития смежных и дополнительных отраслей, а также внутрихозяйственных мощностей по фасовке, переработке и хранению. Самострахование предполагает формирование обязательных и инициативных резервов. Лимитирование предусматривает регламентацию рисков по уровням и субъектами управления, например, закрепление в должностных инструкциях линейных и функциональных руководителей персональной ответственности за ущерб, допущенный по их вине.

-

4) Передача риска – это способ минимизации рисков, означающий передачу ответственности за него третьим лицам при сохранении уровня, характерного для овощеводства открытого грунта. Из возможных методов риск-менеджмента, предполагающих передачу риска, для овощеводческого предприятия мы считаем актуальным использование страхования [3] и в меньшей степени гарантийного обеспечения.

На стадии контроля реализации управленческих решений наиболее значимыми конкретными функциями управления являются бухгалтерский учет и отчетность, внутренний контроль и аудит, экономический анализ, технологический контроль. В рамках адаптационного механизма их дополняют, по сути, аналогичные процедуры риск-менеджмента, предусматривающие:

-

1) Мониторинг и контроль реализации управленческих решений в области минимизации рисков с последующей оценкой эффективности мероприятий. Содержание этапа составляет организация и оценка мероприятий по выполнению намеченной программы действий, определение отдельных мероприятий, объемов и источников финансирования, конкретных исполнителей и сроков выполнения, определение объектов, видов и сфер контроля, ранжирование контролируемых параметров, разработка количественных стандартов контроля.

-

2) Разработку и регламентацию корректирующих воздействий, мониторинг и формирование алгоритмов корректирующих воздействий для устранения отклонений от заданных показателей.

Функции управления в процессе их адаптации к рисковым условиям, регламентирование перечня и объема работ в разрезе каждой функции выступает базисом для формирования структуры управляющей системы и адаптации взаимодействия ее компонентов к рисковым условиям. При этом направления адаптации структурных элементов системы управления к рисковым условиям отличаются большей индивидуализацией и определяются фактическими организационными параметрами конкретного предприятия. В качестве общих принципов данного процесса можно отметить:

-

– поддержание пропорциональности управляющей и управляемой подсистем управления;

-

– обеспечение оптимальной звенности и ступенчатости управляющей системы;

– формирование или обособление в аппарате управления структурных единиц, ответственных за взаимодействие с внешней рисковой средой (в первую очередь в области маркетинга и логистики, в которых в большинстве сельскохозяйственных организаций имеются существенные пробелы).

Третий блок механизма – оценочные параметры и ожидаемые результаты. Система показателей эффективности управления достаточно полно разработана в теории управления и включает в себя общие показатели эффективности управления, показатели экономичности аппарата и производительности управленческого труда. Логика разработанного механизма определяет необходимость дополнения традиционных показателей оценочными индикаторами эффективности адаптации системы управления к внешней среде, в качестве которых мы предлагаем использовать отклонения фактических и плановых параметров. Преимущества такого подхода состоят в следующем: 1) не требуются дополнительные затраты на оценку, поскольку уже осуществляется мониторинг плановых заданий; 2) возможна количественная оценка по отдельным параметрам или в целом по предприятию; 3) учитываются особенности сельского хозяйства.

Для оценки эффективности адаптационных воздействий на систему управления в течение года можно использовать следующую формулу:

Э

ЗЭ ф

-

3 зэ , ЗЭпл

где ЗЭф – затраты по элементам и статьям фактические, приведенные на 1 га посевов овощных культур; ЗЭпл – затраты по элементам и статьям плановые, приведенные на 1 га посевов овощных культур.

Конкретный перечень показателей определяется исходя из номенклатуры статей затрат в хозяйстве и минимально может включать такие статьи, как семена и посадочный материал, ГСМ, оплата труда производствен- ных рабочих, минеральные и органические удобрения, средства химической защиты растений, затраты на орошение. Значение оценочного показателя (Эз) больше единицы указывает на перерасход затрат по сравнению с уровнем, предусмотренным технологической картой, что указывает на просчеты в управлении и требует углубленного анализа внешних или внутренних рисковых факторов, обусловивших отклонение.

Дополнительно возможна консолидация полученных оценок с использованием специальных приемов [2, с. 244]. Каждый оценочный показатель ( Эз ), по сути, представляет собой темп роста соответствующей статьи затрат, что определяет возможность использования методики «средней геометрической» для расчета интегрального показателя, характеризующего эффективность механизма. Значение интегрального показателя ( ИПЭЗ ), превышающее единицу, будет указывать на перерасход затрат под воздействием рисковых факторов внешней и внутренней среды, а дополнение до единицы покажет процентное выражение данного отклонения.

ИПЭ З = n] Э31 х Э32 х Э33 х ... х Э3 n , (2)

где Эз1, Эз2, Эз3, ... Эз n , – индивидуальные оценочные показатели по отдельным элементам и статьям затрат.

Итоговая оценка возможна по результатам года после получения и реализации готовой продукции. В вычислительном плане процедура оценки аналогична, но набор исходных показателей должен отражать результаты функционирования отрасли: 1) урожайность и валовые сборы овощных культур; 2) стоимость валовой продукции (в том числе на 1 га посевов); 3) стоимость товарной продукции (в том числе на 1 га посевов); 4) полную себестоимость 1 ц продукции и цены; 5) уровень рентабельности.

Ожидаемые результаты реализации рассмотренного механизма связаны с повышением эффективности и устойчивости функционирования предприятия в целом и овощеводческого направления в частности за счет оптимизации внутренней организации и совмещения стандартных функций управления с процедурами риск-менеджмента в рамках существующей управленческой структуры, что будет способ- ствовать снижению вероятности принятия ошибочных управленческих решений и минимизации обусловленных ими рисков.

Список литературы Элементы адаптации организационно-экономического механизма овощеводческих предприятий к внешней среде

- Коробейников, Д. А. Инфраструктурные возможности минимизации рисков субъектов регионального овощного рынка/Д. А. Коробейников, О. М. Коробейникова, Д. Н. Телитченко//Экономика и предпринимательство. -2013. -№ 8 (37). -С. 165-169.

- Коробейников, Д. А. Методика аналитической оценки экономической динамики аграрного производства/Д. А. Коробейников, М. А. Филин//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее образование. -2011. -№ 2 (22). -С. 243-249.

- О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: федер. закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ: в ред. федер. закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ivo.garant.ru/document?id=12088234&byPara=1&sub=12. -Загл. с экрана.