Элитное погребение гуннского времени на могильнике Каракабак (Мангистау, Казахстан)

Автор: Астафьев А.Е., Богданов Е.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья продолжает серию публикаций, посвященных результатам раскопок на могильнике гуннского времени в урочище Каракабак (п-ов Мангышлак). Вводятся в научный оборот материалы погр. 11, где была захоронена девушка в костюме, имитирующем царское облачение. Реконструирован головной убор, который состоял из накидки, украшенной круглыми золотыми бляшками, и налобной повязки-диадемы из красного текстиля с бляхами-личинами. Центральная налобная бляха в подражание горгонейонам выполнена по эллинистическим образцам. Она дополняет серию подобных личин с территории Поволжья и Северного Причерноморья. Вырезанные из дерева височные бляхи-личины с обкладкой из золотой фольги не находят аналогий, но выполнены в архаической скифской традиции. Поясные и обувные пряжки не имели креплений к ремням и не использовались в быту. Золотая обкладка деревянной основы с тисненым геометрическим орнаментом по своим стилистическим и технологическим особенностям входит в круг древностей т.н. шиповского горизонта. Рамки пряжек выполнены в виде стилизованных хищных птиц с раскрытыми крыльями. Налобная бляха и детали обувных ремешков имеют аналоги на Алтынказгане. Вводимые в научный оборот материалы уникальны для Арало-Каспийского региона и являются еще одним доказательством тесных культурных связей с гуннским миром. Все детали костюма, скорее всего, были изготовлены в близлежащем ремесленном центре (Каракабакское городище) во второй половине V- первой половине VI в. для погребения представительницы кочевой элиты.

Мангистау, каракабак, гуннские древности, шиповский горизонт, костюм, диадема

Короткий адрес: https://sciup.org/145146500

IDR: 145146500 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.057-068

Текст научной статьи Элитное погребение гуннского времени на могильнике Каракабак (Мангистау, Казахстан)

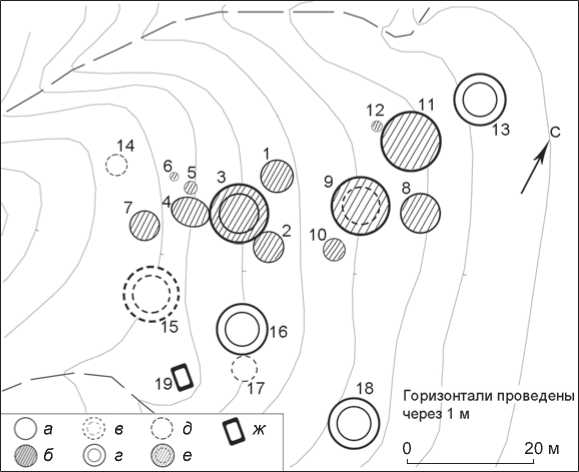

В 2019 г. российско-казахстанская экспедиция провела раскопки на могильнике гуннского времени около городища Каракабак в Тупкараганском р-не Манги-стауской обл. Республики Казахстан (рис. 1). Было исследовано 12 сооружений (рис. 2), из которых семь содержали погребения. Результаты изучения объектов № 1–3, 10 частично опубликованы [Астафьев, Богданов, 2020а, б]. Разнообразие полученного материала, его неоднозначность, а главное, уникальность для всего Арало-Каспийского региона предопреде-

Рис. 1. Расположение могильника Ка-ракабак-10.

лили его постепенный ввод в научный оборот в виде серии статей. Настоящая публикация посвящена итогам исследования объекта № 11 в составе могильника Каракабак-10, расположенного на западном борту одноименного каньона.

Погребальный комплекс и обряд захоронения

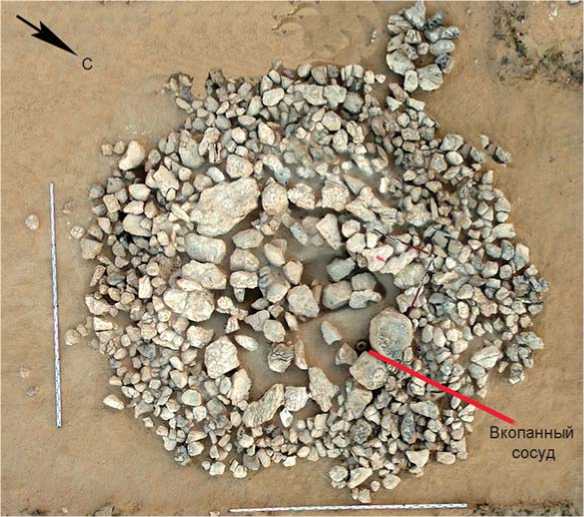

Объект № 11 был сооружен на склоне с перепадом высот до 0,5 м на протяжении 6,5 м и представ- лял собой кургановидную наброску диаметром 6 м (рис. 3). Куски известняка и кремня лежали на древней поверхности в один-два слоя. Основной массив камня был сосредоточен в южном секторе и представлял собой выброс, образовавшийся по сле «грабительских» раскопок. В центре сооружения хорошо про сматривалась круглая в плане выкладка диаметром 4,2 м из крупных блоков, уложенных в один ряд. В северном секторе внутри нее у одного из блоков стоял вкопанный наполовину лепной сосуд с отбитой горловиной. Слегка вогнуто е дно было пробито, когда сосуд находился уже в земле. В 0,3 м к востоку от него располагалась пустая ямка диаметром 0,25 м и глубиной 0,15 м.

После удаления кольцевой выкладки были определены очертания могильной ямы, отчасти разрушенной «грабительским» шурфом. Она изначально имела вытянутую форму с расширением в южном секторе и была ориентирована по линии ССВ – ЮЮЗ. Вероятные габаритные размеры ямы 1,8 × 0,95 м при средней

Рис. 2. Топографический план могильника. а – насыпь, курган; б – исследованные объекты; в – каменная наброска (?) с западиной в центре; г – кольцевидная каменная наброска; д – каменная наброска аморфных очертаний; е – курганы с западиной в центре; ж – погребальное сооружение этнографического времени.

Рис. 3. Наземное сооружение над погр. 11.

глубине отно сительно уровня древней поверхности 1,9 м. Северо-западный сектор разрушен шурфом 1,6 × 0,9 см, прорезавшим ямное заполнение и свод погребальной камеры подбойного типа. Остатки ее каменного заклада обнаружены у западной стенки могильной ямы на уровне дна (рис. 4). Установленные вертикально (под углом) плиты располагались в три ряда. Внутренний и второй ряд стояли на дне погребальной камеры, третий – на дне могильной ямы, чем точно маркировал ступень высотой 16– 27 см. По высоте заклада реконструируется высота свода погребальной камеры, которая составляет 0,6 м. Судя по консистенции грунта и характерным признакам обрушения свода, погребальная камера после похорон не была засыпана. В «грабительском» перекопе, ближе ко дну могильной ямы, встречались ребра, позвонки и обломки костей рук человека. Там же найдены золотая обкладка деревянной поясной пряжки и «пряслице» из стенки лепного сосуда.

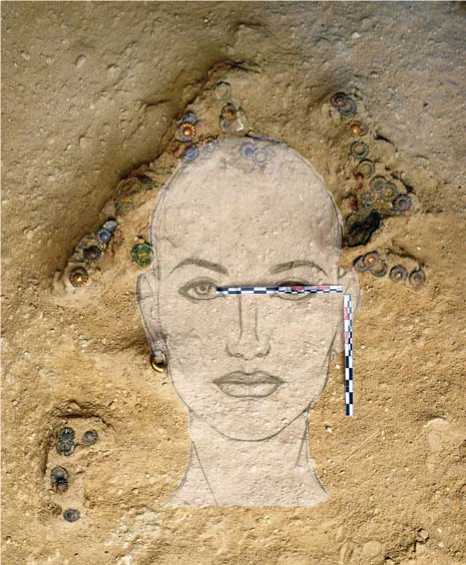

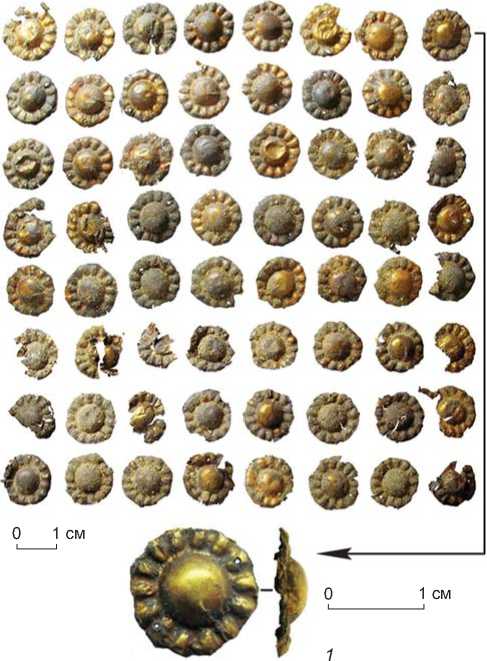

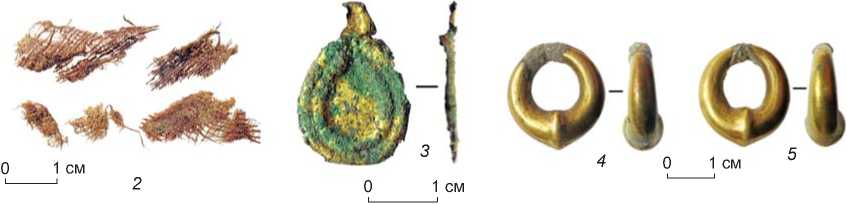

На дне погребальной камеры (2,6 × × 0,7÷1,0 м) обнаружены остатки потревоженного человеческого скелета. В анатомическом порядке сохранились кости ног, кисти правой руки, предплечья и кисти левой руки. Умершая девушка была погребена в вытянутом положении на спине (руки вытянуты вдоль тела, ноги лежали свободно), головой на север (рис. 5). В области головы in situ найдены остатки головного убора (рис. 5, 6) в виде локальных скоплений из 40 мелких штампованных бляшек (рис. 7, 1 ), двух бляшек-личин с фрагментами шелковой красноватой ткани (рис. 7, 2 , 6–9 ). Золотая серьга (рис. 7, 5 ) и бляха-личина (рис. 7, 8 ) были обнаружены в потревоженном состоянии в области головы, но на 10–20 см выше дна могилы. Местонахождение несохранившегося черепа маркируют золотая серьга (см. рис. 6; 7, 4 ) в положении in situ (аналогичная найденной в «грабительском» перекопе)

Рис. 5. Скелетные останки и инвентарь на дне могильной ямы.

Рис. 4. Вид на могильную яму и перегородку (заклад) из меловых плит.

Рис. 6. Расположение золотых бляшек in situ в районе головы погребенной.

Рис. 7. Детали головного убора.

1 - золотые нашивные бляшки; 2 - фрагменты текстиля; 3 - пластинчатая подвеска; 4 , 5 - серьги; 6 , 7 - обкладки бляшек-личин; 8 , 9 - основа украшений; 10 - налобная бляха.

1 , 3 - 7 , 10 - золото; 8 , 9 - дерево.

Рис. 8. Реконструкция головного убора.

и две личины в области височных костей (см. рис. 6; 7, 6–9 ). Находившиеся in situ мелкие бляшки лежали полукругом в пределах свода черепа (см. рис. 6). Судя по их расположению, первоначально они были нашиты на тонкую ткань в два ряда с вероятным интервалом 12–13 мм и в шахматном порядке. Только при сползании с головы тонкой ткани бляшки могли залегать подобным образом. Вероятно, изначально они были нашиты по кромке. Ниже правой личины найдена каплевидная пластинка-подвеска (см. рис. 6; 7, 3 ) в перемещенном состоянии. На основании всех полученных данных удалось реконструировать головной убор (рис. 8).

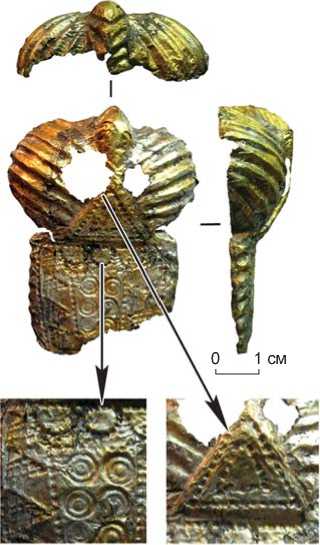

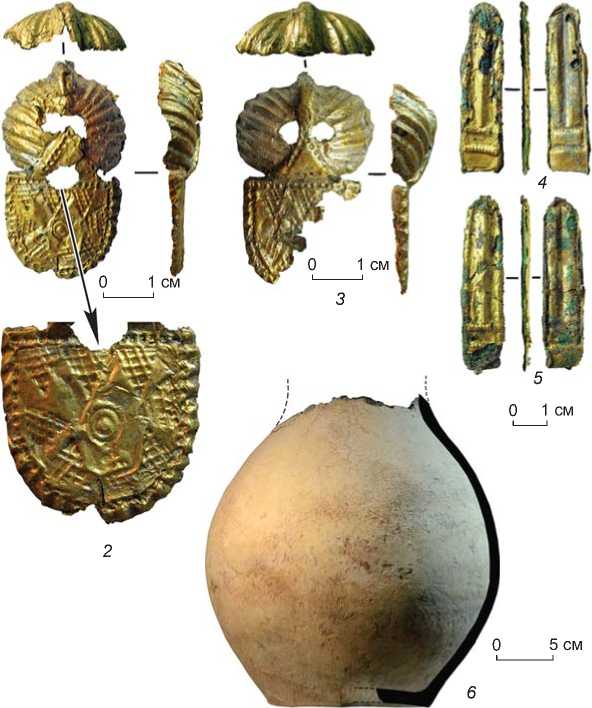

В районе голеностопов сохранились детали двух обувных ремешков (рис. 9). На одном конце каждого располагалась золотая тисненая обкладка деревянной пряжки (сохранились мелкие фрагменты основы с рельефом) (рис. 10, 2 , 3 ), на другом – пластинчатый наконечник (рис. 10, 4 , 5 ). Пряжки были направлены в противоположные друг от друга стороны. Между костями голени под половинкой бронзового зеркала (рис. 11, 3 ) сохранился фрагмент плетеного изделия из растительных волокон (рис. 11, 5 ). Рядом под россыпью бусин и пронизей (рис. 11, 7–10 ) лежали наконечник дротика (или двухлезвийный нож ?) (рис. 11, 4 ) и «пряслице» из стенки станкового сосуда (рис. 11, 2 ).

Полученные при раскопках данные позволяют предположить, что погребальный комплекс был нарушен с целью изъятия головы захороненной девушки, поскольку о стальные ко сти так или иначе сохранились ( in situ и в перекопе) и золотые предметы оставлены.

Описание погребального инвентаря

Круглые бляшки (64 экз.) изготовлены из золотой фольги методом тиснения по основе (см. рис. 7, 1 ). Диаметр 12–14 мм. Рельефный декор: высокая полусфера, обрамленная по периметру выпуклыми овалами-лепестками.

Малые личины (2 экз.) имеют форму овальных медальонов. Деревянная резная основа обложена тонкой золотой фольгой с продавленным изображением человеческого лица в обрамлении восходящих «лучей»

Рис. 9. Кости ног с остатками обувных ремешков и сопроводительного инвентаря.

0 1 cм

0 1 cм

5 cм

0 1 cм

Рис. 10. Находки из погребения.

1 - обкладка поясной пряжки; 2 , 3 - обкладки обувных пряжек; 4 , 5 - наконечники обувных ремней; 6 - сосуд. 1-3 - золото; 4 , 5 - медь и золотая фольга; 6 - глина.

1 cм

1 cм

Рис. 11. Находки из погребения.

1 - «пряслице» из стенки лепного сосуда; 2 - «пряслице» из стенки станкового сосуда; 3 - фрагмент зеркала; 4 - нож(?)/наконечник дротика(?); 5 - фрагмент плетеного изделия; 6-10 - бусины.

1 , 2 - глина; 3 - бронза; 4 - железо; 5 - растительные волокна; 6 - камень; 7-10 - стекло.

(см. рис. 7, 6–9 ). Представлены два типа маски «с закрытыми глазами»: условно «мужская» и «женская» (на головном уборе они находились соответственно с левой и правой стороны). «Мужское» лицо европеоидных очертаний вырезано полурельефом в перевернутой каплевидной форме. Брови слегка изогнуты с наклоном, основание закрытого верхнего века прямое и наклонное, нос прямой, рот небольшой с увеличенной нижней губой. По краям медальона имеются четыре отверстия (вверху, внизу и по бокам). Размер по обкладке 34 × 25 × 7 мм. «Женское» лицо в сердцевидном контуре обладает явными монголоидными чертами. Брови дугообразные, основание закрытого верхнего века изогнутое и практически горизонтальное, нос длинный, с широкими ноздрями, рот удлиненный, с большими губами. Утрачена пятая часть медальона. Размер по обкладке 42 × 23 × 9 мм.

Большая личина – медный диск диаметром 58 мм, обложенный золотой фольгой с пуансонно-матричным тиснением (см. рис. 7, 8 ). Рельефно изображено лицо монголоидного типа с раскосыми глазами, широкими выступающими скулами, крупным носом и узкими вытянутыми губами. Подбородок раздвоен. Рот полураскрытый, с четырьмя сильно выступающими клыками. Личина оконтурена тиснением в виде сильно перевитого шнура.

Пластинчатая подвеска-имитация каплевидной формы изготовлена пуансонно-матричной штамповкой из медного листка с чуть загнутым краем (см. рис. 7, 3 ). Имеет непробитую петельку. Размер 25 × 16 мм. Внешняя поверхность подвески позолоченная. На плоскости пластины имеется рельефный валик с шнуровым декором, имитирующий каст с каменной вставкой.

Цельнолитые золотые серьги калачиковидной формы (2 экз.) имеют размеры 18 × 16 и 17 × 15 мм. Концы сомкнутых в кольцо стержней с утолщением в средней части за счет кольцевидного валика диаметром 6 мм сильно заужены (см. рис. 7, 4 , 5 ).

Фрагменты тонкой красноватой ткани от головного убора (см. рис. 7, 2 ) позволяют судить о способе ее изготовления. Просматривается принцип полотняного переплетения, в котором нить основы значительно тоньше уточной.

Фольгированная обкладка деревянной основы – имитация поясной пряжки с овальной рамкой, язычком и плоским четырехугольным щитком (см. рис. 10, 1). Габаритные размеры 61 × 45 × 18 мм. Рамка с неподвижным язычком декорирована рельефным тиснением, изображающим хищную птицу с полуопущенными раскрытыми крыльями и распушенным хвостом. «Головой птицы» выступает загнутый конец язычка. Другой его конец («хвост птицы») оформлен в технике точечной чеканки в виде двух вписанных один в другой треугольников. Поле щитка декорировано треугольниками из ложной зерни и фигурами из концентрических окружностей. Края щитка скошены и орнаментированы косыми насечками. С двух сторон от язычка имеются повреждения фольги.

Фольгированные обкладки деревянных основ (2 экз.) – имитация обувных пряжек (см. рис. 10, 2 , 3 ). Представляют собой изделия, схожие по типу и орнаменту с поясной пряжкой, только меньших размеров: 42/44 × 25/27 × 9 мм. Фольга плохой сохранности, есть утраты.

Наконечники обувных ремней (2 экз.) – медные пластины вытянутой формы с одним чуть зауженным и скругленным концом, обложенные с двух сторон золотой фольгой (см. рис. 10, 4 , 5 ). Размеры 43 × 13 мм. По центру пластин вдоль всей длины идет широкий валик, ограниченный на прямом конце двумя поперечными гофрированными тонкими валиками. Крепежные элементы отсутствуют.

Половина бронзового зеркала имеет валик по краю и уплощенный выступ-петлю по центру (см. рис. 11, 3 ). Диаметр 82 мм. Декорировано рельефным орнаментом в виде кольца, разделенного на множество секторов радиальными лучами.

Наконечник дротика (или двухлезвийный нож?) имеет короткое ромбовидное двухстороннее лезвие (54 × 28 мм) и длинный сужающийся черешок (70 × × 13 мм). На черешке с напуском на лезвие сохранились остатки тлена от деревянной рукояти (см. рис. 11, 4 ).

Керамические «пряслица» (2 экз.) имеют шайбовидную форму. Одно изготовлено из стенки лепного сосуда (см. рис. 11, 1 ). Его диаметр 46 мм, толщина 13 мм, диаметр отверстия 8 мм. Другое «пряслице» сделано из стенки станкового сероглиняного сосуда (см. рис. 11, 2 ). Его диаметр 39 мм, толщина 8 мм, диаметр отверстия 7 мм.

Стеклянные бусины и пронизи сильно патинированные. Представлено несколько разновидностей бусин: кубовидная с выпуклой и вогнутой торцовыми гранями, размер 9 × 8 × 8 мм (см. рис. 11, 7 ); каплевидная с продольным отверстием, длина 11 мм, диаметр 8 мм (см. рис. 11, 8 ); кругло-уплощенные диаметром 3,0–4,5 мм (см. рис. 11, 10 ). Одна пронизь спиралевидная, длиной 6 мм и диаметром 4 мм (см. рис. 11, 9 ), остальные в виде нерасчлененных столбиков (целые и в обломках), их длина 5–16 мм, диаметр 3 мм.

Шаровидная бусина из красного полупрозрачного камня (сердолик?) имеет диаметр 17 мм (см. рис. 11, 6 ). Ее третья часть сколота.

Интерпретация материала

Материалы из каракабакских захоронений не противоречат мнению о том, что большая часть позднесарматских особенностей в погребальных ритуалах сохранялась и в гуннское время на обширной территории евразийских степей, в т.ч. и в Арало-Каспийском регионе [Астафьев, Богданов, 2020а, с. 84]. Это наличие кольцевидных выкладок в составе могильника, захоронение под индивидуальной насыпью в могиле с подбоем в западной стенке, заклад из плит, погребение человека в вытянутом положении на спине, головой на север, наличие в женском косметическом наборе «пряслиц» из стенок керамических сосудов и обломка зеркала с радиально-лучевым орнаментом. Маркерами же гуннской эпохи можно считать отсутствие заупокойной пищи в могиле и закопанный около наземного сооружения (причем к северу!) керамический сосуд (см. рис. 10, 6) с ямкой поблизости. Этот аспект погребального ритуала, связанный с «подношением» (жидкости), выступает явлением одного порядка с обрядами, зафиксированными в каменных сооружениях Алтынказгана (см.: [Астафьев, Богданов, 2018а, с. 355–361]). Мы наблюдаем также поразительное сходство не только в формах сосудов, но и во многих категориях погребального инвентаря. Например, найденная в рассматриваемом погребении большая личина и детали обувных ремешков (формы пряжек и язычков) имеют аналоги в составе «клада» № 3 из ограды № 158 [Астафьев, Богданов, 2018б, рис. 6, 10–14]. Анализ данных предметов подтверждает высказанное нами ранее предположение о том, что украшения для кочевой элиты могли изготавливаться в Каракабаке мастерами-ювелирами [Астафьев, Богданов, 2020а, с. 87], одинаково хорошо работавшими как с литьем, так и с чеканкой. В этом смысле погр. 11 не выбивается из общей картины, полученной при раскопках могильника Каракабак-10: датировка в пределах второй половины V – начала VI в. и принадлежность к алано-сарматской кочевой элите, тесно связанной с каракабакским ремесленно-торговым центром. Однако есть один очень важный нюанс. В отличие от других исследованных на могильнике захоронений мы не видим в костюме погребенной девушки влияний «понтийской моды». И при этом все его детали являются имитациями настоящих вещей*. Они были сделаны на заказ для конкретного события (погребение умершего человека).

Первое, что мы видим, – это отсутствие четких хроноиндикаторов. По поводу каракабакских золотых калачиковидных сережек и их аналогов мы уже писали [Астафьев, Богданов, 2020б, с. 188]. Такой же обширный ареал имеют шайбовидные «пряслица» из стенок керамических сосудов и зеркала с радиально-лучевым орнаментом и выступом-петелькой по центру (IХ и Х типы по классификации А.М. Хазанова [1963, с. 67–69, рис. 4] или «типа Березовка– Анке-2» по терминологии А.В. Мастыковой [2009, рис. 91, 92]). Широкий круг аналогий пластинчатой подвеске с имитацией каста лишь подчеркивает популярность подобных украшений и в кочевой среде, и среди оседлого населения гуннского и постгуннского времени. Наконечники ремней в виде удлиненной пластинки с рубчатыми валиками и обкладкой из золотой фольги (и без нее) встречаются в материалах памятников Венгрии, Северного Кавказа, Крыма, Поволжья и Приуралья [Werner, 1956, Taf. 64, 11–14; Засецкая, 1994, табл. 1, 9; 17, 16; 22, 1; 26, 1; Габуев, 2014, рис. 66, 6; Курган с «усами»..., 1999, рис. 23; Бисембаев, 2020, рис. 1, 15]. Но поясные и обувные пряжки из каракабакского погр. 11 типологически не укладываются в классификационные схемы гуннских древностей (В.Б. Ковалевской [1979, с. 15–48], А.К. Амброза [1989, с. 63–81], И.П. Засецкой [1994, с. 77–99], А.В. Комара [2000, с. 23–32] и др.). Безусловно, нужно учитывать, что это имитации (золотые обкладки деревянных основ), чего до сих пор ни разу не встречалось. Приемы декорирования щитка и сам орнамент в виде концентрических кругов, треугольников и псевдозерни характерны именно для гуннской и постгуннской эпохи. Эти орнаментальные мотивы можно наблюдать на обкладке ножен меча из Волниковского «клада» [Волниковский «клад»..., 2014, с. 88–90]. Причем композиция на щитке кара-кабакской поясной пластинки повторяет схему расположения инкрустированных элементов на щитке портупейной пряжки [Там же, с. 36–37], только выполнена более небрежно. Складывается впечатление, что мастер, изготовивший каракабакские предметы, видел какие-то оригинальные образцы и «имитировал» их доступными для себя методами. Также очень интересна параллель каракабакских образцов с поясными пряжками из погребений у с. Шипова (Поволжье) [Засецкая, 1994, с. 90–91, табл. 40, 3; 42, 6; рис. 19, в], катакомбы 10 у Лермонтовской скалы [Рунич, 1976, рис. 3, 9] и катакомбы 40 Мокрой Балки [Афанасьев, Рунич, 2001, рис. 58, 7] (Северный Кавказ), особенно если учитывать факт нахождения обувных пряжек «шиповского типа» в погр. 2 Карака-бака-10 [Астафьев, Богданов, 2020а, рис. 4, 3]. Самая интересная деталь – это наличие на рамках рифленых полос-насечек, чрезвычайно напоминающих стилизацию художественного оформления каракабакских пряжек в виде крыльев птицы. Такие рамки встречаются только в материалах памятников «шиповско-го горизонта» [Мастыкова, 2009, с. 60–61] или группы С5 [Комар, 2000, с. 35–36]. Это выводит нас на серию вопросов. Самый главный: что же в данном случае является дериватом? Мангышлакские находки, что вроде бы логично, учитывая расположение региона далеко от основных производственных центров и путей передвижения гуннских орд, или же наоборот?

Некоторую ясность может внести анализ погребального костюма из каракабакского погр. 11. По мнению А.В. Мастыковой, «протитип престижного головного убора с золотыми аппликациями стоит искать в древностях эллинизированного населения позднеантичных центров Северного Причерноморья» [2014, с. 137]. Поскольку сам принцип украшения одежды нашивными бляшками не был распространен в Европе в гуннское время, нет ничего удивительного в том, что расшитый головной убор отсутствует в ее реконструкциях кочевнических костюмов [Там же, рис. 119– 125]. При этом круглые бляшки с полусферой по центру достаточно широко представлены в материалах IV–VI вв. от Боспора [Айбабин, Хайрединова, 1997, рис. 13, 1; Тайна золотой маски..., 2009, с. 39, кат. 25, 26; Ермолин, 2009, рис. 3, 8], Северного Кавказа [Габуев, 2005, с. 40, кат. 82] до Южного Урала и Приуралья [Боталов, 2013, с. 212; Бисембаев, 2020, рис. 1, 3]. Но, во-первых, за исключением головного убора женщины из кург. 22 могильника Соленый Дол [Боталов, 2013, с. 232], они украшали ворот платья и/или рукава; во-вторых, края бляшек декорированы псевдозернью – точками, а не «лепестками», как у каракабак-ских. Последнее позволяет говорить о «солярности» изображения и видеть параллели в сарматских и даже скифских материалах. Но об этом чуть позже. Самая удивительная деталь головного убора каракабакской девушки – налобная повязка с масками-личинами (см. рис. 8). Тут мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Десятки страниц в монографиях и статьях различных исследователей посвящены анализу пряжек (язычков, рамок), фибул и других предметов быта, с яростными спорами о типологии и хронологии. Но о феномене появления «гуннских» масок-личин в степи мы встречаем лишь упоминания в контексте рассмотрения украшений конской сбруи, хотя данное предположение является умозрительным в связи с разграбленностью и неоднородностью комплексов. Тисненные на золотых обкладках (уложенные на медную пластину-основу) антропоморфные изображения хронологически показательны именно для гуннских древностей (древняя Интерциза, Венгрия) [Амброз, 1989, рис. 30, 12]. Удивительно, но их основная локализация – это Волжский регион (кург. 17 и 18 у г. Покровска, разрушенное погребение Покровск-Восход, кург. 4 у с. Владимирского), Северное Причерноморье (мог. VII у Новогригорьевки), Северный Кавказ (Верхняя Рутха) [Bona, 1991, S. 28, fig. 9], погребение на территории г. Уфы (ул. Тукаева) [Амброз, 1989, рис. 34, 5] с крайней восточной точкой на Мангышлаке (Алтынказган, Каракабак). Учитывая условность при прорисовке современными художниками смятой золотой фольги обкладок, мы можем конста- тировать лишь имеющуюся вариативность образов. Сходство с мангышлакскими личинами наблюдается только в оформлении («шнуровой» орнамент по краю) и технологии (медный диск на клепках в основе). О. Менчен-Хелфен предполагал иранское происхождение некоторых гуннских масок с изображением бороды, основываясь на том, что «большие бороды, по Аммиану Марцеллину (XXXI. 2), не могут характеризовать гуннов, они обычны у скифов и сарматов» [Maenchen-Helfen, 1973, p. 281–284]. По мнению А.К. Амброза, «появление масок на сбруе кочевников можно связать с влиянием Рима или Ирана» [1989, с. 73]. М.М. Казанский, приводя суждение К. фон Карнап-Борнхайма о том, что поволжские маски-личины являются дериватом позднеримских и германских образцов, совершенно справедливо указывает на необъяснимую удаленность основной массы находок от границ римско-германского мира [2020, с. 100]. Что мы имеем на Западе?

-

1. Группа брошей со стеклянными вставками-личинами из сарматских комплексов III–IV вв. Паннонии [Grumeza, 2014]. Предметы, изготовленные в данной специфической традиции, через два столетия обнаружились на Северном Кавказе (Харбас-1, Камунты и две случайные находки) [Садыков, Курганов, 2016, рис. 18, с. 219].

-

2. Небольшие по размерам литые маски-личины на золотых украшениях эпохи Великого переселения народов с территории Германии, Италии, Скандинавии, выполненные в римской технике ювелирного искусства (см.: [Balint, 2016, fig. 1, 3, 7, 34]).

-

3. Различного рода изображения божественных ликов, портретов римских императоров на золотых нашивных бляшках, монетах, фаларах, фалерах и т.п., восходящие к античным традициям и изготовленные в римских и византийских производственных центрах.

Огромная масса таких предметов циркулировала среди варварской элиты, где каждый правитель мог ощутить свою причастность к высшим божествам. В этом смысле показательна бронзовая пластина, украшавшая деревянное ведро из Гибервиле (Франция), которое датируется IV в. «Слева направо изображены: профиль римского императора (Валентиниана?) – имитация монеты, далее следует сцена охоты, которую заключает фигура стоящего императора, поражающего врага, – вероятно, также имитация монеты, за этим следует изображение лица в фас, точная аналогия масок гуннской эпохи» [Иштванович, Кульчар, 1998, рис. 5]. Алтынказганский фалар и налобное украшение головного убора из каракабакского погр. 11 по изобразительным моментам даже ближе к античным (скифским) образцам, чем к позднеримским. В качестве примера можно привести золотые нашивные бляшки из Деева кургана (Северное Причерноморье) [Алексеев, 2012, с. 238–239] или различные изображения горгонейонов

(в т.ч. и с клыками) из скифских курганов [Русяева, 2002, рис. 1, 4 ; 2]. Особенно показательны в этом смысле изображения горгон из Вани (Грузия): лишенные декоративных «эффектов», широколицые, со стилизованными волосами, с раскрытым ртом, нахмуренным лбом, передающим негативную эмоцию [Авалиани, 2012, ил. 1]. По своему изобразительному канону они стоят в одном ряду с личинами из Поволжья и Северного Причерноморья.

Причина «кустарного» изготовления на ме стах и популярность масок-личин на восточной периферии «гуннского» мира, как нам представляется, кроются отнюдь не в их использовании в качестве «военных знаков», «символизировавших отрубленные головы врагов», что было присуще гуннам, как считают, например, Э. Иштванович и В. Кульчар [1998, с. 9] * .

В 274 г. н.э. император Аврелиан провел религиозную реформу, целью которой было идеологическое единство Римской империи: культ Sol Invictus Imperii Romani был объединен с культом Митры [Куликова, 2020, с. 13]. То есть солнце официально стало почитаться как одно из главных божеств. Этот «эллинизированный культ», прошедший трансформацию в Малой Азии, имел лишь отдаленное отношение к иранскому Митре, но тем не менее, как считает Р. Зуевский, в III– IV вв. достиг потрясающих размахов – от Испании до Германии, от Британии до восточных и североафриканских провинций Римской империи [2009, с. 28]. Таким образом, Арало-Каспийский регион оказался в зоне влияния как западных религиозно-философских веяний, так и восточных (культ Митры при Сасанидах). С точки зрения изобразительных канонов появляется новый элемент: лучистый венец вокруг головы божества (и царя). В качестве примера можно привести изображение на двухфасадном рельефе из Рима [Там же] или барельеф с изображением Арташира II и Митры [Луконин, 1969, рис. 19]. Золото – солнце – правитель. Возможно, именно такой «лучистый венец» вокруг головы пытался изобразить мастер на личинах из каракабакского погребения (см. рис. 7, 6–9). И «волосы» на личинах из Поволжья и Северного Кавказа именно поэтому показывались столь характерными уходящими вверх широкими рельефными полосами.

Таким образом, мы можем констатировать, что налобная повязка с личинами из погр. 11 каракабакского могильника представляла собой имитацию диадемы – знака царского достоинства. «Упрощенные» формы таких повязок-диадем с налобной круглой бляхой можно увидеть на портретах римских и византийских императоров (см.: [Засецкая, 2011, с. 48, ил. 20]), а иногда с еще двумя дополнительными на висках. Если говорить о территориально ближайших аналогиях, то можно упомянуть налобную повязку, украшенную нашивными полушарными бляшками из позднесарматского клада с побережья оз. Батырь (Восточный Прикаспий) [Скалон, 1961, рис. 4, 4–6 ]. Но если ка-ракабакская бляха по своим стилистическим и технологическим канонам, несомненно, является подражанием позднеримским (эллинистическим) образцам, то височные личины с головного убора, выполненные в высоком рельефе с проработкой портретных черт, как это ни странно, ближе к пазырыкским аналогам (см.: [Руденко, 1953, табл. XLIII, LXXX, 6, 7]). Здесь нужно учитывать, что мастер, изготовивший мангыш-лакские бляхи, имел достаточный опыт работы с деревом. Однако сам Прикаспийский регион полупустынь не может похвастаться обилием лесов и предполагает более традиционные литье и металлопластику. Возможно, в каракабакском погр. 11 захоронена иноземка, и именно этим объясняется столь радикальное отличие ее костюма и погребального инвентаря от вещевых комплексов из других погребений могильника. Что касается самих антропоморфных изображений, то их разделение («мужское» и «женское», «отец» и «мать», «монголоид» и «европеоид») будет достаточно условным и бездоказательным. Обоснованная интерпретация затруднительна, поскольку в данном случае дихотомия левый–правый не связана с какой-то этнической дифференциацией. Известные по археологии и этнографии стереотипы не работают, т.к. для большинства традиционных костюмов (головных уборов) характерна зеркальность образов на предметах. Только изображение закрытых глаз в контексте погребального ритуала и показ некой (возможно!) этнической составляющей в лицах может в дальнейшем (при обнаружении еще подобных находок) позволить нам выйти на иной, более подробный уровень интерпретации.

Выводы

Предпринятый в данный статье анализ погребального комплекса и инвентаря позволяет нам обозначить несколько важных положений.

-

1. Погребение 11 могильника Каракабак-10 датируется в пределах второй половины V – начала VI в. и принадлежит представительнице кочевой элиты.

-

2. Особенности погребального обряда характерны для позднесарматского круга памятников, а погребального инвентаря – для постгуннского, «шипов-ского горизонта».

-

3. Идентичность каракабакских и алтынказганских находок объясняется близко расположенным ремесленным центром – поселением Каракабак (о нем подробнее см.: [Астафьев, Богданов, 2019]).

-

4. Поясные и обувные пряжки, детали головного убора были сделаны специально для ритуала и не использовались в повседневной жизни.

-

5. Ко стюм девушки из погр. 11 не связан с «понтийской модой», влияние которой зафиксировано в материалах других исследованных на Каракабаке захоронений. С одной стороны, головной убор (расшитая золотыми бляшками накидка и налобная повязка-диадема с антропоморфными изображениями) представлял собой имитацию царского облачения в подражание позднеримским (эллинистическим) образцам. В этом смысле не прав С.А Яценко, утверждавший, что «диадемы кочевников не сопровождаются головным убором, являясь самостоятельным элементом ко стюма» [1986, с. 14]. С другой стороны, определенные стилистические особенности резных деревянных личин указывают на некий центрально-азиатский контекст. Это позволяет предположить, что в погр. 11 была похоронена иноземка, девушка не сармато-аланского происхождения. Данное предположение, несомненно, будет в дальнейшем скорректировано по сле проведения генетических исследований.

Статья подготовлена по плану НИР ИАЭТ СО РАН в рамках Программы XII.186.2.1, проект № 0329-2018-0003.

Список литературы Элитное погребение гуннского времени на могильнике Каракабак (Мангистау, Казахстан)

- Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Ранние комплексы могильника у села Лучистое в Крыму // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – 1997. – Вып. 6. – С. 274–311.

- Авалиани Э. Монстры эллинского мифа и их периферийные варианты // ΣΧΟΛΗ (Философское антиковедение и классическая традиция). – 2012 – Т. 6, вып. 2. – С. 306–322.

- Алексеев А.Ю. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 272 с.

- Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа V–VII вв. – М.: Наука, 1989. – 134 с.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Ритуальные сооружения гуннского времени на Мангышлаке // Stratum plus. – 2018а. – № 4. – С. 347–369.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Жертвенные приношения вещей гуннского облика в каменных оградах Алтынказгана на восточном берегу Каспийского моря // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018б. – Т. 46, № 2. – С. 68–78.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Древний город на восточном берегу Каспийского моря // Stratum plus. – 2019. – № 4. – С. 17–38.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Полихромный стиль на Мангышлаке (Республика Казахстан) // Археология, этнография и антропология Евразии. –2020а. – Т. 48, № 2. – С. 80–88.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Гуннские древности Северо-Восточного Прикаспия // Stratum plus. – 2020б. – № 3. – С. 179–192.

- Афанасьев Г.Е., Рунич А.П. Мокрая Балка. – М.: Науч. мир, 2001. – Вып. 1: Дневник раскопок. – 252 с.

- Бисембаев А.А. Новые памятники эпохи Великого переселения народов степного Приуралья // Этнические взаимодействия на Южном Урале: Великое переселение народов: диалог культур: мат-лы VIII Междунар. науч. конф. / отв. ред. С.Г. Боталов. – Челябинск, 2020. – С. 116–125.

- Боталов С.Г. Гунны, болгары, тюрки: Великое переселение народов: Первая волна // Комплексы кочевой аристократии Южного Урала: альбом. – Челябинск: Изд-во Юж.- Урал. гос. ун-та, 2013. – С. 184–245.

- Волниковский «клад»: Комплекс снаряжения коня и всадника 1-й половины V в. н.э.: каталог коллекции. – М.: Голден-Би, 2014. – 200 с.

- Габуев Т.А. Аланский всадник: Сокровища князей I–XII веков: каталог выставки. – М.: Гос. музей искусства народов востока, 2005. – 74 с.

- Габуев Т.А. Аланские княжеские курганы V в. н.э. у села Брут в Северной Осетии. – Владикавказ: Изд.-полиграф. предприятие им. В.А. Гассиева, 2014. – 184 с.

- Ермолин А.Л. Кроваво-золотой стиль «клуазонне» в ювелирных изделиях Боспора (по материалам некрополя Джурга-Оба) // Боспорский феномен: Искусство на периферии античного мира / отв. ред. В.Ю. Зуев. – СПб.: Нестор- История, 2009. – С. 70–77.

- Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV – V в. н.э.). – СПб.: Эллипс ЛТД, 1994. – 224 с.

- Засецкая И.П. Сокровища кургана Хохлач: Новочеркасский клад. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2011. – 328 с.

- Зуевский Р. Римский митраизм // SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков. – 2009. – № 4. – С. 22–38.

- Иштванович Э., Кульчар В. О верованиях, племенной принадлежности и хронологии сарматов Венгерской низменности // Античная цивилизация и варварский мир: мат-лы 6-го археол. семинара. – Краснодар, 1998. – Ч. 2. – С. 3–27.

- Казанский М.М. Древности степных кочевников постгуннского времени (середина V – середина VI в.) в Восточной Европе // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – 2020. – Вып. 25. – С. 90–167.

- Ковалевская В.Б. Поясные наборы Евразии IV–IX вв.: Пряжки. – М.: Наука, 1979. – 112 с. – (САИ; вып. Е1-2).

- Комар А.В. Актуальные проблемы хронологии материальной культуры гуннского времени Восточной Европы // Степи Европы в эпоху средневековья. – Донецк: Дон. нац. ун-т, 2000. – Т. 1. – С. 19–52. – (Труды по археологии).

- Куликова Ю.В. Культ Sol и религиозная реформа императора Аврелиана // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 11–27.

- Курган с «усами» Солончанка I: Труды музея-заповедника «Аркаим». – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 1999. – 144 с.

- Литвинский Б.А. Бактрийцы на охоте // Зап. Вост. отдния Рос. археол. общества. Нов. сер. – 2002. – Т. I (XXVI). – С. 181–213.

- Луконин В.Г. Культура сасанидского Ирана: Иран в III–V вв.: Очерки по истории культуры. – М.: Наука, 1969. – 244 с.

- Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV – середине VI в. н.э. – М.: ИА РАН, 2009. – 502 с.

- Мастыкова А.В. «Княжеский» костюм с золотыми аппликациями в эпоху Великого переселения народов // КСИА. – 2014. – Вып. 232. – С. 136–150.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Наука, 1953. – 402 с.

- Рунич А.П. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской котловины // СА. – 1976. – № 3. – С. 256–266.

- Русяева М.В. Горгонейоны на произведениях торевтики из скифских курганов // Боспор Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и средневековья (III Боспорские чтения): мат-лы Междунар. науч. конф. – Керчь, 2002. – С. 216–218.

- Садыков Т.Р., Курганов Н.С. Подземные склепы памятника Харбас 1 в Приэльбрусье // Древние некрополи и поселения: постпогребальные ритуалы, символические захоронения и ограбления. – СПб.: ИИМК РАН, 2016. – С. 205–220. – (Тр. ИИМК РАН; т. 46).

- Скалон К.М. О культурных связях Восточного Прикаспия в позднесарматское время // АСГЭ. – 1961. – Вып. 2. – С. 114–140.

- Тайна золотой маски: каталог выставки. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. – 204 с.

- Хазанов А.М. Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА. – 1963. – № 4. – С. 58–71.

- Яценко С.А. Диадемы степных кочевников Восточной Европы в сарматскую эпоху // КСИА. – 1986. – Вып. 186. – С. 14–20.

- Balint L.T. Small mask on Migration period jewellery: Replication traditions of Germanic, Roman, Etruscan, and Greek goldsmiths // J. of Archaeology and Ancient History. – 2016. – N 18. – P. 2–70.

- Bona I. Das Hunnenreich. – Stuttgart: Theiss, 1991. – 294 S.

- Grumeza L. Disc brooches with anthropomorphic depiction glass intaglios in the sarmatian environment of the Great Hungarian Plain // J. of Ancient History and Archeology. – 2014. – N 1.4. – P. 76–84.

- Maenchen-Helfen O.J. The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. – Berkeley: University of California Press, 1973. – XXIX, 602 p.

- Werner J. Beiträ ge zur Archä ologie des Attila-Reiches: (B. Tafelteil). – Mü nchen: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1956. – 83 S.