ЭМГ-характеристики функционального состояния мышц нижних конечностей у больных с латеральным вывихом надколенника до и в различные сроки после оперативного лечения

Автор: Шеин А.П., Сизова Т.В., Буравцов П.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

На основе использования методов глобальной и стимуляционной электромиографии произведена оценка влияния оперативного лечения латерального вывиха надколенника по технологиям РНЦ «ВТО» на функциональное состояние мышц бедра и голени у 12 больных в возрасте 6-22 лет. У 6 больных имелось сопутствующее укорочение соответствующей конечности на 4-13 см. Выявлено снижение амплитуды М-ответа мышц оперированной конечности, связанное с факторами оперативного вмешательства и временным ограничением двигательной активности больных. Отмечена более выраженная реакция нервно-мышечных структур на оперативное вмешательство и адинамию у больных, характеризуемых исходным дефицитом нагрузки на мышцы укороченной конечности.

Надколенник, латеральный вывих, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120564

IDR: 142120564

Текст научной статьи ЭМГ-характеристики функционального состояния мышц нижних конечностей у больных с латеральным вывихом надколенника до и в различные сроки после оперативного лечения

Результаты лечения заболеваний коленного сустава зависят не только от степени исходного повреждения самого сустава и результатов оперативного вмешательства, но и в значительной мере от состояния мышц, обеспечивающих его функционирование. Проведённые ранее исследования показали, что изменения в двигательных единицах (ДЕ) возникают как феномен,

исходно сопровождающий дисфункцию конечности [1,2,3], а также в виде последствий оперативной травмы, фиксации конечности лонгетой или аппаратом Илизарова [4,5].

Цель работы - оценка влияния оперативного лечения латерального вывиха надколенника по технологиям РНЦ «ВТО» на функциональное состояние мышц бедра и голени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методом глобальной и стимуляционной электромиографии [6] обследовано 12 больных в возрасте от 6 до 22 (15 ± 1) лет, 7 мужского и 5 женского пола с врождённым латеральным вывихом надколенника лёгкой (7 наблюдений), средней (1 наблюдение) и тяжёлой (7 наблюдений) степени [7] (справа – 3, слева – 6, двухсторонним –3). У 6 больных имелось укорочение соответствующей конечности на 4-13 см. Об-

следования проводились перед началом лечения и в сроки до полутора лет после его окончания.

Получали вызванную биоэлектрическую активность (М-ответы) m.rectus fem. (MRF), m.vastus lat. (MVL), m.vastus med. (MVM), m.tibialis ant. (MTA), m.gastrocnemius c.lat. (MGL) и c.med. (MGM) при супрамаксимальном раздражении соответствующих нервных стволов (отведение униполярное, типа «belly-tendon»); а также

суммарную электромиограмму (ЭМГ) в условиях выполнения теста «максимальное произвольное напряжение» [8] MRF, MTA и MGL (биполярное отведение). Биоэлектрическая активность регистрировалась с помощью цифровой ЭМГ-системы-1500 («Dantec», Дания).

Параллельно с электрофизиологическим обследованием у пациентов определяли амплитуду пассивных и активных движений в коленном суставе и силу четырёхглавой мышцы бедра в баллах [9].

Вычисляли среднюю арифметическую (M), ошибку средней (m) и коэффициенты вариации (KV) амплитуды М-ответа на разных сроках наблюдения. Статистическую значимость наблюдаемых изменений ЭМГ-показателей и их различий между сериями оценивали с использованием t-критерия Стьюдента.

После предоперационного электрофизиологического обследования для устранения вывиха надколенника лёгкой степени применяли мио-фасциопластический метод, заключающийся в продольном рассечении сухожильно-связочного аппарата снаружи надколенника и укреплении капсулы коленного сустава и сухожильносвязочного аппарата с внутренней стороны надколенника дублированием лоскутов.

При вывихе надколенника средней и тяжёлой степени была применена реконструкция разгибательного аппарата коленного сустава

[10], которая заключалась в отделении наружной широкой мышцы от широкой фасции бедра, смещении ее и прямой мышцы медиально, перемещении места прикрепления собственной связки надколенника также медиально настолько, чтобы ее ось совпадала с осью конечности. Надколенник устанавливался в межмыщелковую ямку. С внутренней стороны надколенника выполнялось укрепление сухожильносвязочного аппарата дублированием сформированными из него лоскутами. При наличии дефицита активного сгибания коленного сустава фиксация составляла в среднем 35 дней. У больных с дефицитом пассивного разгибания коленного сустава контрактура предварительно устранялась закрыто аппаратом Илизарова. При этом фиксация составляла в среднем 93 дня.

После оперативного вмешательства в 3-х случаях лёгкой и в 8 - средней и тяжёлой степени вывиха надколенника фиксация конечности осуществлялась аппаратом Илизарова (первая группа). В 4-х случаях конечность фиксировалась гипсовой лонгетой (вторая группа) в течение 20-22 дней.

В первой группе разработка коленного сустава начиналась на 6-й (при лёгкой степени) или на 7-14-й (при средней или тяжёлой степени вывиха надколенника) день после операции. Во второй группе разработка коленного сустава начиналась после снятия лонгеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

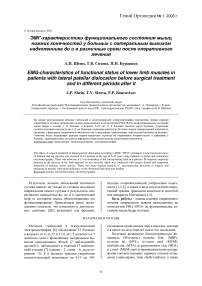

В предоперационном периоде, при лёгкой степени вывиха надколенника, разгибание в коленном суставе было до 180 ° с силой мышц-разгибателей голени в 5 баллов. При вывихе надколенника средней и тяжёлой степени в 4-х случаях отмечался дефицит пассивного (20-60 ° ) и активного (10-90 ° ) разгибания коленного сустава. М-ответы всех тестированных мышц бедра и голени больной конечности (таблица 1) были снижены на 27,7-44,8% (P<0,05), а амплитуда суммарной ЭМГ (таблица 2) - на 17,8-38,6% (P>0,05) по сравнению с уровнем контралатеральной. Асимметрия частоты колебаний ЭМГ была крайне незначительной. Прослеживается связь между степенью вывиха надколенника и исходным снижением М-ответа (рис. 1).

После лечения М-ответы мышц оперированной конечности уменьшались (преимущественно в отведениях от мышц бедра) относительно исходных величин на 3,4-34,3% у больных первой группы. У больных второй группы она оставалась практически неизменной. В то же время вызванная биоэлектрическая активность тестированных мышц оперированной стороны снижалась по сравнению с контралатеральной у больных первой и второй групп соответственно на 41,2-52,6% и 15,2-40,4%. Отмечено, что во второй группе больных асимметрия анализи-

руемого параметра была отчётливо выражена лишь в отношении мышц бедра, а на голени -практически отсутствовала.

Амплитуда суммарной ЭМГ мышц оперированной конечности при максимальном произвольном напряжении снижалась относительно доопе-рационного уровня на 16,7-34,3% в первой группе больных, а во второй - осталось неизменной. Асимметрия амплитуды суммарной ЭМГ обследованных мышц в этот период составила для больных первой группы 17,2-52,2% и отсутствовала у больных второй группы. Средние значения частоты интерференционной ЭМГ в процессе лечения существенных изменений не претерпевали.

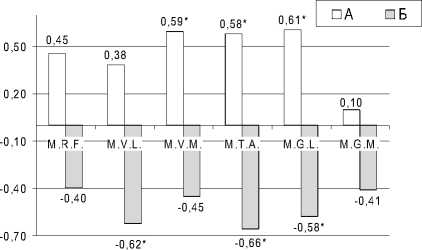

По мере увеличения срока реабилитационного периода отмечена тенденция к восстановлению анализируемого параметра (рис. 2), более выраженная у больных первой группы. При этом у больных с лёгкой степенью вывиха надколенника полное восстановление функции коленного сустава отмечалось в среднем через 50,5 дней при мышечной силе разгибателей голени в 4 балла. У больных со средней и тяжёлой степенью вывиха надколенника после устранения активного дефицита разгибания коленного сустава, при выписке из стационара через 54 дня после операции, активное разгибание достигало 180 ° при силе четырёхглавой мышцы бедра в 3 балла. Через три ме-

сяца она возрастала до 4-5 баллов. У больных с дефицитом пассивного разгибания после снятия аппарата оно достигало 180 ° , а активное -175 ° при силе мышц бедра в 3 балла. Через 6 месяцев активное разгибание увеличивалось до 180 ° с силой

соответствующих мышц в 4 балла. Полное восстановление амплитуды движений в коленном суставе во второй группе больных достигалось в среднем через 150 дней при мышечной силе разгибателей голени в 4 балла.

Таблица 1.

Средние значения (M ± m) амплитуды М-ответов (мВ) мышц нижних конечностей у больных до и после лечения ла-

терального вывиха надколенника

|

Мышца |

До лечения |

После лечения |

||||||

|

n |

M ± m |

KV |

n |

M ± m |

KV |

|||

|

о я У Я о ^ к я я о я а я О |

MRF |

10 |

12,5 ± 1,9* |

47,2 |

I |

22 |

9,2 ± 1,6* |

82,4 |

|

II |

7 |

13,9 ± 2,4 |

46,1 |

|||||

|

MVL |

10 |

8,5 ± 1,2* |

44,8 |

I |

21 |

5,8 ± 0,9*+ |

70,6 |

|

|

II |

7 |

10,9 ± 1,4” |

34,5 |

|||||

|

MVM |

10 |

7,3 ± 1,2* |

51,7 |

I |

20 |

4,8 ± 0,7*+ |

67,3 |

|

|

II |

7 |

9,1 ± 1,8” |

52,4 |

|||||

|

MTA |

10 |

6,0 ± 1,0 |

53,8 |

I |

19 |

5,8 ± 1,1* |

84,5 |

|

|

II |

7 |

8,7 ± 0,9” |

27,1 |

|||||

|

MGL |

10 |

13,3 ± 2,7* |

63,4 |

I |

18 |

10,3 ± 1,9* |

76,8 |

|

|

II |

7 |

18,9 ± 0,6” |

8,8 |

|||||

|

MGM |

10 |

15,0 ± 2,6* |

54,8 |

I |

18 |

12,1 ± 2,2* |

77,9 |

|

|

II |

7 |

20,4 ± 1,5” |

19,9 |

|||||

|

о я Я о ^ я 3 § о. я о ы |

MRF |

10 |

18,7 ± 1,8 |

29,7 |

I |

17 |

16,6 ± 1,1 |

27,9 |

|

II |

2 |

21,3 ± 2,8 |

18,3 |

|||||

|

MVL |

10 |

13,0 ± 1,2 |

29,6 |

I |

16 |

11,3 ± 1,5 |

54,4 |

|

|

II |

2 |

12,0 ± 2,0 |

23,6 |

|||||

|

MVM |

10 |

13,2 ± 1,6 |

38,7 |

I |

16 |

10,1 ± 1,1 |

44,0 |

|

|

II |

2 |

15,3 ± 0,3 |

2,3 |

|||||

|

MTA |

10 |

7,6 ± 1,0 |

40,1 |

I |

14 |

11,0 ± 1,6 |

54,9 |

|

|

II |

2 |

7,9 ± 0,5 |

9,0 |

|||||

|

MGL |

10 |

24,0 ± 2,5 |

33,3 |

I |

14 |

20,9 ± 2,9 |

51,0 |

|

|

II |

2 |

18,3 ± 5,3+ |

40,7 |

|||||

|

MGM |

10 |

23,8 ± 2,5 |

33,5 |

I |

14 |

20,6 ± 3,3 |

60,2 |

|

|

II |

2 |

24,0 ± 5,0 |

29,5 |

|||||

Примечание: -в таблице отмечены статистически значимые различия (P<0,05) амплитуды М-ответа относительно среднего доопе-рационного (*) и контралатерального (+) уровня и между группами (“) больных до и после лечения вывиха надколенника с использованием аппарата Илизарова (I группа) или гипсовой лонгеты (II группа).

Таблица 2.

Средние значения (M ± m) параметров ЭМГ при максимальном произвольном напряжении мышц нижних конечностей у больных до и после лечения латерального вывиха надколенника

|

о я 4) Я о ^ к я я я о а я О |

Мышца |

До лечения |

После лечения |

||||||

|

n |

M ± m |

KV |

n |

M ± m |

KV |

||||

|

MRF |

A |

8 |

1,5 ± 0,4 |

79,4 |

I |

22 |

0,9 ± 0,2 |

113,3 |

|

|

II |

5 |

2,2 ± 0,5” |

1,1 |

||||||

|

f |

8 |

168,8 ± 16,7 |

28,1 |

I |

19 |

163,7 ± 11,6* |

30,8 |

||

|

II |

5 |

160,0 ± 28,8 |

64,4 |

||||||

|

MTA |

A |

9 |

1,1 ± 0,2* |

49,9 |

I |

19 |

0,9 ± 0,2* |

74,5 |

|

|

II |

5 |

1,2 ± 0,2 |

0,3 |

||||||

|

f |

9 |

233,3 ± 21,1 |

27,1 |

I |

17 |

226,5 ± 12,3 |

22,3 |

||

|

II |

5 |

216,0 ± 16,3 |

36,5 |

||||||

|

MGL |

A |

9 |

1,1 ± 0,2 |

44,7 |

I |

19 |

0,8 ± 0,1 |

69,7 |

|

|

II |

5 |

1,1 ± 0,2 |

0,5 |

||||||

|

f |

9 |

251,1 ± 17,0 |

20,3 |

I |

18 |

247,8 ± 11,2 |

19,2 |

||

|

II |

5 |

220,0 ± 12,6 |

28,3 |

||||||

|

о я я 4) Я о ^ к я ч а § о. я о ы |

MRF |

A |

9 |

2,0 ± 0,4 |

55,4 |

I |

16 |

1,1 ± 0,2+ |

62,7 |

|

II |

2 |

2,3 ± 1,3 |

78,6 |

||||||

|

f |

9 |

181,1 ± 12,0 |

19,8 |

I |

16 |

200,6 ± 6,2 |

12,4 |

||

|

II |

2 |

215,0 ± 65,0 |

42,8 |

||||||

|

MTA |

A |

9 |

1,8 ± 0,3 |

52,0 |

I |

14 |

1,9 ± 0,3 |

61,7 |

|

|

II |

2 |

1,3 ± 0,3 |

28,3 |

||||||

|

f |

9 |

226,7 ± 13,0 |

17,2 |

I |

14 |

235,7 ± 16,5 |

26,2 |

||

|

II |

2 |

225,0 ± 45,0 |

28,3 |

||||||

|

MGL |

A |

9 |

1,3 ± 0,1 |

32,7 |

I |

14 |

1,0 ± 0,1 |

44,5 |

|

|

II |

2 |

1,0 ± 0,0 |

0,0 |

||||||

|

f |

9 |

262,2 ± 6,0 |

6,8 |

I |

14 |

257,9 ± 8,5 |

12,4 |

||

|

II |

2 |

240,0 ± 30,0 |

17,7 |

||||||

Примечание: A – амплитуда (мВ); f – частота колебаний в секунду ЭМГ. В таблице отмечены статистически значимые различия (P<0,05) параметров относительно среднего дооперационного (*) и контралатерального (+) уровня и между группами (“) больных до и после лечения вывиха надколенника с использованием аппарата Илизарова (I группа) и гипсовой лонгеты (II группа).

r

Мышцы

Рис. 1. Связь между состоянием моторного аппарата нижней конечности и выраженностью патологии коленного сустава: коэффициенты корреляции (r) между степенью вывиха надколенника и абсолютной величиной - «А»; а также степенью снижения (в % от уровня контралатеральной стороны) - «Б»- амплитуды М-ответов тестируемых мышц. Звёздочкой помечены статистически значимые коэффициенты корреляции ( P<0,05).

Таким образом, применение разработанных в клинике РНЦ «ВТО» методов оперативного лечения латерального вывиха надколенника позволяет добиться хороших функциональных результатов. Использование аппарата Илизарова обеспечивает существенное сокращение сроков восстановления движений в коленном суставе за счёт более раннего начала его разработки. Снижение амплитуды М-ответа мышц оперированной конечности связано с факторами оперативного вмешательства и временным ограничением двигательной активности больных. Есть основания полагать, что глубина реакции нервномышечных структур на оперативное вмешательство и адинамию в первой группе обусловлена исходной выраженностью изменений в мышцах укороченной конечности, тогда как асимметрия в длине ног у больных второй группы практически отсутствовала.

II-MRF

A (мВ) y = 8,9992x0,3219 R2 = 0,3832

0 3 6 9 12

Срок после лечения (мес.)

A (мВ)

I-MVL y = 3,4213x0,2825 R2 = 0,3014

Срок после лечения (мес.)

II-MVL

A (мВ)

y = 8,0302x0,2448 R2 = 0,428

0 2 4 6 8 10 12

Срок после лечения (мес.)

A (мВ)

y = 2,7794x0,3563 R2 = 0,3984

I-MVM

18 A (мВ)

II-MVM

y = 5,6718x0,3183 R2 = 0,2885

2 4 6 8 10 12

Срок после лечения (мес.)

Рис. 2. Динамика восстановления М-ответов передней группы мышц бедра (MRF; MVL; MVM) оперированной конечности в течение первого года после лечения вывиха надколенника по методикам РНЦ "ВТО" при фиксации конечности аппаратом Илизарова (I) и гипсовой лонгетой (II).