Эмоция как коммуникативный посредник между автором, исполнителем-вокалистом и слушателем оперного произведения

Автор: Костюк Алексей Алексеевич, Алексеева Галина Васильевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Музыка в потоке времени

Статья в выпуске: 1 (33), 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследователи обращаются к материалу одной из наиболее эмоциональных партий в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» - партии Ленского, чтобы на данном примере продемонстрировать функции эмоций, заложенные композитором. Цель научных изысканий - доказать, что данные функции могут быть актуализированы при исполнении самых незначительных по объему отрывков оперной вокальной партии. Исследование основано на нотном тексте оперы П. И. Чайковского и результатах научных разработок российских искусствоведов, музыковедов, психологов и культурологов. Изменения параметров музыкального текста трактуются авторами как средства выражения различных функций, присущих эмоциям, возникающим при восприятии музыки. Авторами выявлены частая смена эмоций, различная степень выраженности той или иной функции эмоций в исследуемом клавире. Установлено, что разработка эмоциональных партитур оперных сочинений обеспечит более точное донесение до слушателей ключевых идей сочинения в оперной практике.

Эмоции, оперное исполнительское искусство, функции эмоций, эмоциональная партитура образа, эмоциональное содержание музыки, а. с. пушкин, п. и. чайковский, «евгений онегин»

Короткий адрес: https://sciup.org/170199691

IDR: 170199691 | DOI: 10.36343/SB.2023.33.1.003

Текст научной статьи Эмоция как коммуникативный посредник между автором, исполнителем-вокалистом и слушателем оперного произведения

Актуальность данного исследования обусловлена важностью разноплановой разработки эмоциональной линии партии вокалиста в оперном сочинении, что позволяет слушателю воспринять художественный образ во всей его полноте, с учетом конкретных смысловых нюансов. В статье рассматривается эмоция как движущая сила создания вокального полотна певцом-актером, как коммуникативный посредник между личностью-созидателем и личностью — потребителем творческого продукта. В то же самое время, в век «клипового мышления», поверхностного восприятия мира вследствие цифровизации и «вседоступности информации», оперным певцам как никогда важно глубоко проникать в авторское целеполагание, уметь декодировать эмоциональные паттерны для воссоздания истинности художественного образа путем верной передачи эмоциональной эстафеты «автор → актер → зритель».

Основной проблемной составляющей настоящего исследования является изучение эмоций как феномена, служащего средством коммуникации между автором, певцом и слушателем в оперном искусстве. Научный интерес будет сосредоточен на том, как актерская практика (подготовка партии и «воплощение в роли») связана с процессом изучения нотного материала, как дешифрование авторских эмоциональных кодов, анализ, осознание и воплощение функций, заложенных в этих эмоциях, оказывают непосредственное воздействие на качество вокала и на создание художественного образа.

Вопросы психологии восприятия музыкального искусства исследуются давно. Подробнейший анализ истории изучения психологии музыкального восприятия описан

Е.В.Назайкинским [11, с. 10-25], продолжившим изучение музыкально-психологической проблематики в книге «Звуковой мир музыки» [10]. Ее раздел «Звук и смысл» напрямую затрагивает проблемы эмоционального восприятия музыкальных произведений и их осмысления: «Ассоциант-ассоциация-ассоциат; значащее-значение-означаемое; яркий и явный (объявленный в тексте) элемент метафоры — перенос (буквально «метафора») — подразумеваемый предмет, эмоция, идея... Действие этого общего трехзвенного механизма и является гарантом звуковой семантики» [10, с. 170]. Тем самым эмоцию Е. В. Назайкин-ский рассматривает в качестве важнейшего гаранта смысла исполняемого произведения, а «тон, тонус, напряжение, стадию движения интонации» связывает с «отражаемой в ней эмоциональной траекторией» сочинения [10, с. 171]. «Эмоции художественного наслаждения» также исследовались В. В. Медушевским [8, c. 20].

Механизмы психологии восприятия музыкального искусства зафиксированы в учебных пособиях В.И.Петрушина [13] и Ю.А.Ца-гарелли [18]. Понятие эмоциональной партитуры сочинения было предложено, но, к сожалению, не развито В.Г. Ражниковым [15]. Образовательный ракурс эмоционального восприятия музыкальных произведений рассматривался Е. В. Барашковой, Л. И. Дробышевой-Разумовской и Л. Я. Дорфман [3]. Вопросы соотношения темпа, ритма, лада при воспитании эмоционального чувства являются предметом ряда исследований, в том числе это работы В. В. Савельева [16] и уже упоминавшегося В. И. Петрушина [12].

Другая линия исследования эмоции в рамках членения мелодии рассматривалась в работах М.Г.Арановского, который, отталкиваясь от теории Э. Курта с его «фазой движения», предложил понятие «эмоционального цикла с акцентируемым центром» и указал на то, что расчленение мелодии имеет «эмоционально мотивированный характер» [1, с. 38].

Относительно анализа собственно эмоциональной составляющей вокальных партий оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» одной из важнейших работ до сих пор остается исследование Б. В. Асафьева [2], где он дает непревзойденные оценки эмоционального содержания произведений П.И.Чайковского с характеристикой разного содержания интервалов мелодии, однако анализа эмоции как отдельного инструмента создания образа в этой работе нет. Эмотивные паузы в творчестве композитора исследует Л. Красинская («Оперная мелодика П.И.Чайковского») [7, с. 99-101], что является одной из сторон анализа эмоций как процесса регуляции выразительных средств. Таким образом, можно сделать вывод, что отдельных исследований, посвященных рассмотрению эмоциональных партитур творчества П. И. Чайковского, в музыковедении пока не представлено.

Цель данного исследования: на изученном примере (отрывок партии Ленского из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского) доказать, что весь спектр функций, которыми обладает эмоция, может быть в полной мере актуализирован вокалистом даже при исполнении относительно малого фрагмента классического оперного произведения.

Материалами исследования служат труды искусствоведов, психологов, теоретиков исполнительства, личная исполнительская практика одного из авторов, а также клавир оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Методологической основой исследования явился функциональный подход, сочетаемый с применением методов искусствоведения и психологии.

Научная значимость заключается в выявлении факторов, оказывающих влияние на развитие эмоционального интеллекта певца, в котором эмоция выступает ведущим феноменом вокального искусства и коммуни- кации между автором творческого продукта и его потребителем. В связи с этим важно рассмотреть эмоцию как один из инструментов создания, воплощении и восприятия оперного искусства.

***

В классической психологии эмоции (весь спектр эмоционального восприятия и воспоминания) направлены на выполнение функции оценивания весомости событий, которые происходят с человеком: наиболее выраженный эмоциональный отклик вызывают наиболее значимые факты. В эмоциях, переживаниях выражается душевное состояние человека (певца-актера) и его отношение к внешним событиям.

По словам Л. С. Выготского, «огромную роль играют эмоции в творчестве художественном — образном. Они вызываются здесь самим содержанием и могут быть какие угодно: эмоциями скорби, грусти, жалости, негодования, соболезнования, умиления, ужаса и т. д. и т. д…» [4, с. 45].

Он же подчеркивает: «Если мы припомним, что лирическая эмоция есть… вообще художественная эмоция по существу, то есть эмоция формы,— то мы увидим, что психология искусства, поскольку она есть психология формы, остается вечной и неизменной, а изменяется и развивается от поколения к поколению только употребление ее и пользование ею» [4, с. 54].

Как пишут С. Л. Соловьева, Д. Ф. Парфенова и Е. Б. Одерышева, «язык эмоций — это универсальные, сходные для всех людей наборы (паттерны) экспрессивных знаков, выражающих те или иные эмоциональные состояния. Наиболее яркими выразительными формами эмоций являются жесты, мимика, пантомимика, эмоциональные компоненты речи, то есть сила, тембр, интонации голоса» [17, с. 7–8].

Судя по мнению Л. С. Выготского, приведенному выше, историко-культурная динамика развития эмоций, воспитания отношения к ним как к средству коммуникации должна стать одной из важнейших задач исследования вокального искусства, так как она зависит от многих факторов: исторического контекста, функции роли вокалиста, его вокальных данных и т. д.

Помимо смысловой функции эмоции, о которой говорит Л. С. Выготский, важность для данного исследования представляет ее известная еще с Аристотеля, Р.Декарта коммуникативная функция, рассмотренная У. Джеймсом [5], К. К. Платоновым [14, с. 42–53], экспрессивная функция, исследованная

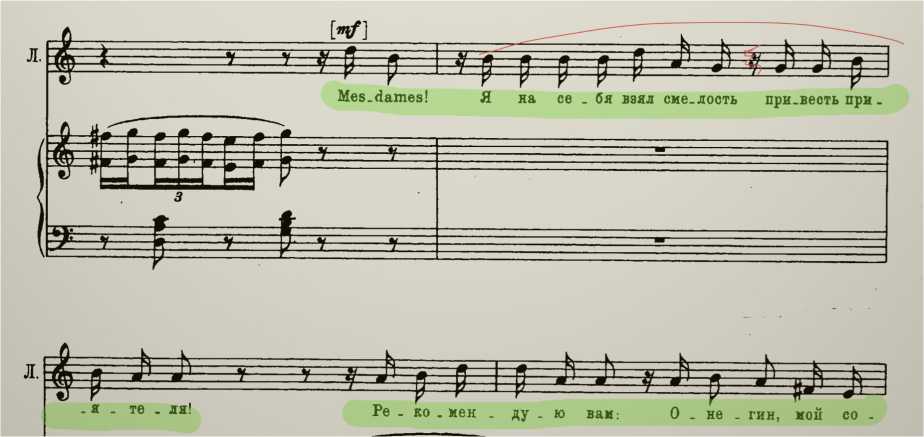

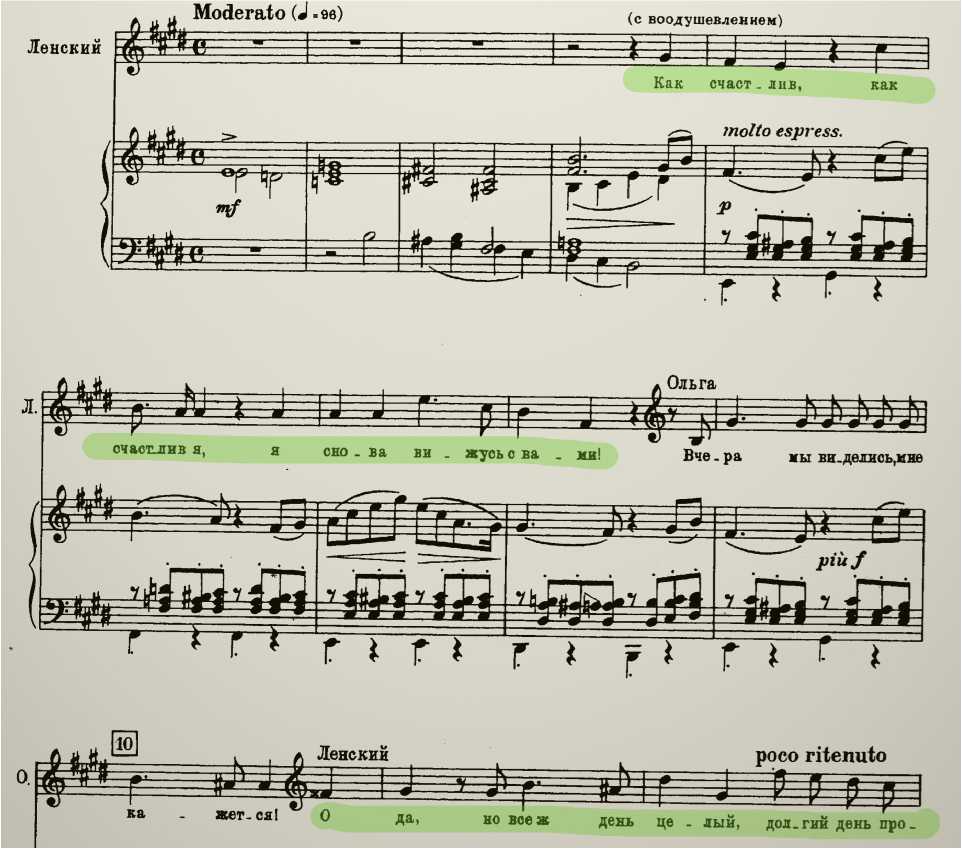

Рис. 1. Страница 54 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 54]

в работах В. П. Морозова [9, с. 32–53], и побудительная функция, изученная в трудах А. В. Запорожца [6, с. 78– 85]. Указанные функции эмоций будут рассмотрены в статье на примере анализа вокальной партии Ленского в опере П.И.Чайков-ского «Евгений Онегин».

В первой же сцене появления юного поэта Ленского вместе с Онегиным в провинциальной усадьбе Лариных (Рис. 1) показана взволнованность героя. Он забывает поздороваться с тремя дамами Лариными и сразу переходит к сути

Fig. 1. Page 54 of the piano score of of the opera by Pyotr Tchaikovsky Eugene Onegin [19, p. 54]

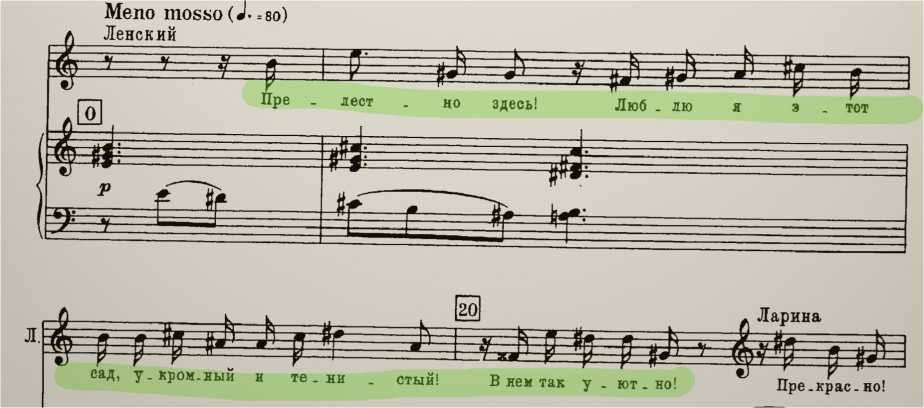

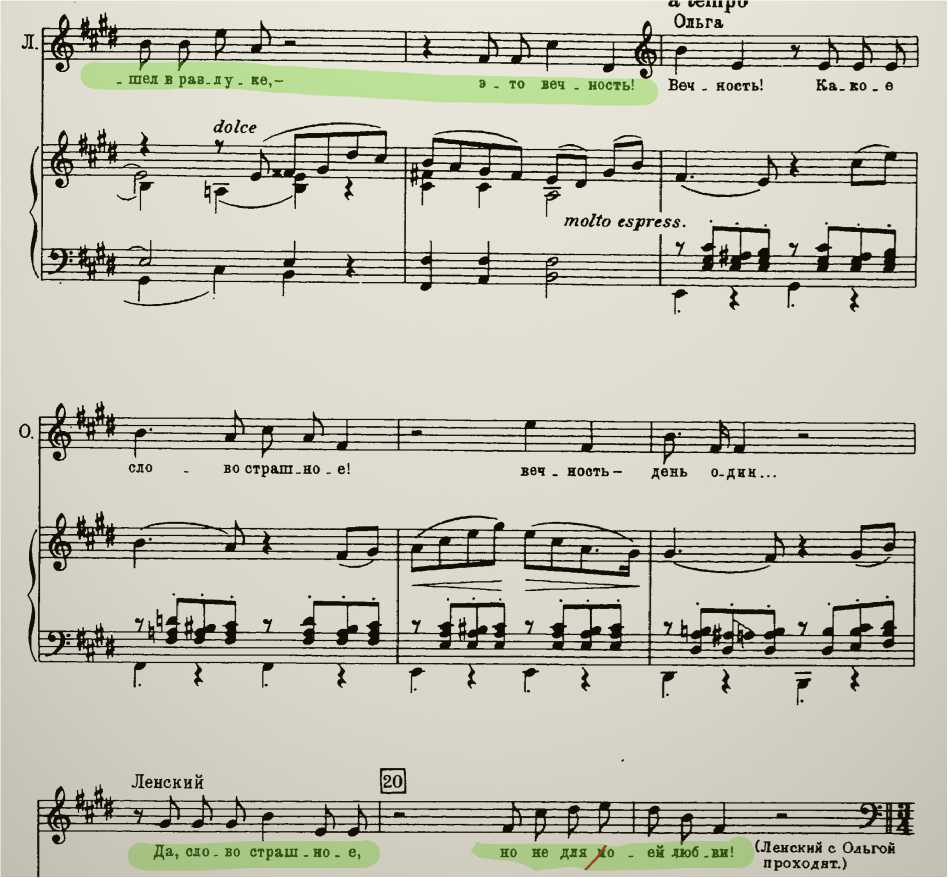

Рис. 2. Страница 56 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 56]

Fig. 2. Page 56 of the piano score of the opera by Pyotr Tchaikovsky Eugene Onegin [19, p. 56]

визита — стремится скорее представить своего столичного друга. Первые же слова, касающиеся этикетного обращения, написаны шестнадцатыми, что гово-

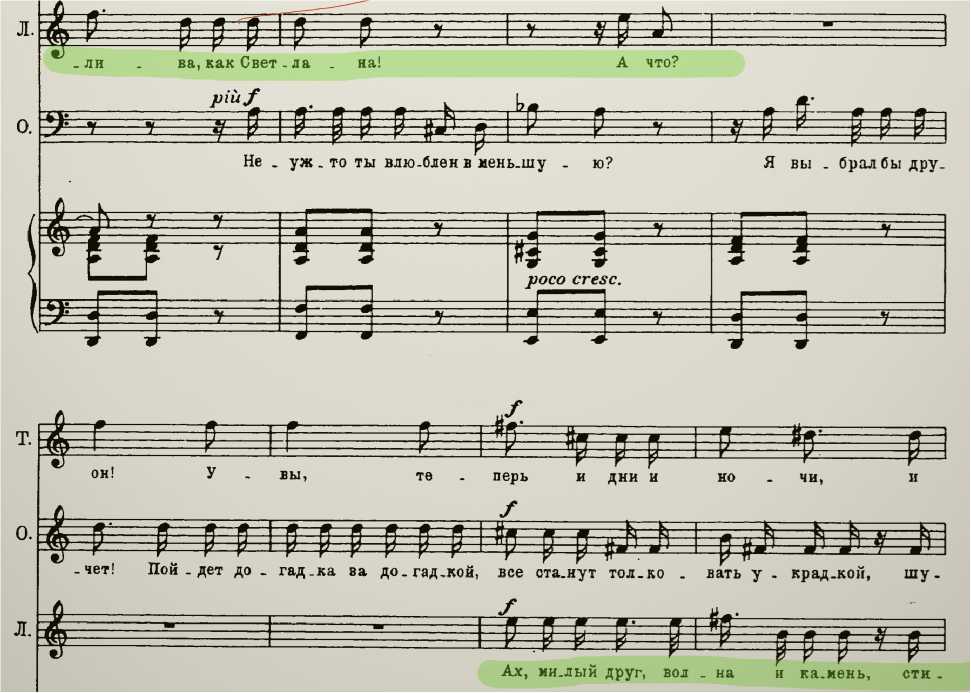

Рис. 3. Страница 57 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 57]

рит о спешке, сбившемся дыхании, нетерпении. Герой делает многозначительную паузу перед словами «рекомендую вам» 1.

Fig. 3. Page 57 of the piano score of of the opera by Pyotr Tchaikovsky Eugene Onegin [19, p. 54]

сообщить о самой важной находке матери.

И только при произнесении фамилии «Оне-

Ленский — ребенок. И эмоции его вполне гин» композитор позволяет Ленскому спеть ребяческие.

восьмыми длительностями. Все! Дело сделано — событие свершилось — выпалил, «диковинку доставил», как ребенок стремился бы

Те же шестнадцатые и плавающую мело дию можно отметить во второй фразе о пре красном саде Лариных, с которым у Ленско го связаны только светлые воспоминания (Рис. 2). Зависания на верхних нотах в этой мелодии говорят о мечтательности, крайней эмоциональности героя. Здесь очевидна экспрессивная функция эмоции.

В квартете (Рис. 3) ответ на вопрос Онегина, кто из сестер Татьяна, о которой юный поэт явно намекал Евгению, Ленский начинает с piano, подчеркивая одной восьмой с точ- кой слово «грустна». Мелодия так же идет вниз, олицетворяя тем самым значимость эмоционального стояния героини, характерного для нее большую часть времени, демонстрирует переход к «высокому слогу» во фразе о том, что Татьяна «молчалива, как Светлана»

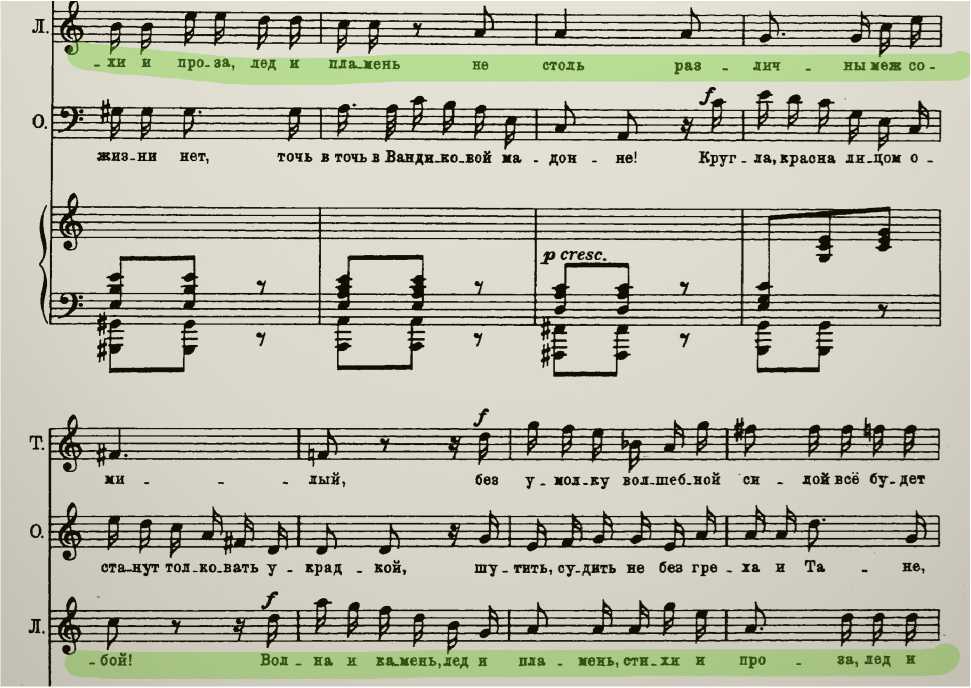

Рис. 4. Страница 58 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 58]

(Рис. 4). Эту фразу, несущую смысловую эмоциональную нагрузку, прерывает сам Онегин, спросив: «Неужто ты влюблен в меньшую?». Ленский опешил, не ожидая такого вопроса, для него он странен: его «а что?» звучит сверху вниз, при этом шестнадцатая на верхней ноте и восьмая внизу — эмоция удивления и настороженности. Здесь прослеживаются коммуникативная и побудительная функции эмоции: с одной стороны, Онегин, увидев реакцию друга, осекается, меняет тон на возвышен-

Fig. 4. Page 58 of the piano score of the opera by Pyotr Tchaikovsky Eugene Onegin [19, p. 58]

ный, привычный и желанный для юных друзей. С другой, Ленский попада-

Рис. 5. Страница 59 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 59]

Fig. 5. Page 59 of the piano score of the opera by Pyotr Tchaikovsky Eugene Onegin [19, p. 59]

ется на эту уловку — следующая же его фраза идет на forte на повышающейся тесситуре — юноша открывает другу свои побуждения и экспрессию, показывая поэтичность, используя много метафор («волна и камень», «стихи и проза», «лед и пламень»), подчеркивая привычное восприятие их как противоположностей, на понижающейся мелодии (Рис. 4 и 5). Далее в спокойных четвертных и восьмых с точкой резюмирует, что для него этот вопрос давно решен — они «не столь различны», тем самым в эмоции мы видим реализацию побудительной функции: юный поэт призывает Онегина прислушаться к его точке зрения. Видя, что Онегин продолжает в том же духе, Ленский, по замыслу композитора, еще больше повышает тесситуру экспрессии до «ля» (Рис. 5), уже на одинаковых шестнадцатых повторяет фразу, тесситурой выделяя текст «как мы взаимной разнотой» (Рис. 6). Здесь побудительная функция усиливается — Ленский не просто декларирует незначительность различий между противоположностями, но и приводит в пример аналогию их приятельских отношений. Онегин и Ленский скорее различны, чем общи, однако это не мешает им быть добрыми друзьями.

Далее П. И. Чайков -ский, используя особенности пушкинского текста, реализует кинематографический стиль повествования и выстраивает следующий «кадр»: двое влюбленных остаются вместе

Рис. 6. Страница 60 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 60]

Fig. 5. Page 60 of the piano score of the opera by Pyotr Tchaikovsky Eugene Onegin [19, p. 60]

наедине (Рис. 7). Ленский Рис. 7. Страница 62 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 62]

говорит слова «как счаст Fig. 7. page 62 of the piano score of the opera by Pyotr Tchaikovsky

лив» ровными четвертями «соль», «фа», «ми». Затем понимает, что недостаточно убедителен, и уже с большим восторгом повторяет «как счастлив», чтобы Ольга прочувствовала его эмоциональное состояние. Полная фраза, включающая эти слова, со сбившимся ритмом и поднятой тесситурой, с зависанием на слове «вижусь» подчеркивает значимость события — встречи с возлюбленной. Здесь на первый план выходят экспрессивная и побудительная функции эмоций. Хотя тут же зритель узнает от Ольги, что виделись-то они вчера. Тогда через паузу, соглашаясь с ней («о, да…»), поэт, подыскивая аргументы (четверть с точкой на «си»), задумывается, и вот реше-

Eugene Onegin [19, p. 62]

ние найдено — не просто день не виделись, а «долгий день». Подчеркивается важность слова «долгий» не только уже привычным неожиданным ходом мелодии наверх, но и poco ritenuto, выражающим значимость, попытку оправдаться и вовлечь Ольгу в свое состояние мечтательности и задумчивости. И далее автор усугубляет ситуацию (Рис. 8) эмоцией настороженности и страха, используя их экспрессивные функции за счет скачка мелодии с драматических «фа» наверх до «до» и опять понижением до «ре» (что для лирического тенора всегда особая задача: чтобы эта низкая нота не потерялась в звучании оркестра, необхо- димо особенно драматизировать ее). Юноша уходит в свои мысли, погружается в уже нарисованную картину вечности, рока, той самой реки Леты, о которой будет петь в своей основной и самой значимой арии «Куда, куда вы удалились…». Ленский уже готов к смерти, предчувствует ее. Он молчит в течение большой по объему фразы Ольги, где та призывает его к смене настроения. Она переводит «слово страшное» в шутку: «вечность — день один», однако герой погружен в свои мрачные мысли. Как романтический поэт Ленский в глубине души скорее даже мечтает умереть трагически в рассвете лет, чтобы о нем помнили,— эта тема будет хорошо развита в уже упомянутой арии. И герой

Рис. 8. Страница 63 клавира оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» [19, с. 63]

Fig. 8. Page 63 of the piano score of the opera by Pyotr Tchaikovsky Eugene Onegin [19, p. 63]

вторит своему состоянию до тщетной попытки Ольги пошутить: «Да, слово страшное». Используя тот же прием (четвертная наверх и возврат мелодии вниз), композитор подчеркивает трагичность слова «страшное». И далее, через большую для любовного дуэта паузу в полтакта, Ленский очнулся и уже в привычной мечтательной манере на плавающей мелодии отвечает: «Но не для моей любви». Композитор сознательно вводит эту сцену, хотя мог оставить только будущее ариозо Ленского. Он, как в крупном плане кинематографа, концентрирует внимание слушателя-зрителя на этих предвестиях скорой смерти поэта, как лучом прожектора, эмоциональными приемами указывает на будущую трагедию Ленского. Явно просматриваются и коммуникативная, и побудительная функции (на этот раз уже композитора и слушателя).

***

Таким образом, анализ незначительного по объему фрагмента партии Ленского в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» позволяет выявить в указанном отрывке целую палитру эмоциональных красок, создающих изобразительную форму как всей оперы, так и отдельного героя. Художественный образ увлеченного и не очень уверенного в себе юноши должен быть раскрыт певцом-исполнителем во всей полноте через ту самую эмоциональную палитру, которая была заложена в основу оперы текстом А.С.Пушкина и музыкой П.И.Чайков-ского. А для этого необходимо научиться передавать эмоцию как феномен вокальносценического искусства в партии вокалиста, возможно создание своеобразной эмоциональной партитуры исполнителя, обеспечивающей полноту раскрытия создаваемого им образа.

В настоящем исследовании на достаточно известном примере было доказано, что исполнение даже относительно короткого оперного произведения вокалистом- актером в процессе творческой коммуникации со зрителем-слушателем актуализирует весь набор функций, которыми обладают эмоции (смысловая, коммуникативная, побудительная, экспрессивная). Сама нотная запись, будучи проанализирована и использована в аспекте своих формальных характеристик при одновременном наложении на нее содержательной основы либретто, предоставляет певцу широкие возможности для наиболее полного раскрытия воплощаемого образа, верного эмоционального воздействия на публику. Это утверждение дает основание для последующей работы над созданием эмоциональных партитур оперных произведений, которые могут составляться с опорой на исследования, посвященные выявлению интонационных характеристик экстралингвисти- ческого (эмоционального) полотна различных оперных партий.

Для выявления типовых экстралинг-вистических партитур оперных сочинений требуются исследования спектральноакустических и интонационных характеристик экстралингвистического (эмоционального) полотна вокальных партий персонажей разных произведений.

В то же время необходимо понимать, что историко-культурный контекст диктует особые подходы к эмоциональной партитуре при воспроизведении одного и того же сочинения в разные эпохи. Например, при реконструкции исполнения оперы П. И. Чайковского в XIX веке были возможны иные парадигмы восприятия эмоций, чем мы слышим их сейчас. Но это уже тема другого исследования.

Alexey A. KOSTIUK

Список литературы Эмоция как коммуникативный посредник между автором, исполнителем-вокалистом и слушателем оперного произведения

- Арановский М. Г. Синтаксическая структура мелодии: исследование. М.: Музыка. 1991.

- Асафьев Б. В. «Евгений Онегин». Лирические сцены П. И. Чайковского // Асафьев Б. В. О музыке Чайковского. Л.: Музыка, 1972. С. 73–161.

- Барашкова Е. В., Дробышева-Разумовская Л. И., Дорфман Л. Я. Эмоции в музыке и музыкально-исполнительской деятельности как субъектный фактор музыкального образования // Музыкальное искусство и образование. 2022. Т. 10. № 2. С. 29–45.

- Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987.

- Джеймс У. Что такое эмоция? / Пер. с англ. О.С. Копиной и В.К. Вилюнаса // Психология эмоций / Под ред. В. К. Вилюнаса. СПб.: Питер, 2008. С. 100-111.

- Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 1. Психическое развитие ребенка. М.: Педагогика, 1986.

- Красинская Л. Оперная мелодика П. И. Чайковского. Л.: Музыка, 1986.

- Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка, 1976.

- Морозов В. П. Язык эмоций и эмоциональный слух. Избранные труды. М.: Ин-т психологии Рос. акад. наук, 2017.

- Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. М.: Музыка, 1988.

- Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972.

- Петрушин В. И. Моделирование эмоций средствами музыки. Вопросы психологии. 1988. № 5. С. 141–145.

- Петрушин В. И. Музыкальная психология: учеб. пособие. М.: Академический проект; Трикста, 2008.

- Платонов К. К. Занимательная психология. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 1997.

- Ражников В. Г. Партитурная транскрипция // Вопросы психологии. 1980. № 1. С. 137–141.

- Cавельев В. В. Восприятие эмоционального компонента музыкального лада // Психологические исследования эмоций. 2012. № 6. С. 107-117.

- Соловьева С. Л., Парфенова Д. Ф., Одерышева Е. Б. Эмоционально-волевая сфера личности (учебно-методическое пособие) СПб.: Изд-во Сев.-Зап. гос. мед. ун-та им. И.И. Мечникова, 2018.

- Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: учеб. пособие. СПб.: Композитор, 2008.

- Чайковский П. И. Евгений Онегин: Лирические сцены в 3-х действиях / Либр. П. Чайковского и К. Шиловского по одноим. роману в стихах А. Пушкина; Перелож. для пения с ф.-п. Москва: Музыка, 1979.