Эмоциональное выгорание в контексте переживания возрастного кризиса педагогами

Автор: Дмитриева Юлия Николаевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 3 (64), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследования по выявлению особенностей протекания возрастного кризиса у людей, занимающихся педагогической деятельностью. Анализ эмоционального выгорания педагогов осуществляется в контексте переживания возрастного кризиса.

Возрастной кризис, эмоциональное выгорание, смысложизненные ориентации, профессиональное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147136786

IDR: 147136786

Текст научной статьи Эмоциональное выгорание в контексте переживания возрастного кризиса педагогами

На протяжении последних нескольких лет увеличилось число обращений к психологам по проблемам неудовлетворенности жизнью, негативно окрашивающей все ее сферы, со стороны педагогов. Их повседневная жизнь сопровождается такими универсальными чувствами, как тревога, беспомощность, печаль, гнев, противоречивостью чувств и переживаний. Такие переживания «тупика» и «трудности бытия» характеризуются в психологии как кризис [3].

По отношению к взрослому человеку возрастные кризисы рассматриваются в психологических исследованиях полного жизненного цикла [1]. Считаем необходимым подчеркнуть, что количество данных исследований незначительно. Нет единых подходов к выделению кризисов взрослости. Наиболее часто случаи трудно протекающих кризисов у взрослых людей рассматриваются просто как индивидуально-биографические осложнения без учета возрастной специфики. Практика же психологической по мощи остро нуждается в исследованиях особенностей возрастных кризисов взрослых людей.

Большинство исследователей считают возрастные кризисы нормативным процессом развития, необходимым элементом социализации, обусловленным логикой личностного развития и необходимостью разрешения основного возрастного противоречия [8]. Л. Ф. Бурлачук и Е. Ю. Коржова относят возрастные кризисы к категории личностных и рассматривают их с позиции единства проявлений кризиса операциональной стороны жизнедеятельности, кризиса мотивационно-целевой стороны жизнедеятельности и кризиса смысловой стороны жизнедеятельности [2]. Главной особенностью прохождения возрастного кризиса взрослого следует признать то, что человек только сам может пережить его, изменяя свою жизнь. Но этим процессом можно в какой-то степени управлять: организовывать, направлять, обеспечивать условия роста и самосовершенство- вания личности, профилактики социаль ной позиции и саморефлексии проблем, но неприемлемых или личностно разрушающих способов переживания кризиса. Человек, оказавшийся в кризисе, обнаруживает, что его упорядоченный, тщательно выстроенный мир стал шатким и неопределенным. Все привычные способы, с помощью которых он справлялся с жизненными трудностями, подвергаются сомнению, и он вынужден искать новые способы решения проблем, вырабатывать новые способы поведения, которые могут оказаться более эффективными. У взрослых принято выделять три основных кризиса: кризис молодости, кризис середины жизни и кризис поздней взрослости [1].

Применительно к личности педагога кризисы в психологии рассматриваются чаще всего в контексте кризисов профессионального развития [5], синдрома эмоционального выгорания [4; 6], профессиональных деструкций педагога [7]. С кризисом личности все эти явления роднят сложность и глубина переживаний, нередко экзистенциального характера. Также нельзя не отметить ряд общих детерминирующих факторов, обусловливающих профессиональное выгорание, деструкции и личностный кризис, и уровневый характер воздействия на личность: от психофизиологического до духовного уровня функционирования личности. Наконец, стратегии и способы преодоления как профессиональных деструкций, пси- и дезадаптивными, приводящими к еще большей деструкции, профессиональному или личностному застою. Явления психического выгорания и профессиональных деструкций педагога связаны с кризисом, однако они не тождественны и по большей части имеют отношение к ненормативному профессиональному кризису, инициируют его. Нас же интересует возрастной кризис, не связанный однозначно только с профессиональной деятельностью, а распространяющийся на все сферы жизнедеятельности педагога.

В своем исследовании мы предприняли попытку выявить особенности протекания возрастного кризиса у людей, занимающихся педагогической деятельностью, без акцента на специфике данной деятельности.

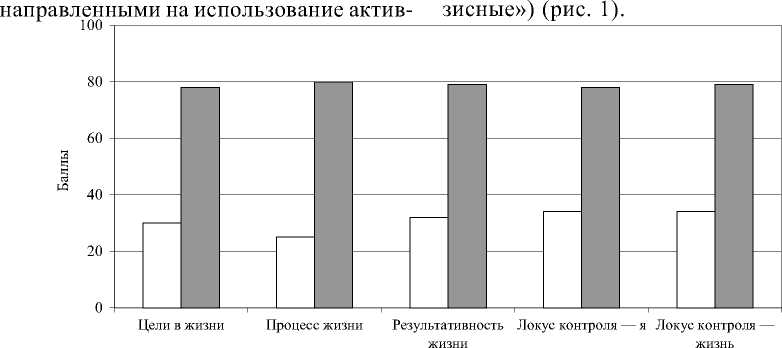

В исследовании приняли участие 130 чел. в возрасте 27—54 года (в силу специфики профессии все испытуемые — женщины). Изначально среди них мы выделили педагогов, которые отличаются негативными эмоциональными переживаниями возрастного кризиса. При этом субъективным показателем кризисных переживаний служили жалобы испытуемых и запросы на психологическую помощь. Далее для объективности оценки их состояния был использован тест смысложизненных ориентаций. По результатам анализа были выявлены педагоги, остро переживающие возрастной кризис («кризисные») и находящиеся в латентной фазе жизненного пути («некри- хического выгорания, так и личностного кризиса могут быть конструктивными,

□ «Кризисные» □ «Некризисные»

Р и с. 1. Средние показатели смысложизненных ориентаций педагогов

По сравнению с коллегами «кризисные» педагоги оказались в ситуации, когда цели, стоящие перед ними до возрастного кризиса, либо уже достигнуты, либо потеряли значимость. Пытаясь преодолеть непонятные чувства, многие из них переоценивают прежние жизненные выборы — супруга, карьеры, жизненных целей, и, как следствие, у них наблюдается стремление к коренной смене образа жизни. Они отмечают неудовлетворенность прожитой частью жизни: нередко переживают из-за того, что, как им кажется, они ничего не достигли, а времени на новые достижения катастрофически мало либо уже не осталось со всем. У «кризисных» педагогов присутствует неверие в свои силы контролировать события, а также убежденность в том, что жизнь человека неподвластна контролю и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.

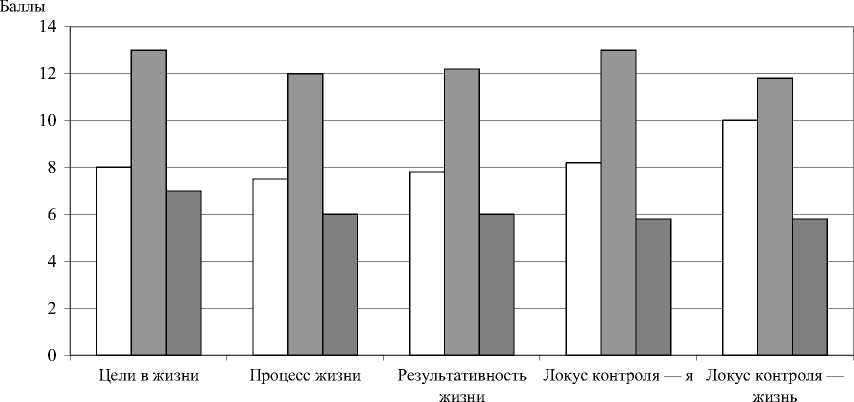

Нас интересовала специфика переживания педагогами каждого из основных кризисов жизненного пути взрослого человека. В связи с этим мы проанализировали смысложизненные ориентации «кризисных» испытуемых разного возраста, выделив три группы педагогов, остро переживающих возрастной кризис, соответственно 30, 40 и 50 лет (рис. 2).

□ 30 лет П40 лет □ 50 лет

Р и с. 2. Показатели смысложизненных ориентаций у педагогов в периоды различных возрастных кризисов

Педагоги, переживающие возрастной кризис 30 лет, набрали низкие баллы по таким позициям, как «цели в жизни», «процесс жизни», «результативность жизни» и «локус контроля — я». Можно с уверенностью сказать, что основная причина переживания данного возрастного кризиса заключается в том, что цели, стоящие перед педагогом до возрастного кризиса, либо уже достигнуты, либо потеряли значимость, присутствует неудовлетворенность своей жизнью в настоящем, а также появляется неверие в свои силы, в способность контролировать события собственной жизни.

У педагогов, переживающих кризис 50 лет, по всем шкалам отмечаются низкие баллы.

На следующем этапе исследования мы изучили выраженность и специфику эмоционального выгорания педагогов, остро переживающих возрастной кризис, используя опросник «Эмоциональное выгорание» В. В. Бойко. При этом было установлено, что по большинству симптомов эмоциональное выгорание педаго- гов в кризисе отличается от проявлений данного синдрома у лиц, находящихся в латентном периоде возрастного разви тия. Проверку различий на значимость мы осуществляли с помощью критерия Манна — Уитни (критерий U (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Выраженность синдрома эмоционального выгорания у педагогов , баллы

|

Симптомы |

«Кризисные» |

«Некризисные» |

U при и кр = 0,05—1 161; Кр 0,01—1051 |

|

Фаза «Тревожное напряжение»: |

69,58 |

40,33 |

646,0 |

|

— переживание психотравмирующих обстоятельств |

65,42 |

43,98 |

854,0 |

|

— неудовлетворенность собой |

55,89 |

52,34 |

1 330,5 |

|

— «загнанность в клетку» |

71,36 |

38,77 |

557,0 |

|

— тревога и депрессия |

62,93 |

46,17 |

978,5 |

|

Фаза «Резистенция»: |

69,12 |

40,74 |

669,0 |

|

— неадекватное избирательное эмоциональное реагирование |

60,52 |

48,28 |

1 099,0 |

|

— эмоционально-нравственная дезориентация |

60,39 |

48,39 |

1 105,5 |

|

— расширение сферы экономии эмоций |

66,86 |

42,72 |

782,0 |

|

— редукция профессиональных обязанностей |

68,16 |

41,58 |

717,0 |

|

Фаза «Истощение»: |

71,58 |

38,58 |

546,0 |

|

— эмоциональный дефицит |

67,50 |

42,16 |

750,0 |

|

— эмоциональная отстраненность |

62,92 |

46,18 |

979,0 |

|

— личностная отстраненность, или деперсонализация |

66,89 |

42,69 |

780,5 |

|

— психосоматические и психовегетативные нарушения |

68,03 |

41,69 |

723,5 |

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что у педагогов в кризисе синдром эмоционального выгорания сложился полностью. На первой фазе развития синдрома «кризисный» педагог осознает психотравмирующие факторы своей деятельности; испытывает чувство безысходности, затора, тупика: обстоятельства, обостряющие кризисное состояние, давят, и устранить их невозможно; неудовлетворенность своей деятельностью и собой порождает переживания ситуативной и личностной тревоги. На второй фазе он ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования на ситуацию, эмоциональный контакт устанавливается не со всеми субъектами, а по принципу «хочу — не хочу» — неадекватным или избирательным образом; экономия эмоций выражается в усталости от контактов на рабочем месте и, как следствие, нежелании общаться с близкими, прияте лями и знакомыми, в попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Третья фаза характеризуется эмоциональным дефицитом; «кризисный» педагог ощущает, что эмоционально уже не может помочь ученикам; отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку — субъекту профессиональной деятельности; происходят отклонения в соматических и психических состояниях.

В исследовании была обнаружена специфика эмоционального выгорания у педагогов, переживающих кризисы разных возрастных этапов (табл. 2).

Наиболее выражен синдром эмоционального выгорания у педагогов, переживающих возрастной кризис 40 лет. У них полностью сформирована фаза «Тревожное напряжение». Отчетливо проявляется такой симптом, как «загнанность в клетку», т. е. состояние интеллектуально-эмоционального тупика, чувство бе- зысходности в ситуациях, когда невозможно устранить психотравмирующие обстоятельства. В фазе «Резистенция» ярко выражен такой симптом выгорания, как «расширение сферы экономии эмоций», что говорит о переносе экономии эмоций с профессиональной деятельности в семью, в общение с близкими и друзьями. Также сложилась фаза «Истощение», что позволяет судить о падении общего энергетического тонуса и ослабле

Т а б л и ц а 2

Сравнительные показатели симптомов эмоционального выгорания у педагогов на этапах переживания возрастных кризисов, баллы

нии нервной системы. В данной фазе доминируют такие симптомы, как «личностная отстраненность» и «психосоматические и психовегетативные нарушения». Проявление симптома «эмоциональный дефицит» свидетельствует о снижении защитных механизмов, неспособности педагогов сопротивляться эмоциональным факторам, в результате чего развиваются различные психосоматические расстройства.

|

Симптомы |

30 лет |

40 лет |

50 лет |

||||||

|

«Кризисные» |

«Не-кризис-ные» |

U эмп при U = к кр =0,05—1 161; 0,01—1 051 |

«Кризисные» |

«Некризисные» |

U эмп при U = к кр =0,05—200; 0,01—168 |

«Кризисные» |

«Не-кризис-ные» |

U эмп при U = к кр =0,05—44; 0,01—33 |

|

|

Фаза «Тревожное |

||

|

напряжение» |

14,81 9,77 |

41,5 |

|

— переживание психотравмирующих обстоятельств |

14,31 10,36 |

48,0 |

|

— неудовлетворенность собой |

13,12 11,77 |

63,5 |

|

— «загнанность в клетку» |

15,08 9,45 |

38,0 |

|

— тревога и депрессия |

14,88 9,68 |

40,5 |

|

Фаза «Резистенция» |

15,50 8,95 |

32,5 |

|

— неадекватное изби рательное эмоциональное реагирование 14,23 10,45 |

49,0 |

|

|

— эмоциональнонравственная дезориентация |

13,27 11,59 |

61,5 |

|

— расширение сферы экономии эмоций |

14,0 10,73 |

52,0 |

|

— редукция профессиональных обязанностей |

15,88 8,50 |

27,5 |

|

Фаза «Истощение» |

16,42 7,86 |

20,5 |

|

— эмоциональный дефицит |

15,62 8,82 |

31,0 |

|

— эмоциональная отстраненность |

15,54 8,91 |

32,0 |

|

— личностная отстраненность или деперсонализация |

15,31 9,18 |

35,0 |

|

— психосоматические и психовегетативные нарушения |

15,46 9,0 |

33,0 |

Выявленные особенности переживания возрастных кризисов педагогами могут быть положены в основу построения профилактической, консультационной и психокоррекционной работы психолога с педагогами.

|

32,83 |

18,55 |

113,5 |

16,85 |

10,43 |

36,5 |

|

29,98 |

20,59 |

170,5 |

17,40 |

10,07 |

31,0 |

|

25,48 |

23,80 |

260,5 |

13,60 |

12,60 |

69,0 |

|

34,88 |

17,09 |

72,5 |

16,45 |

10,70 |

40,5 |

|

28,33 |

21,77 |

203,5 |

13,10 |

12,93 |

74,0 |

|

29,45 |

20,96 |

181,0 |

18,30 |

9,47 |

22,0 |

|

24,35 |

24,61 |

277,0 |

16,40 |

10,73 |

41,0 |

|

26,10 |

23,36 |

248,0 |

14,90 |

11,73 |

56,0 |

|

31,10 |

19,79 |

148,0 |

17,75 |

9,83 |

27,5 |

|

29,43 |

20,98 |

181,5 |

17,85 |

9,77 |

26,5 |

|

32,73 |

18,63 |

115,5 |

16,10 |

10,93 |

44,0 |

|

29,78 |

20,73 |

174,5 |

17,05 |

10,30 |

34,5 |

|

27,75 |

22,18 |

215,0 |

13,55 |

12,63 |

69,5 |

|

30,30 |

20,36 |

164,0 |

15,25 |

11,50 |

52,5 |

|

31,58 |

19,45 |

138,5 |

14,05 |

12,30 |

64,5 |

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |

|||||

-

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология / Г. С. Абрамова. — М. : Изд. центр «Академия», 1999. — 672 с.

-

2. Бурлачук, Л. Ф. Психология жизненных ситуаций : учеб. пособие / Л. Ф. Бурлачук,

Е. Ю. Коржова. — М. : Рос. пед. агентство, 1998. — 263 с.

-

3. Василюк, Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Ф. Е. Василюк. — М. : Изд-во МГУ, 1984. — 184 с.

-

4. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — СПб. : Питер, 2008. — 336 с.

-

5. Эсер, Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., стер. — М. : Изд. центр «Академия», 2007. — 330 с.

-

6. Орел, В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования / В. Е. Орел // Психол. журн. — 2001. — Т. 22, № 1. — С. 90—101.

-

7. Сыманюк, Э. Э. Психологические барьеры профессионального развития личности : практи-ко-ориентир. моногр. / Э. Э. Сыманюк ; под ред. Э. Ф. Зеера. — М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 2005. — 252 с.

-

8. Фрейд, 3. Введение в психоанализ / З. Фрейд. — М. : АСТ, 2008. — 633 с.

Поступила 23.03.11

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ У АСПИРАНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В. В. Соколов ( Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева)

Прогнозирование состояния, поведения и развития каких-либо событий или интересов является одной из функций мышления, в том числе психологического. Объектом последнего выступает человек как субъект и как личность, а содержанием — поведение или психическое состояние человека, именно поэтому прогнозирование называется психологическим.

Учитывая тот факт, что человек — очень сложный объект познания, психологическое прогнозирование по сравнению с предметным представляет собой более сложный процесс [4]. К проблеме психологического прогнозирования обращались в своих трудах такие ученые, как А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов, Л. А. Ре-гуш и др. Так, А. В. Брушлинский указывает, что «когда человек решает мыслительную задачу, он тем самым хотя бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) искомое будущее решение» [1, с. 75]. Б. Ф. Ломов обращает внимание на то, что в поведенческом акте (действии), настоящее связано с прошлым и будущим специфическим образом. В поведенческий акт, совершае мый в настоящем, включается «аккумулированное прошлое», т. е. навыки, знания, умения, сформированные в прошлом [2, с. 124]. Подробная характеристика психологического прогнозирования дана в работе Л. А. Регуш [3]. Однако в этих исследованиях не вполне раскрыты психологические механизмы прогнозирования.

Прогноз поведения человека является неотъемлемой частью мышления. Выполняя любую деятельность, человек осуществляет ситуационное прогнозирование поведения. Прогнозируется как действие в ситуации, так и сама ситуация. «Исходя из философской позиции будущее не может быть исследовано, оно скрыто в прошлом и настоящем, мы видим и примысливаем его в реальных возможностях. При этом видение настоящего в такой же степени зависит от прошлого, как и от прогнозирования будущего» [6, с. 56].

Для решения прогностической задачи важно не отрываться от основополагающих постулатов психологической теории мышления. Прогнозирование — очень важное умственное действие, позволяющее субъекту мысленно предста-