Эмоциональные расстройства у пострадавшего населения с органическими проявлениями после радиационных аварий на Южном Урале

Автор: Буйков Владимир Андреевич, Колмогорова Влада Владимировна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Экологическая психиатрия

Статья в выпуске: 5 (80), 2013 года.

Бесплатный доступ

Эмоциональные расстройства находят частое проявление в отдаленные периоды в клинике пациентов, пострадавших в результате радиационных инцидентов на Южном Урале. Эти эмоциональные патологические нарушения часто обнаруживаются у пациентов с комбинированным внутренним и внешним облучением. По характеру аффективных расстройств часто встречаются пациенты с органическими непсихотическими депрессивными расстройствами и рекуррентные аффективные расстройства на органической основе.

Радиационные катастрофы, депрессии, когнитивные расстройства, дистимия

Короткий адрес: https://sciup.org/14295674

IDR: 14295674 | УДК: 616.89-02+614.88](470.55)

Текст научной статьи Эмоциональные расстройства у пострадавшего населения с органическими проявлениями после радиационных аварий на Южном Урале

Введение . Деятельность производственного объединения «Маяк» в течение ряда лет сопровождалась катастрофическими по своим масштабам радиационными инцидентами и авариями. Только в период с 1949 по 1956 г. в речную систему Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь был осуществлен санкционированный сброс более 2,5 млн Ки жидких радиоактивных отходов. В результате взрыва емкости с высокоактивными отходами в 1957 г. и ветрового разноса радионуклидов в 1967 г. произошло массовое облучение населения Челябинской, Свердловской и Курганской областей [2, 3, 4]. Большинство жителей пострадавших районов не переселяли.

-

* Буйков Владимир Андреевич, д.м.н., профессор, тел.: (351)7755775

В настоящее время на радиационнонеблагополучной территории проживает уже третье-четвертое поколение облученных. Таким образом, сформировалась уникальная, многочисленная когорта лиц, проживающих в условиях хронического радиационного воздействия. Вместе с тем спустя многие десятилетия после радиационных катастроф уровень радиационного фона продолжает оставаться высоким в целом ряде районов на территории зоны Восточно-Уральского радиационного следа и в бассейне р. Теча. Сохраняется потенциальная опасность повторного радиоактивного загрязнения речной системы. Более того, некоторыми исследователями прогнозируется рост концентрации долгоживущих радионуклидов к 2035 г. в связи с ростом фильтрации радионуклидов в р. Теча из каскада водоемов и озера Карачай.

В связи с этим приобретает социальную значимость научный интерес к проблеме стресса [2] и вопросам коморбидной аддиктивной патологии [3, 12] при изучении психологической безопасности в структуре психического здоровья населения, проживающего в условиях техногенноэкологического воздействия [14].

Материалы и методы . По данным клинических, клинико-психологических и инструментальных исследований последних лет, у пострадавших в результате радиационных инцидентов на Южном Урале выявлен широкий спектр депрессивной патологии на фоне органических расстройств. Это положение подтверждается и нашим исследованием. Аффективные расстройства у пострадавших выявлены в 42 % случаев.

Изучено распределение пациентов основной группы в зависимости от полюса аффективных расстройств. В 95,8 % случаев (115 пациентов) выявлены депрессивные расстройства различной нозологической принадлежности, в 4,2 % случаев (5 пациентов) аффективные расстройства носили смешанный характер. Все наблюдаемые аффективные расстройства носили непсихотический характер как у пациентов с комбинированным внешним и внутренним облучением (I подгруппа), так и у пациентов с преимущественно антенатальным облучением (II подгруппа).

Во всех случаях обнаруживалась в различной степени выраженности органическая симптоматика [1, 4, 5, 6]. Группу сравнения составили 80 человек с аффективными расстройствами непсихотического характера, проживающие на радиационно чистых территориях Челябинской области. В отношении распределения по возрастно-половому, национальному, социальному составам и длительности проживания в сельской местности основная группа и группа сравнения однородны и сопоставимы.

Синдромальная структура и степень выраженности выявленных аффективных расстройств у облученных больных подробно рассмотрена далее. Определена структура аффективных расстройств у пострадавших в результате радиационных аварий на Южном Урале в отдаленные периоды.

Большую часть аффективной патологии, выявленной у пострадавших в результате радиационных аварий, составляет органическое непсихотическое депрессивное расстройство (F06.36) [7, 10, 11]. В частности среди пациентов с комбинированным внешним и внутренним облучением данное расстройство выявлено в 71,1 % случаев (49 человек), среди пациентов с антенатальным облучением – в 47 % (24 человека). Далее приведено распределение по рубрикам: F06.37 – 5,80 и 2, 0 %; F31.4 – 0 и 8,0 %; F32 – 1,40 и 5,80 %; F33 – 14,50 и 23,50 %; F34.1 – 7,20 и 13,70 %.

Клинически органическое непсихотическое депрессивное расстройство проявлялось сочетанием ряда симптомов, соотношение которых продемонстрировано в таблице 1. Пациенты предъявляли жалобы на снижение настроения, подавленность, потерю удовольствия и радости жизни [2, 3, 7, 9]. Отмечали снижение активности, утрату прежних увлечений. 20,2 % пациентов с комбинированным облучением и 17,6 % пациентов с преимущественно антенатальным облучением высказывали суицидальные мысли.

Таблица 1

Симптоматология органического непсихотического депрессивного расстройства (F06.36)

|

Симптомы |

Основная группа |

|||

|

Пациенты с комбинированным облучением |

Пациент ы с антенатальным облуч. |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Снижение настроения |

62 |

89,8 |

40 |

78,4 |

|

Утрата интересов и удовольствия |

44 |

63,7 |

17 |

33,3* |

|

Снижение активности |

38 |

55 |

11 |

21,5* |

|

Снижение концентрации внимания |

36 |

52,1 |

4 |

7,8* |

|

Снижение самооценки |

36 |

52,1 |

5 |

9,8* |

|

Идеи виновности, уничижения |

18 |

26 |

10 |

19,6 |

|

Мрачное видение будущего |

41 |

59,4 |

16 |

31,3* |

|

Заторможенность мышления |

17 |

24,6 |

3 |

5,8* |

|

Гипомнезия |

23 |

33,3 |

7 |

13,7* |

|

Сниженный аппетит |

10 |

14.5 |

2 |

3,9* |

|

Суицидальные мысли, представления |

19 |

27,5 |

10 |

19,6 |

|

Головные боли |

32 |

46,3 |

24 |

47 |

|

Головокружения |

28 |

40,5 |

И |

21,5* |

|

Плохая переносимость жары |

17 |

24,6 |

16 |

31,3 |

|

Плохая переносимость духоты |

18 |

26 |

19 |

37,2 |

|

Метеочувствительность |

18 |

26 |

17 |

33,3 |

|

Обморочные состояния |

4 |

5,8 |

2 |

3,9 |

|

Повышенная утомляемость |

59 |

85,5 |

47 |

92,1 |

|

Неосвежающий сон |

45 |

65,2 |

34 |

66,6 |

Примечание. * – Различия между подгруппами основной группы достоверны (р<0,05).

Для облученных пациентов с органическими непсихотическими депрессивными расстройствами характерными были частые, длительные головные боли диффузной локализации. Имели место головокружения, плохая переносимость жары, духоты, поездок в транспорте, отмечалась метеочувствительность. Последняя проявлялась в виде ощущения дурноты, слабости, вялости, суставных и мышечных болей, головных болей, головокружений, колебаний артериального давления в дни, предшествующие ненастью. Большинству из них в той или иной степени была свойственна астеническая симптоматика в виде повышенной утомляемости, истощаемости, вялости, упадка сил и т. д. [4, 5, 6, 7, 8, 11].

Органическое непсихотическое смешанное аффективное расстройство (F06.37) выявлено в небольшом проценте случаев, у 4 пациентов (5,8 %), рожденных до 1950 г. (пациенты с комбинированным внешним и внутренним облучением), и у 1 пациента (2 %), родившегося после 1950 г. (пациент с преимущественно антенатальным облучением). Клинически смешанное аффективное расстройство проявлялось сочетанием аффективных расстройств гипостениче-ского (тоска, тревога, подавленность, страх) и гиперстенического (злоба, гнев) полюсов. Настроение в связи с этим было преимущественно тоскливо-злобным, пациенты были придирчивы, конфликтны, характеризовались склонностью к маломотивированной раздражительности и гневливости. Значимых различий в проявлениях данной патологии между пациентами I и II подгрупп выявлено не было. Обращала на себя внимание большая выраженность когнитивных расстройств у пациентов с комбинированным внешним и внутренним облучением. Рекуррентное аффективное расстройство (F33) зарегистрировано в 14,5 % случаев (10 чел.) у пациентов с комбинированным облучением и в 23,5 % (12 чел.) – у больных с преимущественным антенатальным облучением. Наблюдаемые депрессивные расстройства характеризовались клиническими проявлениями различной степени тяжести с соматическими симптомами или без таковых. При этом данных о случаях приподнятого настроения, гиперактивности, двигательном возбуждении, которые могли бы указывать на маниакальные приступы, не было.

Следует отметить, что психоорганическая симптоматика у этих пациентов во всех случаях не выявлялась отчетливо и постоянно. Манифестировало заболевание в среднем в возрасте 44,1 года. Причем если первые приступы у некоторых пациентов были спровоцированы стрессовыми ситуациями, то в последующем они возникали и без влияния таковых.

Средняя продолжительность депрессивных расстройств составляла 4,5 месяца, продолжительность повторных обострений практически не менялась, т. е. сохранялся относительно затяжной характер течения. Клиническая картина депрессивных проявлений на всем протяжении заболевания отличалась разнообразием проявлений. Ведущее место занимала сомато-вегетативная (72 %), сенесто-ипохондрическая (36,2 %) и тревожно-фобическая (47,4 %) симптоматика.

При этом какой-либо закономерности в развитии тех или иных синдромов в структуре рекуррентных аффективных расстройств на органической «почве» выявлено не было. Каждый новый эпизод депрессии субъективно воспринимался больными как более тяжелый по срав- нению с предыдущими эпизодами.

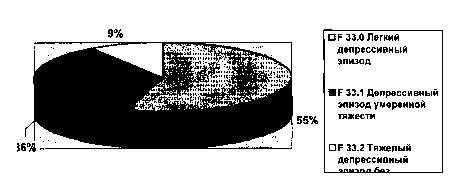

Рис. 1. Степень тяжести рекуррентных аффективных расстройств у пациентов основной группы

Более чем в половине случаев (55 %) выявленное рекуррентное аффективное расстройство имело легкую степень тяжести и проявлялось сниженным настроением, хроническим чувством усталости, затруднением концентрации внимания и принятия решений. Также отмечалась соматическая и соматоформная симптоматика в виде снижения аппетита, расстройств сна с ночными пробуждениями, общей разбитости, различных болей. Данные проявления были недостаточно выражены и не стабильны. В 36 % случаев наблюдались умеренно выраженные депрессивные эпизоды. Текущее состояние характеризовалось подавленным настроением, утратой интересов, идеями неполноценности, нерешительности, выраженным снижением работоспособности и ограничением социальных контактов. У 9 % пациентов с рекуррентным аффективным расстройством наблюдаемый депрессивный эпизод имел тяжелую степень клинических проявлений болезни.

Расстройство проявлялось чувством вины, неполноценности, фиксацией на идеях ипохондрического содержания, склонностью к сомнениям, периодически звучали суицидальные мысли. Отмечались беспокойство, тревога, выраженные астенические расстройства. В небольшом числе случаев, т. е. у 1,4 % у пациентов с комбинированным внутренним и внешним облучением и у 5,8 % пациентов с антенатальным облучением были выявлены депрессивные эпизоды (F32).

У всех пациентов данное расстройство возникло впервые в жизни, в связи с чем дифференцировать тип течения аффективного заболевания не представлялось возможным. Биполярное аффективное расстройство (F33) у пациентов I подгруппы не наблюдалось. Обнаруженные 8 % (4 чел.) – это пациенты с преимущественным антенатальным облучением. Все обследованные больные попали в поле зрения психиатра во время депрессивных расстройств. Особенностью биполярных расстройств среди облученных, явилась нетипичная для эндогенных аффективных расстройств длительность фаз и неконгруэнтность обнаруженных расстройств, а также наличие различной невыраженной органической симптоматики. Средняя продолжительность гипоманиакальных проявлений (классические маниакальные фазы, по данным катамнеза, не были свойственны обследованным пациентам) составила 5,4 дня, средняя продолжительность депрессивных расстройств была 68,2 дня.

Дистимия (F34.1) в сочетании с невыраженной органической симптоматикой диагностировалась в соответствии с критериями МКБ-10 при наличии у облученных пациентов устойчивого, на протяжении не менее двух лет, или постоянно повторяющегося сниженного настроения; с промежуточными периодами нормального настроения, не превышающими нескольких недель и не сопровождающимися периодами гипомании. Сниженное настроение не было достаточно выраженным, чтобы соответствовать критериям рекуррентного депрессивного расстройства легкой или умеренной тяжести (F33.0 или F33.1). Дистимия была выявлена в обеих подгруппах – у 5 человек (7,3 %) с комбинированным внешним и внутренним облучением и у 7 (13,7 %) человек с преимущественно антенатальным облучением. Легкая депрессия сочеталась с симптомами психосоматических заболеваний и невыраженными нарушениями памяти, мышления, внимания, как можно предположить, обусловленными действием радиационных и иных факторов [4, 9, 15, 16]. По данным катам-неза, дебют заболевания у пациентов I подгруппы пришелся на возрастной период от 40 до 50 лет и чаще был спровоцирован какой-либо невыраженной психотравмирующей ситуацией. У пациентов II подгруппы дистимия возникала в более молодом возрасте – от 20 до 30 лет, без видимой причины.

Выводы . Аффективные расстройства чаще обнаруживаются у пациентов с комбинированным внутренним и внешним облучением и у пациентов с антенатальным облучением. Среди пациентов с комбинированным внешним и внутренним облучением органические непсихотические депрессивные расстройства встречаются в 71,1 % случаев, а у пациентов с антенатальным облучением – в 47 %. Клинически смешанные аффективные расстройства на фоне невыраженной органической симптоматики встречались в общей популяции изучаемого населения сравнительно редко и характеризовались сочетанием аффективных расстройств гипостенического (тоска, тревога, подавленность, страх) и гиперстенического (злоба, гнев) полюсов. В клинике рекуррентных аффективных расстройств депрессивные расстройства характеризовались проявлениями различной степени тяжести с соматическими и соматоформными симптомами или без таковых, но с обязательными органическими проявлениями. Признаков, указывающих на маниакальный приступ, не наблюдалось.

Дистимия у обследованных пациентов наблюдалась длительное время и протекала в виде легкой депрессии, утраты интересов и удовольствия, утомляемости, удерживающихся у больных многие годы. Расстройство носило стойкий и стереотипный характер с невыраженными органическими проявлениями.