Эмпирическая верификация теоретико-игровых моделей коррупции на основе материалов уголовных дел

Автор: Волков А.А.

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема верификации теоретико-игровых моделей коррупции на основе анализа реальных уголовных дел. Автор анализирует ограничения существующих подходов к изучению коррупционных взаимодействий и демонстрирует возможность применения теории игр для понимания механизмов коррупции в различных организационных структурах. Исследование основано на анализе 30 уголовных дел, возбужденных по статьям 290 и 291 УК РФ за период 2021–2025 гг., что позволяет выделить три основные категории коррупционных схем: базовые, внутренне сетевые и внешние сетевые модели. Особое внимание уделяется роли посреднического звена как стратегического элемента в архитектуре коррупционных отношений, который выполняет не только функцию передачи средств, но и ко ординации действий между участниками, минимизации рисков и обеспечения конфиденциальности транзакций. Статья подчеркивает необходимость разработки методологических инструментов для эмпирической проверки теоретических моделей коррупции на основе материалов реальных судебных процессов.

Коррупция, теория игр, верификация моделей, уголовные дела, посредническое звено, сетевые структуры

Короткий адрес: https://sciup.org/148331460

IDR: 148331460 | УДК: 303.025 | DOI: 10.18137/RNU.V9276.25.03.P.005

Текст научной статьи Эмпирическая верификация теоретико-игровых моделей коррупции на основе материалов уголовных дел

Исследование коррупции как феномена достаточно ограничено в вопросах сбора данных, что делает сложным оценку эффектов коррупционного взаимодействия экономических агентов. Однако существует множество исследований, которые показывают, что её влияние довольно весомо и влияет на принятие решений. Коррупция оказывает влияние на экономическое развитие [1; 2 ], на микроуровне проявляется в виде снижения эффективности деятельности фирм, а также в падении доверия людей текущим институтам и обществу в целом [2; 3].

Эти исследования, однако, не до конца могут прояснить, что именно влияет на коррупцию и её распространение в государственных и корпоративных структурах. Её тяжело учитывать на макроуровне [2] в связи с трудностью учёта коррупционных взаимодействий, а также особенностью восприятия её обществом. При этом не вызывает сомнений, что уровень экономического роста в стране отрицательно связан с уровнем коррупции, хотя отдельные проявления коррупции могут исправлять некоторые провалы рынка и государственного регулирования.

Теория игр, математическая основа для анализа стратегических взаимодействий между рациональными агентами, стала мощным инструментом для понимания коррупции. Коррупция, определяемая как

злоупотребление доверенной властью для получения личной выгоды, часто проявляется в сложных сетевых структурах. Эти сети демонстрируют поведение, которое может быть эффективно смоделировано с помощью теоретико-игровых подходов, в частности через формирование равновесий Нэша при парном взаимодействии (Bribery game), а также в формате коалиционного подхода при анализе сетевых структур. Применяя теорию игр к коррупции, исследователи стремятся раскрыть глубинные механизмы, лежащие в основе коррупционных взаимодействий, и определить стратегии, направленные на пресечение этих пагубных действий.

Анализ литературы

Строгая проверка теоретико-игровых моделей коррупции на примерах, взятых из реальных уголовных расследований, остается актуальной, но недостаточно изученной областью эмпирических исследований. Теория игр предоставляет всеобъемлющую аналитическую основу для понимания формирования и устойчивости коррупционных взаимодействий в различных содержательных областях (взяточничество на аукционах по закупкам, уклонение от уплаты налогов, незадекларированный ввоз импортных товаров и т. д.) и в рамках различных видов взаимодействия (парное, многоагентное, в том числе с учётом асимметрии инфор-

Эмпирическая верификация теоретико-игровых моделей коррупции на основе материалов уголовных дел мации). Систематическое сопоставление этих теоретических рамок с детальной последовательностью действий и стратегий, зафиксированных в материалах расследований и судебных документах, встречается крайне редко.

В работах последних лет выявляется несколько отдельных направлений исследований. Первая группа исследований фокусируется на разработке и анализе теоретико-игровых моделей, которые проливают свет на механизмы и равновесные результаты, связанные с коррупционным взаимодействием. Несколько работ [4–8] освещают модели коррупции, которые можно применять при разработке дизайна аукционов, борьбы с оппортунистическим поведением в сфере налогообложения международной торговли и так далее. Эти исследования обычно опираются на формальный анализ, сравнительную статику и иллюстративные примеры, а не на прямую эмпирическую проверку с помощью юридических материалов.

Второй кластер исследований включает статьи, которые сочетают теоретико-игровое моделирование с эмпирической калибровкой с использованием агрегированных или квазиэкспериментальных наборов данных. В частности, Шан [9] конструирует и оценивает модель корпоративного мошенничества с использованием нормативных данных на уровне фирм. Кан и соавторы [10] исследуют взяточничество на аукционах по государственным закупкам с результатами работы фирм в Республике Корея и использование финансовых доверенных лиц для уплаты взяток. Хотя эти исследования включают в себя реальные данные, они делают это на уровне фирм, секторов или транзакций, не восстанавливая процесс принятия решений, как это задокументировано в конкретных уголовных расследованиях или судебных разбирательствах.

Некоторые работы, в том числе [11], основывают свой теоретический анализ на полевых исследованиях, выявляя институциональные и структурные особенности, а также неформальные нормы, имеющие отношение к коррупции. Однако эти работы не доходят до отслеживания процесса или структурного согласования узлов модели, таких как решения агентов или калибровки выплат, с пошаговой хронологией реальных уголовных дел.

Несмотря на существенный прогресс в теоретическом моделировании коррупции с использованием инструментов теории игр, а также появление работ по калибровке и тестированию этих моделей на агрегированных или квазиэксперимен-тальных данных, в доступной литературе полностью отсутствуют исследования, которые бы:

-

• строили подробное сопоставление структурных элементов теоретико-игровых моделей (агенты, стадии, стратегии, параметры) с действиями реальных участников, зафиксированными в материалах конкретных уголовных дел (протоколы допросов, судебные решения, хронология следствия);

-

• калибровали ключевые параметры моделей (вероятность проверки, размер и вероятность санкций, дисконт-фактор будущих выигрышей) на основе информации, извлечённой непосредственно из материалов уголовных дел;

-

• осуществляли поэтапное процессное трассирование (process-tracing), сопоставляя ходы игры в модели с фактологически подтверждёнными шагами и стратегиями участников в реальных расследованиях и судебных процессах.

Таким образом, существует значительный методологический разрыв между развитием формальных моделей коррупции и их эмпирической верификацией на глубинных кейсах, в которых возможна стро-

8 Вестник Российского нового университета 8 Серия: Человек и общество. 2025. № 3.

гая структурная проверка предсказаний модели на материале реальных судебноследственных документов. Этот разрыв сдерживает продвижение к более надёжной и практически применимой теории коррупционного поведения.

Этнографические исследования проливают свет на повседневные механизмы, лежащие в основе коррупционных обменов: неформальные практики дарения подарков и передачи взяток в России [12], сети неофициального взаимодействия «тапш» (аналог российского понятия «блат») в Азербайджане [13], а также социальные нормы, способствующие коррупции в Узбекистане [14]. Вместе эти работы предлагают глубоко контекстуализированные и процессуально ориентированные описания того, как реляционные структуры формируют и поддерживают коррупционные практики в конкретных национальных реалиях.

Дополняя качественные исследования, ряд работ применяют анализ социальных сетей к крупномасштабным административным и закупочным данным, выявляя структурные особенности и картографируя группы или кластеры, склонные к коррупционному сговору. Например, Ваш и Кертеш [15] анализируют данные торгов на публичных аукционах в Грузии, строя сети фирм, участвующих в совместных тендерах, и измеряя такие параметры, как сплочённость и эксклюзивность, чтобы выявить потенциальные картельные объединения. В работах [16; 17] авторы развивают этот подход, применяя его к рынкам государственных закупок в Венгрии и Чешской Республике, и исследуют, как взаимодействуют между собой коррупционный риск, топология сети и политическая конъюнктура, формируя устойчивые модели захвата государства. Эти количественные исследования подчёркивают важность сетевых характеристик, таких

как плотность кластеров и посреднические роли, и предлагают масштабируемые инструменты для выявления коррупционных практик.

Анализ уголовных дел

В рамках данного исследования анализу подлежат уголовные дела, возбуждённые по статьям 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации – получение и дача взятки соответственно. Исследовательская выборка формируется на основе материалов из различных регионов России за период с 2021 по 2025 год. Ключевым источником эмпирической информации выступают судебные приговоры, содержащие развернутую фактическую картину коррупционных взаимодействий. Из текстов данных документов предполагается извлечь основные переменные, характеризующие структуру и содержание выявленных правонарушений, а также установить их взаимосвязи для последующего сравнительного анализа.

Кластеризация выделенных случаев будет осуществляться на основе количественного показателя – числа субъектов, вовлечённых в конкретное коррупционное взаимодействие. Следует отметить, что модель «принципал – агент», широко применяемая в исследовании парных коррупционных связей, сохраняет свою аналитическую значимость и в случае сетевых форм взаимодействия. При этом она не противоречит использованию более сложных подходов, учитывающих многосторонние отношения между участниками.

Кроме вышеуказанных переменных, мы также будем смотреть ущерб, который был нанесен, для того чтобы понимать размах коррупции на низовом и среднем уровне. Также важными являются показатели наказания, либо это оправдания, которых минимальное количество, либо это штраф или

Эмпирическая верификация теоретико-игровых моделей коррупции на основе материалов уголовных дел

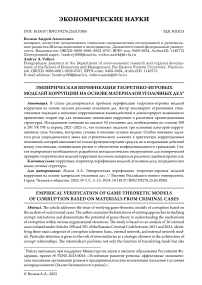

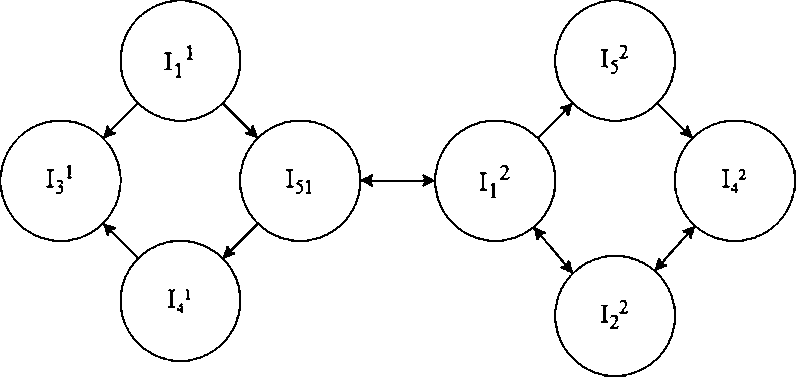

Рисунок 1. Классификация коррупционных взаимодействий и их особенности Источник: рисунок выполнен автором.

срок наказания. Довольно часто последние два вида наказания комбинируются, и приговоров таких достаточно много. Далее мы приведем классификацию коррупционных взаимодействий, опорной точкой которых можно считать количество вовлеченных в коррупционную сеть агентов. Качественно мы опишем механизмы проникновения коррупционных платежей как отдельным сотрудникам, так и в те сети, в которых они состоят.

В результате детального анализа тридцати уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями, нами были идентифицированы фундаментальные классификационные признаки, позволяющие систематизировать коррупционные схемы на три основные категории: базовую модель, внутреннюю сетевую структуру и внешнюю сетевую организацию. Данные категории представляют собой логически выверенные модели поведения участников коррупционных отношений. Стоит особо отметить, что во всех случа- ях, относящихся к сетевым моделям (как внутренним, так и внешним), наблюдается обязательное присутствие посреднического звена. Этот элемент выступает ключевым актором в механизме распределения финансовых потоков, что подтверждает теоретические представления о много-уровневости и сложности современных коррупционных схем [18].

Более того, роль посредника не ограничивается лишь передачей средств; она часто включает в себя функции координации действий между участниками, минимизации рисков выявления коррупционной деятельности и обеспечения конфиденциальности транзакций. Это позволяет рассматривать посредническое звено как стратегический элемент в архитектуре коррупционных отношений, который значительно усложняет процесс их детектирования и расследования.

Модель парного взаимодействия представляет собой простейшую форму коррупционного взаимодействия, где

Вестник Российского нового университета Серия: Человек и общество. 2025. № 3.

взяткодатель напрямую контактирует с взяткополучателем без использования посредников. Этот тип сети характеризуется минимальным количеством участников (обычно двое) и отсутствием сложных коммуникационных каналов. Примером реального воплощения такой модели является дело № 1-288/2023 (Приморский край)1, где подсудимый лично передал сотруднику ГИБДД сумму в размере 200 долларов США за несоставление административных материалов. Однако даже в базовых сетях могут использоваться современные технологии для конспирации. Так, согласно материалам дела, общение между участниками происходило через мессенджер Telegram, что позволило сохранить доказательства преступления при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

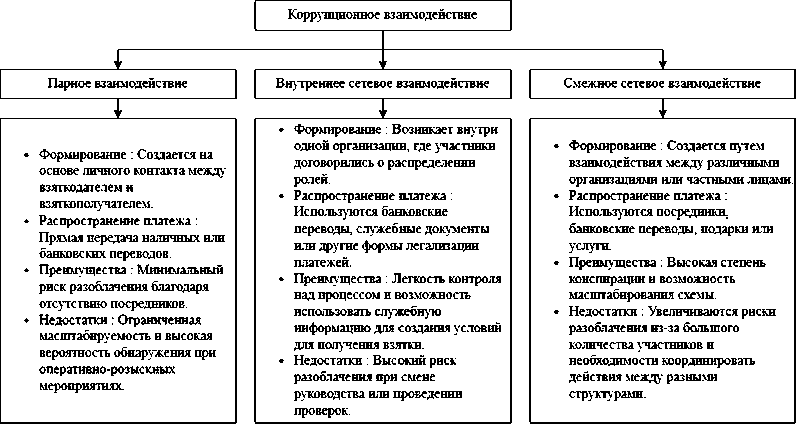

Модель выглядит как совместное и однократное взаимодействие двух игроков I : { I 1 , I 2 }, с набором стратегий S : { S 1 , S 2 , ..., Sn }, в которое обязательно включены стратегии по передаче взятки или честного поведения. Также игроки связаны односторонней связью, которая может быть нагружена некими издержками на передачу коррупционного платежа (см. Рисунок 1).

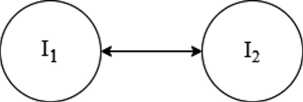

Внутреннее сетевое взаимодействие возникает внутри одной организации, где взяткодатель, взяткополучатель и посредники являются сотрудниками данной структуры. Характерной чертой таких сетей является использование служебной информации или полномочий для создания условий для получения взятки.

Примером внутренней сети является дело № 1-48/2023 (Курская область)2. Преподаватели, работавшие в ОБПОУ «ССХТ», организовали преступную схему по получению взяток от студентов за незаконные действия при сдаче выпускных квалификационных работ (ВКР). В период с декабря 2020 по июнь 2021 года они за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей на каждого студента изготавливали ВКР, обеспечивали беспрепятственный допуск к защите, помогали в успешной защите перед комиссией, в которой сами являлись членами, а также способствовали выдаче дипломов. Действуя по предварительному сговору, они передавали студентам заранее подготовленные программы и тексты выступлений, не проверяя реальных знаний. По делу выделено 15 эпизодов получения взяток, часть денег была передана через банковские переводы. Суд назначил каждому наказание в виде одного года лишения свободы условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 8 месяцев.

Рисунок 2. Модель парного взаимодействия

Эмпирическая верификация теоретико-игровых моделей коррупции на основе материалов уголовных дел

Важно отметить, что внутренние сети часто маскируются под легальные действия. Например, в деле № 1-04/2023 (Челябинская область)1 руководство медицинского учреждения создало фиктивные должности и выплачивало зарплату сотрудникам, не выполняющим реальной работы. Это позволило распределить бюджетные средства между участниками схемы под видом стимулирующих выплат.

Математическая составляющая внутренней сетевой модели подразумевает под собой наличие нескольких игроков-агентов I : {I1, I2, ..., In} и наличие между ними различных связей, через которые возможно передавать коррупционные платежи. Необязательно эти связи могут быть из категории «начальник – подчинённый». Довольно часто это могут быть и горизонтальные связи, но обязательно внутри одной организации. При этом набор стратегий обязательно включает в себя способность включать в коалицию по- средством передачи коррупционного платежа другому агенту. Главная цель тех, кто вовлечён в коррупционную сеть, – повысить устойчивость сети для уменьшения шансов обнаружения. Формирующаяся коалиция тогда довольно устойчива, по мере увеличения числа узлов сети.

Смежное сетевое взаимодействие от личается тем, что взяткодатель и взяткополучатель принадлежат к разным организациям, а посредники играют ключевую роль в координации действий. Такие сети обычно более сложны и масштабируемы, так как позволяют объединять усилия нескольких сторон для достижения цели.

Примером смежной сети является дело № 1-43/2024 (Ярославская область)2. Здесь директор ООО «Александрит» через посредника передавал деньги сотруднице налоговой службы за предоставление конфиденциальной информации из АИС «Налог-3». Общая сумма взяток составила 46 000 рублей. Особенностью данного

Рисунок 3. Пример внутренней сети

12 Вестник Российского нового университета12 Серия: Человек и общество. 2025. № 3.

случая является то, что посредник не имел доступа к служебным данным, но обеспечил связь между взяткодателем и взяткополучателем.

Еще один пример смежной сети – дело № 1-179/2024 (Архангельская область)1. В нем посредник передавал информацию о времени проезда грузовых автомобилей через пост ДПС нескольким компаниям. За это он получал ежемесячные платежи в размере 15–20 тыс. рублей, часть которых перечислялась сотрудникам ГИБДД. Сообщение информации происходило через мессенджеры и телефонные звонки.

Отличие смежной сети состоит в том, что существуют две отдельные сети с определёнными количествами игроков: I : {{I11, I21, ..., In1}, {I12, I22, ..., In2}}, но при этом они соединены через игроков-связных, что создаёт риск обнаружения и менее устойчивую структуру. Передача коррупционного платежа в данной модели осложнена из-за существования связных («посредников»). Формирование коали- ции гораздо сложнее, но оно отражает те ситуации, когда есть несколько организаций, которые могут кооперативно взаимодействовать друг с другом.

Заключение

В исследовании приведена классификация коррупционных схем и представлены три основные категории: базовая модель, внутренняя сетевая структура и смежная сетевая структура. Каждая из этих категорий характеризуется уникальными характеристиками взаимодействия участников. Базовая модель представляет собой простейшее коррупционное взаимодействие между двумя участниками без использования посредников. Внутренняя сетевая структура предполагает участие всех агентов из одной организации, где используется служебная информация или полномочия для создания условий получения взятки. Смежная сетевая структура включает взаимодействие представителей разных организаций, при этом ключевую роль играют посредники.

Рисунок 4. Пример парного взаимодействия игроков

Эмпирическая верификация теоретико-игровых моделей коррупции на основе материалов уголовных дел

Особое внимание уделяется роли посредника в сетевых моделях коррупции. Этот элемент является центральным актором в механизме распределения финансовых потоков. Роль посредника не ограничивается лишь передачей средств, она часто включает функции координации действий между участниками, минимизации рисков выявления коррупционной деятельности и обеспечения конфиденциальности транзакций. Это позволяет рассматривать посредническое звено как стратегический элемент в архитектуре коррупционных отношений, который значительно усложняет процесс их детектирования и расследования.

Работа заполняет методологический разрыв между развитием формальных моделей коррупции и их эмпирической верификацией на основе реальных случаев. Закрытие этого разрыва станет важным шагом вперед в понимании механизмов коррупционных взаимодействий и разработке эффективных стратегий противодействия коррупции. Особую важность приобретает применение процессного трассирования (processtracing) для верификации теоретико-игровых моделей коррупции, что требует дальнейшего развития методологических инструментов и аналитического подхода к материалам реальных уголовных дел.