Эмпирическое исследование психологических особенностей развития самоотношения подростка в зависимости от порядка рождения в семье

Автор: Нальгиева Индира Алиевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психология личности

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается анализ данных эмпирического исследования психологических особенностей развития самоотношения подростка в зависимости от порядка рождения в семье. Представляются уровни самоотношения подростков, а также те особенности его развития, которые связаны с порядком рождения подростка в семье.

Cамоотношение, порядок рождения, подросток, семья, исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/148320630

IDR: 148320630

Текст научной статьи Эмпирическое исследование психологических особенностей развития самоотношения подростка в зависимости от порядка рождения в семье

чение критерия F (2, 63) попадает в зону незначимости. Различия в показателях самоуничижения, обусловленные действием фактора А, являются не более выраженными, чем случайные различия между показателями.

В ходе полученных данных было выявлено, что исследование самоотношения в группе А (первый ребенок в семье) показало высокий уровень по шкале само-последовательности - 60,33%. Это говорит о том, что основным источником активности и результатов, касающихся деятельности как лиц данной группы, так и собственной личности субъекта, является он сам. Испытуемые с высоким баллом по данной шкале отчетливо переживают собственное «Я» как внутренний стержень, интегрирующий его личность и жизнедеятельность, считают, что их судьба находится в их собственных руках, и испытывают чувство обоснованности и последовательности своих внутренних побуждений и целей.

В группе Б (второй ребенок в семье) высокий балл преобладает по шкале самообвинения (60,77%). Это говорит об отсутствии симпатии у подростка, что сопровождается негативными эмоциями в свой адрес. Высокое значение по этой шкале говорит о готовности поставить себе в вину свои промахи и неудачи, а также собственные недостатки.

В группе В (средний ребенок в семье) высокий балл преобладает по шкале самопонимания (43,33%). Следует отметить, что по шкале самопонимания [8] на одном процентном уровне находится результат следующих групп испытуемых в группах А, Б, В, Г (первого, второго ребенка, а также среднего и единственного) -43,33%.

В группе Г (единственный ребенок в семье) высокий балл отмечен по шкале самопринятия -89,67%. Данное значение соответствуют дружескому отношению к себе, согласию с самим собой, одобрению своих планов и желаний, эмоциональному, безусловному принятию себя таким, какой ты есть, пусть даже с некоторыми недостатками.

В группе Д (младший ребенок в семье) высокий балл выявлен по шкале самоинтереса (100%). Это говорит о том, что данной группе испытуемых свойственно знать меру близости к самому себе, в частности интереса к собственным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой на равных.

У среднего ребенка в семье все процентные показатели ниже 50%. А у младшего - выше 50%.

Контент-анализ материалов, представляющих суждения подростков о себе, и их сравнение с рисунками свидетельствуют о том, что чем выше уровень самооценки подростка, тем ярче и тщательнее прорисованы детали, а также более уважительное отношение к своим внешним данным: «симпатичный», «красивая», «очень красивая», «очень нарядная», «очень подвижная» и т.д. Подростки, вошедшие в группы А, Г (первый, единственный ребенок в семье), с завышенным уровнем самооценки для характеристики своих достоинств используют превосходную форму, а в рисунках - множество деталей и ярких красок.

Подростки, которые вошли в группы Б, Д (второй, младший ребенок), имеющие адекватную самооценку, отличаются тщательностью изобразительных деталей. Они также использовали яркие краски и достаточно динамичные позы на рисунках. О себе они говорят с достоинством, уважительно, но без превосходных форм: «я - симпатичная», «я - спортивный», «я - высокий», я - тренированный».

Иное содержание внешних данных у группы подростков В с заниженной самооценкой. Нарисованные ими автопортреты несколько схематичны и демонстрируют низкий уровень осознания своей внешности. Их рисунки чаще представлены в серо-коричневых тонах. О себе они говорят скупо: «не знаю - какой я», «у меня много веснушек», «мама говорит, что плохо расту» и т.д.

Следовательно, перед нами возникла задача по развитию позитивного самоотношения у детей подросткового возраста, в частности подростков группы В (средний ребенок в семье).

Оценивая свою нравственную сферу, мотивы и направленнось, подростки, имеющие завышенный уровень самооценки (группы

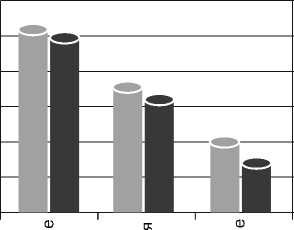

Рис. Различия показателей самоотношения (самоуважения, аутосимпатии, самоуничижения) в экспериментальной группе до и после эксперимента

А, Г), отмечали, что они добрые, дружелюбные, красивые, добросовестные (38%).

Подростки с адекватной самооценкой (группы Б, Д) критиковали себя, несмотря на свои положительные качества, и отмечали недостатки (29%), например, что они «упрямые, не всегда послушные, недоверчивые». Таковых оказалось 12%. Однако, критикуя себя и оценивая эмоциональную сферу, подростки делали это крайне мягко: «не всегда заботлив», «иногда обидчив», «иногда застенчив».

Подростки с низким уровнем самооценки (группа В) с трудом разбираются в эмоциях, они отличаются скупыми похвалами в свой адрес, критичны к себе, смотрят на свои недостатки глазами других и оценивают их как бы со стороны. Например: «Мне все говорят, что я ленив», «Я не очень веселый», «Мне часто бывает обидно». Так ответили 67% подростков из общего числа респондентов с заниженной самооценкой.

Наша задача заключалась в том, чтобы способствовать развитию эмоционально-личностной сферы у самокритичных подростков группы В (средний ребенок в семье) и осознанию мотивов их деятельности.

С целью развития самоотно-шения подростков в зависимости от порядка рождения в семье на основе психологической структуры общения А.А. Леонтьева [5] нами была разработана модель развития позитивного самоотно-шения посредством психологического воздействия. При ее разработке были учтены достижения отечественного и зарубежного опыта организации психологического воздействия (А. А. Бодалев, А.А. Деркач, Е.Л. Доценко, В.Т. За-зыкин, Т.С. Кабаченко, В.А. Кан-Калик, А.В. Кириченко, Г.А. Ковалев, С.В. Кондратьева, В.К. Куликов, А.Ю. Панасюк, Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев, А. У. Хараш, И.Е. Шварц и др.). Разрабатывая программу развития самоот-ношения подростков, имеющих определенный порядок рождения в семье, мы опирались на концепцию И.В. Дубровиной [3], согласно которой психологическая поддержка рассматривается как комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию психологического состояния человека как в конкретной социальной ситуации, так и на всем протяжении жизнедеятельности.

Формирующий эксперимент был направлен на проверку основной гипотезы исследования о том, что использование нами модели психологического воздействия в процессе психологического сопровождения обеспечит системность и последова тельность развития самоотноше-ния подростков.

Эмпирические данные суммарных частот осознания отдельных качеств собственной субъектности в самохарактеристиках подростков свидетельствует о стремлении их позиционировать себя как добрых, любознательных, общительных, проявляющих интерес к себе и людям. Эти качества высоко оцениваются и осознаются подростками всех групп. После проведенного эксперимента отдельные их показатели несколько снизились, но в целом можно констатировать факт их высоких значений в структуре самоотношений подростков всех трех групп.

У подростков группы В, отнесенных к третьей группе, повысился интерес к себе и людям. Об этом свидетельствуют показатели эксперимента. Если до эксперимента они составляли 2,33 и 1,13%, то после эксперимента -4,42 и 2,86% соответственно. Отрадно, что у этих ребят повысился уровень любознательности и расширились познавательные интересы. Одновременно они стали более уверенными, ответственными, но при этом менее напряженными, осторожными, злопамятными.

У подростков групп А и Г, отнесенных к первой группе, отчетливо наблюдалась динамика осознания значимости трудолюбия и самостоятельности. У них появился интерес к людям. Снизились эго центрические показатели: злопамятности (3,28% - до эксперимента и 1,06% - после эксперимента), конфликтности (6,89 и 1,31%), агрессивности (1,30 и 0,23% соответственно).

Анализ результатов контрольного этапа показал, что в процессе эксперимента произошли значительные количественные и качественные изменения, а также существенно возросло число подростков экспериментальной группы, демонстрирующих высокий уровень самоотношения.

Анализ экспериментальных данных по уровням сформиро-ваности самоотношения у подростков подтверждает, что в экспериментальной группе низкий уровень самоотношения наблюдается у меньшего числа подростков, чем в контрольной, по таким характеристикам, как закрытость, самоуверенность, са-моруководство, самоценность, самопринятие, самопривязан-ность. Так, если в контрольной группе высокий уровень самоуважения проявился у 22,2% подростков, то в экспериментальной - у 38,8%. Высокий уровень аутосимпатии демостриро-вали 77,8% подростков экспериментальной группы, а в контрольной - всего 41,7%. Высокий уровень самоуничижения в контрольной группе показали 16,7% подростков, в экспериментальной - 4,5%.

Развитие самоотношения в подростковом возрасте - это длительный и сложный процесс, включающий положительное отношение к себе, своим делам, стремление максимально раскрыть свои возможности. Именно в этом возрасте наблюдается продуктивный период для развития, стабилизации и коррекции самоотношения.

В ходе исследования к числу важнейших психологических условий работы с подростками были добавлены: безоце- ночное позитивное приятие личности подростка; создание ситуации успеха; развитие механизмов когнитивной самооценки; осознание возникающих проблем и ситуаций; уважительное отношение к индивидуальнотипологическим особенностям других; навыки регуляции эмоциональных состояний; формирование самоуважения, умения са-мопрезентации и осознания собственного потенциала, а также психологическое просвещение педагогических работников и родителей подростков. Следует отметить, что для повышения психологической культуры родителей необходима также организация психолого-педагогических семинаров-практикумов, например, таких как «Основные аспекты психолого-педагогической культуры родителей».

На основании эмпирических данных можно утверждать, что показатель самоуважения, отражающий оценку собственного «Я» индивида по отношению к социально-нормативным критериям (целеустремленности, воли, успешности, моральности, социального одобрения и т.д.), связан с порядком рождения подростка в семье.