Эмпирическое исследование роли мысленных образов при переводе художественного текста

Автор: Шипулин Алексей Григорьевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Молодые голоса

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается природа мысленных образов и их роль в процессе создания текста перевода. Приведены результаты эксперимента, позволяющие предположить наличие высокой силы связи между индивидуальной склонностью к использованию предметно-ситуативных образов при когнитивной обработке информации и результатами перевода художественного текста.

Корпореальный подход к познанию, мысленный образ, когнитивные предпочтения, шкалирование, ситуативность

Короткий адрес: https://sciup.org/146282297

IDR: 146282297 | УДК: 81 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.254

Текст научной статьи Эмпирическое исследование роли мысленных образов при переводе художественного текста

Уже более полувека в когнитивной науке продолжаются споры о сущности ментальных репрезентаций, включая мысленные образы, и их роли в познании. С 1990-х годов большое развитие получили двусистемные теории обработки вербальной информации, основывающиеся на корпореальном (телесном) подходе к познанию, согласно которым ментальные репрезентации основываются на телесном опыте человека. Например, осознание человеком времени имеет корпореальную основу [2]. Корпореальный подход получил значительное нейронаучное обоснование; установлено, например, что нейронные субстраты перцептов и мысленных образов, которые мы помним или мысленно воссоздаём, в значительной степени совпадают, это же касается фактически выполняемых и мысленно моделируемых действий [6]. Существует также эмпирическое подтверждение участия сенсомоторных представлений в чисто интеллектуальных задачах, таких как понимание языка. Эти факты могут служить аргументом в пользу предположения Л. Барсалоу о том, что понимание осуществляется в результате перцептивного и моторного моделирования. Ментальные модели появляются как результат активации сенсомоторных участков коры головного мозга при отсутствии перцептивных стимулов и двигательных действий [4].

В теории перевода также не раз отмечалась роль ментальных образов как для процессов понимания исходного сообщения, так и в целях избежания межъязыковой интерференции при создании переводного текста. Большой вклад в теоретическое обоснование этого дидактического подхода внесла интерпретативная теория перевода, предложенная французскими переводоведами Д. Селескович и М. Ледерер. В противовес господствовавшим в то время пропозициональным взглядам на мышление, Д. Селескович (1968) разработала теорию смысла (théorie du sens), которую успешно применяла в преподавании устного перевода [10].

Д. Селескович исходит из того факта, что при вербальной коммуникации говорящие, как правило, не запоминают языковую форму высказанных мыслей, а сохраняют в памяти лишь выраженный смысл. Отсюда, задача переводчика состоит в передаче на другой язык смысла переводимого высказывания. Смысл при этом определяется как невербальная ментальная репрезентация, возникающая в сознании переводчика как результат взаимодействия языкового содержания высказывания с экстралингвистической информацией. Согласно Д. Селескович, извлечение смысла происходит мгновенно и интуитивно, и лишь этот извлеченный смысл передаётся затем в переводе. Обращение к языковому содержанию, к значениям языковых единиц оригинала только затрудняет и искажает понимание, а, следовательно, и перевод.

Изначально многообещающая теория интерпретативного перевода, однако, не получила должного систематического развития и эмпирического подтверждения своих исходных посылок. Несмотря на успешное применение в дидактике перевода, теория грешит идеализированным взглядом на процесс перевода, постулируя чёткое разделение двух языков в сознании переводчика. Существуют, однако, сильные аргументы и экспериментальные данные в пользу того, что при порождении речи на одном из языков в сознании билингвов, даже достаточно компетентных, какими являются переводчики, активируются оба языка [7]. Ряд переводоведов также указывают на то, что переводчики в первую очередь склонны рассматривать формальные соответствия и прибегают к другим методам только при неудовлетворительном результате буквального перевода. Как установила С. Тиркконен-Кондит [11], лингвистические структуры оригинального текста оказывают влияние не только на новичков, но и на профессиональных переводчиков. С большой вероятностью, при переводе смысл не обособляется полностью от языковой формы, и девербализация, таким образом, не является непременным условием для создания текста перевода.

Особенно значимой для исследования интерпретативных процессов представляется теория языка и ситуативного моделирования (Language and Situated Simulation Theory), учитывающая вышеприведенные факты. Согласно данной теории, в процессе когнитивной обработки информации задействованы системы двух видов - языковые и модальные. Языковые системы включают в себя образы языковых форм. Модальные - создают динамические модели, конструирующие в мультимодальной форме содержание высказывания или текста.

При обработке текстовой информации в первую очередь активируются ассоциативные интер- и интралингвистические связи (на основе фонетических, таксономических признаков, частотности и пр.), и лишь затем, если обнаруженная в этой системе информация оказывается несоответствующей выполняемой задаче, происходит ситуативное моделирование при помощи модально-специфических церебральных систем. Ситуативные модели в свою очередь вновь активируют языковые формы, и, таким образом, оба типа когнитивных систем взаимодействуют и циклично сменяют друг друга в процессе интерпретации текста [3].

Теория языка и ситуативного моделирования также имеет много общих моментов с разрабатываемой в отечественной психолингвистике теорией идентификации слова как «встречного моделирования»: «языковые знания направляют встречное моделирование ситуаций и их составляющих, признаков последних и т.д., а те, в свою очередь, подкрепляют или заставляют уточнить вовлекаемые языковые знания» [1: 63].

До сих пор лишь небольшое количество исследований пытались эмпирически исследовать роль сознательного или бессознательного построения мысленных образов в переводе; также количество участников в подобных исследованиях часто не превышает нескольких человек (см., например, [9]). Несомненно, это связано, в том числе, с трудностью исследования и интерпретации результатов, так как ментальные образы недоступны для внешнего наблюдателя и, следовательно, судить о верности теоретических представлений возможно лишь постольку, поскольку они согласуются с косвенными эмпирическими данными, полученными методами интроспекции, опроса, анализа текстов и пр.

Для определения профилей образной и вербальной обработки информации и их возможной связи со стратегиями, используемыми при переводе художественных текстов, мы провели эксперимент с участием студентов 3–5 курсов факультета иностранных языков Брянского госуниверситета.

Мы исходим из предположения, что сам факт того, что формальные межъязыковые соответствия не согласуются с интегративным образом действительности, описываемой в тексте, будет с большей вероятностью отмечен теми переводчиками, которые проявляют сравнительно большие способности и/или склонности к когнитивной обработке информации при помощи мысленных образов. Соответственно, осознание неадекватности наиболее частотного формального соответствия интегративному образу ситуации будет инициировать поиск других, более подходящих вариантов перевода, что должно найти отражение в переводном тексте.

В данной статье мы рассмотрим только часть результатов, полученных на основе анализа данных эксперимента с участием 46 студентов: 15 (33%) студентов 3 курса; 20 (43%) студентов 4 курса; 11 (24%) студентов 5 курса. Для всех русский язык является родным, а английский – первым иностранным.

Для анализа используются следующие данные:

-

1. Анкетирование на основе опросника объектного и пространственного воображения и вербальных способностей М. Кожевниковой и О. Блаженковой (Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire) [5]. Опросник включает в себя три субшкалы из 15 утверждений. Утверждения, относящиеся к разным субшкалам, даны вперемешку. Две субшкалы соотносятся с образным мышлением, и одна – с обработкой вербальной информации. Испытуемым требуется оценить по пятибалльной шкале, насколько каждое утверждение соответствует его способностям и склонностям – от 1 (совершенно не соответствует) до 5 (полностью соответствует). Окончательная оценка по каждой субшкале – это среднее значение ответов по 15 пунктам. Субшкала «Объектное воображение» позволяет оценить способность строить яркие и детализированные мысленные образы не только предметов, но и сцен, ситуаций. Поэтому иначе данную субшкалу можно было бы назвать «предметноситуативным воображением». (Пример утверждения из данной субшкалы: Закрыв глаза, я могу легко представить себе сцену, которую пережил(а) .) Подраздел «Пространственное воображение» оценивает способность к

-

2. Тексты перевода отрывка объемом 2630 знаков из первой главы книги Флоры Томсон “Still Glides the Stream” (от “The Oxfordshire village of Restharrow… is a long, straggling place…” до “… was for years one of the sights of the village”) На данном этапе исследования нами был проанализирован перевод девяти фрагментов текста, имеющих весьма частые формальные соответствия в русском языке, значения которых, однако, с большой вероятностью не могут быть согласованы с целостной моделью действительности, изображаемой переводным текстом. Шесть фрагментов представляют собой отдельные слова или словосочетания ( -covered porch, gable end, redeemed from ugliness, a feature of the district, with light switches in their hands, flock (of ducks) ); в трех случаях с точки зрения логичности и непротиворечивости оценивался перевод сложных предложений.

когнитивной обработке местоположения предметов, их движения и преобразования при помощи более абстрактных и схематичных мысленных образов. Третья субшкала измеряет использование вербальных стратегий.

Анкетирование проходило в очной форме по индивидуальной карточке-опроснику.

Переводные тексты испытуемых сравнивались со сформированным нами «эталонным переводом», в котором 100% приведённых фрагментов переданы логично и непротиворечиво по отношению друг к другу и остальному тексту.

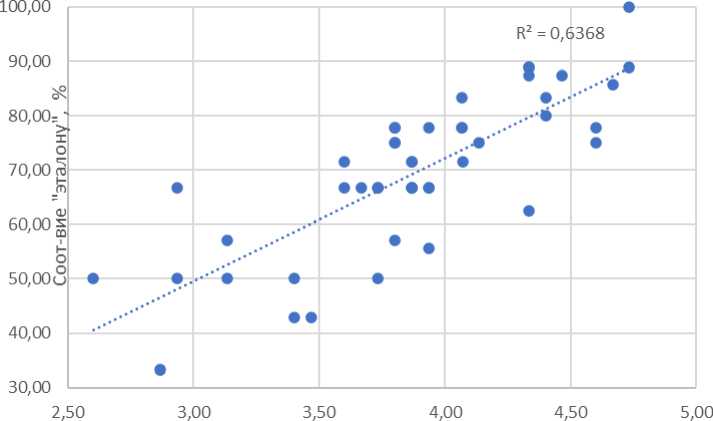

Для проверки взаимосвязи способности/склонности к построению разных видов мысленных образов (предметно-ситуативного и пространственного воображения и относительным числом удовлетворительно переведённых фрагментов из числа отобранных для исследования был использован коэффициент линейной корреляции Пирсона. В результате для предметно-ситуативного воображения был получен коэффициент равный 0,79. Количественное выражение статистической зависимости даётся на основе шкалы Чеддока: полученный результат свидетельствует в пользу наличия высокой силы связи между рассматриваемыми переменными. Ниже приведено корреляционное поле данных с линией тренда (см. Рис.1).

Оценка предметно-ситуативного воображения

Рис. 1. Корреляционное поле данных с линией тренда

Для пространственного воображения наличие существенной связи с выбором переводных соответствий на данном этапе исследования не установлено (коэффициент линейной корреляции – 0,20). Это может быть свидетельством того, что анализируемые части перевода не включали значительного количества элементов, требующих применения соответствующих когнитивных способностей.

Влияние вербальных способностей на результат перевода в данном исследовании также не установлено (коэффициент линейной корреляции – 0,17). Здесь надо отметить, что мы не оценивали полученные варианты с точки зрения их благозвучности, ритмики, повторяемости и подобных вербальных характеристик.

Таким образов, проведенный нами анализ позволяет заключить, что между индивидуальной склонностью к использованию предметно-ситуативных образов при когнитивной обработке информации и результатами перевода художественного текста имеется существенная связь. В дальнейшем предполагается расширить базу исследования за счёт большего количества участников и увеличения числа анализируемых параметров переводных текстов для уточнения полученных результатов и выявления влияния других типов когнитивных предпочтений на результат перевода, а также их возможного взаимовлияния.

Список литературы Эмпирическое исследование роли мысленных образов при переводе художественного текста

- Залевская А.А. Интерфейсная теория значения слова: психолингвистический подход. Лондон: IASHE, 2014. 180 с.

- Чугунова С.А. Время в языке и сознании: сомато-центрический подход // Вестник Брянского государственного университета, 2014. С. 415–419.

- Barsalou L.W. Grounded cognition // Annual Review of Psychology. 2008. Vol. 59. Pp. 617–645.

- Barsalou L.W. Perceptual symbol systems // Behavioral and Brain Sciences. 1999. Vol. 22. Pp. 577–660.

- Blazhenkova O., /Kozhevnikov M. The New Object-Spatial-Verbal Cognitive Style Model: Theory and Measurement // Applied Cognitive Psychology. 2008. № 23. Pp. 638-663.

- Kosslyn S. M. Mental imagery and implicit memory // Handbook of Imagination and Mental Simulation. New York: Psychology Press, 2009. Pp. 35–51.

- Kroll J. F. Language selection in bilingual speech: Evidence for inhibitory processes // Acta Psychologica. 2008. Vol. 128. Pp. 416–430.

- Martín de León C. Mental imagery in translation processes // Hermes – Journal of Language and Communication in Business. 2017. Vol. 56. Pp. 201–220.

- Martín de León C. Mental Representations // The Handbook of Translation and Cognition. Wiley Balckwell, 2017. Pp. 106–126.

- Seleskovitch D. Pédagogie raisonnée de l'interprétation. Paris: Didier érudition, 2002. 388 p.

- Tirkkonen‐Condit S. The monitor model revisited: Evidence from process re-search // Meta. 2005. Vol. 50(2). Pp. 405–414.