Эндогенный фактор и морфогенетическое строение почв в зоне влияния Кучигерских гидротерм (Байкальская рифтовая зона, север Баргузинской котловины)

Автор: Убугунов Василий Леонидович, Хитров Николай Борисович, Убугунова Вера Ивановна, Жамбалова Анна Дашиевна, Рупышев Юрий Алексеевич, Аюшина Туяна Аюшиевна, Парамонова Алеся Евгеньевна, Цыремпилов Энхэ Г, Насатуева Цымпилма Намтоевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 4 (9), 2018 года.

Бесплатный доступ

Почвенному покрову зоны тектонических разломов и разгрузки термальных вод севера Баргузинской котловины характерна высокая динамичность условий почвообразования. Влияние восходящих газо-гидротермальных флюидов проявляется в изменении поверхности (кочковато-мелкобугристый, мелкогребенчатый, валиковый) и проявлении турбированности почв с контрастным сочетанием значений рН и гранулометрического состава, засоления. Во всех почвенных разрезах встречаются морфологические образования, выраженные в виде различных по форме импрегнированных (насыщенных битумом) слоев, прослоек, пятен, вертикальных или горизонтальных полос. Наиболее литифицированные горизонты вязкопластичные, тягучие, мажущиеся, во влажном состоянии черные (Gley1 2.5/N), имеют липкую, высокопластичную консистенцию, близкую к поделочному пластилину, при высыхании очень плотные. Существенная перестройка морфологического облика позволяет выделить не характерные фоновым почвам импрегнированные, турбированные подтипы аллювиальных почв.

Почва, газо-гидротермальные флюиды, байкальская рифтовая зона, импрегнированный морфон

Короткий адрес: https://sciup.org/148318014

IDR: 148318014 | УДК: 631.48 | DOI: 10.18101/2542-0623-2018-4-54-72

Текст научной статьи Эндогенный фактор и морфогенетическое строение почв в зоне влияния Кучигерских гидротерм (Байкальская рифтовая зона, север Баргузинской котловины)

Мощными факторами, определяющими формирование почвенного покрова в зоне активного рифтогенеза, являются вулканизм, неотектоника, землетрясения, геохимическое концентрирование веществ, поступающих с подземными газами и напорными глубинными минерализованными водами [Ковда, 1973; Касимов, 1980; Гольдфарб, 2006; Геннадиев и др., 2007; Hewitt, 1992; Rodman et al, 1996; и др.]. Основные закономерности влияния эндогенных факторов на формирование почв установлены на Камчатке [Солнцева, Гольдфарб, 1994, 1998; Гольдфарб, 1996, 2006; Костюг, Геннадиев, 2014; Казаков, 2015], в Исландии [Геннадиев и др., 2007], Новой Зеландии [Hewitt, 1992], США [Rodman et al., 1996]. В зависимости от интенсивности и длительности этих процессов происходит либо трансформация отдельных свойств почв без существенной перестройки их морфологического облика и строения, либо коренное преобразование механизмов формирования почв, приводящее к образованию новых почвенных тел с уникальным сочетанием морфологических, минералогических, физико-химических и химических особенностей, не свойственных зональному типу [Гольдфарб, 1995; 2005]. Контрастность и динамичность условий почвообразования приводят к диссонансному сочетанию почвенных свойств [Касимов, 1980].

Результатом тектонической активности является также геохимическое своеобразие ландшафтов, которое отмечается и в Байкальской рифтовой зоне [Тайса- ев, 1994]. За счет поступления на поверхность глубинного тепла и химических элементов, содержащихся в водах и газах зон разломов, в этих местах формируются своеобразные локальные экологические ниши с генофондом реликтовых растений и животных [Аненхонов 1997; Тахтеев и др., 2010; Борисов, 2012; Красная книга… 2002], а также специфические микробные сообщества (маты) [Геохимическая… 2011].

До настоящего времени влияние эндогенеза на почвообразование в пределах внутриконтинентальной Байкальской рифтовой зоны практически не рассматривалось. Имеются лишь материалы о связи засоления почв северо-западной части Баргузинской котловины с выклиниванием минерализованных вод зон разломов [Убугунов, 2016; Убугунов и др., 2017, 2018; Жамбалова, 2018].

Целью настоящего сообщения является представление первичных сведений о специфичной морфологии и основных физических и физико-химических свойствах почв, формирующихся в зоне активной разгрузки восходящих растворов глубинных термальных вод фтористого сероводородного гидрокарбонатно-сульфатно-натриевого типа Кучигерского источника.

Объекты и методика исследований

Исследования проводились в северной части Баргузинской котловины (рис. 1), являющейся крупнейшей суходольной впадиной Байкальской рифтовой системы. На геологическое строение депрессии большое влияние оказывают разрывные нарушения земной коры [Лунина и др., 2010]. Эта часть котловины характеризуется максимальным тепловым потоком [Голубев, 2007], густой сетью тектонических разломов, областью проявления грязевого вулканизма [Татаринов и др., 2016], самопроизвольным выходом свободных газов [Исаев, 2006] и разгрузкой термальных источников кульдурского типа [Чернявский, 2006, Плюснин и др., 2013].

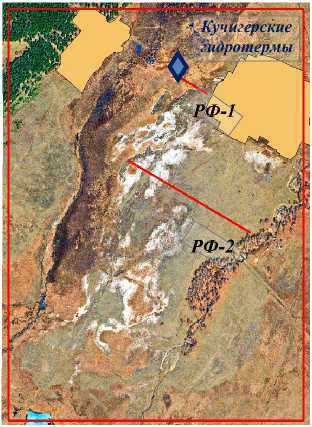

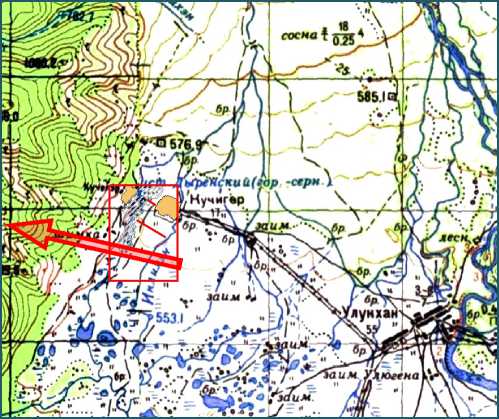

Рис. 1. Область почвенно-геоботанических исследований и географическое положение катен (РФ-1 и РФ-2)

По почвенно-географическому районированию ранее на этой территории на средних уровнях аллювиально-озерно-эоловой равнины выделены дерновые лесные боровые, дерново-глеевые почвы, в поймах рек луговые и лугово-болотные; на низких уровнях — луговые карбонатные, лугово-болотные и перегнойно- и торфянисто-глеевые почвы [Почвы…, 1983]. Фактических данных о морфологии и свойствах почв в имеющихся публикациях не приводится. На северо-западный сегмент имеются только материалы о засоленных почвах [Убугунов, 2017; Жам-балова, 2018].

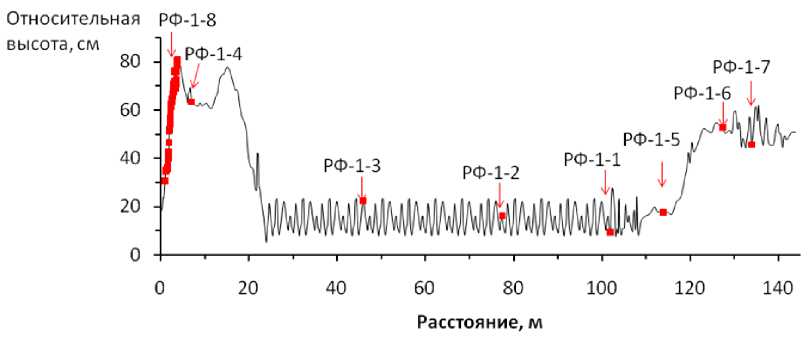

Объектом исследования явились почвы, формирующиеся в зоне разлома с активным выходом термальных вод, которые разгружаются в болото на площади примерно 200×500 м. В ходе почвенного обследования были заложены две почвенно-геоморфологические катены, описано 30 почвенных профилей. Для характеристики общих закономерностей и специфики морфологии почв в настоящем сообщении нами были выбраны три почвенных разреза (РФ-1-4, РФ-1-5 и РФ-1-8), входящих в катену РФ-1, которая начинается от окраины основного болотного массива (в 250 м на юго-восток от области с активными грифонами), протягивается в субширотном направлении через вытянутое островное поднятие и заболоченный луг и захватывает прилегающий к болоту берег аллювиальной равнины. Перепад высот в пределах катены на расстоянии 145 м не превышал 80 см относительно уреза воды в болоте (рис. 2).

Растительный покров гидротермального урочища «Кучигер» неоднороден. На более возвышенных участках вблизи ручья Индихэн располагаются степи и остепненные луга. Понижения, находящиеся у ручья Кучигер, занимают болота и заболоченные солонцеватые луга, ограниченные зарослями ивы крушинолистной. Изучались следующие сообщества: Artemisia anetipholia — Potentilla anserina, Artemisia vulgaris — Potentilla anserina, Phragmites australis — Potentilla anserine (табл. 1).

Траншея РФ-1-8 ( N 54°52'54.9" с. ш.; Е 111°00'08.9" в. д.) охватывает переход от болота к возвышенной части острова вдоль сравнительно крутого короткого склона северного берега острова среди болота. Растительность представлена Artemisia vulgaris — Potentilla anserine , состоит из 13 видов растений с преобладанием разнотравья (табл. 1). Особый интерес представляет доминирование полыни обыкновенной, что указывает на влияние деятельности человека, а лапчатки гусиной — на дигрессионные процессы, связанные с выпасом скота. В экологическом спектре участвуют все группы, что свидетельствует об изменениях водного режима экосистемы при отсутствии засухи (значительное участие мезофитов и отсутствие ксерофитов). В эколого-ценотической структуре присутствуют растения азонального, степного и лесного комплексов при доминировании луговых видов (табл. 2). Среди биоморф ведущие позиции занимают длиннокорневищные и стержнекорневые травы.

Рис. 2. Размещение ключевых площадок и топографический профиль катены РФ-1

Phragmites australis — Potentilla anserina (РФ-1-8а) включает 5 видов, обычных для северных болот (табл. 1). В экологических группах преобладают гигрофиты, что характеризует данную экосистему как стабильную по водному режиму. Биоморфологический спектр представлен длиннокорневищными и короткокорневищными видами.

Таблица 1

Характеристика растительных сообществ гидротермального урочища «Кучигер»

|

Сообщество |

ОПП,% |

co о s 03 о ч S у |

Состав, % |

Доминанты |

|||

|

S ч |

со о ю о ю |

S ^ о о |

м о. о S Q. |

||||

|

Укрополист-нополынно-китайско-вострецовое (РФ-1-4) |

44 |

14 |

5 |

1 |

1 |

6 |

Artemisia anethifolia, Leymus chinenesis |

|

Обыкновен-нополынно-гусинолап-чатковое (РФ-1-8) |

82 |

13 |

2 |

2 |

1 |

8 |

Artemisia vulgaris, Potentilla anserina, |

|

Гусинолап-чатково-южнотростниковое (РФ-1-8а) |

73 |

8 |

1 |

1 |

3 |

Phragmites australis, Potentilla anserina |

|

Таблица 2

Поясно-зональные группы растений гидротермального урочища «Кучигер»

|

Комплекс |

Поясно-зональная группа |

Число видов |

% |

|

Укрополистнополынно-вострецовое сообщество (РФ-1-4) |

|||

|

Азональный |

Луговая |

4 |

30,77 |

|

Сорная |

2 |

15,38 |

|

|

Степной |

Горностепная |

||

|

Лесостепная |

2 |

15,38 |

|

|

Собственно степная |

4 |

30,77 |

|

|

Лесной |

Светлохвойная |

1 |

7,70 |

|

Обыкновеннополынно-гусинолапчатковое сообщество (РФ-1-8) |

|||

|

Азональный |

Водноболотная |

1 |

7,69 |

|

Луговая |

5 |

38,46 |

|

|

Сорная |

1 |

7,69 |

|

|

Степной |

Горностепная |

1 |

7,69 |

|

Собственно степная |

3 |

23,07 |

|

|

Лесной |

Светлохвойная |

2 |

15,38 |

|

Тростниковое сообщество (РФ-1-8а) |

|||

|

Азональный |

Водноболотная |

2 |

40,0 |

|

Луговая |

2 |

40,0 |

|

|

Степной |

Лесостепная |

1 |

20,0 |

Разрез РФ-1-4 (N 54°52'54.8'' с. ш.; E 111°0'8.6'' в. д.) заложен в 5‒7 м от южного конца траншеи РФ-1-8 на относительно выровненном возвышенном участке вытянутого острова среди болота. В Artemisia anetipholia — Potentilla anserine отмечено 14 видов растений, среди которых преобладает разнотравье со значительным участием злаков. Сообщество имеет низкое проективное покрытие (табл. 1). В экологическом составе встречаются все группы по фактору влажности — гигриды, мезиды и ксериды. Это свидетельствует о неустойчивости водного режима в экосистеме, а большая доля ксерофитов — о значительном влиянии сухих периодов. Равное и значительное участие в составе травостоя луговых и собственно степных видов, а также наличие сорных растений может косвенно подтверждать нестабильность экологических условий (табл. 2). В биоморфоло-гическом спектре доминирует группа длиннокорневищных трав, для которых характерны жизненные стратегии с различными способами самоподдержания и адаптации к экстремальным условиям среды.

Разрез РФ-1-5 (N 54°52'53.0'' с. ш.; E 111°00'14.0'' в. д.) расположен на высохшей в момент исследования части южного берега болота, которая после сильных дождей затопляется слоем воды толщиной до 10‒15 см. Эта часть берега покрыта амебообразными по форме пятнами осоки, между которыми расположены причудливой формы медальоны, лишенные высшей растительности и покрытые черной высохшей корочкой водорослей и бактериального мата. Разрез заложен непосредственно на таком оголенном от растительности пятне. Грунтовая вода выклинивалась с боковых стенок на глубине 95 см. Здесь встречаются единичные кустики полыни укрополистной. Вокруг произрастают растения гигрофиты и мезофиты, индуцирующие заболоченные луга со стабильным водным режимом. Эколого-ценотический комплекс представлен преимущественно луговыми растениями со значительным участием водно-болотных видов. Господствующие позиции короткокорневищных и длиннокорневищных синтаксонов обеспечивают стабильное при возможных изменениях уровня грунтовых вод функционирование этих лугов.

При изучении физико-химических свойств почв руководствовались общепринятыми методами исследований [Агрохимические… 1975]. Классификация и диагностика почв проводилась согласно положениям «Классификации и диагностики почв России» (2004) и «Полевого определителя почв России» (2008). Цвет почвенных горизонтов определен с помощью градуировки по шкале Munsell. В процессе выполнения работ по отображению рельефа местности использовался нивелирный ход.

Полевые исследования растительности проводились методом конкретных (локальных) флор [Толмачев, 1974] в пределах урочища Кучигер, представляющие собой пробы флоры окрестностей (географического) пункта [Юрцев, 1968; Шеляг-Сосонко, 1978]. Для определения степени самобытности флор использован показатель автономности Л. И. Малышева (1984). Обработка материалов проводилась согласно общепринятым методикам [Методы... 2001]. Для оценки общего состояния растительного покрова использованы современные сводки о флоре исследуемой территории (Определитель растений Бурятии, 2001).

Результаты

Рассмотрим морфологические особенности почв вдоль катены, начиная с ее северо-западной оконечности, наиболее близко расположенной к активным грифонам гидротермальных источников, далее через островок среди болота южную часть болота и заканчивая берегом аллювиальной равнины.

Траншея РФ-1-8 (рис. 3) начинается от края кочкарного болота с растительным сообществом Phragmites australis — Potentilla anserina (РФ-1-8а), под которым сформировалась торфяно-перегнойно-глеевая почва, имеющая профиль ТE (0‒14 см) — H (14-64 см) — G (64-80+ см). Поверхность почвы представлена чередованием торфяных кочек, имеющих высоту 10‒15 см и горизонтальный размер 30‒40 см, и мочажин между ними. Кочки сложены эутрофным торфом (гор. TE), пронизанным корневищами тростника. В основании кочки лежит сплошной черный мажущийся перегнойный гор. H с заметным запахом сероводорода, состоящий из сильно разложившихся растительных остатков, потерявших анатомическое строение. Его мощность в этом месте составляла 50 см. Глубже залегал сизый глеевый гор. G песчаного гранулометрического состава.

После кочкарной части болота, которая открыта на расстоянии около 1 м, следующие 2 м траншеи РФ-1-8 вскрывает сравнительно крутой склон острова среди болота. В верхней части склон завершается небольшим прерывистым валиком, лишённым растительности. Гребень вала представлен супесчаным пори- стым материалом выдавленного на поверхность глеевого горизонта и имеет продольную трещину.

В профиле траншеи выделяются импрегнированные горизонты (IMP), которые имеют черный цвет, вязкие, плотные при высыхании, пластинчатой структуры, при разрушении которой имеют ровные блестящие грани, корней нет, не вскипают от HCl.

Глеевые горизонты голубовато-зеленого цвета (Gley 2 4/5 BG), уплотненные, мокрые, бесструктурные, песчаные, включают зерна кварца и пирита, есть вертикальные цилиндрические поры, в том числе биогенные. Корней нет, горизонты не вскипают от HCl.

Почвообразующий крупный рыхлый песок имеет либо ржавый цвет с темными прослоями, либо охристую окраску, зернистый, с мелкой дресвой, ожелезнен и не вскипает от HCl.

В изученной траншее диагностируется 2 типа почв по поверхностным гумусовым горизонтам (АН, АU), глеевому (G) и необычному для почв горизонту, насыщенному, вероятнее всего, углеводородами. На данном этапе исследований нами предлагается термин импрегнирование (насыщение, пропитка). В разрезе РФ-1-8 процесс импрегнирования протекает достаточно интенсивно, что позволяет выделить отдельный импрегнированный горизонт — IMP. Типы почв — аллювиальная перегнойно-темногумусовая импрегнированная глеевая и аллювиальная темногумусовая импрегнированная.

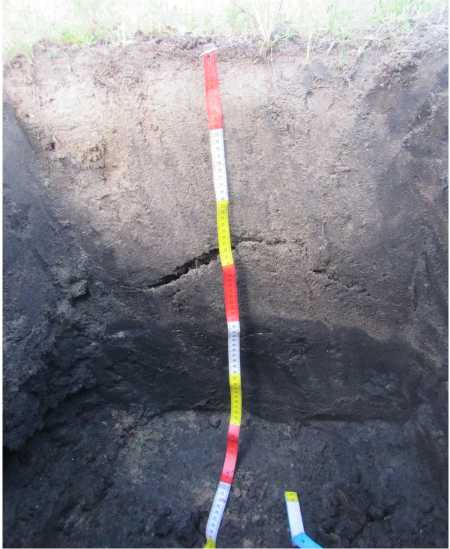

Разрез РФ-1-4 заложен на выровненной повышенной части вытянутого острова с остепненной растительностью среди болота. Уровень грунтовых вод — 160 см. На поверхности почвы обнаружено несколько крупных камней размерами 10×10, 5×10 см. Почвенный профиль лицевой стенки разреза представлен чередованием следующих горизонтов (рис. 4).

|

W 0‒1,5 см |

Слаборазвитый песчаный горизонт. Переход выражен по цвету, задер-нованности, плотности. |

|

АС1,5-6(7) см |

Светлый песок, во влажном состоянии цвет горизонта 10Y 7/1, в сухом — 10Y6(5)/1, сухой, сыпучий, рыхлый, не вскипает от HCl. Переход ясный по цвету, влажности. |

|

АСimp 6(7)‒40(41) см |

Неоднородно окрашен, основной фон светло-оливково-бурый (2,5 Y 6(5)/3) с многочисленными темно-серыми вертикальными битуминизированными «каналами», выраженными по краям передней стенки разреза, увлажненный, среднесуглинистый, с вкраплениями крупнозернистого песка, рыхлый, встречаются редкие корни, не вскипает от HCl. Переход резкий по цвету. |

|

2АСimp 40(41)‒85 см |

Цвет черный (Gley1 2/5/N), горизонт представляет собой чередующие слои грязно-серой супеси, видны отдельные зерна кварца, основная масса представляет собой темную вяжущую массу, отчетливо фиксируются замкнутые камеры с газовыми и защемленными пузырьками, сырой, связный слоистый песок. |

|

Сimp 85–215 см |

Пробы с глубины 125 см имеют запах сероводорода, а с 185 см своеобразный железистый запах. |

Почва: слоисто-импрегнированная, турбированная.

Разрез РФ-1-5 заложен в центре контура с остепненной растительностью, протяженностью около 63 м. На поверхности встречаются высохшие цианобактериальные корочки и пятна песка. Рядом с разрезом на расстоянии 4‒5 м на микроповышении выражены солевые корочки мощностью от 0,3 до 0,6 мм (рис. 5). Цвет солевых корочек 7,5YR 9/1. Вскипает от НCl с поверхности.

АJса 0‒6 см

АСimp 6‒20 (41) см.

АСimp, tur, g 20(41)‒55 см

С 55‒175 см

Неоднородно окрашенный гумусовый горизонт, общая тональность окраски — 10YR 2/2, цвет более тяжелых по гранулометрическому составу битуминизированных пятен — черный. Они содержат много пирита, липкие, вязкие. Структура имеет двухпорядковое сложение. Крупные блоки имеют размер 11-13 см, они разделяются на более мелкие агрегаты размером 3х5 см. 0‒3 см слой скреплен мелкими тонкими корнями травянистой растительности, глубже скрепление агрегатов происходит за счет битумной связки. Гранулометрический состав горизонта легкосуглинистый, структура слоистая по трещинам. Переход выражен по влажности, плотности.

Неоднородно окрашенный, сырой, плотный, супесчаный, с глубины 10(11) см встречаются суглинистые, очень плотные и более влажные прослои липких, сцементированных пятен с небольшим количеством корней. В горизонте встречаются единичные мелкие камни, отчетливо выражены комковатые крупные частицы (1,5‒3 см), корней на этой глубине практически нет. На глубине 17(25) см встречаются полоски влажного крупнозернистого песка, вскипает от НCl.

Неоднородно окрашенный турбированный горизонт, фиксируется рисунок в виде концентрической окружности сизого цвета, мокрый, рыхлый, супесчаный, выражена крупнозернистая суглинистая прослойка с большим количеством пирита и черная битуминизированная прослойка толщиной до 1,0‒1,5 см, прерывающаяся на глубине 47‒48 см. В битумизированных слоях почва плотная.

Глубже проводилось бурение почвы. На глубине 55‒75 см черный песчаный слой, с 75 до 95 см вязкий, мокрый, пластичный горизонт, с глубины 135 см появляется наряду с черными прослоями сизый глей.

Почва — аллювиальная светлогумусовая импрегнированная, турбированная.

Во всех изученных почвенных профилях было выявлено наличие сплошного или прерывисто-фрагментарного темно-серого, почти черного вязко-пластичного горизонта, залегающего на разных глубинах и обычно не характерного заболоченным территориям, а также сильная турбированность профиля и многочисленные разрывные нарушения слоев.

Несмотря на северное положение участка исследований и переувлажненность территории, мерзлоты в почвах и подстилающих грунтах не обнаружили, что, вероятнее всего, является результатом отепляющего влияния термальных источников.

На гребне валиков, окаймляющих болотный массив — первичный коллектор вод поверхностных грифонов и внутригрунтовой разгрузки Кучигерских гидротерм, обнаружен сильнопористый, «вспененный», сильно пылящий материал бе- лесовато-серого цвета (Gley1 6/N в сухом состоянии, 3/10Y во влажном). Агрегаты, выдавленные на поверхность, имели тонкопористую структуру, при разламывании листоватую. По гранулометрическому составу отложения среднесуглинистые, с нейтральной реакцией среды (7,0) и высокой активностью натрия (64,6 моль/л).

Очевидно, что валы и валики были образованы в результате выдавливания на поверхность нижних почвенных горизонтов и подстилающих грунтов, а по месту трещины и прорыва материала происходит активная газация, приводящая к формированию сильнопористых образований, локализованных на верхней части этих линейных поднятий.

Диапировые выбросы темного грязевого материала отмечаются также внутри самого Кучигерского болота. Они тяжелосуглинистые, пористые, обогащены органическим углеродом (11,78 %) и легкорастворимыми солями (1,670 %).

Обсуждение

Зоны разломов, как известно, представляют собой выводной канал тепловых, газовых и водных потоков из глубоких горизонтов литосферы к земной поверхности (Касимов, 1980). Одним из явных свидетельств активности разломной тектоники в Байкальской рифтовой зоне являются многочисленные зоны разгрузки минерализованных источников. Воды Кучигерских терм имеют низкую минерализацию (365–508 мг/дм3), высокое содержание кремниевой кислоты, высокую щелочность (рН 9,3–9,9), термальность (40‒50 °С). В них концентрируются F, Al, Ti, S, Cu, W, Cr, Fe, Li, Ni, Pb, Cd, Sr, Cl, Ba и редкоземельные элементы (Плюснин и др. 2013; Чернявский и др., 2018). Влияние минерализованных терм на изученной территории привело к формированию локальных интразональных почвенных ареалов, в том числе галоморфных пространств в совершенно нетипичных для этого природно-климатических условиях севера.

Кроме водного эндогенеза, оказывающего термальное и геохимическое воздействие, на изученной территории вполне вероятно наличие газового эндогенеза, который геологическими исследованиями был подтвержден в ряде работ по Байкальской рифтовой зоне на дне Байкальской впадины (Макаров, 2009; Granin et. al., 2012). В Баргузинской депрессии также наблюдали интенсивный самопроизвольный выход свободных газов различного типа (азотных, метаново-азотных, метановых) (Исаев, 2006).

В траншее РФ-1-8 на месте невысокого линейного диапирового поднятия в виде гряды высотой 10‒30 см был обнаружен змеевидный в пространственном и профильном направлениях канал дегазации, выброса материала нижних почвенных горизонтов и подстилающих пород (рис. 6). Характерно, что края канала были окаймлены первично импрегнированной почвенной массой. На следующий день после закладки разреза на подсохшей стенке по диапировому каналу был отчетливо заметен также восходящий капиллярный ток влаги.

Рис. 6. Диапировый канал дегазации, выброса на поверхность материала нижних почвенных горизонтов и подстилающих пород и стадии первичной импрегнации почвенной массы битумами в контакных зонах

На севере котловины в 1,5 км южнее грифонов Кучигерских гидротерм нами впервые были обнаружены многочисленные гораздо более крупные и очень «свежие» диапировые постройки, которые, несмотря на внешнюю схожесть с гидролакколитами, могут иметь грязевулканический генезис и подтверждать активный эндогенез на изучаемой территории. Наиболее яркие внешние проявления представлены на рис. 7, 8. Криогенез обнаруженных бугров пучения, характерный чаще всего удаленным северным территориям земного шара, в широтных условиях Баргузинской котловины и разгрузки Кучигерских термальных источников неочевиден. Диапиры свидетельствуют об эндогенном выходе газов и минерального субстрата из глубоких слоев осадочных пород и, возможно, вплоть до кластитов из кристаллического фундамента котловины. Генерация кластитов в Байкальской рифтовой зоне ранее была описана при строительстве БАМ (Сизых и др., 2005). Обследование свежих вулканических построек показало наличие в их массе вспененных сильнопористых пород, схожих по многим свойствам с найденными на гребне валика в разрезе РФ-1-8 фрагментами минерального материала.

Рис. 7. Грязевой вулкан «Варламовский»

Рис. 8. Свежие выбросы грязевого вулкана «Грязный»

Поскольку криогенез как бугров пучения, так и почвенных турбаций сомнителен в связи с поверхностной и внутрипочвенной разгрузкой гидротерм, оказывающих локальный отепляющий эффект, имеет смысл предположить, что давле- ние восходящих газов, следующего с ними минерального материала подстилающих грунтов вызывают пучение поверхности, а также создают высокодинамичные условия эндогенного синлитогенеза и формирования почв со сложным и необычным генезисом. В результате выдавливания подстилающих пород к приповерхностным слоям на поверхности почв возникают контрастные и крайне неоднородные почвенные комплексы.

Природа импрегнированных горизонтов требует более детального изучения, в первую очередь на содержание битумов и минералогического состава, что может подтвердить гипотезу о конденсации газов или аккумуляции нефтебитумов на определенных почвенных барьерах в виде соответствующих слоев. Возможно, что импрегнированный горизонт в силу своих физических свойств может являться упором для восходящих флюидных потоков, в связи с чем в поверхностной зоне возникают кочковатость, бугристость, образование прерывистых валиков, валов и, как следствие, турбированность почвенного профиля, что также могло оказать влияние на пестроту почвенного покрова.

Эндогенное поступление термальных вод, газов, минерального субстрата вызывает существенную перестройку морфологического облика почв. В них не проявляются «классические» признаки аллювиальных и поемных процессов и не выражена типичная для отдела аллювиальных почв система генетических горизонтов. Поверхностные горизонты имеют признаки гумусовых аккумуляций в виде перегнойно-темногумусового горизонта (AH), светлогумусового (AJ) и гумусово-слаборазвитого (W). В то же время следует отметить прерывистость этих слоев «прорывающимися» темноокрашенными вязкими транзитными каналами различной формы. Нижележащие отложения имеют морфологически более выраженные каналы транзита глубинных газо-гидротермальных флюидов и характеризуются различной степенью пропитки. В местах с сильной интенсивностью газовыделений каналы транзита заполнены вязкой, пластичной, тягучей, мажущейся во влажном и очень плотной в сухом состоянии массой. Отличительной особенностью ее является черный или серый цвет нейтральных тонов (Gley1 2.5/N … 5/N по атласу Munsell). В местах со слабой интенсивностью проявления газовыделений каналы транзита представлены полосками, пятнами, пленками пятнистой прокраски черно-серых нейтральных тонов (Gley1 3/N, 5/N).

Эти своеобразные морфоны в настоящий момент еще не отражены в Классификации почв России (2004), Полевом определителе почв России (2008) и международной классификации почв WRB-2015 (IUSS, 2015).

Выводы

-

1. На севере Баргузинской котловины в зоне влияния Кучегирских гидротерм были обнаружены необычные по морфологии почвы, имеющие специфические импрегнированные черные вязко-пластичные горизонты и турбированные профили.

-

2. Импрегнированные горизонты по внешнему виду и свойствам могут являться результатом насыщения почвенных слоев восходящими углеводородными флюидами. Об этом свидетельствуют неровность (кочковатость, бугристость, гребенчатость) поверхности, сильная турбированность почвенных профилей. Выдавливание в приповерхностные слои и на поверхность подстилающих пород

-

3. Обнаруженные вблизи области исследований крупные грязевулканические постройки косвенно подтверждают влияние на почвообразование газо-, во-до- и грязевулканизма, характерного активным разломным зонам.

-

4. Рифтогенез и связанные с ним эндогенные процессы обусловливают появление новых, не описанных в литературе и почвенных классификациях подтипах импрегнированных углеводородами почв, а также высокую неоднородность почвенного покрова территории.

может являться результатом давления эндогенных восходящих газов и минерального материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-04-00454 А от 15.02.2018.

Список литературы Эндогенный фактор и морфогенетическое строение почв в зоне влияния Кучигерских гидротерм (Байкальская рифтовая зона, север Баргузинской котловины)

- Granin N. G., Muyakshin S. I., Makarov M. M., Kucher K. M., Aslamov I. A., Granina L. Z., Mizandrontsev I. B. Estimation of Methane fluxes from bottom sediments of Lake Baikal // Geo-Marine Letters, 2012. V. 32(5). Pp. 427-436.

- Hewitt A. E. New Zealand soil classification /DSIR Land Resources Scientific Report, 1992. No. 19. 133 p.

- Rodman J. E., Karol K. G., Price R. A., Kenneth J. Sytsma Molecules, morphology and Dahlgren's expanded order Capparales. Sistematic Botany. 1996. Vol. 21. P. 289-307.

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.

- Аненхонов О. А. Реликтовые явления во флорах гидротермальных экосистем Прибайкалья // Флора, растительность и растительные ресурсы Забайкалья: материалы междунар. конф. Читинский филиал БНЦ СО РАН. Чита, 1997. С. 28-30.