Эндогенный фактор нефтеобразования в Западной Сибири

Автор: Бочкарев В.С., Брехунцов А.М., Касьянов И.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

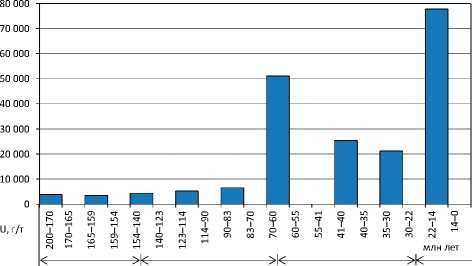

Западную Сибирь интенсивно изучают с использованием новых методов определения абсолютного возраста пород на SHRIMP-II, а также сейсморазведкой методом общей глубинной точки и глубоким бурением. Новые данные по скважинам с глубинами до 5000-8250 м, в том числе на Гыданском полуострове, позволили уточнить модель строения Западной Сибири и рассмотреть причины преимущественно нефтяной специализации центральных районов геосинеклизы. Установлено, что формирование Западно-Сибирской геосинеклизы сопровождалось тектоногидротермальной активизацией с аномально высоким содержанием урана в цирконах - до 77 000 г/т. Максимальная концентрация проявилась 22 млн лет назад (начало неогена). Область повышенного содержания урана имеет диаметр около 1000 км и совпадает с областью преимущественной нефтеносности. Импульсный характер активизаций коррелируется с этажом нефтеносности. Все это свидетельствует о большой роли эндогенного фактора (тепловые потоки) в образовании нефтяных залежей

Западная сибирь, нефть, тектоно-гидротермальная активизация, уран, периодичность

Короткий адрес: https://sciup.org/14128546

IDR: 14128546 | УДК: 553.9 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-101-111

Текст научной статьи Эндогенный фактор нефтеобразования в Западной Сибири

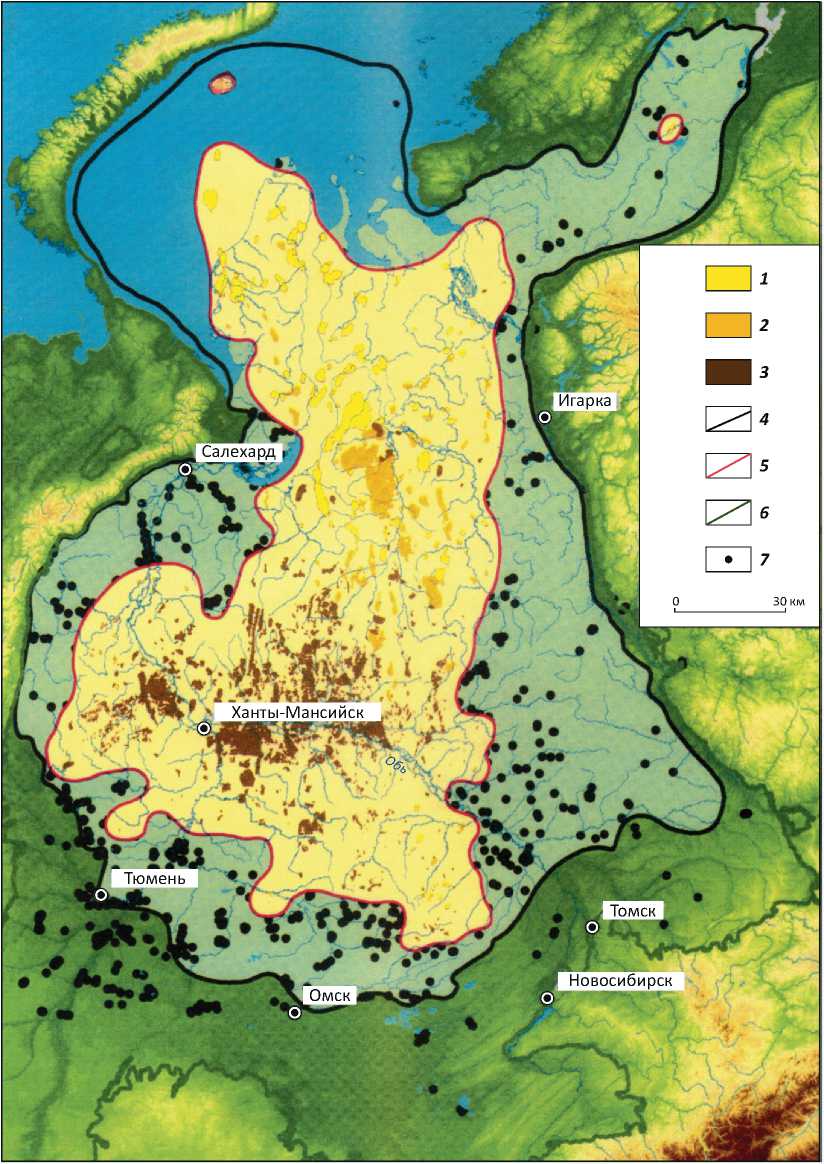

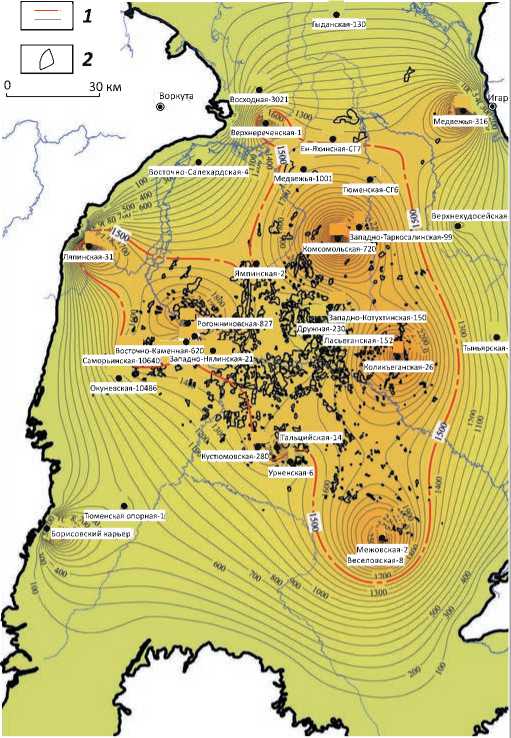

В настоящее время в Западной Сибири открыто более 900 месторождений нефти и газа. Первое нефтяное месторождение — Шаимское было открыто в 1960 г. по комплексу гидрогеологических и структурных признаков [1, 2]. Не вызывает сомнений, что северная половина нефтегазоносной провинции преимущественно газоносная, а южная — существенно нефтеносная (рис. 1). Вопрос о причине такого явления уже рассматривался в работах [3–5].

В XXI в. изучение Западной Сибири характеризуется применением новейших технических средств по определению абсолютного возраста пород U-Pb-си-стемы цирконов на SHRIMP-II, начатое в 2004 г., а

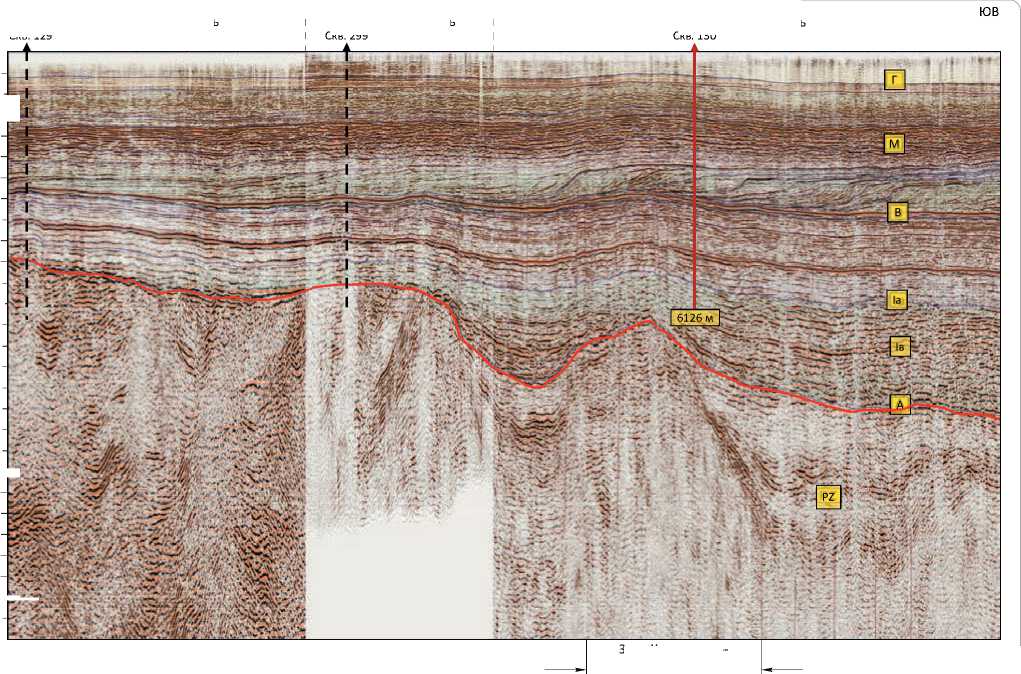

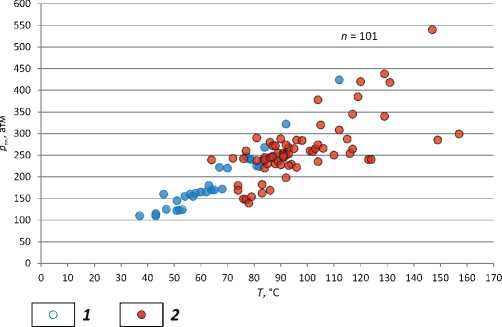

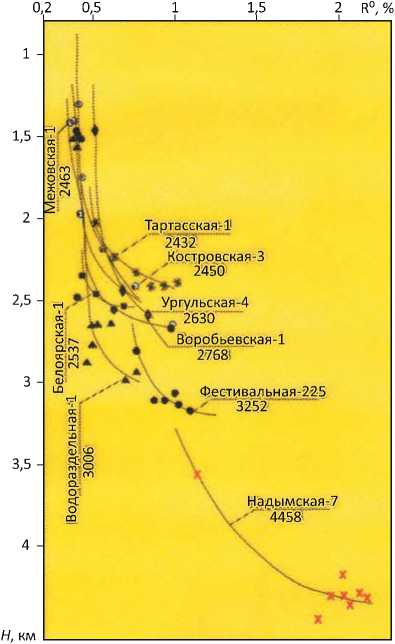

также сейсморазведки методом общей глубинной точки (МОГТ) (рис. 2). Такой подход вселял надежду, что началась новая эра синергии геологии и геофизики. При этом исследовались и наиболее глубокие скважины (табл. 1). Во время интенсивного изучения Западно-Сибирского осадочного бассейна выяснилась еще одна интересная особенность, дающая возможность предполагать высокие пластовые температуры, — приуроченность нефтяных залежей юрского комплекса к более жестким пластовым условиям по сравнению с газовыми (рис. 3) [6]. Позднее были выявлены особые тектоногидротермальные активизации фундамента, происходившие в период от 200 до 14 млн лет (рис. 4).

Рис. 1. Схема установленной нефтегазоносности Западно-Сибирской НГП (НАО «СибНАЦ», 2015)

Fig. 1. Scheme of the confirmed oil and gas occurrence in the West Siberian Petroleum Province (SibNATs, 2015)

Месторождения ( 1 – 3 ): 1 — газовые, 2 — газоконденсатные, 3 — нефтяные; границы ( 4 – 6 ): 4 — ЗападноСибирской НГП, 5 — области установленной нефтегазоносности, 6 — Западно-Сибирского НГБ; 7 — скважины, пробуренные за пределами области установленной нефтегазоносности

Fields ( 1 – 3 ): 1 — gas, 2 — gas condensate, 3 — oil; boundaries ( 4 – 6 ): 4 — West Siberian Petroleum Province, 5 — areas of confirmed oil and gas occurrence, 6 — West Siberian Petroleum Basin; 7 — wells drilled outside the area of confirmed oil and gas occurrence

Рис. 2. Фрагмент сейсмогеологического разреза по профилю ОГТ 108 (Гыданский полуостров)

Fig. 2. Fragment of geoseismic section along the line ОГТ 108 (Gydan Peninsula)

СЗ

Штормовая площадь

Скв. 129

Гыданская площадь Скв 130

Утренняя площадь Скв 299

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

H , м

Зона Колтогорско-Уренгойского грабен-рифта

Рекомендуемые скважины 129, 299 на отложения триаса и палеозоя и 130, вскрывшая отложения триаса (тампейская серия)

Wells 129, 299 recommended for penetration of Triassic and Palaeozoic formations; well 130 that encountered the Triassic formations (Tampeisky group)

Табл. 1. Скважины Западной Сибири глубиной 5000 м и более Tab. 1. West Siberian wells having a depth of 5000 m and more

|

Лист масштаба 1 : 1 000 000 |

Площадь |

Номер скважины |

Глубина кровли доюрского фундамента, м |

Забой, м |

Возраст пород на забое скважин |

Вещественный состав |

||

|

Остановленных в Т–J-чехле |

Сверхглубоких (P 2 –T 11 ) |

Вскрывших доюрский фундамент |

||||||

|

O-45 |

Вездеходная |

4 пар |

3106 |

5005 |

V–Є |

Гранодиориты (на забое) |

||

|

Q-43 |

Восточно Уренгойская |

336 |

5470 (триасовый чехол) |

5501 |

Тампейская серия (Т2–Т3) |

Терригенные породы |

||

|

P-44 |

Восток |

1 |

2765 |

5010 |

Є 1 |

Известковоглинистые породы |

||

|

O-45 |

3 |

3393 |

5002 |

Є 1 |

||||

|

O-45 |

4 |

2262 |

5105 |

Є 1 |

Мергели |

|||

Табл. 1, окончание Tab. 1, end.

|

Лист масштаба 1 : 1 000 000 |

Площадь |

Номер скважины |

Глубина кровли доюрского фундамента, м |

Забой, м |

Возраст пород на забое скважин |

Вещественный состав |

||

|

Остановленных в Т–J-чехле |

Сверхглубоких (P 2 –T 11 ) |

Вскрывших доюрский фундамент |

||||||

|

Q-43 |

Геологическая |

14 |

– |

5041 |

Заводоуков-ская серия (J 1 ) |

Терригенные породы |

||

|

Q-44 |

Геологическая (Береговая) |

35 |

5380 (триасовый чехол) |

5750 |

Тампейская серия (Т2–Т3) |

|||

|

R-43 |

Гыданская |

130 |

5576 (триасовый чехол) |

6126 |

||||

|

Q-43 |

Ево-Яхинская |

356 |

5501 (триасовый чехол) |

5780 |

||||

|

Q-43 |

358 |

– |

5300 |

Заводоуков-ская серия (J 1 ) |

||||

|

Q-43 |

Ен-Яхинская |

СГ-7 |

6922 |

8250 |

Красноселькупская серия (P2–T11) |

Эффузивы основного состава |

||

|

Q-43 |

501 |

– |

5500 |

Заводоуков-ская серия (J 1 ) |

Терригенные породы |

|||

|

Q-43 |

Надымская |

7 |

4463 |

5009 |

PZ 1 |

Сланцы метаморфические |

||

|

Q-43 |

Самбургская |

700 |

– |

5505 |

Заводоуков-ская серия (J 1 ) |

Терригенные породы |

||

|

Q-44 |

Тотаяхинская |

25 |

– |

5050 |

||||

|

Q-44 |

Тюменская (Пуровская) |

СГ-6 |

6422 |

7502 |

Красноселькупская серия (P 2 –T 1 1) |

Эффузивы основного состава |

||

|

Q-43 |

Уренгойская |

266 |

– |

5021 |

Заводоуков-ская серия (J 1 ) |

Терригенные породы |

||

|

Q-43 |

279 |

– |

5303 |

|||||

|

Q-43 |

282 |

– |

5035 |

|||||

|

Q-43 |

410 |

5347 (триасовый чехол) |

5475 |

Тампейская серия (Т2–Т3) |

||||

|

Q-43 |

411 |

5420 (триасовый чехол) |

5521 |

|||||

|

Q-43 |

414 |

5288 |

5500 |

Седэяхская свита (P2 ) |

Эффузивы основного состава |

|||

|

Q-43 |

673 |

5330 (триасовый чехол) |

5515 |

Тампейская серия (Т2–Т3) |

Терригенные породы |

|||

|

Q-43 |

Юбилейная |

200 |

5377 |

5443 |

D 2 |

Известняки |

||

|

Q-43 |

Ямсовейская |

98 |

4432 |

5000 |

S |

|||

|

Q-42 |

Ярудейская |

38 |

4395 |

5010 |

D 3 f; D 1 e |

Радиоляриты, туффиты, известняки, базальты |

||

Рис. 3. Схема зависимости типов УВ в юрских и палеозойских отложениях от пластовых давлений и температур

Fig. 3. HC types in the Jurassic and Palaeozoic formations as a function of formation pressure and temperature

Типы УВ ( 1 , 2 ): 1 — газ и конденсат, 2 — нефть

HC types ( 1 , 2 ): 1 — gas and condensate, 2 — oil

Рис. 4. Распределение максимальных содержаний урана в цирконах по этапам тектоногидротермальной активизации койлогенной стадии развития фундамента ЗападноСибирской геосинеклизы

Fig. 4. Distribution of maximum uranium content in zircon in the phases of tectonic and hydrothermal activation of koilogenic stage in the evolution of the West Siberian geosyneclise basement

Юра Мел Палеоген N–Q

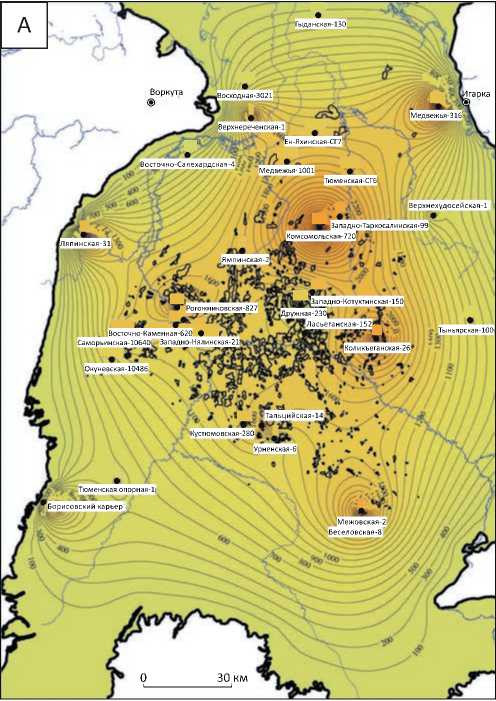

Рис. 5. Схема максимального содержания урана в цирконах и размещения нефтяных месторождений в Западной Сибири

Fig. 5. Scheme of maximum uranium content in zircon and oil field occurrence in Western Siberia

1 — изолинии содержания урана в цирконах, г/т;

2 — нефтяные месторождения.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — contour lines of uranium content in zircon, g/t;

2 — oil fields.

For other Legend items see in Fig. 1

Характерно, что во многих местах тектоногид-ротермальные активизации сопровождались аномально высоким содержанием урана в цирконах, по которому определялся абсолютный возраст пород U-Pb-системы на SHRIMP-II (рис. 5). Цирконы в гидротермах кристаллизуются при температуре около 600–900 °С. Это значит, что гидротермы поднимаются с глубины около 60 км. Вместе с аномальным содержанием урана в гидротермах встречаются рудные элементы [7], которые возможно действуют на сапропелевое вещество как катализаторы, ускоряя формирование нефти. Во всяком случае аномально высокое содержание урана в цирконах явно носит за- кономерный характер [3]. Область высоких концентраций урана имеет диаметр около 1000 км и совпадает с областью преимущественной нефтеносности (см. рис. 5). Более того, на гистограмме распределения урана наблюдается явная цикличность процесса.

Эта цикличность проявлена только в количественных изменениях урана от эпизода к эпизоду с перерывами от 6 до 40 млн лет. Если же рассматривать характер тектоногидротермальной активизации по числу скважин, в которых зафиксирована активизация, то картина приобретает другой вид. В этом случае в 29 скважинах выявлена тектоногид-ротермальная активизация в юрский период, в 11 — в

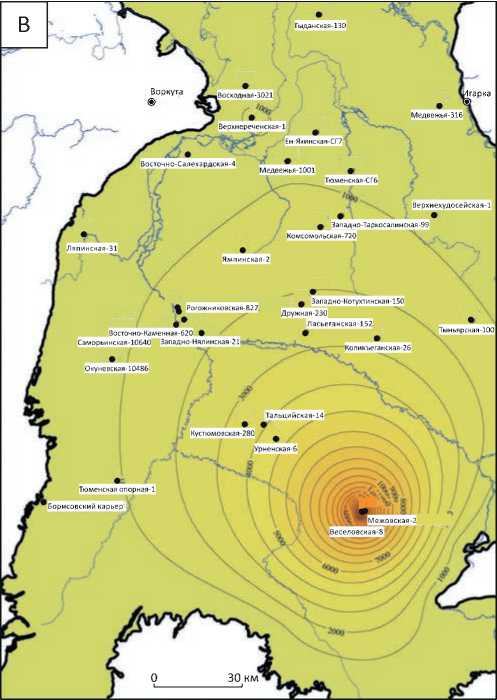

Рис. 6. Содержание урана в цирконах пород Западно-Сибирской геосинеклизы

Fig. 6. Uranium-based characteristics of zircon in the rocks from the West Siberian geosyneclise

Циклы тектоногидротермальной койлогенной активизации: A — J1–K2 (200–66 млн лет), B — q–N (41–14 млн лет).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 5

Cycles of tectonic and hydrothermal koilogenic activation: A — J1–K2 (200–66 Ma), B —q–N (41–14 Ma).

For other Legend items see in Fig. 1, 5

меловой и в 4 — палеоген-неогеновый, что отражает последовательное затухание процесса. Более того, этот процесс со временем смещается с севера на юг (рис. 6), исключение составляет Щучьинский нефтегазоносный район (НГР) на п-ове Ямал (скв. Верхне-реченская-1).

Таким образом, наблюдаются два противоположных процесса. С одной стороны, активизация затухает, с другой — в самом конце процесса концентрация урана резко повышается до 77 000 г/т. Вероятно, источник активизации приблизился к поверхности фундамента.

Юрский этап тектоногидротермальной активизации неоднороден. Здесь активизация в наибольшем числе скважин (14 из 29) установлена в ранней юре, т. е. приходится на начало регионального прогибания.

Однако северная часть Западно-Сибирской геосинеклизы начала прогибаться еще в триасовый пе- риод (см. рис. 2) при заложении Ямало-Тазовской мегасинеклизы. Здесь в сверхглубоких скважинах Тю-менская-СГ-6 и Ен-Яхинская-СГ-7 в триасовом чехле выявлены изотопы гелия, отношение которых (около 7 ∙ 10-7) отвечает мантийному уровню, что может свидетельствовать о наличии мантийного диапира, который разогрел фундамент до степени, приведшей к региональному прогибанию доюрского фундамента.

Следующий пик активизации зафиксирован в 9 скважинах и приходится на позднюю юру, из них в 5 она унаследована от раннего этапа. Добавим, что на Урале выявлено 2–3 скважины, в которых установлена активизация, происходившая около 150 млн лет назад. Отсутствие месторождений нефти вдоль Зауралья в триас-юрских отложениях, возможно, связано с неудачным заложением глубоких скважин в Ляпинском мегапрогибе на Сарманской и Южно-Сарман-ской площадях. Они бурились под геосолитонную гипотезу Р.М. Бембеля и были оптимизированы для

Рис. 8.

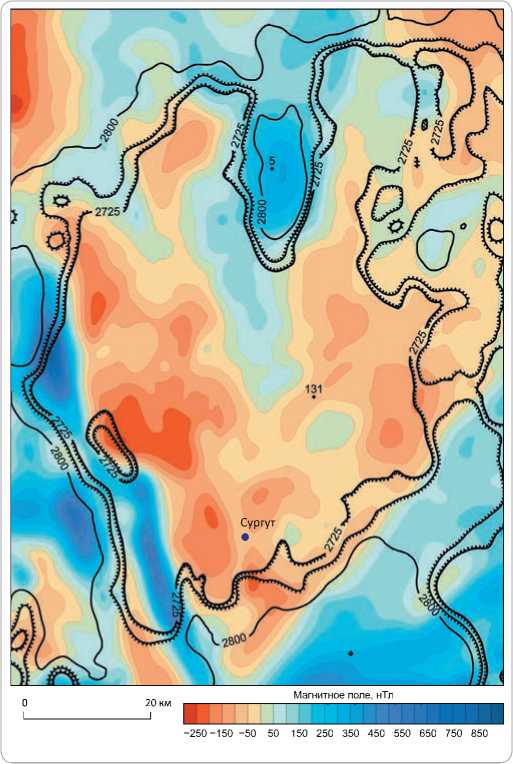

Рис. 7. Структурная карта Сургутского свода по отражающему горизонту Б с аномалиями магнитного поля

Fig. 7. Depth map of the Surgut Arch over Б Reflector and magnetic field anomalies

вскрытия купола по меловым отложениям, который на 1–1,5 км не совпадал со сводом поднятия по кровле триасовых отложений.

Меловой этап активизации унаследованного типа зафиксирован вспышкой в 7 скважинах, из которых новыми являлись лишь две — Восточно-Ка-менная-620 и Тальцийская-14. Завершающий этап активизации (22–14,2 млн лет) максимально проявлен в 4 скважинах (Веселовская, Верхнереченская, Восточно-Кеушкинская и Кустюмовская площади). Выявленные сейсморазведкой геосолитоны (Бем-бель Р.М., 2004; Мегеря В.М. и др., 2007) не совпадают с очагами указанных активизаций, как и некоторые другие деформации [8].

Процессы тектоногидротермальной активизации, сопровождаемые привносом редкоземельных элементов и железа [7], отражают глубинные преобразования в земной коре настолько интенсивно, что потенциальные поля совершенно не согласуются с вещественным составом фундамента, но коррелируются со структурой чехла по отражающему горизон-

Влияние фундамента на отражательную способность витринита в отложениях осадочного чехла ЗападноСибирской плиты (составил П.А. Трушков, 1972) Influence of the basement on the vitrinite reflectance in sedimentary cover series, Western Siberia (after P.A. Trushkov, 1972)

Fig. 8.

1 — скважины: числитель — название, знаменатель — глубина залегания фундамента, м

Надымская-?

1 — wells: numerator — name, denominator — depth of the basement occurrence, m ту Б (кровля баженовской свиты) (рис. 7). Такие соотношения прослеживаются через все центральные области Западно-Сибирской геосинеклизы, включая Уренгойский НГР. Этот факт не всегда учитывается при изучении фундамента [9]. Скв. 131 прошла по базальтам 1000 м, а в керне скв. 5 кроме базальтов были обнаружены риолиты с прослоями осадочных пород, содержащих споры и пыльцу позднетриасового возраста.

Авторы статьи подчеркивают, что первым, кто обратил внимание на повышенный катагенез низов чехла (рис. 8), был П.А. Трушков. Вероятно, тектоно-гидротермальные активизации в Западной Сибири отражают лишь одну сторону глубинных явлений в земной коре. Во всяком случае, следует обратить внимание на то, что главный этап роста структур большинства локальных поднятий в Среднем Приобье, контролирующих месторождения нефти (табл. 2), относится к юрскому отрезку времени. Эти материа-

Табл. 2. Развитие локальных структур на территории Среднего Приобья

Tab. 2. Evolution of local structures within the territory of the Middle Ob

|

% ‘uMiiqdMio AiDOHiuodag |

ГО |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

00 |

04 |

00 |

04 |

00 |

04 |

04 |

00 |

СП |

00 |

СП |

00 |

||||||

|

s * |

1 |

1 |

Ф о R z CD CR |

1 |

У о CD 12 |

о ' S | | | § 1 I S ™ и X н ^ |

ф 1 о ° ш “ CD ^ 8 £ 2 |

ф 6 Y ф m CD Ф Ф т О EZ |

ф о CD о |

ф о |

ф о CD Ф О с; |

1 |

ф о ф о |

6 ° 5 О- о о. Ф CD О $ ? § U о S |

ф и со |

Ф О CD О ь- EZ |

8 I s |

1 |

ф о о Z о |

ф о X |

ф о 5 |

ф о R Ф ^ О |

га га ф И S 8 5 2 |

|

|

Ф R Z R Д s о Q. £ о Q. О ^ |

5^ |

о о |

О О |

o' |

o' |

о о о |

о |

00 о о |

О О О |

00 о |

00 о |

о' |

оо о |

о о о |

о о о |

О о о |

О о |

uo О |

О О О |

о о |

о' |

О' |

о' |

О о |

|

>* |

o' |

о' |

o' |

o' |

о о о |

о |

Dp О |

о о о |

О' |

D^ о |

о о^ |

m о |

о о о |

о о о |

о о о |

О' |

о о |

о о о |

о о |

о |

о о |

|||

|

>m |

o' |

00 О |

o' |

00 o' |

о о о |

00 |

о |

in о о |

о' |

in in о |

ОО |

О' |

о" |

о о |

го о |

го о" |

in о о |

го о |

tn о |

ио о о |

m о |

о" |

||

|

>N |

о о |

о' |

UP o' |

o' |

о" |

о |

UP о |

оо о |

rQ о |

о о |

о' |

m О |

о о |

00 |

04 о |

о о |

о о |

о |

Dp о |

о о |

о о |

о' |

о о о |

|

|

о 00 o' |

UP o' |

о о |

о |

UP о" |

Ln |

Ln |

о |

Ln о |

о 00 |

о о |

Г4 О |

о оо |

in о^ |

о 00 |

Г4 о |

о о |

in |

от о |

из о |

о |

о о |

ио |

||

|

Ф R Z R 5 Ф Q. 00 |

+^ |

го |

го |

го |

ro |

го |

ГО |

го |

го |

£1 |

04 |

7 |

7 |

04 |

04 |

7 |

ГО |

Го |

ГО |

ГО |

ГО |

ГО |

ГО |

|

|

*7 |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

^ |

||||||

|

ГО |

ГО |

ГО |

ГО |

ГО |

04 |

04 |

04 |

04 |

04 |

04 |

04 |

04 |

04 |

04 |

04 |

ГО |

го |

ГО |

ГО |

ГО |

го |

ГО |

||

|

oo |

oo |

oo |

oo |

оо |

00 |

оо |

оо |

оо |

00 |

оо |

оо |

оо |

00 |

00 |

ГО |

го |

ГО |

го |

го |

го |

оо |

00 |

||

|

*^ |

о |

О |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

|

5 5 Q. ra Y О c ? s R C < |

ГО |

^ |

^ |

00 |

1 |

00 |

1 |

00 |

00 |

^ |

00 |

1 |

1 |

1 |

00 |

1 |

5 |

я |

я |

^1 |

||||

|

СЛ |

СЛ |

in |

о |

го |

S |

СП |

9 |

00 |

о |

S |

in |

00 |

^ |

ГО |

^1 |

°? |

СП |

|||||||

|

LD b* |

^ |

ro |

00 |

00 |

ш |

го |

1П |

Г- |

7 |

00 |

о |

^1 |

ГП |

г- |

^ |

ГП |

й |

04 |

00 |

о |

||||

|

7 < |

СЛ |

^ |

oo |

ЬП |

оо |

m |

S |

оо |

7 |

я |

3 |

Ln |

ГО |

ГП |

3 |

00 |

9 |

ио |

||||||

|

L- |

^ |

^ |

00 |

о |

1 |

о |

ш |

1 |

СП |

о |

00 |

о |

1 |

1 |

1 |

in |

д |

1 |

ГО |

о |

Й |

ГП |

||

|

5 |

io |

00 |

ro |

00 |

о |

го |

^ |

оо |

04 |

7 |

04 |

Г- |

о |

00 |

ГО |

Го |

00 |

го |

ГП |

ш |

||||

|

Ш |

00 |

ro |

oo |

о |

00 |

00 00 |

3 |

^ |

о |

в |

04 |

оо |

о |

ГП |

00 |

ш |

го |

1П |

||||||

|

I—* |

^ |

Ш |

oo |

я |

00 |

m |

оо |

^ |

оо |

04 |

^ |

о 00 |

1П |

я |

00 |

04 |

го |

ГО |

5 |

ио |

оо |

in |

||

|

< |

о 00 |

in |

^ |

оо |

in 00 |

$ |

5 |

W |

S |

1П |

Ln |

5 |

го |

7l |

СП |

я |

00 00 |

W |

7 |

s |

||||

|

ra Q. > Q. 1- |

ra о R R Ф |

ra o R ф 1 |

о R Z CD CR |

га О |

о о Z EZ |

га о R Z X |

2 |

6 1 га |

S CD О R 2 |

га 6 и т га н О гО О S со о |

ф о с; |

га R ф 5 |

Z о Q | |

Ф т и S |

га 6 U го S го го |

h го z |

1 6 5 |

6 2 |

х о CD S о |

1 1 |

га о Е X |

га R ф О |

о S о X и ZE |

|

Табл. 3. Характеристика нефтегазоносных комплексов Западной Сибири по месторождениям с запасами более 1 млн т нефти категорий А + В1 + С1 + В2 + С2 (с накопленной добычей) по состоянию на 01.01.2017 г.

Tab. 3. Characteristics of West Siberian hydrocarbon plays in the fields with oil reserves exceeding 1 MM t in А + В1 + С1 + В2 + С2 categories (with cumulative production) as on 01.01.2017

|

Стратоны и нефте-газоносные комплексы |

Число месторождений |

Всего месторождений |

Возраст, млн лет |

Дли-тель-ность этапов, млн лет |

Удельная скорость продуктивности |

Число месторождений |

|||||||||||

|

газо-конден-сатых |

газо-нефтяных |

нефтяных |

нефте-газовых |

нефте-газо-конденсатных |

100 200 300 400 500 |

||||||||||||

|

Неоген-четвертичный |

23 |

23 |

0,0 |

||||||||||||||

|

q–K 2 (коньяк + турон) |

93 |

70 |

0,0 |

||||||||||||||

|

Сеноманский |

1 |

2 |

18 |

21 |

100 |

7 |

3,0 |

||||||||||

|

Апт-альбский |

8 |

6 |

38 |

1 |

43 |

96 |

125 |

25 |

3,8 |

||||||||

|

Ачимовский + неокомский |

37 |

15 |

293 |

105 |

450 |

145 |

20 |

22,5 |

|||||||||

|

Верхнеюрский |

17 |

14 |

402 |

64 |

497 |

160 |

15 |

33,1 |

|||||||||

|

Среднеюрский |

11 |

12 |

249 |

1 |

66 |

339 |

174 |

14 |

24,2 |

||||||||

|

Нижнеюрский |

3 |

1 |

23 |

1 |

11 |

39 |

190 |

16 |

2,4 |

||||||||

|

Триасовый (тампей-ский) |

240 |

50 |

0,0 |

||||||||||||||

|

Палеозой чехольный |

|||||||||||||||||

|

Итого |

76 |

49 |

1007 |

3 |

307 |

1442 |

|

Число скважин до фундамента |

6010 |

|||||

|

Число скважин глубиной более 5000 м |

26 |

|||||

|

Число скважин глубиной более 6000 м |

3 |

|||||

Список литературы Эндогенный фактор нефтеобразования в Западной Сибири

- Ковалев В.Ф. Подземные воды Среднего Зауралья и Северного Зауралья и вопросы нефтегазоносности // Труды Горно-геологического института. - Вып. 47. - Свердловск: УфАН, 1960. - 140 с.

- Ровнин Л.И. Шаимское месторождение нефти в Тюменской области // Геология нефти и газа. - 1960. - № 1. - С. 41-45.

- Бочкарев В.С. Кратонизация фундамента, аркогенез и этапы активизации Западно-Сибирской геосинеклизы // Фундамент, структуры обрамления Западно-Сибирского мезозойско-кайнозойского осадочного бассейна, их геодинамическая эволюция и проблемы нефтегазоносности: мат-лы II Всероссийской науч. конф. (Тюмень, 27-29 апреля 2010). - Новосибирск: ГЕО, 2010. - С. 17-21.

- Брехунцов А.М., Бочкарев В.С., Шадрин А.Н. Особенности строения зоны сочленения Арктического и Урало-Монгольского складчатых поясов с реликтами океанических структур // Тектоника современных и древних океанов и их окраин: мат-лы XLIX Тектонического совещания, посвященного 100-летию академика Ю.М. Пущарского. - М.: ГЕОС, 2017. - Т. 1. - С. 58-62.

- Бочкарев В.С., Брехунцов А.М., Касьянов И.В., Сергеев С.А., Шокальский С.П. Новые данные о фундаменте Западно-Сибирской геосинеклизы и их геологическое значение // Горные ведомости. - 2019. - Т. 161. - № 1. - С. 4-21.

- Брехунцов А.М., Бочкарев В.С., Бородкин В.Н., Дещеня Н.П. Методология и опыт выделения главных нефтегазоносных объектов на севере Западной Сибири на современном этапе освоения месторождений нефти и газа // Геология и геофизика. - 2001. - Т. 42. - № 11-12. - С. 1854-1863.

- Колокольцев В.Г., Ларичев А.И. Изотопно-геохронологические метки разновозрастных флюидов в рифтогенном комплексе Западной Сибири // Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть, газ и их парагенезы: мат-лы Всеросс. конф. (22-25 апреля, 2008). - М.: ГЕОС, 2008. - С. 221-223.

- Зубков М.Ю. Тектонофизика в комплексе с сейсморазведкой в нефтяной геологии Западной Сибири // Горные ведомости. - 2019. - Т. 161. - № 1. - С. 22-46.

- Клещев К.А., Шеин В.С. Перспективы нефтегазоносности фундамента Западной Сибири. - М.: Изд-во ВНИГНИ, 2004. - 214 с.