Эндомикроэкология интестинального тракта человека в онтогенезе

Автор: Соловьева Ирина Владленовна, Гелашвили Давид Бежанович, Белова Ирина Викторовна, Точилина Анна Георгиевна, Варичев Александр Николаевич, Епифанова Анастасия Сергеевна, Солнцев Леонид Аркадьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

На основе оптимизированной авторами методики исследования микробиоты кишечника, позволяющей выделить и идентифицировать с использованием метода масс-спектрометрии 5989 видов микроорганизмов, создана база данных результатов бактериологических анализов микробиоценозов толстой кишки человека, обеспечивающая возможность проведения синэкологического анализа сообществ симбиотических микроорганизмов в онтогенезе. В работе с помощью ранговых распределений, кластерного анализа, классических индексов видового разнообразия и методов многомерной статистики даны синэкологические характеристики микробиоценоза толстой кишки 4078 «здоровых» и «больных» людей разных возрастных групп. Подробно рассмотрен и проиллюстрирован процесс формирования микробиоты толстой кишки у детей с первых часов жизни, а также ее особенности в других возрастных группах. Доказано, что в процессе формирования микробиоты в равных соотношениях с первого часа жизни, участвуют как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы, нарастание анаэробной компоненты идет параллельно с ростом оппортунистических микроорганизмов. Показано, что суммарная численность сообществ симбиотических микроорганизмов, присутствующих в толстой кишке здоровых людей во всех возрастных группах на 1-2 порядка выше, чем у больных, за исключение группы 60 лет и старше. Доказано, что все экологические законы и зависимости, свойственные другим природным биотопам и популяциям, справедливы и в отношении микробиоты человека. Кроме того установлено, что все выявленные закономерности, характерные для части микробного сообщества микробиоты толстой кишки, сохраняются и для популяции в целом.

Микроорганизмы, микробиота, толстая кишка человека, возрастные группы, синэкологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148205371

IDR: 148205371 | УДК: 579.26:

Текст научной статьи Эндомикроэкология интестинального тракта человека в онтогенезе

низм-хозяин) и микроскопического компонента (множество микроорганизмов-мутуалистов, паразитов, комменсалов, заселяющих это тело) [1,2]. В симбиотической парадигме А.Б. Савинова [1] такая система рассматривается как аутоценоз, т.е симбиотическая система организменного уровня. Аутоценоз является самоуправляемой системой, организация, функционирование и эволюция которой происходит по кибернетическим принципам на основе прямых и обратных информационных связей между хозяином и симбионтами. При этом блок симбионтов аутоценоза оказывает влияние на фенотипические и генотипические изменения макроорганизма, т.е. является дополнительным управляющим блоком среди управляющих подсистем хозяина. В аутоценозе выделяют две подсистемы: эктоценоз (микробиота поверхности тела человека) и эндоценоз (микробиота полостей тела человека). Современная наука определяет микробиоту как биоценоз микроорганизмов – бактерий, простейших, микроскопических грибов и вирусов – встречающийся у здоровых людей [2].

В настоящее время доказано, что в индивидуальном развитии человека микробное сообщество начинает формироваться уже in utero, то есть внутриутробно. Началом формирующегося эндоценоза становится какое-то количество полученных от матери индигенных микроорганизмов [3]. Становление, развитие и изменение эндоценоза на протяжении жизни человека вызывает определенный научный интерес с точки зрения изучения закономерностей, управляющих динамикой численности популяций микроорганизмов в составе микробиоты, ее пространственной и видовой структурой, изучения разнообразных типов межпопуляционных отношений, обеспечивающих образование микробных сообществ как систем с относительно стабильным видовым составом.

В ранее проведенных нами исследованиях [4,5,6] были получены результаты подтверждающие перспективность онтогенетического направления в эндомикроэкологии.

В настоящей статье полученные нами результаты обобщены и дополнены.

Цель работы: установление закономерностей формирования сообществ симбиотических микроорганизмов толстой кишки здоровых и больных людей различных возрастных групп

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение микробиоценоза просвета толстой кишки проводилось в соответствии с оптимизированным авторами классическим бактериологическим методом, позволяющим выделить широкий спектр видов микроорганизмов, обитающих на слизистой и в просвете интестинального тракта человека и идентифицировать их с помощью времяпролетного MALDI масс-спектрометра Autoflex (Bruker Daltonics, Германия) и программного обеспечения BioTyper. Основная база данных масс-спектрометра насчитывает на настоящий момент 5989 масс-спектров референсных штаммов различных видов) [7]. Пробоподготовка культур исследуемых штаммов осуществлялась методом прямого нанесения по стандартному протоколу, представленному в руководстве пользователя. Обработка и анализ масс-спектров были выполнены по алгоритму, описанному ранее [8]. Изучена микробиота толстой кишки 4078 людей разных возрастных групп, проведено 6754 анализа, выделено 35 213 культур, идентифицировано до вида 25 376 штаммов микроорганизмов.

Группы «здоровых» и «больных» были сформированы по критериям здоровья, определенным для каждой возрастной группы в отдельности [9,10]. Возрастная периодизация, использованная в данном исследовании, была предложена авторами. Она основана на воз- растной периодизации В.А. Доскина с соавт. [11], учитывающей социальные, физиологические параметры, изменения пищевого статуса индивидуума и дополнена данными о микробиологических показателях микробиоты ЖКТ [12].

Полученные данные были проанализированы с использованием совокупности статистических методов: проверка данных на нормальность распределения проводили с применением статистических критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для статистической обработки полученных результатов использовались непараметрические критерии Mann - Whitney и Kruskal-Wallis [13]. Проведен многомерный кластерный анализ данных методом Варда, результаты кластеризации проанализированы с помощью метода К-средних [14]. Статистическая обработка материала была проведена с использованием прикладной программы STATISTICA 8.0 фирмы StatSoft при критическом уровне значимости р<0,05. В случае множественных сравнений производилась корректировка критического уровня значимости с помощью поправки Бонферрони [14].

Для описания ранговых распределений применялась гиперболическая модель, адекватность которой оценивалась при помощи коэффициента детерминации [15]. Для сравнительного анализа перестройки ранговых распределений в возрастном и физиологическом аспектах был использован прием с фиксацией порядка показателей для «референс-группы», который сохранялся для последующих возрастных групп, так называемые ранговые профили [16].

Для экологического анализа данных были использованы общепринятые экологические индексы: видового разнообразия Шеннона, доминирования Симпсона, видового богатства Маргалефа и выравненности Пиелу [17,18,19]. Индекс Шеннона, для которого разработаны соответствующие алгоритмы, также был применен для подтверждения сделанных обобщений и получения статистически корректных оценок различий (t-критерий Стьюдента) в видовом разнообразии микрофлоры толстой кишки разновозрастных групп здоровых и больных людей [19].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе выполнения работы была создана база данных результатов бактериологических анализов по исследованию видовой представленности и количества каждого вида микроорганизмов в 1 г субстрата.

Формирование базы данных производилось с учетом трех параметров: во-первых, возможностей использованного метода выделения и идентификации до рода и вида 5989 микроорганизмов просвета толстой кишки человека, име- ющих медицинское значение, во-вторых, видового спектра микроорганизмов, выделенных при проведении 6754 анализов; в-третьих, метода экспертных оценок – процедуры углубленного анализа данных мировой и отечественной литературы по проблеме микроэкологии человека [20]. В итоге из всех видов микроорганиз- мов были сформированы 29 групп - показателей, характеризующих количество микроорганизмов в 1 г субстрата [21].

Также был разработан программный продукт, позволяющий обрабатывать и систематизировать записи базы данных – система управления базой данных (СУБД) «Автоматизированная

Таблица 1. Показатели, характеризующие видовой состав микробиоты толстой кишки

|

п/п |

Показатели |

|

1 |

Bifidobacterium spp. |

|

2 |

Lactobacillus spp. |

|

3 |

Lactococcus spp. |

|

4 |

Clostridium spp. и другие анаэробные микроорганизмы ( Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Eubacterium spp. ) |

|

5 |

Bacteroides spp. |

|

6 |

E.coli лактозопозитивные |

|

7 |

E.coli лактозодефективные |

|

8 |

E.coli лактозонегативные |

|

9 |

E.coli гемолитические (способность к гемолизу как фактор патогенности) |

|

10 |

E.coli (всего) |

|

11 |

Enterococcus spp. |

|

12 |

Enterococcus spp. гемолитические |

|

13 |

Staphylococcus epidermidis |

|

14 |

Staphylococcus aureus |

|

15 |

Klebsiella spp. |

|

16 |

Enterobacter spp., Pantoea spp. |

|

17 |

Citrobacter spp. |

|

18 |

Proteus mirabilis |

|

19 |

Morganella morganii |

|

20 |

Proteus vulgaris |

|

21 |

Providencia spp. и другие редко встречающиеся виды семейства Enterobacteriaceae (Budvicia spp., Buttiauxella spp., Cedecea spp., Edwardsiella spp., Ewingella spp., Kluyvera spp., Leclercia spp., Moellerella spp., Rahnella spp., Raultella spp., ShimwelHa spp., Tatumella spp.и др.) |

|

22 |

Hafnia spp., Serratia spp. |

|

23 |

Pseudomonas aeruginosa |

|

24 |

Микроорганизмы группы неферментирующих грамотрицательных бактерий ( Pseudomonas spp., Burkcholderia spp., Acinetobacter spp., Alcaligenes spp., Stenotrophomonas spp., Chryseobacterium spp., Moraxella spp., Sphingomonas spp., Delftia spp., Elizabethkingia spp., Comamonas spp.и др.) |

|

25 |

Candida spp. |

|

26 |

Дрожжевые клетки - дрожжеподобные грибы, не относящиеся к роду Candida (Saccharomyces spp., Kluiveromyces spp., Picchia spp. и др.) |

|

27 |

Shigella spp. |

|

28 |

Salmonella spp. |

|

29 |

Энтеропатогенные, уропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные и энтерогеморрагические E. coli |

система микробиологического мониторинга микробиоценозов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)», которая написана на языке FoxPro в среде программирования Microsoft Visual FoxPro 8.0 (файл-серверная реляционная СУБД) в рамках операционной системы Windows (ссылка на регистрацию программного продукта).

Обобщив данные, полученные с помощью программного продукта по каждой возрастной группе был охарактеризован процесс изменения микробиоценоза толстой кишки «здоровых» и «больных» людей в течение жизни от рождения до старости.

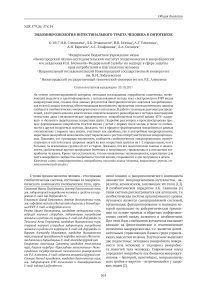

Установлено, что в 93,8% дети рождаются с бактериальной флорой желудочно-кишечного тракта. Далее, в первые сутки у младенцев идет активный рост как анаэробов (лактобацилл, лактококков и бифидобактерий), так и аэробов (кишечной палочки, энтерококка и группы оппортунистических микроорганизмов) в количествах 105 – 107 КОЕ/г. У «здоровых» детей преобладание количества анаэробных бактерий над аэробными отмечается начиная с третьих суток жизни, далее устанавливается постоянное преобладание количества анаэробов на два порядка. На вторые сутки до 108 КОЕ/г увеличивается количество E.coli, на третьи сутки количество облигатных анаэробов, а на пятые количество условно-патогенных микроорганизмов (УПМ). К шестым суткам, то есть к моменту выписки из родильного дома устанавливается равновесие аэробной и анаэробной части микробиоты, далее происходит нарастание лакто- и би-фидофлоры, и к 2 месяцам жизни ребенка она достигает значений 109-1010КОЕ/г. На таком уровне количество анаэробов сохраняется и в более старшие возрастные периоды. Снижение количества лакто- и бифидобактерий начинается ближе к 60 годам. Количество лактозопозитивной непатогенной E.coli со вторых суток не изменяется и остается на уровне 108 КОЕ/г на протяжении практически всей жизни человека. Падение количества УПМ начинается с трехмесячного возраста, к шести годам снижается до уровня 106 КОЕ/г и далее не изменяется.

Процесс формирования микробиоты в группе «больных» детей в первые сутки не отличается от такового у «здоровых» (рис. 1 В, Г). На вторые сутки до 108 КОЕ/г увеличивается количество бифидобактерий и E.coli, численность лактобацилл и лактококков остается на уровне 107 КОЕ/г. Уже к третьим-четвертым суткам пребывания в родильном доме устанавливается равновесие ее аэробной и анаэробной части на уровне 108 КОЕ/г. К седьмым суткам отмечается незначительное снижение численности УПМ до 107 КОЕ/г. Количество кишечной палочки и облигатных анаэробов остается на уровне 108КОЕ/г. Такое соотношение микроорганизмов сохраняется до трех месяцев, на четвертый месяц увеличивается число лактобацилл и лактококков до 109 КОЕ/г. Далее количественное соотношение микроорганизмов остается неизменным до шестилетнего возраста. Начиная с шести лет количество лактобацилл и лактококков постепенно снижается и в возрастной группе 60 лет и более составляет 107 КОЕ/г. Количество бифидобактерий, кишечной палочки, энтерококка и УПМ остается в одних и тех же пределах, начиная с восьмых суток жизни [22].

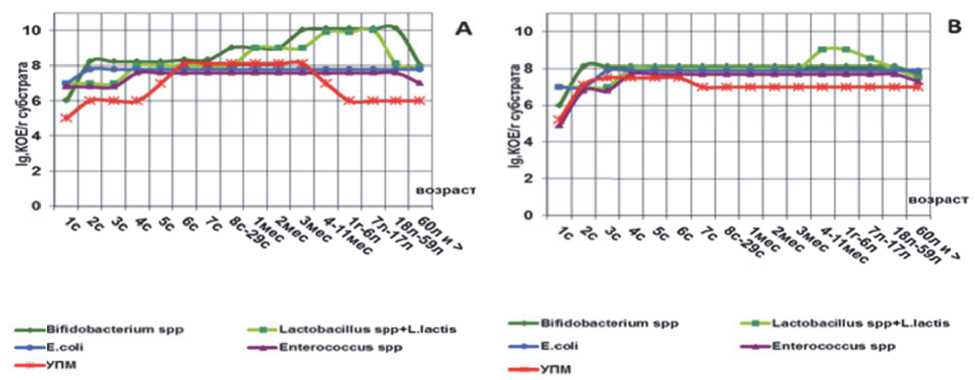

Анализ трендов частоты выделения микроорганизмов у «здоровых» людей позволяет выделить три типа распределения по возрастным группам (рис. 2, а). К первому типу (распределение с насыщением) относятся зависимости для Lactobacillus spp, Bifi dobacterium spp и E. coli , характеризующиеся нарастанием в первые часы и сутки с последующим насыщением, выходящим на стационарный уровень от 1 года жизни и до 60 лет и более. Второй тип – трехфазная зависимость частоты, характерная для Lactococcus spp. Эта зависимость имеет максимальное зна-

Рис. 1. Фазы формирования микробиоценозов группы «здоровых» (А) и «больных» (В) людей (количество микроорганизмов приведено в усредненных значениях)

чение частоты выделения в первые сутки жизни с последующим снижением и выходом на стационарный уровень у детей с семидневного возраста. Вторичное снижение частоты выделения наблюдается уже у взрослых. Третий тип – колоколообразная функция отклика, характеризующая возрастание частоты выделения УПМ от первых часов до 1 года жизни, (выходящая на максимум в возрастной период 1 - 11 месяцев) с последующим резким снижением частоты выделения в возрасте от 1 года до 17 лет, затем переходящая в стационарную фазу.

Обращает на себя внимание тот факт, что третий тип распределения частоты выделения по возрастным группам, характерный для УПМ подчиняется одному из фундаментальных законов теоретической экологии – закону толерантности Шелфорда [18].

Характер распределения трендов частоты выделения микроорганизмов по возрастным группам в микрофлоре «больных» людей имеет отличия от «здоровых» (рис.2, в). Так, несмотря на сохранение тенденции для Lactobacillus spp. , Bifi dobacterium spp. и E. coli к распределению с насыщением, они реже встречаются у «больных». Однако наиболее резкие изменения частоты выделения у «больных» касаются УПМ: типичная колоколообразная кривая заметно уплощается, демонстрируя резко сниженную и упрощенную возрастную динамику. И только трехфазная зависимость, характерная для Lactococcus spp. , сохраняется и в группе «больных» [23].

Проанализировав данные о частоте встречаемости отдельных видов микроорганизмов в просвете толстой кишки людей различных возрастных групп следует отметить, что в первые 24 часа жизни преобладающей флорой являются микроаэрофильные микроорганизмы родов Lactobacillus и Lactococcus , а также факультативно-анаэробные бактерии родов Staphylococcus и Escherichia .

В отличие от «здоровых» у «больных» детей в возрасте от 1 месяца до 1 года наблюдается резкое снижение частоты выделения представителей анаэробной части микробиоты (лактобацилл и бифидобактерий). Следует отметить тот факт, что в группе «больных» детей УПМ в значимых количествах выделялись реже, чем в группе «здоровых», особенно это заметно в возрастных группах 7 - 29 суток и 1- 11 мес. (37% и 50%, 29.5% и 91.6% соответственно). В более старших возрастных группах частота обнаружения УПМ достоверно выше у «больных», чем у «здоровых», на фоне снижения частоты выделения анаэробов. Проведенные исследования показали, что суммарная численность сообществ симбиотических микроорганизмов у «здоровых» людей на один - два порядка выше, чем у «больных» (p<0,05). Полученные результаты можно объяснить с точки зрения процесса формирования местной толерантности к резидентной микрофлоре и существующей теорией эндогенного инфицирования. Возникновение патологического процесса можно объяснить не количеством выделяемых УПМ, а их измененными свойствами и подавлением лакто- и бифидобактерий [24].

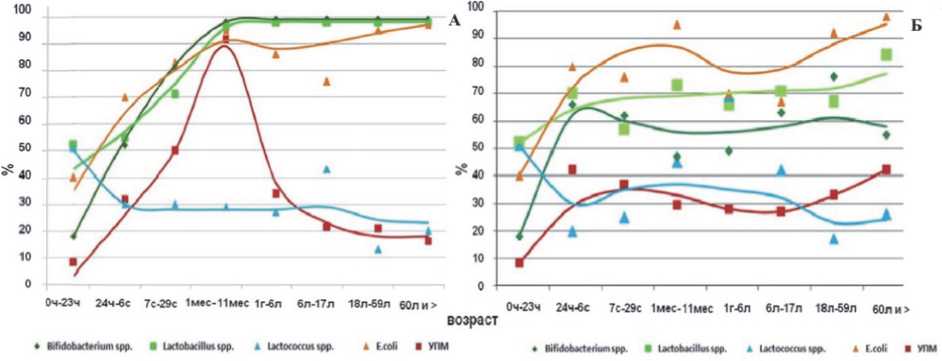

Для каждой возрастной группы были составлены ранговые профили с фиксированной последовательностью показателей, позволяющие наглядно охарактеризовать видовую структуру сообществ симбиотических микроорганизмов [25].

В качестве примера на рис. 3 а представлено каноническое ранговое распределение численностей симбиотических микроорганизмов толстой кишки «здоровых» детей в возрасте от 0 часов до 6 суток – «референс группа». Порядок показателей задается вектор-строкой для «референс-группы» детей и сохраняется для группы «больных» детей этого же возраста, в этом случае получается наглядная картина (ранговый профиль) (рис. 3 б), демонстрирующий как перестройку численностей показателей (ко-

Рис. 2. Распределение частот выделения облигатной микрофлоры и УПМ из кишечника «здоровых» (А) и «больных» (Б) людей разных возрастных групп

Candida spp.

Shigella spp.

Рис. 3. Сравнение ранговых профилей 29 показателей, характеризующих микробиоту толстой кишки у «здоровых» (А) и «больных» (Б) детей в возрасте 0ч. – 6с.

Ранги показателей Bifidobacterium spp. Lactobacillus spp. Lactococcus spp.

Clostridium spp. и другие анаэробные микроорганизмы (Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Eubacterium spp.) Bacteroides spp.

E.coli лактозопозитивные

E.coli лактозодефективные

E.coli лактозонегативные

E.coli гемолитические (способность к гемолизу как фактор патогенности)

E.coli (всего) Enterococcus spp. Enterococcus spp. гемолитические Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus Klebsiella spp.

Enterobacter spp., Pantoea spp.

Citrobacter spp.

Proteus mirabilis

Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia spp . и другие редко встречающиеся виды семейства Enterobacteriaceae (Budvicia spp., Buttiauxella spp., Cedecea spp., Edwardsiella spp., Ewingella spp., Kluyvera spp., Leclercia spp., Moellerella spp., Rahnella spp., Raultella spp., Shimwellia spp., Tatumella spp. и др.) Hafnia spp., Serratia spp. Pseudomonas aeruginosa Микроорганизмы группы неферментирующих грамотрицательных бактерий (Pseudomonas spp., Burkcholderia spp., Acinetobacter spp., Alcaligenes spp., Stenotrophomonas spp., Chiyseobacterium spp., Moraxella spp., Sphingomonas spp., Delftia spp., Elizabethkingia spp., Comamonas spp. и др.)

Дрожжевые клетки - дрожжеподобные грибы, не относящихся к роду Candida (Saccharomyces spp., Kluiveromyces spp., Picchia spp. и др.)

Salmonella spp. Энтеропатогенные, уропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные и энтерогеморрагические Е. coli личественный аспект), так и появления новых, либо исчезновения имевшихся показателей (качественный аспект). Например, в данном конкретном случае, у «больных» детей этого же возраста наблюдается появление новых видов микроорганизмов: Bacteroides spp., E. coli обладающие гемолитической активностью (гем+) (позиции 16, 17, соответственно) и P. vulgaris (позиция 20). Подобные выпадения или появления новых микроорганизмов наблюдаются во всех возрастных группах людей. Полученные параметры для всех возрастных групп «здоровых» и «больных» людей использованы для расчета теоретических значений численностей микроорганизмов толстой кишки человека.

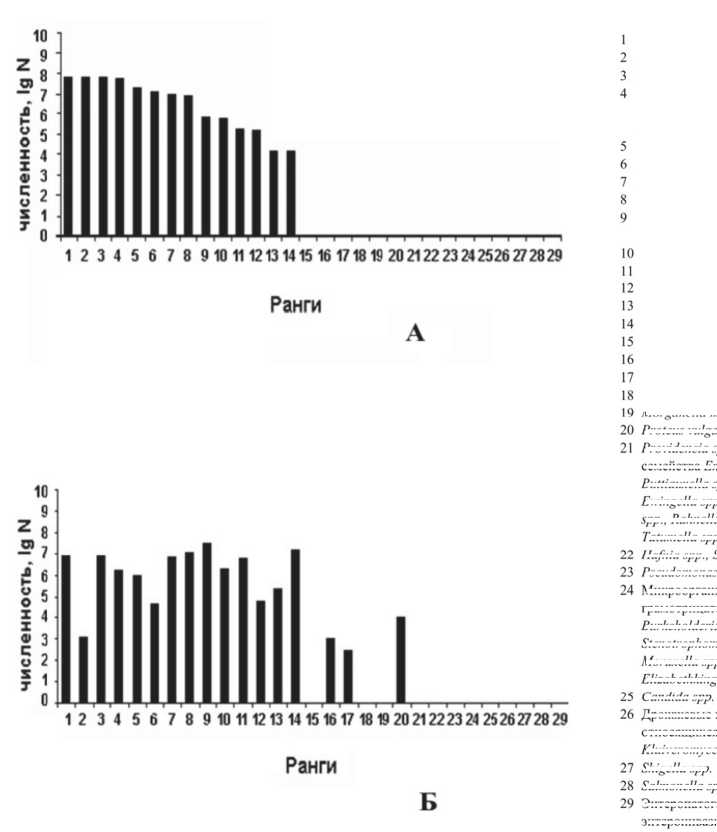

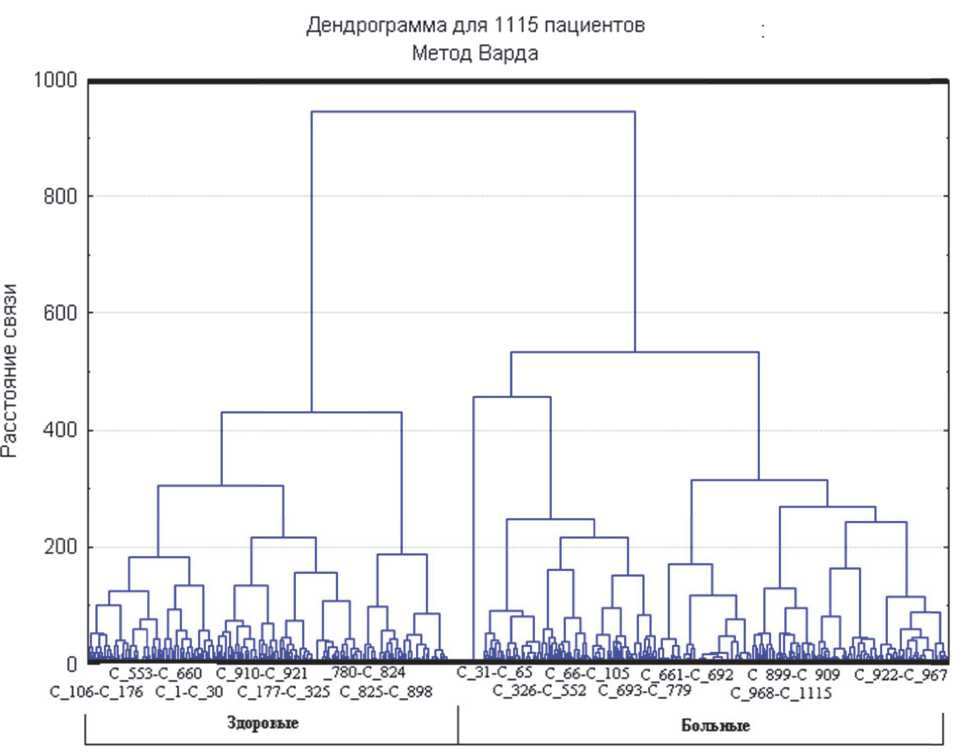

Для верификации правильности и полноты разбиения исходного массива данных на категории «здоровые» и «больные» был применен многомерный кластерный анализ по методу Варда и методу К-средних, который не только подтвердил, что микробиоценоз толстой кишки различается у «здоровых» и «больных», но также позволил разбить и упорядочить объекты микробиологических данных (людей) внутри каждого из этих двух крупных кластеров на не-пересекающиеся подмножества – кластеры, соответствующие выбранным ранее возрастным группам (рис. 4) [12,22].

Метод К-средних подтвердил результаты, полученные многомерным кластерным анализом (таблица 2) [12]. В ходе статистического анализа в каждой возрастной группе были выявлены виды микроорганизмов родов Lactobacillus и Bifi dobacterium , а также E. coli, Enterococcus spp, S.epidremidis, S. aureus, Klebsiella spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Enterobacter spp. , численности которых статистически значимо различались у «здоровых» и «больных» людей. Достоверность попарных различий в численности симбиотических микроорганизмов толстой кишки у «здоровых» и «больных» по 7 возрастным группам подтверждена методом Манна-Уитни (p<0,01). Эти микроорганизмы были определены как «информационно значимые показатели», и могут использоваться для процедур скрининг- диагностики дисбиотических состояний.

Рис. 4. Многомерный кластерный анализ методом Варда сообществ симбиотических микроорганизмов толстой кишки здоровых и больных людей разных возрастных групп (n=1115)

Таблица 2. Расшифровка результатов многомерного кластерного анализа методом Варда микрофлоры толстой кишки (n=1115)

|

Возрастные группы |

Здоровые |

Больные |

|

0 час. - 6 сут. |

С_1 - С_30 |

С_31- 65 |

|

7 сут. - 29 сут. |

С_106 - С_176 |

С_66 - С_105 |

|

1 мес. -11 мес. |

С_177 - С_325 |

С_326 - С_552 |

|

1 год - 6 лет |

С_553 - С_660 |

С_661 - С_692 |

|

7 лет - 17 лет |

С_780 - С_824 |

С_693 - С_779 |

|

18 лет - 59 лет |

С_825 - С_898, С_910 - С_921 |

С_899 - С_909, С_922 - С_967 |

|

60 и более лет |

– |

С_968 - С_1115 |

Экологический анализ видовой структуры микробиоценозов толстой кишки показал, что во всех возрастных группах, как у «здоровых», так и «больных» людей при увеличении видового разнообразия сообществ симбиотических микроорганизмов, оцениваемого по индексу Шеннона, закономерно снижается доминирование (индекс Симпсона) и возрастает выравнен-ность (индекс Пиелу), что полностью согласуется с основными положениями теоретической экологии (таблица 3).

Статистически значимые различия с учетом поправки Бонферрони в видовом разнообразии сообществ микроорганизмов толстой кишки между здоровыми и больными людьми выявлены только у детей в возрасте до года в двух возрастных группах: 7сут. – 29сут. и 1 мес. – 11 мес.

Таким образом, обработка полученных резуль -татов, проведенная с помощью общепринятых статистических критериев и экологических индексов, адекватных поставленным задачам, показала высокую степень достоверности полученных дан -

Таблица 3. Показатели видовой структуры сообществ симбиотических микроорганизмов толстой кишки здоровых и больных людей разных возрастных групп

ВЫВОДЫ

Показано, что в процессе формирования микробиоценоза кишечника человека участвуют как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы, причем в равных соотношениях с первого часа жизни, процесс нарастания анаэробной компоненты (представители родов Lactobacillus, Lactococcus и Bifi dobacterium ) идет параллельно с ростом оппортунистических микроорганизмов, E.coli и бактерий рода Enterococcus , что подтверждено результатами синэкологического анализа базы данных видового и количественного состава симбиотических микроорганизмов толстой кишки.

Установлено, что с наибольшей частотой – в 92% случаев – оппортунистические микроорганизмы в значимых количествах (> 105 КОЕ/г) выделяются в группе «здоровых» детей в возрасте от одного месяца до года. Частота обнаружения УПМ в микробиоте толстой кишки здорового человека начинает снижаться после первого года жизни, и составляет 18% в возрастной группе 60 лет и старше. Доказано, что суммарная числен- ность сообществ симбиотических микроорганизмов, выделяемых из толстой кишки здоровых людей во всех возрастных группах на один - два порядка выше, чем у больных (p<0,05) за исключением группы 60 лет и старше.

Доказано, что все экологические законы и зависимости, свойственные другим природным биотопам и популяциям, справедливы и в отношении микробиоты человека. Кроме того, все выявленные закономерности, характерные для части микробного сообщества микробиоценоза толстой кишки, сгруппированные по видовому составу присутствующих микроорганизмов в 29 фиксированных показателей, учитывающих количество различных видов в одном грамме субстрата, сохраняются и для популяции в целом.

Выявлено, что количество бактерий родов Lactobacillus и Bifidobacterium , а также E. coli, Enterococcus spp, S.epidremidis, S. aureus, Klebsiella spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Enterobacter spp. относится к «информационно-значимым показателям», то есть их численность статистически значимо различается у здоровых и больных людей одного возраста и между возрастными группами, что позволяет верифицировать классификационные решения по разделению пациентов на категории «здоровые» и «больные» с учетом возраста в многомерном пространстве показателей.

Список литературы Эндомикроэкология интестинального тракта человека в онтогенезе

- Савинов А.Б. Аутоценоз и демоценоз -экологические категории организменного и популяционного уровней в свете симбиогенеза и системного подхода//Экология. 2011. №3. С.163-169.

- Цибулевский А.Ю., Соколов А.В. Микроэкология человека (Часть I)//Успехи современного естествознания. 2008. №7. С. 17-21.

- Дисбиоз кишечника. Руководство по диагностике и лечению. 2-е изд., испр. и доп. . СПб.: ИнформМед, 2009. 276 с.

- Варичев А.Н., Гелашвили Д.Б., Соловьева И.В. Статистический анализ видового состава сообществ симбиотических микроорганизмов биопленки толстого кишечника здоровых и больных людей различных возрастных групп//Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского.2010.№2(2).С.383-387.

- Гелашвили Д.Б., Варичев А.Н., Соловьева И.В., Солнцев Л.А. Видовая структура сообществ симбиотических микроорганизмов биопленки толстой кишки здоровых и больных детей разных возрастных групп//Экология человека. 2011. №6. С.55-60.

- Варичев А.Н., Соловьева И.В., Гелашвили Д.Б. Ранговые распределения численности сообществ симбиотических микроорганизмов толстой кишки здоровых и больных людей разных возрастных групп//Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского.2012. № 2(3). С.34-40.

- Критерии оценки состава биоценоза просвета толстой кишки/А.Г. Точилина, И.В. Белова, И.В. Соловьева, В.А. Жирнов, Т.П. Иванова//Справочник заведующего КДЛ. 2016. № 8. С. 54-78.

- Взаимодействие Регионального научно-методического центра по мониторингу за актуальными для ПФО инфекционными болезнями и бактериологических лабораторий. Опыт применения масс-спектрометрии/И.В. Белова, А.Г. Точилина, И.В. Соловьева, В.А. Жирнов, Т.П. Иванова, В.Ф. Сидорова, Т.К. Балавина//Справочник заведующего КДЛ. 2015. № 11. С.33-41.

- Вельтищев Ю.Е., Ветров В.П. Объективные показатели нормального развития и состояния здоровья ребенка (нормативы детского возраста). М.: Наука, 2002. 96 с.

- Казин Э. М., Блинова Н. Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 192 с.

- Доскин В.А. Кепплер Х. Мураненко Н.М. Морфофункциональные константы детского организма: справочник. М.: Медицина, 1997. 288 с.

- Соловьева И.В. Микроэкологические основы коррекции «дисбиозной» микробиоты человека: Автореф. дис. …докт. биол. наук. Нижний Новгород, 2013. 46 с.

- Банержи А. Медицинская статистика понятным языком: вводный курс . М.: Практическая медицина, 2007. 287 с.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1998. 459 с.

- Поиск целевых показателей качеств для биоиндикаторов экологического состояния и факторов окружающей среды (на примере водных объектов реки Дон)./Левич А.П., Забурдаева Е.А., Максимов В.Н. и др.//Водные ресурсы. 2009. №36 (6). С 730-742.

- Гелашвили Д.Б., Басуров В.А., Ефимова (Зазнобина) Н.И. Эколого-экономический анализ экотоксикологической опасности промышленных предприятий города Н. Новгорода//Экологический ежемесячник. 2001. №7(82). С. 22-25.

- Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: Мир, 1992. 184 с.

- Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975.741 с.

- Маргалеф Р. Облик биосферы. М.: Наука, 1992. 254 с.

- Орлов А.И. Экспертные оценки. Учебное пособие. М., 2002. 31 с.

- Свидетельство о государственной регистрации базы данных «База данных результатов бактериологических исследований качественного и количественного состава микробиоты толстой кишки человека» №2017620472 от 27.04.2017.

- Микроэкологические основы коррекции «дисбиозной» микробиоты человека/И.В. Соловьева, И.В. Белова, А.Г. Точилина, В.А. Жирнов, Т.П. Иванова//Медицинский альманах. 2013. № 2(26). С. 60-65.

- Синэкологический анализ микробиоты человека как теоретические предпосылки пробиотикотерапии/И.В. Соловьева, И.В. Белова, А.Г. Точилина, В.А. Жирнов, Т.П. Иванова//Инфекция и иммунитет. 2014. сентябрь, спец. выпуск С.23-30.

- Бондаренко B.М. Роль условно-патогенных бактерий кишечника в полиорганной патологии человека. Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2007. 64 с.

- Соловьева И.В. Микроэкологические основы коррекции «дисбиозной» микробиоты человека: дис. … докт. биол. наук. Нижний Новгород, 2013. 396 с.