Эндопротезирование тазобедренного сустава с применением укрепляющих колец Мюллера

Автор: Кузьмин И.И., Ахтямов И.Ф., Кузьмин О.И., Кислицын М.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Описаны результаты наблюдений за 141 пациентом, которым проведено тотальное эндопротезирование 156 тазобедренных суставов с использованием укрепляющего кольца Мюллера. Результаты эндопротезирования тазобедренного сустава по данной технологии изучены на протяжении пяти лет. В подавляющем большинстве случаев метод использован для лечения дефектов вертлужной впадины различной этиологии у лиц молодого возраста (до 30 лет). Использование укрепляющего кольца Мюллера позволило получить положительные исходы лечения уже после первого вмешательства в 150 случаях. В 6 случаях потребовалось повторное вмешательство. Авторы делают вывод, что опорные конструкции типа кольца Мюллера необходимый элемент эндопротезирования тазобедренного сустава, который можно с большим эффектом использовать в сочетании с костной пластикой.

Тазобедренный сустав, эндопротезирование, кольцо мюллера

Короткий адрес: https://sciup.org/142120788

IDR: 142120788

Текст научной статьи Эндопротезирование тазобедренного сустава с применением укрепляющих колец Мюллера

Проблемы укрепления несущей базы таза (вертлужного кольца) и его образующих структур привела ортопедов, биомехаников и инженеров к идее разработки различных технических устройств, способных увеличить опорную функцию вертлужной области. С 80-х годов XX века многие авторы сообщают о хороших результатах костной пластики дна вертлужной впадины и дополнительного укрепления ее антипротрузи-онными устройствами [6, 12, 18, 19, 20].

Знаковым явлением в эндопротезировании при указанной недостаточности вертлужной впадины стало применение укрепляющих колец, антипротрузионных устройств, которые имеют опору на наружные края вертлужной впадины. Так появились опорные конструкции, разработанные Мюллером, Окснером, Гансом, Бурх-Шнейдером, Безноско и др. Эффект от этих новаций превзошел ожидания и надежды ортопедов, расширил возможности их клинического диапазона. Наиболее известно укрепляющее опорное кольцо, которое было разработано

М. Мюллером в 1977 г., а пик его клинического применения в Европе начался после 1980 г. [1, 15, 20, 21].

Общий принцип конструкций схож: это блюдцеобразное устройство, соразмерное с вертлужной впадиной, которое изготовлено из листового металла. Кольца имеют буртики, отогнутые края или «воротники» для опоры, а наружные образования вертлужной впадины, перфорированы для винтового и цементного крепления [2, 5, 9, 10, 11, 14, 16]. Для лучшей адаптации с костной тканью ацетабулярную часть в ряде случаев выполняют с пористым покрытием.

Высокую эффективность укрепления вертлужной впадины кольцами Мюллера, а также другими моделями с достаточно длительными сроками наблюдения (7-10 лет) и высоким процентом хороших результатов (80-90 %) представили в своих исследованиях многие авторы [8, 13, 17].

По мнению разработчиков и потребителей устройств, их использование возможно:

-

■ для укрепления дна и свода вертлужной

впадины;

-

■ укрепления впадины при сегментарных краевых дефектах с применением костной пластики и цемента,

-

■ успешного замещения сустава при дисплазии [7];

-

■ при истончении стенок вертлужной впади-

- ны в случаях предшествовавшего эндопротезирования [3, 4].

Цель исследования: оценить эффективность применения укрепляющих вертлужную впадину колец на основе пятилетнего изучения отдаленных результатов эндопротезирования тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ортопедо-травматологическом отделении ККБ г. Владивостока опорные устройства для имплантации тазового элемента эндопротеза применяются с 1997 г., а в травматологическом отделении РКБ МЗ РТ (г. Казань) – с 1999 г., но наиболее активно в практике эндопротезирования этих клиник кольца (Мюллера) используются с 2000 г. Общее число установленных колец составило 156.

Показаниями к использованию опорного кольца Мюллера явились:

-

1) протрузионный коксартроз;

-

2) высокая степень дисплазии;

-

3) последствия перелома дна и крыши вертлужной впадины;

-

4) остеопороз костей таза, системная остеопения;

-

5) потеря костной массы дна и крыши вертлужной впадины при ревизионном эндопротезировании;

-

6) эндопротезирование, выполненное пациентам молодого возраста (до 30 лет) вне зависимости от этиологии;

-

7) необходимость продолжения гормонотерапии по основному заболеванию.

Оперирован 141 пациент в возрасте 23-74 лет, что составило 27,9 % всех проведенных имплантаций искусственных суставов, причем мужчин 63 (44,7 %), женщин 78 (55,3 %).

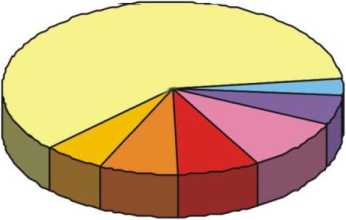

Нозологическая картина представлена в следующей диаграмме:

□ Протрузионный КА -12 (7,7 %)

□ Ревизионное эндопротезирование -12 (7,7 %)

□ Системный остеопороз - 9 (5,8 %)

□ Молодые пациенты -94 (60 %)

□ Гормонозависимые -5 (3,1 %)

□ Посттравматический КА - 9 (5,8 %)

□ Диспластический КА -15 (9,6 %)

У 13 (9,2 %) пациентов опорные кольца применены поэтапно с двух сторон, у 2 (1,4 %) – на обоих суставах в один день, у 126 (89,4 %) односторонне.

В зависимости от состояния вертлужной впадины и этиологии процесса использованы три варианта имплантации кольца.

-

1. Имплантация укрепляющего опорного кольца без костной пластики (134 случая -85,9 %).

-

2. Имплантация с костной аутопластикой "чипсами" (16 случаев - 10,3 %).

-

3. Имплантация опорного кольца как часть реконструкции вертлужной впадины с использованием массивных костных трансплантатов (6 случаев - 3,6 %, причем у одного пациента это была двусторонняя ревизия). Использовались костные аутотрансплантаты размерами 5,0 3,0 2,5 см из крыла подвздошной кости (с обеих сторон). После имплантирования в область дефектов вертлужной впадины они моделировались ацетабулярными риммерами соответствующего диаметра. В одном случае, помимо указанных, использовались аутотрансплантаты из плато большеберцовой кости.

Техника вмешательства: риммерами формируют до необходимо размера (с учетом индивидуальных анатомо-топографических особенностей) вертлужную впадину. Удаляют периацета-булярные остеофиты. Зубчатой кюреткой до т. н. "кровавой росы" обрабатываются стенки вертлужной впадины. Затем соответствующего размера укрепляющее кольцо Мюллера погружается во впадину, ориентируется, имплантируется.

Техника вмешательства: на дно подготовленной вертлужной впадины помещают аутотрансплантаты из головки бедра (костные "чипсы"). Посадку кольца выполняют импактором так, чтобы наружные его фланцы плотно контактировали с краями впадины, а объемная часть хорошо соприкасалась с подлежащей костью. Кольцо фиксируют 3-4 спонгиозными шурупами, далее вносят цементную "пломбу" и в нее устанавливают низкопрофильную чашку эндопротеза.

Кольцо на протяжении десятилетий остается имплантатом выбора в случаях дисплазии вертлужной впадины, ее дефектов, посттравматических деформаций, а также при ревизиях. Укрепляющее кольцо и было изначально разработано Мюллером для диспластичных впадин [1]. Дис-плазированная впадина часто очень плоская, поэтому медиализация и углубление в таз не всегда позволяют установить сферическую чашку. И здесь укрепляющее кольцо с усеченным дном имеет несомненное преимущество, поскольку позволяет сделать операцию быстрее и менее травматично. Кольцом проще укрыть сферическую чашку.

В целом, имплантат кольцо+цементная чашка крепится в большей мере бесцементной фиксацией, чем цементной, поскольку в области максимальных нагрузок создается прямой контакт между костью и шероховатой титановой поверхностью кольца. В последующем костная ткань интегрируется в поры кольца. Особо необходимо отметить, что в основе установки укрепляющего кольца должна быть press fit фиксация. Она достигается установкой кольца в ложе, сформированном фрезой меньшего на один размер диаметра.

Отверстия кольца позволяют надежно закрепить его во вкладыше и провести винты через костные аутотрансплантаты, заложенные за верхний и наружный края кольца, создать единую конструкционную систему между кольцом, трансплантатом и тазом. Фиксация винтами должна носить дополнительный усиливающий характер, поскольку она не предназначена для основной нагрузки. Количество вводимых винтов при этом варьирует от 2 до 6 в зависимости от веса пациента, возраста, состояния костной структуры, объема костной пластики.

Использования массивных трансплантатов по возможности следует избегать, так как их васкуляризация идет достаточно медленно, а нередко наступает и асептический некроз трансплантата. Поэтому предпочтительнее компактные не более 2 см3, спонгиозные или спонгиозно- кортикальные трансплантаты из головки или шейки бедра.

В случае использования трансплантатов они должны быть обращены к ложу только губчатой костью. Причем, если головка склерозирована, то костные блоки лучше изготовить из метафизар-ной спонгиозной кости (из будущего костного ложа). Кольцо устанавливают таким образом, чтобы его большое отверстие располагалось по центру вертлужной впадины и имело полный контакт с ее дном. Трансплантат при этом может немного сминаться. Производится фиксация кольца к своду первым винтом, введенным в одно из средних отверстий. Еще раз проверяется положение кольца и если оно не устраивает, на одном винте его можно немного развернуть. После этого производят окончательную фиксацию не менее чем тремя 6,5 мм спонгиозными винтами. На этом этапе до цементирования может быть установлен дополнительный костный блок, заведенный за фланец кольца и фиксированный через его отверстие к подвздошной кости. Чтобы улучшить в перспективе кровоснабжение блоков, рекомендуется в каждом из них 1,5 миллиметровой спицей сформировать отверстия, проникающие в подвздошную кость. Свободное пространство между блоками заполняется имплантируемыми спонгиозными чипсами. С целью улучшения цементной фиксации пока цемент еще жидкий, шпателем тщательно обмазывают внешнюю поверхность полиэтиленового вкладыша. Цемент вводят во впадину с кольцом, импактором-направителем вкладыш прижимают к кольцу. Цемент уплотняется, излишки его удаляют до наступления реакции полимеризации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ исходов на протяжении пяти лет после операции дает основания считать, что анти-протрузионные кольца предохраняют костные трансплантаты от излишнего давления, предотвращают их рассасывание и дислокацию гнезда эндопротеза.

В случаях совместного применения костной пластики кольцо изолирует и защищает костный трансплантат от цемента. Цемент, фиксирующий полиэтиленовый вкладыш, выполняет скорее механическую функцию удерживания вкладыша в кольце. Кроме того, это дает большую степень свободы в плане создания максимального контакта между костью и кольцом, с одной стороны, и с другой большую степень выбора в отношении правильной ориентации вкладыша.

Известно, что полиэтиленовая чашка, фиксированная цементом в Мюллеровском укрепляющем кольце, дает лучшие результаты, чем обычная чашка цементной фиксации [19]. Причём профессор Мюллер сам в последние годы своей хирургической деятельности полностью отказал- ся от простых цементных чашек и использовал их исключительно с кольцом. С кольцом рекомендуется применять низкопрофильные полиэтиленовые вкладыши. Только в 7 случаях (7,4 %) мы в кольцо имплантировали не низкопрофильные, а полнопрофильные полиэтиленовые чашки.

Проведен анализ интраоперационной ориентации плоскости входа кольца относительно горизонтальной линии Хильгенрейнера.

Рентгенологически выявлена избыточная вер-тикализация кольца в послеоперационном периоде в 19 (12,2 %) случаях. Избыточный горизонтальный наклон плоскости входа кольца Мюллера определен у 15 (9,6 %) пациентов, а правильная ориентация (угол 450) у 122 (78,2 %). На клинический результат оперативного лечения эти варианты не повлияли, ибо цементная пломба, фиксирующая полиэтиленовый низкопрофильный вертлужный вкладыш, выполняет в этой конструкции механическую функцию удержания вкладыша. Это дает большую степень свободы в отношении правильной ориентации вертлужного компонента.

Нами отмечено, что биомеханическая реабилитация конечности и сустава у пациентов, пере- несших имплантацию опорного кольца Мюллера, происходит значительно быстрее, поскольку они раньше отказываются от пользования дополнительными средствами опоры.

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ

В начале своей практики по имплантации колец в 4 случаях (2,5 %) мы столкнулись с первичной асептической нестабильностью, связанной с техническими недочётами во время операции (ятрогенная асептическая нестабильность).

После ревизионных операций нам удалось достичь стабильности вертлужного компонента.

В 2 случаях (1,2 %) возникла нестабильность полиэтиленовой вертлужной чашки, что также потребовало ревизии и цементной реимплантации.

ВЫВОДЫ

-

1. Кольца Мюллера являются необходимым элементом в арсенале ортопедов, занимающихся эндопротезированием тазобедренного сустава. По нашим данным необходимость в его применении составила 27,9 %.

-

2. В большинстве случаев использование укрепляющих колец показано пациентам молодого возраста с дефектами вертлужной впадины различной этиологии.

-

3. Нарушение техники операции обуслови-

- ло в 6 случаях нестабильность тазового компонента эндопротеза, что составило 3,8 % (срок наблюдения до 5 лет).

-

4. Положительный исход лечения столь сложного контингента больных обусловлен индивидуальным подходом к каждому конкретному случаю, что выражалось в использовании укрепляющих колец в сочетании с вариантами костной пластики дна или свода вертлужной впадины.