Эндоваскулярное лечение аневризмы селезеночной артерии (клиническое наблюдение)

Автор: Шварц Е.Ю., Одинцов Н.С., Хазов П.А., Генералов М.И., Кокорин Д.М., Олещук А.Н., Майстренко Д.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 1 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Аневризматическое расширение висцеральных артерий —достаточно редко встречающееся в сосудистой хирургии заболевание (всего 0,1-2% случаев на 100 тыс. населения). Тем не менее для пациентов с данной патологией очень важна своевременная диагностика, так как имеется высокий риск внезапных кровотечений в забрюшинное пространство, связанный с разрывом аневризмы. В статье представлен клинический случай успешного эндоваскулярного лечения гигантской аневризмы селезеночной артерии путем эмболизации ее спиралями. Преимущества применяемой нами техники: минимальная инвазивность, возможность выявления точной локализации поражения и эмболизации определенного участка артерии, возможность выполнения данной операции пациентам с высоким хирургическим риском, отсутствие необходимости в удалении селезенки. Наш опыт показывает, что эндоваскулярное лечение является полноценной альтернативой открытой хирургии для пациентов с аневризмой селезеночной артерии. Мы полагаем, что транскатетерная эмболизация аневризм висцеральных артерий — это метод выбора при данной патологии.

Эмболизационные спирали, селезеночная артерия, рентгенэндоваскулярное лечение, аневризма

Короткий адрес: https://sciup.org/149134982

IDR: 149134982 | УДК: 616.136.42+616.13–089

Текст научной статьи Эндоваскулярное лечение аневризмы селезеночной артерии (клиническое наблюдение)

1Введение. Аневризматическое расширение висцеральных артерий — достаточно редко встречающееся в сосудистой хирургии заболевание (всего 0,1– 2% случаев на 100 тыс. населения) [1]. Тем не менее для пациентов с данной патологией очень важна своевременная диагностика, так как имеется высокий риск внезапных кровотечений в забрюшинное пространство, связанный с разрывом аневризмы. Смертность при этом осложнении колеблется от 25 до 100%, в зависимости от анатомических особенностей [1, 2].

Самым часто встречающимся вариантом аневризматического расширения висцеральных артерий является аневризма селезеночной артерии (АСА), составляющая 50-75% от числа всех висцеральных аневризм [3]. Частота встречаемости данного вида патологии селезеночной артерии в общей популяции населения составляет 0,8% [4]. Риск разрыва АСА не зависит от ее размера и составляет 3-20% от числа диагностированных случаев [2, 3, 5].

Нередко АСА становится находкой при исследованиях, проводимых пациенту по поводу иной патологии органов брюшной полости. Чаще всего такими диагностическими методами оказываются ультразвуковое исследование и компьютерная томография (КТ) — ангиография. Только в 20% случаев АСА имеют клинические проявления в виде боли в эпигастрии или левом подреберье [6]. Отсутствие клиники не может считаться показателем полного благополучия для пациента, АСА — это «бомба, время взрыва которой нельзя предсказать» [6–8]. Учитывая высокий уровень смертности при разрывах АСА, лечение как симптомных, так и асимптомных случаев является обязательным [7, 8].

В данной работе представлен клинический случай успешного эндоваскулярного лечения гигантской АСА путем эмболизации ее спиралями.

Цель — продемонстрировать возможности эндоваскулярного лечения АСА, показать минимализм хирургической травмы и низкий риск послеоперационных осложнений.

Описание данного клинического случая было одобрено этическим комитетом ФГБУ «РНЦ РХТ имени академика А. М. Гранова» Минздрава России, от пациентки получено информированное согласие на использование материалов и информации, непосредственно относящейся к пациентке.

Описание клинического случая. В отделение сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии ФГБУ «РНЦ РХТ имени академика А. М. Гранова» Минздрава России поступила пациентка Е., 59 лет, с диагнозом «аневризма селезеночной артерии».

Пациентка активно жалоб не предъявляла. Анамнез заболевания: считает себя больной в течение трех месяцев, когда было выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, в результате которого выявлена АСА вблизи хвоста поджелудочной железы.

По результатам МСКТ-ангиографии выявлена АСА размерами 33×41 мм (рис. 1, 2). На следующий день после поступления после предоперационной подготовки выполнена целиакография, ангиография

Рис. 1. Результаты мультиспиральной компьютерной томографии — ангиографии брюшного отдела аорты и ее ветвей (3D-реконструкция): определяется крупная аневризма селезеночной артерии

Рис. 2. Результаты мультиспиральной компьютерной томографии — ангиографии брюшного отдела аорты и ее ветвей (аксиальная проекция): черная стрелка указывает на аневризму селезеночной артерии, белая стрелка — на аорту

Рис. 3. Ангиограмма селезеночной артерии: микрокатетер установлен в полость мешка аневризмы

Рис. 4. Брюшная аортограмма: определяется мешотчатая аневризма селезеночной артерии

селезеночной артерии, а затем симультантная эмболизация селезеночной артерии.

Вмешательство выполнялось под местной анестезией 5 мл 1 %-го раствора лидокаина. Проведена пункция правой лучевой артерии. Установлен интро-дьюсер 5F. Катетер HH1 (COOK) 5F последовательно установлен в чревный ствол, селезеночную артерию. Выполнена ангиография, по результатам которой в средней трети селезеночной артерии визуализируется аневризма с максимальным внутренним диаметром 37 мм (рис. 3, 4). Селезеночная артерия проходима на всем протяжении.

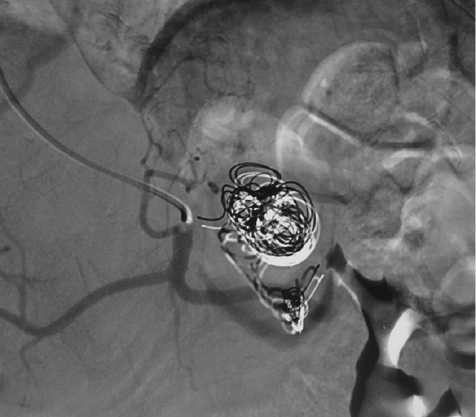

Микрокатетер Rebar-027 (Medtronic) коаксиально установлен в мешок аневризмы. Выполнена эмболизация АСА. Установлено четыре эмболизационных спирали Azur (Terumo) и Concerto (Medtronic) диаметром витка от 14 до 25 мм, длиной от 40 до 50 см. На контрольном снимке эмболизированная часть аневризмы содержит компактно установленные спирали. Кровоток по селезеночной артерии не нарушен, мешок аневризмы не определяется (рис. 5).

Инструменты удалены из сосудистого русла, гемостаз был выполнен с помощью TR-band (Terumo).

Послеоперационный период протекал гладко, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 4-е сутки после операции. В послеоперационный период пациентка жалоб на боли в животе, левом боку не отмечала; показатели клинического, биохимического анализов крови были в пределах референтных значений. По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости, выполненного после операции, данных, указывающих на патологию селезенки, нет.

В последующие 6 месяцев наблюдения существенных нарушений в самочувствии не отмечалось.

Обсуждение клинического случая. Бессимптомное течение заболевание и случайное обнаружение аневризмы при амбулаторном ультразвуковом обследовании у нашей пациентки нельзя считать неожиданностью. Выявленную у пациентки аневризму необходимо было классифицировать. Выделяют несколько типов аневризм: истинная аневризма — аневризма, стенками которой являются структурные элементы сосудистой стенки; ложная аневризма —

Рис. 5. Контрольная ангиограмма после эмболизации аневризмы: в мешке аневризмы — металлические спирали, в полость аневризмы контрастный препарат не поступает наполненная кровью полость, лежащая в тканях вне просвета артерии, но сообщающаяся с ним через отверстие в стенке. Отдельно выделяют расслаивающую аневризму — внезапное образование дефекта внутренней оболочки стенки с последующим проникновением потока крови в дегенеративно-измененный средний слой с последующим образованием внутристеночной гематомы и продольным расслоением стенки [9]. Отсутствие клинических проявлений и данные КТ позволили считать, что в описанном случае мы имели дело с истинной аневризмой, без признаков расслоения и разрыва.

В отношении установления причины развития аневризмы у пациентки возникли определенные трудности, поскольку точная этиология не спровоцированной травмирующим агентом АСА до сих пор до конца не изучена. Вместе с тем можно с определенной долей уверенности утверждать, что возникновение АСА у нашей пациентки связано с такими факторами риска, как атеросклероз (что подтверж- дают данные КТ-ангиографии брюшного отдела аорты и ей ветвей, а также данные ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий, выполненных перед госпитализацией; в артериях определяются гемодинамически незначимые атеросклеротические бляшки) и женский пол. Другими факторами риска развития АСА являются дисплазии соединительной ткани, предшествующая трансплантация печени, цирроз печени, портальная гипертензия, беременность. Последние три считаются наиболее значимыми факторами риска в развитии АСА. Частота АСА у пациентов с циррозом составляет от 7 до 17%. У 50% из таких пациентов присутствует портальная гипертензия [6]. Однако в нашем случае указанных факторов риска не было выявлено. В целом у женщин вероятность развития АСА в четыре раза выше, чем у мужчин. У женщин риск увеличивается при беременности и с каждой беременностью становится выше [6].

При выборе тактики вмешательства было учтено, что варианты лечения АСА включают открытое хирургическое вмешательство, эндоваскулярное лечение, лапароскопическое и робот-ассистирован-ное хирургическое вмешательство. Традиционным методом долгие годы была перевязка селезеночной артерии или иссечение аневризмы, возможно, с частичной или полной спленэктомией, а иногда с дистальной панкреатэктомией. За последние десятилетия использование эндоваскулярных методов стало наиболее распространенной альтернативой в лечении АСА [3]. Эти методы могут использоваться для лечения большинства АСА и псевдоаневризм селезеночной артерии, независимо от клинической картины, этиологии и расположения. Эндоваскулярное лечение также показано при разрыве АСА или наличии ложной АСА, особенно в тех случаях, когда найти пораженный участок было бы затруднительно во время обычной операции или пациент относится к группе высокого хирургического риска из-за наличия сопутствующей патологии или тяжести общего состояния [10]. В нашем учреждении практически у 100% пациентов с указанной патологией было выполнено эндоваскулярное вмешательство.

Существует несколько методов эндоваскулярного лечения аневризм висцеральных артерий: установка стент-графта, использование в качестве материалов для эмболизации спиралей, жидких эмболизирую-щих материалов. Выбор подходящей техники зависит от типа и размера аневризмы, а также от анатомии пораженной артерии [3]. Особенности анатомии нашей пациентки заставили нас усомниться в предполагаемой эффективности установки стент-графта, поэтому было принято решение о применении спиралей в качестве эмболизирующего агента.

Кроме того, было учтено, что эндоваскулярное лечение показано при аневризмах размером более 2 см, увеличении ее диаметра в течение года более чем на 0,5 см, независимо от первоначальных размеров, а также наличие псевдоаневризмы [11]. В отношении кальцифицированных аневризм ни одно исследование не продемонстрировало наличия защитного фактора кальцификатов от разрыва или роста. Между тем кальцинированные АСА могут ассоциироваться с меньшим размером аневризмы. Эмболизация АСА почти всегда возможна при аневризмах дистальной части артерии, в то время как установка стентов является нежелательной, а иногда и невозможной при извитости артерии [10].

В нашем центре в последние годы транскатетерная эмболизация стала основным методом лечения аневризм висцеральных артерий. Данный метод был использован и в описанном клиническом случае, поскольку хирургический риск при его использовании ниже, а эффективность выше, чем при других техниках хирургического вмешательства [10]. Преимущества перед открытой операцией: местная анестезия, быстрое выявление точной локализации аневризмы, оценка коллатерального кровотока, низкий риск для пациентов, у которых есть относительные или абсолютные противопоказания к хирургическому вмешательству, более легкий доступ к аневризме (минимальная травматичность операции), меньший срок пребывания в стационаре после вмешательства, быстрая реабилитация [11].

В большинстве случаев эндоваскулярное лечение устраняет необходимость в дальнейшем хирургическом вмешательстве по поводу данной патологии. У нашей пациентки показаний к проведению операции после выполнения эмболизации АСА не было, поскольку был достигнут желаемый результат во время выполнения эндоваскулярного этапа. Открытая хирургия, робот-ассистированная операция или гибридные методики могут быть применены при разрыве АСА, а также при жизнеугрожающих ситуациях во время вмешательства у беременных женщин [3]. В представленном клиническом случае признаков разрыва АСА не наблюдалось, пациентка не пребывала в состоянии беременности.

Пациентке, случай которой представлен в данной работе, удалось сохранить селезенку. В описанном клиническом случае в послеоперационный период пациентка жалоб на боли в животе, левом боку не предъявляла; показатели анализов крови были в допустимых пределах, данных, указывающих на патологию селезенки, не выявлено. Приведенная информация подтверждает сохранную функцию селезенки, что демонстрирует эффективность и безопасность выбранного нами хирургического вмешательства.

Некоторые авторы также отмечают, что в большинстве случаев при применении эндоваскулярных методик селезенка может быть сохранена. Сохранение селезеночной артерии желательно, но не всегда необходимо. Достаточное кровоснабжение из ветвей желудочных, сальниковых артерий и артерий поджелудочной железы обычно способно предотвратить инфаркт селезенки в случае нарушения кровотока по селезеночной артерии [12]. Но в различных источниках сообщалось и об обратных случаях [10].

Мы тоже считаем, что в данном случае КТ-ангиография имела решающее значение для подтверждения диагноза, для оценки размера поражения артерии, ее проходимости, а также кальциноза сосуда. Результаты КТ определили необходимость выполнения ангиографии с последующим эндоваскулярным лечением. КТ-визуализация также помогла специалистам при принятии решения относительно лучшего материала для эмболизации, диаметра спирали, длины витков и т. д.

Заключение. Эндоваскулярная эмболизация спиралями при лечении АСА была успешно использована в описанном клиническом случае. Примененная нами техника подтвердила ряд преимуществ выбранного подхода: минимальная инвазивность, возможность выявления точной локализации поражения и эмболизации определенного участка артерии, отсутствие необходимости в удалении селезенки.

В итоге был достигнут оптимальный результат лечения аневризмы висцеральной артерии. Таким образом, данный случай подтверждает наш опыт и мнение ряда исследователей о том, что транскатетерная эмболизация аневризм висцеральных артерий является эффективным подходом и может быть методом выбора в лечении аневризм селезеночной артерии.

Список литературы Эндоваскулярное лечение аневризмы селезеночной артерии (клиническое наблюдение)

- Tulsyan N, Kashyap VS, Greenberg RK, et al. The endovascular management of visceral artery aneurysms and pseudoaneurysms. J Vase Surg 2007; 45 (2): 276-83.

- Cordova AC, Sumpio BE. Visceral Artery Aneurysms and Pseudoaneurysms — Should They All be Managed by Endovascular Techniques? Ann Vase Dis2013; 6 (4): 687-93.

- Hemp JH, Sabri SS. Endovascular management of visceral arterial aneurysms. Tech Vase Interv Radiol 2015; 18(1): 14-23.

- Leung E, Maingard J, Yeh J, et al. Contemporary endovascular management of splenic vascular pathologies. Clin Radiol 2020; 75 (12): 960.e23-960.e34.

- Lagana D, Carrafiello G, Mangini M, et al. Multimodal approach to endovascular treatment of visceral artery aneurysms and pseudoaneurysms. Eur J Radiol 2006; 59 (1): 104-11.

- Galimov O, Plechev V, Ishmetov V, et al. Newest technologiies in celiac trunk aneurysms treatment. Creative Surgery and Oncology 2017; 7 (2): 62-6.

- Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Боломатов H.B. и др. Применение нейрорентгенэндоваскулярных технологий при лечении посттравматических ложных аневризм висцеральных артерий. Международный журнал интервенционной кардиоангиологии 2014; (36): 48-51.

- Deger КС, Gundes Е, FedakarA. Surgical management of a splenic artery aneurysm. Clin Case Rep 2016; 4 (5): 524-5.

- Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al. Corrigendum to: 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. Eur Heart J 2015; 36 (41): 2779.

- Loffroy R, Guiu B, Cercueil JP, et al. Transcatheter arterial embolization of splenic artery aneurysms and pseudoaneurysms: short- and long-term results. Ann Vase Surg 2008; 22 (5): 618-26.

- Tijani Y, Zahdi O, Hormat-Allah M, et al. Embolisation des anevrysmes de I'artere splenique: traitement de choix. A propos d'un cas et revue de la litterature [Embolization of splenic artery aneurysms: Treatment of choice. About a case and review of the literature]. Ann Cardiol Angeiol 2020; (29): S0003-3928 (20) 30190-6.

- Saltzberg SS, Maldonado TS, Lamparello PJ, et al. Is endovascular therapy the preferred treatment for all visceral artery aneurysms? Ann Vase Surg 2005; 19 (4): 507-15.