Энеолит урало-сибирской лесостепи

Автор: Мосин Вадим Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культура, социум и человек в эпоху палеометалла (Урал и Западная Сибирь)

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представленные в статье энеолитические комплексы лесостепной зоны Зауралья и Западно-Сибирской равнины характеризуются как рядом отличительных черт для отдельных регионов, так и общими для всех элементами. Четко сформулировать отличительные черты восточной части Притоболья, Приишимья и Прииртышья по современному состоянию изученности очень затруднительно, можно лишь констатировать общее для всех комплексов гребенчато-ямочного ареала. Для них характерна посуда полуяйцевидной или слабо профилированной формы с отогнутым венчиком, орнаментированная оттисками гребенчатого штампа с простыми и геометрическими мотивами, отдельными рядами ямок под венчиком и по тулову. Присутствует посуда, украшенная ложношнуровой техникой или крупными наколами, а также «жучками». Возраст энеолитических памятников соответствует датам 4400-3000 (4300-2900) гг. до н. э., т. е. второй половине V - IV тыс. до н. э. (cal BC). Основной инвентарь, связанный с системой жизнеобеспечения, изготовлен из кремнистых пород камня. Энеолитическое население УралоСибирской равнины было связано широкой сетью социальных связей в неразрывные цепочки, охватывавшие южную часть лесной и лесостепную зоны.

Урал, западная сибирь, энеолит, керамика, орнаментальные традиции, хронология, идентичность социумов

Короткий адрес: https://sciup.org/147219049

IDR: 147219049 | УДК: 903.42(470.55)

Текст научной статьи Энеолит урало-сибирской лесостепи

Урало-Сибирская лесостепь – часть Западно-Сибирской равнины, протянувшаяся полосой шириною в 200–300 км от восточных склонов Уральских гор на западе до предгорий Алтая и Кузнецкого Алатау на востоке. Помимо собственно равнинных территорий Западной Сибири сюда включаются частично районы Зауральского пенеплена и Кокчетавского поднятия. На севере граница между лесостепью и западносибирской тайгой проходит примерно по 56-й параллели, на юге степные районы Северного и Центрального Казахстана граничат между 53-й и 52-й параллелями. Основная часть территории представляет собой столообразную равнину с возвышенными гривами, березовыми колками и реликтовыми сосновыми борами. Основные реки – Тобол, Ишим, Иртыш, Обь, пересекают с юга на север все природноландшафтные зоны этой части Евразии – от степи до тайги (кроме р. Урал, которая несет свои воды с севера на юг и в верхнем течении – из предгорий в степь).

Исследования, посвященные энеолиту Урало-Сибирского региона, имеют обширную историографию [Крижевская, 1977; Косарев, 1981; Матюшин, 1982; Зайберт, 1993; Калиева, Логвин, 1997; Шорин, 1999; Мосин, 2003; Чаиркина, 2005; Зах, 2009]. По

∗ Работа проведена в рамках Программы фундаментальных исследований, выполняемых совместно организациями СО, УрО и ДВО РАН, государственных академий наук России, национальных академий наук стран СНГ, отраслевых академий, и финансируемых из средств СО РАН и УрО РАН в 2012–2013 гг., а также при поддержке РФФИ (проект № 14–06–00041).

Мосин В. С. Энеолит урало-сибирской лесостепи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 44-57.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография

близким темам защищено пять докторских [Зайберт, 1992; Шорин, 1995; Логвин, 2002; Зах, 2006] и несколько кандидатских диссертаций. Поэтому история изучения и формирования основных научных концепций не нуждается в подробном анализе. Итогом указанных исследований стало выделение целого ряда археологических культур и культурно-исторических общностей. В Зауралье выделены кысыкульская, суртан-динская, липчинская, аятская, шувакишская культуры, в Притоболье и Тоболо-Ишимье – шапкульская, байрыкская, лыбаевская, в Северном Казахстане – ботайская и терсек-ская, в Прииртышье – екатерининская и александровская. Обозначенные археологические культуры в дальнейшем были объединены в культурно-исторические общности: для Зауралья, Притоболья и Северного Казахстана – в Урало-Иртышскую [Зайберт, 1993], Южноуральско-Североказахстанскую [Мосин, 2003], Зауральско-Североказахстанскую [Чаиркина, 1995], Зауральско-Казахстанскую [Шорин, 1995], Зауральскую общность энеолитических культур геометрической керамики [Калиева, Логвин, 1997]; для Тоболо-Ишимья и Прииртышья – в гребенчато-ямочную общность эпохи раннего металла [Молодин, 2001]. Помимо этого, было выделено несколько орнаментальных традиций в керамике, которые исследователи связывали с этнокультурными общностями: гребенчатая, гребенчато-ямочная, отступаю-ще-накольчатая. К этим основным традициям еще добавляются ямочно-гребенчатая и фигурно-штамповая [Косарев, 1981. C. 22; Зах, 2005].

Интересующий нас период – вторая половина V – IV тыс. до н. э. (cal BC), относится к энеолиту (или раннему металлу). Зафиксированные следы появления металлургии и металлообработки меди, как и, собственно, металлические орудия, единичны и практически не повлияли на общий облик эволюции каменного инвентаря и хозяйства в целом. На Урале предметы из меди или следы металлургии (учитывая при этом богатую рудную базу Урала) обнаружены в 20 памятниках из более чем сотни изученных [Крижевская, 1977; Матюшин, 1982; Нохрина, 1996. C. 52–58]. По основному критерию выделения энеолитических памятников к этому времени можно относить комплексы, в которых присутствует керамика, орнаментированная оттисками гребенчатого штампа с простыми и геометрическими мотивами, с «шагающей гребенкой», крупногребенчатыми и рамчатыми штампами, с «гусеничками», веревочкой и отступающими наколами («ложношнуровая»). Все эти типы керамики встречены на памятниках с присутствием металлургии или металлообработки [Мосин, 2008]. Остальные уральские памятники мы относим к энеолиту на основании совпадения типологических признаков в керамике и каменном инвентаре. В Притоболье, на поселении Кочегарово I, зафиксированы обломки мелких пластинок, проволочек, капелек меди, но достоверно связать эти находки именно с энеолитическим комплексом пока не представляется возможным, поскольку на площади поселения присутствуют материалы поздней бронзы, Средневековья и русского хутора XVIII в. В Приишимье следов металла не обнаружено, в Прииртышье известно три металлических предмета [Молодин, 1977], в Приобье – достоверно один [Кирюшин, 2002. C. 42]. Основной инвентарь, связанный с системой жизнеобеспечения, изготовлен из кремнистых пород камня.

Хронология энеолита Зауралья определяется 44 радиоуглеродными датами, полученными из памятников с различных территорий [Зах, 2009; Арефьев, Рыжкова, 2010; Шорин, Шорина, 2011; Chairkina et al., 2013; Долуханов, Тимофеев, 1972. C. 28–75; Тимофеев, Зайцева, 1996. C. 330–348; Тимофеев и др., 2004; Черных и др., 2011]. Обобщенный календарный возраст энеолитических комплексов соответствует датам 4400–3000 (4300–2900) гг. до н. э., т. е. второй половине V – IV тыс. до н. э. (cal BC) [Епимахов, Мосин, 2013].

В южной части лесостепной – северной части степной зоны, на поселениях Ботай, Красный Яр и Сергеевка, а в южной степи – для комплексов Кожай I и Кумкешу I (с гребенчатой и веревочной керамикой), получены даты 3750–2900 гг. до н. э. (cal BC) [Levine, Kislenko, 1997; Levine, 1999. P. 39; Калиева, Логвин, 1997; Логвин, 2002]. На многослойной стоянке Шидерты-3, расположенной в среднем течении р. Шидерты, в степной части Прииртышской равнины, в 50 км к западу от г. Экибастуза, из погребенной почвы, подстилающей энеолитический культурный слой, получена дата 5400 ± 95 (СОАН-3221) [Мерц, 2008].

Число постэнеолитических материалов в настоящее время ограничено, однако они располагают небольшой (5 дат), но очень компактной серией дат, относящихся к раннему бронзовому веку лесной зоны. Интервал (2470–2200 (2600–2000)) гг. до н. э. не смыкается с энеолитическим, но соответствует представлениям о периодизации. Существующая лакуна между энеолитом и бронзовым веком протяженностью около 800 лет заполнена пока единичными датами. В степной зоне Южного Урала это время появления населения ямной культуры; в лесостепи Иртышско-Обского междуречья безусловно требуются дополнительные исследования.

Палеогеографическая ситуация этого времени (конца атлантического – начала суббореального периодов) в регионе выглядит следующим образом. На Южном Урале граница между лесом и степью достигла в атлантическом периоде положения, близкого к современному, и в дальнейшем оставалась относительно стабильной. Общей особенностью всего атлантического периода в этой части Урала является значительное присутствие широколиственных пород – вяза, дуба, липы, а также лещины. В самом конце атлантического периода отмечается некоторое расширение степных пространств в лесостепных районах и незначительное остепнение самой южной окраины лесной зоны. Начальный этап суббореального времени – период глобального похолодания климата продолжительностью около 500 лет, который вызвал серьезные изменения в структуре палеоландшафтов, сформировавшихся в атлантический период. На юге региона в ландшафтах выявлено определенное участие лесных сообществ с сосной и елью, а также лугового разнотравья и злаков [Лаврушин, Спиридонова, 1999. C. 66–103; Смирнов, Кузьмина, 2005. C. 23–32; Дерягин и др., 2010. C. 46–50].

Площадка поселения Кочегарово I в энеолите (около 5 400–5 200 л. н.) представляла собой пойменный луг. Можно предположить, что во время функционирования поселения залесненность была выше по сравнению с настоящим временем. Об этом же свидетельствует остеологический анализ костных остатков поселения: из млекопитающих преобладает медведь, зафиксировано присутствие костей лошади, лося, благородного оленя, косули, барсука, куницы и выдры.

На территории Притоболья, Тоболо-Ишимья и юга Западной Сибири в течение атлантика происходило чередование степных ландшафтов с ксерофитной растительностью и кустарниковой березой, березовососновых лесов и лесостепей. Ландшафты современной северной лесостепи были сопоставимы с южно-лесостепными. Около 5 100–5 000 л. н. в результате воздействия умеренно-сухого и теплого климата происходило некоторое остепнение ландшафтов. В долинах рек сохранялись крупные участки леса, на равнинах доминировали березовые колки с примесью ольхи, ивы и калины. Возможно, что в это время типичная лесостепь немного продвинулась к северу. Начало суббореального времени связано с умеренным похолоданием и увлажнением. Лесостепные ландшафты, однако, занимали часть современной подтайги. В долинах распространялись березовые леса, часто с ольхой. Господствовали ландшафты лесостепного типа, отмечалось продвижение на юг бореальных лесных компонентов – кедра, сосны, ели [Зыкин и др., 2000. C. 3–22; Зах, Рябогина, 2005. C. 91–92].

В целом, для энеолитического периода региона характерны лесостепные ландшафты, ближе к широте Тюмени граничившие с южной кромкой лесной зоны, а на юге – захватывавшие районы северной степи с реликтовыми сосновыми борами, по экологии близкими к лесостепным.

Материальная культура лесостепного населения энеолитического периода характеризуется как рядом отличительных черт для отдельных регионов (Зауралья, Тоболо-Ишимья, Прииртышья, Приобья), так и общими для всех элементами. Керамические комплексы представляются наиболее очевидной и яркой их особенностью. Они позволяют четче отграничивать ареалы жизнедеятельности отдельных сообществ. Орнаментация керамики способна донести до нас образы, отражающие часть существовавших в тех или иных социумах традиций, которые люди воплощали в изобразительном искусстве. Анализировать каменный инвентарь сложнее, поскольку он непосредственно связан с особенностями технологии и техническими приемами, традиционными для данного общества, хозяйственной деятельностью, которая весьма разнообразна и имеет десятки вариаций в зависимости от условий возникновения археологического памятника. Варианты зависят от времени года,

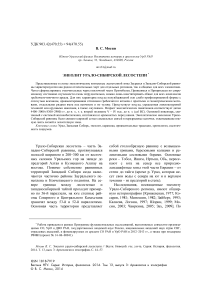

Карта основных памятников энеолита Урало-Сибирской лесостепи:

1 – Ново-Кумакская; 2 – Ударник; 3 – Ишкиновка; 4 – Макан I; 5 – Александровский IV; 6 – Агаповка I; 7 – Суртанды III, VI–VIII; 8 – Банное I; 9 – Карабалыкты IX, Мысовая; 10 – Мурат; 11 – Ново-Байрамгулово; 12 – Карагайлы I; 13 – Речной I; 14 – Дружный; 15 – Бурли II; 16 – Путиловская заимка; 17 – Стрелецкие II–IV; 18 – Краснокаменка; 19 – Красносельская; 20 – Ливановка; 21 – Евгеньевка; 22 – Аксу; 23 – Коль; 24 – Терсек Ка-рагай; 25 – Соленое озеро I; 26 – Бестамак; 27 – Дузбай-2; 28 – Ботай; 29 – Красный Яр; 30 – Васильковка; 31 – Рощинское; 32 – Баландино; 33 – Кожай I; 34 – Кумкешу I; 35 – Кочегарово I; 36 – Боборыкино-2; 37 – Коршуново; 38 – Дачное-2; 39 – Савин I; 40 – Слабодчики I; 41 – Двухозерное-1; 42 – Липихинское-5; 43 – Сазык-9; 44 – Старолыбаево-4; 45 – Бузан-3; 46 – Юртобор-21; 47 – Серебрянка-1; 48 – Ир II; 49 – Кокуй I; 50 – Боровлянка-2; 51 – Тюляшов Бор-2; 52 – Мергень-6; 53 – Екатериновка I; 54 – Венгерово-3; 55 – Сопка-2/2; 56 – Ирба; 57 – Киприно; 58 – Шидерты-3

хозяйственной принадлежности, продолжительности существования, частоты посещаемости, наличия или отсутствия сырья и т. д. Более того, на многих исследованных объектах из-за малой площади раскопов не были получены представительные комплексы изделий из камня, которые можно полноценно использовать при анализе. Поэтому большая часть современных исследований по неолиту и энеолиту опирается в основном на всестороннее рассмотрение именно керамических коллекций. В силу указанных причин не удалось избежать такого угла зрения и в настоящей работе. Многие годы главной задачей были хронологическая классификация археологических материалов и изучение процессов развития, взаимодействия и распространения археологических культур. В настоящее время актуален историко-археологический подход, в котором социумы древности можно реконструировать с опорой на изучение традиций, являвшихся основой идентичности древнего населения. Целью работы является попытка сформулировать черты, определяющие идентичность социумов урало-сибирского лесостепного энеолитического населения.

Территория Зауралья включает в себя центральную часть восточных склонов Уральских гор от верховьев р. Урал на юге до верховьев р. Тура на севере и равнинные регионы Притоболья на востоке. К настоящему времени в той или иной степени исследовано более 100 памятников, материалы которых целиком или частично можно отнести к периоду энеолита (см. рисунок). В культурных слоях памятников присутствуют часто в совместном залегании, но в различных сочетаниях, основные типы энеоли-тической керамики: гребенчатая с простыми и геометрическими мотивами, «ложношнуровая», гребенчатая с «косой нарезкой» зубцов, частично с «гусеничками», крупногре-бечатым штампом, веревочкой. Такое сочетание характерно для всей территории, но в разных вариациях на конкретных памятниках [Мосин, 2008]. Анализ комплексов каменных орудий показывает очень плавный переход от неолитической пластинчато-отщеповой техники изготовления орудий к отщепово-пластинчатой позднего энеолита, причем появление металла не сыграло определяющей роли в изменении каменного инвентаря. Технология расщепления кремнистого сырья и типологические наборы, определяющие своеобразие зауральского энеолита, характерны для всей территории.

Территория Притоболья, занимающая преимущественно лесостепную западную часть Западно-Сибирской равнины с р. Тобол и притоками, образующими его бассейн, может быть условно разделена на три территории: западную – верхнее течение левых притоков Тобола, в рамках восточного склона и Зауральского пенеплена; центральную – среднее течение Тобола, Исети и Миасса; восточную – нижнее течение Миасса, Исети и Тобола, в Тюменском Прито-болье заходящую уже в лесную зону. Практически все памятники энеолита западной и центральной частей расположены по берегам рек, в восточной части значительное количество памятников обнаружено на берегах Андреевской озерной системы.

В центральной части Притоболья энео-литические материалы были получены при исследовании более 20 поселений: Боборы-кино II, Коршуново, Кочегарово I, Дачное-2 и др., а также святилищ Савин I и Слабод-чики I (см. рисунок). Керамические комплексы центральной части Притоболья представлены сосудами полуяйцевидной открытой либо закрытой формы. Днища сосудов округлые и округло-приостренные. Большинство сосудов украшено простыми (линейными) мотивами: горизонтальные ряды наклонных, вертикальных, реже горизонтальных оттисков, горизонтальным и вертикальным многорядным зигзагом, вертикальными и горизонтальными рядами «шагающей гребенки», а также «елочкой». Геометрические мотивы представлены ромбической сеткой, горизонтальными и вертикальными цепочками ромбов и треугольников, многоугольников. В значительно меньшем количестве представлена посуда с орнаментом, выполненным углом гребенчатого штампа (так называемая шапкульская), а также отступающе-накольчатая (ложношнуровая), накольчатая (с отдельными наколами) и крупнонакольчатая посуда, составляющая с гребенчатой единые комплексы.

Отличительной чертой керамических комплексов являются ямки различной формы – круглые, овальные, неправильной формы и различной глубины, поставленные поверх отпечатков гребенчатого штампа с оставлением «жемчужин» на внутренней поверхности и в основном по венчику сосуда в виде одно-, реже двухрядных горизонтальных поясов.

Типологический набор каменного инвентаря полностью соответствует современным представлениям об энеолитической каменной индустрии речных поселений Зауралья, основанной на большей, по сравнению с неолитом, доле использования отщепов в качестве заготовок для изготовления орудий, расширении ассортимента за счет употребления некремнистых пород камня, общем укрупнении, большем разнообразии типов скребков и двусторонне обработанных орудий.

В восточной части Притоболья исследованы более 30 поселений: Двухозерное I, Липихинское-5, Сазык-9, Нижнеингальское-3, Старолыбаево-4, Чечкино-2, Юртобор-21 и др., а также грунтовые могильники Бузан-3 и на Большом Андреевском озере (см. рисунок). Керамика так назывемого лыба-евского типа представлена посудой с при-остренными либо округло-приостренными днищами. В отдельных случаях отмечаются уплощенные донышки. Использовалась от-ступающе-накольчатая, коротко- и длинногребенчатая техника. Эта посуда залегает в однотипных стратиграфических и плани-графических условиях, в том числе в рамках закрытых и полузакрытых комплексов [Волков, 2002]. В северной части этого района представлены керамические комплексы, которые обозначаются как шапкульские, байрыкские и липчинские [Старков, 1980; Зах, 2009].

Проблема идентификации керамических комплексов восточного региона Притоболья заключается в том, что часто материалы с одних и тех же памятников исследователи называют то лыбаевскими, то шапкульски-ми или байрыкскими [Волков, 2009; Зах, 2009]. В целом, они очень близки комплексам центральной части и представляют собой сочетание посуды, орнаментированной оттисками гребенчатого штампа, отступающими наколами (ложным шнуром), с простыми и геометрическими мотивами, отдельными рядами ямок, «жучками».

Особенности каменной индустрии устанавливаются по материалам нескольких памятников. Для грунтового могильника Бу-зан-3 [Матвеев и др., 1997], поселений Сазык-9 [Усачева, 2002. C. 103–113] и Ли-пихинское-5 отмечается преобладание изделий из яшмы, кремня и качественных кремнистых сланцев [Матвеева и др., 2005]. Хорошо представлены орудия на пластинах и пластинчатых отщепах, доля которых достигает 50 %, значительно число микропластин шириной до 1,0 см. С грунтового могильника Бузан-3 происходит наконечник стрелы на пластине с боковой выемкой кельтеминарского типа [Матвеев и др., 1997]. На остальных памятниках (Двухозер-ное-1, Нижнеингальское-3а, Старолыбаево-4, -7 и др.) набор каменных артефактов минимален. Изделия, как правило, изготовлены на отщепах и плитках, из сырья низкого качества – черного плитчатого сланца, зеленокаменной породы и пр. Каменный инвентарь шапкульских памятников представлен в основном на озерных поселениях [Старков, 1980].

В Приишимье основные исследованные памятники – Кокуй I (жилище 2), Ир II (комплекс III), Серебрянка-1 (комплексы III–V), Боровлянка-2, Тюляшов Бор-2, Мер-гень-6 [Генинг, Голдина, 1969. Табл. 2–13; Косинская, 1984. C. 45–55; Панфилов, 1993; Зах, 2009]. Авторы раскопок сопоставляют керамические комплексы с уже отмеченными выше байрыкскими, шапкульскими культурными типами, а также с екатерининским, более свойственным Прииртышью. Каменный инвентарь на поселении Ир II практически не представлен, на Кокуе I и Серебрянке-1 комплекс пластинчато-отще-повый с преобладанием пластинчатого.

В Прииртышье к основным известным памятникам можно отнести поселения Екатериновка I, Венгерово III, Пеньки I–II, Ши-ловокурьинская. В керамических комплексах поселений сочетается кругло- и остродонная посуда (редко – с плоским дном) с гребенчато-ямочным и отступающе-накольчатым орнаментом. Редко, но встречаются насечки, прочерчивание палочкой, сочетание гребенчатого штампа и отступающей палочки. Наиболее представительными являются екатерининские комплексы, в которых выделяется несколько своеобразный александровский тип керамики, сформировавшийся на базе екатерининского. Это закрытые сосуды с отогнутым венчиком, внутренняя поверхность обработана гребенчатым штампом. Среди орнаментальных мотивов появляются геометрические элементы [Петров, 1987]. Каменный инвентарь пластинчато-отщепо-вый, на Венгерово III пластинчатый комплекс составляет 36,6 % от общего числа находок из камня [Молодин, 1977. C. 46]. Авторы относят прииртышские памятники к различным культурным образованиям – культурам, типам и общностям: екатерининской, байрыкской, новокусковскому этапу, среднеиртышской [Косарев, 1981. C. 54–59; 1987. C. 261–267; Петров, 1987], или, в целом, что наиболее близко к современному пониманию – к гребенчатоямочной общности эпохи раннего металла [Молодин, 2001. C. 32–40].

Далее на восток в Новосибирском При-обье можно опереться на давно известные материалы поселений Киприно и Ирба. Керамические комплексы интерпретируются как кипринские, ирбинские, новокусковские или многокомпонентные [Молодин, 1977; Косарев, 1981; 1987; Кирюшин, 2002].

Кроме перечисленных поселений в лесостепи достаточно удовлетворительно представлены и погребальные комплексы – как отдельные погребения, так и могильники: Сопка-2/2, Бузан-3, Боровянка-17, Чепкуль-21, Ордынское и др. [Молодин, 2001; Матвеев и др., 1997; Хвостов, 2001; Зах и др.; Древние погребения Обь-Иртышья, 1991; Полосьмак и др., 1989; Косарев, 1987], что, в целом, говорит об устойчивой заселенности и стабильности населения лесостепного Урало-Сибирского региона в конце атлантика – начале суббореала.

Восточные склоны Урала и лесные и лесостепные территории, протянувшиеся к востоку до Оби, представляют собой единую историко-географическую зону. Территория проживания населения восточного склона имела протяженность в меридиональном направлении от района г. Орск на юге, до районов севернее г. Нижний Тагил. Вмещающим ландшафтом для этого населения являлось разнообразие близко расположенных друг от друга горно-лесного и холмисто-увалистого лесостепного ландшафтов. Данные типологии, трасологии и остеологии позволяют говорить об охотничье-рыболо-вческой системе жизнеобеспечения с сезонной сменой видов деятельности и различных вариантах сезонных стоянок.

Идентичность социумов восточного склона легко определяется по следующим признакам: керамическая посуда изготовлена из глины с примесью талька; имеет характерный блеск и красноватый оттенок; техника орнаментации построена на применении двух основных традиций – гребенчатой и отступающе-накольчатой (ложношнуровой); орнаментальные узоры имеют простые (линейные) и сложные геометрические композиции; каменный инвентарь изготовлен из кремнистых пород Магнитогорско-Тагильской мегазоны (разноцветных фтанитов, фтанитоидов и яшм), которые являются своеобразной визитной карточкой Зауралья в эпоху камня.

Зауральская холмисто-увалистая лесостепь на востоке без видимых географических границ переходит в лесостепную западносибирскую равнину, протянувшуюся от Притоболья до Приобья. Определенное однообразие окружающего ландшафта не могло не отразиться и на образе жизни, и на характере опредмечивания, выраженного в комплексах артефактов. Различия составляющих материальной культуры между изученными поселениями Притоболья, При-ишимья и Прииртышья не так очевидны и на общем фоне фиксируются отдельными деталями в орнаментации керамики или типологии каменного инвентаря. При археологической классификации это обстоятельство вызывает трудности идентификации комплексов. Материалы одних и тех же памятников попадают в разные археологические культуры или появляются синкретические названия (например, байрыкско-лыбаевские, либо посуда, «сочетающая лыбаевские и андреевские черты» [Волков, 2006]). Именно поэтому и было предложено объединить имеющиеся археологические материалы указанных территорий в «гребенчатоямочную общность эпохи раннего металла» [Молодин, 2001. C. 38–40].

Охота (добывались лошадь, лось, медведь, благородный олень, косуля, барсук, куница и выдра, а также водоплавающая дичь) и рыболовство (реконструируется по встречающимся среди артефактов наборам грузил различных форм, остаткам костей и чешуи рыб) являлись основой системы жизнеобеспечения. Важными отраслями экономики являлись кожевенное производство и деревообработка. Вероятно, как и на восточном склоне, население лесостепи прак- тиковало передвижения, соответствующие годовому хозяйственному циклу, и каждая община имела сеть стоянок и поселений (долговременных зимних и кратковременных – летних).

Четко сформулировать черты, определяющие идентичность социумов лесостепного Притоболья, Приишимья и Прииртышья по современному состоянию изученности, очень затруднительно в силу указанных выше причин. Можно лишь констатировать общее для всех комплексов гребенчатоямочного ареала. Первое – это производство посуды полуяйцевидной или слабо профилированной формы с отогнутым венчиком. Второе – выполнение орнаментации оттисками гребенчатого штампа с простыми (горизонтальные и вертикальные ряды оттисков, в том числе и «шагающая гребенка») и геометрическими мотивами, наличие отдельных рядов ямок под венчиком и по тулову, присутствие посуды, украшенной ложношнуровой техникой или крупными наколами, а также «жучками».

В южной, степной части Урало-Иртышского междуречья идентичность ботайско-терсекских комплексов определяется сочетанием гребенчатой, веревочной и неорна-ментированной посуды с преимущественно двусторонними орудиями на отщепах. Южную и северную зоны объединяют очень близкие разновидности в традиции орнаментирования изделий: оттиски гребенчатого штампа и ряды ямочных вдавлений по верхнему краю сосудов, линейные и геометрические композиции узоров. Уральская тальковая керамика и изделия из кремнистых пород – фтанитоидов и яшм из Магнитогорско-Тагильской мегазоны, часто встречаются на поселениях и святилищах Притоболья. Единство населения Зауралья, Притоболья и Тоболо-Ишимья отразилось и в существовании круглых в плане святилищ – Савин I, Слабодчики I, Велижаны-2. Их керамические комплексы отражают весь спектр орнаментальных традиций региона в энеолите.

Общины Притоболья, Приишимья и Прииртышья были связаны между собой широкой сетью контактов, охватывавших южную часть лесной и лесостепную зону. Постоянные связи широкого спектра (брачно-семейные, хозяйственные, дарообменные и др.) привели к тому, что в данном случае мы фиксируем феномен, получивший на- звание археологической непрерывности или единого социокультурного пространства. Существовала мозаика взаимосвязанных общин, каждая из которых была центром собственной социальной сети со своими направлениями брачных связей, и эти сети соседних общин неизбежно перекрывали друг друга во всех направлениях [Мосин, 2013. C. 6–25].

Список литературы Энеолит урало-сибирской лесостепи

- Арефьев В. А., Рыжкова О. В. Исследование VI Береговой стоянки на Горбуновском торфянике в 1989-1991 гг.//Древности Горбуновского торфяника. Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2010. Вып. 6. C. 76-112.

- Волков Е. Н. Энеолитический комплекс поселения Двухозерное-1//ВААЭ. 2002. № 4. C. 57-70.

- Волков Е. Н. Лыбаевские древности лесостепного Притоболья (эпоха энеолита)//ВААЭ. 2006. № 7. C. 22-35.

- Волков Е. Н. К проблеме изучения энеолитических культур Тюменского Притоболья//ВААЭ. 2009. № 11. C. 4-15.

- Генинг В. Ф., Голдина Р. Д. Поселение Кокуй I//ВАУ. 1969. Вып. 8. C. 30-47.

- Дерягин В. В., Сапелко Т. В., Хомутова В. И. Динамика озерных систем Южного Урала в голоцене//Динамика экосистем в голоцене: Материалы Второй Российской научной конференции. Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2010. 260 с.

- Долуханов П. М., Тимофеев В. И. Абсолютная хронология неолита Евразии (по данным радиоуглеродного метода)//Проблемы абсолютного датирования в археологии. М. 1972. C. 28-75.

- Древние погребения Обь-Иртышья. Омск: ОмГУ, 1991. 183 c.

- Епимахов А. В., Мосин В. C. Энеолит и ранний бронзовый век Урала в свете радиоуглеродной хронологии//Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы: Материалы тематической научной конференции. СПб.: Скифия-принт, 2013. C. 34-38.

- Зайберт В. Ф. Энеолит Урало-Иртьшского междуречья: Автореф. дис.... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1992. 52 с.

- Зайберт В. Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск: Наука, 1993. 246 с.

- Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Иртышья. Новосибирск: Наука, 2009. 320 с.

- Зах В. А., Рябогина Н. Е. Ландшафты и человек в среднем и позднем голоцене лесостепного Тоболо-Ишимья//Археология, этнография и антропология Евразии. 2005. № 4. C. 85-100.

- Зах В. А. Орнаментальные традиции в Западной Сибири//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2005. Вып. 6. C. 4-11.

- Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Иртышья: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2006. 55 с.

- Зах В. А., Скочина C. Н., Пархимович C. Г. Грунтовый могильник Чепкуль-21 на севере Андреевской озерной системы//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2005. Вып. 6. C. 24-41.

- Зыкин В. С., Зыкина В. С., Орлова Л. А. Стратиграфия и основные закономерности изменения природной среды и климата в плейстоцене и голоцене Западной Сибири//Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 1. C. 3-22.

- Калиева C. С., Логвин В. Н. Скотоводы Тургая в третьем тысячелетии до нашей эры. Кустанай: Министерство науки АН РК, Ин-т археологии им. Маргулана, 1997. 180 с.

- Кирюшин Ю. Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002. 294 с.

- Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 287 с.

- Косарев М. Ф. Западная Сибирь в переходноевремяотнеолитакбронзовому веку//Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. (Сер. «Археология СССР»). C. 252-267.

- Косинская Л. Я. Поселение Ир II//Древние поселения Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1984. C. 45-55.

- Крижевская Л. Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. 287 с.

- Лаврушин Ю. А., Спиридонова Е. А. Основные геолого-палеоэкологические события конца позднего плейстоцена и голоцена на восточном склоне Южного Урала//Природные системы Южного Урала. Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 1999. C. 66-103.

- Логвин В. Н. Тургайский прогиб в эпоху мезолита -энеолита: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2002. 40 с.

- Матвеев А. В., Зах В. А., Волков Е. Н. Исследование энеолитического могильника Бузан-3 в Ингальской долине//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 1997. Вып. 1. C. 156-158.

- Матвеева Н. П., Волков Е. Н., Матвеев А. В. Изучение этнокультурных ареалов и материальной культуры энеолита и бронзового века в Зауралье//Проблемы взаимодействия человека и природной среды. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2005. Вып. 6. C. 118-128.

- Матюшин Г. Н. Энеолит Южного Урала. М.: Наука, 1982. 328 с.

- Мерц В. К. Периодизация голоценовых комплексов Северного и Центрального Казахстана по материалам многослойной стоянки Шидерты-3: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2008. 26 с.

- Молодин В. И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск: Наука, 1977. 173 с.

- Молодин В. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. Т. 1. 128 с.

- Мосин В. C. Энеолитическая керамика Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. 220 с.

- Мосин В. C. Центральный Урал в IV-III тыс. до н. э.//ВАУ. 2008. Вып. 25. C. 159-174.

- Мосин В. C. Реальность выделения социумов в археологии каменного века//Этничность в археологии или археология этничности: Материалы круглого стола. Челябинск: ЦИКР «Рифей», 2013. 136 с.

- Нохрина Т. И. Сосуды-тигли с энеолитических памятников Южного Урала//Археология, антропология и этнография Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1996. C. 52-58.

- Панфилов А. Н. Многослойное поселение Серебрянка-1 в Нижнем Приишимье. Препринт. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1993. 80 с.

- Петров А. И. Периодизация и хронология памятников екатерининской культуры в Среднем Прииртышье//Источники по истории Западной Сибири (История и археология). Омск: Изд-во ОмГУ, 1987. C. 4-20.

- Полосьмак Н. В., Чикишева Т. А., Балуева Т. C. Неолитические могильники Северной Барабы. Новосибирск: Наука, 1989. 101 c.

- Смирнов Н. Г., Кузьмина Е. А. Динамика экосистем Южного Зауралья в голоцене//Археология Урала и Западной Сибири. Екатеринбург, 2005. C. 23-32.

- Старков В. Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.: Наука, 1980. 220 с. Тимофеев В. И., Зайцева Г. И. Проблемы абсолютной хронологии//Неолит Северной Евразии: Археология. М.: Наука, 1996. C. 330-348.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И., Долуханов П. М., Шукуров А. М. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб.: Изд-во «Теза», 2004. 158 с.

- Усачева И. В. Сазык IX -сезонное поселение эпохи энеолита в Тоболо-Исетском междуречье//Хронология и стратиграфия археологических памятников голоцена Западной Сибири и сопредельных территорий. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2002. C. 103-113.

- Хвостов В. А. Захоронения эпохи энеолита могильника Боровянка -XVII в Среднем Прииртышье//Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. C. 134-139.

- Чаиркина Н. М. Энеолит Среднего Зауралья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1995. 21 с.

- Чаиркина Н. М. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург, 2005. 410 с.

- Черных Е. Н., Кузьминых C. В., Орловская Л. Б. Металлоносные культуры лесной зоны вне системы Циркумпонтийской провинции: проблемы радиоуглеродной хронологии IV-III тыс. до н. э.//Аналитические исследования лаборатории естественно-научных методов. М., 2011. Вып. 2. C. 59-61

- Шорин А. Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий (проблема культурогенеза): Автореф. дис.... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1995. 47 с.

- Шорин А. Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза. Екатеринбург: Изд-во УрОРАН, 1999. 182 с.

- Шорин А. Ф., Шорина А. А. Радиокарбонные даты Кокшаровского холма//Вопросы археологии Урала. 2011. Вып. 26. C. 249-254.

- Chairkina N. M., Kuzmin Y. V., Burr G. S. Chronology of the Perishables: First AMS 14C dates of Wooden Artifacts from Aeneolithic-Bronze Age Waterlogged Sites in the Trans-Urals, Russia//Antiquity. 2013. Vol. 87. No. 336. P. 418-429.

- Levine M. A., Kislenko A. M. New Aeneolithic and Early Bronze Age Radiocarbon Dates for North Kazakhstan and South Siberia//Cambridge Archaeological Journal. 1997. Vol. 7. No. 2. Р. 297-300.

- Levine M. A. The Origins of Horse Husbandry on the Eurasian Steppe//Late Prehistoric Exploitation of the Eurasian Steppe. Cambridge, 1999. P. 5-58.