Энергетическая оценка ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур в условиях лесостепи Красноярского края

Автор: Романов В.Н., Колесников А.С., Заушинцена А.В., Кожевников Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Показана энергетическая эффективность возделывания зерновых культур по ресурсо-сберегающим технологиям в условиях Красно-ярской лесостепи. Урожайность зерновых культур имеет колебания в зависимости от способа обработки почвы. Минимализация в определенных условиях способствует форми-рованию более высокой урожайности. Ячмень по продуктивности уступает пшенице и овсу. При внесении аммиачной селитры средняя урожайность зерновых культур наименьшая на варианте прямого посева. Анализ уровня за-трат и рентабельности производства пшени-цы, овса и ячменя показал, что применение ре-сурсосберегающих технологий обработки поч-вы снижает трудовые затраты на 35,5-49,1 %, расход ГСМ уменьшается на 40,3-64,2 %. Уро-вень рентабельности при прямом посеве со-ставил 140 %, на варианте с дискованием - 129 %. Применение аммиачной селитры приве-ло к росту уровня рентабельности на вариан-те прямого посева на 3,8 %, на варианте с ми-нимальной обработкой дискатором на 23,7 %. Способы обработки почвы имеют различную энергетическую эффективность. Более низкие значения производственных затрат на единицу площади наблюдались при прямом посеве. В этом варианте затраты без применения мине-ральных удобрений составили 7139 руб/га. Применение аммиачной селитры повысило за-траты до 7740 руб./га. На варианте с диско-ванием без удобрений производственные за-траты составили 7795 руб/га, с применением аммиачной селитры затраты выросли до 8396 руб/га. Наибольшие производственные затраты получены при вспашке - 8877 и 9479 руб/га соответственно. В целом приме-нение минеральных удобрений при выращива-нии зерновых культур снижает себестои-мость продукции. Такая закономерность вы-звана значительной прибавкой урожая при внесении аммиачной селитры.

Обработка, почва, пше-ница, овес, ячмень, посев, чернозем обыкновенный, энергетическая оценка, ресурсосбере-гающие технологии, урожайность, рента-бельность

Короткий адрес: https://sciup.org/140224373

IDR: 140224373 | УДК: 633.1

Текст научной статьи Энергетическая оценка ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур в условиях лесостепи Красноярского края

Введение . За последние десятилетия в мировой сельскохозяйственной практике широко распространились ресурсосберегающие технологии минимальной и нулевой обработки почвы, которые замещают традиционные интенсивные технологии возделывания зерновых и других видов культур [1, 2]. Ресурсосберегающие технологии обработки вызывают возрастающий интерес из-за снижения энергоемкости производства, затрат труда и топлива [3].

Внедрение энергосберегающих технологий возделывания зерновых культур является приоритетным направлением в структурной перестройке методов ведения растениеводства и является залогом стабильного развития сельскохозяйственного производства [4].

Накопленный во многих странах положительный опыт внедрения ресурсосберегающих технологий требует проведения исследований по изучению влияния нового направления в различных почвенно-климатических условиях. В связи с недостаточной изученностью исследование ресурсосберегающих технологий обработки почв в условиях Красноярской лесостепи является актуальным.

Главной задачей земледелия Красноярского края является устойчивое производство качественной и конкурентоспособной продукции растениеводства с сохранением и повышением плодородия почвы. Основой решения этой задачи является эффективное использование почвенно-климатических ресурсов территории края и внедрение ресурсосберегающих систем обработки почвы.

Отвальная система обработки, оставаясь наиболее энергоемким приемом в технологии выращивания зерновых культур, не отвечает современным требованиям и является причиной деградации агрогенных почв и существенного снижения почвенного плодородия [5].

Наиболее важным показателем плодородия и экологического состояния почв, определяющим выполнение ею экологических функций, является содержание гумуса. Потеря гумуса пахотными почвами, особенно при невысокой культуре земледелия, является почти повсеместным явлением. Среднегодовой дефицит гумуса в пахотном слое за последние годы в среднем по стране составляет 0,52 т/га [6].

В условиях Красноярской лесостепи количе- ство гумуса за 70–80 лет в пахотном слое выщелоченных черноземов уменьшилось на 19 %, оподзоленных – на 12,7 % [7, 8]. Уменьшение запасов гумуса в пахотных почвах связано с сокращением поступления растительных остатков, а также усилением процессов минерализации, эрозии и дефляции вследствие механической обработки почвы [9–11].

Цель исследований . Энергетическая оценка применения ресурсосберегающих технологий при возделывании зерновых культур в условиях лесостепной зоны Красноярского края.

Объекты и методы исследований . Исследования проведены на базе муниципального инновационного предприятия «Минино» Красноярского НИИСХ, расположенного в 4 км от г. Красноярска. Географические координаты: широта 56˚ 03' с.ш., 92˚ 42' в.д. Территория хозяйства расположена в южной части Красноярского природного округа. В этой местности на целинных участках господствуют степные растительные ассоциации и преобладают черноземы обыкновенные.

Почва – чернозем обыкновенный, среднемощный, среднесуглинистый. Реакция почвенного раствора варьирует от нейтральной до слабощелочной (рН 7,1–7,8) [12]. Содержание гумуса в пахотном слое составляет в среднем 4 %, сумма обменных оснований составляет 40,0– 45,2 м-экв/100 г. Запасы подвижного фосфора (по Мачигину) находятся в пределах 3–5 мг/100 г, калия – от 19 до 23 мг/100 г почвы. Предельная полевая влагоемкость (ППВ) метрового слоя почвы стационара составляет 323 мм общей влаги, в том числе 159 мм – доступной. Устойчивое завядание растений наступает при влажности метрового профиля 11,7 %, или при 132 мм недоступной влаги.

Погодные условия оцениваются по данным метеостанции «Минино»[13]. Температура воздуха: минимальная – -1,1 °С; средняя – +0,5 °С; максимальная – + 1,8 °С. Сумма температур выше +5 °С =2215, выше +10 °С =1750 °С. Годовое количество осадков: среднее – 340 мм; максимальное – 370, за период май–сентябрь – 230 мм.

В работе изучали три различные системы основной обработки почвы:

-

1. Общепринятая – для условий лесостепи края зяблевая вспашка на глубину 20–22 см и

- предпосевная культивация весной.

-

2. Минимальная – состояла из осеннего и весеннего дискования тяжелой бороной на 8– 10 см при помощи БДМ-6 «Рубин» фирмы «Лемкен». Для обработки почвы использовался колесный трактор марки Джон-Дир.

-

3. Нулевая (технология no-till) – здесь механическая обработка не производилась. Посев культур проведен усовершенствованной сеялкой СЗС-2,1 на 5–6 см.

Наши исследования проведены на вариантах с посевами пшеницы, овса и ячменя. Использовались следующие сорта: пшеница – Новосибирская 29, ячмень – Буян, овес – Саян. Культуры выращиваются без применения минеральных удобрений с внесением 1 ц/га аммиачной селитры перед посевом культур одновременно по всем полям севооборота и всем вариантам обработки сеялкой СЗ-3,6, поперек направления основной обработки и посева. Учетная площадь делянок (полей) севооборотов составляет 30 м2. Учет урожая зерновых культур проводится пар-целлярно, прямым комбайнированием САМПО 500.

Исследования проведены с привлечением классических и современных методов [14–19]. Математическая обработка проведена по методу дисперсионного анализа из пакета программ «Snedecor» [20].

Результаты исследований и их обсуждение . Интегральным показателем оценки эффективности применения различных технологий обработки почвы служит урожайность. Культуры, возделываемые по минимальным и нулевым обработкам, по урожайности не уступают возделываемым по вспашке.

Урожайность зерновых культур имеет значительные колебания не только по годам исследований, но и в зависимости от способа обработки почвы. Минимализация способствует формированию более высокой урожайности. Ячмень по продуктивности уступает пшенице и овсу (табл. 1). При внесении аммиачной селитры средняя урожайность зерновых культур наименьшая на варианте прямого посева.

Для определения наиболее эффективного варианта агротехнологии возделывания сельскохозяйственных культур проведен расчет соотношения энергозатрат и экономического результата применения технологии.

Таблица 1

Максимальная урожайность зерновых культур в зависимости от технологии возделывания, 2014–2016 гг.

|

Вариант обработки почвы |

Урожайность, т/га |

Средняя урожайность, т/га |

Прибавка урожая, ц/га |

||

|

Пшеница |

Ячмень |

Овес |

|||

|

Применение аммиачной селитры (1 ц/га) |

|||||

|

Зяблевая вспашка |

3,9 |

2,4 |

4,7 |

3,6 |

- |

|

Дискование |

4,3 |

2,9 |

4,3 |

3,8 |

1,7 |

|

Прямой посев |

4,1 |

2,3 |

3,8 |

3,4 |

-2,7 |

|

НСР 05 , ц/га |

2,1 |

||||

|

Без применения удобрений |

|||||

|

Зяблевая вспашка |

3,7 |

2,1 |

4,5 |

3,4 |

- |

|

Дискование |

3,7 |

2,0 |

4,0 |

3,2 |

-2,0 |

|

Прямой посев |

3,9 |

2,2 |

3,0 |

3,0 |

-4,0 |

|

НСР 05 , ц/га |

2,0 |

||||

В настоящее время, помимо экономической эффективности, большую актуальность приобретает энергетическая эффективность. Она определяет рациональность использования энергетических ресурсов, уровень экономической целесообразности использования существующих энергетических ресурсов.

Биоэнергетическая оценка позволяет сравнить различные элементы технологий возделывания зерновых культур с точки зрения расхода энергетических средств и тем самым способствует разработке научно обоснованных энергосберегающих технологий. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы являются эффективными способами уменьшения затрат при возделывании зерновых культур. Основные затраты на обслуживание техники, занятой на возделывание культур, при переходе на прямой посев и дискование значительно снижаются. Это обусловлено уменьшением необходимых единиц техники и снижением нагрузки в несколько раз из-за уменьшения количества проходов агрегатов по полю.

Результат показывает экономическую эффективность и служит основанием объективной оценки достоинств и недостатков ресурсосберегающих способов обработки почвы.

Способы обработки почвы в опыте имеют различную экономическую эффективность. Самые низкие значения производственных затрат на единицу площади наблюдались при прямом посеве. В этом варианте производственные затраты составили 7740,2 руб/га с применением аммиачной селитры и 7138,8 руб/га без применения удобрений. На варианте с дискованием производственные затраты составили 8396,1 руб/га с применением аммиачной селитры и 7794,6 руб/га без применения удобрений. Наибольшие производственные затраты получены при вспашке 9478,7 и 8877,2 руб/га соответственно.

В целом применение минеральных удобрений при выращивании зерновых культур снижает себестоимость продукции. Такая закономерность вызвана значительной прибавкой урожая при внесении аммиачной селитры. На варианте прямого посева без применения минеральных удобрений себестоимость ячменя 2895 руб/т. На варианте с минимальной обработкой с внесением аммиачной селитры себестоимость овса 1949 руб/т. Самая большая разница в себестоимости зерна в зависимости от влияния удобрений выявлена на варианте с минимальной обработкой.

В целом внедрение ресурсосберегающих технологий позволяет повысить энергетическую эффективность возделывания зерновых культур. Сравнительная оценка технологий возделывания показала, что наибольший энергетический коэффициент получен на вариантах минимальной обработки (табл. 2) с применением аммиачной селитры (4,8) и прямого посева без применения минеральных удобрений (4,4).

Таблица 2

Энергетическая эффективность производства зерновых культур в зависимости от системы основной обработки

|

Показатель |

Аммиачная селитра (1 ц/га) |

Без удобрений |

||||

|

Способ обработки |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Энергосодержание урожая, ГДж/га: |

||||||

|

-пшеница |

64,78 |

71,42 |

68,10 |

61,46 |

61,46 |

64,78 |

|

-ячмень |

39,48 |

47,71 |

37,84 |

34,55 |

32,90 |

36,19 |

|

-овес |

76,00 |

69,53 |

61,45 |

72,77 |

64,68 |

48,51 |

|

-сред. |

60,09 |

62,89 |

55,79 |

56,26 |

53,01 |

49,83 |

|

Совокупные энергетические затраты, ГДж/га |

14,91 |

13,21 |

12,18 |

13,96 |

12,26 |

11,23 |

|

Чистый энергетический доход, ГДж/га: |

||||||

|

-пшеница |

49,87 |

58,22 |

55,93 |

47,49 |

49,20 |

53,55 |

|

-ячмень |

24,57 |

34,50 |

25,66 |

20,58 |

20,64 |

24,96 |

|

-овес |

61,09 |

56,32 |

49,27 |

58,80 |

52,42 |

37,28 |

|

-сред. |

45,18 |

49,68 |

43,62 |

42,29 |

40,75 |

38,60 |

|

Энергоемкость продукции,ГДж/т: |

||||||

|

-пшеница |

3,82 |

3,07 |

2,97 |

3,77 |

3,31 |

2,88 |

|

-ячмень |

6,21 |

4,55 |

5,29 |

6,65 |

6,13 |

5,10 |

|

-овес |

3,17 |

3,07 |

3,20 |

3,10 |

3,07 |

3,74 |

|

-сред. |

4,40 |

3,57 |

3,82 |

4,51 |

4,17 |

3,91 |

|

Коэффициент энергетической эффективности: |

||||||

|

-пшеница |

4,3 |

5,4 |

5,6 |

4,4 |

5,0 |

5,8 |

|

-ячмень |

2,6 |

3,6 |

3,1 |

2,5 |

2,7 |

3,2 |

|

-овес |

5,1 |

5,3 |

5,0 |

5,2 |

5,3 |

4,3 |

|

-сред. |

4,0 |

4,8 |

4,6 |

4,0 |

4,3 |

4,4 |

Примечание: 1 – традиционная система обработки; 2 – минимальная; 3 – прямой посев.

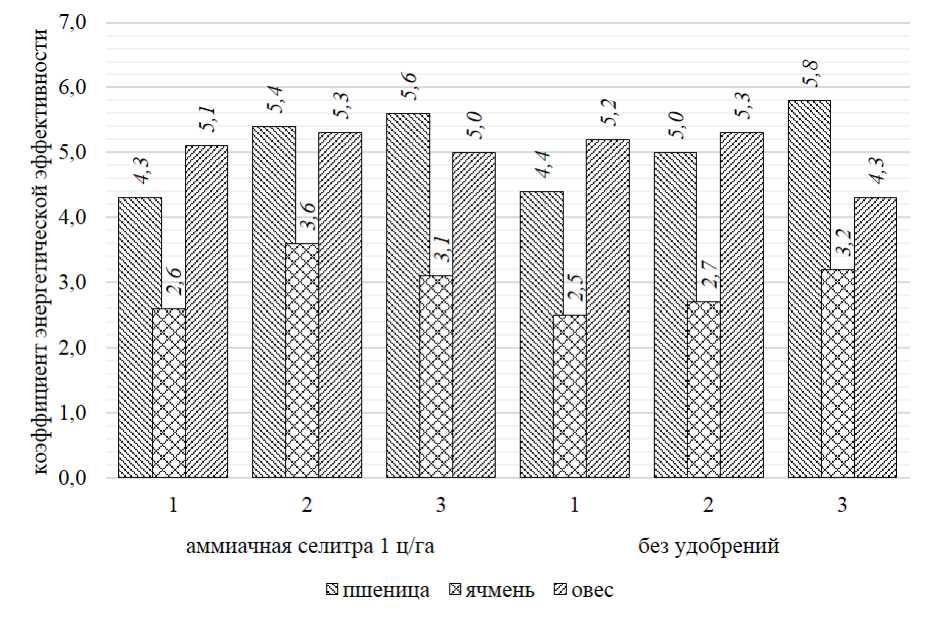

Затраты совокупной энергии выращивания зерновых культур полностью окупаются выходом валовой энергии во всех вариантах, но эффективность их была различная. Энергетическая эффективность выращивания яровой пшеницы максимальная на варианте прямого посева без применения удобрений (5,8), ярового ячменя на варианте минимальной обработки с применением аммиачной селитры (3,6), овса на варианте минимальной обработки независимо от удобрений (5,3). Увеличение коэффициента энергетической эффективности на вариантах с применением ресурсосберегающих технологий (рис.) объясняется сокращением проводимых технологических операций.

Оценка энергетической эффективности раз- личных систем обработки почвы позволяет сделать вывод об ощутимой энергетической эффективности ресурсосберегающих технологий и возможности их внедрения в производство.

Таким образом, ресурсосберегающие технологии предлагают важный альтернативный подход, соединяющий экологические принципы с производством стабильного урожая. Ресурсосберегающие технологии позволят сохранить почвенное плодородие, повысить производительность труда, снизить энергоемкость и повысить экономическую эффективность возделывания зерновых культур в условиях Красноярской лесостепи. Применение удобрений по всем вариантам обработки почвы повышает урожайность зерновых культур.

Коэффициент энергетической эффективности зерновых культур в зависимости от системы основной обработки почвы: 1 – традиционная система, 2 – минимальная; 3 – прямой посев

Выводы

-

1. Применение ресурсосберегающих технологий обработки существенно снижает производственные затраты. При использовании минимальной технологии трудозатраты сокращаются на 35,5 %, ГСМ на 40,3 %, при использовании технологии прямого посева трудозатраты сократились на 49,1 %, ГСМ на 64,2 % по сравнению с использованием традиционной технологии с зяблевой вспашкой.

-

2. На неудобренном фоне коэффициент энергетической эффективности на варианте прямого посева составил 4,4, на варианте зяблевой вспашки – 4,0.

-

3. Внедрение ресурсосберегающих технологий на удобренном фоне позволяет повысить энергетическую эффективность возделывания зерновых культур на вариантах с применением минимальной обработки до 4,8, на вариантах прямого посева до 4,6.

-

4. Расчет экономической эффективности показал, что наибольший уровень рентабельности на неудобренном фоне получен на варианте

прямого посева и составил 140 %, несколько уступает ему вариант минимальной обработки (129 %). Применение аммиачной селитры привело к росту уровня рентабельности на варианте прямого посева на 3,8 % и на 23,7 % на варианте с минимальной обработкой. На варианте с традиционной системой применение минеральных удобрений не привело к росту уровня рентабельности.

Список литературы Энергетическая оценка ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур в условиях лесостепи Красноярского края

- Агропромышленный комплекс Красноярского края в 2011-2015 гг. -Красноярск, 2016. -217 с.

- Система земледелия Красноярского края на ландшафтной основе: науч.-практ. рекомендации/под ред. С.В. Брылева. -Красноярск, 2015. -С. 27-32.

- Брылев С.В. Итоги работы и перспективы развития отрасли растениеводства Красноярского края//Инновационные технологии производства продуктов растениеводства. -Красноярск, 2011. -С. 3-7.

- Романов В.Н., Литау В.М. Продуктивность зерновых культур в зернопаровом севообороте в условиях Красноярской лесостепи//Достижения науки и техники АПК. -2014. -№ 6. -С. 42-44.

- Едимеичев Ю.Ф., Романов В.Н., Линев А.Ф. Совершенствование систем севооборотов Красноярского края на ландшафтных принципах//Земледелие. -2000. -№ 5. -С. 79-80.

- Кирюшин В.И. Принципы формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия//Аграрная наука. -1993. -№ 3. -С. 7-11.

- Кожевников Н.В. Влияние приемов основ-ной обработки почвы на содержание и запасы гумуса чернозема обыкновенного Красноярской лесостепи//Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове: мат-лы VI Всерос. науч.-практ. конф. -Томск, 2016. -С. 288-291.

- Трубников Ю.Н. Природные ресурсы и агроэкологический потенциал сельскохозяйственных культур в Красноярском крае//Достижения науки и техники АПК. -2016. -Т. 30. -№ 6. -С. 63-70.

- Чекаев Н.П., Кузнецов А.Ю. Технология No-till -путь к реальным результатам//Продовольственная политика и безопасность. -2015. -Т. 2. -№ 1. -С. 7-18.

- Власенко А.Н., Власенко Н.Г., Коротких Н.А. Проблемы и перспективы разработки и освоения технологии No-till на черноземах лесостепи Западной Сибири//Достижения науки и техники АПК. -2013. -№ 9. -С. 16-19.

- Юшкевич Л.В., Щитов А.Г., Ершов В.Л. Сравнительная продуктивность яровой пшеницы в повторных посевах в южной лесостепи Западной Сибири//Вестник Ом. ГАУ. -2016. -№ 2 (22). -С. 25-27.

- Оценка и изменение плотности сложения чернозема в полях севооборота/Н.Л. Кураченко, С.В. Солодченко, В.Н. Романов //Земледелие. -2010. -№ 1. -С. 9-11.

- Агрометеобюллетени АМС «Минино» за 2011-2017 гг.

- Качинский Н.А. Физика почв. -М.: Высшая школа, 1970. -360 с.

- Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. -Л.: Колос, 1967. -350 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -352 с.

- Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. -272 с.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. -М.: Наука,1990. -189 с.

- Методика Госкомиссии по сортоиспытанию с.-х. культур. -М., 1963.

- Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. -Новосибирск, 2004. -162 с.