Энергетические критерии эффективности спортивных движений

Автор: Томилов В.Н.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (53) т.15, 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается проблема выбора критериев при формировании эффективных способов выполнения спортивных движений. В качестве исходного критерия используется соотношение затрат энергии на вертикальное и горизонтальное перемещение тела в поле силы тяжести при наличии твердой поверхности. Вследствие морфофункциональных ограничений, налагаемых опорно-двигательным аппаратом на биомеханическую структуру движений, появляется необходимость использовать специфические критерии. Показано, что таким критерием может быть время двигательной реакции. Являясь показателем координационной сложности движения, это время одновременно отражает способность организма к эффективной организации движений. Подобная организация проявляется в виде ритмовой структуры. Приводятся оценки показателей ритма, полученные экспериментальным путем, и отмечается их общность в различных видах спорта. Учитывая это, а также эффективность отбора способов движений в ходе спортивной практики, указанные значения оценок предлагается считать близкими к оптимальным. Поскольку время двигательной реакции отражает особенности пространственной перестройки звеньев, другим критерием эффективности движений могут служить показатели асимметрии положения тела в процессе движения.

Локомоции, асимметрия, время двигательной реакции

Короткий адрес: https://sciup.org/146216037

IDR: 146216037 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Энергетические критерии эффективности спортивных движений

Рационализация движений в спорте требует выбора наиболее выгодных способов их выполнения.

Специфика проблемы рационализации предопределена тем, что опорнодвигательный аппарат человека в ходе эволюции приобрел свойства саморегулируемой автономной системы. Обладая большим количеством степеней свободы, такая система в состоянии обеспечить эффективное выполнение самых разнообразных движений в естественных условиях. В первую очередь это характерно для локомоторных движений. При этом особенности формирования управляющих механизмов движений, в частности программ движений в центральной нервной системе, тесно связаны с морфологическими особенностями опорно-двигательного аппарата. Именно вследствие жестких морфогенетических ограничений любая задача по усовершенствованию его функций заранее становится проблематичной.

Томилов Владимир Николаевич, к.т.н., д.п.н., профессор кафедры биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

С другой стороны, постоянное стремление к повышению результатов выводит структуру спортивных движений за рамки естественных локомоций. Это достигается использованием более прогрессивных способов и приемов выполнения двигательных действий в уже сложившихся спортивных дисциплинах и новых видах спорта. В связи с этим проблема разработки методов их рационализации сохраняет свою актуальность.

С общепризнанной точки зрения, в биосистемах отсутствует стремление к достижению какого-то наилучшего состояния: равновесие со средой достигается не в одной какой-то точке, а в целой области возможных состояний системы. В этом случае требование найти оптимум может быть излишним, достаточно, чтобы организм находил состояния, лежащие в заданных пределах [3].

Формально это означает, что задача оптимизации является многокритериальной, что предполагает рациональное использование различных индивидуальных качеств. На практике в условиях ярко выраженной целевой спортивной деятельности появляется проблема выбора наиболее значимых из этих качеств и соответствующих критериев их оценки.

Целевая направленность движения предопределяет требование разработки его модели, необходимой для синтеза управления и достижения целевой функции.

В данном случае речь идет о модели биомеханической структуры движения. Реализация оптимального управления должна опираться на выбранные критерии оптимизации параметров структуры.

В связи с этим автором поставлена задача обосновать использование некоторых условий и критериев рационализации.

Методология исследования

Гравитация, твердая земная поверхность, водная и воздушная среды предопределили многообразие движений и особенностей строения опорнодвигательного аппарата животного мира.

Рассмотрим передвижение пассивного тела массой m вдоль поверхности на расстояние S . В общем случае оно может перемещаться по любой траектории при наличии начальной скорости V 0 , направленной под углом α 0 к горизонтальной поверхности. Разлагая начальную скорость на горизонтальную V Г и вертикальную V В составляющие, оценим энергетические затраты на перемещение.

В наивысшей точке траектории на высоте h тело будет иметь приращение потенциальной энергии:

E = mgh . (1)

Высота подъема определится действием силы тяжести: h = gt В2 / 2, где t В – время подъема на высоту h (падения с этой высоты).

Одновременно, двигаясь равномерно вдоль горизонтали, за время t г тело пройдет расстояние S = V г t г .

Тогда h=gS2 . (2)

8 V Г 2

В этом случае энергетические затраты при перемещении вне поверхности при отсутствии сопротивления определятся из выражения mg2S2

E 1 = 8 V Г 2 .

Если тело перемещать на это же расстояние по поверхности, необходимо учесть затраты энергии на преодоление силы ее сопротивления F C . В частности, если действует сила трения F Tp = к тр mg , потери энергии составят следующую величину:

E 2 = F tp 5 = к тр mgS .

Сравнивая эти энергетические затраты между собой, получим соотношение

E 2 = 8 V r 2 к c

E1

где k c – коэффициент сопротивления.

V 22

Поскольку h = ^-, то (1) можно записать как S = ——

2gg

2 V 0 2 sin а 0 cos а 0

.

или

g

Дифференцируя перемещение по углу вылета, получаем известное условие, при котором оно будет максимальным: α 0 = 45°.

Л.П. Гамбарян получил зависимость по определению силы, которую должна развить конечность животного при прыжках [2]. Эта сила зависит от угла вылета и вычисляется по формуле mgS

,

4 1 sin2a„ sin —

0 I 2 J где l, S и β – соответственно длина конечности, длина прыжка и угол шага. Из этой формулы следует, что минимальная сила, которую может приложить животное в прыжке на заданное расстояние, возможна при угле вылета 45°, что соответствует предыдущему результату.

Но при таких локомоторных движениях, как бег по поверхности, являющихся сложной комбинацией отдельных прыжков, формирующих этот бег, большое значение приобретает фактор горизонтальной скорости. Н.А. Бернштейн показал, что при постоянной скорости движения наиболее эффективным значением угла вылета является величина 30–32° [1].

Из соотношения (2) видно, что выбор способа передвижения в поле силы тяжести определяется тремя основными факторами: расстоянием, на которое необходимо совершить перемещение, скоростью движения и качеством взаимодействия тела с поверхностью, на которой может осуществляться это перемещение. В частности:

-

– чем меньше, при заданных скоростях и перемещениях сила взаимодействия с поверхностью, т.е. чем меньше коэффициент сопротивления, тем выгоднее будет способ перемещения по поверхности по сравнению с любой другой траекторией;

-

– с ростом скорости движения выгоднее перемещение вне поверхности;

-

– с увеличением расстояния, наоборот, выгоднее перемещение по поверхности.

Во всех этих случаях сопротивление в воздушной среде не учитывается как существенный фактор в силу ее малой плотности и относительно малых скоростей перемещения.

При перемещениях в водной среде животные используют выработанные в ходе эволюции различные способы снижения сопротивления движению. Применительно к спортивным движениям это отразилось в способах и стилях спортивного плавания.

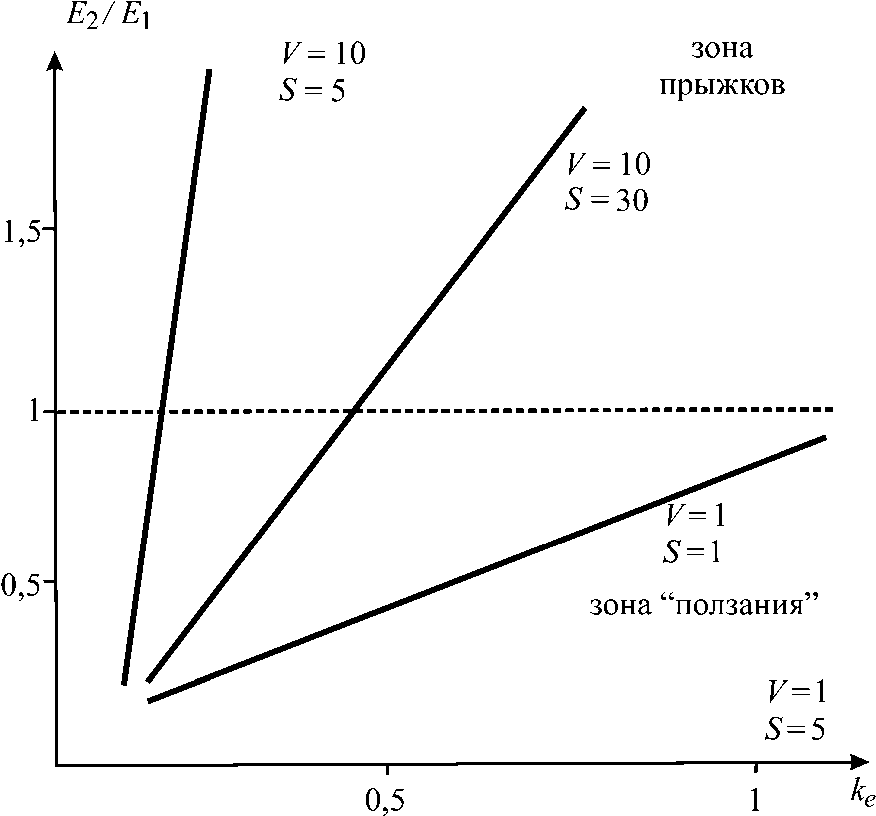

Рис. Графическая интерпретация предпочтения способов перемещения

На рисунке представлены графические зависимости соотношений энергетических затрат для разных скоростей и расстояний, построенные расчетным путем.

Все значения этих соотношений формируют две условные зоны: зону

E 2 E 2 «ползания» (при < 1); зону «прыжков» (при > 1).

E 1 E 1

В реальности имеется большое разнообразие видов локомоций, обусловленное разнообразием внешней среды. Тем не менее это многообразие существует в некоторых определенных границах вследствие жестких морфогенетических ограничений функций опорно-двигательного аппарата. Консервативность костно-мышечной структуры дополняется ограниченными возможностями по формированию произвольных двигательных программ в высших отделах нервной системы.

Все сказанное относилось к единичному прыжку. Появление бега как последовательности отдельных прыжков можно считать результатом оптимизации движения по критерию (2) соотношения энергетических затрат на вертикальное и горизонтальное перемещения.

Изменение скорости движения является решающим фактором, оказывающим влияние на это соотношение, так как зависимость от скорости является квадратичной. Максимальные значения конечной скорости могут быть достигнуты увеличением силы или времени отталкивания. Последнее менее предпочтительно, поскольку связано с ростом размеров тела и его массы, что означает увеличение энергетических расходов во всех аспектах жизнедеятельности.

Одновременно увеличение размеров тела увеличивает время двигательной реакции, которое явилось существенным фактором в борьбе за выживание. Для его уменьшения предпочтительно увеличивать силу отталкивания. Из анализа локомоций животных известно, что «большие прыжки, приводящие к схватыванию добычи, легче осуществляются толчком обеих задних конечностей одновременно» [2]. При этом речь идет о полупарном галопе, характерном для хищников.

Показатели ритма в некоторых видах спортивных движений

|

Виды движений |

Показатели ритма |

|

Преодоление барьеров |

1,2:1:2,2 |

|

Нападающий удар в волейболе |

1,1:1:1,4 |

|

Рывок штанги |

а ) 1,3:1:1,6 б ) 1,5:1:2,0 |

Наличие цели обуславливает проблему оптимизации управления движением и выбора его модели.

Согласно современным представлениям управление локомоциями и вообще моторными движениями трактуется как диссимметрирующее управление, как управление по преодолению симметричной исходной формы биологических тел – морфопозы. При этом предполагается, что морфопоза как каноническая форма тела выступает в роли исходной системы отсчета для построения движений [5].

Характер перестройки в расположения звеньев тела по ходу движения непосредственно влияет на время двигательной реакции. С усложнением движения это время увеличивается, поэтому оно используется как показатель координационной сложности движения [4, 6, 7].

Спортивные движения в силу своей специфики могут служить основой при разработке моделей и выявлении закономерностей, определяющих эффективность целевых движений. Для биомеханической структуры этих движений характерно наличие выраженных акцентов усилий и трех основных фаз:

-

1) фазы развертывания действия, характеризующейся начальным нарастанием усилия для разгона спортивного снаряда;

-

2) фазы перестройки звеньев биокинематической цепи для создания выгодных энергетических условий в финальной части, в этой фазе происходит некоторый спад усилий;

-

3) финальной части, в которой усилия достигают максимальных значений.

Соотношения кинематических и динамических характеристик отдельных фаз формируют ритм движения. Количественная оценка структур движений в разных видах спорта свидетельствует об общем характере их ритмовой организации (таблица).

Здесь показатели ритма отражают соотношения следующих величин в трех указанных фазах движения:

-

• в случае преодоления барьеров – соотношения длительностей фаз;

-

• в волейболе – соотношения длин шагов в фазах заключительной стадии движения перед нанесением удара;

-

• при подъеме штанги двумя различными способами ( б – более прогрессивный способ) – соотношения усилий.

Жесткая конкуренция в спорте, постоянный рост спортивных результатов диктуют выбор более эффективных способов выполнения соревновательных упражнений. Анализ прогрессивных способов выполнения движений в ряде традиционных видов спорта: прыжках в высоту, лыжных гонках и тяжелой атлетике показал, что их использование способствует повышению степени взаимодействия мышц, что в конечном счете направлено на усиление акцентирования движения в финальной части. Этот эффект достигается меньшим нарушением пространственной симметрии тела, плавной перестройкой и подготовкой звеньев опорно-двигательного аппарата к финальному усилию.

Выводы

Проведенный анализ позволяет в качестве отправных положений для дальнейших исследований в области биомеханики спортивных движений выдвинуть следующие:

-

1. Энергетические критерии, которые являются определяющими

-

2. Одним из важнейших критериев является показатель времени двигательной реакции. Это время характеризует способность организма к эффективной организации движений. Подобная организация проявляется в виде ритмовой структуры.

-

3. Ритм отражает особенности пространственной перестройки звеньев опорнодвигательного аппарата. Вследствие этого другим показателем эффективности движений может служить степень нарушения движения относительно исходной (стартовой) позы или показатели асимметрии положения тела.

-

4. Учитывая эффективность отбора прогрессивных способов движений в ходе спортивной практики, указанные выше значения оценок ритмовых структур можно считать близкими к оптимальным. Такие значения являются необходимым условием развития движения в процессе построения от элементарных актов к целостному движению.

-

5. Отмеченная общность в характере организации биомеханических структур различных движений позволяет распространять изложенные оценки за рамки чистых локомоций.

в формировании способов движений, необходимо модифицировать в критерии, учитывающие морфофункциональные ограничения, налагаемые на движение опорно-двигательным аппаратом.

Список литературы Энергетические критерии эффективности спортивных движений

- Бернштейн Н.А. Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка. -М.: Физкультура и спорт, 1940. -312 с.

- Гамбарян П.П. Бег млекопитающих: приспособительные особенности органов движения. -Л.: Наука, Ленингр. отд., 1972. -334 с.

- Новосельцев В.Н. Организм в мире техники: кибернетический аспект. -М.: Наука, 1989. -240 с.

- Орлова Н.А. Время реакции как показатель координационной сложности физического упражнения//Теория и практика физической культуры. -2005. -№ 3. -С. 54-58.

- Петухов С.В. Биомеханика, бионика и симметрия. -М.: Наука, 1981. -240 с.

- Glencross D.J. The effects of changes in task condition on the temporal organization of a repetitive speed skill//Ergonomics. -1975. -Vol. 18. -P. 17-18.

- Keer B. Task factors that influence selection and preparation of voluntary movements//Information processing in motor control and learning. -New York -San Francisco -London. Academic Press, 1978. -P. 55-69.