Энзимодиагностика в спортивной практике (обзор литературы и собственный опыт)

Автор: Бакулев Сергей Евгеньевич, Дорофейков Владимир Владимирович, Гольберг Наталья Давидовна, Таймазов Владимир Александрович, Ашкинази Сергей Максимович, Смирнов Михаил Сергеевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: проанализировать и обобщить данные об использовании энзимодиагностики у спортсменов разных специализаций. Организация и методы исследования. Нами была исследована активность CK у 20 квалифицированных биатлонистов мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет. Забор крови из вены выполняли до тренировки с утра натощак и на следующее утро после выполнения 90-минутного бега на лыжах равномерным методом. Выполнение биохимических анализов осуществляли на современных автоанализаторах Architect c4000 и i1000SR фирмы Abbott (США) с использованием реактивов и контрольных материалов производителя оборудования. Результаты исследования. Установлено, что повышение активности CK у биатлонистов наблюдается в конце подготовительного периода и нормализация происходит к середине соревновательного периода. При изучении активности CK у 10 гандболистов мужского пола в возрасте от 18 до 21 года на следующий день после тренировки нами было установлено, что повышение активности энзима зависит от игрового амплуа. У вратарей многократно превышена норма по сравнению с полевыми игроками. Самая высокая активность СК в сыворотке крови после выполнения физической нагрузки наблюдается после длительных упражнений, таких как сверхдлинный марафон и бег в гору, которые включают эксцентрические мышечные сокращения. У триатлонистов после выступления на соревнованиях (полная дистанция) активность CK возрастает до 1200 Ед/л, после 48 часов восстановления опускается до 400 Ед/л. Заключение. Таким образом, энзимодиагностика на сегодняшний день является актуальным и объективным методом оценки состояния здоровья и мышечной системы, включая такие органы, как сердце, печень, головной мозг. Поэтому, по нашему мнению, контроль за уровнем основных ферментов необходимо осуществлять регулярно при подготовке к соревнованиям высококвалифицированных атлетов как в рамках углубленного медицинского обследования, так и при подозрении на состояние перетренированности или травме спортсмена.

Спорт высших достижений, энзимы, креатинфосфокиназа, лактатдегидрогеназа, ацетилхолинэстераза, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, повреждение мышц

Короткий адрес: https://sciup.org/147233610

IDR: 147233610 | УДК: 796.01:61 | DOI: 10.14529/hsm200302

Текст научной статьи Энзимодиагностика в спортивной практике (обзор литературы и собственный опыт)

Введение. Спорт высших достижений предъявляет особые требования к функциональной подготовке спортсмена. В свою очередь физическая нагрузка влияет на гомеостаз спортсмена, в котором происходят различные изменения, связанные с внутренней перестройкой органов и систем. Происходящие в организме изменения отражаются, в первую очередь, на количественном составе метаболитов, в регуляции которых главную роль играют энзимы.

Энзимы или ферменты являются неотъемлемой частью метаболизма, практически все химические реакции в живом организме протекают с их участием. Многие ферменты локализованы внутри клеток, часть – в цитоплазме, другие – в ядре или в митохондриях. Выход энзимов в кровеносное русло означает увеличение проницаемости клеточных мембран или гибель клеток. У здорового человека повышения активности внутриклеточных ферментов в крови не происходит. Поэтому контроль активности или концентрации различных энзимов у человека в биологических жидкостях используют в медицине, в клинической практике. Спорт высших достижений невозможно представить без использования достижений медицины. Всё чаще националь- ные команды в своей практике используют современные лабораторно-биохимические исследования, по котором можно оценить состояние готовности и корректировать тренировочный план спортсмена.

Одним из наиболее сложных вопросов спортивной биохимии является определение пограничных значений биохимических показателей и интерпретация полученных результатов клинико-лабораторных исследований. Поиск наиболее значимых энзимов, отражающих состояние метаболизма, может быть использован для коррекции тренировочного процесса и улучшения спортивных результатов.

Цель работы: проанализировать и обобщить данные об использовании энзимо-диагностики у спортсменов разных специализаций.

В настоящее время в спорте наиболее изучены ферменты мышечной ткани. Креатинфосфокиназа (CK) ускоряет синтез креатинфосфата из креатина с помощью энергии аденозинтрифосфата в ходе обратимой химической реакции. CK имеет три изоформы, состоящие из двух полипептидных субъединиц (М и В) данного фермента в организме: CK (MM) – мышечного типа (до 95 % от общей креатинкиназы в сыворотке крови), CK (MB) – сердечного типа (около 2–4 %), CK (BB) – мозгового типа (не более 1 % у здоровых лиц) [8, 16].

Повышение активности в крови общей CK может свидетельствовать о повреждении мышечной ткани, однако если для обычного человека существуют определённые референсные значения, используемые для диагностики инфаркта миокарда или миопатии (редких заболеваний мышечной ткани), до 167 Ед/л для женщин и до 190 Ед/л для мужчин [6], то по мнению авторитетного исследователя из Республики Беларусь И.Л. Рыбиной активность CK у спортсменов может превышать в 2–3 раза верхнюю границу нормы вследствие больших физических нагрузок, характерных для «большого спорта» без негативных последствий для здоровья [1].

Активность CK в сыворотке крови заметно повышается в течение 12 часов после выполнения интенсивной мышечной работы [4]. После 48 часов от момента завершения физической нагрузки активность возвращается к исходному уровню [19, 20]. Превышение верхней границы более чем в 3 раза говорит о чрезмерной тренировочной нагрузке, которая носит уже не развивающий характер, а приводит к гибели мышечных клеток [5, 22]. В таком случае спортсмену следует дать отдохнуть до 72 часов, активность CK нормализуется в большинстве случаев. Рост активности CK в крови у спортсменов может быть вызван и повышенным энергетическим обменом в мышечной ткани во время периода подготовки, который включает в себя большой объём тренировочных нагрузок [14]. Для получения правильных результатов мы рекомендуем использовать только забор крови из вены в одноразовые системы с активатором свертывания, желательно с разделительным гелем. Большинство энзимов в таких системах сохраняют свою активность более 12 часов, после центрифугирования крови такие системы не требуют дополнительного переливания в пробирки типа «эпендорф», а также дополнительной маркировки.

Организация и методы исследования. Нами была исследована активность CK у 20 квалифицированных биатлонистов мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет. Забор крови из вены выполняли до тренировки с утра натощак и на следующее утро после выполнения 90-минутного бега на лыжах равномерным методом. Выполнение биохимических анализов осуществляли на современных автоанализаторах Architect c4000 и i1000SR фирмы Abbott (США) с использованием реактивов и контрольных материалов производителя оборудования.

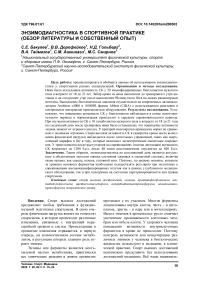

Результаты исследования. Установлено, что повышение активности CK у биатлонистов наблюдается в конце подготовительного периода и нормализация происходит к середине соревновательного периода (данные представлены на рис. 1).

Исследования активности CK проводили и оценивали в сочетании с другими биохимическими показателями. Хорошей комбинацией, по нашему мнению, является определение активности энзима и концентрации мочевины в крови, которая отражает скорость катаболизма протеинов в организме. Повышение концентрации мочевины свидетельствует о нарушении белкового обмена. При состоянии перетренированности спортсмена уровень мочевины в сыворотке крови достоверно увеличивается. В наших исследованиях корреляционной зависимости между активностью CK и концентрацией мочевины выявлено не было, что свидетельствует о том, что данные биохимические показатели не дублируют друг друга, а дают ценную дополнительную информацию тренеру и спортивному врачу [15].

Рис. 1. Активность общей СК в сыворотке крови у биатлонистов мужского пола после тренировки (пояснения в тексте), * – p < 0,05

Fig. 1. Blood CK activity in biathletes after training (explained in the text), * – p < 0.05

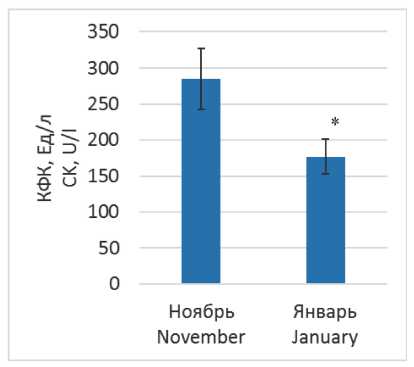

В игровых видах спорта и единоборствах активность общей креатинкиназы должна учитываться в связи со специализацией спортсмена. Результаты однократного лабораторного исследования активности CK в некоторых случаях могут многократно превышать норму. Повышение, вызванное мышечными травами, также необходимо учитывать при интерпретации результата лабораторного исследования. При изучении активности CK у 10 гандболистов мужского пола в возрасте от 18 до 21 года на следующий день после тре- нировки нами было установлено, что повышение активности энзима зависит от игрового амплуа. У вратарей многократно превышена норма по сравнению с полевыми игроками. По нашему мнению, такое изменение активности у вратарей связанно с получением большого количества мышечных повреждений игровым мячом, в то время как сердечная изоформа (МВ) не превышала референсные значения (данные представлены на рис. 2). В случае повышения общей CK более 700 Ед/л мы рекомендуем определять изоформы креа-тинкиназы, используя метод электрофореза в полиакриламидном геле.

Самая высокая активность СК в сыворотке крови после выполнения физической нагрузки наблюдается после длительных упражнений, таких как сверхдлинный марафон и бег в гору, которые включают эксцентрические мышечные сокращения. У триатлонистов после выступления на соревнованиях (полная дистанция) активность CK возрастает до 1200 Ед/л, после 48 часов восстановления опускается до 400 Ед/л. Такая активность фермента объясняется обширной областью повреждения скелетной мускулатуры [21]. После выступления спортсмена на таких соревнованиях мы рекомендуем период восстановления более 72 часов.

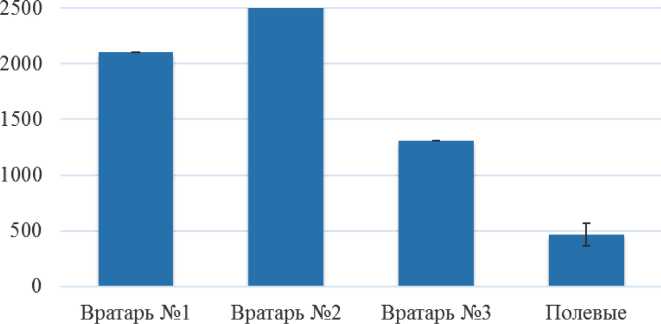

В последние годы с появлением современных иммунохимических автоматизированных методов стало возможным определять не активность, а количество CK(MB), то есть «массу» протеина. Такой метод существенно превосходит метод определения активности

Goalkeeper №1 Goalkeeper №2 Goalkeeper №3 игроки (n=7)

Fielders (n=7)

Рис. 2. Активность CK (Ед/л) у вратарей (1–3) и полевых игроков (n = 7) гандбольной команды на следующее утро после вечерней тренировки

Fig. 2. CK activity in goalkeepers (1–3) and field players (n = 7) next morning after exercise

CK (MB) по чувствительности и специфичности (рис. 3) в связи с тем, что часть энзима в кровоток поступает в денатурированном виде и не обладает энзиматической активностью [17]. Результаты методик характеризуют нарушение работы сердечной мышцы, вызванной интенсивными и длительными тренировками [21], а в клинической практике используются для диагностики острого инфаркта миокарда или повреждения сердца во время оперативных вмешательств. Нормальные уровни CK(MB) по массе для мужчин составляют до 5,2 нг/мл, для женщин – до 3,1 нг/мл, однако стандартизация указанного иммуно-химического метода недостаточна [6].

Авторами публикации был разработан расчётный метод определения BB изофермента CK, что особенно полезно при выходе в кровоток мозговой изоформы энзима с использованием быстрых лабораторных методик определения общей СК, а также СК (МВ) по активности и массе [9]. Повышение изоформы CK(BB) в крови характерно для сотрясений и ушибов головного мозга в сроки от 3 до 24 часов, а при тяжелом течении заболевания и в более поздние сроки [8, 9]. Данный показатель мы рекомендуем использовать в ударных единоборствах, хоккее, американском футболе и других видах спорта, связанных с большим риском сотрясения головного мозга.

Существует два жизненно важных энзима, участвующих в поддержании баланса аминокислот в организме: аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ). АЛТ катализирует обратимую реакцию переноса аминогруппы аланина на α-кето-глутаровую кислоту с образованием пировиноградной кислоты и глутамата. Энзим наиболее активен в печени и почках, менее – в сердце и скелетной мускулатуре. Повышение активности АЛТ в крови в первую очередь может говорить о повреждении печени, но из-за ограниченной специфичности не обладает достаточной информативностью в диагностике поврежденного органа, т. е. не может использоваться как органоспецифический маркер. Верхней границей нормы АЛТ для женщин является 31 Ед/л, для мужчин – 41 Ед/л [6].

АСТ катализирует обратимую реакцию переноса аминогруппы от аспарагиновой кислоты на α-кетоглутаровую кислоту с образованием оксалоацетата и глутамата. Этот энзим в основном локализован в сердце, печени и скелетной мускулатуре. До открытия кардио-специфических тропонинов определение АСТ использовали для диагностики острого инфаркта миокарда. Референсные значения активности энзима в сыворотке крови для женщин составляют менее 31 Ед/л, для мужчин – до 37 Ед/л [6]. После выполнения кратковре-

Рис. 3. Сравнение традиционных и новых лабораторных методик, степень повышения энзимов приведена относительно верхней границы нормы [4] (на примере общей СК и МВ-изоформы креатинкиназы при небольшом повреждении сердца, время указано в часах)

Fig. 3. Comparison of traditional and new laboratory methods. The degree of increase in enzymes is shown relative to the upper limit of the norm [4]. The activity and amount of total CK and MB-isoform are given for small damage to the heart, the time is indicated in hours

менной физической нагрузки возможно незначительное повышение АСТ и АЛТ в сыворотке крови по сравнению с состоянием покоя. Повышение связано с увеличением проницаемости мембран, активацией реакций трансаминирования [3]. Значительное повышение активности АСТ и АЛТ наблюдали у спортсменов циклических видов спорта по отношению к ациклическим и ситуационным. Различия в активности ферментов были связаны с более высоким уровнем личностной и реактивной тревожности, наиболее выраженным приростом продуктов перекисного окисления липидов у «спортсменов-цикликов» [10]. В клинической практике используется соотношение активностей АСТ/АЛТ (коэффициент де Ритиса), которое в норме варьирует в небольших пределах. При повреждении клеток печени коэффициент может снижаться до 0,2–0,5, при повреждении миокарда – существенно больше 1. Данный коэффициент стали использовать в спортивной медицине для диагностики перетренированности спортсмена [18]. За рамками данной публикации остается вопрос о диагностической значимости таких энзимов печени, как щелочная фосфатаза и глутаматдегидрогеназа, которые редко используют в спортивной медицине, но в специальной медицинской литературе можно найти достаточно много интересной информации.

Ацетилхолинэстераза (АХЭ) – фермент, регулирующий уровень ацетилхолина в синаптической щели. Его считают ключевым энзимом процесса мышечного расслабления. В работах А.С. Бахаревой и соавт. установлено, что в соревновательный период у лыжников-гонщиков, показывающих высокий спортивный результат, активность ацетилхолин-эстеразы повышена по сравнению с другими периодами годичных циклов тренировок [11]. В спортивной практике данный энзим может быть использован как показатель готовности спортсмена к старту в видах спорта на выносливость. Считается, что у спортсменов-марафонцев и бегунов на средние дистанции после выполнения стандартизованной нагрузки PWC170 активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) возрастает значительнее по сравнению с контрольной (систематически не занимающихся спортом) и группой бегунов-спринтеров. Причиной таких изменений является сложившийся механизм перераспределения энергетических и пластических ресурсов в ответ на физическую нагрузку [7]. Из этого следует, что ацетилхолинэстераза (АХЭ) может быть использована при отборе спортивно одаренных детей в определённый вид спорта с учётом биоэнергетического режима.

Одним из ключевых ферментов адаптации к физическим нагрузкам считают лактатдегидрогеназу (ЛДГ), которая ускоряет обратимое восстановление пирувата до лактата в процессе анаэробного гликолиза. ЛДГ представлена в организме человека пятью изоформами: ЛДГ-1 синтезируется в миокарде, почках, эритроцитах; ЛДГ-2 – в селезёнке, лимфоузлах; ЛДГ-3 – в ткани лёгких; ЛДГ-4 – в плаценте у беременных, в поджелудочной железе; ЛДГ-5 – в скелетных мышцах и печени. При изучении активности общей ЛДГ у спортсменов силовой направленности выявлено, что после выполнения физической нагрузки (70–80 % от разового максимального усилия) активность ЛДГ у спортсменов понижается до 5 % от уровня в покое. У нетренированных людей наблюдается обратная зависимость в сторону увеличения активности. Однако выхода за пределы физиологических норм при выполнении физической нагрузки выявлено не было [12]. Таким образом, данный энзим может быть использован для подтверждения адекватности применяемых физических нагрузок разной интенсивности, во время тренировочных занятий с профессиональными и начинающими спортсменами [13]. Активность общей ЛДГ и её изоформ повышается в зависимости от специализации атлета. Есть данные мышечной биопсии у спортсменов циклических видов спорта в беге на длинные дистанции и у тяжелоатлетов. У первых наблюдается низкая активность общей ЛДГ с преобладанием активности ЛДГ-1 и ЛДГ-2 по сравнению с тяжелоатлетами, у которых отмечали более высокую активность общей ЛДГ с преобладанием ЛДГ-5 [16].

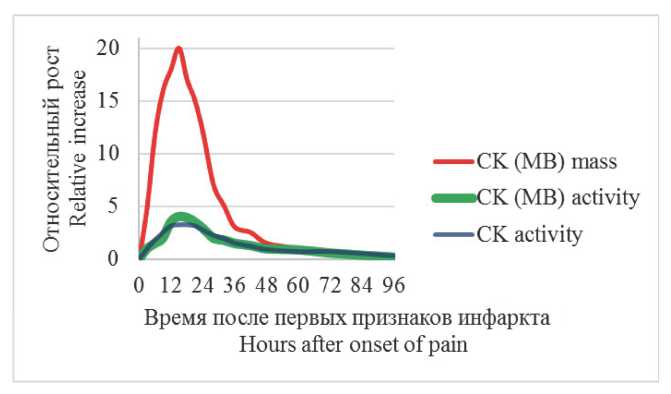

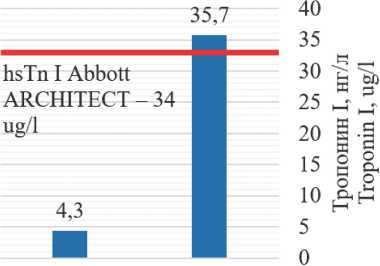

С развитием современных методов биохимической диагностики появилась возможность более точно определять повреждённые органы и ткани. В клинической практике внедряют новые чувствительные и специфичные маркеры. Для диагностики повреждения миокарда (например, под действием лекарств) используют высокочувствительный тропонин взамен CK(MB) по массе [2]. В нашем исследовании оценки степени повреждения сердечной мышцы на стандартную нагрузку в группе биатлонистов мужского пола анализ на тропонин I показал более высокую специфич-

CK (MB) mass Abbott ARCHITECT - 5,2 ug/ml

До нагрузки После

Before нагрузки training After training

До нагрузки После Before нагрузки training After training

Рис. 4. Степень повышения в крови CK(MB) по массе и тропонина I у атлета мужского пола (собственные данные).

Fig. 4. The degree of increase in hsTn I and blood CK(MB) by mass in a male athlete (own data)

ность по сравнению с CK(MB) (данные приведены на рис. 4). Использование высокочувствительного тропонина I в спортивной практике имеет ряд нерешенных проблем, в том числе необходимость хорошо оборудованной лаборатории, высокая цена анализа и нестан-дартизованность метода.

Заключение. Таким образом, энзимоди-агностика на сегодняшний день является актуальным и объективным методом оценки состояния здоровья и мышечной системы, включая такие органы, как сердце, печень, головной мозг. Улучшение контроля за функциональным состоянием спортсмена и здоровьем обычных людей без современных биохимических и лабораторных исследований невозможно. Поэтому, по нашему мнению, контроль за уровнем основных ферментов необходимо осуществлять регулярно при подготовке к соревнованиям высококвалифицированных атлетов как в рамках углубленного медицинского обследования, так и при подозрении на состояние перетренированности или травме спортсмена. Осуществлять лабораторный контроль необходимо в сочетании с другими биохимическими показателями: клиническим анализом крови, уровнем мочевины, общего белка сыворотки, С-реактивного протеина, липидного и углеводного профиля, а также активной формы витамина D. При интерпретации результатов анализов необходимо учитывать возрастные особенности, пол, уровень тренированности и специализацию спортсмена.

Список литературы Энзимодиагностика в спортивной практике (обзор литературы и собственный опыт)

- Влияние тренировочных нагрузок различной направленности на процессы метаболической адаптации у спортсменов в биатлоне / Е.В. Ветчинкина, И.Л. Рыбина, А.И. Нехвядович, Р.П. Синиченко // Прикладная спортивная наука. - 2017. - № 1 (5). - С. 46-53.

- Высокочувствительный тропонин -новая эра в диагностике повреждений сердца у спортсменов /В.В. Дорофейков, М.С. Смирнов, И. В. Зырянова, Ю.Ф. Кашкаров // Мир спорта. - 2019. - № 2 (75). - С. 20-23.

- Горохов, Н.М. Изменение активности отдельных ферментов сыворотки крови у спортсменов разных специализаций при выполнении кратковременной физической нагрузки / Н.М. Горохов, Л.В. Тимощенко // Теория и практика физ. культуры. - 2007. -№ 10. - С. 27-29.

- Дорофейков, В. В. Новые лабораторные технологии в оценке повреждения и перегрузки сердца у спортсменов / В. В. Дорофейков, Е.Н. Курьянович // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. - 2015. - № 3. - С. 38-45.

- Значимость биохимических и гематологических показателей лыжников-гонщиков в процессе адаптации к тренировочным нагрузкам /А.С. Бахарева, В.И. Заляпин, Е.В. Харитонова, Г. В. Буданов // Человек. Спорт. Медицина. - 2018. - Т. 18, № 3. - С. 30-36. DOI: 10.14529/hsm180303

- ИНВИТРО диагностика: лабораторная диагностика: справ. / под ред. Е.А. Кондрашевой, А.Ю. Островского - 3-е изд., испр. и доп. -М.: Медиздат, 2012. - 832 с.

- Меньшиков, И.В. Участие ацетилхо-линэстеразы эритроцитов в процессах гормональной регуляции при адаптации к физическим нагрузкам /И.В. Меньшиков // Физиология человека. - 2003. - Т. 29, № 2. - С. 57-61.

- Новые подходы к оценке повреждений головного мозга у спортсменов / В.В. Доро-фейков, С.М. Ашкинази, В.А. Бухарин и др. // Теория и практика физ. культуры. - 2016. -№ 10. - С. 45-47.

- Пат. 2600165 С1 Российская Федерация. Способ определения мозговой изоформы креатинфосфокиназы в крови человека / B.В. Дорофейков, Г.О. Керкешко, С.В Мыльников., Т.И. Опарина, М.Г. Степанов; заявитель и патентообладатель НИИ АГиР им. Д. О. Отта. - № 2015124963/15; заявл. 24.06.2015; опубл. 20.10.2016, Бюл. № 29. - 11 с.

- Тренева, М.В. Соотношение уровня тревожности, процессов перекисного окисления липидов и активности некоторых ферментов у спортсменов в циклических и ациклических видах спорта / М.В. Тренева, Е.И. Львовская // Теория и практика физ. культуры. - 2008. - № 4. - С. 31-34.

- Физиологические маркеры скорости сокращения и расслабления мышечного волокна I типа лыжников-гонщиков / А.С. Бахаре-ва, А.П. Исаев, Д.О. Малеев, А.С. Аминов // Человек. Спорт. Медицина. - 2017. - Т. 17, № Б. - С. 25-31. БС1: 10.14529/hsm17s03

- Чернозуб, А.А. Изменения концентрации лактатдегидрогеназы в сыворотке крови юношей различного уровня тренированности в условиях нагрузок силового фитнеса / А.А. Чернозуб // Загальна патолог1я та пато-лог1чна ф1з1олог1я. - 2014. - Т. 9, № 2. - C. 131-139.

- Чернозуб, А.А. Содержание ферментов лактатдегидрогеназы в крови людей при физических нагрузках разной интенсивности / А.А. Чернозуб, Г.В. Коробейников // Загальна патолог1я та патолог1чна ф1зюлог1я. - 2011. -Т. 6, № 2. - С. 175-179.

- Ширковец, Е.А. Вариативность кли-нико-лабораторных маркеров адаптации организма спортсменов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам / Е.А. Ширковец, И.Л. Рыбина // Вестник спортивной науки. -2018. - № 2. - С. 21-25.

- Blood biomarkers of recovery efficiency in soccer players / A. Nowakowska, D. Kostrze-wa-Nowak, R. Buryta, R. Nowak // Int J Environ Res Public Health. - 2019. - Vol. 16, no. 18. -P. 1-28. DOI: 10.3390/ijerph16183279

- Brancaccio, P. Monitoring of serum enzymes in sport / P. Brancaccio, N. Maffulli, F.M. Limongelli // British journal of sports medicine. - 2006. - Vol. 40, no. 2. - P. 96-97. DOI: 10.1136/bjsm.2005.020719

- Cardiac biomarkers / J. Mair, A. Jaffe, F. Apple, B. Lindahl // Disease markers. - 2015. -Vol. 2015. - P. 1-3. DOI: 10.1155/2015/370569

- Changes in creatine kinase, lactate dehydrogenase and aspartate aminotransferase in saliva samples after an intense exercise: a pilot study / T. Barranco, A. Tvarijonaviciute, F. Tecles et al. // J Sports Med Phys Fitness. - 2018. -Vol. 58, no. 6. - P. 910-916. DOI: 10.23736/ S0022-4707.17.07214-0

- Giechaskiel, B. A simple creatine kinase model to predict recovery and efficiency of weight lifting programs / B. Giechaskiel // Journal of sports and physical education. - 2020. - Vol. 7, no. 1. - P. 38-45. DOI: 10.9790/6737-7013845

- Hagstrom, A.D. Creatine kinase, neu-romuscular fatigue, and the contact codes of football: A systematic review and meta-analysis of pre- and post-match differences / A.D. Hagstrom, K.A. Shorter // Eur J Sport Sci. - 2018. -Vol. 18, no. 9. - P. 1234-1244. DOI: 10.1080/ 17461391.2018.1480661

- Park, C.H. Changes of cardiac biomarkers after ultradistance and standard-distance triathlon / C.H. Park, Y.S. Kwak // Journal of exercise rehabilitation. - 2019. - Vol. 15, no. 2. -P. 254-257. DOI: 10.12965/jer.1938092.046

- Soyal, M. Comparing the hand grip power and creatine kinase levels of U-17 judo national team athletes before and after a 6-week strength training / M. Soyal, N. Qelik // Pedagogy of physical culture and sports. - 2020. -Vol. 24, no. 4. - P. 163-171. DOI: 10.15561/ 26649837.2020.0402