Эпидемиологическая характеристика хронической сердечной недостаточности в Ростовской области

Автор: Дорофеева Наталья Петровна, Плескачев С.А., Шлык Сергей Владимирович, Чигаева Е.В., Тер-ананьянц Е.А., Машталова О.Г., Куликова И.Е., Плескачев А.С.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: оценка распространенности и дифференцированной терапии хронической сердечной недостаточности (ХСН) в Ростовской области на основании ретроспективного и проспективного наблюдений. Материал и методы. Ретроспективно проанализировано 3059 историй болезней пациентов, госпитализированных в кардиологические отделения Ростовской области в 2008 г. с диагнозом ХСН. Проспективно наблюдались 745 человек. Результаты. Распространенность ХСН у больных, госпитализированных в кардиологические отделения Ростовской области, составляет 52%, летальность – 3%. Основными этиологическими факторами ХСН в 82% наблюдений являются ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Частота фармакотерапии ХСН основными группами препаратов на стационарном этапе составляет 82%, в течение последующего года снижается до 53%.

Сердечная недостаточность, эпидемиология, ретроспективное наблюдение, проспективное наблюдение

Короткий адрес: https://sciup.org/14338367

IDR: 14338367

Текст научной статьи Эпидемиологическая характеристика хронической сердечной недостаточности в Ростовской области

Последнее десятилетие ознаменовалось не только кардинальными изменениями во взглядах на патогенез хронической сердечной недостаточности (ХСН), но также проведением целого ряда крупномасштабных эпидемиологических исследований: Фрамингемского [1], IMPROVEMENT HF [2], EuroHeart Survey HF [3], ЭПОХА-ХСН [4] и ЭПОХА-О-ХСН [5]. Отечественные многоцентровые эпидемиоло- гические исследования обозначили масштабы проблемы позднего выявления и неэффективного лечения ХСН. Перед организаторами здравоохранения стоит сложная задача повсеместного внедрения Национальных рекомендаций по диагностике и лечению ХСН [6, 7] в реальную практику.

Целью настоящего исследования является оценка распространенности и дифференцированной терапии ХСН в Ростовской области на основании ретроспективного и проспективного наблюдения.

Материал и методы

Ретроспективно методом сплошной выборки проанализировано 3059 историй болезней пациентов, госпитализированных в кардиологические отделения Ростовской области в 2008 г. с диагнозом хроническая сердечная недостаточность I-III стадии. Критерием исключения являлась экстракардиальная этиология ХСН (хроническое легочное сердце, анемия, тиреотоксикоз).

3059 больным, включенным в ретроспективный анализ архивного материала, через 1 год после выписки из стационара по почте была отправлена специально разработанная анкета, содержащая вопросы о динамике состояния, качестве жизни, проведенных обследованиях, количестве госпитализаций, посещений поликлиники и характере проводимой терапии в течение последнего года. Ответы прислали 745 человек (24%).

Исследование выполнено в соответствии с требованиями GCP, и его проведение одобрено локальным независимым этическим комитетом при Ростовском государственном медицинском университете.

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с использованием программ "Microsoft Ехсеl 7.0" и "Statistica for Windows 6.0". Для непрерывных переменных достоверность различий оценивали по t-критерию Стъюдента. Статистические данные представлены в виде М ± m. Достоверным считали уровень значимости р <0,05.

Результаты

Анализ архивного материала показал, что ХСН была диагностирована у 52% госпитализированных лиц. Почти у половины больных (48%) выявлена IIА стадия заболевания. Терминальная ХСН стала причиной госпитализации только в 2% случаев. Вероятно, финальная стадия ремоделирования органов была главным фактором догоспитальной летальности.

Обращала внимание одинаковая частота встречаемости ХСН у мужчин и женщин (по 50%). Однако средний возраст лиц женского пола был достоверно выше (63,7 ± 0,5 и 59,2 ± 0,6 года соответственно, р <0,05). При разделении больных на стадии ХСН в зависимости от пола существенных различий между мужчинами и женщинами не выявлено.

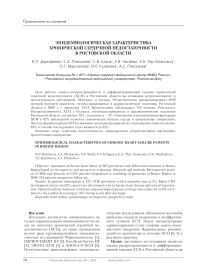

При анализе возрастных особенностей ХСН (рис. 1) отмечено, что максимальное количест- во обследованных относилось к возрастным группам 50-69 лет, что связано с низкой продолжительностью жизни в России. Лица мужского пола преобладали только до 59 лет. В более старших возрастных группах преимущество составляли женщины.

Основными этиологическими факторами развития ХСН являлись ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 81% и артериальная гипертензия (АГ) – 82%. 31% больных в анамнезе перенесли инфаркт миокарда. Постоянная форма мерцательной аритмии стояла по частоте встречаемости на третьем месте (в 25% наблюдений). Ревматические пороки сердца и идиопатические кардиомиопатии (КМП) диагностировались крайне редко. Однако у большинства пациентов имелось несколько заболеваний, конкурирующих в отношении этиологии ХСН. Так, АГ в качестве главной причины ХСН встречалась только в 12% наблюдений. Известно, что АГ в большинстве случаев реализуется как фактор риска ХСН через потенцирование развития других сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, современная структура этиологических факторов ХСН изменилась в сторону ИБС и ее сочетания с АГ. Предполагается, что это связано, с одной стороны, с ранней диагностикой и успешным хирургическим лечением клапанных пороков сердца, с другой, – с изменившимися взглядами на терапию ИБС, благодаря которым большинство больных «доживают» до развития симптомов ХСН. Значительное преобладание АГ среди лиц с ХСН является отражением общей неблагополучной ситуации с ее распространением в России. По материалам обследования, проведенного в рамках целевой Федеральной программы «Профилактика и лечение АГ в Российской Федерации», распространенность АГ среди

■ Мужчины □ Женщины

Рис. 1. Распределение больных ХСН по возрастным группам населения в 2009 г. составила 40,8% (у мужчин 36,6%, у женщин 42,9%). Осведомленность больных АГ о наличии заболевания составляет 83,9-87,1%. Принимают антигипертензивные препараты 69,5% больных АГ, из них эффективно лечатся 27,3%, а контролируют АД на целевом уровне 23,2% пациентов [8].

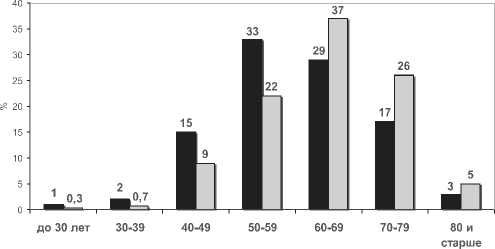

При распределении этиологических факторов по стадиям ХСН (рис. 2) изменяется характер представленных результатов. Наиболее тяжелые пациенты с III стадией ХСН находились на стационарном лечении с диагнозом ревматические пороки сердца (РПС) и идиопатическая (КМП) (12 и 7% соответственно), у которых без своевременного хирургического лечения на существенный успех медикаментозной терапии рассчитывать нельзя.

□ I ст ПИА ст ИНБст ■ III ст

Рис. 2. Распределение этиологических факторов по стадиям ХСН

Длительность ХСН составила в среднем 2,15 ± 0,08 лет. Анализ повторных госпитализаций показал, что наибольшее количество больных находилось на стационарном лечении 1 раз в год (63%), 34% госпитализировались 2 раза в год. Не выявлено связи частоты госпитализаций с полом.

Особый интерес представляет анализ частоты встречаемости основных симптомов ХСН. Ведущей жалобой пациентов при госпитализации была одышка, которая сохраняла лидирующее место с I до III стадии ХСН. Как и следовало ожидать, частота встречаемости основных объективных признаков – хрипов в легких, периферических отеков и гепатомегалии – нарастала пропорционально тяжести ХСН. Необходимо отметить, что между группами больных с IIБ и III стадиями заболевания ярко выраженные отличия отсутствовали.

Недостаточно высокой оказалась частота использования инструментальных методов исследования у пациентов с ХСН. Электрокар- диограмму снимали в 98% случаев при госпитализации в стационар и только в 86% – в динамике при выписке. Эхокардиографическое исследование выполняли у 64% больных, из них в 99% наблюдений измеряли фракцию выброса левого желудочка и лишь в 27% – показатели диастолической функции (Е/А), что затрудняло проведение дифференцированной терапии систолической и диастолической СН. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки проведено у 48% включенных в исследование, суточное ЭКГ-мониторирование – в 10% случаев.

Таким образом, в реальной практике лечебных учреждений Ростовской области отмечается неудовлетворительный объем исследований при подозрении на ХСН, что приводит к поздней диагностике и, соответственно, несвоевременной коррекции заболевания.

Госпитальная летальность у пациентов с ХСН составила 3% (92 человека). У большинства умерших (53%) диагностирована IIА стадия ХСН, и только 17% имели терминальную декомпенсацию. Расхождения с эпидемиологическими исследованиями по величине летальности связаны, вероятно, с исходно низким процентом больных с III стадией ХСН (2%) в общем ретроспективном анализе. Распределение умерших по возрасту наглядно демонстрировало преобладание лиц 60-79 лет (80%).

Установлено, что основным патолого-анатомическим диагнозом закономерно являлась ИБС (88% случаев) в виде острого инфаркта миокарда (52%) и постинфарктного кардиосклероза (54%). АГ сочеталась с ИБС в 66% наблюдений. Сахарный диабет в качестве фонового заболевания был вынесен у 27% умерших, что позволяет рассматривать его в качестве самостоятельного фактора риска не только развития, но и летальности при ХСН.

На первом месте в анализе непосредственной причины летального исхода, как и следовало ожидать, стоит острая сердечная недостаточность, проявляющаяся отеком легких или кардиогенным шоком (88% случаев), на втором – тромбоэмболия легочной артерии (15%), на третьем – острое нарушение мозгового кровообращения (7%). В качестве сопутствующих заболеваний выступали болезни почек, осложненные хронической почечной недостаточностью (34%), желудочно-кишечного тракта (34%) и легких (27%).

В целом, проведенный ретроспективный анализ свидетельствует о высокой частоте распространения ХСН в качестве основной причины госпитализации больных в лечебные учреждения Ростовской области.

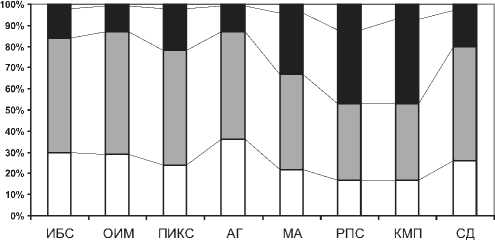

В рамках настоящей работы у 3059 пациентов ретроспективно проанализирована терапия, проводимая во время госпитализации и рекомендованная при выписке для амбулаторного приема. В проспективный анализ включено 745 человек, приславших по почте через 1 год ответы на вопросы по используемым лекарственным препаратам (рис. 3).

■ Стационар ■Выписка □ Выполнение через 1 год

Рис. 3.

Терапия больных ХСН на стационарном и амбулаторном этапах

Несомненными лидерами в лечении ХСН на всех этапах являлись ингибиторы ангиотен-зин-превращающего фермента (иАПФ). Их получали 82% больных во время госпитализации и 53% продолжали принимать в течение года. При рассмотрении структуры иАПФ отмечено, что большинство из них были представлены генериками. Отсутствие у 18% пациентов в схеме госпитальной терапии иАПФ можно было бы объяснить приемом антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА), но, к сожалению, частота их назначения не превысила 1%, а через 1 год составила только 0,5%.

Второе место занимали бета-адреноблокаторы (в 85% случаев при выписке их рекомендовали для постоянного приема, выполнение назначений в 42% случаев). Однако использовали метопролол короткого действия, эффективность атенолола вообще не доказана при ХСН, а пропранолол применяли в совершенно неадекватных дозах. Препараты с доказанной эффективностью, такие как бисопролол, карве-дилол и метопролол замедленного высвобождения, в реальной клинической практике получали ограниченное количество пациентов.

В 2008 г. половина больных, госпитализированных в стационар, ежедневно получали диуретики, что соответствует международным рекомендациям по лечению ХСН. 57% из них составлял индапамид, относящийся к группе гипотензивных препаратов. Обнаруженные несоответствия со стандартами лечения сохранялись через год наблюдения. Нарушение диуретической терапии способствует быстрой декомпенсации у большинства пациентов с ХСН и остается одной из главных нерешенных проблем амбулаторного этапа.

В последние годы сердечные гликозиды стали назначать значительно реже, что объяснимо более широким использованием бета-адреноблокаторов. В настоящем исследовании больные получали из сердечных гликозидов только дигоксин, и 12% выполняли рекомендации лечащего врача по его приему на протяжении 1 года.

Частота назначения альдактона была неоправданно низкой (19% – в стационаре и 5% – амбулаторно).

К сожалению, 18% пациентов с ХСН в стационаре и 47% в течение года после выписки вообще не получали лекарственных препаратов, рекомендованных в стандартах к обязательному использованию.

Парадоксальной выглядит ситуация с нитратами и антагонистами кальция, которые не относятся к основным препаратам для лечения ХСН. Частота их приема была сопоставима с частотой применения диуретиков и превышала частоту использования сердечных гликозидов и альдактона. Вместе с тем их использование оправдано лишь при стенокардии или недостаточном контроле АД. Большинству больных назначали препараты группы пролонгированного нифедипина.

Основным показанием к назначению антит-ромбоцитарных препаратов служило наличие перенесенного инфаркта миокарда. Обращает внимание, что в амбулаторных условиях частота приема аспирина была на втором месте после иАПФ (38 и 53% соответственно).

В стационаре удалось достигнуть высокого процента применения статинов (21%). На амбулаторном этапе приверженность к лечению была в два раза ниже (11%).

Таким образом, в реальной клинической практике представления врачей об основных принципах дифференцированного лечения ХСН не всегда соответствуют национальным рекомендациям. Вероятно, существенные изменения в терапии, произошедшие за последнее десятилетие, затрудняли выбор лекарственных препаратов. Только регулярное обучение врачей, пациентов с ХСН и их родственников, должный амбулаторный мониторинг за течением заболевания позволит привести терапию в соответствие с международными и российскими стандартами.

Выводы

-

1. Распространенность хронической сердечной недостаточности у больных, госпитализированных в кардиологические отделения Ростовской области, составляет 52%, летальность – 3%. Число пациентов с ХСН быстро увеличивается с возрастом, достигая максимума к 60-69 годам. Основными этиологическими факторами ХСН в 82% наблюдений

-

2. Частота фармакотерапии ХСН препаратами основных групп на стационарном этапе составляет 82%, в течение последующего года снижается до 53%. Основой врачебных назначений являются иАПФ и бета-адреноблокаторы.

-

3. Проведение в каждом регионе систематического мониторинга за эпидемиологической ситуацией по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит значительно усовершенствовать медицинскую помощь больным на стационарном и амбулаторном этапах.

являются ИБС и АГ.

Список литературы Эпидемиологическая характеристика хронической сердечной недостаточности в Ростовской области

- Ho K.K., Pinsky J.L., Kannel W.B. et al. The epidemiology of heart failure: Fremigham Study//J. Am. Coll. Cardiol. 1993. Vol. 22(suppl A). P. 6A-13A.

- Increasing awareness and improving the management of heart failure in Europe: the IMPROVEMENT of HF initiative. The Study Group on Diagnosis of the Working Group on Heart Failure of The European Society of Cardiology//Eur. J. Heart. Fail. 1999. Vol. 1 (2). P. 139-144.

- Cleland J.G., Swedberg K., Follath F. et al. The EuroHeart Failure survey programme a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. Part 1: patient characteristics and diagnosis//Eur. Heart J. 2003. Vol. 24 (5). P. 442-463.

- Мареев В.Ю., Беленков Ю.Н., Агеев Ф.Т. и др. Первые результаты российского эпидемиологического исследования по ХСН (ЭПОХАХСН)//Журнал сердечная недостаточность. 2003. Т. 4 (1). С. 17-18.

- Агеев Ф.Т., Даниелян М.О., Мареев В.Ю. и др. Больные с хронической сердечной недостаточностью в российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения (по материалам исследования ЭПОХАОХСН)//Журнал сердечная недостаточность. 2004. Т. 5 (1). С. 47.

- Национальные рекомендации ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр)//Журнал сердечная недостаточность. 2009. Т. 10 (2). С. 64-103.

- Национальные Рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (второй пересмотр)//Журнал сердечная недостаточность. 2007. Т. 8 (2). С. 135.

- Шальнова С., Кукушкин С., Маношкина Е., Тимофеева Т. Артериальная гипертензия и приверженность терапии//Врач. 2009. № 12. С. 39-42.