Эпидемиологический анализ заболеваемости подростков городского округа Самара

Автор: Порецкова Галина Юрьевна

Рубрика: Здоровье населения, качество жизни и и социально-гигиенический мониторинг

Статья в выпуске: 5-2 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье говорится об анализе состояния здоровья детей подросткового возраста, проживающих в г.о. Самара. Приводятся данные итогов профилактических осмотров школьников за последние 5 лет. Эпидемиологический анализ заболеваемости подростков в возрастном аспекте позволил автору включить в группу школьно обусловленной патологии функциональные заболевания пищеварительной системы и артериальную гипертензию. В статье обосновывается необходимость выделения факторов риска среди учащихся по развитию школьно обусловленной патологии и переход от универсальной профилактики (для всех обучающихся) к индивидуальной (для учащихся высокого риска или признаками «предболезни»), которая должна начинаться до развития клинических признаков заболеваний.

Эпидемиологический анализ, школьники, подростки, фактор риска, школьно обусловленная патология, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/148102647

IDR: 148102647 | УДК: 616-008.

Текст научной статьи Эпидемиологический анализ заболеваемости подростков городского округа Самара

Для оценки состояния здоровья наиболее информативны данные, полученные по итогам комплексных медицинских осмотров детей и подростков врачами различных специальностей и выборочных углублённых обследований,

проводимыми научными коллективами. Однако современная динамика заболеваемости детского контингента указывает на неэффективность массовых профилактических мероприятий и позднее выявление патологических состояний: за последние 20 лет среди школьников произошёл рост распространённости морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний на 100-450‰ с преобладание функциональных расстройств у учащихся младших классов, хронических болезней – у старшеклассников [10]. Такая ситуация потребовала изменения частоты и качества проведения текущих профилактических осмотров учащихся. И в настоящее время нормативным документом, определяющим организацию профилактических осмотров в образовательных учреждениях, является Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях». Документ закрепляет комплексный подход к диспансеризации и должен обеспечить раннее выявление заболеваний, групп риска среди учащихся по развитию отклонений в состоянии здоровья, разработку программ лечения и реабилитации, необходимый уровень динамического диспансерного наблюдения за указанным контингентом учащихся [11].

Цель исследования: выявление возрастной закономерности развития школьно обусловленной патологии среди подростков в г.о. Самара на основании комплексных профилактических осмотров и эпидемиологического анализа их результатов.

Материалы и методы исследования. Исследование включало в себя ретроспективный анализ состояния здоровья детей, начиная с 2001/02 по 2008/09 учебные годы и проспективное наблюдение за учащимися ряда городских образовательных учреждений полного среднего образования 2005/2006 - 2011/2012 учебные годы с проведение углублённых диспансерных осмотров. Все осмотренные дети проходили стандартную образовательную программу, школы имели 100% укомплектованность педагогическими кадрами. В этих образовательных организациях на постоянной основе работали медицинские сёстры, по совместительству - школьные педиатры отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (Приказ МЗ РФ № 822н, 2013)) детских поликлиник, имелись стандартные медицинские кабинеты.

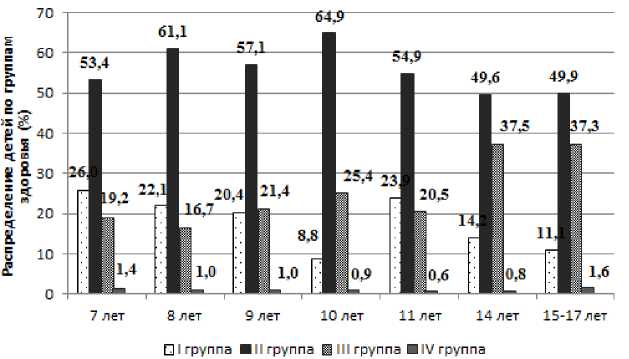

Полученные результаты и их обсуждение. По данным медицинских карт среди приступающих к обучению детей I группы здоровья было 26% от общего числа, с функциональными отклонениями (II группа здоровья) - 53,4% и с хроническими заболеваниями - III группа здоровья 19,2%. Анализ состояния здоровья детей начальной школы, подростков 14-17 лет в динамике наблюдений 5 лет (6400 чел) и диспансеризации (14 летних подростков (788 чел) в 2011 и 2012 гг.) позволил привести распределение этих категорий учащихся по медицинским группам здоровья. Анализ показал, что в динамике первых лет обучения (к 10 годам) заметно возрастает число детей, имеющих функциональную патологию, относящихся ко второй группе здоровья до 65%. Параллельно с этим уменьшается число здоровых детей и увеличивается количество учащихся третьей группы здоровья. Эта динамика наблюдается и среди подростков. Только 11% учащиеся 15-17 лет здоровы (I группа здоровья), более трети (37,3%) имеют хроническую патологию, почти половина - различные функциональные отклонения (II группа здоровья) (рис. 1). Такая тенденция роста говорит о продолжающемся повреждающем действии факторов школьной среды, не ограничивающимся начальной школой и приводящих к ухудшению здоровья детей на протяжении всего обучения.

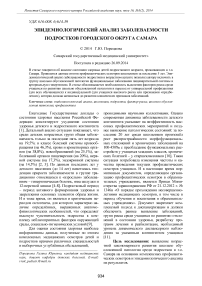

Нами проведен анализ распространённости и структуры патологических состояний у школьников всех возрастных групп (рис. 2).

Рис. 1. Распределение учащихся на медицинские группы здоровья (в %)

Рис. 2. Динамика заболеваемости у школьников

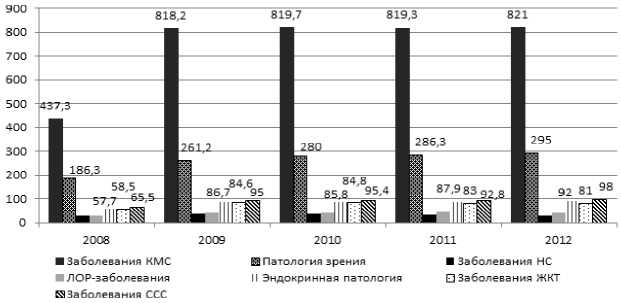

Было отмечено, что в процессе обучения возрастает число детей с заболеваниями костномышечной системы, заболеваниями органа зрения, пищеварительной системы, сердечнососудистой системы. Наибольшие проблемы у детей были связаны с патологией костномышечной системы, рост которой в начальной школе наблюдался с 15,4% до 49,1% и продолжался далее в подростковом возрасте. Более половины детей 15-17 лет имели нарушение осанки, плоскостопие или сколиоз (63,0%). Причины возникновения и прогрессирования этой группы заболеваний связаны с уменьшением двигательной активности детей, низкой обеспеченностью школьных организаций соответствующей мебелью, неправильно подобранной и используемой не по назначению одеждой и обувью, длительным пребыванием в сидячей позе во время занятий, в том числе за компьютером [12, 13]. Отмечено, что длительное неподвижное положение перед компьютером сопровождается высокой нагрузкой на опорно-двигательный аппарат: остисто-крестцовую, трапециевидную мышцы [14].

По нашим данным за период обучения в младшей школе значительно увеличивается частота патологии зрения с 9,5% до 32,4%, у детей 11-17 лет сохраняется на уровне 21-24%. Возникновение и прогрессирование этой патологии во многом связано с неудовлетворительными показателями уровней освещённости в образовательных организациях, высокой учебной нагрузкой и использованием технических средств обучения [15]. Кроме того, в семьях, имеющих низкий социально-экономический статус не всегда возможна организация дома правильного «рабочего места» для ученика.

В исследовании нами отмечен значительный рост патологии пищеварительной системы, особенно у учащихся начальной школы, с 1,3% до 24,5%. Среди выявленной патологии пищеварительной системы преобладала функциональная диспепсия, функциональные запоры. С современных позиций в качестве основного этио-патогенетического фактора функциональной диспепсии рассматривается психосоматическая дизадаптация, которая, как выявлено в нашем исследовании, встречается у большинства учащихся. Запоры как «болезнь цивилизации» являются прямым следствием гиподинамии и несбалансированного питания со снижением потребления пищевых волокон [16-18].

В нашем наблюдении более трети детей, поступивших в первый класс (27,3%) имели минимальные мозговые дисфункции и наблюдались у невролога по поводу гипертензионно-гидроцефального синдрома и у логопеда с раз- личными расстройствами речи. Количество этих детей значительно сократилось за период обучения в начальной школе. Проведенное исследование выявило, что в процессе обучения возрастает число детей с заболеваниями сердечнососудистой системой, которые чаще всего представлены функциональной кардиопатией и ней-роциркуляторной дистонией. Динамика этих нарушений характеризуется максимальным нарастанием с 1,3% в 7-летнем возрасте до максимума в 13,2% в 10 лет и снижением до 5,4% у подростков 15-17 лет. Это может быть связано с избыточной (гиперсимпатикотония) или недостаточной (асимпатикотония) функцией симпатического отдела автономной нервной системы у младших школьников [19] в условиях интенсификации умственной деятельности учащихся, дефицита учебного времени, уменьшения времени пребывания на свежем воздухе, сокращения продолжительности ночного сна [20, 21]. Низкая частота подобных отклонений у подростков может быть объяснена снижением выраженности невротических и астенических реакций и некоторой стабилизацией функции вегетативной нервной системы, а возможно, и трансформацией в иные нозологические формы. Так, по мнению ряда авторов, этот путь может привести к формированию артериальной гипертензии (АГ) [22]. Возможно, именно этими механизмами можно объяснить наблюдаемый в нашем исследовании рост частоты АГ с 5-6% среди младших школьников до 21,8% в возрасте 14 лет.

Нами проведен подробный анализ состояния здоровья подростков 14-17 лет, так как этот возраст, по данным многих авторов, характеризуется значительным ростом общей заболеваемости практически по всем классам болезней, высокой частотой хронической патологии (более 50% подростков) [23,24].

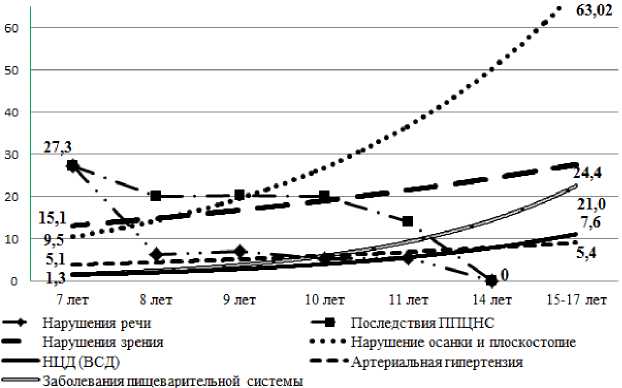

Результаты 2-х летней углублённой диспансеризации детей 14- летнего возраста показали высокую частоту соматической патологии в этой возрастной группе. Наиболее часто (первое ранговое место) среди осмотренных выявлялись патология костно-мышечной системы и соединительной ткани - 212 человек в 2011 и 195 - в 2012 г., что составляет 54,6 и 48,8% соответственно (рис. 3).

Второе ранговое место заняли болезни глаза и его придаточного аппарата: в 2011 г. - 98 чел, в 2012 г. - 94 человек, что составляет более четверти всех осмотренных. Болезни эндокринной системы выявлены у 7,4% учащихся, заболевания сердечно-сосудистой системы и кровообращения - у 8-10% 14-летних детей. Имеет место рост среди осмотренных болезней органов пищеварения с 7% в 2011 г. до 12,5% в 2012 г.

Сравнительный анализ заболеваемости среди подростков 14 лет по гендерным группам выявил, что мальчики чаще страдают заболеваниями костно-мышечной системы, зрения и нервной системы (рис. 3), а среди девочек имеется большая распространённость эндокринной патологии, заболеваний сердца, сосудов и органов пищеварения.

В рамках нашего исследования проведен детальный анализ физического развития учащихся и установлена большая, по сравнению с результатами «традиционных» профилактических осмотров частота его нарушений.

Углублённый осмотр 14-летних подростков показал, что ожирение выявлялось у 10,5% мальчиков и 5,8% девочек, а недостаток питания – у 8,5% и 4,9% соответственно. Все эти учащиеся (29,7%) нуждаются в коррекционных мероприятиях относительно качества, характера и режима питания. Анализ физического развития 15-17 летних учащихся школ за 5 лет (2008-2012 гг.) показал, что среднее развитие имеют около 80%, остальные подростки имеют отклонения в сторону макросомальных (около 7,5%) и микросомальных параметров (около 4,5%).

■ Заболевания КМС

□ Эндокринная патология

■ Заболевания НС

■ Заболевания мочеполовой системы

■ Патология зрения ■ Заболевания ССС □ Заболевания ЖКТ

Рис. 3. Заболеваемость юношей и девушек 14 лет по итогам диспансеризации в 2011- 2012 гг. (в ‰)

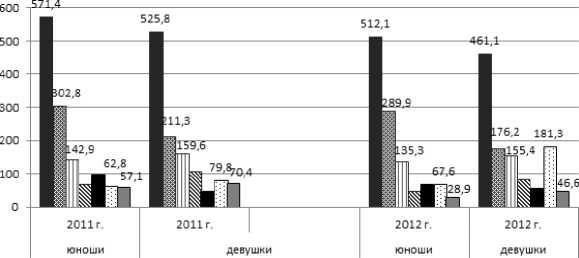

Рис. 4. Распространенность патологии среди школьников 15-17 лет за 5 лет наблюдения (в ‰)

Нужно отметить, что в структуре патологии у обследованных подростков 15-17 лет первое ранговое место, также как и у младших школьников, занимают болезни костномышечной системы: в динамике за 5 лет мы отметили рост почти в 2 раза – с 437,3‰ до 821,0‰ (рис. 4). Значительный рост имеет место в классе заболеваний нервной и сердечнососудистой систем (рост на 34%), патологии зрения и эндокринной системы (рост на 30%). Имеется настораживающая тенденция увеличения частоты патологии пищеварительной системы с 43,3 ‰ до 64,6‰ (рост на 49%). В целом, по нашим данным, группа диспансерного наблюдения – II - IV групп здоровья за последние 5 лет увеличилась. Таким образом, в регулярном наблюдении и оздоровлении нуждаются 85% современных школьников-подростков.

Выводы: э пидемиологический анализ динамики и структуры патологии детей школьного возраста показал, что за период обучения в начальной школе (1-4 класс) число детей первой группы здоровья уменьшается почти на 18%, а к окончанию школы число здоровых подростков не превышает 11%. В динамике обучения с 1-го по 4й класс происходит наибольший рост числа заболеваний костно-мышечной системы (до 49,1% (ДИ 44,4-53,8%)), зрения (до 32,4% (ДИ 2836,8%)), пищеварительной системы (до 24,5% (ДИ 20,5-28,5%)). У 13,2% (ДИ 10-16,4%) учащихся к 4-му классу выявляется вегето-сосудистая дистония, а у 4-6% детей – артериальная гипертензия. К подростковому возрасту в популяции нарастает частота, прежде всего болезней костномышечной, сердечно-сосудистой систем и органов зрения. Эпидемиологическая характеристика заболеваемости подростков позволила расширить группу школьно обусловленной патологии за счёт включения в неё функциональной патологии пищеварительной системы и артериальной гипертензии. С учётом динамики этих патологических состояний и патогенетической обоснованности их развития под действием факторов образовательной среды, действующих как на начальном этапе обучения, так и при переходе к предметному (в средней школе) и углублённому (в старшей школе) обучению, все эти заболевания должны быть отнесены к школьно обусловленным, с истоками в младшем школьном возрасте. Это обосновывает необходимость выявления факторов риска и предикторов развития, прежде всего, этих патологических состояний.

По результатам проведенного профилактического осмотра ребёнка, согласно приказу МЗ РФ № 1346н, всем учащимся должны быть сформулированы практические рекомендации, в том числе по формированию здорового образа жизни, режиму дня, питанию, физическому развитию для предотвращения реализации факторов риска и формирования школьно обусловленных отклонений в состоянии здоровья детей [25, 26]. По нашему мнению, использование только общих рекомендаций, то есть универсального уровня профилактики для всех обучающихся в образовательных организациях, сегодня не даёт ожидаемых результатов по снижению заболеваемости. Необходимо переходить к избирательной профилактике (мероприятия направленные на группы учащихся с факторами риска) и далее к индивидуальной (мероприятия для учащихся высокого риска или признаками «предболезни»), которые должны начинаться до развития клинических признаков заболеваний, по нашим данным, в младшем школьном возрасте и в рамках медицинского обеспечения образовательного процесса.

Список литературы Эпидемиологический анализ заболеваемости подростков городского округа Самара

- Государственный доклад Минздравсоцразвития РФ, РАМН, Госкомстата РФ «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2008 г.». . Режим доступа: www. lawmix.ru/medlaw/7335 (дата обращения 08.08.2012).

- Конова, С.Р. Состояние здоровья детей и совершенствование медицинской помощи в условиях первичного звена здравоохранения: дис…докт. мед. наук. -М., 2007. 346 с.

- Баранов, А.А. Заболеваемость детского населения России/А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий, А.А. Модестов и др. -М.: Педиатрь; 2013. 280 с.

- Циммерман, Я.С. Эволюция стратегии и тактики лечения Нelicobacter pylori-зависимых заболеваний (по материалам консенсусов «Маастрих-1-3»; 1996-2005)//Клиническая медицина. 2007. № 8. С. 9-14.

- Ковалев, И.А. Современные аспекты профилактики факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков с применением информационных технологий/И.А. Ковалев, И.В. Плотникова, В.В. Безляк//Педиатрия. 2009. Т. 87, №3. С. 96-99.

- Светлова, Л.В. Современные возможности ранней диагностики артериальной гипертензии у подростков/Л.В. Светлова и др.//Сибирский медицинский журнал. 2010. №2. С. 113-114.

- Печкуров, Д.В. Динамика распространённости и структуры болезней пищеварительной системы у детей Самарской области по результатам длительного мониторинга/Д.В. Печкуров, А.А. Тяжева, Е.С. Липатова//Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей. Материалы XXI Международного Конгресса гастроэнтерологов России и стран СНГ, 2014. -М., 2014. С. 39-40.

- Печкуров, Д.В. Распространённость и факторы риска развития артериальной гипертензии у школьников/Д.В. Печкуров, Г.Ю. Порецкова, А.А. Емелина//Практическая медицина. 2010. № 6(45). С. 98-101.

- Ильин, А.Г. Состояние здоровья детей подросткового возраста и совершенствование системы их медицинского обеспечения: дисс…докт. мед.наук. -М., 2005. 490 с.

- Баранов, А.А. Медико-социальные проблемы воспитания подростков. Монография/А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева. -М.: Изд-во «Педиатрь», 2014. 388 с.

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012г. N 1346н «Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» . Режим доступа: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70255102/.(Дата обращения 03.03.2014).

- Чечельницкая, С.М. Физиологические и психологические особенности школьников с нарушениями осанки/С.М. Чечельницкая и др.//Вопросы практической педиатрии. 2008. Т. 3, №3. С. 41-44.

- Храмцов, П.И. Диагностика, профилактика и оздоровление учащихся с нарушениями и заболеваниями костно-мышечной системы/П.И. Храмцов, Е.Ф. Крымский//Школа здоровья. 2011. №2. С. 38-65.

- Баранов, А.А. Чтение, компьютер и здоровье/А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Текшева//Вопросы современной педиатрии. 2008. Т. 7, №1. С. 21-25.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2007 году: Государственный доклад. -М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. 397 с.

- Ковшова, О.С. Роль семьи в сохранении здоровья и социально-психологической адаптации младших школьников/О.С. Ковшова, Д.В. Печкуров, Г.Ю. Порецкова, И.А. Пахомова//Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12. № 5. С. 435-438.

- Антропов, Ю.Ф. Запоры у детей: значение особенностей психоэмоционального статуса/Ю.Ф. Антропов, С.В. Бельмер//Русский медицинский журнал. 2012. Т. 20, № 2. С. 48-50.

- Печкуров, Д.В. Пищевое поведение, физическое развитие и состояние здоровья Самарских школьников/Д.В. Печкуров, Е.Н. Воронина//Вопросы детской диетологии. 2012. Т. 10, № 2. С. 45-49.

- Ледяев, М.Я. Синдром вегетативных дисфункций у детей: мифы и реальность/М.Я. Ледяев, О.В. Степанова, Н.В. Шахова//Лечащий врач. Январь 2009. №1. С. 27-29.

- Погодина, Е.В. Современные тенденции здоровья подростков//Ремедиум Приволжья. 2006. Ноябрь. С. 104-106.

- Звездина, И.В. Факторы риска формирования отклонений в состоянии здоровья в подростковом возрасте//Гигиенические проблемы школьных инноваций/Под редакцией В.Р. Кучмы, Л.М. Сухаревой, М.И. Степановой. -М.: Научный центр здоровья детей, 2009. С. 1-6-119.

- Морено, И.Г. Характер вегетативно-гуморальных нарушений у детей с артериальной гипертензией и ожирением/И.Г. Морено и др.//Практика педиатра. 2010. Февраль. С. 16-20.

- Кучма, В.Р. Особенности физического развития и функциональные возможности современных подростков 15-17 лет/В.Р. Кучма, Ю.А. Ямпольская//Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения, трудовой деятельности: руководство для врачей/ред. А.А. Баранова, В.Р. Кучмы, Л.М. Сухаревой. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. С. 93-114.

- Засорина, А.Е. Научное обоснование совершенствования профилактической работы с детьми: автореф. дисс…канд. мед. Наук. -СПб.: ИПО ГОУ ВПО «СамГМУ», 2007. 21 с.

- Руководство по диагностике и профилактике школьно обусловленных заболеваний, оздоровлению детей в образовательных учреждениях (под ред.чл.-корр. РАМН, профессора Кучмы В.Р. и д.м.н. Храмцова П.И.) -М.: Издатель НЦЗД, 2012. 181 с.

- Федеральные протоколы оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях. Часть первая. -М.: РОШУМЗ, 2014. 231 с.