Эпидемиология алкогольной зависимости в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Автор: Новиков Андрей Петрович, Рахмазова Любовь Демьяновна, Гильбурд Олег Аркадьевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая наркология

Статья в выпуске: 4 (97), 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель - изучение распространенности алкоголизма и выявление этнокультуральной специфики заболеваемости алкоголизмом в популяции коренных жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Материалы и методы: данные статической отчетности по Ханты-Мансийскому автономному округу, Российской Федерации, в популяциях коренных малочисленных народов (ханты и манси) в сравнении с остальным населением округа. В рамках кросскультурального анализа применялись этнологический, клинико-эпидемиологический и статистический методы. Результаты. 10-летняя динамика показателей распространенности алкогольной зависимости в населении Югры и Уральского федерального округа показала различия как по величине показателей, так и по особенностям их динамики. Результаты сравнительного кросс-культурального анализа эпидемиологических параметров алкогольной зависимости среди аборигенов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и пришлого населения свидетельствуют о высокой первичной заболеваемости алкоголизмом среди ханты и манси по сравнению с пришлым населением.

Алкогольная зависимость, эпидемиология, аборигены, север

Короткий адрес: https://sciup.org/142212893

IDR: 142212893 | УДК: 616.89-008.441.13:616-036.22(571.122) | DOI: 10.26617/1810-3111-2017-4(97)-38-43

Текст научной статьи Эпидемиология алкогольной зависимости в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Большой диапазон показателей распространенности наркологической патологии на территории Российской Федерации, состояние наркологической помощи в регионах [3, 4, 5] требуют проведения дальнейших исследований, в том числе с целью оптимизации специализированного сервиса с учетом наркологической ситуации, обусловленной как региональной спецификой населения, так и макроэкономическими характеристиками региона. Восточные регионы страны, для которых характерными особенностями являются экстремальные и субэкстремальные условия жизни; неоднородная структура населения, обусловленная историческим развитием края; этническое разнообразие населения; мощные техногенные воздействия, приводящие к изменению среды обитания и социального функционирования личности, зачастую с появлением дезадаптационных расстройств различного уровня [12], без сомнения, отражаются на распространенности алкоголизма в населении, оказывают модифицирующее влияние на клинико-динамические характеристики процесса, его исходы [2, 10, 11].

Интенсивное промышленное освоение нефтегазоносных регионов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) в минувшем и текущем сто- летиях подвергло мощному цивилизационному прессингу не только местную природную экосистему, но и архаически-традиционную социокультурную среду аборигенных народностей, проживающих здесь более 2000 лет.

Одним из наиболее разрушительных эффектов этого процесса стала прогредиентная алкоголизация коренного населения [3, 4, 10]. Следует отметить, что начиная с середины XIX века этнографы подчёркивали губительное влияние алкоголя на «сибирских инородцев» и прогнозировали скорое исчезновение северных этносов [7, 14, 15]. В 1914 г. врач-очевидец писал: «…все без исключения инородцы, в том числе женщины и дети, питают необычайное пристрастие ко всему спиртному, причем за недостатком винного спирта пьют одеколон, как и всё, что так или иначе имеет отношение к спиртному» [8, цит. по: Лисицын Ю.П., Сидоров П.И.]. В 1926 г. в описании быта «ва-ховских остяков» отмечено: «Выгонка самогона в одной семье является обычно праздником для всех в данных юртах. Самогонку пьют все – мужчины, женщины, девушки и подростки; пьют до тех пор, пока не выпьют всю. Картина поголовно пьяных остяков в юртах не поддается описанию по своим отрицательным, диким, кошмарным моментам» [9].

Имеются все основания полагать, что дезадаптирующее влияние индустриализации Западной Сибири, включая Ханты-Мансийский автономный округ , способствует малигнизации алкогольно-зависимого поведения коренных малочисленных народов Севера (КМНС) [1, 6, 12, 13], что отражает общую алкогольную ситуацию в этом регионе. Так, уровень первичной заболеваемости алкоголизмом в ХМАО на 25% выше, чем в среднем по РФ. Вышеизложенные обстоятельства определяют актуальность предпринятого комплексного исследования, ориентированного на разработку эффективной клиникоорганизационной модели наркологической помощи населению ХМАО.

Цель исследования - изучение распространенности алкоголизма и выявление этнокультуральной специфики заболеваемости алкоголизмом в популяции коренных жителей Ханты-Мансийского автономного округа.

В рамках кросскультурального анализа применялись этнологический, клинико-эпидемиологический и статистический методы исследования. Были использованы данные статической отчетности по Ханты-Мансийскому автономному округу, Российской Федерации, в популяциях коренных малочисленных народов (ханты и манси) в сравнении с остальным населением ХМАО.

Ханты и манси - два близкородственных этноса - своё официальное наименование получили в 1930 г. от самоназваний народностей «хантэ», «кантах», «маньси». Ранее в течение нескольких веков в научной литературе и административных документах фигурировали этнонимы «остяки» (ханты) и «вогулы» (манси), которые можно нередко встретить и в современных зарубежных публикациях. Общий термин, обозначающий ханты и манси, - обские угры [14]. Представители этих этносов говорят на языках угорской группы и входят в уральскую языковую семью [15]. На этногенез обских угров существенное влияние оказали климатические изменения, имевшие место в начале II тысячелетия до н.э., вследствие которых граница степи, где обитали древние угры, сместилась на север, и они разделились на две ветви: южную - предков современных венгров - и северную - предков современных ханты и манси [14]. В результате дальнейшего расселения в зону тундры предки обских угров смешались с местным охотничье-рыболовецким населением, ассимилировали его, восприняли культуральные стереотипы, адаптированные к местным условиям, в частности так называемое присваивающее хозяйство, сохраняемое обскими уграми по сей день: охота, рыбная ловля, оленеводство, сбор дикоросов (ягод, грибов, кореньев, трав и т.д.). В языковом отношении современные ханты и манси не понимают друг друга. Этот же феномен наблюдается и внутри обоих угорских этносов , поскольку суще- ствует большое множество диалектов, типичных для различных районов их проживания.

Письменность, отражающая многообразие диалектов, начала создаваться только в начале 1930-х годов [15]. Антропологически обские угры являются наиболее характерными представителями уральского типа, к которому относятся также селькупы и западные ненцы. Социальная организация обских угров представлена двумя основными единицами -семьей и юртой-посёлком.

Для религиозной мифологии обских угров характерны выраженный и детально дифференцированный анимизм, а также традиционные космологические представления о трёх зонах - небе, земле и подземном мире, - каждая из которых заселена множеством узкоспециализированных духов. Религиозно-обрядовая практика реализуется у обских угров с участием шаманов. По основным признакам уральский тип занимает промежуточное положение между монголоидной и европеоидной расами [14].

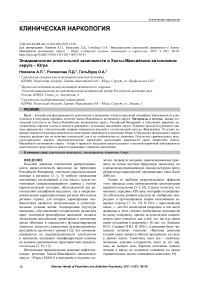

Сравнительный анализ динамики первичной заболеваемости алкоголизмом по ХМАО, наряду с аналогичными данными по Уральскому федеральному округу (УФО) и Российской Федерации (РФ) за 10-летний период, свидетельствует о снижении показателей впервые поставленных на учет больных по всем территориям практически в 2 раза (рис. 1).

В то же время линии тренда (при высоком уровне аппроксимации) наглядно демонстрируют различия темпов снижения. Для ХМАО, демонстрирующего в исходной точке самые высокие показатели (165,5 на 100 000 населения), как по округу, так и по России в целом (соответственно - 150,5 и 147,4 на 100 000 населения), характерно наличие 5летнего периода относительно стабильных показателей с последующим их снижением. Уменьшение показателей УФО и РФ линейно, при одновременно более низких темпах в УФО. В конечной точке самые высокие показатели характерны для УФО (87,2 на 100 000 населения), для ХМАО и РФ - соответственно 80,7 и 74,7 на 100 000 населения.

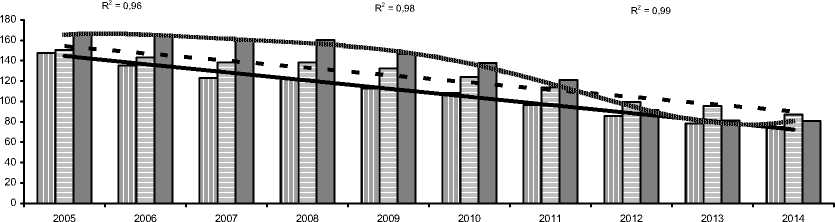

Анализ динамики заболеваемости алкоголизмом по административным единицам Югры за десятилетний период показал неравномерность распределения показателей по округу за весь период исследования, скачкообразный характер изменения значений данной характеристики, как по округу в целом, так и по отдельным территориям. Данная ситуация не позволяет определить направленность вектора изменения алкогольной ситуации, что наглядно продемонстрировано на рисунке 2.

Представленные средние (медиана) показатели 10-летней динамики первичной заболеваемости алкоголизмом населения 12 территорий (на 10 территориях данных недостаточно) выделяют 4 группы территорий: 1 - до 100 на 100 000 населения; 2 - до 200; 3 -до 300 и 4 - свыше 400 на 100 000 населения.

РФ

УФО

ХМАО Линейный (РФ)

Линейный (УФО) Полиномиальный (ХМАО)

Р и с у н о к 1 – Сравнительная динамика первичной заболеваемости алкоголизмом населения РФ, УФО и ХМАО (на 100 000 населения)

» ? §

Рисунок 2 - Медиана 10-летней заболеваемости алкоголизмом по административным единицам ХМАО (на 100 000 соответствующего населения)

На начало 2014 г. на территории ХМАО при общей численности населения 1,6 млн человек проживало 31 127 представителей КМНС (ханты, манси), в том числе 14 571 мужчина и 16 556 женщин. Таким образом, северные аборигены составляли 1,9% общего населения ХМАО. По месту проживания коренное население распределено весьма неравномерно и максимально сконцентрировано в сельских районах ХМАО, а также в г. Ханты-Мансийске. В структуре населения каждой административнохозяйственной единицы ХМАО представители КМНС составляют явное меньшинство – даже в Белоярском районе, где численность аборигенов наиболее высокая, на их долю приходится менее четверти всех жителей.

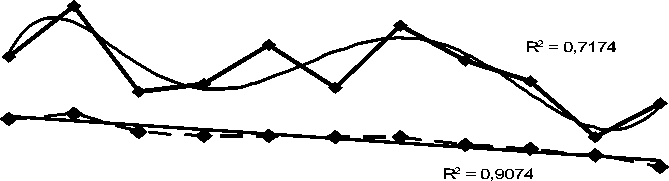

КМНС

Полиномиальный (КМНС)

населениеХМАО

Линейный (населениеХМАО)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Р и с у н о к 3 – Сравнительная динамика заболеваемости алкоголизмом коренного малочисленного населения и некоренного населения ХМАО (на 100 000 соответствующего населения)

Представленные на рисунке 3 данные первичной заболеваемости алкоголизмом среди коренных малочисленных народов Севера и остального (пришлого) населения ХМАО демонстрируют не только более высокую заболеваемость среди коренного населения округа, но и отражают неравномерность темпов изменения показателей. Снижение показателей заболеваемости алкоголизмом для населения ХМАО соответствует линейному распределению и за десятилетний период привело более чем к двукратному их снижению (соответственно с 205,1 до 90,3 на 100 000 соответствующего населения). За этот же период для коренных малочисленных народов округа заболеваемость алкоголизмом снизилась лишь в 1,4 раза (354,1 – 241,9 на 100 000 соответствующего населения). При этом изменение показателей происходит скачкообразно, на аппроксимирующей кривой отчетливо выделяется два периода с двумя разнонаправленными пиками – пиком высоких показателей (2002–2003 гг. и 2008–2009 гг.) и пиком низких показателей (2004–2005 гг. и 2010– 2011 гг.).

Таким образом, сравнительный анализ заболеваемости алкоголизмом за 10-летний период по ХМАО, наряду с аналогичными данными по УФО и Российской Федерации, свидетельствует о снижении показателей впервые поставленных на учет больных по всем территориям практически в 2 раза. В то же время линии тренда наглядно показывают различия темпов снижения. Для ХМАО, демонстрирующего в исходной точке самые высокие показатели, характерно наличие 5-летнего периода относительно стабильных показателей с последующим снижением. Снижение показателей Уральского федерального округа и РФ линейное, при более низких темпах в УФО. Анализ динамики заболеваемости алкоголизмом по административно-хозяйственным единицам Югры показал неравномерность распределения показателей по округу за весь период исследования и их скачкообразный характер. Данная ситуация не позволяет определить направленность вектора изменения алкогольной ситуации, а медиа-нальные показатели варьируют от 34,7 до 502,3 на 100 000 соответствующего населения. Высокие показатели первичной заболеваемости алкоголизмом для населения ХМАО, их широкий диапазон по административным единицам округа, скачкообразный характер изменений данного показателя позволяют предположить о существенном вкладе в наркологическую ситуацию региона высоких показателей распространенности алкоголизма среди коренных малочисленных народов Севера. Подтверждением этого являются результаты сравнительного анализа заболеваемости алкоголизмом коренного населения и некоренного населения округа: более чем двукратное снижение для некоренного населения, для коренных малочисленных народов округа заболева- емость алкоголизмом снизилась лишь в 1,4 раза, оставаясь выше практически в 2 раза.

Совместное исследование проведено в рамках темы НИР НИИ психического здоровья «Распространенность, клинико-патобиологические закономерности формирования и патоморфоза психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психактивных веществ в социально-организованных популяциях (профилактический, реабилитационный аспекты)». Номер госрегистрации ААА-А-15-115123110064-5.

Работа соответствует этическим стандартам Хельсинской декларации ВМА.

Список литературы Эпидемиология алкогольной зависимости в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

- Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М.: Наука, 1989: 445.

- Бохан Н.А., Семке В.Я. Коморбидность в наркологии. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2009: 510.

- Бохан Н.А., Мандель А.И., Кузнецов В.Н. Алкогольная смертность в отдалённых сельских районах Западной Сибири. Наркология. 2011; 10, 9 (117): 43-47.

- Бохан Н.А., Мандель А.И., Кузнецов В.Н. Распространенность психических расстройств среди населения сельского муниципального образования Севера Сибири: основные тенденции и прогноз//Социальная и клиническая психиатрия. -2011. -Т. 21, № 4. -С. 40-46.

- Гофман А.Г., Яшкина И.В., Понизовский П.А., Кожинова Т.А. Алкоголизм и наркомания в России. Наркология. 2016; 15, 2 (170): 6-12.

- Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993: 544.

- Кастрен М.А. Сочинения в двух томах: Т. 2. Путешествие в Сибирь (1845-1849)/Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999: 352.

- Лисицын Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм. М.: Медицина, 1990: 528.

- Лукина Н.В. Предисловие. Мифы, предания, сказки хантов и манси. М.: Наука, 1990: С. 5-58.

- Мандель А.И., Иванова С.А., Бохан Н.А., Бадыргы И.О. Факторы риска формирования психотического алкоголизма в зависимости от этнокультуральных особенностей больных: Пособие для врачей. Томск, 2014: 40.

- Пешковская А.Г., Мандель А.И., Бадыргы И.О. Этнический фактор и проблема алкоголизма (аналитический обзор). Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015; 3: 49-57.

- Семке В.Я., Бохан Н.А. Транскультуральная аддиктология. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008: 588.

- Смердов С.А., Чертов В.В. Эпидемиологические аспекты алкогольной зависимости среди представителей коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа -Юг-ры. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2006; Приложение (41): 269-270.

- Соколова З.П. Обские угры (ханты и манси). Этническая история народов Севера. М., 1982: 50.

- Шатилов М.Б. Ваховские остяки: Этнографические очерки/Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000: 288.