Эпидемиология и лечение вторичных острых гнойных медиастинитов

Автор: Столяров C.И., Беляев А.Н., Добров А.В., Мизуров Н.А., Данилов В.В., Григорьев В.Л.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время проблема диагностики и лечения острого гнойного медиастинита сохраняет свою актуальность, что обусловлено тяжестью заболевания, отсутствием единой хирургической тактики, продолжительной нетрудоспособностью больных, большим количеством осложнений и высокой летальностью. Цель. Оценить результаты лечения пациентов со вторичным острым гнойным медиастинитом (ВОГМ) для его дальнейшего улучшения. Материалы и методы. В исследовании представлен анализ данных диагностики и лечения 110 пациентов с ВОГМ. Все пациенты были прооперированы. Результаты. Среди причин ВОГМ первое место занимают одонтогенные флегмоны шеи (50,9 %), второе – тонзиллогенные флегмоны (36,4 %), третье – аденогенные флегмоны (5,5 %). Удовлетворительные результаты лечения получены у 71 пациента (64,6 %), летальный исход наступил у 39 (35,4 %). Основными причинами летальных исходов были прогрессирование медиастинита с развитием сепсиса, полиорганная недостаточность и тромбоэмболия легочной артерии. Выводы. Основными причинами вторичного медиастинита являются одонтогенные и тонзиллогенные флегмоны. Уровень летальности зависит от сроков поступления пациентов в хирургический стационар, своевременно проведенного адекватного оперативного вмешательства, распространенности гнойного процесса в средостении, возраста пациентов.

Гнойный медиастинит, дренирование, осложнения, сепсис, полиорганная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14132975

IDR: 14132975 | УДК: 616.27-002-02-036.11-098 | DOI: 10.34014/2227-1848-2025-1-56-67

Текст научной статьи Эпидемиология и лечение вторичных острых гнойных медиастинитов

Введение. Проблема диагностики и лечения острого гнойного медиастинита (ОГМ) сохраняет свою актуальность ввиду тяжести самого заболевания, отсутствия четких критериев хирургической тактики, неудовлетворительных исходов лечения [1, 2]. Количество пациентов с данной патологией не уменьшается [1, 3]. Вторичный острый гнойный медиастинит (ВОГМ) развивается при распространении воспалительного процесса из других анатомических областей [4, 5], при спонтанном разрыве пищевода (синдроме Бурхарда) [6], а также глубокой инфекции шеи [7].

Отмечается рост частоты ВОГМ одонтогенного и тонзиллогенного происхождения [8–10]. Летальность при этом составляет 27,5– 54,5 % [1, 3, 8, 11].

Участились случаи возникновения гнойного медиастинита после кардиохирургических операций и стернотомии [12– 15], диагностических или лечебных трансбронхиальных пункций [16]. Реже гнойный медиастинит развивается при актиномикозной инфекции [17], у новорожденных и подростков при ретрофарингиальных абсцессах [18, 19] и фиброзирующих медиастинитинитах [20].

Как казуистика встречается медиастинит в сочетании с перитонитом [21].

Ранняя диагностика ВОГМ сложна тем, что его признаки накладываются на уже имеющееся острое гнойное заболевание, которое протекает с гнойной интоксикацией и высокой температурой [22]. Для уточнения диагноза применяются ультразвуковое исследование, трансбронхиальная тонкоигольная аспирация, криобиопсия, посев пункционной жидкости из средостения с последующим гистологическим исследованием [23, 24].

Разобщенность врачей различных специальностей, занимающихся проблемами диагностики и лечения ВОГМ, отсутствие единого подхода к методам оперативной коррекции, иммунной и антибактериальной терапии являются существенными препятствиями для оптимизации хирургического лечения ВОГМ [1, 3].

Цель исследования. Оценить результаты лечения пациентов с вторичным острым гнойным медиастинитом (ВОГМ) для его дальнейшего улучшения.

Материалы и методы. Представлен анализ данных диагностики и лечения 110 пациентов с ВОГМ, находившихся на лечении в торакальном отделении Республиканской клинической больницы Чувашии в период с 1984 г. по 2024 г. Они составили 46,8 % всех пролеченных пациентов с ОГМ за этот период (n=235). Средний возраст больных составлял 47,3±1,5 года (от 18 до 83 лет). Мужчин было 82 (74,5 %), женщин – 28 (25,5 %). Большая часть больных с ВОГМ (n=84 (76,4 %)) находилась в возрасте от 21 до 60 лет. Преобладали лица мужского пола, что соответствует литературным данным [8, 11, 12]. Сроки поступления пациентов в стационар от момента начала заболевания составляли: от 1 до 3 сут – 27 чел. (24,5 %); от 4 до 7 сут – 71 чел. (64,6 %); от 8 до 10 сут – 8 чел. (7,3 %); позже 10 сут – 4 чел. (3,6 %).

Диагностические мероприятия включали полипозиционное рентгенологическое исследование лицевого скелета, шеи, грудной клетки, ультразвуковое исследование плевральных полостей. Расширение тени средо- стения отмечено у 87 больных (79,1 %), заглоточного пространства – у 57 (51,8 %), наличие газа в мягких тканях шеи и ретрофарингеаль-ного пространства – у 34 (30,9 %). По показаниям пациентам проводились фиброброн-хоскопия и фиброэзофагогастроскопия, муль-тиспиральная компьютерная томография органов шеи, грудной клетки и средостения.

В послеоперационном периоде проводилась интенсивная антибактериальная, имму-нокоррегирующая терапия. Помимо традиционных методов лечения, применялись непрямая электрохимическая детоксикация организма 0,06 % раствором гипохлорита натрия, сеансы гипербарической оксигенации, гемосорбции, плазмафереза, гемодиализа (по показаниям). Проводилась постоянная проточноаспирационная санация гнойных полостей введением по дренажам антисептических растворов с одновременной постоянной аспирацией содержимого при разрежении 40–50 см водного столба и с последующим микробиологическим контролем.

Статистическая обработка цифрового материала проводилась с применением программы Statistica 20.

Результаты и обсуждение. Среди этиологических факторов ВОГМ выделяли: одонтогенные – в 56 случаях (50,9 %), тонзилло-генные – в 40 (36,4 %); аденофлегмоны шеи – в 6 (5,5 %); гнойный тиреоидит – в 3 (2,7 %); нагноившуюся гематому шеи – в 3 (2,7 %); язвенно-некротический эзофагит – в 1 (0,9 %); гнойный артрит правого грудинно-ключичного сочленения – в 1 (0,9 %). У 59 чел. (53,6 %) имелась фоновая патология, в основном заболевания органов кровообращения – у 50 чел. (49 %). 68 пациентов (61,8 %) злоупотребляли алкоголем. Все больные были госпитализированы в срочном порядке (средний срок госпитализации от начала заболевания – 5,3±0,3 сут). Клиническая картина складывалась из симптомов основного заболевания, эндогенной интоксикации, локальных проявлений гнойно-воспалительного процесса в средостении и возникших осложнений. Боли в области шеи имелись у 92 пациентов (83,6 %), затрудненное глотание – у 61 (55,4 %), затрудненное дыхание – у 65 (59,1 %), припухлость на шее –у 78 (70,9 %), эмфизема на шее – у 21 (19,1 %). У 102 пациентов (92,7 %) наблюдалась лихорадка (38,3±0,07 0С), у 89 чел. (80,9 %) имел место лейкоцитоз ((17,7±0,7)×109/л). Повышенная

СОЭ (до 48,4±1,3 мм/ч) отмечена у 104 больных (94,4 %).

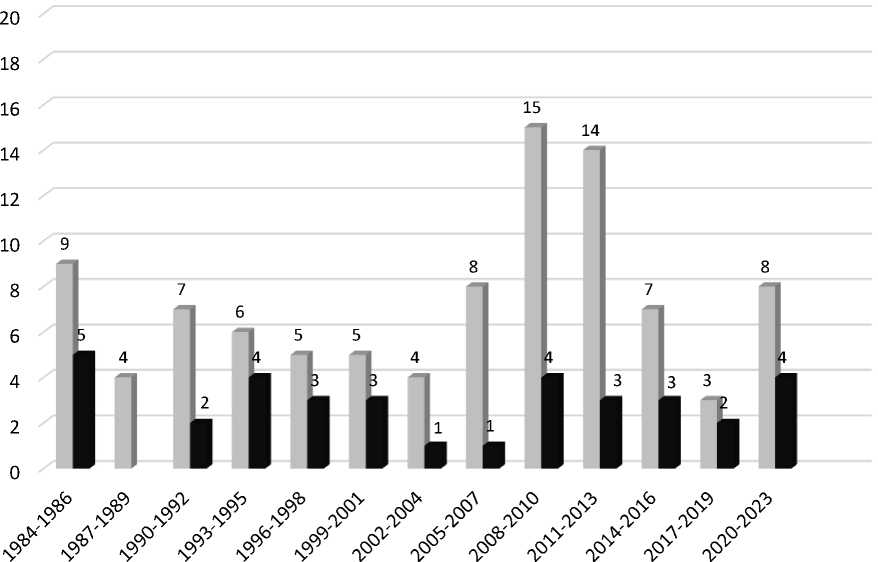

Отмечалась высокая послеоперационная летальность. Из 110 оперированных больных умерло 39, летальность составила 35,4 % (рис. 1).

-

■ Всего / Total ■ Умерло / Deceased

Рис. 1. Распространенность вторичного острого гнойного медиастинита и летальность по годам

Fig. 1. Prevalence of secondary acute purulent mediastinitis and mortality by year

Пациентов с одонтогенным ВОГМ было 56: 43 мужчины и 13 женщин в возрасте от 18 до 83 лет (средний возраст – 45,8±1,4 года). Время от начала заболевания до госпитализации таких больных составляло 5,4±0,4 сут. В сроки от 1 до 3 сут с начала заболевания поступило 13 больных (23,6 %), умерло 2 (3,6 %); от 4 до 7 дней – 36 (65,4 %), умерло 13 (36,1 %); от 8 до 10 дней – 4 (7,3 %), умерло 3 (75 %); свыше 10 дней – 2 (3,7 %), умер 1 (50 %).

Верхний передний и задний медиастинит развился у 23 больных (41,1 %), передний верхний – у 16 (28,6 %), тотальный передний и задний – у 7 (12,5 %), задний верхний – у 6 (10,7 %), тотальный передний – у 4 (7,1 %).

У 40 пациентов (29 мужчин и 11 женщин) причиной ВОГМ явились тонзиллогенные осложнения: паратонзиллярный абсцесс –у 26 чел. (65 %), заглоточный абсцесс – у 14 (35 %). Средний возраст больных был 49,3±2,5 года (от 21 до 83 лет). Время от начала заболевания до госпитализации составило 5,0±0,4 сут. В сроки от 1 до 3 сут поступило 13 больных (32,5 %), умерло 4 (30,8 %), от 4 до 7 дней – 24 (60 %), умерло 10 (41,7 %), от 8 до 10 дней – 2 (5 %), умер 1 (50 %), свыше 10 дней – 1 (2,5 %), умер 1 (100 %).

У 6 пациентов ВОГМ развился вследствие прогрессирования аденофлегмоны шеи, в трех случаях причиной ВОГМ явился гнойный тиреоидит, у 3 мужчин источником ВОГМ явились

инфицированные гематомы шеи, у одного пациента причиной ВОГМ явился язвенно-некротический эзофагит. В одном случае у женщины 78 лет гнойный передне-верхний медиастинит развился на фоне гнойного артрита грудинноключичного сочленения.

У 94 больных (85,5 %) с ВОГМ была определена смешанная аэробная и факультативно анаэробная микрофлора. Всего высеяно 16 видов микроорганизмов. Удельный вес основных микроорганизмов составил: Staphylococcus epi-dermidis и aureus – 25,5 %, Streptococcus – 15,3 %, Pseudomonas aeruginosa – 14 %, Acinetobacter baumannii – 10,2 %, Enterococcus faecalis – 9,6 %, Klebsiella pneumoniae – 5,8 %, Саndida albicans – 5,1 %, E. coli – 4,5 %, Enterobacter cloacae – 3,8 %. Микрофлора в виде монокультуры выделена у 50 чел. (53,2 %), ассоциации двух микроорганизмов – у 24 (25,5 %), трех и более – у 20 (21,3 %).

Все пациенты были прооперированы. Предпочтение отдавалось внеплевральным оперативным доступам. 59 пациентам (53,6 %) оперативное лечение по вскрытию средостения проведено в день поступления последовательно со вскрытием и дренированием первичного очага гнойно-воспалительного процесса. У 51 пациента ранее были выполнены санирующие операции на первичных очагах гнойной инфекции. У 29 пациентов (26,4 %) оперативное вмешательство на средостении выполнено на вторые сутки, у 6 (5,4 %) – на третьи, у 9 (8,2 %) – на четвертые, у 2 (1,8 %) – на пятые, у 2 (1,8 %) – на шестые, у 2 (1,8 %) – на седьмые, у 1 (0,9 %) – на тринадцатые сутки с момента поступления в стационар.

Виды первичных оперативных вмешательств на средостении и летальность представлены в табл. 1.

Таблица 1

Table 1

Виды первичных оперативных вмешательств на средостении и летальность

Types of primary mediastinal surgical interventions and mortality

|

Вид оперативного вмешательства Type of surgeries |

n (%) n (%) |

Летальность, n (%) Lethality n (%) |

|

Чресшейная передняя и задняя верхняя медиастинотомия Transcervical anterior and posterior superior mediastinotomy |

53 (48,2) |

23 (43,4) |

|

Чресшейная передне-верхняя медиастинотомия Transcervical anterior superior mediastinotomy |

31 (18,2) |

8 (25,8) |

|

Чресшейная задне-верхняя медиастинотомия Transcervical posterior superior mediastinotomy |

20 (18,2) |

5 (25) |

|

Чресшейная передняя и задняя верхняя медиастинотомия + правосторонняя торакотомия Transcervical anterior and posterior superior mediastinotomy + right-sided thoracotomy |

2 (1,8) |

1 (50) |

|

Чресшейная передне-верхняя медиастинотомия + загрудинная нижняя передняя медиастинотомия Transcervical anterior superior mediastinotomy + retrosternal anterior inferior mediastinotomy |

1 (0,9) |

1 (100) |

|

Видеоторакоскопия справа с передней нижней медиастинотомией Right videothoracoscopy with anterior inferior mediastinotomy |

1 (0,9) |

- |

|

Торакотомия справа с передней и задней медиастинотомией Right thoracotomy with anterior and posterior mediastinotomy |

1 (0,9) |

1 (100) |

|

Чресшейная задне-верхняя медиастинотомия с загрудинной передней нижней медиастинотомией Transcervical posterior superior mediastinotomy with retrosternal anterior inferior mediastinotomy |

1 (0,9) |

- |

|

Всего Total |

110 (100) |

39 (35,4) |

Таблица 2

Table 2

|

Давность заболевания Disease duration |

n |

% |

Умерло, n Deceased, n |

Летальность, % Lethality, % |

|

До 1 дня <1 day |

- |

- |

- |

- |

|

От 1 до 3 дней 1–3 days |

27 |

24,6 |

6 |

22,2 |

|

От 4 до 7 дней 4–7 days |

71 |

64,5 |

26 |

36,6 |

|

От 8 до 10 дней 8–10 days |

8 |

7,3 |

5 |

62,5 |

|

Более 10 дней >10 days |

4 |

3,6 |

2 |

50,0 |

|

Всего Total |

110 |

100 |

39 |

35,4 |

У 91 пациента (82,7 %) в ходе развития заболевания и в процессе лечения развились осложнения. Наиболее часто встречались пневмонии (59 чел. (30,4 %)), эмпиема плевры (33 чел. (17 %)); гнойный перикардит (23 чел. (11,9 %)); эрозивные кровотечения (10 чел. (5,2 %)). Возникшие осложнения потребовали проведения у 84 пациентов дополнительных оперативных вмешательств: трахеостомия – 28 чел., экстрипация подчелюстной слюнной железы – 10 чел., торакотомия, декортикация легкого – 11 чел., дренирование плевральной полости – 8 чел., перевязка наружной сонной артерии – 4 чел. Другие вмешательства встречались значительное реже или в единичных случаях.

Среднее пребывание больных с ВОГМ в стационаре составило 27,5±1,6 дня, из них в отделении реанимации 10,4±0,8 дня. Умерло

39 пациентов (28 мужчин и 11 женщин), летальность составила 35,4 %. В группе пациентов с одонтогенным медиастинитом умерло 19 чел. (34,5 %), с тонзиллогенным – 16 чел. (40 %), с гнойным тиреоидитом – 1 чел. (33,3 %), с аденогенным – 1 чел. (16,7 %), вызванным гнойным артритом грудинно-ключичного сочленения – 1 (100 %), язвенно-некротическим эзофагитом – 1 (100 %). Непосредственными причинами летальных исходов у 33 больных явились сепсис, инфекционно-токсический шок и полиорганная недостаточность вследствие прогрессирования гнойно-некротических осложнений; у 4 – тромбоэмболия легочной артерии; у 1 – эрозивное кровотечение из нисходящей аорты; у 1 – воздушная эмболия правых отделов сердца и легочной артерии. Уровень летальности зависел от длительности заболевания до поступления в стационар (табл. 2).

Давность заболевания до поступления, летальность Disease duration before admission, lethality

Имелась определенная зависимость Некоторые авторы дают 24 ч на успешную диуровня летальности от сроков проведения агностику и лечение [25].

первичных операций на средостении (табл. 3).

Таблица 3

Table 3

Зависимость летальности от сроков проведения первичных операций на средостении

Mortality dependence on the timeframe of primary mediastinal operations

|

Сроки проведения первичных операций Timeframe of primary operations |

Всего, n Total, n |

Умерло, n Deceased, n |

Летальность, % Lethality, % |

|

В первые сутки On the 1st day |

59 |

19 |

32,2 |

|

На 2-е сут On the 2nd day |

29 |

11 |

37,9 |

|

На 3-и сут On the 3rd day |

6 |

3 |

50 |

|

На 4-е сут On the 4th day |

9 |

2 |

22,2 |

|

На 5-е сут On the 5th day |

2 |

2 |

100 |

|

На 6-е сут On the 6th day |

2 |

1 |

50 |

|

На 7-е сут On the 7th day |

2 |

- |

- |

|

На 13-е сут On the 13th day |

1 |

1 |

100 |

|

Всего Total |

110 |

39 |

35,4 |

Уровень смертности также зависел от рас- тотальном переднем и заднем медиастините

пространенности гнойного процесса в средо- (табл. 4).

стении. Наиболее часто больные умирали при

Таблица 4

Table 4

Локализация гнойного процесса при вторичном остром гнойном медиастините и летальность

Purulent process localization in secondary acute purulent mediastinitis and mortality

|

Отдел средостения Mediastinal part |

Всего, n Total, n |

% |

Умерло, n Deceased, n |

% |

|

Верхний передний и задний Upper front and rear |

42 |

38,2 |

12 |

28,6 |

|

Верхний передний Upper front |

27 |

24,6 |

6 |

22,2 |

|

Верхний задний Upper rear |

16 |

14,5 |

1 |

6,25 |

|

Тотальный передний Total front |

8 |

7,3 |

4 |

50,0 |

|

Тотальный задний Total rear |

4 |

3,6 |

4 |

100,0 |

|

Тотальный передний и задний Total front and rear |

13 |

11,8 |

12 |

92,3 |

|

Всего Total |

110 |

100,0 |

39 |

35,4 |

Отмечена зависимость уровня летальности от возраста пациентов: в возрасте от 21 до 30 лет она составила 29,4 %; от 31 до 40 лет – 24 %; от 41 до 50 лет – 29,2 %; от 51 до 60 лет – 35,3 %; от 61 до 70 лет – 50 %; старше 70 лет – 72,7 %.

Заключение. Заболеваемость ВОГМ не имеет тенденции к снижению, сохраняется высокий уровень смертности, достигающий 35,4 %. Значительная летальность связана с возрастом пациентов, поздней диагностикой вторичного медиастинита с развитием сепсиса и полиор-ганной недостаточности.

Среди причин ВОГМ первое место занимают одонтогенные (50,9 %) и тонзиллогенные (40 %) острые гнойные процессы. Основными возбудителями гнойных медиастинитов являются Staphylococcus epidermidis и aureus (25,5 %).

Для улучшения результатов хирургического лечения больных с ВОГМ большое значение имеют ранняя диагностика заболевания и его осложнений, применение активной хирургической тактики и внеплевральных хирургических доступов с целью дренирования клетчатки средостения и последующей постоянной проточно-аспирационной санации гнойных полостей.