Эпидемиология войны и смуты: антропологические и письменные источники в изучении качества жизни населения русского города XVI-XVII вв. (на примере Ярославля)

Автор: Медникова М.Б., Энговатова А.В., Решетова И.К., Шведчикова Т.Ю., Васильева Е.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные о демографии и состоянии здоровья населения в Ярославле в XVI и XVII веках. Во время осмотра скелетных останков на кладбище городских приходов церкви св. Иоанна Златоуста авторы установили различия между остатками 16-го, 17-го и 18-го веков. Они исследовали останки 198 человек, а наиболее изученные были из хорошо известных захоронений 16-го и 17-го веков. Типичными особенностями для группы 17-го века были численное преобладание мужчин, наивысшая смертность среди младенцев и отсутствие лиц в возрасте старше 50 лет. Было установлено, что основной причиной смерти младенцев была цинга, которая принимала эпидемические масштабы. В 17-м веке были описаны случаи врожденных бактериальных инфекций. Палеопатологические проявления инфекции выявлены среди взрослого населения. Среди взрослого населения 17-го века отмечались более высокие уровни травм, заболеваний зубов и десен, чем среди взрослых столетий ранее. Эти тенденции были рассмотрены в контексте политических обстоятельств и более холодного климата, который привел к голоду и войнам. Результаты этой работы станут важным дополнением к письменным источникам, ранее известным в связи с распространением болезни в рассматриваемый период.

Ярославль, xvi и xvii вв, палеодемография, палеопатология, цинга, болезнь моллера-барлоу, врожденный трепанематоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14328570

IDR: 14328570

Текст научной статьи Эпидемиология войны и смуты: антропологические и письменные источники в изучении качества жизни населения русского города XVI-XVII вв. (на примере Ярославля)

Экспедиция Института археологии РАН под руководством А.В. Энговатовой в 2007, 2009 и 2010 гг. проводила исследования кладбища при церкви Иоанна Златоуста на территории центральной части г. Ярославля. Этот храм известен в письменных документах с 1646 г.2, но, судя по археологическим данным, цер- ковь «внутри кремля, близ Архиерейского дома, к стороне реки Волги» стояла и в XVI в. (Лествицын, 1874. С. 304). Основания для датировки начального периода захоронений XVI столетием дает собранная при раскопках коллекция характерной кожаной погребальной обуви3. В более поздних погребениях инвентарь представлен типологически датирующими нательными крестами. Судя по стратиграфии, конструкции деревянных гробов, керамике из засыпки могил, кладбище функционировало до XVIII в.; погребения относительно немногочисленны и хорошо выделяются по археологическим критериям.

В 1781 г. при церкви Иоанна Златоуста насчитывалось «приходских дворов 12-ть; в них жителей мужеска пола 57, женска – 65; обоего пола 122 души» (Там же) . После перепланировки города в XVIII в. количество прихожан уменьшилось, можно думать, что в XVI–XVII вв. приход бывал более многочисленным.

Итак, кладбище при церкви Иоанна Златоуста, изученное экспедицией ИА РАН, может быть охарактеризовано как типичное городское кладбище небольшого прихода. На нем хоронили жителей близлежащих домов. Исследована только часть некрополя – и ориентировочное число захороненных на нем минимум в четыре раза больше. Но и уже доступный для изучения материал из 250 погребений вполне представителен. Анализ скелетной коллекции позволит нам сделать некоторые выводы о структуре населения, проследить динамику смертности, оценить состояние здоровья жителей Ярославля.

Исторический контекст существования прихода при церкви Иоанна Златоуста сопряжен с важными этапами формирования русского государства. К XVI в. закончилась его централизация, наметился экономический и культурный рост, выросло городское население. Однако затем, в правление Ивана Грозного, гонения, затронувшие не только княжескую знать, но и дворян, приказных людей, горожан, привели к запустению городов. Опричный террор совпал со стихийными бедствиями, гибелью сотен тысяч русских людей от голода и чумы ( Скрынников , 1981а). В начале XVII в. население России испытало еще большие потрясения в «Смутное время» социального и политического кризиса. После 1607 г. окончательно был отменен Юрьев день, завершилось закрепощение крестьян.

В событиях Смутного времени роль Ярославля чрезвычайно важна, даже по сравнению с другими городами Замосковного края. В 1606–1608 гг. Ярославль – место ссылки пленных поляков, сторонников Лжедмитрия I, в том числе Марины Мнишек и ее отца, сандомирского воеводы Юрия Мнишека. После переворота осенью 1608 г. власть в Ярославле перешла в руки воеводы князя Ф.П. Барятинского, представлявшего Лжедмитрия II. После конфликта между бедными и богатыми посадскими людьми «лучшие люди» посада покинули город. Несмотря на уплаченную контрибуцию в 30 тыс. рублей, войска Лжедмитрия II грабили и избивали ярославцев. В апреле 1609 г. в город вступило ополчение Никиты Вышеславцева. Вскоре город выдержал 24-дневную осаду польских отрядов. Поборы и грабежи тушинских войск привели к поддержке жителями края Василия Шуйского. В 1611 г. отряд ярославских дворян и детей боярских участвовал в первом ополчении и походе на Москву. С апреля по июль 1612 г. Ярославль стал временной столицей и местом окончательного формирования второго ополчения (Скрынников, 1981б). После 1612 г. ярославские дворяне и дети боярские вновь участвовали в сражениях – под Смоленском и Новгородом. И опять Ярославль становился местом сбора войска – при войне с казаками и с польским королевичем Владиславом.

В данной публикации, применяя методологию биоархеологического исследования и опираясь на независимый исторический источник, мы рассмотрим качество жизни тех, кто не мог принимать участия в военных действиях, но был затронут общим течением, – женщин и детей. Изучая самую незащищенную часть населения, мы сможем сделать вывод о том, к каким глубинным последствиям для обычных людей приводила нестабильность общественной жизни, сопряженная с подготовкой к войне и участием в вооруженных конфликтах.

Материал и демографические особенности выборки

Антропологические определения на раскопках 2007 г. проводились к.б.н. Н.Н. Гончаровой, 2009 г. – д.и.н. М.В. Добровольской, 2010 г. – к.и.н. Т.Ю. Швед-чиковой. В дальнейшем данные половозрастной диагностики скелетных останков были послойно сведены Т.Ю. Шведчиковой, что позволило уточнить число захороненных индивидуумов. Для моделирования демографической ситуации нами использовалась программа Д.В. Богатенкова.

Останки ювенильных индивидуумов были повторно рассмотрены в лабораторных условиях М.Б. Медниковой и И.К. Решетовой. В дифференциальной диагностике патологических состояний применялась микрофокусная радиография, выполненная на базе кафедры электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского Электротехнического университета (ЛЭТИ) под руководством д.т.н. Н.Н. Потрахова.

Суммарная численность выборки XVI–XVII вв. составила 198 индивидуумов разного пола и возраста. По материалам раскопок 2009 и 2010 гг. была проведена более дробная дифференциация материалов на XVI и XVII вв. (соответственно 78 и 51 человек). В качестве контрольной использована выборка хорошо датированных погребений XVIII в. (29 человек). Поздние и датированные широким диапазоном погребения в диахронный анализ не включались. В объединенной выборке из погребений XVI–XVII вв. (N=198) средний возраст смерти взрослого населения составил 33,4 года (у мужчин и женщин соответственно 35,4 и 31,2). Ожидаемая продолжительность жизни взрослого населения составила всего 18,4 года (20,4 у мужчин и 16,2 у женщин). Основной пик смертности падает на возрастную группу 0–4 года, среди взрослых – 30–34 года (причем это характерно и для мужчин, и для женщин).

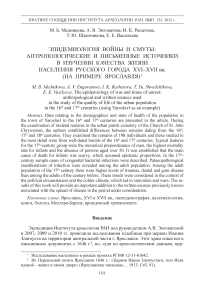

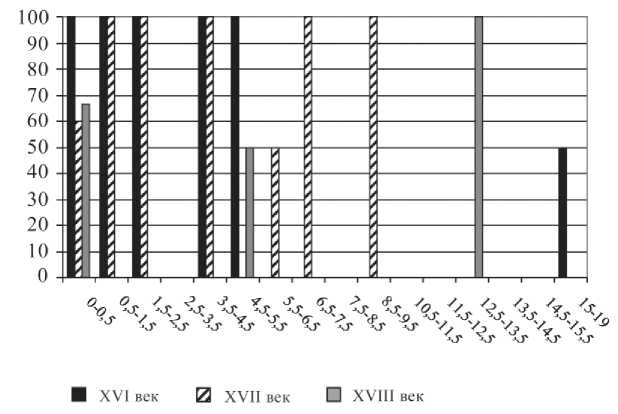

При дробном рассмотрении показателей смертности (рис. 1) выявляются различия между выборками XVI, XVII и XVIII вв. В первой сравнительно низки показатели детской смертности, но выделяется пик в интервале 15–24 года. В выборке XVII в. самая высокая смертность у маленьких детей и два пика смертности у взрослых – в 30–34 и 40–44 года, нет людей старше 50 лет. Выбор-

Рис. 1. Динамика показателей смертности (dx) среди прихожан церкви Иоанна Златоуста в XVI–XVIII вв.

ка XVIII в. занимает промежуточное положение – в ней довольно высока смертность детей от рождения до 4 лет, единственный пик смертности взрослых – в 20–24 года, самый высокий процент лиц старше 50 лет.

Интерпретируя эти результаты, мы можем предположить, что тенденции XVI и XVIII вв. более типичны для нормальной популяционной структуры. Пик юношеской смертности у населения XVI в. можно ассоциировать с практикой ранних браков, когда девочек отдавали замуж в 12 лет ( Пушкарева , 1997), и осложнениями при родах. Впрочем, при ближайшем рассмотрении, смертность юношей в 15–19 лет превышает смертность девушек (dx = 18,2 и 15,1), соответственно, следует говорить об общей уязвимости этой возрастной категории в указанный период.

Сопоставление основных палеодемографических показателей (табл. 1) свидетельствует, что средний возраст смерти мужчин остается стабильным на протяжении двух веков. Средний возраст смерти женщин в выборке XVII в. даже незначительно увеличивается. Резкое отличие между выборками достигается благодаря высокому проценту детской смертности в XVII в., причем значительное число детей умирали в возрасте до одного года. Ожидаемая продолжительность жизни для новорожденных в XVII в. заметно ниже, чем столетием раньше. Наоборот, для тех, кто достиг 15 лет, этот показатель больше, чем в XVI в. В выборке XVII в. больше размер семьи с учетом детей, но падает процент населения старше 15 лет и процент «активного» населения. И, наконец, в Ярославле XVI в. численно преобладали женщины, а в XVII в. мужчин в два раза больше женщин. (Для сравнения, в выборке XVIII в. число женщин увеличивается, но процентное соотношение полов остается в пользу мужчин, SR=150.)

Таблица 1. Основные палеодемографические характеристики в Ярославле XVI и XVII вв.

|

Основные палеодемографические характеристики |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

|||

|

XVI в. |

XVII в. |

XVI в. |

XVII в. |

XVI в. |

XVII в. |

|

|

Реальный объем выборки (N) |

78,0 |

51,0 |

22,0 |

22 |

34,0 |

9 |

|

Средний возраст смерти в группе (А) |

24,8 |

22,4 |

34,1 |

33,5 |

30,3 |

32,0 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА) |

31,7 |

32,9 |

34,1 |

33,5 |

30,3 |

32,0 |

|

Процент детской смертности (PCD) |

25,9 |

37,5 |

– |

– |

– |

– |

|

Процент детей в интервале 0–1 от NCD (PBD) |

37,1 |

40,0 |

– |

– |

– |

– |

|

Процентное соотношение полов (SR) |

64,7 |

244,4 |

– |

– |

– |

– |

|

Процент индивидов данного пола (PSR) |

– |

– |

39,3 |

71,0 |

60,7 |

29,0 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в интервале 0–4 (E0) |

24,8 |

22,4 |

– |

– |

– |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 15–19 лет (Е15) |

16,7 |

17,9 |

19,1 |

18,5 |

15,3 |

17,0 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 20–24 года (Е20) |

14,4 |

14,8 |

17,8 |

14,6 |

12,6 |

16,2 |

|

Средний возраст смерти при 20% PCD (A20) |

26,3 |

27,3 |

28,5 |

27,9 |

25,5 |

26,9 |

|

Средний возраст смерти при 30% PCD (A30) |

23,6 |

24,5 |

25,3 |

24,9 |

22,7 |

23,9 |

|

Средний возраст смерти при 40% PCD (A40) |

19,4 |

20,1 |

22,4 |

22,0 |

20,1 |

21,2 |

|

Длина поколения (Т) |

26,22 |

26,39 |

27,06 |

26,29 |

25,68 |

26,83 |

|

Общий показатель рождаемости (CBR) |

0,040 |

0,045 |

0,052 |

0,054 |

0,065 |

0,059 |

|

Среднегодовой уровень фертильности (B) |

14,52 |

13,58 |

21,39 |

22,59 |

18,64 |

20,22 |

|

Общий репродуктивный уровень (GRR) |

2,41 |

2,58 |

1,64 |

1,55 |

1,88 |

1,73 |

|

Общий размер семьи без учета детей (MFS) |

2,7 |

3,2 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

|

Общий размер семьи с учетом детей (TCFS) |

4,8 |

5,2 |

3,3 |

3,1 |

3,8 |

3,5 |

|

Процент индивидов старше 15 лет (CA) |

74,1 |

62,5 |

100,0 |

100 |

100,0 |

100 |

|

Процент «активного» населения (СF) |

68,4 |

61,8 |

87,6 |

98,4 |

94,9 |

100 |

|

Процент индивидов старше 50 лет (С50+) |

5,7 |

0,7 |

12,4 |

1,6 |

5,1 |

0 |

|

Коэффициент «активного» населения (DR) |

0,46 |

0,62 |

0,14 |

0,02 |

0,05 |

– |

Таблица 2. Основные палеодемографические характеристики сельского населения. Можайск, XV в.

|

Основные палеодемографические характеристики |

Всего |

Муж. |

Жен. |

Взрослые |

|

Реальный объем выборки (N) |

79,0 |

25,0 |

22,0 |

47,0 |

|

Средний возраст смерти в группе (А) |

19,8 |

30,7 |

30,5 |

30,6 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА) |

30,6 |

30,7 |

30,5 |

30,6 |

|

Процент детской смертности (PCD) |

40,5 |

– |

– |

– |

|

Процент детей в интервале 0–1 от NCD (PBD) |

16,9 |

– |

– |

– |

|

Процентное соотношение полов (SR) |

113,6 |

– |

– |

113,6 |

|

Процент индивидов данного пола (PSR) |

– |

53,2 |

46,8 |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в интервале 0–4 (E0) |

19,8 |

– |

– |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 15–19 лет (Е15) |

15,6 |

15,7 |

15,5 |

15,6 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 20–24 года (Е20) |

14,6 |

14,9 |

14,3 |

14,6 |

|

Средний возраст смерти при 20% PCD (A20) |

25,4 |

25,9 |

25,6 |

25,4 |

|

Средний возраст смерти при 30% PCD (A30) |

22,9 |

22,9 |

22,8 |

22,9 |

|

Средний возраст смерти при 40% PCD (A40) |

18,8 |

20,4 |

20,2 |

18,8 |

|

Длина поколения (Т) |

26,06 |

26,17 |

25,95 |

26,06 |

|

Общий показатель рождаемости (CBR) |

0,050 |

0,064 |

0,065 |

0,064 |

|

Среднегодовой уровень фертильности (B) |

10,45 |

17,52 |

17,62 |

17,57 |

|

Общий репродуктивный уровень (GRR) |

3,35 |

2,00 |

1,99 |

1,99 |

|

Общий размер семьи без учета детей (MFS) |

3,4 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

|

Общий размер семьи с учетом детей (TCFS) |

6,7 |

4,0 |

4,0 |

4,0 |

|

Процент индивидов старше 15 лет (CA) |

59,5 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Процент «активного» населения (СF) |

53,2 |

88,0 |

90,9 |

89,4 |

|

Процент индивидов старше 50 лет (С50+) |

6,3 |

12,0 |

9,1 |

10,6 |

|

Коэффициент «активного» населения (DR) |

0,88 |

0,14 |

0,10 |

0,12 |

В поисках аналогий мы обратились к хронологически близким материалам. Серия XV в. из раскопок сельского погоста в Можайске ( Энговатова и др. , 2001) достаточно представительна и хорошо документирована. Определенные нами демографические характеристики (табл. 2) обнаруживают большее сходство с ярославской группой XVII в. – благодаря численному перевесу мужчин и детской смертности около 40%.

Совсем другая демографическая ситуация выявляется, к примеру, в литовском городке Алитус XV–XVII вв. (табл. 3; 4; рассчитано по: Янкаускас , 1993). При высокой детской смертности (35,1%) продолжительность жизни мужчин и женщин на годы превышает показатели в Ярославле. Многие жители литовского города достигали пожилого возраста. Процентное соотношение полов говорит о слабом численном перевесе женского населения.

Таблица 3. Таблица смертности в группе Алитус

|

Возраст |

Dx |

Dx |

Lx |

qx |

Lx |

Tx |

Ex |

|

0–4 |

277,0 |

20,6 |

100,0 |

0,21 |

449 |

2659 |

26,6 |

|

5–9 |

127,0 |

9,4 |

79,4 |

0,12 |

373 |

2211 |

27,8 |

|

10–14 |

68,0 |

5,1 |

70,0 |

0,07 |

337 |

1838 |

26,3 |

|

15–19 |

61,0 |

4,5 |

64,9 |

0,07 |

313 |

1500 |

23,1 |

|

20–24 |

97,5 |

7,2 |

60,4 |

0,12 |

284 |

1187 |

19,7 |

|

25–29 |

87,5 |

6,5 |

53,1 |

0,12 |

249 |

903 |

17,0 |

|

30–34 |

120,5 |

9,0 |

46,6 |

0,19 |

211 |

654 |

14,0 |

|

35–39 |

89,5 |

6,7 |

37,7 |

0,18 |

172 |

443 |

11,8 |

|

40–44 |

102,0 |

7,6 |

31,0 |

0,24 |

136 |

272 |

8,8 |

|

45–49 |

107,5 |

8,0 |

23,4 |

0,34 |

97 |

136 |

5,8 |

|

50+ |

207,5 |

15,4 |

15,4 |

1,00 |

39 |

39 |

2,5 |

|

Сумма: |

1345,0 |

2659 |

Дети XVI–XVII вв. в Ярославле по данным палеопатологии

Суммарное число детских останков, вскрытых в процессе раскопок 2007, 2009, 2010 гг., – 90. Из них 20 не имеют точной датировки. Для того чтобы проследить диахронную динамику частоты встречаемости патологических проявлений, в дальнейшем мы опирались на материалы из погребений, датированных более узким интервалом (20 индивидуумов XVI в., 19 – XVII в., 9 – XVIII в.).

Уже первое знакомство с коллекцией позволило выявить пять детских скелетов с очевидными патологическими изменениями на костях черепа и скелета в виде субпериостальных реакций, пороза и локальных геморрагий ( Медникова и др. , 2013). В рамках дифференциальной диагностики эти признаки были соотнесены нами с недостаточностью витамина С, точнее, с младенческим проявлением цинги, известным в научной литературе под названием болезни Моллера-Барлоу.

Обследовав всю коллекцию, мы имеем возможность констатировать постоянное присутствие манифестаций этого заболевания в ярославской детской выборке. В XVI в. болезнь Моллера-Барлоу демонстрируют 68,75%, а с учетом отдельных более слабых проявлений частота встречаемости авитаминоза С доходит до 87,5%. В XVII в. ярко выраженные признаки цинги демонстрируют останки 59,1% детей, и 72,7%, если включать не столь достоверные случаи. В XVIII в. число цинготных проявлений достигает 66,7%.

Кроме того, при обследовании выборки XVII в. зафиксированы отчетливые патологические проявления, по всей видимости имевшие другую этиологию.

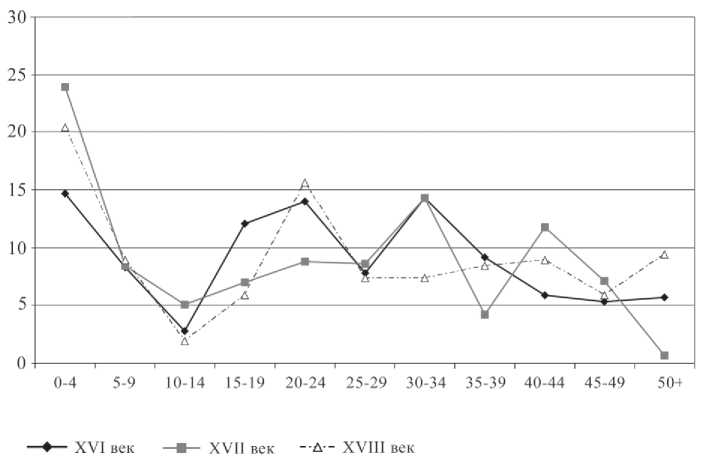

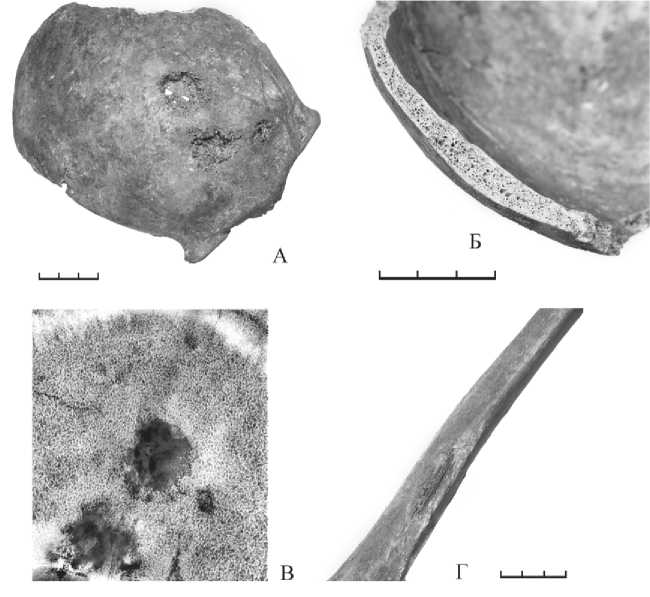

Так, например, в погребении 7 у ребенка 10–12 лет сохранились череп и практически полный посткраниальный скелет. На правой теменной и на лобной кости (справа) заметны области измененной костной ткани подокруглых очертаний (диффузной инфильтрации), диаметром на теменной 12 мм, а на лобной –

Таблица 4. Основные палеодемографические характеристики в группе Алитус

|

Основные палеодемографические характеристики |

Всего |

Муж. |

Жен. |

Взрослые |

|

Реальный объем выборки (N) |

1345,0 |

400,0 |

412,0 |

873,0 |

|

Средний возраст смерти в группе (А) |

26,6 |

42,4 |

37,0 |

38,1 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА) |

38,1 |

42,4 |

37,0 |

38,1 |

|

Процент детской смертности (PCD) |

35,1 |

– |

– |

– |

|

Процент детей в интервале 0–1 от NCD (PBD) |

22,0 |

– |

– |

– |

|

Процентное соотношение полов (SR) |

97,1 |

– |

– |

97,1 |

|

Процент индивидов данного пола (PSR) |

– |

49,3 |

50,7 |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в интервале 0–4 (E0) |

26,6 |

– |

– |

– |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 15–19 лет (Е15) |

23,1 |

27,4 |

22,0 |

23,1 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни в 20–24 года (Е20) |

19,7 |

22,4 |

17,0 |

19,7 |

|

Средний возраст смерти при 20% PCD (A20) |

31,5 |

34,9 |

30,7 |

31,5 |

|

Средний возраст смерти при 30% PCD (A30) |

28,1 |

31,1 |

27,4 |

28,1 |

|

Средний возраст смерти при 40% PCD (A40) |

23,3 |

27,4 |

24,2 |

23,3 |

|

Длина поколения (Т) |

27,31 |

27,77 |

26,88 |

27,31 |

|

Общий показатель рождаемости (CBR) |

0,038 |

0,037 |

0,045 |

0,043 |

|

Среднегодовой уровень фертильности (B) |

16,58 |

29,67 |

25,07 |

25,54 |

|

Общий репродуктивный уровень (GRR) |

2,11 |

1,18 |

1,40 |

1,37 |

|

Общий размер семьи без учета детей (MFS) |

3,1 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

|

Общий размер семьи с учетом детей (TCFS) |

4,2 |

2,4 |

2,8 |

2,7 |

|

Процент индивидов старше 15 лет (CA) |

64,9 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Процент «активного» населения (СF) |

49,5 |

67,1 |

81,6 |

76,2 |

|

Процент индивидов старше 50 лет (С50+) |

15,4 |

32,9 |

18,4 |

23,8 |

|

Коэффициент «активного» населения (DR) |

1,02 |

0,49 |

0,23 |

0,31 |

10 мм (рис. 2). На резцах и клыках присутствуют множественные следы эмалевой гипоплазии. Возраст эпизодов физиологического стресса, приводивших к задержке роста и формирования коронок зубов, оценивается в 1,5; 3; 4,5 и 6 лет. Наблюдаются периостальные реакции в области верхних метафизов плечевых костей, нижних – бедренных костей, верхних эпифизов и метафизов большеберцовых костей (где выражены наиболее сильно), на акромиальном отростке правой лопатки.

В середине диафизов лучевых костей с наружной стороны имеются лизированные полости, сопровождающиеся периостальными изменениями.

В погребении 13 у индивидуума 1 (6–12 месяцев) сохранились кости черепа (лобная, теменные, затылочная, кости основания черепа, пирамиды височной кости) и посткраниального скелета (парные плечевые и большеберцовые кости, кости левого предплечья, правая бедренная, парные подвздошные кости, лопатки, ключицы, 16 дуг позвонков, 2 тела позвонка, фрагменты 13 ребер).

Рис. 2. Погребение 7. Ребенок 10–12 лет

А, Б – гуммы на теменной и лобной костях; В – микрофокусная рентгенограмма теменной кости, в центре изображения – область измененной костной ткани подокруглых очертаний; Г – микро-фокусная рентгенограмма верхней части большеберцовой кости

Периоститы проявляются во всех участках скелета, в том числе, на наружной поверхности основания свода черепа. Диафизы костей предплечья трансвер-зально изогнуты. При осмотре ребер обнаружены локальные утолщения тела в переднезадней плоскости, обширные периостальные изменения в стернальных концах. Диафиз правой бедренной кости аномально утолщен.

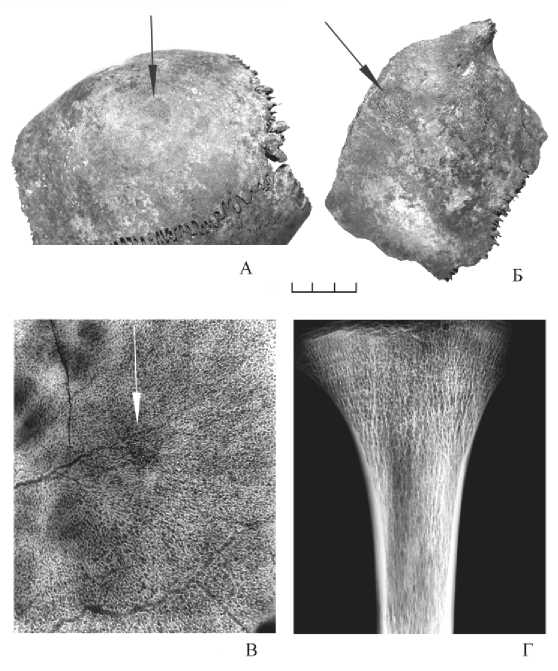

Останки 5–6-летнего ребенка из погребения 70 – практически полной сохранности. Периостальная реакция заметна на стернальном конце левой ключицы, метафизарных частях бедренных, большеберцовых, плечевых костей, на сочленовной поверхности тазовых костей. Диафизы бедренных костей в верхней трети сильно изогнуты в переднем направлении (изгиб начинается в верхней трети). Наблюдается преждевременное срастание мечевидного отростка и тела грудины. Особое внимание привлекает деформация зубов первой и второй генерации (рис. 3). Коронки первого постоянного и вторых симметричных моляров имеют

Рис. 3. Погребение 70. Ребенок 5–6 лет

А – аномальное развитие коронок зубов верхней челюсти; Б – периостит и утолщение стенок в средней части диафиза бедренной кости; В – периостит и резорбированные линии Гарриса на снимке бедренной кости с увеличением заостренные очертания, признаки недоразвития бугорков, цвет эмали – желтовато-коричневый вследствие патологического или тафономических процессов. Форма коронки напоминает ягоду. Сохранились левый верхний и правый нижний латеральные резцы с признаками деформации коронки. Коронка нижнего правого имеет форму «восьмерки» с перемычкой в центральной части.

Размеры плечевой и лучевой костей соответствуют параметрам современных детей 5–6 лет, бедренной – современных детей 4,5 лет; длина большеберцовой – от 4 до 4,5 лет; ширина ключицы при этом соответствует 9-летнему ребенку ( Shaefer et al. , 2006. P. 174, 191, 267, 286, 287, 144). Если принять во внимание бóльшую достоверность определения биологического возраста по степени формирования зубной системы, этот ребенок демонстрировал отставание продольного развития ног и, напротив, значительную для своего возраста ширину плеч.

Есть основания предполагать, что эти случаи, затронувшие детей разного возраста, связаны с длительной хронической бактериальной инфекцией, передавшейся от зараженной матери на внутриутробной стадии развития, а именно, с врожденным сифилисом.

Дифференциальная диагностика заболеваний детского возраста включала ряд заболеваний со сходными внешними проявлениями.

Врожденный сифилис следует отличать от авитаминозов – от рахитических изменений (недостаток витамина D) и болезни Моллера-Барлоу (детская цинга, недостаток витамина С), редко появляющихся раньше 4 месяца жизни. Напротив, сифилитический остеохондрит, по современным клиническим данным, в 85% случаев проявляет себя до 4 месяцев.

При рахите на рентгенограмме строение губчатой ткани неясное из-за недостатка минеральных солей, присутствуют малоконтрастные тени. При сифилисе – губчатое вещество имеет нормальную структуру, изображение контрастное, но кортикальный слой диафизов трубчатых костей утолщен за счет периостита.

При недостатке витамина С скелетные изменения у детей чаще всего развиваются в местах быстрого роста: костно-хрящевых сочленениях ребер, в дистальном метафизе бедренной, лучевой и локтевой костей, в проксимальном метафизе лучевой. Часто наблюдаются последствия локальных множественных кровоизлияний (геморрагий), не типичных для бактериальной инфекции. Проявления характерных для детской цинги эпидуральных гематом (внутричерепных кровотечений) следует разграничивать с воспалительными менингиальными реакциями, иногда возникающими на эндокране вследствие врожденного сифилиса. Здесь наиболее перспективным оказалось применение микрофокусной рентгенографии ( Медникова и др. , 2013). Метафизарные изменения при цинге нужно различать с гуммозными поражениями суставных концов длинных трубчатых, чаще всего большеберцовых, костей при сифилисе. Лучше всего это вновь достигается применением рентгенографии.

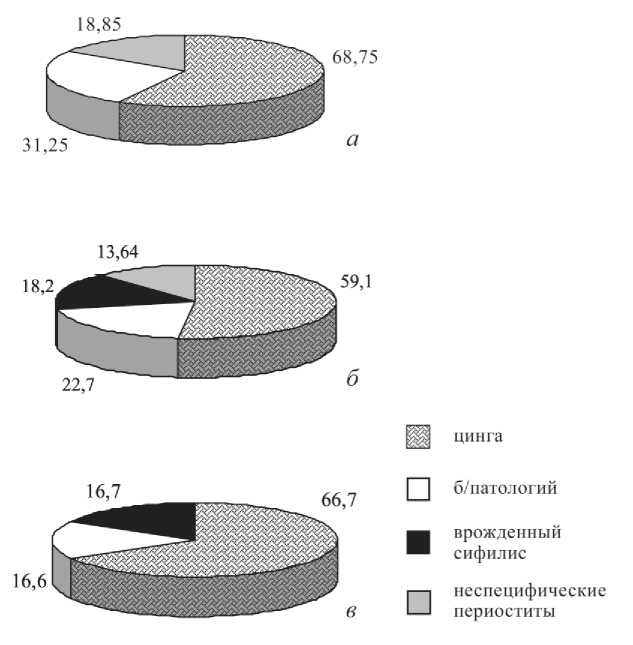

Мы оценили процентную встречаемость опасных хронических заболеваний в скелетных выборках ярославских детей XVI–XVIII вв. (рис. 4). Цинга проявляется на протяжении всего этого периода, ее встречаемость максимальна уже в XVI в. В выборке XVII в. процент цинги несколько снижается, но, возможно, ее проявления маскируются благодаря присутствию нового заболевания – врожденного сифилиса. В XVIII в. ситуация также весьма неблагоприятна, т. к. вновь высок процент цинги и сохраняет свое распространение специфическая бактериальная инфекция.

Диахронное рассмотрение смертности детей от цинги в каждом возрастном интервале свидетельствует о серьезных отличиях (рис. 5). Самая высокая младенческая смертность от болезни Моллера-Барлоу как до полугода, так и до полутора лет, характерна для выборки XVI в. Самая «благоприятная» картина – в серии из погребений XVIII в., где после пика смертности младенцев до полугода встречены отдельные проявления цинги у четырехлетних детей и у подростков. Наконец, наиболее сложна картина в выборке XVII в., где цинга встречается не только у маленьких детей до 2,5 лет, но и в возрастной категории 5–10 лет.

Взрослое население XVI–XVII вв. в Ярославле по данным палеопатологии

Палеопатологический анализ совокупной группы взрослого населения Ярославля XVI–XVII вв.4 показал, что чаще встречались различные зубные патоло-

Рис. 4. Встречаемость признаков хронических заболеваний (витаминной недостаточности и врожденной бактериальной инфекции), % а – XVI в.; б – XVII в.; в – XVIII в.

гии (10%) и травмы (8,5%). Также было отмечено присутствие периостальных реакций на длинных костях скелета (3,9%), остеофитозных разрастаний (3,9%). При сравнении диахронной встречаемости патологических проявлений в женской и мужской выборках мы можем выявить следующие тенденции: с 2,9% в XVI в. до 11,1% в XVII в. возрастает количество травм среди женщин и с отсутствия до 22,7% – среди мужчин; встречаемость патологий зубочелюстного аппарата (эмалевой гипоплазии, кариеса, абсцесса и прижизненной утраты зубов) меняется с 14,7 до 18,1% у женщин и с 4,5 до 11,5% у мужчин. Количество периоститов снижается с 5,9 до 4,54% у женщин, но они появляются в XVII в. у 11,1% мужчин. Увеличение периостальных реакций может служить косвенным доказательством присутствия трепонематозных инфекций и их стремительного распространения в городской среде начиная с в XVI в.

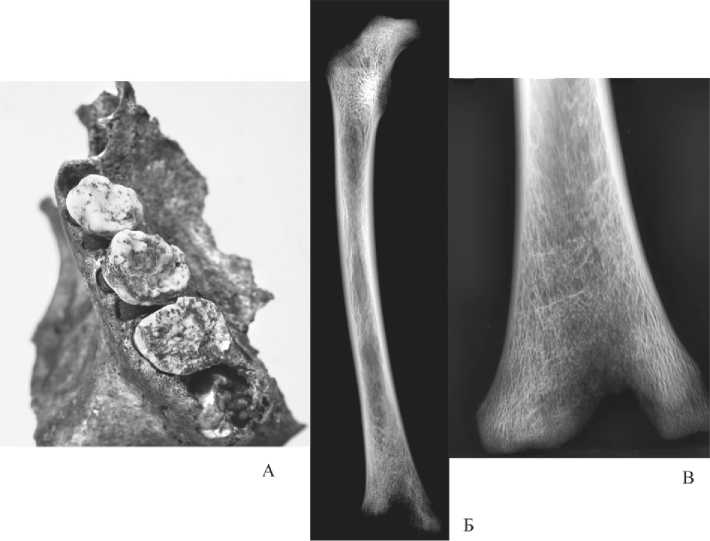

Самый яркий случай трепонематоза можно проиллюстрировать на примере женщины возраста adultus 2 из погребения 127. Скелет представлен костями

Рис. 5. Частота встречаемости цинги в подгруппах ярославских детей разного возраста, %.

Возраст детей указан на оси абсцисс в годах практически всех отделов. На лобной кости зафиксированы изменения костной структуры, которые представляли собой округлые гуммозные образования с резко очерченными фестончатыми краями, этому сопутствовало значительное утолщение свода черепа (рис. 6). На самой обширной и, судя по всему, первой образовавшейся гумме процесс распространился не только на наружную пластинку и диплоэ, но затронул и внутреннюю пластинку. Сквозные отверстия достигают 4 мм в диаметре. Сифилитические периостальные реакции также можно отметить на большеберцовых костях индивида. Они располагаются на латеральной части верхней трети диафиза правой большеберцовой кости и фронтальной части нижней трети диафиза левой. По совокупности признаков и характеру образования деструктивных поражений костной ткани можно с большой долей уверенности диагностировать третичный сифилис. В исследуемой выборке это наиболее яркий пример проявления инфекции. Другие, менее иллюстративные, случаи характеризуются достаточно обширными периостальными реакциями на длинных костях скелетов. Изменения на костях скелета при заболевании проявляются примерно в 25% случаев. Данный факт позволяет нам приблизительно оценить масштабы эпидемии.

Итак, рассмотрение палеопатологий взрослого населения говорит о росте травматизма и, соответственно, агрессивности общества в XVII в., об увеличении частоты встречаемости специфической бактериальной инфекции (сифилиса). Изучение детских останков приводит нас к выводу, что критическое воздействие на здоровье младенцев оказывал недостаток витамина С. Кроме того, в XVII в. часть детей обнаруживает возможные признаки врожденного сифилиса.

Рис. 6. Последствия хронической бактериальной инфекции на черепе женщины из погребения 127

А – локализация гумм на черепе; Б – утолщение свода; В – микрофокусная рентгенограмма гумм на лобной кости; Г – периостит на большеберцовой кости

Обсуждение

Население XV–XVII вв. испытывало постоянную угрозу смертельных болезней ( Васильев, Сегал , 1960). Но, в отличие от пограничных Смоленска, Новгорода и Пскова, внутренние регионы страны, включая Ярославль, долгое время избегали эпидемий, вплоть до страшного 1654 г. «Что касается до Московской области и пограничных с нею, здесь вообще воздух свежий и здоровый, здесь мало слышали об эпидемических заболеваниях и моровых поветриях… Следует поэтому весьма удивляться, что в нынешнем 1654 году во время Смоленской войны в Москве появилось поветрие и сильная чума» ( Олеарий , 1906. С.158).

В 1499 г. на Руси впервые официально описан сифилис в наказе русскому послу в Литве Мамонову: «Спокойно ли между польскою и помянутыми державами? Так же спросить в Вязьме, не проезжал ли кто из Смоленска с тою болезнью, что боляски мечутся? А словет французская, а будто в Вильне ее привезли» ( Васильев, Сегал , 1960. С. 40). Если быть точными, то еще раньше, под 1493 г., в Густынской летописи, служащей прибавлением к Ипатьевской, сообщалось:

«Явися у Польши новая немощь, глаголемая Франца, ю же некая жена, ходящее на отпусты принесе в Риму до Кракова». Представления о польских корнях этого заболевания, по-видимому, были очень распространены, если в 1667 г. придворный врач царя Алексея Михайловича Сэмюел Коллинз упоминал, что сифилис занесен в Россию из Польши во время войны с поляками (1444 –1500 гг.) ( Васильев, Сагал , 1960. С. 40). Очевидно, что в XVI–XVII вв. сифилис становится очень распространенным заболеванием, часто оставаясь нераспознанным. В первую очередь это касается внутриутробно инфицированных зараженными матерями детей, которых могли называть «золотушными» и т. п. Данные палеопатологии подтверждают раннее спорадическое присутствие сифилиса на территории Евразии, в том числе в XI–XII вв. у населения Старой Ладоги, в Изяславле XIII в. В Саркеле – Белой Веже XI–XII вв. болезнь поражала каждого второго-третьего в группе ( Рохлин , 1965).

И все же, как отмечает А.П. Бужилова (2005. С. 246), именно XV–XVII вв. – время эпидемии сифилиса в Европе. «Широкое и относительно быстрое распространение сифилиса, по-видимому, оправдывается спецификой эпохи – временем военных завоеваний и географических открытий». Так, в 1559 г. после итальянского похода Карл VIII распустил свою армию, наполовину больную венерическим сифилисом. Недавние исследования генетиков, возможно, подтверждают, что специфическая форма этой бактериальной инфекции действительно получила распространение после путешествий в Америку и последовавших в Европе войн ( Melo et al. , 2008).

В 1,27% случаев заболевание присутствует на сельском погосте Можайска в XV в. ( Энговатова и др ., 2001). Для сравнения, у населения Великого княжества Литовского эти показатели ниже – 0,9% для жителей столичного Вильнюса и 0,2% для населения Алитуса. Мы можем предполагать, что в начале XVII в. на распространение этого заболевания в России оказали влияние две противоборствующие тенденции. С одной стороны, запрет выхода крестьян и отмена Юрьева дня ограничили хождения сельских жителей, потенциально прервав эпидемическую цепочку. С другой стороны, перемещения больших масс людей в ходе военных действий, гражданской войны расширяли круг инфицированных, в том числе среди гражданского населения. Распространение болезни в Ярославле не является экстраординарным явлением для той эпохи. Описания инфекции у взрослых часто встречаются в палеопатологической литературе. Однако врожденный сифилис у детей упоминается значительно реже, поскольку он далеко не всегда передается от больной матери или не сразу проявляется ( Lewis , 2007. P. 151). Ослабленная иммунная система способствовала заражению.

Ситуация осложнялась неурожаями и голодом. В Никоновской летописи под 1422 г. записано: «глад бысть велик по всей земле Русской… и мнози людие помроша с голоду, а инии из Русии в Литву изыдоша, а инии на путех с глада и з студена помроша, бе бо зима студена велми, а инии же и мертвыа скоты ядаху, и кони, и пси, и кошки, и кроты, и люди людей ядоша». (цит. по: Васильев, Сегал , 1960. С. 37).

Но даже на этом фоне XVII в. выделяется особо неблагоприятным стечением обстоятельств. Как подчеркивал Р.Г. Скрынников (1981б. С. 26, 27), начало века совпало с крупнейшим похолоданием в Европе за истекшее тысячелетие.

В различных концах континента резко сократилась продолжительность теплых летних сезонов, наблюдались сильные морозы и обильные снегопады. Районы с наиболее суровым климатом пережили аграрную катастрофу. Два подряд неурожайных года, начиная с 1601, привели к полному истощению запасов продовольствия. Люди ели древесную кору, траву, вылавливали кошек и собак. По свидетельству датских послов, в феврале 1603 г. у стен столицы рыли огромные братские могилы. За голодные годы только в Москве на трех таких кладбищах похоронили свыше 120 тыс. человек, в основном неимущих горожан и холопов.

На наш взгляд, особого упоминания заслуживают события в Ярославле, задержавшие выступление ополчения Минина и Пожарского к Москве. «В самом конце весны в Ярославле началась “моровая язва”. Ратные люди стояли на постое во всех посадских избах. Скученность способствовала быстрому распространению эпидемии. С 15 мая 1612 года мор приобрел угрожающие размеры. Умерших не успевали хоронить… Мор мешал немедленному выступлению рати к Москве. Многие дворяне, спасаясь от беды, уезжали в свои поместья. В конце концов эпидемия прекратилась сама собой. В память о спасении от бедствия ярославские посадские люди в один день выстроили крохотную деревянную церковь – “Спас обыденный”» ( Скрынников , 1981б. С. 249).

В предшествующей публикации мы уже обращали внимание на свидетельство Авраамия Палицына (Сказание… 1909) о цинге, поразившей осажденную Троице-Сергиеву Лавру в 1608 г. ( Медникова и др. , 2013). В Лавре действовала одна из первых больниц XVII в., и Ксения Борисовна Годунова писала в марте того года: «…по всякой день хоронят мертвых человек по двадцати и тридцати и больше» (цит. по: Герман , 1891. С. 117). Причина столь пагубных последствий недостатка витамина С становится ясна при знакомстве с письменным источником «О приходе Литвы на огород капустной», сообщающим о краже поляками капусты у защитников обители5. «Того же мeсяца в 19 день, приидошя Литовские люди на огород капусты имати. Из града же увидeвше, яко немного людей Литовских, и не по воеводскому велeнию, но своим изволением, спустившеся с стeн градных по ужищем, и Литовских людей побили, а иных переранили».

Но, по-видимому, цинга сопутствовала осаде и даже обычной жизни в гарнизоне чаще, чем предполагалось раньше. Так, в 1552 г. цинга поразила одновременно гарнизон недавно построенного для взятия Казани Иваном Грозным Свияжска («по грехом пришла немочь великая по государевы люди, цынга и язва, мноше и померли и иные мрут и больные лежат дети боярские и стрельцы и казаки» (Ник., стр. 14 и 15; цит. по: Эккерман , 1884. С. 40) и самих осажденных жителей Казани («Ини начаши воду копати и не обретоша, но только мал поток докопашеся смраден, и до взятья взимаху воду с нужею, от тое же воды болезнь бяше в них, пухли и умирали с ные» (Ник., стр.164; цит. по: Васильев, Сегал , 1960. С. 42).

Примечательно, что заразная контагиозная болезнь сыпной тиф, как считалось в те времена, происходила от голода и плохого питания, а цинга, в основе которой лежит недостаток витамина С, вплоть до XIX в. воспринималась как инфекция. Еще Н.М. Карамзин (1831. С.130) о цинге в Троице-Сергиевой лавре писал так: «…Ею заразились беднейшие и заразили других». Есть основания предполагать, что мор в Ярославле весной 1612 г. был эпизодом цинги. Возвращаясь к полученным нами данным о чрезвычайно высокой смертности ярославских детей от болезни Моллера-Барлоу, мы видим наиболее близкую по масштабам аналогию в трагедии группы Воезеро (Вологодская обл.), относимой к домонгольскому периоду. А.П. Бужилова (2005. С. 224) объясняла возникновение цинги на северных территориях обычаем употреблять в пищу перемороженное зерно. Похолодание климата, достигшее пика в XVII в., как можно судить по результатам нашей работы, вызвало эпидемию цинги у детей и взрослых намного южнее. Ситуация в Ярославле Смутного времени осложнялась присутствием в городе ополчения, расквартированного в посадских домах. Цинга – болезнь римских легионеров и крестоносцев (Козак, 2010. С. 147–150) – вновь проявила себя в нестабильной, конфликтной ситуации. По-видимому, не случайно в XVII в. интенсивно ведется, в соответствии с тогдашними представлениями, профилактика цинги. В 1640 г. «оцынжавшим» стрельцам в Яблонов посланы вино, уксус и перец; в 1647 г. уксус и перец отправлены в Ольшанский город; в 1644 г. «ратные люди из Севска» жалуются в челобитной, что «оцынжали», а сбитня и уксуса нет (Васильев, Сегал, 1960. С. 54). Проблема в том, что меры эти не были достаточно эффективны для лечения людей, нуждавшихся в свежих фруктах и овощах.

Заключение

В послемонгольское время рост числа горожан, активизация торговых контактов меняли эпидемиологическую ситуацию в Европе, и в том числе в России, способствуя распространению инфекций. Однако не меньшую опасность представляла витаминная недостаточность, природа которой в то время оставалась неизвестной. Нами установлено, что именно цинга уносила жизни большинства ярославских детей еще до года. В XVI в. войны за расширение государства, военные походы, строительство новых крепостей несли риски для состояния здоровья населения. В XVII в. формирование ополчения приводило к временной концентрации жителей разных мест, скученности, голоду, инфекционным болезням. Широкое распространение в этот период сифилиса, в том числе врожденного у детей, служит ярким маркером социального неблагополучия людей той эпохи. Таким образом, археологические исследования в центральной части Ярославля позволили реконструировать особенности жизни посадского городского населения сложного периода становления российского государства.

Список литературы Эпидемиология войны и смуты: антропологические и письменные источники в изучении качества жизни населения русского города XVI-XVII вв. (на примере Ярославля)

- Бужилова А.П., 2005. Homo sapiens: История болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с. Васильев К.Г., Сегал А.Е., 1960. История эпидемий в России (материалы и очерки). М.: Медгиз. 397 с.

- Герман Ф.Л., 1891. Врачебный быт допетровской Руси (материалы для истории медицины в России). Вып. 1. Харьков: Изд-во Адольфа Даре. 119 с.

- Карамзин Н.М., 1831. История государства Российского. Т XII. СПб: Тип. А. Смирдина. 64 с.

- Козак О.Д., 2010. Кияни княжей доби. Київ: Академпериодика. 396 с.

- Лествицын В.И., 1874. Церкви города Ярославля в 1781 году//Ярославские Епархиальные Ведомости. № 38-45, 47-51.

- Медникова М.Б., Энговатова А.В., Шведчикова Т.Ю., Решетова И.К., Васильева Е.Е., 2013. «Дети Смутного времени»: Новые данные о качестве жизни в г. Ярославле XVI-XVII в. по антропологическим материалам из раскопок детских погребений//КСИА. Вып. 228. С.115-126.

- Олеарий А., 1906. Описания путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб.: Изд-во А.С. Суворина. 582 с.

- Рохлин Д.Г., 1965. Болезни древних людей. М.: Наука. 303 с.

- Скрынников Р.Г., 1981а. Россия накануне Смутного времени. М.: Мысль. 206 с.

- Скрынников Р.Г., 1981б. Минин и Пожарский. М: Молодая Гвардия. 352 с. (ЖЗЛ.)

- Эккерман В., 1884. Материалы для истории медицины в России (история эпидемий X-XVIII в.). Казань: Тип. В.М. Ключникова. 60 с.

- Энговатова А.В., Бужилова А.П., Медникова М.Б., Филберт В.Н., 2001. Предварительные результаты исследования погоста XV в. в г. Можайске//Практика и теория археологических исследований/Отв. ред. А.С. Смирнов. М.: ИА РАН. С. 243-259.

- Янкаускас Р., 1993. К антропологии средневекового города (на литовских палеоостеологических материалах)//Экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Восточной Европы/Отв. Ред. Т.И. Алексеева. М.: ИА РАН. С. 123-144.

- Ярославские писцовые, дозорные, межевые и переписные книги XVII века. Ярославль: Типолитография Николаевой, 1913. 628 стб., IV с. (Тр. Ярославской губернской ученой архивной комиссии. Кн. 6. Вып. 3-4).

- Lewis M., 2007. The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 268 p.

- Melo F.L., Mello J.C.L., Fraga A.M., Nunes K., Eggers S., 2008. Syphilis at the Crossroad of Phylogenetics and Paleopathology//PLOS Neglected Tropical Diseases. № 4. P. 1-15.

- Schaefer M., Black S., ScheuerL., 2009. Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual. Amsterdam: Elsevier. 369 p.