Эпипалеолит загроса: современная интерпретация

Автор: Колобова Ксения Анатольевна, Шнайдер Светлана Владимировна, Кривошапкин Андрей Иннокентьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Эпипалеолитические индустрии Загроса играют ключевую роль в дискуссиях, связанных с появлением и распространением на территории Евразии индустрий с геометрическими микролитами. Согласно современной интерпретации позднеплейстоценовые-раннеголоценовые индустрии Загроса объединяются в зарзийскую культуру, характерными чертами которой на раннем этапе являются развитое мелкопластинчатое расщепление и распространение негеометрических микролитов (пластинок дюфур), впоследствии их замещают геометрические орудия (треугольники, прямоугольники, сегменты). В настоящей статье приведены современные концепции, касающиеся генезиса, хронологии, периодизации и дальнейшего развития зарзийской культуры. Особое внимание в работе уделено корреляционным сопоставлениям ее комплексов с синхронными материалами Леванта и западной части Центральной Азии. Исследователями в индустриях данных регионов выделяются схожие тенденции развития, наиболее ярким проявлением которых выступает распространение определенных видов геометрических микролитов. На настоящем этапе исследований данный феномен предлагается объяснять в рамках гипотез межпопуляционных взаимодействий.

Загрос, эпипалеолит, зарзийская культура, межпопуляционные взаимодействия, геометрический микролит

Короткий адрес: https://sciup.org/147219410

IDR: 147219410 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Эпипалеолит загроса: современная интерпретация

Территория Загроса занимает особое положение на археологической карте Евразии, являясь своего рода мостом между ближневосточным и центрально-азиатским регионом. Рядом исследователей происхождение индустрий с геометрическими микролитами на территории западной части Центральной Азии связывалось с продвижением племен с Ближнего Востока через Загросские горы

[Коробкова, 1989; Окладников 1966; Ранов, 1991; Филимонова, 2007; Ranov, Davis, 1979]. Последние данные, полученные по позднеп-лейстоценовым-раннеголоценовым комплексам западной части Центральной Азии, противоречат предложенным ранее построениям и свидетельствуют о том, что одним из источников становления мезолитических индустрий региона являются ме-

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-36-20820 мол_а_вед) и РГНФ (проект № 15-31-01000 (а1)).

Колобова К. А. , Шнайдер С. В. , Кривошапкин А. И. Эпипалеолит Загроса: современная интерпретация // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 50–57.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

стные верхнепалеолитические комплексы [Колобова, 2014; Ранов и др., 2015]. Тем не менее сейчас нет оснований отрицать возможность взаимодействия между эпипалео-литическим и мезолитическим населением данных регионов, поскольку для переходной стадии от среднего к верхнему палеолиту и для верхнего палеолита западной части Центральной Азии прослеживаются определенные параллели с синхронными индустриями Леванта и Загроса [Колобова, 2014]. Таким образом, целью настоящей статьи является определение характера культурного взаимодействия между населением периода позднего плейстоцена – раннего голоцена обозначенных регионов, для чего была рассмотрена современная интерпретация эпипалеолита Загроса и проведен корреляционный анализ его материалов с синхронными комплексами западной части Центральной Азии.

Начало изучения позднеплейстоценовых-раннеголоценовых комплексов на территории Загроса связано с именем Д. Гаррод, которая в 1928 г. проводила раскопки в пещере Зарзи (Северный Ирак). На базе обнаруженного комплекса исследователь выделила зарзийскую культуру (Zarzian), которая до сих пор является единственным выделенным культурным феноменом на данной территории [Ghasidian et al., 2009; Olszewski, 2012]. Д. Гаррод относила зарзийские комплексы к кругу мезолитических индустрий на основе значительных технико-типологических сходств с материалами памятников Шукба и Эль-Вад [Olszewski, 2012]. Согласно точке зрения Р. Л. и Р. С. Солеки, зарзий-ские ансамбли следует определять как про-тонеолитические из-за их развитого облика в контексте палеолита региона [Solecki R. L., Solecki R. S., 1983]. В настоящее время общепринятой является интерпретация зар-зийских комплексов как эпипалеолитиче-ских [Smith, 1986; Olszewski, 2012; Shea, 2013] по причине их значительного сходства с эпипалеолитическими комплексами Леванта [Smith, 1986; Bar-Yosef, 1989].

Опорными памятниками зарзийской культуры являются такие стоянки, как Зарзи, Варвази, Шанидар-D, Палегавра, Барак, Хаджия, Бабхал, Хазар Мерд, Туркака и Коври Хан. В целом первичное расщепление в индустриях этой культуры основано на использовании одноплощадочных призматических нуклеусов для получения пла- стинок, также отмечается незначительное присутствие кареноидных нуклеусов [Smith, 1986; Olszewski, 2007]. В орудийных наборах доминируют негеометрические и геометрические микролиты: пластинки с притупленным краем, тронкированные пластинки, трапеции и сегменты. Также отмечается наличие угловых резцов, концевых скребков, зубчатых и выемчатых орудий [Smith, 1986; Olszewski, 1993a; Wahida, 1999].

Для эпипалеолитических комплексов Загроса имеется небольшая база абсолютных определений возраста, которая не позволяет в полной мере хронологически детализировать динамику изменений в каменном инвентаре. Для ранних зарзийских индустрий первоначально на основе аналогий с эпипалеолитом Леванта предполагался возраст от 22 тыс. лет [Hole, Flannery, 1967; Wahida, 1999; Olszewski, 2012]. В настоящее время верхняя граница возраста зарзийских ансамблей была определена на основе датировок самого древнего комплекса пещеры Хаджи Бахрами (TB 75) – 18 000–17 500 л. н. (калиброванные значения) [Tsuneki, 2013]. Для развитых комплексов указывается интервал от 14 350 до 10 590 л. н. (некалиброванные значения) на основании датирования образцов из Палегавры и Шанидара [Olszewski, 1993а; Wahida, 1999]; недавно из Палегавры была получена серия дат в диапазоне от 12 500 до 10 200 л. н. (некалиброванные значения) [Olszewski, 2012].

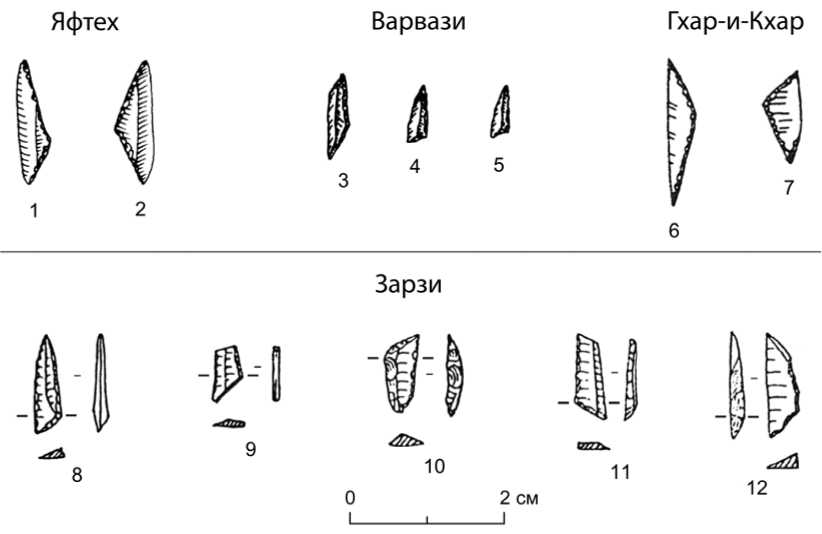

Первоначально исследователи говорили о возможности выделения раннего и позднего этапов культуры на основе анализа изменений в орудийном наборе при сохранении общих характеристик первичного расщепления. Раннезарзийские комплексы (Барак, Хаджия, Бабхал, Хазар Мерд, Туркака, Ков-ри Хан, Варвази, Зарзи, Шанидар-D) характеризуются доминированием пластинок с притупленным краем и присутствием треугольных микролитов (см. рисунок). Для орудийных ансамблей позднего зарзиана (Палегавра, Варвази, Зарзи и Шанидар-D) помимо пластинок с притупленным краем и треугольных микролитов характерны сегменты и прямоугольники [Smith, 1986; Olszewski, 1993а; Wahida, 1999].

На основе стратиграфической последовательности культуросодержащих слоев стоянки Варвази Д. Ольшевски было выделено четыре хронологических этапа зарзийской культуры от нижних слоев L–O к верхним

Рис. 1. Неравносторонние треугольники эпипалеолитических индустрий Загроса: 1 – 2 – по: [Otte et al., 2012. P. 112. Fig. 71]; 3–5 – по: [Olszewski, 2012. P. 19. Fig. 2]; 6 – 7 – по: [Smith, 1986. P. 61. Fig. 9]; 8–12 – по: [Wahida, 1999. P. 191. Fig. 14.10]

слоям A–D [Olszewski, 1993b; Olszewski, 2012]. Индустрии нижних слоев предположительно имеют возраст более 22 тыс. лет. В рамках выделенных этапов фиксируются значительные технологические изменения, в то время как в нижних слоях доминируют негеометрические микролиты – пластинки дюфур, отмечаются также ногтевидные скребки и единичные экземпляры геометрических микролитов. В средней части разреза преобладают геометрические микролиты в виде неравносторонних треугольников, в том числе и удлиненных форм, негеометрические микролиты представлены в форме различных острий, пластинок дюфур, возрастает доля пластинок с притупленным краем, изогнутых в плане. В верхних слоях выделяется значительное количество негеометрических микролитов в форме острий различной морфологии, пластинок с выпуклым притупленным краем и тронкирован-ных пластинок. При этом основным типом геометрических микролитов становятся прямоугольники при незначительном присутствии сегментов. Снизу вверх по разрезу отмечается уменьшение доли ногтевидных скребков. Также фиксируется минимальное использование техники микрорезца в средней и верхней частях разреза.

Генезис зарзийской культуры связывается с комплексами позднего этапа барадост-ской культуры [Solecki R. L., Solecki R. S., 1983; Smith, 1986; Ghasidian et al., 2009; Olszewski, Dibble, 2006; Olszewski, 1993c], хронологические рамки которой определяются в интервале от 36 тыс. до 24 тыс. л. н. Для данной индустрии характерно мелкопластинчатое расщепление со значительной долей кареноидных нуклеусов, в орудийном наборе отмечается доминирование негеометрических микролитов в виде пластинок дюфур и острий арженех [Olszewski, 1993с; Otte et al., 2011].

Согласно последним данным зарзийские памятники выступили в качестве основы при формировании протонеолитических культур Загроса [Olszewski, 2012]. Для этих индустрий характерно возрастание доли производства, направленного на получение пластин (по отношению к зарзийским комплексам), появление карандашевидных нуклеусов. В орудийном наборе отмечается возрастание доли сегментов, пластин и пластинок с изогнутым притупленным краем, резцов, выемчатых, зубчатых и долотовидных орудий [Olszewski, 1996].

При проведении корреляций зарзийской культуры с синхронными комплексами Ле- ванта в первую очередь прослеживаются аналогии с такими культурами, как кебаран, геометрический кебаран и небекиан. При этом изначально зарзиан рассматривался в качестве локального варианта перечисленных культур [Bar-Yosef, 1989; Hole, 1997]. Однако в последнее десятилетие Д. Ольшев-ски рассматривает зарзийскую культуру в качестве самостоятельного образования, признавая при этом сходство с левантийскими памятниками [Olszewski, 2012].

Исследователи эпипалеолита Загроса и Леванта отмечают общую тенденцию в развитии технокомплексов: постепенный переход от негеометрических микролитов к геометрическим формам. Наиболее ранней формой геометрических микролитов для обоих регионов является неравносторонний треугольник [Burdukiewicz, 2005; Olszewski, 1993а; Olszewski, 2012; Yaroshevich et al., 2013], который впоследствии сменяется низким прямоугольником (трапецией), на смену которым приходит сегмент [Olszewski, 2012]. Д. Ольшевски отмечает, что в рамках зарзийской культуры нет комплексов с доминированием сегментов, однако их наличие зафиксировано в более поздних индустриях. Так, комплексы Зави Шеми Шанидар, Шанидар пещера B1, содержащие в орудийных наборах микролиты, в том числе значительное количество маленьких сегментов, маркируют завершающий этап зарзийской культуры и в наибольшей степени соответствуют ранненатуфийским комплексам [Olszewski, 2012].

Значительное сходство между комплексами Леванта и Загроса в настоящий момент объясняется с позиции гипотезы взаимодействия человеческих коллективов одним из наиболее легко диагностируемых свидетельств – импортом (неформальная торговля, обмен) каменных артефактов на удаленные от источника сырья дистанции. В комплексах Леванта и Загроса были обнаружены раковины моллюсков, транспортировавшиеся на значительные расстояния (для Загроса – из Персидского залива). Т. Рихтером была предложена гипотеза о социальных взаимодействиях древних групп населения в рамках обмена «концепциями, знаниями и идеями». Таким образом, фиксирующиеся при раскопках раковины моллюсков являются только диагностируемой «вершиной айсберга» сетей социальных взаимодействий, существовавших по меньшей мере со времени 20 тыс. л. н., а вероятнее всего, и ранее [Richter, 2009; Richter et al., 2010]. Подобные же соображения высказывал Ф. Хоул о существовании сети контактов между человеческими сообществами в пределах полосы «плодородного полумесяца» [Hole, 1997].

При проведении корреляций эпипалеоли-тических комплексов Загроса с материалами западной части Центральной Азии фиксируются значительные сходства, выражающиеся в первую очередь в синхронном распространении определенных типов геометрических микролитов [Колобова, 2014; Ранов и др., 2015]. В каждом рассматриваемом регионе выявляются процессы ранней геометризации: на территории западной части Центральной Азии более 23 тыс. л. н. (некалиброванные значения) на памятнике Додекатым-2 [Колобова, 2014] и около 22 тыс. л. н. в Загросе на Варвази [Smith, 1986]. В данных комплексах широко представлены геометрические микролиты в виде треугольников, также отмечаются пластинки с притупленным краем и микроострия. Имеющееся значительное типологическое сходство между данными комплексами позволило сделать вывод о едином тренде развития сравниваемых ансамблей [Колобова, 2014]. В дальнейшем в комплексах Загроса и западной части Центральной Азии получают широкое распространение геометрические микролиты в виде низких прямоугольников. При этом во всех индустриях кроме прямоугольников отмечается наличие сегментов, треугольников и пластинок с притупленным краем [Ранов и др., 2015].

При сравнении позднеэпипалеолитиче-ских индустрий Загроса с позднемезолитическими индустриями западной части Центральной Азии также фиксируются общие тенденции, которые выражаются в доминировании в орудийном наборе сегментов и острий с притупленным краем [Там же].

На основании проведенных корреляций можно констатировать, что развитие мезолитических комплексов западной части Центральной Азии шло в едином тренде с эпипалеолитическими комплексами Загроса. Аналогии прослеживаются в первую очередь в синхронном распространении комплексов с геометрическими микролитами схожих морфометрических характеристик (треугольники, трапеции и сегменты), сменяющихся в определенной последователь- ности на обширных территориях. В соответствии с поставленной целью исследования имеющиеся общие тенденции развития между индустриями предлагается объяснять в рамках гипотезы неоднократного межпопуляционного взаимодействия.

Список литературы Эпипалеолит загроса: современная интерпретация

- Колобова К. А. Верхний палеолит Западного Памиро-Тянь-Шаня: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2014. 38 с.

- Коробкова Г. Ф. Мезолит средней Азии и Казахстана // Мезолит СССР. М.: Наука, 1989. С. 149-174.

- Окладников А. П. Палеолит и мезолит Средней Азии // Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М.; Л.: Наука, 1966. С. 11-75.

- Ранов В. А. Могут ли геометрические микролиты быть показателем миграционных процессов в Средней Азии // Древности. 1991. № 19. С. 25-27.

- РАнов В. А., Шнайдер С. В., Павленок Г. Д. Мезолитические комплексы памятника Туткаул (Таджикистан) // РА. 2015. № 2. С. 30-45.

- Филимонова Т. Г. Верхний палеолит и мезолит афгано-таджикской депрессии: автореф. дис. … канд. ист. наук. Душанбе, 2007. 24 с.

- Bar-Yosef O. The Last Glacial Maximum in the Mediterranean Levant // The world at 18,000 BP. L.: Unwin Hyman, 1989. Vol. 2. P. 58-77.

- Burdukiewicz J. M. Microlithic technology in the Stone Age // Journal of The Israel Prehistoric Society. 2005. № 35. P. 337-351.

- Ghasidian E., Azadi A., Heydari-Guran S., Conard N. J. Late Palaeolithic Cultural Traditions in the Basht Region of the Southern Zagros of Iran // Iran Palaeolithic / Le Paléolithique d'Iran: Proc. of the XV The World Congress UISPP. Lisbon, 2009. P. 125-140.

- Hole F. Paleoenvironment and Human Society in the Jezireh of Northern Mesopotamia 20 000-6 000 BP // Paléorient. 1997. Vol. 23/2. P. 39-49.

- Hole F., Flannery K. V. The Prehistory of Southwestern Iran: A Preliminary Report // Proc. of the Prehistoric Society. 1967. Vol. 33. 1967. P. 147-206.

- Olszewski D. The Zarzian Occupation at Warwasi Rockshelter, Iran // The Paleolithic prehistory of the Zagros-Taurus. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania, 1993a. P. 207-336.

- Olszewski D. Zarzian microliths from Warwasi rockshelter, Iran: scalene triangles as arrow components // Hunting and animal exploitation in the later Paleolithic and Mesolithic of Eurasia. 1993b. Vol. 4. P. 199-205.

- Olszewski D. The Late Baradostian Occupation at Warwasi Rockshelter, Iran // The Paleolithic prehistory of the Zagros-Taurus. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania, 1993c. P. 187-206.

- Olszewski D. The Late Epipaleolithic Chipped Stone «Heritage» in Early Aceramic Neolithic Assemblages in the Northern Fertile Crescent // Neolithic chipped stone industries of the Fertile Crescent, and their contemporaries in adjacent regions. Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence and Environment. Berlin: Ex oriente, 1996. P. 83-90.

- Olszewski D. Carinated tools, cores, and mobility: the Zagros Aurignacian example // Tools versus Cores: Alternative Approaches to Stone Tool Analysis. Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2007. P. 91-106.

- Olszewski D. The Zarzian in the Context of the Epipaleolithic Middle East // International Journal of Humanities. 2012. Vol. 19 (3). P. 1-20.

- Olszewski D., Dibble H. To be or not to be Aurignacian: The Zagros Upper Paleolithic // Towards a Definition of the Aurignacian. Lisboa: Instituto Portugés de Arqueologia, 2006. P. 355-373.

- Otte M., Shidrang S., Flas D. The Aurignacian of Yafteh cave. Liege: ERAUL, 2012. 165 p.

- Otte M., Shidrang S., Zwyns N., Flas D. New radiocarbon dates for the Zagros Aurignacian from Yafteh cave, Iran // Journal of Human Evolution. 2011. Vol. 61. P. 340-346.

- Ranov V. A., Davis R. Toward a new outline of Soviet Central Asian Paleolithic // Current Archeology. 1979. Vol. 20. P. 249-262.

- Richter T. Marginal Landscapes? The Azraq Oasis and the cultural landscapes of the final Pleistocene southern Levant. L.: University College, 2009. 384 p.

- Richter T., Garrard A. N., Allock S., Maher L. A. Interaction before Agriculture: Exchanging Material and Sharing Knowledge in the Final Pleistocene Levant // Cambridge Archaeological Journal. 2010. Vol. 21/1. P. 95-114.

- Shea J. Stone tools in Paleolithic and Neolithic Near East. N. Y.: Cambridge University Press, 2013. 408 p.

- Smith P. Paleolithic archaeology in Iran. Philadelphia: American Institute of Iranian Studies, 1986. 70 p.

- Solecki R. L., Solecki R. S. Late Pleistocene - Early Holocene cultural traditions in the Zagros and the Levant // The hilly flanks and beyond: Essays on the prehistory of southwestern Asia. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago, 1983. P. 123-137.

- Tsuneki A. Proto-Neolithic caves and neolitization in Southern Zagros // The Neolithisation of Iran. Oxford: Oxbow Books, 2013. P. 84-96.

- Wahida G. The Zarzian Industry of the Zagros Mountains // Dorothy Garrod and the Progress of the Paleolithic. Studies of Prehistoric Archeology of the Near East of Europe. Oxford: Oxbow Books, 1999. P. 181-208.

- Yaroshevich A., Nadel D., Tsatskin A. Composite projectiles and hafting technologies at Ohalo II (23 ka, Israel): analyses of impact fractures, morphometric characteristics and adhesive remains on microlithic tools // Journal of Archaeological Science. 2013. Vol. 40/11. P. 4009-4023.