Эпизоды «тихоокеанской биографии» (к 90-летию Р.С. Васильевского)

Автор: Табарев А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В 2023 г. отмечается 90-летний юбилей профессора, доктора исторических наук Руслана Сергеевича Васильевского (1933-2011), одного из наиболее заметных представителей отечественной тихоокеанской археологии. За время работы в ИАЭТ СО РАН Р.С. Васильевский прошел путь от аспиранта до заведующего сектором неолита и заместителя директора по науке. Он является автором более 200 научных работ, включая почти 40 публикаций в зарубежных изданиях на английском, японском, корейском и китайском языках. В разные периоды своей насыщенной научной жизни Р.С. Васильевский принимал участие в исследованиях археологических памятников в Приохотье, Прибайкалье и Забайкалье, на Дальнем Востоке, в Центральной Азии, на Кубе, но именно «тихоокеанское» направление всегда оставалось приоритетным. В археологии этого региона Руслан Сергеевич оставил наиболее яркое научное наследие: эволюция обществ морских зверобоев тихоокеанского Севера, модели приморской адаптации, особенности культур каменного века Приморья, Сахалина и Японского архипелага. Всем публикациям Р. С. Васильевского присущ особый, масштабный, по-настоящему тихоокеанский подход к анализу и интерпретации наследия древних культур, с привлечением разнообразных исторических и этнографических сведений, с обращением к широкому кругу аналогий по археологии Юго-Восточной Азии, Океании, Северной и Южной Америки. В настоящей работе производится обзор наиболее важных и значимых «эпизодов» в жизни Руслана Сергеевича, из которых, в конечном итоге и сложилась его научная «тихоокеанская биография», особо отмечается его роль в развитии международного сотрудничества сибирских археолого с коллегами из США, Канады и Японии.

Тихоокеанская археология, тихоокеанский север, древние культуры, дальний восток, японский архипелаг

Короткий адрес: https://sciup.org/145146664

IDR: 145146664 | УДК: 929 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0328-0333

Текст научной статьи Эпизоды «тихоокеанской биографии» (к 90-летию Р.С. Васильевского)

К 90-летнему юбилею со дня рождения Руслана Сергеевича Васильевского (27.05.1933 – 26.12.2011) – доктора исторических наук, профессора, советского и российского археолога и историка – в ИАЭТ СО РАН, где он проработал многие годы, подготовлена персональная выставка, а его вкладу в науку посвящены научно-популярные лекции и научные доклады на конференциях [Табарев, Табарева, 2023]. В настоящей публикации производится обзор наиболее важных и значимых «эпизодов» в жизни Руслана Сергеевича, из которых в конечном итоге и сложилась его научная «тихоокеанская биография».

О студенческих годах Р.С. Васильевского в Ленинградском государственном университете информации немного – известно, что среди его учителей были такие именитые археологи, как М.И. Артамонов, П.И. Борисковский и, разумеется, А.П. Окладников. В работах Ангарской экспедиции Алексея Павловича он участвует в 1953–1958 гг., является ярким представителем «окладниковского набора».

В своем отзыве, датируемом январем 1957 г., А.П. Окладников рекомендует Р.С. Васильевского для работы на Дальнем Востоке и подчеркивает, что «…он может с успехом работать и как преподаватель в области истории, так и как научный работник, особенно в краеведческом музее областного масштаба…»*.

Поддерживает распределение на Дальний Восток и П.И. Борисковский. Характеризуя студента Р.С. Васильевского, он пишет: «…принимал активное участие в работе студенческого научного кружка при кафедре Археологии и дважды, в 1955 г. и в 1956 г. в качестве делегата кружка, успешно выступал с научными докладами на всесоюзной студенческой археологической конференции в Москве…»**.

Примечательно, что конференция 1955 г. была первой Всесоюзной студенческой археологической конференцией. Нам удалось найти небольшую заметку в журнале «Вопросы истории» за 1955 г., согласно которой археологическая студенческая конференция была посвящена 200-летию МГУ и состоялась 19–21 марта. В работе конференции участвовали студенты семи университетов и одного педагогического института, было сделано 24 доклада. «…Проблемы первобытной археологии были затронуты в сообщениях Р. Васильевского (Ленинград), рассказавшего о вкладышевых орудиях стоянки Ошурково…» [Федоров-Давыдов, 1955, c. 178].

Вторая конференция также проходила в Москве (24–29 марта 1956 г.), в ее работе участвовали представители уже 14 университетов СССР, а также студенты Варшавского и Пражского университетов.

В 1957 г., окончив Ленинградский государственный университет, Р.С. Васильевский отправляется на Крайний Северо-Восток страны в Магадан, где прове- дет почти шесть лет, сыгравших определяющую роль в формировании его научных интересов.

Охотоморье, Магадан, областной краеведческий музей, конец 1950-х – начало 1960-х гг. В те годы музей располагался в старом здании бывшей комендатуры Дальстроя, и вот как описывал его сам Руслан Сергеевич: «…В Магадане на улице Пролетарской есть два небольших здания. Их хорошо знают магаданцы. Это областной краеведческий музей. В его строгих и по-особенному торжественных залах не принято быть шумливым и громкоголосым. И вовсе не потому, что это кем-то воспрещается, а потому, что такое просто невозможно в музее, ибо здесь живет История. Она смотрит на посетителей древними каменными орудиями, старинным панцирем, пожелтевшими документами прошлого…» (По тексту неопубликованной исторической миниатюры «Кортик князца», датируется 1959 г.)*.

В период работы в музее Р.С. Васильевский ведет систематические археологические исследования на Охотском побережье. Так, уже в 1958 г. он отправляется в разведку на п-ов Пьягина, открывает целую серию древнекорякских поселений, стоянок и жертвенников, собирает богатую коллекцию (каменные и костяные орудия, панцирные пластины, фрагменты керамических сосудов). В 1959 г. Р.С. Васильевский производит раскопки жилищ на древнекорякском поселении Атарган, которое датируется X–XII вв. Зимой 1960 г. работает на о. Недоразумения, исследует раковинные кучи с докорякскими материалами, которые детально характеризуют культуру морских зверобоев – каменные и костяные наконечники, ножи, тесла. По результатам этих исследований он публикует в «Краеведческих записках», которые издаются в музее, научные статьи «Итоги полевых археологических исследований, произведенных на Охотском побережье в 1958 г.» и «Археологические материалы поселения Атарган» [Васильевский, 1959, 1960].

Экспедиция 1961 г. примечательна тем, что с нее начинается история студенческих археологических практик Магаданского государственного педагогического института (первую группу составили три студента!). В ходе экспедиции 1961 г. были обследованы остатки якутских жилищ, тунгусское стойбище, древняя кузнечная мастерская, памятники корякского и докорякского времени, а также, уже более детально, стоянка на о. Недоразумения. На ней было найдено большое количество разнообразного археологического материала – тщательно обработанные каменные орудия, костяные инструменты, наконечники гарпунов, включая специфические – «поворотного» типа. В общей сложности маршрутами экспедиций Р.С. Васильевского была обследована обширная территория побережья, более 700 км, от Мотыклейского залива на юго-западе до р. Яны на севере.

*Из семейного архива, с разрешения И.Р. Васильевского.

Помимо экспедиционной деятельности Р.С. Васильевский возглавляет Научно-методический совет по атеизму при областном отделении общества «Знание», читает курс лекций «Основы атеизма» слушателям вечернего «Университета Марксизма-Ленинизма» и педагогического института, публикует научно-популярные статьи в местных газетах и альманахах («На севере Дальнем», «У моря студеного»). В названиях статей – разнообразные интересы молодого ученого: «Археологические памятники и их изучение» (1959), «Из глубины веков» (1959), «Землепроходец Никита Шалауров» (1961), «Первая русская экспедиция на Охотском побережье» (1962), «Археологи на посту» (1962), «Из истории оленеводства» (1962) и др. Пишет много, легко, интересно…

Археологические исследования на Охотском побережье позволяют Р.С. Васильевскому не только дать характеристику древнекорякской культуры и докоряк-ского периода [Лебединцев, 2016], но и приступить к разработке масштабных теоретических проблем формирования североохотского центра обществ морских зверобоев и особенностей единой культурной области от Берингии до Сахалина и Японского архипелага, стать ярким представителем нового направления в отечественной археологии – «тихоокеанской» археологии.

Именно с этим научным багажом он в 1964 г. переезжает в Новосибирск, поступает в аспирантуру, читает спецкурс по археологии Арктики в НГУ, пишет статьи, работает в многочисленных экспедициях на территории Сибири и Дальнего Востока.

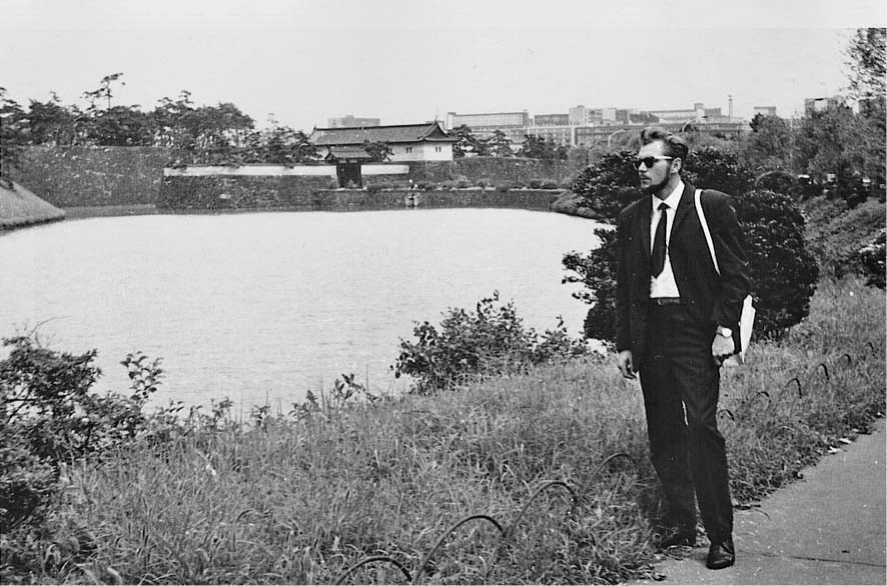

Исключительно важным эпизодом в карьере Р.С. Васильевского стало участие в VIII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, который проходил 3–10 сентября 1968 г. в Японии (Токио и Киото) (рис. 1). Фактически это его первая зарубежная научная командировка и сразу форум такого уровня – более двух тысяч участников из 50 стран, делегация от СССР – 46 ученых, от Сибирского отделения – 5 человек (А.П. Окладников, Р.С. Васильевский, Н.Н Диков, А.И. Крушанов и А.П. Мухамедиаров).

Подробный отчет о работе конгресса был подготовлен Р.С. Васильевским для январского номера «Известий СО АН СССР», из него следует, что сибирские археологи не только выступили с докладами на симпозиуме «Доисторические культурные взаимоотношения в Северной Евразии и Северной Америке» (под председательством известного американского антрополога Ч. Чарда), но и активно участвовали в работе других симпозиумов (айнская проблема, морской зверобойный промысел, охотничье снаряжение) [Васильевский, 1969].

Этот широкий подход, знакомства и контакты с североамериканскими и японскими коллегами, приобретенные во время Конгресса, во многом определили интерес и географию научного поиска Р.С. Васильевского в 1970–1990-х гг.

Сотрудничество с археологами из США не заставило себя ждать. В мае 1973 г. в Хабаровске состоялся международный симпозиум по Берингии, на котором был продолжен диалог советских и зарубежных архе-

Рис. 1. Р.С. Васильевский в Токио, Япония, 1968 г.

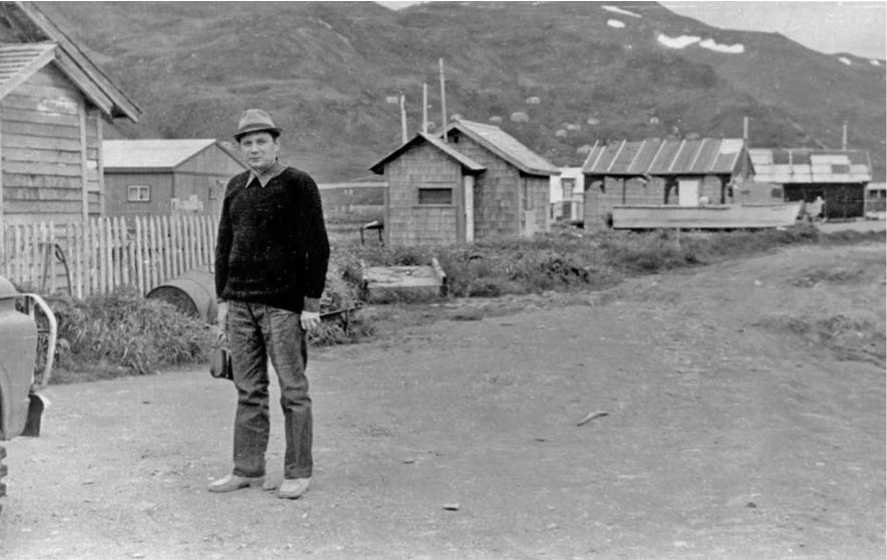

Рис. 2. Во время экспедиции на Алеутских островах, 1974 г.

ологов о проблеме первоначального заселения американского континента. Сразу после симпозиума группа зарубежных участников была приглашена в Академгородок для знакомства с работами новосибирских археологов, именно тогда и возникает идея совместных, американо-советских, исследований на Анангу-ле (Алеутские о-ва).

Этот в полном смысле слова беспрецедентный и уникальный проект был реализован летом 1974 г. Его предыстория, маршруты поездки от Нью-Йорка до Аляски и раскопки на о-ве Анангула подробно описаны в научно-популярной книге А.П. Окладникова и Р.С. Васильевского «По Аляске и Алеутским островам», а также в публикациях участников экспедиции А.П. Деревянко и А.К. Конопацкого [Деревянко, 1986; Окладников, Васильевский, 1976; Konopatskii, 2021] (рис. 2).

Раскопкам на Анангуле предшествовало участие Р.С. Васильевского в IX Конгрессе антропологических и этнографических наук в Чикаго 1–8 сентября 1973 г. Кроме того, в том же 1973 г. Р.С. Васильевский публикует монографию «Древние культуры Тихоокеанского Севера» [Васильевский, 1973], которая является основой его докторской диссертации, защищенной в феврале 1974 г. В них, в частности, детально проанализированы все данные об исследованиях на Алеутских о-вах, включая памятник Анангула, таким образом, к раскопкам на памятнике в составе советско-американской экспедиции он был подготовлен как никто другой.

Об этом пишет и У. Лафлин, вспоминая время в Академгородке в 1973 г. после симпозиума в Ха- баровске: «…Было очевидно, что Окладников и Васильевский исключительно начитаны по преистории Алеутских островов, поэтому не стало сюрпризом, когда в следующем году на Анангуле Васильевский подарил мне экземпляр своей монографии “Древние культуры Тихоокеанского Севера”…» [Laughlin, 1985, p. 783].

Особую часть научной биографии Р.С. Васильевского занимала археология Японии. На конгрессе в Чикаго в 1973 г. он встречается с археологом М. Ёсидзаки, который, ознакомившись с последними публикациями Р.С. Васильевского, увлеченно рассуждает о сходстве древних пластинчатых комплексов Сахалина и Хоккайдо и настоятельно приглашает новосибирского коллегу в Японию.

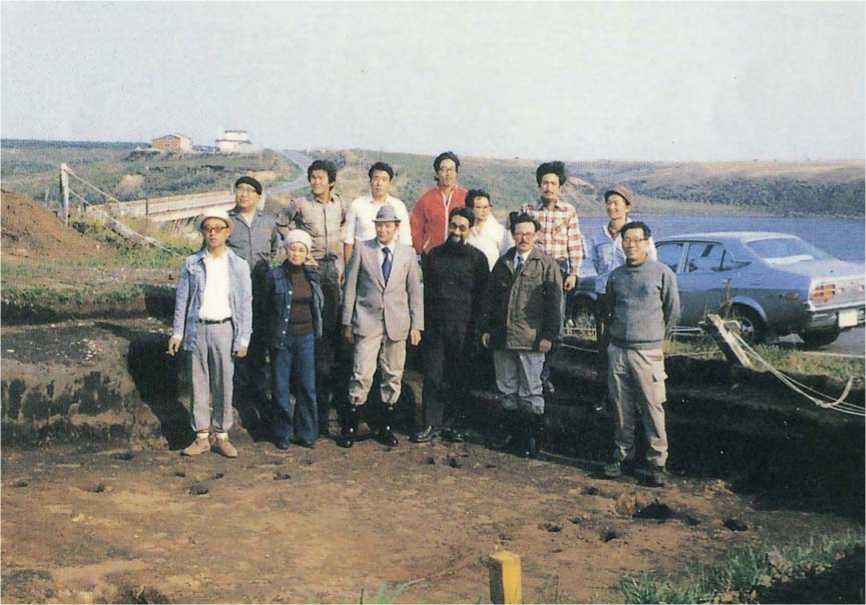

Эта поездка состоялась в августе – сентябре 1977 г. и по своему значению и результатам не уступает советско-американской экспедиции на Аляске. Она была организована Институтом изучения северных культур Евразии Хоккайдского университета (Саппоро) при поддержке Японского комитета содействия науке. Программа 30-дневного визита включала экскурсии по музеям и научным центрам на Хонсю и Хоккайдо, работу с коллекциями, осмотр памятников, участие в раскопках на Хоккайдо (рис. 3), а также серию симпозиумов по проблемам археологии Дальнего Востока и Тихоокеанского Севера, лекции для японских коллег, интервью.

Сохранилась часть переписки, предшествовавшей поездке, в которой обсуждались детали маршрута и тематика выступлений Р.С. Васильевского перед японскими коллегами. Приведем один из фрагментов:

Рис. 3. На раскопках памятника охотской культуры Тосампоро, Хоккайдо, Япония, 1977 г.

«…Мы планируем Вашу лекцию в зале Национального музея Токио 18-го сентября. Мы хотели бы, чтобы она длилась около двух часов. Слушателями будут ученые и студенты из Токио и его окрестностей, и потому мы надеемся, что тема лекции будет несколько шире, например, “Доисторические взаимосвязи Сибири и Советского Дальнего Востока с Японским архипелагом”» и далее «…Я беспокоюсь: не слишком ли многого мы от Вас хотим. Надеюсь, что Вы со своей стороны великодушно поможете осуществлению нашей программы. Жду приятного сотрудничества с Вами эти летом, Искренне Ваш, Харуйо Ойи…»*.

О результатах научной командировки в Японию Р.С. Васильевский докладывал на заседании Ученого совета ИИФиФ СО АН СССР в ноябре 1977 г., а также опубликовал статью в «Известиях СО АН СССР» [Васильевский, 1979]. Наиболее детально рассказ о поездке, основанный на дневниковых записях, изложен в его книге «По следам древних культур Хоккайдо» [Васильевский, 1981]. Эта книга выполнена в научно-популярном жанре, мастерское владение которым позволило Руслану Сергеевичу не только подробно описывать археологические памятники и материалы, но и сопровождать их пространными отсылками к самому широкому кругу тихоокеанских аналогий, сюжетами из истории и культуры Японии, портретами японских археологов и т.д. Японские средства массовой информации широко освещали по- ездку, называя ее «первым японо-советским археологическим исследованием» [Там же, с. 168].

Именно благодаря японской прессе в нашем распоряжении есть несколько цветных фото, на которых Р.С. Васильевский запечатлен во время раскопок на памятнике охотской культуры Тосампоро (IX–XI вв.) и во время неформального общения с коллегами. Профессор Х. Ойи в интервью газете «Хоккайдо Симбун» подчеркивал: «…Нынешние японо-советские исследования являются отправным пунктом дальнейшего развития научных контактов, которые должны приобрести постоянную форму…» [Там же, с. 168–169].

Еще через год в соавторстве с Е.Л. Лавровым и Чан Су Бу Р.С. Васильевский публикует научную монографию «Культуры каменного века Северной Японии», которая стала фактически первой, после более чем двадцатилетнего периода, обобщающей отечественной работой по археологии Японии [Васильевский, Лавров, Чан Су Бу, 1982].

География научных экспедиций Р.С. Васильевского включала также Прибайкалье и Забайкалье, Монголию и Кубу, но именно «тихоокеанское» направление всегда оставалось приоритетным, в археологии именно этого региона он оставил наиболее яркое научное наследие: эволюция обществ морских зверобоев тихоокеанского Севера, модели приморской адаптации, особенности культур каменного века Российского Дальнего Востока (Приморье, Сахалин) и Японского архипелага.

Последняя статья Р.С. Васильевского вышла во втором номере журнала «Археология, этнография и антро- пология Евразии» в 2002 г. [Васильевский, 2002]. Она посвящена лицевым украшениям (лабреткам) и татуировкам, известным по археологическим и этнографическим материалам северной части тихоокеанского региона, но автор не ограничивается только этой территорией – как и в большинстве работ Руслана Сергеевича – россыпь ярких примеров и аналогий от Арктики до Японии, от Юго-Восточной Азии до «экзотической» Океании. Статья дышит тихоокеанской археологией…

Автор выражает искреннюю благодарность коллегам из Новосибирска, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского за помощь в поиске архивных материалов и информации по сюжету статьи. Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0004 «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии».

Список литературы Эпизоды «тихоокеанской биографии» (к 90-летию Р.С. Васильевского)

- Васильевский РС. Итоги полевых археологических исследований, произведенных на Охотском побережье в 1958 г. // Краеведческие записки. - 1959. - Вып. 2. - С. 28-56.

- Васильевский РС. Археологические материалы поселения Атарган // Краеведческие записки. - 1960. - Вып. 3. -С. 60-71.

- Васильевский РС. О работе VIII Международного конгресса антропологических и этнографических наук // Изв. СО АН СССР. - 1969. - № 1. - С. 121-124.

- Васильевский РС. Древние культуры Тихоокеанского Севера. - Новосибирск: Наука, 1973. - 267 с.

- Васильевский РС. Некоторые проблемы современной японской археологии // Изв. СО АН СССР. Сер. общественных наук. - 1979. - № 1. - Вып.1. - С. 138-146.