Эпоха раннего металла на востоке Евразии. Проблема культурных взаимодействий

Автор: Конькова Л. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию одной из малоизученных проблем механизмов распространения металла из центров его получения/изготовления на периферию. В Центральной Азии металл появляется с III тыс. до н. э. Далее на восток (Забайкалье, Приморье, Якутия, Манчжурия, Корея) металлические вещи проникают в конце II - начале I тыс. до н. э. Территории Саяно-Алтая, Монголии и Забайкалья богаты месторождениями металлов. Далее к востоку богатые металлами районы входят в Тихоокеанский металлогенический пояс. Описаны имитации металлического оружия (копий и кинжалов), изготовленные из местного сланца. Выделены три хронологические группы: предметы сейминско-турбинского облика, карасукского облика и кинжалы тагарского типа. Результаты спектрального и металлографического исследования металлических изделий с территории юга Дальнего Востока России указывает на развитые традиции металлообработки, не имеющие местных корней. Изучение изотопов свинца показало, что металл изделий происходит с территории Восточных Саян или из Западного Прибайкалья. Предложен вывод о том, что длительное взаимодействие групп населения, пришедших на Дальний Восток с запада и обладавших металлом, с местным населением не привело к кардинальным изменениям в технологическом развитии дальневосточных племен, несмотря на наличие богатых рудных ресурсов.

Дальний восток России, восточная евразия, тихоокеанский металлогенический пояс, бронзовый век, металлические изделия, каменные имитации, спектральный анализ, металлография, свинцово-изотопный анализ, происхождение металла

Короткий адрес: https://sciup.org/143171177

IDR: 143171177

Текст научной статьи Эпоха раннего металла на востоке Евразии. Проблема культурных взаимодействий

В ходе развития технологии получения металла разрыв между его источниками и центрами обработки постепенно увеличивается. Получение меди – наиболее раннего рабочего металла – зависит от наличия ее месторождений. Меднорудные месторождения распространены в Евразии неравномерно, что связано чаще всего с их приуроченностью к горным районам на стыках тектонических плит. Количество месторождений меди, доступных с начала знакомства человека с металлом, в том числе с самородным, ограничено.

Первоначально осваивались территории предгорных районов Ближнего Востока (с VIII–VII тыс. до н. э.), Кавказа и Балкан (с V тыс. до н. э.), позднее Урала и Саяно-Алтая (с III тыс. до н. э.). Изготовление древнейших изделий из металла в Центральной Азии отмечается с III тыс. до н. э. Далее на восток металлические вещи проникают в конце II – начале I тыс. до н. э. Находки фиксируются в Забайкалье, Приморье, Якутии, Манчжурии, Корее. Эти территории входят в восточную оконечность Евразийского степного коридора, который связывал Дунайские и Причерноморские степи со степными районами Дальнего Востока вплоть до Тихого океана ( Cernych , 1983).

Дальний Восток (Северо-Восточная оконечность Азии) разделен на две большие части – северную и южную. Граница между этими территориями образуется системой идущих в широтном направлении горных хребтов, где водоразделом является Становой хребет. К северу от него располагается зона северной тайги и тундры. Природные условия здесь способствовали сохранению пережиточных форм неолитического хозяйства с морским зверобойным промыслом и оленеводством вплоть до XVIII в.

К югу от Станового хребта находится обширная территория бассейна Амура, включающая Приамурье, Приморье и Манчжурию. Эта зона не подверглась воздействию ледников и сохранила богатый растительный и животный мир ( Никольская , 1962). На этих землях в течение длительного времени бытовали архаические формы хозяйства, основанные на рыболовстве, охоте и собирательстве. Именно такой хозяйственный тип застали в этих районах пришедшие сюда в XVII в. казачьи отряды.

С началом освоения южной части Дальнего Востока в XIX в. неожиданно была зафиксирована достаточно сложная археологическая картина. В густой тайге были обнаружены древние поселения, городища, крепости, дороги, монастыри и др. С середины XIX в. на Амуре работает экспедиция Российской академии наук под руководством А. Ф. Миддендорфа, в Уссурийском крае (Приморье) – экспедиция под руководством М. И. Венюкова и известного географа Р. К. Маака. Во втор. пол. XIX в. Русское географическое общество направляет на Дальний Восток несколько экспедиций. Их участники обнаружили многочисленные остатки древних сооружений, тщательно их обследовали и описали. В 1884 г. было образовано Общество изучения Амурского края, которое продолжило археологические исследования. Члены Общества, знакомые с европейской археологией, с удивлением констатировали наличие большого количества находок, связанных с каменным веком: отщепов, нуклеусов, шлифованных каменных орудий. Кроме того, было найдено множество железных изделий средневекового времени и более ранних. При этом совершенно не были представлены изделия из бронзы. Эти факты привели исследователей к выводу о том, что на данной территории бронзовый век отсутствовал.

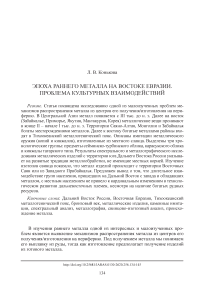

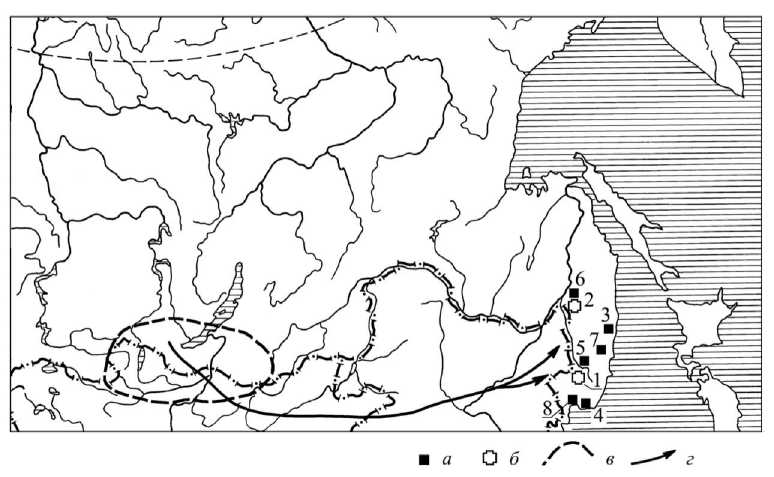

В действительности картина оказалась сложнее. В середине XX в. были сделаны находки отдельных бронзовых предметов, в том числе меча, кельтов, наконечников копий (рис. 1). К сожалению, в настоящее время большая часть этих вещей оказалась утраченной. Тогда же исследователи обратили внимание на находки каменных имитаций металлических предметов. Чаще всего имитировали оружие – кинжалы, копья, мечи (рис. 2).

Рис. 1. Дальний Восток. Карта распространения раннего металла и каменных имитаций металлических изделий

1 - Синий Гай; 2 - берег р. Уссури; 3 - Лидовка; 4 - колхоз им. Чапаева; 5 - Спасское;

6 - Корсаковский р-н; 7 - Приморский край; 8 - мыс Седловинный а – металлические находки; б – каменные имитации; в – предполагаемый район добычи меди (по данным свинцово-изотопного анализа); г – направление распространения металла

Все это породило мнение об отсутствии бронзового века на Дальнем Востоке ( Окладников , 1959; Дьяков , 1979). В качестве причин этого явления предлагалось рассматривать отсутствие источников цветного металла.

Однако в 70-е гг. XX в. были обнаружены две археологические культуры, относящиеся к эпохе раннего металла: Синегайская и Лидовская. С поселения Лидовка получена серия радиоуглеродных дат, в соответствии с которыми Лидовская культура датируется втор. пол. VII - перв. пол. VI в. до н. э. (Дьяков , 1989). Культура занимает восточные склоны Сихотэ-Алиня, обращенные к Тихому океану. В памятниках этой культуры в археологическом контексте обнаружены каменные имитации металлических предметов (Дьяков, Конькова , 1981). Во многих других случаях каменные имитации представляют собой случайные находки. Автором настоящей статьи собрано ок. 100 находок такого

Рис. 2. Каменные имитации бронзовых изделий

1 – Спасское; 2 – Корсаковский р-н; 3 – Лидовка; 4 – колхоз им. Чапаева; 5 – берег р. Уссури;

6 – Приморский край; 7 – мыс Седловинный

1–4, 6, 7 – сланец; 5 – бронза типа с территории Приморья. Подобные вещи встречаются в Манчжурии, Северной Корее и Японии (Окладников, 1959; Конькова, 1989).

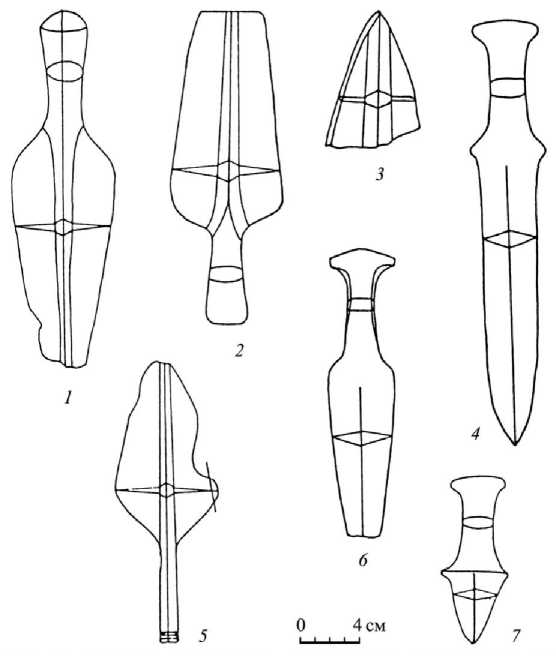

С памятников Синегайской культуры происходит серия металлических находок. На поселении Синий Гай впервые в археологическом слое был обнаружен комплекс изделий из медных сплавов (21 экз.). Предметы представляют собой комплекс единого культурно-хронологического облика (рис. 3). Культура датируется автором раскопок X–VIII вв. до н. э. на основании широкого круга аналогий из Манчжурии, Внутренней Монголии и Забайкалья, прежде всего – «хвостатых» ножей карасукского облика ( Бродянский , 1972; 1982).

Синегайская культура локализуется в юго-западном Приморье, вблизи оз. Ханка ( Бродянский , 1975). В этот район выходит восточная оконечность Евразийского степного коридора, которая позволяет проникать через Манчжурию в Монголию, Забайкалье, Саяно-Алтай и далее на запад ( Черных, Кузьминых , 1989).

К западу от Дальнего Востока на территории Саяно-Алтая, Монголии и Забайкалья расположены очень богатые месторождениями металлов. Далее к востоку имеются еще более богатые металлами районы, которые входят в Тихоокеанский металлогенический пояс, протянувшийся от Чукотки и Аляски до Австралии ( Смирнов , 1946; Радкевич , 1976).

Территория Северо-Восточной Азии (или Русский Дальний Восток), входящая в богатую рудопроявлениями зону Тихоокеанского металлогенического пояса, не участвовала в процессе раннего освоения металлов. Интересно, что в этих восточных районах особенно много коренного и рассыпного золота в долинах большинства рек. Однако в древности местное население не использовало этот металл.

Детальные исследования геолога Э. Анерта, проведенные в начале XX в. в Уссурийском крае, показали наличие большого числа месторождений различных руд, в том числе медных, оловянных, полиметаллических ( Анерт , 1916; 1928). С точки зрения современной промышленности часть этих месторождений не представляет интереса, но в древности они могли разрабатываться, в особенности при наличии самородной меди. Руды часто были сложны для добычи, поскольку представлены сульфидными соединениями, включенными в кварцевые породы. Уровень технологии древнего населения этих территорий не позволял использовать руды такого типа.

Археологическое изучение ранних периодов освоения металла на юге Дальнего Востока России показало, что прослеживается три хронологических горизонта освоения металла. Особенность Дальнего Востока состоит в том, что наиболее отчетливо эти этапы документируются каменными имитациями металлических изделий. Первый этап относится к концу II тыс. до н. э. и представлен случайными находками листовидных копий сейминско-турбинского типа (рис. 2: 1–3 ). Второй этап представлен каменными изделиями карасукского типа, чаще всего кинжалами вытянутых пропорций (рис. 2: 4, 6, 7 ). Следует упомянуть также находку бляшки карасуксого типа с петлей, изготовленную из камня ( Членова , 1972; Новгородова , 1970; Гришин , 1975). Третий этап связан с серединой I тыс. до н. э., для него характерны многочисленные кинжалы тагар-ского типа ( Окладников , 1959). Возможно, что каменные копии воспроизводили не только бронзовые, но и железные предметы.

Своеобразие дальневосточной ситуации заключается в преобладании каменных копий металлических изделий над собственно металлическими артефактами. Характерно также, что в регионе имеются значительные запасы руд различных металлов, при этом отсутствуют следы ранней добычи этих руд. Все перечисленное диктует необходимость обращения к ранее полученным автором данной работы аналитическим данным с тем, чтобы проанализировать ситуацию с позиций современных подходов к изучению процессов освоения металла ( Авилова , 2008; 2018; Черных , 2013).

Обратимся к конкретным материалам. Одно из ранних бронзовых листовидных копий – случайная находка с берега р. Уссури – сохранилось и было подвергнуто аналитическому исследованию (рис. 2: 5 ). Спектральный анализ выполнен в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН (табл. 1). Металлографическое исследование проведено автором в лаборатории структурного

Таблица 1. Результаты спектрального анализа металлических изделий конца II – начала I тыс. до н. э.

|

о |

V |

V |

о |

о |

о |

о |

§ |

О |

V |

V |

V |

5 |

||

|

о О |

о |

D. |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о. |

о |

о |

о |

|

|

2 |

о |

V |

о |

о |

o' |

о |

о |

о |

о |

о |

S |

о |

о |

о |

|

o' |

о |

o' |

о |

о> |

о |

o' |

о |

о |

о |

о |

||||

|

< |

о |

1 |

о |

04^ |

o' |

o' |

^1 |

o' |

o' |

o' |

о_ |

o' |

о |

о_ |

|

о |

1 |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

o' |

o' |

o' |

о |

o' |

|

|

ад

|

о |

о |

о |

о |

о |

о |

o' |

o' |

o' |

о |

o' |

о |

§ |

o' |

|

S |

o' |

о" |

о |

о |

о |

8 |

o' |

o' |

о |

о |

o' |

o' |

8 |

|

|

й N |

о |

о |

о |

o' |

о |

о |

о |

о |

о |

§ |

V |

V |

о |

V |

|

£ |

о |

2 |

о |

Dl^ |

o' |

o' |

o' |

^1 |

о |

2 |

2 |

о |

о |

o' |

|

й ю |

dT |

л |

о^ |

Df |

40 |

л |

о? |

40" |

°\ |

cxf |

dF |

°\ |

||

|

сЗ & § g G |

DI |

ОО DI |

04 DI |

s DI |

40 DI |

DI 40 DI |

2 (М |

S (М |

2 (М |

40 40 (М |

DI |

ОО 40 (М |

04 40 (М |

DI |

|

6 |

S 40 |

40 40 |

DI 40 40 |

2 40 |

3 40 |

2 40 |

40 40 40 |

2 40 |

ОО 40 40 |

04 40 40 |

6 |

(М 40 |

2 |

|

|

с |

* о g |

сЗ О’ S g g |

сЗ а W S |

о ч S 3 |

с ч с о СО g |

S 5 ю о |

сЗ а W S |

сЗ У S m g с |

сЗ м 0> Р2 п о с § Й у 9 |

СЗ И 3 W ю И к |

s CQ П о с s й |

S а W S § я э |

сЗ в ю и к У m |

W Л G S G G У G G |

|

,oi G 8 |

(М |

ID |

40 |

ОО |

04 |

о |

’—1 |

(М |

сп |

1–13 – поселение Синий Гай (хран. в Дальневосточном государственном университете); 14 – случ. находка с берега р. Уссури (Хабаровский музей)

анализа при кафедре археологии МГУ. В результате оказалось, что предмет изготовлен из медного сплава с небольшим количеством примесей в виде олова (0,9 %) и мышьяка (1 %) с незначительным присутствием свинца (0,3 %) и серебра (0,1 %). Приведенные качественные и количественные характеристики металла позволяют предположить его связь с металлом из Забайкалья, где широко использовались сульфидные, в том числе блеклые, руды из полиметаллических месторождений ( Сергеева , 1981). Морфологически предмет связан с трансконтинентальным кругом Сейма-Турбино ( Черных, Кузьминых , 1989).

Техника изготовления данного копья соответствует высоким технологическим стандартам производства качественного оружия с тонким режущим краем. Качество проковки, проведенной вхолодную, высокое. Несомненно, предмет изготовлен в одном из центров развитой металлообработки.

Коллекция изделий начала I тыс. до н. э. из поселения Синий Гай изготовлена из металла, сходного по составу с описанным копьем (табл. 1). Технологическое исследование данной коллекции, состоявшей в основном из простых по форме предметов (бляшки, нашивки), показало, что для изготовления каждой конкретной вещи была применена соответствующая ее назначению оптимальная технологическая схема. Так, шило было сделано из литой заготовки с последующим упрочнением; бляшки и нашивки отлиты без дополнительной обработки. Данные показатели свидетельствуют, что перед нами не первичный этап освоения металлообработки, а продукция стабильного металлопроизводства с устоявшимися технологическими традициями.

Однако приведенных данных по составу и технологии производства древнего металла было недостаточно для окончательного решения вопроса о происхождении дальневосточных коллекций. Для более углубленного анализа сложной ситуации автор обратился к методу изотопного анализа свинца в дальневосточных бронзах. Аналитическое изучение находок было проведено на базе лаборатории изотопных исследований в Институте земной коры СО РАН (г. Иркутск) ( Фефелов и др. , 1989; Kon’kova et al. , 1990).

Была исследована серия находок из Синего Гая (рис. 3: 1, 2, 5, 8, 9 ) и наконечник копья с берега р. Уссури (рис. 2: 5 ). В качестве сравнительного фона были привлечены находки раннего железного века и средневековья. Все изделия исследовались на предмет соотношения изотопов свинца Pb 206/204 , Pb 207/204 и Pb 208/204 . Хронологически ранние вещи дали информацию о наиболее примитивном соотношении изученных изотопов, в частности отношение Pb 206/204 составляло 17,29–17,86. Соотношение Pb 207/204 дает цифры 15,45–15,47; соотношение Pb 208/204 показало 37,36–37,86. Такое содержание изотопов свинца соответствует палеозойским месторождениям. В соответствии с банком изотопных данных свинца Института земной коры СО РАН (г. Иркутск) подобные месторождения связаны с краем Сибирской платформы: Кузнецкое Алатау, р-н Красноярска, Восточные Саяны, Западное Забайкалье. Таким образом, вещи «сибирского» типа на Дальнем Востоке были изготовлены из сибирского металла, месторождения которого приурочены к краю Сибирской платформы. В результате можно констатировать, что данные о составе металла дальневосточных находок и изотопные показатели свинца в металле совпадают в отношении происхождения металла с находками с территории, близкой к Байкалу (рис. 1: в ). Специализированный характер

Рис. 3. Бронзовые предметы из поселения Синий Гай

1 – нож; 2–4 – бляшки; 5 – пуговица; 6, 7 – лапчатые подвески; 8 – обломок шила; 9 – неопределенный предмет; 10 – обкладка; 11, 12 – двучленные бляшки; 13 – трехчленная бляшка технологических приемов изготовления дальневосточных изделий также подтверждает этот тезис.

Изотопные показатели для более поздних предметов совпали с характеристиками более молодых руд Тихоокеанского металлогенического пояса, т. е. с конца I тыс. до н. э. и в более позднее время для получения металла использовались местные дальневосточные руды.

Заключение . В работе предпринята попытка дать обобщенную картину сложного момента перехода от эпохи камня к эпохе металла на востоке Евразии. С этой целью привлечены проведенные в разное время автором исследования древнейших находок из металла на юге Дальнего Востока России методами спектрального, металлографического и свинцово-изотопного анализов. Это дает возможность вновь обратиться к проблеме различия сценариев освоения металла древним населением в разных географических условиях и с разной сырьевой базой. Подчеркнем, что Дальний Восток при этом выглядит как очень сложный регион с неоднозначно протекавшими культурными процессами. Имеющаяся здесь богатая сырьевая база в силу специфики местных условий практически не была задействована. Одной из вероятных причин этого необычайного явления могли быть природные богатства территории. Здесь имелись колоссальные пищевые ресурсы в виде лососевых пород рыб, разнообразных видов лесной дичи, богатых растительных ресурсов – орехов, ягод и плодов. И это не стимулировало технологический прогресс.

В такой ситуации группы населения, приходившие из Центральной Азии на юг Дальнего Востока и пользовавшиеся металлом, существовали в своего рода параллельном мире по отношению к аборигенному населению. Представители местных племен в течение длительного периода (около тысячи лет) имели возможность видеть металлические изделия и, возможно, ценили их как престижные предметы. Вероятно, именно с этим связана своеобразная практика копирования металла в камне, причем в мельчайших деталях, вплоть до подбора цвета камня, соответствующего оттенкам патины бронзы. Цели копирования остаются неясными. Глинистый сланец, который использовался в этих целях, достаточно хрупкий и не может служить оружием. В отсутствие находок имитаций в погребальных комплексах нет оснований считать, что их изготовляли для целей погребения. Данный вопрос остается открытым.

На рубеже II–I тыс. до н. э. на восточной оконечности Евразийского континента кроме находок отдельных металлических предметов (коллекция из поселения Синий Гай и др.) имеются многочисленные (более 100 экз.) каменные имитации металлического оружия (в основном копий и кинжалов), изготовленные из местного сланца, совпадающего по цвету с окисленной бронзой. Морфологически выделяются три хронологические группы: предметы сейминско-тур-бинского облика (листовидные копья), карасукского облика (кинжалы, бляшки), а также кинжалы тагарского типа. Очевидно, что контакты были длительными.

Значительная часть вещей – случайные находки без археологического контекста. Незначительная часть предметов найдена на поселениях.

До настоящего времени нет однозначной интерпретации этого явления. Возможно, мы имеем дело с результатами культурных контактов сообществ разного уровня развития. Группы, пришедшие по Евразийскому степному коридору на восток, принесли с собой готовые металлические вещи. Свинцово-изотопный анализ металла из Синего Гая показал, что он происходит из Саяно-Алтая, а не с Дальнего Востока. Местное население воспроизводило внешний облик металлических изделий (прежде всего оружия) в камне. Качество копирования разное – от очень точных имитаций, неотличимых от металлических прототипов, до условных реплик. Это может указывать на различную степень близости контактов и значительную разницу в культурном развитии местного и пришлого населения (вплоть до непонимания специфики металла как материала).

Таким образом, длительное взаимодействие групп населения, пришедших на Дальний Восток с запада и обладавших металлом, с местным населением не привело к кардинальным изменениям в технологическом развитии дальневосточных племен, несмотря на наличие богатых рудных ресурсов.

Список литературы Эпоха раннего металла на востоке Евразии. Проблема культурных взаимодействий

- Авилова Л. И., 2008. Металл Ближнего Востока. Модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. М.: Памятники исторической мысли. 227 с.

- Авилова Л. И., 2018. Анатолийские клады металлических изделий: Очерки металлопроизводства и культурного контекста. М.: ИА РАН. 248 с.

- Анерт Э. Э., 1916. Заметка о рудных и угольных месторождениях южной части Сихота-Алина // Известия Геологической комиссии. Т. 34. С. 788-793.

- Анерт Э. Э., 1928. Богатства недр Дальнего Востока. Хабаровск; Владивосток: Книжное дело. 938 с.

- Бродянский Д. Л., 1972. Раскопки у с. Синий Гай в Приморье // АО 1971 г. М.: Наука. С. 270.

- Бродянский Д. Л., 1975. Приамурско-Манчжурская археологическая провинция в IV-I тыс. до н. э. // Соотношение древних культур Сибири с культурами сопредельных территорий / Отв. ред. А. П. Деревянко. Новосибирск. С. 179-185.

- Бродянский Д. Л., 1982. Бронзовый век Приморья (Синегайская культура) // Александров А. В., Арутюнов С. А., Бродянский Д. Л. Палеометалл северо-западной части Тихого океана. Владивосток: Дальневосточный ун-т. С. 82-87.

- Гришин Ю. С., 1975. Бронзовый и ранний железный век Восточного Забайкалья. М.: Наука. 134 с.

- Дьяков В. И., 1979. Был ли на Дальнем Востоке бронзовый век? // Природа. № 10. С. 82-87.

- Дьяков В. И., 1989. Приморье в эпоху бронзы. Владивосток: Дальневосточный ун-т. 238 с.

- Дьяков В. И., Конькова Л. В., 1981. Функциональное, хронологическое и культурное значение каменных "кинжалов" с односторонней противолежащей заточкой клинка // Материалы по археологии Дальнего Востока СССР. Владивосток: Дальневосточный науч. центр АН СССР. С. 35-43.

- Конькова Л. В., 1989. Бронзолитейное производство на юге Дальнего Востока СССР. Рубеж II-I тыс. до н. э. - XIII век н. э. Л.: Наука. 124 с.

- Никольская В. В., 1962. Дальний Восток. М.: Географгиз. 215 с.

- Новгородова Э. А., 1970. Центральная Азия и карасукская проблема. М.: Наука. 191 с.

- Окладников А. П., 1959. Далекое прошлое Приморья. Владивосток: Приморское кн. изд-во. 292 с.

- Радкевич Е. А., 1976. Очерк металлогении Тихоокеанского рудного пояса. М.: 95 с.

- Сергеева Н. Ф., 1981. Древнейшая металлургия меди в Юго-Восточной Сибири. Новосибирск: Наука. 152 с.

- Смирнов С. С., 1946. О Тихоокеанском рудном поясе // Известия АН СССР. Серия Геология. № 2. С. 13-28.

- Фефелов Н. Н., Конькова Л. В., Заруднева Н. В., 1989. Изотопный состав свинца и возможные источники древнейших бронз юга Дальнего Востока СССР // Доклады АН СССР. Т. 308. № 1. С. 172-175.

- Черных Е. Н., 2013. Культуры номадов в мегаструктуре Евразийского мира. М.: Языки славянской культуры. 2 т. (368 + 429 с.)

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии. М.: Наука. 320 с.

- Членова Н.Л., 1972. Хронология памятников карасукской эпохи. М.: Наука. 245 с.

- Cernych E. N., 1983. Frühmetallurgische Kontakte in Eurasien // Beitrӓge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archӓologie. Bd. 5. S. 19-34.

- Kon'kova L. V., Fefelov N. N., Zarudneva N. V., 1990. The isotope composition of lead in bronzes from archaeological sites in the South of the Soviet Far East // Bulletin of the Metals museum. Sendai. Vol. 15. P. 41-44.