Эрозионные процессы и состояние геологической среды в приплотинной зоне Юмагузинского водохранилища на р. Белой (Республика Башкортостан)

Автор: Загитова Л.Р., Хайдаршина Э.Т., Ахметова Ю.И., Андреева Ю.С., Латыпов А.З.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается влияние Юмагузинского водохранилища на состояние геологической среды и эрозионные процессы в области левобережного примыкания плотины. Этот участок сложен карстующимися известняками девонского возраста, что может снизить его эрозионную устойчивость. Наблюдения за фильтрационными процессами в теле плотины позволяют определить изменения гидравлических градиентов и на основе этого сделать вывод об устойчивости массива грунта на данном участке. Большая крутизна склонов в области левобережного примыкания может провоцировать оползневые процессы. Для оценки возможной опасности необходимо определить количественные характеристики сопротивляемости грунта срезу в низовой призме, а также устойчивость низовой призмы плотины.

Водохранилище, плотина, грунты, эрозия, оползни, фильтрация, гидравлический градиент, суффозия

Короткий адрес: https://sciup.org/147247280

IDR: 147247280 | УДК: 631.459.25 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.4.303

Текст научной статьи Эрозионные процессы и состояние геологической среды в приплотинной зоне Юмагузинского водохранилища на р. Белой (Республика Башкортостан)

Водохранилища играют большую роль в жизни и хозяйственной деятельности человека: осуществляют бесперебойное водоснабжение промышленности и коммунальнобытового хозяйства, позволяют развивать орошаемое земледелие, обеспечивают выработку электроэнергии, регулируют сток во времени. Вместе с тем водохранилища способствуют активизации эрозионных процессов вследствие изменения гидрогеологических условий территории. Размыв берегов приводит к потере земель, а размыв самой плотины – к угрозе её разрушения. В целях безопасности гидротехнических сооружений при водохранилищах необходимо вести наблюдения за состоянием приплотинной зоны, а особенно процессов фильтрации через тело плотины.

Изучению эрозионных процессов в акваториях искусственных водоемов уделяется пристальное внимание. В последние десятилетия исследовано большое количество водохранилищ Урало-Поволжского региона, включая территорию Республики Башкортостан. Рассматривались вопросы, касающиеся изменения гидрогеологических и геоморфологических условий (Абдрахманов и др., 2008; Вахитов, Чумаков, 2004; Егоров, Егорова, 2007; Двинских и др., 2008; Турикешев и др., 2013), а также гравитационных и сейсмических процессов в зоне расположения гидроузлов (Шумакова, 2004).

Юмагузинское водохранилище, созданное на р. Белой в Республике Башкортостан в 2007 г., имеет сооружения I класса капитальности (рис. 1). Объект расположен в сложном с гидрогеологической точки зрения районе с преобладанием карстующихся горных пород. В геоморфологическом отношении гидроузел находится в области передовых хребтов Южного Урала. Характеризуется низкогорным, сильно расчлененным грядово-увалистым эрозионным рельефом. На рассматриваемом отрезке р. Белая течет в глубоком межгорном каньоне, имеющем V-образную форму. Борта каньона сложены прочными скальными породами, обнаженными или местами перекрытыми

делювием небольшой мощности (6–8 м). В тектоническом отношении район размещения гидроузла и водохранилища располагается в зоне сочленения двух крупных структур: Предуральского краевого прогиба и Башкирского антиклинория, граница между которыми проходит в 1 км ниже оси плотины. Вдоль границы этих структур простирается Кузнецовская антиклиналь, на югозападном крыле которой находятся основные сооружения гидроузла. Антиклинальная складка обусловливает залегание пород с выраженным падением пластов в сторону левого берега и нижнего бьефа под углами 10–30°. Гидрогеологическая ситуация на участке основных гидротехнических сооружений Юмагузинского водохранилища определяется типичными условиями фильтрации воды из водохранилища в нижний бьеф через водопроницаемые породы основания и бортовых примыканий плотины. Эти процессы совместились с естественными гидрогеологическими условиями участка, существовавшими до начала строительства гидроузла, что привело к формированию новой геологической среды в припло-тинной зоне водоема.

Материалы и методы

Исследование проводилось на основе изучения показаний пьезометров, установленных в теле плотины Юмагузинского гидроузла, за 2010–2022 гг. Особое внимание уделялось левобережному примыканию плотины в связи геологическими особенностями – наличием пород, представленных известняками каменноугольного возраста, способными к карстованию. Показания пьезометров явились основой для производства расчетов устойчивости массива левого берега в при-плотинной зоне водохранилища.

Эрозионные процессы, выраженные в виде размыва берегов водоема, изучались визуально, методом рекогносцировки.

Особое внимание уделено оценке устойчивости откосов плотины относительно возможных оползней. Для этой цели привлечена методика ДальНИИС, хорошо зарекомендовавшая себя в аналогичных расчетах.

При изучении суффозионных процессов на рассматриваемом участке использовалась методика ВНИИГ, также востребованная и широко апробированная в геологических и гидрогеологических исследованиях.

Результаты измерений и расчетов, произведенных на их основе, подвергались всестороннему анализу с учетом особенностей геологического строения и геоморфологических характеристик рассматриваемой территории.

Обсуждение результатов

Рис. 1. Юмагузинский гидроузел (вид сверху)

В основании плотины залегают четвертичные отложения – аллювиальные грунты (aQ): гравийно-галечниковые с песчаным заполнителем (Юмагузинское водохранилище…, 2000). Встречаются валуны и глыбы. Мощность слоя аллювия – 6,4–8,2 м. Ниже залегают отложения каменноугольной системы (С) – скальные породы: доломитизи-рованные известняки и доломиты. Для них характерны трещины шириной 3–12 мм. Много каверн размерами 1–20 мм, заполненные карбонатной мукой, глиной, песком. Встречаются карстовые полости размером 0,1–4,6 м, заполненные доломитовой мукой и глинисто-щебеночным материалом. Мощность слоя пород этой системы составляет 30–40 м. Ядро плотины выполнено из суглинка, а переходные слои обратного фильтра – из продуктов отсева горной массы: мытого песка и гравия двух фракций (низовой фильтр), а также кусков материала, разделенных по размерам на классы крупности путём просеивания галечниковых грунтов с отсевом фракций 60–80 мм (верхний фильтр). Грунт низовой призмы в левобережье представлен смесью крупнообломочных пород с глинистым заполнителем (суглинком). Примыкание плотины в правобережной части состоит из пролювиальноделювиальных и аллювиальных грунтов неогенового возраста, а в левобережной части – скальных пород каменноугольного возраста, представленных известняками (рис. 2).

Поскольку в скальном массиве левого берега располагается донный водосброс – во-довыпуск туннельного типа, совмещенный с подводящими водоводами ГЭС, а слагающие породы являются карстующимися, возникает вопрос об эрозионной устойчивости этого участка.

Рис. 2. Плотина Юмагузинского гидроузла. На заднем плане скальные породы левобережного примыкания

Для изучения эрозионной устойчивости левобережного примыкания плотины необходимо вести наблюдения за фильтрационным процессом в теле плотины, что обеспечивается посредством установления опускных пьезометров, показания которых снимаются с помощью автоматизированной системы диагностического контроля с 2010 г. по настоящее время (Альбурин, Загитова, 2020). Анализ результатов измерений позволяет сдать следующие выводы:

-

1. У всех пьезометров характер изменения показаний во времени принципиально сходен и качественно отражает изменения уровня верхнего бьефа (УВБ) водохранилища: в начале апреля уровень, как правило, минимален, затем к июню-июлю он достаточно быстро возрастает до максимального, после чего постепенно падает и к апрелю снова достигает минимума.

-

2. Полученные данные свидетельствуют о фильтрационной неоднородности левобережного массива, сложенного преимущественно скальными породами (70 % известняков). При этом обращает на себя внимание нестабильность получаемых результатов: одни и те же пьезометры при одинаковом уровне верхнего бьефа могут выдавать раз-

- личные результаты.

На основе показаний пьезометров можно определить гидравлические градиенты (как разность показаний на путь фильтрации)

J(2-1) = пьезометров, деленная

H 2 - H 1

L (2 - 1)

, (1)

где H1 , H2 – показания пьезометров 1 и 2; L(2– 1) – длина пути фильтрации, т.е. расстояние между водоприемниками этих пьезометров.

Расчеты показали, что частные значения гидравлических градиентов изменяются в пределах 1,86–4,05, средние – 1,94–3,57. Критические значения градиентов на участках левобережья, в соответствии с предварительными расчетами, составляют К1=3,5 и К2=5,0.

Согласно (СП 39.13330.2012), при оценке фильтрационной прочности массива грунта необходимо обеспечение условия

J cr , m

J est , m — ------ , ()

, yn где Jest, m – действующий средний градиент напора в расчетной области фильтрации; Jcr, m – критический средний градиент напора; γn – коэффициент надежности по ответственности сооружений (ГОСТ Р 51256-2011) для сооружений уровня 1а «особо высокий уровень ответственности» γn =1,2).

Подставляя в формулу (1) максимальное значение J cr, m =3,57 и критическое значение J est, m =3,50 (соответствующее К 1 ), получим

J est , m = 3.57 > ( 350 = 2,91) .

Таким образом, требование обеспечения фильтрационной прочности массива грунта в месте левобережного примыкания при критическом значении К1=3,50 не соблюдается. Учитывая, что существенных признаков разрушения грунта на этом участке не было, активизации суффозионных процессов не произошло, необходимо провести уточнение самих критериев К1 и К2 для рассматриваемого створа. Исходя из особенностей строения плотины Юмагузинского гидроузла, представляется целесообразным принятие критического градиента по аналогии с соседними участками, грунтовые условия которых схожи с рассматриваемым участком. Для створов соседних пьезометров, расположенных вдоль цементационной завесы, критические значения градиентов приняты как К1=5,0 и К2=8,0, что можно применить и для исследуемого участка. Тогда

J est , m = 3,57 ^ ((J = 4,17) .

В этом случае требование обеспечения фильтрационной прочности массива грунта в месте левобережного примыкания соблюдается. В пользу выбора критических градиентов К 1 =5,0 и К 2 =8,0 свидетельствует следующее: подтопления территории, прилегающей к водохранилищу, в значительной мере уже проявились, и их дальнейшее развитие существенно не изменит гидрогеологического режима.

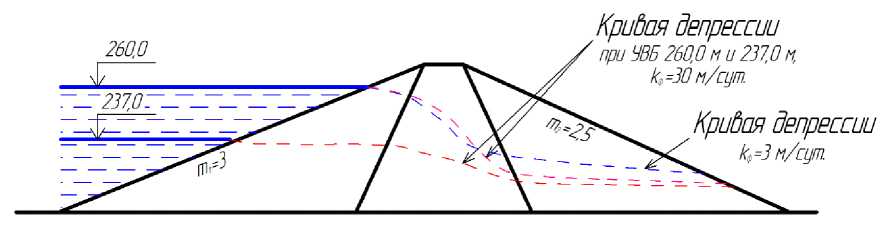

В соответствии с показаниями пьезометров, коэффициенты фильтрации в левом примыкании колеблются в очень широком диапазоне, при этом они нестабильны во времени, так как водные потоки постоянно меняют свое направление, выбирая траектории с наименьшими фильтрационными сопротивлениями. В связи с этим был произведен расчет кривой депрессии для случаев, когда коэффициент фильтрации грунта в теле плотины составляет 3 и 30 м/сут (рис. 3).

Линии депрессии, соответствующие диапазону изменений коэффициента фильтрации 3–30 м/сут, отображают границы прохождения всего множества линий депрессии, соответствующих промежуточным значениям коэффициента фильтрации в этом диапазоне. Полученная картина подтверждает фильтрационную прочность плотины в левобережном примыкании, выполненную исходя из коэффициента фильтрации, равного 30 м/сут.

Рис. 3 . Конфигурация линий депрессии при уровнях верхнего бьефа 260,0 и 237,0 м для грунта тела плотины с коэффициентом фильтрации 3 и 30 м/сут

После создания водохранилищ в береговой зоне активизируются эрозионные процессы, обусловленные повышением уровня воды. В первую очередь, это размыв берегов, которые представляют собой неустойчивую форму рельефа, что вызывает развитие экзогенных геологических явлений. Береговая зона подвергается воздействию волн, производящих большую разрушительную работу, образуются оползни. Для Юмагузинского водохранилища эти процессы практически не актуальны, так как берега водоема сложены грунтами, относительно стойкими к размыву, и покрыты древесно-кустарниковой растительностью. В приплотинной зоне естественная противоэрозионная защита берегов представлена густой лесной растительностью с хорошо развитой корневой системой в правобережном примыкании и скальными грунтами в левобережном примыкании.

В зоне левобережья, в низовой призме плотины, существует наибольшая вероятность возникновения оползней, так как крутизна здесь крайне большая (коэффициент заложения 2,5) и содержание глинистых компонентов также самое значительное. Оползни представляют опасность для устойчивости плотины, что требует выполнения мероприятий по ее максимальному повышению. Каково состояние плотины в настоящее время, удовлетворительна ли ее устойчивость?

Согласно (Юмагузинское водохранилище..., 2005), боковые призмы плотины возведены из привозных галечниковых грунтов и горной массы, получаемой при разработке полезных выемок (в основном самого котлована плотины). Горная масса представлена известняками и доломитами с глинистым заполнением. Котлован плотины (левый борт) между отметками 213,0–273,0 м разрабаты- вался с применением буровзрывных работ методом гладкого откола: уступами высотой 10 м и крутизной 1:0,3–1:0,5 с технологическими бермами 2 м. Присутствие глинистых компонентов нужно рассматривать как фактор снижения водопроницаемости плотины. Грунтом низовой призмы в левобережье является смесь крупнообломочных пород с глинистым заполнителем (суглинком). В зависимости от доли крупнообломочных и глинистых компонентов такая смесь сопротивляется механическим воздействиям как связный или несвязный грунт. В целом грунт тела плотины очень неоднороден, и доля глинистого заполнителя в разных точках призмы может колебаться в очень широком диапазоне. Поэтому для определения количественных характеристик сопротивляемости грунта срезу в низовой призме целесообразно использование эмпирических зависимостей, отражающих связь прочностных показателей с процентным содержанием каменных и глинистых компонентов. Наибольшую практическую проверку среди таких способов оценки прошла методика ДальНИИС (Методика оценки прочности…, 1989). Согласно этой методике, прочностные показатели грунтов устанавливаются в зависимости от соотношения объемов крупнообломочных и глинистых компонентов и свойств этих компонентов. В результате получены следующие расчетные прочностные показатели грунта низовой призмы в левобережной зоне (доверительная вероятность 0,95):

-

- угол внутреннего трения 25°;

-

- удельное сцепление 5,0 кПа.

Расчет устойчивости низовой призмы плотины производился методами круглоцилиндрических поверхностей скольжения, использовалась достаточно апробированная программа SLOPE. Рассматривались два случая:

-

- отсутствие внешней нагрузки на гребне плотины;

-

- внешняя нагрузка на гребень составляет 10 кПа.

Предполагаемые поверхности скольжения либо совсем не захватывают ядро и переходную зону, либо захватывают небольшую их часть. В связи с этим было принято допуще- ние, что поверхности скольжения проходят только в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнением. В соответствии с СП 14.13330.2014, рассматриваемая территория не является сейсмоопасной. В результате получены следующие коэффициенты устойчивости:

-

- при отсутствии нагрузки на гребне коэффициенты устойчивости, полученные разными методами, колебались в пределах k st =1,30–1,43;

-

- при нагрузке на гребне 10 кПа минимальные коэффициенты устойчивости остались прежними ( k st =1,30–1,43).

В соответствии с СП 39.13330.2012 и СП 116.13330.2012, для плотины I класса нормированное значение коэффициента устойчивости откоса следует принять [ k s t ] =1,25, что доказывает удовлетворительную устойчивость плотины. Следовательно, в настоящее время нет необходимости в мероприятиях по повышению ее устойчивости.

Создание гидроузла на данном участке р. Белой привело к изменению гидрогеологических условий в приплотинной зоне. В обоих бортах долины в закарстованных известняках каменноугольного возраста развит безнапорный водоносный горизонт, питание которого происходит как за счет инфильтрации атмосферных осадков, так и за счет притока воды из водохранилища. Разгрузка горизонта на левом берегу осуществляется в аллювиальный водоносный горизонт в русле р. Белой и в отводящий канал. На правом берегу каменноугольный водоносный горизонт разгружается в водоносный комплекс, приуроченный к делювиальнопролювиальным четвертичным грунтам, а также грунтам, заполняющим древнюю неогеновую долину р. Белой. Неогеновочетвертичный водоносный комплекс получает питание из каменноугольного водоносного горизонта, а также за счет фильтрации воды из водохранилища сквозь инъекционную завесу. Разгрузка комплекса происходит в аллювиальный водоносный горизонт. Аллювиальный водоносный горизонт получает питание из каменноугольного водоносного горизонта на левом берегу отводящего канала и в русле реки, а также из неогеновочетвертичного водоносного комплекса на правом берегу отводящего канала. Разгрузка направлена в русло реки и отводящий канал. Оба водоносных горизонта и водоносный комплекс также получают питание за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Для оценки вероятности проявления суффозионных процессов, вызванных изменением гидрогеологических условий, необходимо рассмотреть динамику градиентов фильтрации. По данным пьезометров, они находятся в пределах 0,06–0,25. Согласно результатам определения гранулометрического состава отложений и в соответствии с методикой ВНИИГ (Рекомендации по расчету противофильтрационных завес…, 1985), эти грунты являются потенциально суффо-зионными при критическом градиенте фильтрационного потока 0,55. Следовательно, в настоящее время условия возникновения суффозии в приплотинной зоне отсутствуют.

Заключение

Проведенное исследование дает представление об эрозионных процессах и состоянии геологической среды в приплотинной зоне Юмагузинского водохранилища в настоящее время. Объект возведен 15 лет назад в районе выхода р. Белой из гор Южного Урала в сложных гидрогеологических условиях, обусловленных наличием карбонатов, способных к карстованию. Особый интерес вызывает левобережное примыкание, где плотина, сложенная суглинками, сопрягается со скальными породами каменноугольного возраста. Для оценки эрозионной устойчивости этого участка проводится наблюдение за фильтрационными процессами через тело плотины с помощью пьезометров. Линии депрессии, соответствующие диапазону изменений коэффициента фильтрации Кф = 3,0– 30,0 м/сут, соотносятся с реальной характеристикой левобережного примыкания. Кривые депрессии зависят от уровня верхнего бьефа (УВБ); интенсивность падения напоров (гидравлические градиенты) достигает больших значений только в зоне ядра плотины и, соответственно, цементной завесы (до J =3,5), за их пределами в теле плотины гидравлические градиенты невелики (в основном J < 1,0). Это позволяет сделать вывод об эрозионной устойчивости массива грунта в левобережном примыкании приплотинной зоны Юмагузинского водохранилища.

Правобережное примыкание, состоящее из пролювиально-делювиальных и аллювиальных грунтов неогенового возраста, характеризуется малыми значениями гидравлических градиентов, что свидетельствует об отсутствии опасности размыва плотины на данном участке в настоящее время.

Боковая эрозия на рассматриваемой территории особой опасности не представляет, так как берега водохранилища сложены грунтами, относительно стойкими к размыву, и покрыты древесно-кустарниковой растительностью.

К особенностям геологической среды приплотинной зоны Юмагузинского гидроузла относятся оползни, возможные на левобережье, в низовой призме плотины, так как крутизна здесь наибольшая (коэффициент заложения 2,5) и содержание глинистых компонентов также самое значительное. С целью оценки оползневых процессов произведены расчеты, которые показали, что откосы низовой призмы плотины в настоящее время являются устойчивыми.

Проведенные исследования дают возможность предполагать, что существенных изменений геолого-геоморфологических условий в зоне функционирования Юмагузинско-го гидроузла в ближайшее время не произойдет. Но, как показывает опыт гидротехнического строительства и эксплуатации подобных сооружений, нужен постоянный контроль фильтрационных процессов в припло-тинной зоне во избежание разрушения плотины и, как следствие, аварийных ситуаций.

Список литературы Эрозионные процессы и состояние геологической среды в приплотинной зоне Юмагузинского водохранилища на р. Белой (Республика Башкортостан)

- Абдрахманов Р.Ф., Тюр В.А., Юров В.М. Юма-гузинское водохранилище: Гидрологический и гидрохимический режимы. Уфа: Информреклама, 2008. 180 с.

- Альбурин А.Х., Загитова Л.Р. Анализ динамики поведения пьезометров в левобережном примыкании плотины Юмагузинского гидроузла и оценка их работы: материалы XIII Национальной научно-практической конференции молодых ученых. Уфа: БГАУ, 2020. С. 103–107.

- Вахитов Р.Р., Чумаков Е.А. Формирование берегов Нижнекамского водохранилища: материалы Всероссийской научной конференции посвященной 200-летию Казанского университета. Казань: КГУ, 2004. С. 65–67.

- ГОСТ Р 51256-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. М.: Стандартинформ, 2011. 20 с.

- Двинских С.А., Китаев А.Б., Мацкевич И.К. Гидродинамический режим приплотинной части Камского водохранилища (в многолетнем аспекте и по материалам современных исследований) // Географический вестник. 2008. № 1 (7). С. 98–116.

- Егоров И.Е., Егорова М.И. Процессы современной экзогенной геодинамики на берегах Воткинского водохранилища // Вестник Удмуртского университета. Сер. Науки о Земле. 2007. № 11. С. 75–80.

- Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями // ДальНИИС Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1989. 24 с.

- Рекомендации по расчету противофильтрационных завес и фильтрационной прочности оснований грунтовых плотин П 21-85 // ВНИИГ. Л., 1985. 59 с.

- СП 116. 13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. М., 2012. 62 с.

- СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. М., 2013. 58 с.

- СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. М., 2014. 66 с.

- Турикешев Г.Т., Кутушев Ш.Б., Минниахметов И.С. О современных вертикальных тектонических движениях и их проявлении в пределах Южного Предуралья // Геодезия и картография. 2013. № 4. С. 31–36.

- Шумакова Е.В. Динамика приплотинной части водохранилища в районе Волжской ГЭС им. В.И. Ленина: труды VI конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей». РФФИ. ИВП РАН. 2004. С. 110–113.

- Юмагузинское водохранилище на р. Белой в РБ (III этап – детальные изыскания на выбранном створе плотины) // Отчёт о результатах инженерно-геологических изысканий. Заказ № 20147 / рук. В.И. Мартин и др. Уфа: «ЗАО ЗапУралТИСИЗ», 2000. Т. 1. 232 с.

- Юмагузинский гидроузел на р. Белой в Республике Башкортостан // Правила эксплуатации. Каменно-земляная плотина. 2-я редакция, № 1766-11-ПЗ-23-1, М.: ОАО «Институт Гидро-проект», 2005. 118 с.