Эстрогены и модуляция гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси при хронической эндогенной интоксикации у крыс

Автор: Калашникова С.А., Новочадов В.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 (21), 2009 года.

Бесплатный доступ

Выявлены структурные и функциональные нарушения в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси, возникающие при хронической эндогенной интоксикации. Показана модулирующая роль эстрогенов, при этом избыток гормонов оказывал умеренное протективное действие, а дефицит эстрогенов усугублял течение эндогенной интоксикации и приводил к более значимым структурным преобразованиям, чем у животных без предшествующего гормонального дисбаланса.

Эндогенная интоксикация, эстрогены, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная ось

Короткий адрес: https://sciup.org/142148753

IDR: 142148753

Текст научной статьи Эстрогены и модуляция гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси при хронической эндогенной интоксикации у крыс

По современным представлениям, основу эндогенной интоксикации (ЭИ) самого различного происхождения составляют эффекты бактериального липополисахарида (ЛПС) и обусловленный им выброс цитокинов. Эти эффекты настолько стереотипны, что они рассматриваются некоторыми авторами как модель хемоиндуцированного стресса [5, 7]. Применительно к органопатологии данного процесса корректнее использовать термин — «синдром системного воспалительного ответа» (SIRS — systemic inflammatory response syndrome) [1, 6, 10].

Нейро-иммунно-эндокринные компоненты SIRS реализуются через центральные гипоталамические структуры, при этом в патологический процесс вовлекается не только классическая стрес-сорная, но и тиреоидная, и стероидная оси, так что итоговые пулы тиреоидных гормонов и эстрогенов во многом модулируют общую выраженность, продолжительность реакции и влияют на ее исход [8, 9]. Несмотря на это, отсутствуют данные о характере морфологических изменений, возникающих в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси в зависимости от уровня эстрогенов в периферической крови крыс при хронической эндогенной интоксикации.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать модулирующий эффект эстрогенов в отношении патологии гипоталамо-гипофи-зарно-тиреоидной оси при хронической ЭИ у крыс.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование выполнено в соответствии с принципами GLP [4], протокол экспериментальной части исследования согласован с Региональным этическим комитетом (решение № 372006). В опыте использовали 36 нелинейных крыс-самок, массой (201 ± 11) г, с синхронизованным эстральным циклом. Хроническую ЭИ моделировали путем многократного введения бактериаль- ного ЛПС S. thyphimurium (Sigma, USA) в дозе 0,2 мг/кг в сочетании с тетрахлорметаном (ТХМ) по 0,5 мл/кг массы [2]. Для создания гиперэстроге-немии крысам внутримышечно вводили 0,1%-й масляный раствор «Эстрадиола» из расчета 50 мкг/ кг/сут в течение 7 дней. Гипоэстрогенемию моделировали введением антитиэстрогенного препарата «Кломифена», перорально в дозе 5 мг/кг/сут в течение 5 дней. Изменения оценивались в трех временных интервалах (30, 60 и 90-е сут.). Контролем служили интактные крысы. Выведение из эксперимента проводили передозировкой нембутала (100 мг/кг массы).

Хроническую ЭИ верифицировали по увеличению содержания в плазме веществ средней молекулярной массы, их олигопептидных фракций, концентрации малонового диальдегида, снижению активности ацилазы печени и почек [3].

Определение концентрации плазменного тиреотропного гормона (ТТГ), общей и свободной фракций трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреоглобулина (ТГ), эстрадиола проводилось в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с использованием системы Stat Fax 2100/2600 (AWARENESS Technology, USA) наборами тест-систем «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия).

Для проведения морфологического исследования фрагменты головного мозга, содержащие гипоталамус, гипофиз и щитовидную железу (ЩЖ) фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина, материал заливали в парафин по стандартной методике, срезы окрашивали гематоксилином и эозином. При морфометрическом исследовании паравентрикулярного ядра (ПВЯ) гипоталамуса определяли объемную долю перикарионов ( %), средний объем ядер нейронов (мкм3) и коэффициент микроглия/нейрон. При морфометрии аденогипофиза определяли объемную долю хромофобов, ацидофилов, базофилов, стромы и сосудистого русла ( %). При морфометрии ЩЖ измеряли средний диаметр фолликулов, высоту фолликулярного эпителия (мкм), относительный объем фолликулярного и интерфолликулярного эпителия, коллоида, объемную долю стромально-сосудистого компонента ( %).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

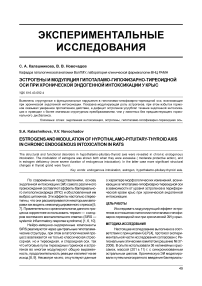

При изучении гормонов гипофизарно-тиреоидной оси в сыворотке крови были выявлены существенные изменения гормонального профиля у животных с хронической ЭИ по сравнению с интактными крысами (рис. А). По мере увеличения длительности эксперимента зарегистрировано снижение ТГ, максимально выраженное к 90-м сут. (в 4,1 раза), незначительное снижение ТТГ с последующим увеличением к окончанию эксперимента практически до величин у интактных животных. Наибольшие изменения зарегистрированы при определении концентрации тироксина, которые заключались в снижении свободной фракции Т4 на фоне увеличения содержания общего Т4. Уровень эстрадиола на протяжении всего эксперимента снижался и к 90-м сут. был в 4,7 раза ниже, чем у интактных самок (P< 0,01).

При проведении корреляционного анализа между уровнями ТТГ и периферических гормонов гипофизарно-тиреоидной оси в сыворотке крови крыс в динамике хронической ЭИ были установлены следующие взаимозависимости: на 30-е сут. усиливались связи между ТТГ и периферическими тиреоидными гормонами. При этом наиболее сильными были взаимосвязи ТТГ с общим трийиодтиронином и общим тироксином ( R = 0,81и R = 0,99 соответственно). На 60-е сут. патологического процесса произошло разобщение связи ТТГ-Т4общий, которая стала сильной отрицательной (r = -0,85). К 90-м сут. эксперимента связь ТТГ — Т3общий отсутствовала, а с тироксином и его свободной фракцией была сильно отрицательной. Таким образом, происходящие в ходе хронической эндогенной интоксикации гормональные нарушения затрагивали как горизонтальные, так и вертикальные внутриосевые взаимоотношения.

В

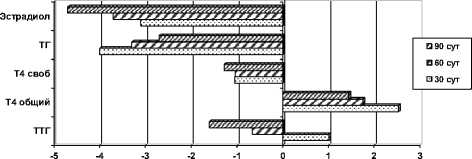

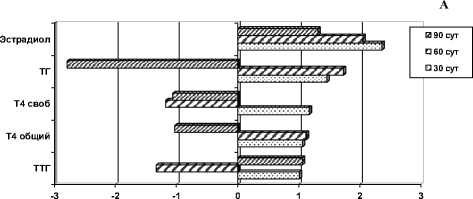

Рис. Особенности профиля тироидных гормонов в сыворотке крови крыс при хронической ЭИ, модулируемой эстрогенами. Обобщенные уровни гормонов, за единицу принято значение показателя в интактной группе животных:

А — ЭИ без предшествующего гормонального дисбаланса; Б — ЭИ на фоне гиперэстрогенемии;

В — ЭИ на фоне гипоэстрогенемии

По мере развития хронической ЭИ у крыс с исходной гиперэстрогенемией (рис. Б) зарегистрировано незначительное снижение ТТГ на 60-е сут., с последующим увеличением к 90-м сут. в 1,03 раза по сравнению с уровнем гормона у контрольных животных ( P < 0,05). Уровень ТГ в 4,71 раза превысил значения у крыс с ЭИ аналогичного срока без предшествующего эстрогенного дисбаланса. Содержание периферических тиреоидных гормонов при избыточном содержании эстрогенов не имело достоверных различий по сравнению с интактными животными ( P > 0,05). На протяжении всего эксперимента у животных данной опытной группы выявлялись сильные и умеренные корреляционные связи между уровнем ТТГ и тироксином. При этом исходно высокий уровень эстрадиола плавно увеличивался, и к 90-м сут. превышал содержание в крови интактных животных в 2,23 раза.

При дефиците эстрогенов в периферической крови у животных с хронической ЭИ выявлены существенные изменения профиля тиреоидных гормонов (рис. В). На ранних сроках эксперимента (30-е сут.) зарегистрирован резкий скачок ТТГ в 4,03 раза по сравнению с животными контрольной группы и в 4,34 раза по сравнению с крысами аналогичного срока эндогенной интоксикации без предшествующего эстрогенового дисбаланса ( P < 0,01). По мере нарастания ЭИ содержание ТТГ снизилось, и к 90-м сут. было в 1,19 раза меньше, чем в группе интактных крыс ( P < 0,05). Уровень ТГ, который в начале эксперимента был ниже значений ТГ у интактных крыс (в 3,44 раза), к 90-м сут. ЭИ повысился, превышая данный показатель в группе интактных животных в 1,4 раза ( P < 0,05). Корреляционный анализ установил наличие слабой зависимости между уровнем ТТГ и содержанием Т3 в периферической крови ( R = 0,35). Изменение профиля тиреоидных гормонов в периферической крови свидетельствовало о глубоких функциональных нарушениях и разобщении внутриосе-вых связей гипофизарно-тиреоидной системы, усугубляющихся по мере увеличения длительности ЭИ на фоне дефицита эстрогенов.

При развитии хронической ЭИ в ПВЯ гипоталамуса крыс отмечалась стертость рисунка ткани, при этом нейроны были увеличены в размерах. Доминировали клетки с вакуолизированной цитоплазмой перикариона, ядра нередко были деформированы и смещены к периферии клетки, некоторые из них не имели ядрышка. Среди сохранившихся нейронов выявлялись единичные клетки-тени, явления нейронофагии сочетались с набуханием и частичной фрагментацией окружающих нервных проводников, вблизи поперечных срезов полнокровных сосудов весьма отчетливо обнаруживались зоны периваскулярного отека. По мере нарастания эндогенной интоксикации происходи- ло уменьшение объемной доли перикарионов, более выраженное в модели ЭИ, моделируемой на фоне гипоэстрогенемии (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1

Показатели морфометрии ПВЯ гипоталамуса у крыс при хронической эндогенной интоксикации ( M ± m )

|

Экспериментальные группы |

Сроки эксперимента |

||

|

30-е сут |

60-е сут |

90-е сут |

|

|

Объемная доля перикарионов,% (контроль 41,0 ± 8,7) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

37,11 ± 7,58 |

26,03 ± 5,81* |

22,14 ± 6,73* |

|

Гиперэстрогенемия |

40,73 ± 8,89 |

37,59 ± 5,6 |

38,21 ± 7,91 |

|

Гипоэстрогенемия |

39,21 ± 8,51 |

25,11 ± 6,19* |

21,17 ± 6,01*# |

|

Средний объем ядер нейронов, мкм3 (контроль 451,30 ± 21,66) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

410,14 ± 22,51 |

397,03 ± 19,33* |

368,34 ± 20,47* |

|

Гиперэстрогенемия |

431,74 ± 19,10# |

424,67 ± 21,9# |

415,91 ± 21,1# |

|

Гипоэстрогенемия |

408,11 ± 21,90 |

366,39 ± 19,17*# |

319,21 ± 21,23*# |

|

Коэффициент микроглия/нейрон (контроль 8,20±0,49) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

8,99 ± 0,57 |

10,75 ± 0,75 |

12,04 ± 0,91* |

|

Гиперэстрогенемия |

8,49 ± 0,58 |

9,21 ± 0,61 |

9,97 ± 0,61# |

|

Гипоэстрогенемия |

8,48 ± 0,59 |

11,01 ± 0,71 |

14,59 ± 0,73*# |

* Р < 0,05 по сравнению с интактными крысами, # Р < 0,05 по сравнению с показателем базовой модели.

На 90-е сут. эксперимента у крыс данной группы достоверно уменьшился размер ядер нейронов по сравнению с изучаемым параметром ПВЯ гипоталамуса у животных контрольной группы (в 1,41 раза), базовой модели (в 1,15 раза) и в группе крыс с ЭИ на фоне гипоэстрогенемии (в 1,3 раза). Изменения нейрональной структуры сопровождались увеличением коэффициента микро-глия/нейрон. Выраженность изменений ПВЯ гипоталамуса у крыс с гиперэстрогенемией была достоверно ниже, чем у крыс с ЭИ, моделируемой на фоне гипоэстрогенемии ( P < 0,01), и у животных с ЭИ без гормонального дисбаланса ( P < 0,05). Таким образом, исходно небольшое глиальное представительство в ПВЯ гипоталамуса при развитии хронической ЭИ не обеспечивало защиты нейронов от повреждения.

Основные изменения в аденогипофизе на светооптическом уровне характеризовались увеличением ацидофильных аденоцитов, наиболее выраженным у крыс с дефицитом эстрогенов. Отмечено умеренное снижение числа базофилов, появление базофильных аденоцитов с вакуолизированной цитоплазмой, снижение числа хромофобных клеток. При морфометрии выявлено достоверное снижение объемной доли базофилов к 60-м сут. (в 1,41 раза — при моделировании базовой модели ЭИ; в 1,1раза — на фоне гипоэстрогене-мии) (табл. 2).

На 90-е сут. эксперимента происходило дальнейшее уменьшение объемной доли базофилов по сравнению с количеством базофилов в аденогипофизе крыс контрольной группы (в 1,73 и 1,45 раза соответственно), P < 0,05. При ЭИ, моделируемой на фоне избытка эстрогенов в периферической крови, происходило увеличение базофилов, которое было максимально выраженным к 90-м сут. эксперимента (в 1,39 раза по сравнению с конт- рольной группой). Достоверное увеличение объемных долей стромы и сосудистого русла зарегистрировано у животных всех экспериментальных групп (Р < 0,05).

ТАБЛИЦА 2

Показатели морфометрии аденогипофиза у крыс при хронической эндогенной интоксикации ( M ± m )

|

Экспериментальные группы |

Сроки эксперимента |

||

|

30-е сут |

60-е сут |

90-е сут |

|

|

Объемная доля ацидофилов, (контроль 39,03 ± 2,66) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

38,14 ± 2,58 |

47,05 ± 1,95* |

45,34 ± 2,47* |

|

Гиперэстрогенемия |

42,67 ± 2,79 |

38,24 ± 3,10# |

37,97 ± 2,79# |

|

Гипоэстрогенемия |

43,21 ± 2,91 |

47,18 ± 2,99* |

50,04 ± 3,27* |

|

Объемная доля базофилов, (контроль 21,00 ± 1,25) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

18,06 ± 1,38 |

14,81 ± 1,25* |

12,11 ± 1,71* |

|

Гиперэстрогенемия |

21,97 ± 1,35 |

27,03 ± 1,29# |

29,14 ± 1,67*# |

|

Гипоэстрогенемия |

19,12 ± 1,41 |

20,08 ± 1,31# |

14,31 ± 1,31* |

|

Объемная доля хромофобов, (контроль 32,07 ± 2,10) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

31,20 ± 2,13 |

17,58 ± 1,68* |

19,64 ± 1,61* |

|

Гиперэстрогенемия |

18,96 ± 2,21*# |

15,53 ± 1,79* |

11,89 ± 1,91*# |

|

Гипоэстрогенемия |

25,06 ± 2,19*# |

18,31 ± 2,19* |

16,96 ± 2,31* |

|

Объемная доля стромы, (контроль 2,10 ± 0,11) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

6,10 ± 0,91* |

7,1 ± 1,1* |

9,8 ± 1,64* |

|

Гиперэстрогенемия |

7,50 ± 1,1* |

8,40 ± 0,91* |

9,10 ± 1,1* |

|

Гипоэстрогенемия |

5,23 ± 0,9* |

6,19 ± 0,9* |

7,78 ± 0,5* |

|

Объемная доля сосудистого русла, (контроль 5,8 ± 0,3) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

6,50 ± 0,11 |

13,46 ± 0,71* |

13,11 ± 0,69* |

|

Гиперэстрогенемия |

8,90 ± 0,48 |

10,8 ± 0,5* |

11,9 ± 0,65* |

|

Гипоэстрогенемия |

7,4 ± 0,3 |

8,18 ± 0,40# |

10,91 ± 0,9* |

* Р < 0,05 по сравнению с интактными крысами, # Р < 0,05 по сравнению с показателем базовой модели.

В периферическом органе гипоталамо-гипо-физарно-тиреоидной оси — щитовидной железе структурные изменения были наиболее вариабельными. Поражение ЩЖ у крыс с ЭИ без гормонального дисбаланса характеризовалось чередованием участков фолликулярного эпителия, находящегося в состоянии гипо- и гиперсекреции. О последнем свидетельствовала повышенная резорбция коллоида и преобразование кубического фолликулярного эпителия в призматический, наряду с появлением уплощенных тироцитов с овальным ядром и фолликулов с более интенсивной окраской коллоида.

На протяжении длительного времени (до 60-х сут.) ЩЖ сохраняла нормопластический тип строения, однако к 90-м сут ЭИ приобрела мик-рофолликулярный тип. Средний наружный диаметр фолликула достоверно снижался, и к 90-м сут. эксперимента был ниже, чем у крыс контрольной группы в 1,21 раза ( P < 0,05). Высота фолликулярного эпителия на различных сроках эксперимента была чрезвычайно вариабельной, что является косвенным свидетельством изменения функциональной активности тироцитов (табл. 3). Параллельно с этими изменениями происходило уменьшение диаметра ядер тироцитов, что свидетельствовало о снижении их пролиферативной активности. Содержание коллоида в ЩЖ максимально изменялось к 90-м сут., снижаясь в 1,8 раза.

Обращает на себя внимание тот факт, что на 60-е сут. эксперимента его содержание превышало таковой показатель у интактных животных в 1,06 раза. К окончанию эксперимента относительный объем стромы увеличился в 16,8 раза.

ТАБЛИЦА 3

Показатели морфометрии щитовидной железы у крыс при хронической эндогенной интоксикации (M ± m)

|

Экспериментальные группы |

Сроки эксперимента |

||

|

30-е сут |

60-е сут |

90-е сут |

|

|

Средний наружный диаметр фолликула, мкм (контроль 125,4 ± 10,7) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

118,9 ± 7,1 |

115,1 ± 6,9 |

91,3 ± 5,2* |

|

Гиперэстрогенемия |

139,9 ± 11,1 |

150,7 ± 10,5*# |

178,7 ± 11,1*# |

|

Гипоэстрогенемия |

119,3 ± 9,7 |

111,4 ± 6,7 |

103,8 ± 6,1* |

|

Высота фолликулярного эпителия, мкм (контроль 31,0 ± 2,1) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

28,1 ± 1,7 |

39,8 ± 2,3 |

43,5 ± 2,9* |

|

Гиперэстрогенемия |

26,2 ± 2,6 |

21,3 ± 2,6*# |

19,8 ± 1,9*# |

|

Гипоэстрогенемия |

35,4 ± 2,7 |

38,3 ± 1,9 |

45,8 ± 3,1* |

|

Относительный объем коллоида, % (контроль 18,7 ± 0,9) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

17,9 ± 1,1 |

19,9 ± 1,2 |

6,5 ± 0,4* |

|

Гиперэстрогенемия |

20,8 ± 1,3 |

28,7 ± 1,5*# |

35,1 ± 1,9*# |

|

Гипоэстрогенемия |

19,2 ± 1,2 |

15,8 ± 0,9 |

8,1 ± 0,5* |

|

Относительный объем фолликулярного эпителия, % (контроль 74,9 ± 4,1) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

72,4 ± 4,3 |

60,2 ± 3,4 |

78,6 ± 2,3 |

|

Гиперэстрогенемия |

72,5 ± 4,1 |

58,5 ± 3,1* |

53,0 ± 3,1* |

|

Гипоэстрогенемия |

72,2 ± 4,4 |

67,0 ± 3,9 |

79,0 ± 4,1 |

|

Относительный объем интерфолликулярного эпителия, % (контроль 3,9 ± 0,25) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

4,5 ± 0,3 |

4,40 ± 0,25 |

4,9 ± 0,31 |

|

Гиперэстрогенемия |

3,5 ± 0,21 |

3,40 ± 0,29 |

2,9 ± 0,19# |

|

Гипоэстрогенемия |

4,4 ± 0,31 |

5,70 ± 0,31 |

6,2 ± 0,5*# |

|

Относительный объем стромы, % (контроль 1,1 ± 0,1) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

2,4 ± 0,1 |

6,1 ± 0,4* |

4,9 ± 0,3* |

|

Гиперэстрогенемия |

1,1 ± 0,1# |

2,1 ± 0,3*# |

2,3 ± 0,2*# |

|

Гипоэстрогенемия |

1,9 ± 0,1# |

2,8 ± 0,2*# |

2,9 ± 0,3* |

|

Относительный объем сосудистого русла, % (контроль 1,3 ± 0,1) |

|||

|

ЛПС+ТХМ |

2,9 ± 0,1 |

9,5 ± 0,9*# |

5,1 ± 0,5*# |

|

Гиперэстрогенемия |

1,9 ± 0,1 |

7,3 ± 0,4*# |

6,7 ± 0,7*# |

|

Гипоэстрогенемия |

2,3 ± 0,3* |

8,7 ± 0,8*# |

3,8 ± 0,3*# |

* Р < 0,05 по сравнению с интактными крысами, # Р < 0,05 по сравнению с показателем базовой модели.

Щитовидная железа крыс при ЭИ на фоне гиперэстрогенемии имела макрофолликулярный тип строения. Фолликулярный эпителий был кубической формы, ядра вытянутые, эндотелиоподоб-ной формы с расположением большой оси параллельно базальной мембране. Отсутствовала пролиферация фолликулярного эпителия, отмечено незначительное содержание межфолликулярного эпителия. В просвете фолликулов определялось значительное количество компактного коллоида, без явлений краевой вакуолизации. По данным морфометрии, наружный диаметр фолликулов ЩЖ плавно увеличивался по мере продолжительности эксперимента и к 90-м сут. превышал исходные значения в 1,43 раза, P< 0,01. В 1,9 раз возрос относительный объем интрафолликулярного коллоида. Высота фолликулярного эпителия к 60-м сут. эксперимента снизилась в 1,41 раза по сравнению с исходными значениями, а к 90-м сут. эндогенной интоксикации была ниже в 1,52 раза. Кроме этого обнаружено значительное уменьшение относительного объема фолликулярного эпителия, количество которого к окончанию эксперимента (90-е сут.) было ниже исходного показателя в 1,36 раза. Отмечено увеличение объемной доли стромально-сосудистого компонента.

Щитовидная железа крыс при ЭИ на фоне гипоэстрогенемии имела микрофолликулярный тип строения. Уменьшение размеров ее фолликулов сопровождалось увеличением высоты фолликулярного эпителия и уменьшением количества рыхлого коллоида с явлениями краевой вакуолизации. Визуально определялось увеличение количества интрафолликулярного эпителия, наличие пролиферации фолликулярного эпителия. При морфометрии установлено достоверное уменьшение среднего наружного диаметра фолликула, увеличение высоты фолликулярного эпителия и уменьшение относительного объема коллоида. Объем интра-фолликулярного эпителия к 90-м сут. эксперимента превышал исходные значения 1,6 раза ( P < 0,05). Таким образом, выявленные изменения свидетельствовали о повышении функциональной активности щитовидной железы у крыс с ЭИ на фоне гипоэстрогенемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования установлено, что структурно-функциональные изменения при хронической ЭИ затрагивают все компоненты гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси.

При этом избыточное содержание эстрогенов в периферической крови оказывает протективное действие и достоверно уменьшает выраженность патологических изменений тиреоидной оси. В противовес этому, дефицит эстрогенов усугубляет течение эндогенной интоксикации и приводит к более значимым структурным преобразованиям, чем у животных без предшествующего гормонального дисбаланса.