Этапное лечение внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени с применением модифицированного интрамедуллярного стержня (случай из практики)

Автор: Помогаева Елена Вячеславовна, Волокитина Елена Александровна, Кутепов Сергей Михайлович, Антониади Юрий Валерьевич, Зверев Федор Николаевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Тяжесть внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени (ВП ДОКГ) обусловлена морфологическими особенностями данного сегмента, а именно сочетанием костных повреждений с трофическими нарушениями мягких тканей. Выполнение открытой репозиции и внутренней фиксации (ОР и ВФ) отрицательно влияет на репаративные процессы морфологических структур данной локализации, приводит к развитию таких осложнений как некроз мягких тканей, инфицирование, развитие гнойного и деформирующего остеоартрита, формирование ложных суставов. Цель - демонстрация клинического случая этапного лечения внутрисуставного перелома дистального отдела костей голени с применением дистракционного остеосинтеза аппаратом Илизарова и закрытого интрамедуллярного остеосинтеза модифицированным стержнем ChM. Результаты и обсуждение. Для первичной репозиции и стабилизации ВП ДОКГ применяли дистракционный модуль аппарата Илизарова, что позволяло устранить грубые смещения и восстановить ось поврежденного сегмента...

Перелом, дистальный отдел голени, аппарат илизарова, интрамедуллярный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142222178

IDR: 142222178 | УДК: 616.728.48-001.5-089.227.84 | DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-4-569-575

Текст научной статьи Этапное лечение внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени с применением модифицированного интрамедуллярного стержня (случай из практики)

Переломы дистального отдела костей голени (ДОКГ) с повреждением суставной поверхности, в плане выбора метода лечения, представляют для травматолога-ортопеда сложную задачу. Свойственное для такой травмы сочетание повреждений костей и мягких тканей не всегда позволяет выбрать метод фиксации, оптимальный для репаративного процесса [1, 2].

Базовая тактика лечения внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени (ВП ДОКГ) предполагает открытое реконструктивное вмешательство, позволяющее наиболее точно восстановить анатомию сустава. Однако лечение методом открытой репозиции и внутренней фиксации (ОР и ВФ) связано с рядом осложнений, таких как некроз мягких тканей, инфицирование и развитие гнойного остеоартрита, замедление консолидации. Согласно данным Л.Н. Рубе-киной с соавторами (2010) [3], деформирующий артроз голеностопного сустава различной степени выраженности регистрируют в 38 % случаев (через 3–5 лет после операции); замедленная консолидация и ложные суставы отмечаются в 10 и 3 % случаев, угловая деформация голени и остеомиелит – в 8 и 9 % случаев соответственно. Осложнения в раннем и отдаленном периоде после операции и низкие функциональные результаты после хирургических вмешательств заставляют травматологов искать более эффективные и менее инвазивные методики оперативного лечения переломов данной локализации [4, 5].

Цель – демонстрация клинического случая этапного лечения внутрисуставного перелома дистального отдела костей голени с применением дистракционного остеосинтеза аппаратом Илизарова и закрытого интрамедуллярного остеосинтеза модифицированным стержнем ChM.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациентка Б., 60 лет, получила перелом в результате падения с высоты около 3 метров. При поступлении - жалобы на боль в области правого голеностопного сустава, ограничение функции правой нижней конечности. При поступлении ось правой нижней конечности визуально не была нарушена. Кожный покров без признаков повреждения (по классификации H.G. Tcherne, L. Gotzen (1984) [6] степень повреждения кожного покрова – 0). В области нижней трети правой голени, голеностопного сустава и стопы – умеренный отек. При пальпации и осевой нагрузке выявлена сильная болезненность в области голеностопного сустава. Крепитации и патологической подвижности не было. Движения в правом голеностопном суставе ограниченные, болезненные. Периферических неврологических и ишемических нарушений в конечности на момент осмотра не выявлено.

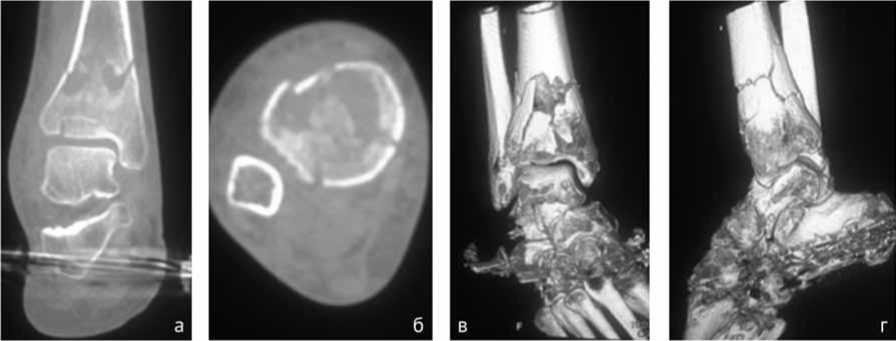

На каждом из этапов обследования и лечения выполняли рентгенографию правого голеностопного сустава в 2-х проекциях с последующей рентгенометрией для объективизации результатов (рис. 1). Определяли значения дистального эпидиафизарного угла (ДЭУ), ориентируясь на значения референтных линий и углов для голеностопного сустава, описанных в руководстве Л.Н. Соломина, К.Л. Корчагина, 2010 [7]. Для уточнения морфологии повреждения и качества репозиции использовали возможности компьютерной томографии.

При поступлении на рентгенограммах правой голени и голеностопного сустава визуализировался перелом дистального эпиметафиза правой большеберцовой кости с дефектом костной ткани по передней поверхности большеберцовой кости в метафизарной зоне. По AO/ASIF перелом соответствовал типу С1. Учитывая отек в нижней трети голени, была принята двухэтапная тактика лечения. Первым этапом выполнена фиксация голени и стопы в дистракционном модуле аппарата Илизарова из двух опор: проксимально – через метафиз большеберцовой кости проведены 2 спицы, фиксированы в кольце аппарата Илизарова; дистально – через пяточную кость – 2 спицы, фиксированы в 3/4 кольца. Дистракция по трем телескопическим стержням позволила устранить грубые смещения и восстановить ось сегмента. Кроме того, фиксация голени в аппарате Илизарова позволила активизировать пациентку с первых часов после травмы. Рентгенограм- мы правой голени и голеностопного сустава в двух проекциях до и после фиксации АВФ представлены на рисунке 1. ДЭУ до фиксации костей голени в АВФ в сагиттальной плоскости составил 95,6º (что больше нормы на 6,6º), во фронтальной плоскости – 63,4º (что меньше нормы на 16,6º). Данные рентгенометрии после фиксации голени в АВФ: ДЭУ в сагиттальной плоскости равен 89,3º. Во фронтальной плоскости после фиксации голени в АВФ ДЭУ равен 82,3º. Результаты фиксации костей голени в модуле аппарата Илизарова оценены как положительные: положение отломков по оси удовлетворительное, ДЭУ приблизились к референтным значениям (рис. 1). Через 5 дней, после уменьшения отека в области правой голени и области голеностопного сустава, выполнен ЗИМО правой большеберцовой кости модифицированным стержнем ChM со статическим блокированием. Стандартный стержень для голени фирмы СhM с возможностью дистального полиаксиального блокирования имеет в проксимальном отделе 3 отверстия для блокирования, в том числе одно из них овальное, в дистальном отделе имеется 5 отверстий в разной плоскости. Размерный ряд соответствует требованиям, предъявляемым к интрамедуллярным стержням.

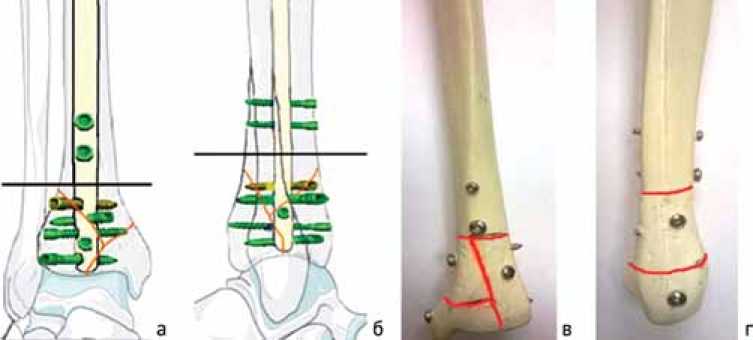

С целью более точной диагностики морфологии перелома выполнена КТ правого голеностопного сустава в модуле аппарата Илизарова (рис. 2).

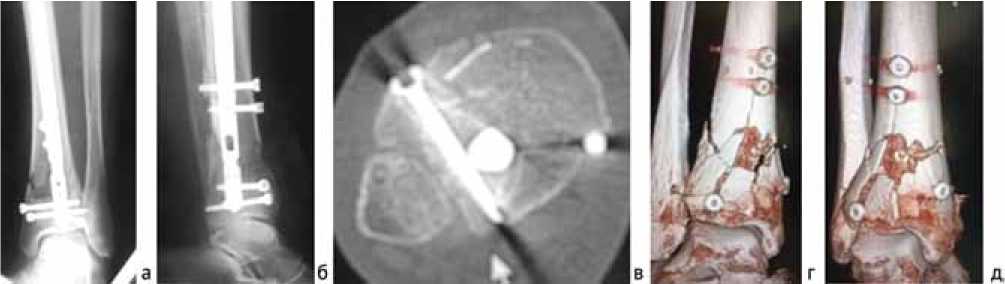

С целью повышения стабильности фиксации нами предложена модификация интрамедуллярного стержня ChM, которая предполагала формирование в стержне дополнительных отверстий: помимо пяти стандартных дистальных отверстий (ниже горизонтальной плоскости перелома) были сформированы два отверстия в сагиттальном направлении на расстоянии 1 и 2,5 см выше горизонтальной плоскости перелома. Фиксация через дополнительные отверстия позволила предотвратить смещение костных фрагментов. На рисунке 3 представлена схема интрамедуллярного остеосинтеза внутрисуставного перелома дистального отдела большеберцовой кости модифицированным стержнем, а также модель перелома дистального отдела большеберцовой кости и его остеосинтеза модифицированным стержнем; с помощью 5 винтов выполнено полиаксиальное блокирование в различных направлениях.

Рис. 1. Рентгенограммы правого голеностопного сустава и правой голени пациентки Б., 60 лет, в прямой (а) и боковой (б) проекции до фиксации в модуле аппарата Илизарова; в прямой (в) и боковой (г) проекции – после фиксации в модуле аппарата Илизарова

Рис. 2. Компьютерные томограммы правого голеностопного сустава и костей правой голени пациентки Б., 60 лет, при фиксации костей правой голени дистракционным модулем аппарата Илизарова: сагиттальный срез (а), горизонтальный срез (б), 3D-реконструкция дистального отдела костей голени (в, г): оскольчатый перелом дистального эпиметафиза правой большеберцовой кости, тип С1, с повреждением бугорка Tillaux-Chaput

Рис. 3. Схема интрамедуллярного остеосинтеза (а – прямая, б – боковая проекции): два винта в переднезаднем направлении введены через дополнительные отверстия выше горизонтальной плоскости перелома. Фото модели перелома дистального эпиметафиза большеберцовой кости и его интрамедуллярная фиксация (в – прямая проекция, г – боковая проекция)

Технология интрамедуллярного остеосинтеза дистального отдела большеберцовой кости в основных этапах не отличалась от остеосинтеза перелома диафиза. Под спинальной анестезией в положении пациентки на спине, в условиях дистракционного модуля аппарата Илизарова были устранены остаточные смещения закрытым способом, отломки временно фиксировали спицами. Точку входа для стержня сформировали по передней поверхности в проксимальном эпиметафизе большеберцовой кости на границе с суставом. Канал в большеберцовой кости подготовлен с использованием разверток, далее был введен стержень, которым синтезировали большеберцовую кость; стержень блокирован через три стандартных дистальных отверстия (ниже перелома) и через два дополнительно сформированных отверстия (выше перелома) (рис. 4). Предварительно, перед ЗИМО модифицированным стержнем, была выполнена репозиция перелома в области бугорка Tillaux-Chaput и его временная фиксация спицами. После блокирования стержня бугорок Tillaux-Chaput фиксирован вне стержня винтом. Для контроля расположения метал-лофиксатора в области дистального отдела ко стей голени после операции выполнена компьютерная томография. На рисунке 4 представлена 3D-реконструкция дистального отдела костей голени после фиксации стержнем и горизонтальный срез на уровне винта, фиксирующего бугорок Tillaux-Chaput.

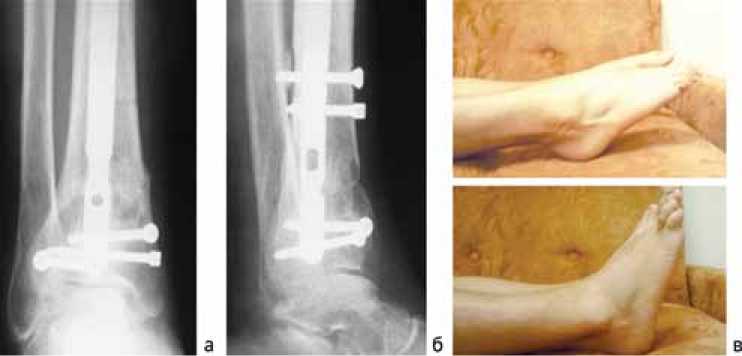

Рис. 4. Рентгенограммы правого голеностопного сустава и правой голени пациентки Б., 60 лет, в прямой (а) и боковой (б) проекции после оперативного лечения: устранены остаточные смещения, нормализована ось сегмента, достигнута конгруэнтность суставной поверхности; в, г, д – данные КТ-контроля интрамедуллярного остеосинтеза перелома дистального эпиметафиза большеберцовой кости: положение фрагментов и металлофиксаторов удовлетворительное

РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 5 представлены рентгенограммы пациентки Б., 60 лет, спустя 12 месяцев после оперативного лечения: перелом консолидирован, вторичного смещения отломков не зарегистрировано. Через 12 месяцев на контрольном осмотре функция голеностопно- го сустава полная, пациентка активизирована, ходит с полной нагрузкой на правую нижнюю конечность, не хромает. По шкале E. Mazur (2010) [8] ближайший (6 месяцев – 78 баллов) и отдаленный (12 месяцев – 84 балла) результаты признаны отличными (рис. 5).

Рис. 5. Рентгенограммы правого голеностопного сустава и правой голени пациентки Б., 60 лет, в прямой (а) и боковой (б) проекциях через 12 месяцев после оперативного лечения. Фото правого голеностопного сустава (в): достигнут полный объем движений

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно классификации АО/ОТА [9], внутрисуставные переломы ДОКГ представляют собой гетерогенную группу повреждений: от относительно легких переломов (тип 43 В1, 43 С1) до переломов типа 43 В3, 43 С3 – сложных, оскольчатых, нередко с серьезным повреждением мягких тканей. Оперативное лечение любого перелома данной локализации должно соответствовать ряду требований: восстановление оси и длины малоберцовой кости, восстановление суставной поверхности большеберцовой кости, восполнение дефектов метафизарной зоны и стабильная фиксация. Всем четырем требования отвечает методика открытой репозиции и внутренней фиксации [10, 11, 12]. В последние десятилетия над всеми этими четырьмя принципами довлеет пятый: выбор конкретного метода лечения должен определяться состоянием мягких тканей в области дистального отдела голени, в связи с чем исследователи изучают альтернативу методам открытой репозиции и внутренней фиксации, среди которых особое внимание уделяется двухэтапной тактике лечения [13], а также новым возможностям ИМО (интрамедуллярный остеосинтез), особенно у пожилых людей с тонкой кожей или поврежденными мягкими тканями, а также у пациентов с высоким риском неблагоприятного заживления раны.

В раннем посттравматическом периоде решением проблемы адекватного заживления мягких тканей является двухэтапная тактика лечения, которая предполагает на первом этапе фиксацию поврежденной конечности в АВФ, с последующей заменой на внутренний остеосинтез (как второй этап лечения). Использование данного подхода позволяет в ранние сроки после травмы восстановить ось сегмента, устранить грубые смещения отломков, как следствие, нивелировать внутренние повреждения мягких тканей отломками [14, 15, 16]. Предложенный нами способ временной фиксации внутрисуставных переломов дистракционным модулем аппарата внешней фиксации отвечает вышеперечисленным требованиям (патент № 2564080 РФ).

Решением проблемы заживления послеоперационных ран у пациентов с внутрисуставными переломами дистального отдела голени может быть использование на втором этапе миниинвазивных методов лечения, в частности интрамедуллярного остеосинтеза.

В классическом понимании интрамедуллярный остеосинтез принято считать «золотым» стандартом для лечения диафизарных переломов длинных трубчатых костей. Появление на рынке интрамедуллярных стержней с возможностью проксимального и дистального полиаксиального блокирования винтов позволило расширить показания для интрамедуллярного остеосинтеза переломов околосуставной локализации. В какой-то момент закономерным стал вопрос об использовании интрамедуллярного остеосинтеза при внутрисуставных переломах [17].

Публикации, посвященные интрамедуллярному остеосинтезу внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени, являются единичными; значимая часть литературы посвящена методикам интрамедуллярного остеосинтеза переломов костей голени при их внесуставной локализации [17]. В некоторых случаях авторы, использующие ИМО для фиксации метафизар-ных переломов, допускают, что перелом с распространением линии от метафиза на суставную поверхность, без импрессии последней (перелом типа 43 B1) может рассматриваться как перелом типа 43 A и, соответственно, лечиться подобным образом [18].

Среди публикаций, посвященных проблеме синтеза внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени, также имеются исследования, касающиеся преимуществ выбора пластины или стержня. В 2014 году X.H. Xue и соавторы [19] провели метаанализ и систематический обзор, сравнивающий стержень и пластину для лечения метафизарного перелома дистальной части большеберцовой кости: более высокая функциональная оценка и более низкий риск инфекции были обнаружены в группе у пациентов, пролеченных с использованием стержней. S. Kumar с соавторами (2018) [20] практически подтвердили их сведения.

В 2019 году группой авторов опубликованы данные метаанализа, сравнивающего эффективность двух методов фиксации (пластина и стержень соответственно) при лечении дистальных метадиафизарных переломов большеберцовой кости с вовлечением и без вовлечения суставной поверхности [21]. В результате этого исследования авторы пришли к выводу: остеосинтез пластиной и остеосинтез стержнем являются двумя эффективными методами в лечении переломов с околосуставной локализацией. Однако при использовании стержня среди осложнений отмечены боли в коленном суставе, более высокий риск сохранения деформации на уровне перелома; в то же время риск раневой инфекции выше при использовании методов открытой репозиции и внутренней фиксации.

Использование ИМО при внутрисуставных переломах, как правило, ограничено переломами типа 43 В1, В2 и переломами типа 43 С1 и С2, которые не сопровождаются выраженным повреждением суставной поверхности, что позволяет отказаться от открытого сопоставления суставных фрагментов. Интрамедуллярный остеосинтез в таких случаях требует тщательного предоперационного планирования, владения навыками закрытой репозиции фрагментов. К тому же, стандартные конструкции для синтеза подобных дистальных переломов несовершенны, так как не учитывают анатомические особенности суставных концов. В области пере- хода интрамедуллярного канала большеберцовой кости (узкая зона) в область дистального метаэпифиза (широкая зона) возникает несоответствие размера стержня и внутреннего пространства большеберцовой кости, что обусловливает нестабильность конструкции – эффект «карандаша в стакане», что может привести к ранней нестабильности и вторичному смещению костных фрагментов [22]. В частности, M.S. Marcus с соавторами (2013) оценили результаты интрамедуллярного остеосинтеза у 31 пациента с переломами дистального отдела костей голени (согласно исследованию переломы соответствовали типу 43 С1–С2). Среди осложнений авторы отметили 1 несращение, 1 случай замедленной консолидации, 1 случай тромбоза и 2 случая инфекционных осложнений [23]. Авторы активно рекомендовали пользоваться внестержневыми винтами для повышения стабильности остеосинтеза.

Предложенная нами модификация стержня ChM в виде двух сформированных отверстий в сагиттальном направлении на расстоянии 1 и 2,5 см выше горизонтальной плоскости перелома повышает стабильность фиксации, тем самым это может позволить предотвратить вторичное смещение костных фрагментов.

Учитывая редкую частоту встречаемости переломов типа 43 В, 43 С, а также еще более редкую встречаемость переломов, которые бы позволили применить метод интрамедуллярного остеосинтеза для их фиксации, дальнейшее изучение этой темы требует масштабных проспективных рандомизированных исследований. Возможно, наш опыт интрамедуллярного остеосинтеза внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени будет полезен для дальнейшего развития данной малоинвазивной методики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этапный подход при лечении анатомически сложных внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени с применением малоинвазивных методов дистракционного остеосинтеза аппаратом Илизарова и закрытого интрамедуллярного остеосинтеза модифицированным стержнем ChM, на наш взгляд, является наи- более перспективным и малотравматичным. Модификация стержней для ЗИМО за счет увеличения количества отверстий для блокирования в дистальном отделе (выше плоскости перелома) позволяет снизить риски послеоперационных осложнений, улучшить стабильность фиксации и получить хорошие результаты.

Список литературы Этапное лечение внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени с применением модифицированного интрамедуллярного стержня (случай из практики)

- Complications and early results after operative fixation of 68 pilon fractures of the distal tibia / A. Lomax, A. Singh, M.N. Jane, K.C. Senthil // Scott. Med. J. 2015. Vol. 60, No 2. P. 79-84. DOI: 10.1177/0036933015569159

- Sitnik A.A., Beletsky A.V. Minimally invasive percutaneous plate fixation of tibia fractures: results in 80 patients // Clin. Orthop. Relat. Res. 2013. Vol. 471, No 9. P. 2783-2789. DOI: 10.1007/s11999-013-2841-x

- Рубекина Л.Н., Бабовников А.В. Опыт оперативного лечения пилонных переломов на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии МГСМУ // Международная юбилейная научно-практическая конференция "Современные повреждения и их лечение", посвященная 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова: материалы. М., 2010. С. 158-159.

- Чермаков К.С. Способ малоинвазивного остеосинтеза свежих переломов заднего края большеберцовой кости с помощью репонирующего аппарата // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов (Курск). 2009. № 12. С. 154155.

- Кондратьев И.П. Метод накостного остеосинтеза переломов костей дистального отдела голени одним фиксатором из единого доступа // Medline.ru. Российский биомедицинский журнал. 2012. Т. 13, № 3. С. 716-725. URL: http://www.medline.ru.

- Oestern H.-J., Tscherne H. Pathophysiology and classification of soft tissue injuries associated with fractures // Fractures with Soft Tissue Injuries / Tscherne H., Gotzen L., eds. NY: Springer-Verlag, 1984. P. 1-9.

- Определение референтных линий и углов длинных трубчатых костей: пособие для врачей / сост.: Л.Н. Соломин, Е.А. Щепкина, П.Н. Кулеш, В.А. Виленский, К.Л. Корчагин, П.В. Скоморошко. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2012. 48 c.

- Outcome following open reduction and internal fixation of open pilon fractures / S. Boraiah, T.J. Kemp, A. Erwteman, P.A. Lucas, D.E. Asprinio // J. Bone Joint Surg. Am. 2010. Vol. 92, No 2. P. 346-352.

- DOI: 10.2106/JBJS.H.01678

- Müller F.J., Nerlich M. Tibial pilon fractures // Acta Chir. Orthop. Traumatol. Cech. 2010. Vol. 77, No 4. P. 266-276.

- Rüedi T. Fractures of the lower end of the tibia into the ankle joint: results 9 years after open reduction and internal fixation // Injury. 1973. Vol. 5, No 3. P. 130-134.

- DOI: 10.1016/s0020-1383(73)80089-0

- Руководство по внутреннему остеосинтезу: Методика, рекомендованная группой АО (Швейцария): [пер. с англ.] / М.Е. Мюллер, М.А. Альговер, Р. Шнайдер, Х. Виллинегер. М.: Ad Marginem, 1996. 750 c.

- Krettek C., Bachmann S. Pilon fractures. Part 1: Diagnostics, treatment strategies and approaches // Chirurg. 2015. Vol. 86, No 1. P. 87-101.

- DOI: 10.1007/s00104-014-2895-7

- A staged protocol for soft tissue management in the treatment of complex pilon fractures / M. Sirkin, R. Sanders, T. DiPasquale, D. Herscovici Jr. // J. Orthop. Trauma. 2004. Vol. 18, No 8 Suppl. P. S32-S38.

- Внутрисуставные переломы дистального отдела большеберцовой кости: эволюция взглядов на хирургическое лечение (обзор литературы) / В.В. Сластинин, И.Ю. Клюквин, О.П. Филиппов, Ю.А. Боголюбский // Журнал им. Н.В. Склифосовского "Неотложная медицинская помощь". 2015. № 3. С. 23-29.

- Двухэтапный метод лечения внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени / С.М. Кутепов, Е.А. Волокитина, Е.В. Помогаева, Ю.В. Антониади, М.В. Гилев // Гений ортопедии. 2016. № 3. С. 21-26.

- Современные взгляды на оперативное лечение пациентов с переломами пилона / И.Г. Беленький, Б.А. Майоров, А.Ю. Кочиш, М.Б. Усенов // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 4. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27955 (дата обращения: 11.09.2019).

- Is intramedullary nailing applicable for distal tibial fractures with ankle joint extension? / O. Beytemür, C. Albay, O. Adanır, S. Yüksel, M.A. Güleç // Eklem. Hastalik. Cerrahisi. 2016. Vol. 27, No 3. P. 125-131.

- DOI: 10.5606/ehc.2016.27

- Intramedullary nailing versus plating for distal tibia fractures without articular involvement: a meta-analysis / Z. Mao, G. Wang, L. Zhang, L. Zhang, S. Chen, H. Du, Y. Zhao, P. Tang // J. Orthop. Surg. Res. 2015. Vol. 10. P. 95.

- DOI: 10.1186/s13018-015-0217-5

- Intramedullary nailing versus plating for extra-articular distal tibial metaphyseal fracture: a systematic review and meta-analysis / X.H. Xue, S.G. Yan, X.Z. Cai, M.M. Shi, T. Lin // Injury. 2014. Vol. 45, No 4. P. 667-676.

- DOI: 10.1016/j.injury.2013.10.024

- Outcome of distal tibia fractures treated with tibial interlocking nail and minimal invasive plating: A prospective study / S. Kumar, S. Alwa, N.G. Patil, H. Vikas, A. Patil, R. Bansal, A. Jolly, I. Kamran // International Journal of Orthopaedics Sciences. 2018. Vol. 4, No 1. P. 802-805.

- DOI: 10.22271/ortho.2018.v4.i1l.116

- Comparison of intramedullary nailing and plate fixation in distal tibial fractures with metaphyseal damage: a meta-analysis of randomized controlled trials / L. Hu, Y. Xiong, B. Mi, A.C. Panayi, W. Zhou, Y. Liu, J. Liu, H. Xue, C. Yan, A. Abududilibaier, L. Chen, G. Liu // J. Orthop. Surg. Res. 2019. Vol. 14, No 1. P. 30.

- DOI: 10.1186/s13018-018-1037-1

- Distal metaphyseal fractures of the tibia with minimal involvement of the ankle. Classification and treatment by locked intramedullary nailing / C.M. Robinson, G.J. McLauchlan, I.P. McLean, C.M. Court-Brown // J. Bone Joint Surg. Br. 1995. Vol. 77, No 5. P. 781-787.

- Is there a role for intramedullary nails in the treatment of simple pilon fractures? Rationale and preliminary results / M.S. Marcus, R.S. Yoon, J. Langford, E.N. Kubiak, A.J. Morris, K.J. Koval, G.J. Haidukewych, F.A. Liporace // Injury. 2013. Vol. 44, No 8. P. 1107-1111.

- DOI: 10.1016/j.injury.2013.02.014