Этапы создания искусственных водоемов Среднего Поволжья

Автор: Соловьева В.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.25, 2016 года.

Бесплатный доступ

В историческом аспекте рассматривается развитие водохозяйственного комплекса Среднего Поволжья. Определены этапы создания искусственных водоемов, связанные с наиболее заметными мероприятиями по строительству и характеру использования прудов, малых, средних и крупных водохранилищ. Так на первом этапе появились мелкие пруды при мельничных установках и прочих хозяйственных нужд, третий этап связан со строительством и наполнением Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, а также с созданием прудов и малых водохранилищ рыбоводного и мелиоративного значения. Для современного этапа характерен спад гидростроительства и снижение использования водохранилищ с целью орошения сельскохозяйственных угодий.

Водоемы, пруды, водохранилища, мелиорация, оросительные системы, рыбоводные хозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/148314990

IDR: 148314990 | УДК: 911.9

Текст краткого сообщения Этапы создания искусственных водоемов Среднего Поволжья

Искусственные водоемы сильно изменили структуру и режим Волжского бассейна. Создание их носит многовековую историю. Уже в XV веке первые рукотворные водоемы приносили огромные прибыли землевладельцам Украины и Молдавии (Прыткова, 1979). По мере освоения новых земель опыт строительства постепенно передавался на Восток, в Центральное Черноземье (XVI век), затем в Поволжье (XVIII век). В настоящее время существуют водоемы, построенные еще в XIX веке – пруды в Каменной степи, созданные в Воронежской губернии экспедицией В.В.Докучаева и Жеребцов-ская система прудов в Нижнем Поволжье, построенная экспедицией генерала Жилинского (Прыткова, 1981).

В истории создания и использования малых искусственных водоемов Среднего Поволжья можно выделить четыре этапа (Соловьева и др., 2015): 1)

Первый этап (до 1941 г.). Первые русские поселенцы, прибывшие на берега Волги в XV веке, земледелием не занимались. Жили они, главным образом, в сторожевых городах – Саратове, Самаре, Царицыне и др. Хлеб и остальное продовольствие получали из других районов земледельческой России. Во второй половине XVIII века в правобережные районы Поволжья началось массовое организованное и стихийное переселение земледельческого населения из центральных густонаселенных губерний (Шибаев, 1969). В XVIII-XIX вв. местное крестьянство своими силами и средствами занималось строительством прудов и примитивных орошаемых участков. В это время в Среднем Поволжье существовали пруды при мельничных установках и для других хозяйственных нужд.

На территории Ставропольского района Самарской области, в окрестностях с. Сосновка расположен пруд Дворянский (Соловьева и др., 2007). Пруд назван в честь потомственных дворян Сосновских, название рода которых пошло от старинного села Сосновки, Ставропольского уезда Ташелской волости. Они владели селом до 1910 года. У них «была деревянная усадьба с хозяйственными постройками, садом и прудом . «Пруд был невелик, в нем можно было купаться, и там водились караси. .. Он обмелел после того, как срубили часть сосновой рощи. На краю лужайки – колодец-родник в срубе с деревянной крышей» (Лобанова, 2001, с. 28).

Другими, сохранившимися старыми прудами, имеющими вековую историю, на территории Самарской области являются пруды в окрестностях села Успенка и Гундоровка, созданные в имении графа Н.Г. Гарина-Михайловского (ныне Сергиевский район). В известном очерке писателя «Несколько лет в деревне» автор описывает собственные попытки кардинального изменения традиционных форм ведения хозяйства в 1883-1885 годы, мышление инженера помогало ему в этой работе. «Село Успенка, громадное по размерам, было заселено в начале нынешнего столетия гвардейцами. Природные условия очень выгодные…[для] рыбной ловли, мельниц» (Гарин-Михайловский, 1905, 1980, с. 175). «Технические познания дали мне возможность воспользоваться приятными местными условиями. Мое имение расположено на водоразделе, имело две реки, бравшие начало и впадавшие в Другую на моей земле. По нивелировке оказалось, что эти речки, можно соединить в одну. Вследствие этого моя мельница заработала вместо двух, на пяти поставах. Доходность моя утроилась» (Гарин-Михайловский, 1980, с. 142). Гарин-Михайловский отмечал, что для хозяйственного уклада того времени «бросается в глаза неразумное приложение сил в борьбе за существование… За образец я взял немецкое хозяйство. В верстах сорока, в начале 50-х, поселилась колония немцев. Я осмотрел подробно хозяйство колонистов. Во всем система, порядок, аккуратность». По описаниям, усадьба самого графа соответствовала образцу: «Синицын и я вышли на террасу подышать свежим воздухом… В прозрачном воздухе рельефно рисовались на го- ризонте: лес, поля..., пруд, спокойный, сверкающий, манящий своей прохладой» (Гарин-Михайловский, 1980, с. 179).

Известно, что Н.Г. Гарин-Михайловский, будучи писателем и инженером, открывал крестьянские школы и внес большой вклад в развитие образования. Один из последних учеников Гундоровской школы Г.В. Беляков, знавший писателя лично, вспоминает «Наряду с занятиями в классах и мастерских в школе отводилось место экскурсиям в окрестности Гундоровки, чтобы детям было не скучно… Помню, у Жабьего пруда стоял большой дом» (Галяшин, 2005, с. 91). Описанный пруд сохранился и называется местными жителями «Михайловский». Стараясь обустроить быт крестьян, Гарин-Михайловский придавал большое значение и культуре взаимоотношения человека с природой: «Деревня преобразилась, и мужики весело поглядывали на свои аккуратные или совсем новые, или подновленные избы…Конечно не без мелких недоразумений все шло…. С навозом на первых порах было много «облыжности»: вывезет за село, оглянется – не видит никто – и свалит в речку, вместо того, чтобы вывезти на поле. Это, конечно, не часто случалось, потому что и я, и мои полесовщики зорко следили, чтобы навоз вывозился на поле» (Гарин-Михайловский, 1980, с. 176). Во многих первоисточниках, отмечается существование в тот период множества навозных плотин на малых реках (Лобанова, 2001).

Одними из самых старых искусственных водоемов овражного происхождения, созданных в начале XX века и существующие ныне на территории г. Самары являются пруды ботанического сада (Соловьева, Саксонов, 2007). Об этом свидетельствует план-карта г. Самары 1910 года, которая хранится в областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (реконструкция Н.С. Дегтярева, 1991). На более ранних картографических материалах и схеме фактической застройки купеческой Самары 1900 г в пригородной зоне пруды не отмечались.

В 20-е годы прошлого века первые насосные механизмы на водоемах, используемых для орошения сельскохозяйственных угодий, появились на реках Чапаевка, Чагра и других. Однако подавляющее большинство простейших гидросооружений по-прежнему создавалось при мельничных установках. По данным Г.Н. Петрова и Р.А. Сафиуллина (1961) в 1924 году число мельниц только в Татарии достигало 800.

Одной из первых гидроэлектростанций плана ГОЭЛРО была Сызранская ГЭС, построенная в 1929 г. На устьевом участке р. Сызранки при ГЭС было создано Сызранское водохранилище объемом 30 млн. м3. В настоящее время его объем менее 5 млн. м3, а площадь до 1 км (Соловьёва, и др., 2014).

В 30-е годы общая площадь орошаемых земель в бассейне Средней Волги была незначительная, например, в Самарской области к 1933 г. она составляла всего 500 га. В 1938 г. в Оренбургской области были созданы первые крупнейшие оросительные системы – Домашкинская и Елшанская (Геоэкологические проблемы …, 2005). В 1941 году благодаря строительству Ку-тулукского водохранилища емкостью 105 млн. м3 , создана первая крупная оросительная система Самарской области (Соловьева и др., 2015).

Второй этап (послевоенные годы до середины 1950-х гг.) характеризуется целенаправленным развертыванием работ по развитию сельского хозяйства – электрификации и мелиорации в послевоенные годы. Этот период связан с заменой мельничных прудов на мини-водохранилищах при сельских ГЭС. Так, например, в Татарии в 50-х годах число мельничных установок сократилось с 800 до 500, но при этом было построено 233 ГЭС, а в 1958 г. здесь осталось только 175 мельниц и 39 сельских ГЭС (Петров, Сафиуллин, 1961). В связи с широкомасштабной электрификацией уже через два года почти все мельничные пруды были заброшены, плотины разрушены, водоемы спущены. При этом создано более 800 новых прудов с целью полива, водоснабжения, птицеводства и рыбоводства.

К середине 50-х годов в Среднем Поволжье было создано 5782 искусственных водоема, общим объемом 214, 6 млн. м3 и площадью водного зеркала 144,64 км2 (табл. 1).

Таблица 1

Прудовое хозяйство Среднего Поволжья в 1956 г. (по: Петров, Сафиуллин, 1961)

|

Республика или область |

Число прудов |

Площадь зеркала, км² |

Объем, млн. м³ |

|

Марий Эл |

709 |

8,13 |

7,6 |

|

Татарстан |

1950 |

51,3 |

89,4 |

|

Чувашия |

607 |

4,44 |

7 |

|

Ульяновская |

239 |

6,3 |

1,5 |

|

Самарская |

1574 |

42,42 |

62,1 |

|

Оренбургская |

703 |

32,05 |

47 |

|

Всего |

5782 |

144,64 |

214,6 |

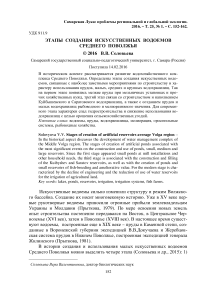

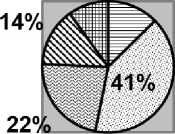

Рис. 1. Использование прудов Среднего Поволжья в 50-е годы XX века

Подавляющее число прудов было построено в Татарии – 1950 и Самарской области – 1574. При этом по степени насыщенности сравниваемых территорий прудами, выделялись Марий Эл и Чувашия, где на каждую 1000 км2

приходилось по 35 и 33 пруда соответственно. В Оренбургской и Ульяновской областях тогда отмечалась 5,7 и 6,4 прудов на 1000 км2. В Татарстане и Самарской области она равнялась 28,7 и 29,3 соответственно.

Характер использования прудов в 1950-е годы отражен на диаграмме (рис. 1). Большинство водоемов использовалось для водоснабжения (3197) и существовали при мельницах и сельских электростанциях (779) (Петров, Сафиуллин, 1961). Для рыбоводства и орошения было создано 303 и 126 прудов соответственно. Кроме того, было еще 1377 прудов временного характера, очевидно, это были водоемы-однолетки и копани (Папченков, 2001).

Третий этап (конец 50-х до начала 90-х гг.) создания и использования искусственных водоемов связан со строительством технически совершенных гидроузлов, крупных водохранилищ и новых мелиоративных систем. С 1955 по 1957 годы велось наполнение Куйбышевского водохранилища. С конца 50-х по 1960 годы в Самарской области созданы укрупненные оросительные системы с использованием местного стока, зарегулированного Ветлянским, Черновским, Тепловским и Таловским водохранилищами. В 1968 г. до проектной отметки заполнилось Саратовское водохранилище.

Таблица 2

Прудовый фонд рыбхоза "Сускан" (1970 г.)

|

Категории прудов |

Количество прудов |

Суммарная площадь зеркала (га) |

Примечания |

|

1. Нагульные пруды |

53 |

6060 |

Расположены в отсечен- |

|

2. Рыбопитомник: |

ной зоне |

||

|

а) выростные, нерестовые |

206 |

436, 4 |

Расположены в отсечен- |

|

пруды |

ной зоне |

||

|

б) зимовальные, зимние и лет- |

Расположены на Хрящев- |

||

|

ние маточные |

ском полуострове |

||

|

3. Нерестово-выростная |

Расположена на Хрящев- |

||

|

4. Опытные пруды |

62 |

70,1 |

ском полуострове |

|

а) летние |

41 |

62.2 |

Расположены в отсечен- |

|

б) зимние |

65 |

25 |

ной зоне |

|

5. Пруды инкубационного це- |

10 |

5 |

Расположены на Хрящев- |

|

ха |

23 |

1,4 |

ском полуострове |

|

6. Распределительный пруд |

1 |

650 |

|

|

Итого |

461 |

7 310 |

В 1962-64 гг. Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР при участии ВНИИПРХа разработало проектное задание Сусканского товарновыростного рыбоводного хозяйства (табл. 2). Строительство этого одного из крупнейших в России товарно-выростных хозяйств было начато в 1965 г. Первые пруды были введены в эксплуатацию в 1968 г. Общая площадь прудов составляла 7310 га, в т.ч. нагульных 6060 га. Их мощность по выпуску продукции в год товарной рыбы предполагалась 88 тыс. ц, а продуктивность молоди для выпуска в водохранилище планировалось довести до 3000 тыс. штук. На полную мощность оно заработало в 1970 г. Создание рыбхоза

«Сускан» явилось конкретным отражением нового направления рыбохозяйственного освоения мелководий крупных равнинных водохранилищ.

В 1973 г. начинается строительство Куйбышевского обводнительнооросительного канала (КООК) для забора волжской воды из Саратовского водохранилища. Проектированием и строительством КООК занималась созданная в 1964 г. компания «Куйбышевводстрой». Строительство велось поэтапно. Первые пятьдесят километров начали функционировать в 1973 г. Общая протяженность канала, согласно техническому проекту расширения КООКа (1978), после строительства должна была составить 445 км, из них 280 в пределах Самарской и 165 км – по Оренбургской областям. Расширение канала намечалось осуществить за счет строительства второго водозабора. В силу социально-экономических причин до настоящего времени вся длина канала составляет 164 км. Ширина искусственного водотока равна 7-8 метров, глубина до 5 метров. Канал проходит по территории пяти административных районов (Безенчукский, Краноармейский, Пестравский, Большеглушицкий, Хворостянский). Благодаря каналу в 70-е годы крайне нестабильное и малоэффективное сельскохозяйственное производство превратилось в промышленный цех под открытым небом с высоким – при любой погоде – выходом продукции. На орошаемых землях выращивалась свекла, кукуруза, многолетние травы на сенаж. Сооружение канала позволило обеспечить водой прилегающие к нему населенные пункты.

В конце 70-х годов продолжается строительство крупных волжских водохранилищ. В 1979 г. заполнено Нижнекамское, а в 1980-1981 гг. – Чебоксарское водохранилище.

В 70-80-е годы растет число прудов, которое во многом связано с появлением новых животноводческих комплексов, поливных культурных пастбищ и сенокосов. Водоемы создаются на балках, оврагах и речках с целью регулирования местного водного стока. Наиболее активно этот процесс шел в Чувашии. Вначале 70-х гг. было зарегистрировано 3916 прудов, что в 6,5 раз больше, чем в 1956 г. Основная их часть (79,6%) имела земляные ежегодно обновляемые плотины и площадь менее 0,5 га, и лишь 0,5%, т.е. 20 прудов имели капитальные плотины и площадь более 10 га (Петрова, Петров, 1981). По данным статистического Управления (1985 г.) в Чувашской республике создано 460 прудов, а уже к 1990 году было зарегистрировано 783 капитальные плотины, из которых 75 имели водоемы с объемом более 500 тыс. м3 и 24 – более 1 млн. м3. Таким образом, сейчас в Чувашии около 5 тыс. разнообразных прудов, небольших запруд и копаней (более 270 на 1000 км2) и она является самой прудонасыщенной территорией Среднего Поволжья.

В Марий Эл новое прудовое хозяйство создавалось гораздо меньшими темпами и к 1988 г. в республике находилось лишь 145 прудов с капитальными плотинами. Создание временных водоемов здесь не распространено, но почти в каждой деревне имеется копань или небольшая запруда на речке или ручье, что позволяет оценить численность малых искусственных водоемов в Марий Эл примерно в 1 тыс. (Папченков, 2001).

По данным Средневолжского филиала института Росгипрозем в 70-е годы в Самарской области насчитывалось 78 прудов для сельскохозяйственного водоснабжения общим объемом 305 млн. м3. По сведениям Самарского управления водного хозяйства за 1986-1990 гг. было создано 47 водоемов объемом более 1 млн. м3, из них 32 противоэрозионного назначения и 15 для орошения. По последним данным в Самарской области насчитывается 140 гидротехнических сооружений объемом более 0,5 млн. м3 а также 11 водохранилищ на местном стоке емкостью от 4 до 112 млн. м3 общим объемом 245 млн. м3 (Атлас земель Самарской области, 2002; Сборник терминов, определений и справок, 2004).

Таблица 3

Сведения о водохранилищах Самарской области, имеющих объем более 1 млн. м3 (1990 г.)

|

Районы области |

Кол-во водоемов |

Тип водоемов |

Происхождение |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

||

|

Алексеевский |

8 |

8 |

2 |

5 |

|||

|

Большеглушицкий |

8 |

7 |

1 |

4 |

4 |

||

|

Большечерниговский |

6 |

4 |

2 |

2 |

4 |

||

|

Богатовский |

1 |

1 |

|||||

|

Борский |

1 |

1 |

1 |

||||

|

Волжский Кинель- |

8 |

8 |

1 |

2 |

5 |

||

|

Черкасский |

3 |

3 |

2 |

1 |

|||

|

Кошкинский |

4 |

4 |

1 |

3 |

|||

|

Красноармейский |

6 |

6 |

1 |

5 |

|||

|

Красноярский |

5 |

5 |

4 |

1 |

|||

|

Нефтегорский |

4 |

3 |

1 |

1 |

2 |

||

|

Пестравский |

16 |

14 |

2 |

6 |

10 |

||

|

Похвистневский |

2 |

2 |

2 |

||||

|

Сергиевский |

3 |

2 |

1 |

2 |

1 |

||

|

Ставропольский |

3 |

3 |

3 |

||||

|

Сызранский |

3 |

3 |

1 |

2 |

|||

|

Хворостянский |

3 |

3 |

1 |

2 |

|||

|

Челно-Вершинский |

3 |

3 |

1 |

2 |

|||

|

Всего ( абс/ %) |

87 |

78 |

8 |

1 |

36 |

49 |

|

|

100% |

90 |

9 |

1 |

41 |

56 |

||

Примечание : 1. малые, 2. небольшие, 3. средние, 4. речное, 5. овражно-балочное, 6. смешанное (речное, наливное)

В размещении искусственных водоемов Самарской области прослеживается определенная закономерность. Пруды на территории области расположены равномерно, плотность малых водохранилищ в северных и южных районах разная. В таблице 3 показаны их численность для каждого района, разнообразие по морфометрическим показателям, происхождение и характер использования. Природно-климатические особенности степной зоны обусловили создание здесь большего числа гидросооружений. Так, на районы, расположенные в лесостепной зоне (Челно-Вершинский, Сергиевский, Исаклин-ский, Кошкинский) приходится всего 11,5%, в то время, как только в одном

Пестравском районе, расположенном в степной зоне, 16 малых водохранилищ (18,4%).

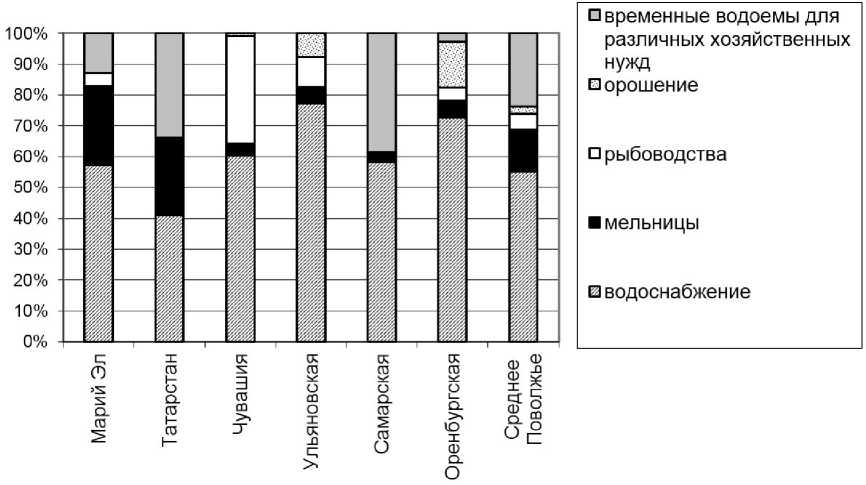

Современный этап создания и использования малых искусственных водоемов охватывает период с 90-х годов ХХ в. по настоящее время и характеризуется постепенным снижением темпов гидротехнического строительства. При этом отмечается ухудшение геоэкологического состояния природной и гидротехнической составляющих экосистем. Это привело к зарастанию акваторий, изменению химического состава воды, заилению и другим негативным явлениям. По сравнению с 70-ми гг., сегодня снижено использование водохранилищ с целью орошения сельскохозяйственных угодий (табл. 4). В 90-е годы наметилось устойчивое сокращение водопотребления. За период с 1995 по 2005 гг. в Самарской области площадь орошаемых земель с помощью оросительных систем водохранилищ местного стока сократилась более чем в 3 раза (рис. 2).

Таблица 4

Использование воды на орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение (млн. м3, по: Охрана окружающей среды в России, 2001)

|

Административные районы |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

|

Башкортостан |

167 |

154 |

136 |

94 |

77 |

58 |

|

Марий-Эл |

21 |

21 |

20 |

20 |

20 |

14 |

|

Мордовия |

49 |

38 |

29 |

14 |

7,2 |

7,1 |

|

Татарстан |

263 |

201 |

160 |

133 |

128 |

90 |

|

Чувашия |

38 |

28 |

21 |

16 |

15 |

13 |

|

Ульяновская обл. |

85 |

77 |

66 |

56 |

26 |

17 |

|

Самарская обл. |

306 |

220 |

150 |

163 |

144 |

77 |

|

Приволжский ФО |

2050 |

1835 |

1585 |

1295 |

984 |

639 |

|

РФ |

14648 |

13625 |

11974 |

11150 |

11309 |

10555 |

По данным ФГУ «Самарамелиоводхоз» до 1990 гг. площадь орошения Кутулукской оросительной системой составляла 7742 га. По состоянию на 1.05. 2003 г. она сократилась более чем в 4 раза и составляет 1834 га.

Рис. 2. Динамика орошаемых площадей оросительных систем Самарской области (га)

В 90-х годах в связи с экономическим кризисом сократил рыборазведение один из самых крупных рыбоводческих комплексов – Сусканский рыбхоз. Были спущены Лопатинский ярус прудов, уменьшилось количество зарыбленных прудов в Светлоозерком ярусе. В освободившихся от воды прудах начался интенсивный процесс заболачивания и зарастания тростником, камышом, рогозами и осоками.

С 1990 г. снижается интенсивность орошения Куйбышевского оросительного канала. За последние 10 лет орошение сельхозугодий на базе канала сократилось более чем в 8 раз – с 30740 до 3629 га. Дождевые машины и трубы пришли в негодность, разорена их электрозащита. Часть оборудования была разворована. Снижение урожайности приводит к сокращению поголовья из-за дороговизны поливных кормовых культур. Так, например, в окрестностях МУП «Масленниково», начиная с 1975 года орошалось более 3600 га. Орошение значительно увеличило урожайность полевых культур, что служило хорошей базой для развития животноводства. Однако, если в 1975 году в пос. Масленниково выращивалось 25000 свиней и 5000 голов крупного рогатого скота, то в 2000 году на свинофермах осталось 1000 свиней и 2000 голов крупного рогатого скота. В последние годы большая часть земли вдоль канала отдана в аренду фермерам, которые давно «забыли» о мелиоративной технике, у частных предпринимателей и государственного сектора сельского хозяйства дела пошли на спад.

Считается, что все беды КООК происходят из-за неполного функционирования и несовершенной структуры управления. С 2004 года начинается частичная реконструкция гидротехнического оборудования. Однако, по оценкам экологов, орошение в условиях сухой степи оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, в условиях высокой инсоляции и испарения вызывает повышение грунтовых вод и засоление прилегающих земель (Семенов, 2010), что приводит к изменению почвенно-растительного покрова и животного мира в зоне влияния гидросооружения. Поэтому приостановка дальнейшего строительства канала с экологической точки зрения вполне оправдана. В создавшихся эколого-экономических условиях достаточно ремонта и модернизации оборудования гидросооружения на существующем отрезке оросительного канала.

Спад гидротехнического строительства и мелиоративного использования искусственных водоемов отмечается и в Оренбургской области. В 1990 г. в пределах области насчитывалось 2312 искусственных водоемов общей площадью 1 565 км2. В 2003 году, по данным водной службы Главного управления природных ресурсов Оренбургской области их количество сократилось в 1,5 раза и составило около 1600, в том числе, объемом от 1 до 10 млн. м3 – 121, от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 – 291, менее 100 тыс. м3 – 957. При этом площадь акваторий в Заволжско-Предуральской провинции составляет 14,8 км2 (Геоэкологические проблемы степного региона, 2005).

Согласно опубликованным данным и экспедиционным исследованиям в Среднем Поволжье сейчас около 13,5 тыс. прудов, запруд и копаней, из кото- рых около 6 тыс. с капитальными плотинами. Суммарная площадь всех водоемов этого типа около 675 км2 (Папченков, 2001).

Использование малых искусственных водоемов до 60-х гг. XX в.

вводоснабжение

□ орошение

□ мельницы и ГЭС

□хозяйственно-бытовое

Врыбоводное

Современное значение малых искусственных водоемов

Вводоснабжение

10% 13%

□орошение

□противоэрозионное

□ хозяйственно-бытовое

□рыбоводное

Рис. 3. Соотношение использования ресурсов искусственных водоемов в разные периоды

Характер использования прудов и водохранилищ Среднего Поволжья, созданных на базе малых рек и оврагов, за многолетнюю историю своего существования заметно изменился (рис. 3). На современном этапе антропогенные гидроэкосистемы играют важную роль в формировании современного ландшафта и водно-ресурсного потенциала Волжского региона.

С 2004-2005 гг. в Самарской области отмечается постепенный рост сельскохозяйственного производства. Новые обороты набирает животноводство и кормопроизводство, которые требуют увеличения объемов безвозвратного водопотребления из природных источников (тыс м3):

Сельское 2000 2001 2002 2003 2004 2005 хозяйство 27585 21151 20325 20715 19281 21060

Сохранение этой тенденции скажется на изменении гидрологического режима и качества воды малых рек. В условиях рыночной экономики необходимо принятие нового Водного кодекса и стандартов на основе платности водопользования с учетом региональных особенностей. В связи с этим необходимо создание унифицированных межведомственных и региональных баз данных о водных ресурсах и гидротехнических сооружениях; подготовка ме- тодики водоохранного проектирования на основе оценки водоохранных функций прибрежных ландшафтов (Чалов, Чалов, 2006).

Список литературы Этапы создания искусственных водоемов Среднего Поволжья

- Атлас земель Самарской области. «Московское аэрогеодезическое предприятие» Федеральной службы геодезии и картографии России/под ред. Порошиной Н.И. 2002. 99 с.

- Галяшин А.А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии. Самара: Век ХХI, 2005. 136 с.

- Гарин-Михайловский Н.Г. Избранное. Куйбышев: Куйбышевское кн. изд-во. 1982. 462 с.

- Гарин-Михайловский Н.Г. Сочинения. Т. 7. 1907. 228 с.

- Геоэкологические проблемы степного региона/под ред. А.А. Чибилева, Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 378 с.