Этапы заселения Кисловодской котловины по данным археологии

Автор: Коробов Д.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Автор представляет краткий обзор последних данных об археологических памятниках, как доисторических, так и средневековых, принадлежащих жителям Кисловодской впадины. Работа основана на результатах систематических исследований, проведенных автором с 1996 года. В результате в Институте археологии РАН была создана археолого-географическая информационная система. В статье представлен обзор археологических объектов, расположенных в окрестностях Кисловодска, в хронологическом порядке от Энеолита до Современных времен.

Кисловодская котловина, памятники археологии, археологическая разведка, географо-информационные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328513

IDR: 14328513

Текст научной статьи Этапы заселения Кисловодской котловины по данным археологии

Трудно назвать причины этого явления, но последствия его для памятников археологии оказались весьма благоприятными. Другим фактором, способствующим сохранности древних ландшафтов и объектов, является хозяйственное использование данной территории для регулярных выпасов и сенокосов (Шаманов, 1972. С. 72) и отсутствие развитого земледелия практически на всем изучаемом пространстве в новое и новейшее время. В результате пострадали от выборки камня расположенные вблизи от строящегося города каменные крепости, а также многочисленные курганные группы, подвергавшиеся варварскому разграблению, в особенности в течение последних пятнадцати лет. Удаленные же от территории современной застройки поселенческие объекты, а также участки древнего земледелия разных форм сохранились в неприкосновенности, что позволяет до сих пор выявлять в этом своеобразном археологическом заповеднике совершенно новые структуры, такие как, например, открытые недавно поселения с симметричной планировкой эпохи поздней бронзы, ставшие предметом специального изучения для С. Райнхольд и А. Б. Белинского (Коробов, Райнхольд, 2008; Белинский и др., 2009).

Еще одна причина заставляет исследователей постоянно обращаться к материалам Кисловодской котловины – это уникальная по сравнению с другими районами Северного Кавказа степень ее изученности. История археологического изучения окрестностей Кисловодска насчитывает более 150 лет. Этой теме посвящены многие работы, прежде всего написанные С. Н. Савенко, в одной из которых собрана максимально полная информация об истории археологического изучения Кисловодской котловины ( Афанасьев и др. , 2004. С. 9–49). Поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, коснемся лишь в общем виде современного состояния наших знаний о памятниках интересующего нас района.

В начале 1990-х гг. в Ставропольском крае проходила масштабная инвентаризация памятников археологии в рамках специальной общероссийской федеральной программы (Там же. С. 45). Эти работы легли в основу принципиально нового проекта по созданию первой в России археолого-географической информационной системы (АГИС) «Кисловодск», который осуществлялся в ИА РАН под руководством Г. Е. Афанасьева. В рамках проекта в 1996–2000 гг. в ходе полевых работ нами было обследовано и зафиксировано с помощью приемников глобального спутникового позиционирования (GPS) около 800 археологических памятников разных эпох. Предварительная информация об археологических памятниках в сочетании с краткой справкой об истории их изучения вошли в свод древностей Кисловодской котловины ( Афанасьев и др. , 2004). Основное количество памятников зафиксировано авторами свода к 2000 г., когда была завершена рекогносцировочная разведка в регионе.

Начиная с 2001 г. ведется более детальное изучение раннесредневековых укрепленных поселений котловины и их хозяйственной округи, которое продолжается по сей день ( Афанасьев и др. , 2002. С. 68–73; Афанасьев и др. , 2004. С. 71–77; Коробов , 2010б). В 2004–2008 гг. к этим исследованиям присоединилась С. Райнхольд (Германский археологический институт), совместно с которой изучались поселения с симметричной планировкой кобанской культуры, открытые на южной периферии Кисловодской котловины. Эти исследования продолжаются до сих пор коллективом ученых из Ставрополя и Берлина ( Reinhold et al. , 2007; Белинский и др. , 2009). В 2005 г. к изучению древностей Кисловодской котловины подключился А. В. Борисов (ИФХиБПП РАН, г. Пущино), заложивший основы нового комплексного подхода к почвенно-археологическому изучению следов древнего и средневекового земледелия ( Борисов, Коробов , 2009; Коробов, Борисов , 2011; 2012). В настоящей статье изложены основные результаты наших совместных исследований, ведущихся в котловине на протяжении последних пятнадцати лет.

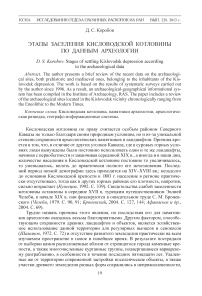

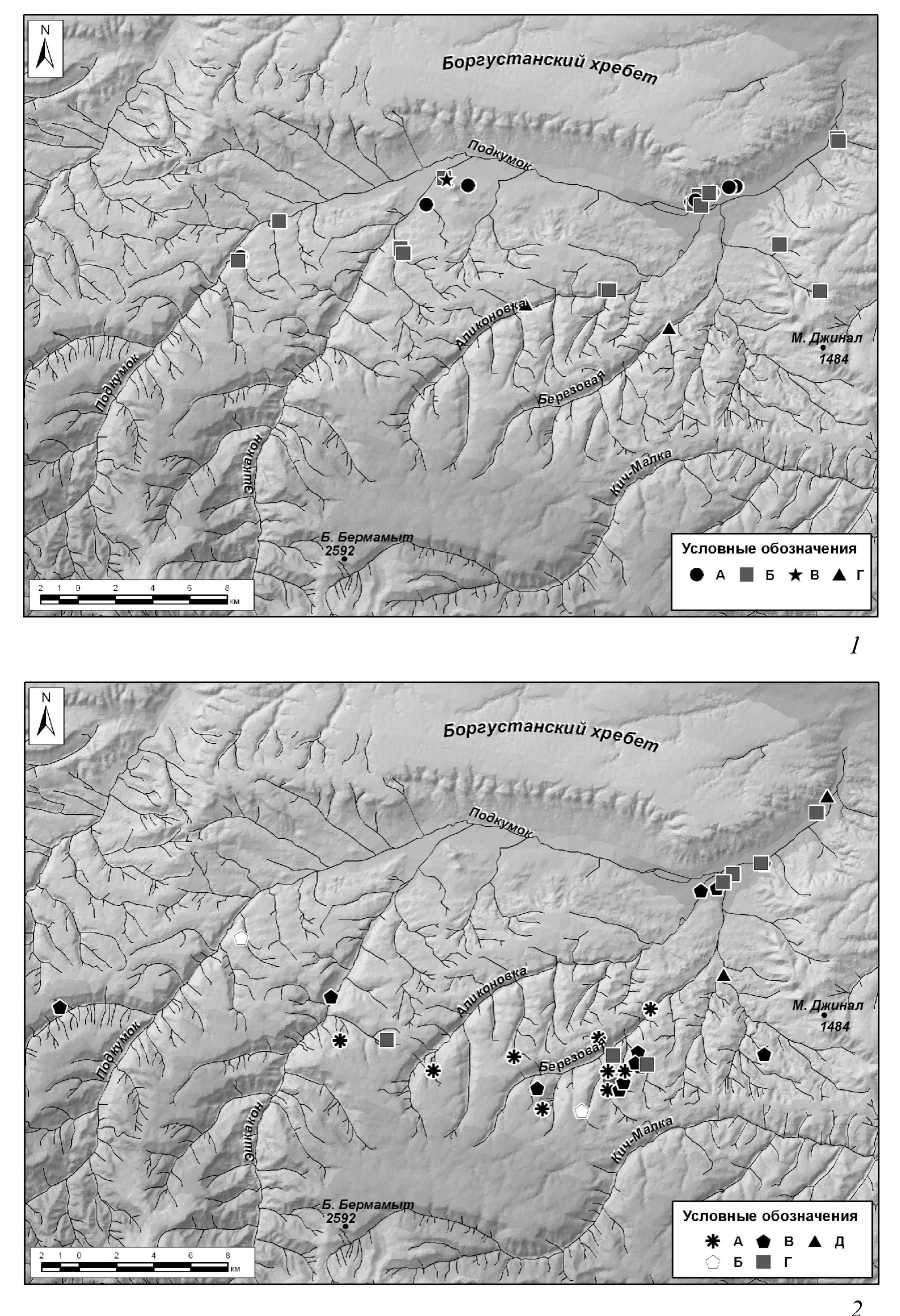

Следует отметить, что практически сплошное обследование Кисловодской котловины удвоило количество памятников археологии (рис. 1, 1 ). Так, из 915 известных на сегодняшний день археологических объектов 434 были обнаружены

Рис. 1. Археологические памятники Кисловодской котловины

1 – степень исследованности ( а – известные к 1996 г.; б – открытые с 1996 г.); 2 – эпоха энеолита и майкопская культура ( а – одиночные курганы; б – курганные группы; в – поселения)

к моменту начала работ Кисловодского отряда в 1996 г., а 481 открыт нами. Общий обзор истории заселения Кисловодской котловины публиковался в краткой форме в совместной работе ( Reinhold, Korobov , 2007), малодоступной для отечественного читателя. Он послужил основой для настоящей статьи, написанной с учетом новой накопившейся информации.

Начало заселения Кисловодской котловины относится к эпохе энеолита. Попытки найти здесь более древние места обитания, относящиеся к каменному веку, не увенчались успехом, несмотря на усилия ведущих специалистов в этом направлении. Скорее всего, отсутствие памятников более ранних эпох связано с тем, что в окрестностях Кисловодска не найдено выходов кремня или другого материала для изготовления каменных орудий ( Любин, Беляева , 2002. С. 80). Однако поблизости на территории Кавказских Минеральных Вод подобные выходы имеются, и следы обитания зафиксированы здесь с древнейших времен (возможно, с ашельского периода – см.: Любин, Беляева , 2004. С. 275).

Таким образом, согласно современным взглядам, первые обитатели котловины появляются здесь в V – середине IV тыс. до н. э. К этому времени относятся два стационарных поселения с многочисленными находками, сделанными еще в 1960-е гг. местным краеведом А. П. Руничем, – Замковое ( Рунич , 1967; Кореневский , 1998. С. 96–103) и Решинка (рис. 1, 2 ). По мнению С. Н. Кореневского, поселения этого времени располагаются вдали от пригодных для сельскохозяйственной обработки территорий, данные остеологии дают основание предположить комплексное хозяйство в виде придомного животноводства и охоты (более 50 % костей диких животных по отношению к костям овцы на Замковом поселении), но не исключено занятие земледелием ( Кореневский , 1998. С. 106, 107, 111, 112).

В последующий период количество населения в котловине несомненно увеличивается. Это происходит во второй половине IV–III тыс. до н. э., когда появляются поселения майкопской культуры. На сегодняшний день известно 13 подобных памятников (рис. 1, 2 ), ставших предметом специального исследования С. Н. Кореневского (Там же. С. 103–112; 2004). Автор отмечает небольшие размеры этих поселений, не превышающих 0,5 га, но несущих очевидные следы постоянного обитания в виде культурного слоя, достигающего 0,5 м мощности, и следов построек и хозяйственных ям. Основные памятники приурочены к среднему и нижнему течению р. Аликоновки и к долине р. Кабардинки. Поселения располагаются на пологих открытых склонах и краях плато высоких берегов, в непосредственной близости от пригодных к обработке сельскохозяйственных угодий ( Кореневский , 1998. С. 106). Иногда поблизости от поселений находятся крупные одиночные курганы и курганные группы (рис. 1, 2 ), которые гипотетически могут относиться к эпохе ранней бронзы, однако это требует специального подтверждения в процессе археологических раскопок.

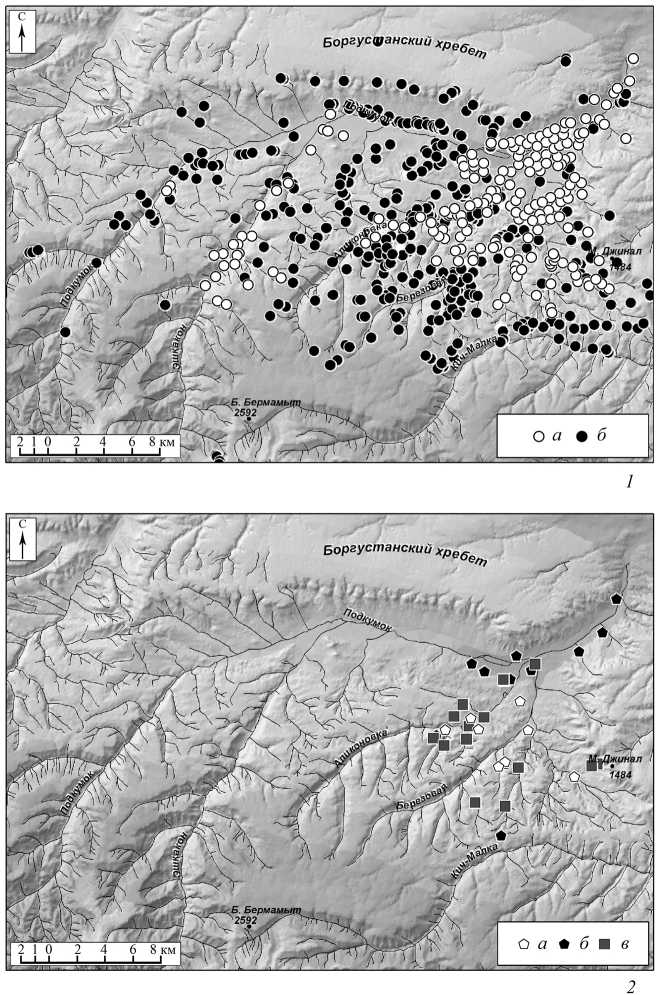

О несомненном присутствии населения в Кисловодской котловине в последующую эпоху средней бронзы (II тыс. до н. э.) свидетельствуют в основном погребальные памятники – курганные могильники кавминводской группы, исследованные С. Н. Кореневским, Я. Б. Березиным, А. А. Ковалевым и другими археологами (Березин, 1983; Кореневский, 1990; Ковалев, 1997. С. 70–75). Всего известно 35 одиночных курганов и 59 курганных групп, в составе которых присутствуют крупные курганы, относящиеся, скорее всего, к северокавказской культуре (рис. 2, 1). Многие из них, разумеется, не подвергались стационарным раскопкам, и поэтому отнесены к данному периоду гипотетически.

При этом следует отметить практически полное отсутствие поселенческих материалов данной эпохи (рис. 2, 1 ). Нам известны семь поселений, на которых встречался подъемный материал – отдельные фрагменты керамики, условно отнесенные к среднему бронзовому веку. Лишь одно из них – поселение Замок – подвергалось стационарному исследованию экспедицией ИА АН СССР в 1987, 1989 и 1990 гг. ( Кореневский , 1998. С. 97. Рис. 3–4). Почти все поселения сосредоточены в нижней части Кисловодской котловины, некоторые из них располагаются вблизи от поселений предшествующей майкопской культуры (рис. 2, 1 ). Курганные же группы занимают практически всю территорию Кисловодской котловины, вплоть до самых верховьев притоков Подкумка; много их обнаружено нами на водораздельных хребтах по периферии изучаемой территории.

Последующий период характеризуется отсутствием населения на территории Кисловодской котловины на протяжении нескольких столетий, примерно с XIV по XII–XI вв. до н. э. – с момента прекращения практики подкурганных захоронений эпохи средней бронзы ( Кореневский , 1990. С. 108–116, 121) до появления первых памятников позднего бронзового века, относящихся к кобан-ской культуре ( Козенкова , 1989. С. 33, 34). До недавнего времени считалось, что население полностью отсутствовало на территории котловины, однако работы последних лет показали, что на южной ее периферии на высоте 1400–2500 м существовали целые агломерации разнообразных поселенческих памятников, в том числе обладающих уникальной симметричной планировкой. На сегодняшний день известно более 200 подобных поселений, которые предварительно датируются XVI–IX вв. до н. э. ( Reinhold et al. , 2007. S. 168–173. Abb. 49; Белинский и др. , 2009. С. 183, 211, 212. Рис. 7, 12; Белинский и др. , 2010). В настоящий момент исследователями поставлен вопрос о путях заселения Кисловодской котловины в последующую эпоху кобанской культуры предскифского этапа (IX–VI вв. до н. э.), которые, очевидно, проходили с юга на север, из предгорий в горные долины ( Райнхольд , 2012. С. 124).

Первые памятники кобанской культуры появляются в котловине в XII–XI вв. до н. э. в верхнем и среднем течении Подкумка и Эшкакона (могильники Эшка-конский и Терезе) ( Биджиев, Козенкова , 1980; Козенкова , 1989. С. 33, 34). Уже через небольшой промежуток времени практически вся котловина покрывается густой сетью достаточно крупных поселений, сопровождающихся грунтовыми захоронениями на обширных могильниках. К этому времени (IX–VI вв. до н. э.) мы можем отнести 106 поселений и 67 могильников, а также три местонахождения отдельных фрагментов керамики (рис. 2, 2 ). Памятники кобанской культуры в основном занимают восточную часть Кисловодской котловины, практически отсутствуя в верхнем течении Подкумка и среднем течении Эшкакона. Они являются основой для выделенного В. И. Козенковой западного варианта кобан-ской культуры, древности которой достаточно подробно изучены и описаны в литературе ( Козенкова , 1989; Reinhold , 2007. S. 212–247).

Большая часть данных об этом периоде происходит из многочисленных могильников; некоторые из них подвергались долговременным стационарным

Рис. 2. Археологические памятники Кисловодской котловины

1 – северокавказская культура ( а – одиночные курганы; б – курганные группы; в – поселения);

2 – кобанская культура ( а – курганная группа; б – местонахождения керамики; в – грунтовые могильники; г – поселения; д – святилище)

раскопкам (Белореченский 2, Клин-Яр 3, Уллубаганалы) ( Ковалевская , 1984. С. 30–57; Флёров , 1989. С. 25; Härke, Belinskij , 2000. Р. 195–197; Дударев , 2004; Белинский , 2011). Поселения изучены в меньшей степени, однако имеются достаточные основания видеть в них постоянные места обитания в виде крупных поселков с линейной планировкой ( Reinhold, Korobov , 2007. Р. 193). Большинство выделенных в качестве поселений памятников представлено сборами подъемного материала с поверхности, что может маркировать не столько зону обитания, сколько зону хозяйственного освоения. Однако некоторые поселения (Клин-Яр 1, Верхнеподкумское 2, Индустрия 2) имеют достаточно мощный культурный слой (1 м и более), прослеживаются крупные хозяйственные ямы, в которых присутствуют многочисленная керамика, фрагменты глиняной обмазки построек, кости домашних животных.

Следует особо отметить, что истинное количество поселений кобанской культуры в Кисловодской котловине, вероятно, значительно больше. Основанием для такого предположения служат наши полевые почвенно-археологические наблюдения. Так, при заложении почвенных разрезов в нижней части склонов мы неоднократно сталкивались с культурным слоем ранее неизвестных кобанских поселений. Такого рода поселения расположены на пологих мысах у подножья террасных комплексов, занимающих крутые склоны делювиальных холмов. Будучи приуроченными к аккумулятивным ландшафтным зонам, поселения в настоящее время полностью перекрыты мощным (до 1 м) чехлом делювиальных отложений и практически не видны в рельефе ( Коробов, Борисов , 2011. С. 50, 51).

Очевидно, наиболее масштабные раскопки велись В. С. Флёровым на кобан-ском поселении Клин-Яр 1 ( Флёров , 1989. С. 25), однако материалы этих работ пока что не опубликованы. К одним из наиболее исследованных памятников ко-банской культуры в Кисловодской котловине относятся поселение и могильник Уллубаганалы, раскапывавшиеся В. Б. Ковалевской при участии В. И. Козенко-вой в 1977–1980 гг. Поселение X–VII вв. до н. э. представляло собой несколько усадеб, состоявших из крупных жилищ. Первоначально, вероятно, был построен один дом площадью 60–70 м 2 , на месте которого впоследствии возникли две новые усадьбы (площадью 35–45 м 2 ) в виде наземных и заглубленных столбовых построек с двускатной крышей ( Ковалевская , 1984. С. 57–69). Впоследствии на месте поселения возник могильник, который содержал 23 захоронения VII– VI вв. до н. э. (Там же. С. 30–57). Это один из позднейших погребальных памятников кобанской культуры в Кисловодской котловине, относящийся к третьему этапу, по В. И. Козенковой. Наиболее поздние захоронения кобанских могильников Кисловодской котловины она датирует VI–V вв. до н. э. (Белореченский 1, Барановская Горка, Клин-Яр 1 и 2, Лермонтовская Скала 2, Султан-Гора 3) ( Ко-зенкова , 1989. С. 59–61. Табл. В).

В последующий период происходит практически полное исчезновение населения, и Кисловодская котловина пустеет приблизительно на пятьсот лет. Новые немногочисленные обитатели появляются здесь лишь в I в. до н. э. – I в. н. э., они связаны с автохтонными племенами, испытывавшими сильное влияние сарматской культуры. В своей недавней работе Я. Б. Березин проанализировал материал из захоронений этого и предшествующего времени в Кисловодской котловине и ее ближайших окрестностях и констатировал резкое сокращение населения в VII–IV вв. до н. э. и практически полное его отсутствие в IV–II вв. до н. э. (Березин, 2011. С. 30, 31). Причем характерно отсутствие не только оседлого земледельческого населения, но и впускных захоронений кочевых степняков-сарматов, по некоторым причинам обходивших стороной Кисловодскую котловину в этот период (Там же. С. 21). Причина длительного отсутствия населения в котловине видится нам в палеоэкологической катастрофе, произошедшей здесь ориентировочно в середине I тыс. до н. э. и вызванной экстенсивным использованием ландшафтов в сельскохозяйственных целях населением кобанской культуры. В результате масштабной эрозии, произошедшей вследствие увлажнения климата, территория котловины покрылась мощным чехлом делювиальных отложений, что установлено в ходе наших почвенно-археологических исследований, проводимых совместно с А. В. Борисовым (Коробов, Борисов, 2011. С. 51).

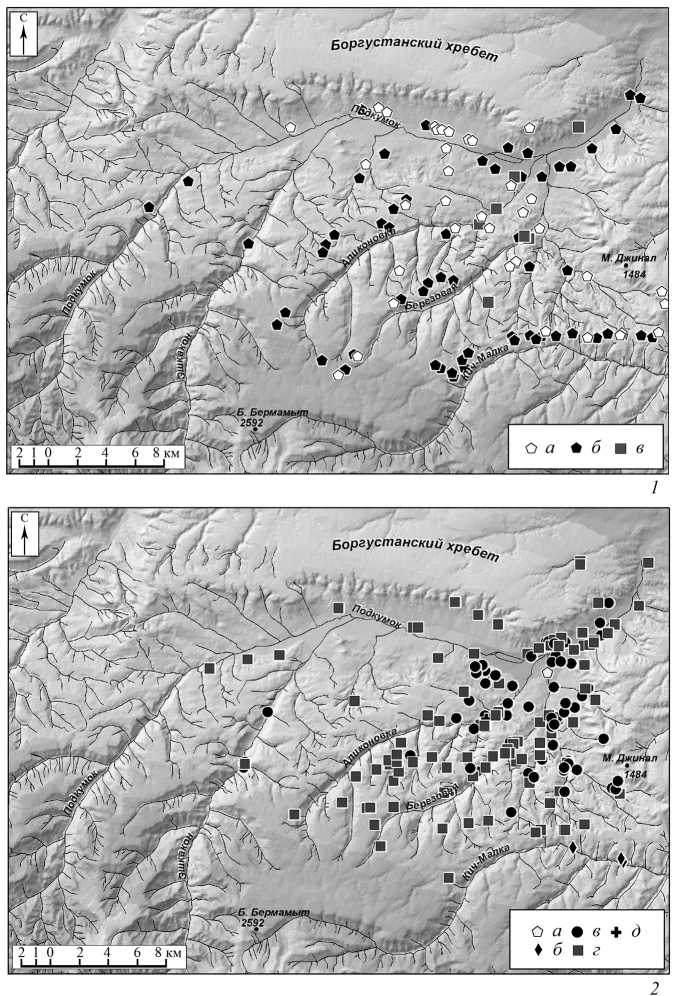

Ситуация постепенно меняется на рубеже эр, когда появляются поселения и могильники, относимые нами, вслед за предшественниками, к среднему и позднему сарматскому периоду (I в. до н. э. – IV в н. э.). Из 67 памятников этого времени 16 отнесено к нему условно. Это укрепленные поселения более поздней эпохи – раннего средневековья, – на которых встречаются керамические материалы, гипотетически датирующиеся первыми веками н. э. Известны также 34 открытых поселения, часть которых бесспорно датируется рубежом эр и первыми веками н. э., например обширные поселения у Железнодорожного моста (более 8 га) и на вершине Кабан-Горы, а также поселения Автосервис и Попова Доля на окраинах г. Кисловодска ( Березин , 1983; Виноградов, Михайлов , 1970; Виноградов, Рунич , 1969. С. 117, 118). Большинство же поселений, так же как и укрепления, отнесены к сарматскому периоду условно, на основании предварительного анализа подъемного материала, собранного на поверхности памятников. Более точная информация о местах обитания населения в данный период происходит из 17 могильников; некоторые из них подвергались стационарным многолетним раскопкам – например, Подкумский 1 и Клин-Яр 3 ( Абрамова , 1987; Флёров , 2007. С. 26–74). Характерно, что практически все памятники данного периода группируются в среднем течении Подкумка и нижнем течении его притоков – на месте современной городской застройки Кисловодска (рис. 3, 1 ), что, скорее, отражает особенности изученности региона: могильники обнаруживались в первую очередь в местах интенсивного городского строительства.

В связи с этим весьма любопытно пространственное распределение укрепленных поселений со следами фортификации, относимых к так называемым «земляным городищам». Это, как правило, небольшие укрепления в виде выделенных с помощью рвов и эскарпов мысовых площадок, а также укрепления в виде курганообразных возвышенностей с небольшими рвами, рассматривающиеся как наблюдательные посты ( Коробов , 2010б). В настоящий момент к этим двум типам укреплений отнесено 46 памятников. Большинство укрепленных поселений, имеющих следы фортификации с применением эскарпированных склонов и рвов, лежит в долине р. Подкумок и нижнем течении р. Эш-какон (рис. 3, 1 ). Археологические работы, проведенные на некоторых из этих укреплений, дали возможность с помощью радиоуглеродного анализа отнести их ко II–IV вв. н. э. ( Korobov , 2012. Р. 46). Если принять во внимание бесспорные

Рис. 3. Археологические памятники Кисловодской котловины

1 – сарматская культура и ранний этап аланской культуры ( а – курганная группа; б – грунтовые могильники; в – поселения; г – укрепления); 2 – раннее средневековье ( а – курганная группа; б – грунтовые могильники; в – поселения; г – святилище; д – скальные могильники; е – укрепления)

аналогии данной технике фортификации среди так называемых «земляных городищ» аланской культуры II–IV вв. ( Arzhantseva et al. , 2000. Р. 213; Габуев, Малашев , 2009. С. 144–146), то можно предположить, что в это время среднее течение Подкумка служило естественной границей между аланским населением, занимавшим территории в основном к северу от него, и местными кавказскими племенами, расположенными к югу. Этим немногочисленным автохтонным населением были оставлены упомянутые выше погребальные памятники, выделяемые в настоящее время в отдельную культурную группу «предаланской» культуры (памятники типа «Подкумок – Хумара») (Там же. С. 157). В пользу этого предположения говорят новые находки захоронений III–IV вв., связываемые с погребальным обрядом населения Кисловодской котловины, предшествующего аланскому ( Коробов , 2010а; Коробов и др. В печати). Таким образом, не исключено, что сеть наблюдательных постов и укреплений, устроенная во II–IV вв. на вершине Боргустанского хребта и в месте впадения р. Эшкакон в Подкумок, являлась своеобразным аланским «лимесом», маркирующим южную границу проживания данного населения на стыке степей и предгорий Северного Кавказа в эпоху, предшествующую гуннскому завоеванию ( Коробов , 2010б). Если это предположение правильно, то именно к этому времени следует относить густую сеть из 17 неукрепленных поселений, обнаруженных нами на первой террасе левого берега р. Подкумок, которые тянутся практически без перерыва от аула Джага до поселка Мирный (рис. 3, 1 ). Анализ аэрофотосъемки демонстрирует существование здесь подкурганного могильника, с большой долей вероятности содержащего катакомбные захоронения II–IV вв. н. э. Эта предварительная информация будет проверена полевыми исследованиями в ближайшее время.

Со второй половины V в. в Кисловодской котловине широко распространяется обряд грунтовых камерных погребений в Т-образных катакомбах, традиционно соотносимых с аланским населением ( Кузнецов , 1962. С. 13, 14; 1992. С. 37–42; Афанасьев , 1993; Ковалевская , 2005. С. 151, 152; Малашев , 2008. С. 273–275; Габуев, Малашев , 2009. С. 146–149). К этому же периоду относятся многочисленные поселения, устроенные в виде каменных крепостей или открытых селищ. Плотность заселения Кисловодской котловины достигает своего максимума – к периоду раннего средневековья мы относим 353 археологических памятника, среди которых 121 укрепленное и 115 неукрепленных поселений; пять склеповых, 67 грунтовых и 29 скальных могильников, два святилища. Большинство этих памятников датируется в пределах середины V – середины VIII в. н. э., за исключением некоторых погребений под скальными навесами, относимых к более позднему времени (VIII–IX вв.). Очевидно, что аланы, для которых характерно устройство катакомбных захоронений, по-видимому, массово заселяют Кисловодскую котловину в середине V в. н. э. и исчезают из нее в середине VIII в. н. э., когда их сменяет население, практикующее обряд захоронений под скальными навесами ( Кузнецов , 1962. С. 76; Ковалевская , 1984. С. 156; Афанасьев, Рунич , 2001. С. 22, 23; Коробов , 2004. С. 89).

Памятники раннего средневековья плотно занимают практически всю территорию Кисловодской котловины, поднимаясь на высоту до 1800 м и более. Основное их количество лежит в нижнем и среднем течении Подкумка и его притоков (рис. 3, 2). Как правило, места обитания аланского населения пред- ставляют собой небольшие (до 0,5 га) укрепленные поселения на краю скальных мысов, к которым прилегают ровные пространства с плодородными земельными участками, за которыми следуют склоны делювиальных холмов, зачастую используемые для устройства катакомбных захоронений. Большинство неукрепленных поселений представляют собой места сбора подъемного материала и, по аналогии с поселениями кобанской культуры, скорее маркируют зоны хозяйственного освоения, чем зоны постоянного обитания. Имеется, однако, некоторое количество неукрепленных поселений со следами проживания в виде сохранившихся на поверхности развалов каменных построек. Некоторые из них достигают весьма крупных размеров – например, поселение Зубчихинское 3 площадью около 6 га, на котором обнаружено 47 каменных развалов от строений (Коробов, 2012). Примечательны укрепления на скальных останцах, очевидно, выполнявшие роль центральных поселений котловины в эпоху раннего средневековья (Korobov, 2012. Р. 49, 50).

Картина плотного освоения Кисловодской котловины в раннесредневековый период резко меняется с исчезновением аланского населения в середине VIII в., когда на смену катакомбной традиции погребений приходит традиция захоронений под скальными навесами. Вместе с изменением погребальной практики меняется техника домостроительства, прослеженная на двух основных укрепленных поселениях, подвергавшихся систематическим раскопкам, – Указатель и Горное Эхо. Так, на обоих памятниках на смену более ранним постройкам (VI– VII вв.), отличающимся высоким качеством каменной кладки, приходят более поздние, VIII–IX вв., когда основные сооружения предшествующего периода были разрушены, а на их месте возникли грубо построенные круглоплановые сооружения на каменном цоколе (так называемые «юрты») ( Ковалевская , 2005. С. 125–129; Аржанцева , 2007. С. 76–84).

Исследователями уже отмечался тот факт, что носители обряда захоронения в скальных нишах проникают в Кисловодскую котловину с запада, со среднего течения р. Эшкакон, где встречаются наиболее ранние погребения данного типа ( Афанасьев и др. , 2004. С. 53; Коробов , 2004. С. 87). Впоследствии данное население осваивает в основном среднее и нижнее течение Аликоновки, где как раз и расположены упоминавшиеся выше укрепленные поселения Указатель и Горное Эхо (рис. 3, 2 ). Имеются единичные скальные захоронения, как правило, находящиеся поблизости от укрепленных поселений более раннего периода, что также свидетельствует в пользу того, что новые обитатели Кисловодской котловины предпочитали селиться на заброшенных аланами крепостях. Такие погребения были исследованы на реках Подкумок (Острый Мыс), Березовая (Мосейкин Мыс) и Кабардинка (Кабардинское 1). Это таинственное население, относимое некоторыми исследователями к тюркоязычным племенам (болгарам) ( Коробов , 2004. С. 88, 89), оставило весьма мало следов в котловине помимо характерных захоронений под скальными навесами и исчезло без следа.

Ситуация с заселением Кисловодской котловины вновь меняется в X в., когда на смену носителям скальных погребений опять приходят аланские племена, устраивавшие обширные грунтовые могильники из Т-образных катакомб. Вновь расцветает аланская культура эпохи государства Алании X–XII вв. К этому времени относится сравнительно небольшое число памятников, но они очень

Боргустанский хр@бе

М. Джин'ал

,—<6. Бермамк

Условные обозначения

Боргустанский хреб^

М. Джинал

**

Условные обозначения

* А ♦ В

О Б ■ Г

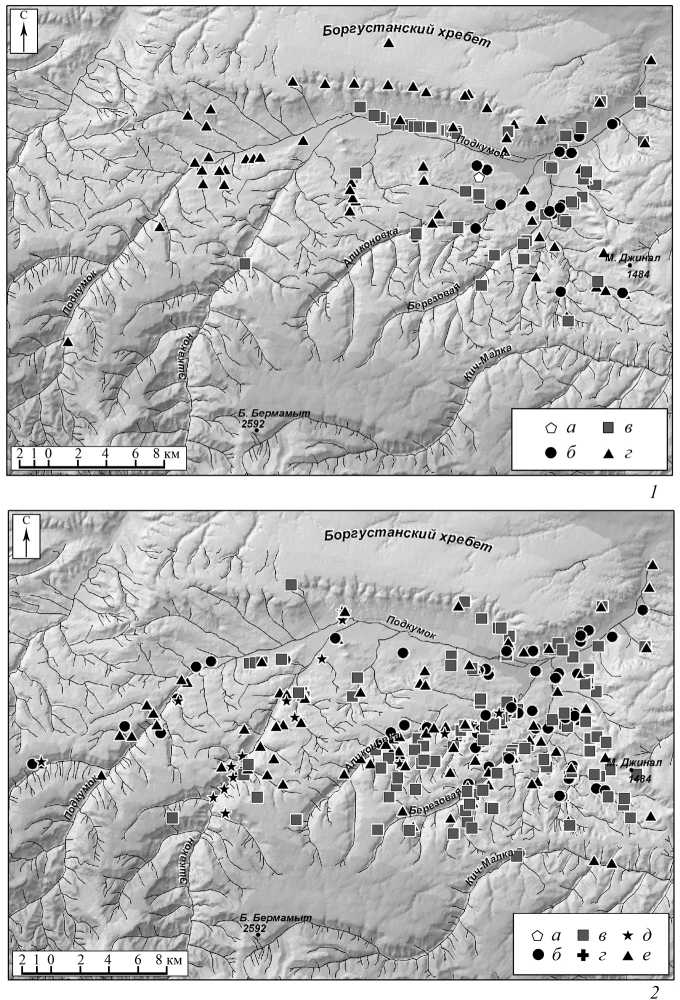

Рис. 4. Археологические памятники Кисловодской котловины

1 – развитое средневековье ( а – грунтовые могильники; б – поселения; в – скальные могильники; г – укрепления); 2 – Новое время ( а – коши; б – одиночные курганы; в – курганные группы; грунтовые могильники; г – поселения; д – укрепления)

выразительны. Это четыре укрепленных и 16 неукрепленных поселений, а также восемь могильников из катакомб, каменных ящиков, склепов и гробниц (рис. 4, 1 ). Примечательно расположение этих памятников. Фактически, за исключением городища Указатель, все они приурочены к основной водной артерии Кисловодской котловины – течению Подкумка – и располагаются на расстоянии 5–6 км друг от друга, образуя крупные поселенческие центры. Таких центров всего пять (Уллу-Дорбунла, Рим-Гора, Указатель, Лесхоз 2 и Долина Очарования 1), но они занимают значительные территории (от 10 до 150 га) и сопровождаются огромными катакомбными могильниками и обширными кладбищами с захоронениями в каменных ящиках и гробницах ( Рунич , 1970; Рунич, Михайлов , 1976; Рунич и др. , 1983; Афанасьев и др. , 2004. С. 120, 125; Ковалевская , 2005. С. 125–129). Очевидно, что перед нами – складывающиеся городские центры Аланского царства, находящиеся на основных торговых путях, важность которых уже отмечалась исследователями ( Кузнецов , 1992. С. 227–230; 1993. С. 27–30).

Монгольское нашествие середины XIII в. и разгром кавказских государств Тамерланом в конце XIV в. положили конец яркой аланской культуре средневековья ( Кузнецов , 1992. С. 329–351). Последний период археологических древностей Кисловодской котловины относится к позднему средневековью, когда на ее территории появляются 14 курганных могильников из небольших каменных насыпей (так называемых «кабардинских» курганов, датируемых в пределах XVI–XVIII вв.) и возникают редкие абазинские поселения (аулы Махуков и Абу-ковых, Жентемировы аулы: Броневский , 2004. С. 127), исчезнувшие в процессе Кавказской войны. Встречаются также многочисленные сезонные пастушьи загоны (коши), принадлежавшие карачаевцам, которые круглогодично занимались выпасами в Кисловодской котловине на протяжении всего XVIII и XIX вв., что отражено в этнографических источниках ( Шаманов , 1972. С. 84, 85) (рис. 4, 2 ). Основание в 1803 г. крепости на месте казачьего поселения и появление вокруг нее города Кисловодска открыли новую страницу в истории освоения этого уникального уголка Северного Кавказа.

Список литературы Этапы заселения Кисловодской котловины по данным археологии

- Абрамова М. П., 1987. Подкумский могильник. М.

- Аржанцева И. А., 2007. Каменные крепости алан//РА. № 2.

- Афанасьев Г. Е., 1993. Этнические аспекты генезиса катакомбного обряда погребений в салтово-маяцкой культуре//Alanica II: Аланы и Кавказ. Владикавказ; Цхинвал.

- Афанасьев Г. Е., Кислов А. В., Чернышев А. В., 2002. К проблеме террасного земледелия на Северном Кавказе (новые методические подходы)//OPUS. № 1-2.

- Афанасьев Г. Е., Рунич А. П., 2001. Мокрая Балка. Вып. 1: Дневник раскопок. М.

- Афанасьев Г. Е., Савенко С. Н., Коробов Д. С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.

- Белинский А. Б., 2011. Клинярский могильник в системе синхронных памятников Восточной и Центральной Европы//Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа. Грозный; М.

- Белинский А. Б., Коробов Д. С., Райнхольд С., 2009. Ландшафтная археология на Северном Кавказе: первые результаты исследования предгорного ландшафта Кисловодска эпохи позднего бронзового -раннего железного века//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Ставрополь. Вып. IX: Археология, краеведение.

- Белинский А. Б., Коробов Д. С., Райнхольд С., 2010. Новые результаты исследований поселений эпохи поздней бронзы с монументальной каменной архитектурой на высокогорных плато к югу от Кисловодска//Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа: Тез. докл. Междунар. науч. конф. «XXVI "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа». Магас.

- Березин Я. Б., 1983. Работы в Предгорном районе Ставропольского края//АО 1981 г.

- Березин Я.Б., 2011. О «темных веках» в истории Кисловодской котловины//Некоторые итоги археологических исследований Кисловодской котловины в начале XXI века: Мат-лы VI заседания Круглого стола в музее «Крепость» 8 октября 2010 г. Кисловодск.

- Биджиев Х. Х., Козенкова В. И., 1980. Предметы кобанской культуры из с. Терезе//СА. № 3.

- Борисов А. В., Коробов Д. С., 2009. Изучение следов террасного земледелия в Кисловодской котловине//РА. № 3.

- Броневский С. М., 2004. Новейшие известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Бро-невским. СПб.

- Виноградов В. Б., Михайлов Н. Н., 1970. Новые памятники скифо-сарматского времени в районе г. Кисловодска//АО 1969 г.

- Виноградов В. Б., Рунич А. П., 1969. Новые данные по археологии Северного Кавказа//Археолого-этнографический сборник. Грозный. Т. III.

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.

- Дударев С. Л., 2004. Белореченский 2-й могильник -памятник эпохи раннего железа Кавказских Минеральных Вод//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир. Вып. 3.

- Ковалев А. А., 1997. Курганы Центрального Предкавказья как опора хронологии среднебронзового века евразийских степей//Новые исследования археологов России и СНГ: Археологические изыскания. СПб. Вып. 42.

- Ковалевская В. Б., 1984. Кавказ и аланы. Века и народы. М.

- Ковалевская В. Б., 2005. Кавказ -скифы, сарматы, аланы. I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.

- Козенкова В. И., 1989. Кобанская культура. Западный вариант//САИ. Вып. Т. 3. В 2-5.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья (Нежинские курганы эпохи бронзы района Кавказских Минеральных Вод). М.

- Кореневский С. Н., 1998. Поселение «Замок» у города Кисловодска (нижний слой)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. I: Археология. Ставрополь.

- Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. М.

- Коробов Д. С., 2004. К вопросу о скальных захоронениях Кисловодской котловины//Проблемы древней истории и культуры Северного Кавказа: Сб. ст. М.

- Коробов Д. С., 2010а. Погребальный комплекс начала III в. н. э. из Кисловодской котловины//РА. № 1.

- Коробов Д. С., 2010б. Укрепления эпохи раннего средневековья на Боргустанском хребте близ Кисловодска//Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск. № 1 (27).

- Коробов Д. С., 2012. Раннесредневековые поселения в Зубчихинской балке близ Кисловодска//Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск. № 1 (35).

- Коробов Д. С., Борисов А. В., 2011. О земледелии эпохи позднего бронзового -раннего железного века в Кисловодской котловине//Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа. Грозный; М.

- Коробов Д. С., Борисов А. В., 2012. О земледелии алан Кисловодской котловины в I тыс. н. э.//РА. № 3.

- Коробов Д. С., Кадиева А. А., Бездудный В. Г. В печати. Комплекс памятников эпохи раннего средневековья в балке Конхуторской под Кисловодском//Сборник Кавказоведческой группы Института археологии РАН.

- Коробов Д. С., Райнхольд С., 2008. Новый тип поселений кобанской культуры в окрестностях Кисловодска//КСИА. Вып. 222.

- Кузнецов В. А., 1962. Аланские племена Северного Кавказа//МИА. № 106.

- Кузнецов В. А., 1992. Очерки истории алан. 2-е изд. Владикавказ.

- Кузнецов В. А., 1993. Алано-осетинские этюды. Владикавказ.

- Любин В. П., Беляева Е. В., 2002. Первые находки среднего и нижнего палеолита на Ставрополье//XXII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа (тезисы докладов). Ессентуки; Кисловодск.

- Любин В. П., Беляева Е. В., 2004. Работы Центральнокавказской палеолитической экспедиции//АО 2003 г.

- Малашев В. Ю., 2008. Хронология погребальных комплексов могильника Клин-Яр III сарматского времени//Проблемы современной археологии: Сб. памяти В. А. Башилова. М. (МИАР. № 10.)

- Райнхольд С., 2012. Экономическая основа культурного ландшафта высокогорных регионов -исследование поселений с «симметричной планировкой» с использованием системы ГИС//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации: Мат-лы Междунар. науч. конф. «XXVII "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа» (Махачкала, 23-28 апреля 2012 г.). Махачкала.

- Рунич А. П., 1967. Энеолитическое поселение близ Кисловодска//СА. № 1.

- Рунич А. П., 1970. Катакомбы Рим-Горы//СА. № 2.

- Рунич А. П., Березин Я. Б., Савенко С. Н., 1983. Комплекс памятников раннего средневековья в верховьях реки Подкумок//Проблемы археологии и этнографии Карачаево-Черкесии. Черкесск.

- Рунич А. П., Михайлов Н. Н., 1976. Городище Бургусант или Рим-Гора//МИСК. Вып. 14.

- Флёров В. С., 1989. Клин-Ярская экспедиция в 1983-1985 гг. (памятники УШ-УП вв. до н. э. и II-VIII вв. н. э. в Кисловодске)//КСИА. Вып. 196.

- Флёров В. С., 2007. Постпогребальные обряды Центрального Предкавказья в I в. до н. э. -IV в. н. э. и Восточной Европы в IV в. до н. э. -XIV в. н. э. М.

- Челеби Э., 1979. Книга путешествия. Вып. 2. М.

- Шаманов И. М., 1972. Скотоводство и хозяйственный быт карачаевцев в XIX -начале XX в.//КЭС. Вып. 5.

- Arzhantseva I. A., Deopik D. V., Malashev V. Yu., 2000. Zilgi -early Alan proto-city of the first millennium AD on the boundary between Steppe and Hill Country//Colloquia Pontica 5: Les Sites archeologiques en Crimee et au Caucasus durant l'Antiquite tardive et le haut Moyen-Age. Leiden; Boston; Köln.

- Härke H, Belinskij A. B., 2000. Nouvelles Fouilles de 1994-1996 dans la necropole de Klin-Yar//Colloquia Pontica 5. Les Sites archeologiques en Crimee et au Caucasus durant l'Antiquite tardive et le haut Moyen-Age. Leiden; Boston; Köln.

- Korobov D., 2012. Early Medieval Settlement in Southern Russia: Changing Directions//Medieval Archaeology. Vol. 56.

- Reinhold S., 2007. Untersuchungen zur späten Bronze-und frühen Eisenzeit im Kaukasus: Materielle Kultur, Chronologie, Fernkontakte//Universitäts Forsch. Prähist. Arch. Bonn. Bd. 144.

- Reinhold S., Belinskij A. B., Korobov D. S., 2007. Landschaftsarhäologie im Nordkaukasus//Eurasia Antiqua: Zeitschrift für Arhäologie Eurasiens. Bd. 13. Mainz am Rhein.

- Reinhold S., Korobov D., 2007. The Kislovodsk basin in the North Caucasian piedmonts -archaeology and GIS studies in a mountain cultural landscape//Preistoria Alpina. Trento. Vol. 42: Interpretation of sites and material culture from mid-high altitude mountain environments.