Этический калькулятор: от философской "вычислительной морали" к машинной этике искусственных моральных агентов (ИМА)

Автор: Макулин Артем Владимирович

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 11, 2020 года.

Бесплатный доступ

Одной из черт современного социально-философского познания является его включенность в решение этических проблем в новых условиях, фундированных последствиями «информационного взрыва», цифровизацией, массовым внедрением цифровых технологий в гуманитарные сферы. Ключевой проблемой становится осмысление роли так называемой «машинной этики», т. е. совокупности теоретических подходов к гипотетическим проблемам морального поведения машин в рамках искусственного интеллекта. В статье излагается точка зрения, согласно которой этика на протяжении многих веков становления различных философских систем выработала множество механизмов собственной алгоритмизации, что открывает широкие возможности для становления «вычислительной морали» вплоть до появления искусственных моральных агентов (ИМА). В работе кратко рассмотрены вопросы истории формализации этических проблем и решений, определены попытки их алгоритмизации в философии, охарактеризована социально-философская составляющая такого феномена, как этический калькулятор.

"исчисления счастья", этическое исчисление, машинная этика, вычислительная мораль, искусственный моральный агент (има), нетикет, этика искусственного интеллекта

Короткий адрес: https://sciup.org/149134723

IDR: 149134723 | УДК: 17.03 | DOI: 10.24158/fik.2020.11.2

Текст научной статьи Этический калькулятор: от философской "вычислительной морали" к машинной этике искусственных моральных агентов (ИМА)

Один из основанных на «эффектах вычислимости» доводов в пользу научного понимания этических проблем заключается в том, что без попыток создания единого, общепризнанного, понятного, проверяемого и вычисляемого кода-алгоритма невозможно будет решить этические проблемы общества в принципе, разночтение которых в рамках существующих этических систем считается серьезной преградой для осмысления моральной составляющей любого социального действия в глобализирующемся мире.

Развитие этики на протяжении уже более чем двух с половиной тысяч лет демонстрирует очевидный вывод: если пренебречь исключительными трудно разрешимыми случаями и условиями (этические дилеммы: соломоново решение, благородная ложь, плацебо), мы увидим, что обыватели, специалисты и даже коллективные субъекты (профессиональные сообщества, партии, движения, группы по интересам) недостаточно осведомлены об алгоритмах морального действия и, соответственно, не подготовлены к решению этических проблем, с которыми обычно приходится иметь дело современному человеческому сообществу. За исключением, видимо, только тех случаев, когда этика подчинена единому морально-нравственному предписанию, выраженному в религиозном тексте, – однозначное этическое решение нивелируется или «подгоняется» под текущие нужды, а вместе с ним исчезает и характерный для философской традиции интерес к истине в вопросах познания добра и зла. Остаются условные «традиционалисты» и «модернисты», «коллективисты» и «индивидуалисты», явно или открыто использующие двойные стандарты при решении этических проблем. Первая группа склонна сохранять морально-нравственные нормы, которые часто не согласуются с современными изменениями, вторая выстраивает свою идеологию исключительно за счет борьбы со старыми ценностями и этическими программами, часто приводя в ужас представителей первой группы своими далеко идущими проектами и планами по деконструкции всего и вся, что некогда составляло суть морального поступка.

Цифровая революция, вычислительный поворот и развитие современных цифровых гуманитарных наук, а также постоянное апеллирование к проблеме искусственного интеллекта – все это не может не отразиться на классических проблемах этики и способах их решения. Одним из наиболее актуальных в этой области является вопрос, во-первых, о статусе «машинной этики» (англ. machine ethics), или этике искусственного интеллекта (англ. the ethics of artificial intelligence), и во-вторых, о том багаже философских знаний, которые были накоплены за две с половиной тысячи лет и непосредственно связаны с проблемой существования автономной от человека системы или процедуры принятия того или иного этического решения.

Рассматривая суть «машинной этики» через призму истории философии, следует отметить, что это очень обширная тема. Однако можно выделить несколько направлений в данной проблематике. Во-первых, машинная этика – этика искусственного интеллекта, которая является разделом этики технологий (англ. The ethics of technology). Последняя включает в себя робоэтику, курирующую вопросы морального поведения людей при проектировании искусственно разумных существ; машинная этика регулирует их же, но применительно к поведению искусственных моральных агентов (ИМА). Следовательно, можно выделить два больших блока проблем в рамках философского осмысления достижений современной технической мысли с точки зрения их соответствия этическим принципам: первый – моральные проблемы человека (разработчика) при создании искусственных систем, второй – моральное (псевдоморальное) поведение машин. Также значимым представляется и аспект общения людей в сети Интернет, т. е. сетевой этикет, так называемый нетикет (от англ. net – «сеть» + фр. etiquette – «этикет»), под которым понимаются правила поведения и общения в Сети, призванные нейтрализовать неприемлемые ситуации (игнор, спам, троллинг, флейм, флуд, некорректный ответ, хейтеринг и др.).

В данной работе будут рассмотрены только вопросы, касающиеся попыток создания неких автономных систем, способных алгоритмизировать этическое решение на конкретных примерах в историко-философской традиции.

Общая суть проблемы заключается в следующем: предположим, что дана некая программа, способная моделировать и даже разрешать этические ситуации. Существует ли у машины возможность на основе вложенных в нее алгоритмов и вполне проверяемых вычислений получать однозначное этическое решение? Этот вопрос можно сформулировать и чуть иначе: предоставляют ли возможность накопленные человечеством принципы и модели этического поведения получить для современного общества необходимое количество лаконичных алгоритмов, чтобы дать чему-либо однозначную этическую оценку, которой могут придерживаться в кантовском смысле все, кто будет следовать ее выводам.

Обобщая вышесказанное, мы видим цель нашей работы в том, чтобы ответить на вопрос о природе феномена, который условно обозначим как этический калькулятор. Следует отметить, что данное понятие не является чем-то абсолютно новым. В связи с этим обстоятельством необходимо посмотреть на историю философии, в которой мы можем найти примеры попыток формулирования и решения этических вопросов на основе их принципиальной вычислимости. Следует также отметить, что этическое редко рассматривалось изолированно и зачастую растворялось в политическом, социальном или чисто познавательном контекстах. Рассуждая о некой дедуктивности работы этического калькулятора, следует отметить, что в известном смысле он выступает против принципа «Deus ex machina» (лат. «Бог из машины»), отражающего непредвиденную и маловероятную развязку ситуации с вмешательством ранее отсутствовавшего в ней фактора.

Уточним, что описание эволюции «вычислительной морали» в рамках статьи может быть только обзорным и не претендует на исчерпывающий анализ.

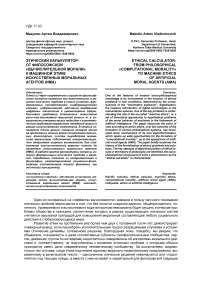

В процессе изучения любой философской проблемы непременно всегда обращаются к Древнему Востоку. В рамках рассматриваемой нами проблемы нас интересует древнекитайская интеллектуальная традиция. Так, следует внимательно проанализировать «Книгу перемен» и ее четкую структурную организованность, представленную знаменитыми 64 гексаграммами. Известно, что и до сегодняшних дней китайцы используют их для принятия важнейших, судьбоносных решений в бизнесе, личных делах и др. (рис. 1). Суть выбора зависит от псевдослучайных процедур, опираясь на которые, комбинаторная таблица выступает в качестве инструмента для гадания и руководства к действию. Следовательно, здесь можно обнаружить некое алгоритмизированное предписание, определяющее действия гадающего, хотя и сам выбор определяется случайностью не меньше, чем вложенным в гексаграммную таблицу «порядком». Так, рассматривая «Книгу перемен» под углом зрения этики, Ю.К. Щуцкий писал: «Именно наличие морального момента в гадании по “Книге перемен” отличает его коренным образом от всякого иного гадания, при котором, как думают, указывается лишь роковой ход событий, когда человек ничего не может изменить и поэтому не рассматривается как этический субъект. Момент случайности, на котором строится техника гадания, имеет своею целью лишь привлечение к участию подсознания, однако это не исключает в дальнейшем вопроса о моральных обязательствах, наличие которых сделало то, что данный памятник постепенно превратился в исходную точку философствования в самом Китае и в странах китайской культуры» [1, с. 103–104].

Рисунок 1 - Слева: гексаграммы «И Цзин» на диаграмме Лейбница [2, р. 117] ; справа: современное табличное представление гексаграмм

Примечательно, что изобретатель комбинаторики Лейбниц, выдвинувший идею создания машины, выполняющей исчисления высказываний, интересовался китайским феноменом «И Цзин», с которой он познакомился, как считается, через европейских миссионеров, побывавших в Китае.

Исследуя формальную структуру «И Цзин», нельзя не отметить бросающиеся в глаза параллели. Так, 64 гексаграммы, полученные путем комбинирования прерывистых и целых линий (инь – янь) сначала в триграммах, а потом и гексаграммах, удивительным образом перекликаются с логикой, т. е. общеизвестными комбинациями классического силлогизма, которых, как известно, 64 по той причине, что категорические суждения (A, E, I, O), входящие в трехчленный силлогизм, определяются соответственно возведением 4 элементов в 3 степень.

И совсем далекая и лишь чисто числовая параллель может быть проведена даже с генетикой. Как известно, в состав ДНК могут входить четыре азотистых основания: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц). Число сочетаний из 4 по 3 составляет 43=64, то есть ДНК может кодировать 64 аминокислоты. В самом метафорическом и приблизительном отношении 64 комбинации условно объединяют древнекитайскую гадательную книгу, логику и основы живой материи.

Примечательно, что Лейбниц мечтал именно об автоматизации логических процедур, т. е. о логическом исчислении и некой «разумной» вычислительной машине.

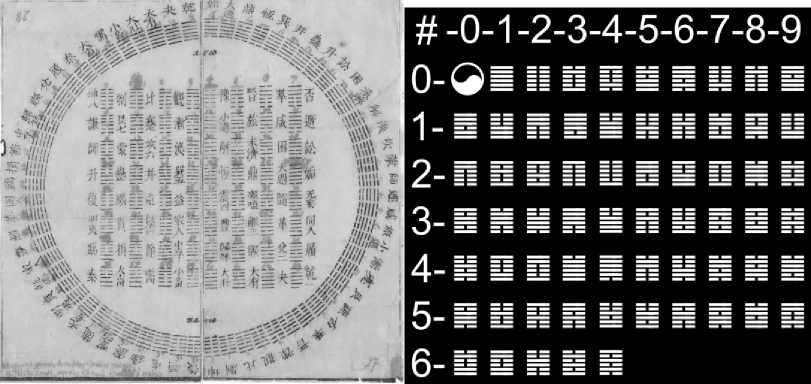

Попытки формализации этических и социально-этических феноменов можно найти еще в античной философии. Среди первых и ярких из них следует назвать рассуждения Платона о «истинном удовольствии монарха и ложном удовольствии тирана». Философ геометрически доказывает некую вычислительную стратегию «политической этики»: «…царь живет в семьсот двадцать девять раз приятнее, а тиран во столько же раз тягостнее» [3, с. 449–450]. Используя линию, на которой расположены формы правления по степени их возрастания от худшей к лучшей или наоборот (рис. 2), Платон устами Сократа делает вывод, что относящийся к каждой форме правления ее представитель живет хуже или лучше в зависимости от степени его удаления от других форм по некой шкале политических «призрачных подобий», следовательно, олигархическому человеку хуже, чем царю в три раза, а тирану еще в три раза хуже, чем олигарху, следовательно, 3 × 3 = 9. Считая одну из форм два раза (олигарх (аристократ)), Платон предлагает далее еще возвести полученное число в квадрат и куб ((3 × 3)2 = 81 и далее (3 × 3)3 = 729), получив в итоге странную визуализацию (рис. 3).

Рисунок 3 – «Геометрия» счастья монарха и тирана

|

Rulers |

King |

Timocrat |

Oligarch |

Democrat |

Tyrant |

|

Glaucon |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Socrates |

1 |

2 |

3 |

(6) |

(9) |

|

= 1 |

2 |

3 |

Рисунок 2– Формы правления, выстроенные по степени деградации

Небезынтересны и попытки Платона вывести точное число граждан в идеальном государстве, которых согласно основателю идеализма должно быть 5040. Примечательно, что данное число является так называемым факториалом из числа 7, т. е. 7! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 = 5 040.

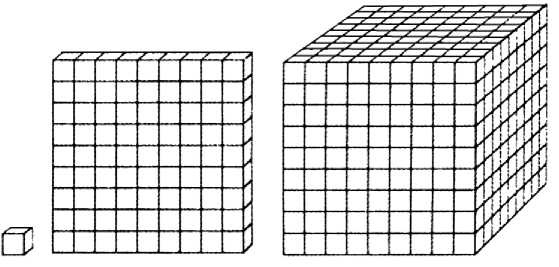

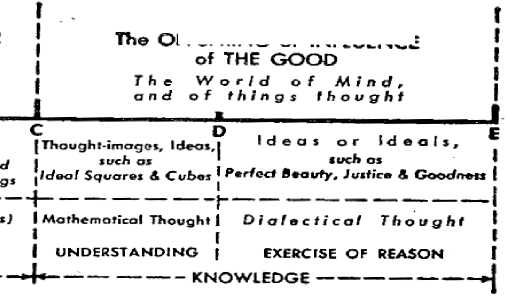

Что касается краеугольного камня в теории познания Платона – знаменитого «мифа о пещере», то и он тоже будет формализован, однако сделано это будет не отцом объективного иде- ализма, а

СЕ

AC

СЕ

AC

в XX столетии комментаторами платоновской философии (рис. 4–5, табл. 1).

D Е BC

= — = —, из чего следует, что BC = CD.

— = —, из чего следует, что CD = AB, DE = BC. CD AB , , ,

Умопостигаемое

Видимое

Идеи фигур Фигуры

Вещи

Подобия ,

из чего следует, что рассудок напоминает уподобление, а

ум – веру.

THE SUN

1 I

The LIGHT end POWER of THE SUN Tiro World of Srgbt, and of fhMgj jeen

Imagm в

Objects

| S/io^ows and | Animats. Trees on । Reflections | Manufactured thin

I (The chonginy world of fho Sense

I | j CONJECTURE i

BELIEF

OPINION —

THE GOOD or INFLUENCE

Рисунок 4 – Формализация платоновской «метафоры линии»

Таблица 1 – Платоновская «метафора линии»

|

Пещера |

Греческий аналог |

Уровень познания |

|

|

AC – видимое |

Внутри пещеры |

||

|

CE – умопостигаемое |

Вне пещеры |

||

|

DE – идеи фигур |

Episteme (Noesis) |

Ум |

|

|

CD – геометрические фигуры |

Dianoia |

Рассудок |

|

|

BC – вещи |

Pistis |

Вера |

|

|

AB – «подобия» (тени) |

Eikasia |

Уподобление |

Рисунок 5 – Графическое представление видимого и умопостигаемого в платоновской философии

Не обошел стороной проблему исчисления добродетелей и Аристотель, который, как известно, впервые употребил термин «этика» для обозначения области исследования практической философии. Можно допустить, что «список пороков и добродетелей» выстраивался Стаги-ритом в табличной форме [4, с. 704] (табл. 2).

Таблица 2 – Добродетель как середина

|

Порок |

Добродетель |

Порок |

Добродетель |

|

безрассудство |

мужество |

благоразумие |

трусость |

|

расточительство |

щедрость |

бережливость |

скупость |

|

бесстыдство |

прямота |

скромность |

ханжество |

В современной версии аристотелевская этика золотой середины обычно выражается как некая система настроек, в которой сама добродетель, т. е. середина, размыта и балансирует между двумя полюсами пороков (рис. 6).

Рисунок 6 – Пороки и добродетели

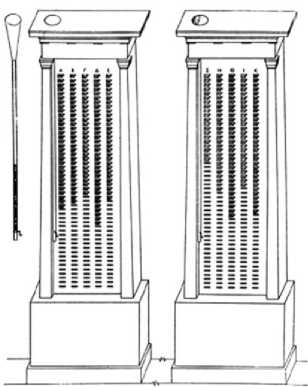

Попытки отдать сложные решения на откуп некой математической или геометрической гармонии были имманентны не только в философской, но и в политической древнегреческой традиции. Примечателен так называемый клеротерион (др.-греч. KAnpwTqpiov - от древнегреческого «клерос» (kleros) - «жребий») - «машина для жеребьевки». Данное изобретение, как известно, служило ключевым техническим инструментом афинской демократии (рис. 7). Понятно, что клеротерион выступал в качестве некоего технического прообраза искусственного политического интеллекта, которому передавались функции средства «правильного» формирования власти.

Рисунок 7 – Реконструкция клеротериона

Исследователь В.Н. Руденко полагает, что клеротерион был ярким примером «матричного принципа формирования власти». С одной стороны, данное устройство олицетворяло стремление к введению начал справедливости и порядка в процедуру выборов, с другой – являлось «квинтэссенцией пороков демократии» [5, с. 159].

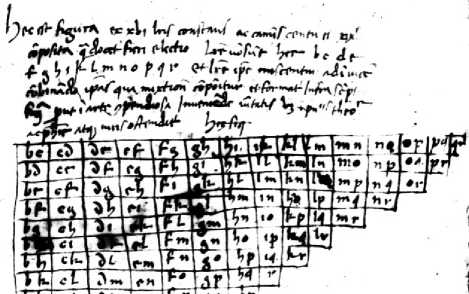

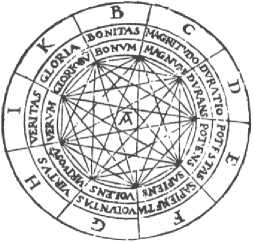

В Средние века попытки избавиться от субъективизма и математически приблизиться к божественному идеалу были предприняты Р. Луллием (1235–1315). Впечатляют предлагаемые им комбинаторно-табличные способы «правильного» избрания достойных иерархов церкви (рис. 8–9).

|

bc |

cd |

de |

ef |

fg |

gh |

hi |

ik |

kl |

lm |

mn |

no |

op |

pq |

qr |

|

bd |

ce |

df |

eg |

fh |

gi |

hk |

il |

km |

ln |

mo |

np |

oq |

pr |

|

|

be |

cf |

dg |

eh |

fi |

gk |

hl |

im |

kn |

lo |

mp |

nq |

or |

||

|

bf |

cg |

dh |

ei |

fk |

gl |

hm |

in |

ko |

lp |

mq |

nr |

|||

|

bg |

ch |

di |

ek |

fl |

gm |

hn |

io |

kp |

lq |

mr |

||||

|

bh |

ci |

dk |

el |

fm |

gn |

ho |

ip |

kq |

lr |

|||||

|

bi |

ck |

dl |

em |

fn |

go |

hp |

iq |

kr |

||||||

|

bk |

cl |

dm |

en |

fo |

gp |

hq |

ir |

|||||||

|

bl |

cm |

dn |

eo |

fp |

gq |

hr |

||||||||

|

bm |

cn |

do |

ep |

fq |

gr |

|||||||||

|

bn |

co |

dp |

eq |

fr |

||||||||||

|

bo |

cp |

dq |

er |

|||||||||||

|

bp |

cq |

dr |

||||||||||||

|

bq |

cr |

|||||||||||||

|

br |

||||||||||||||

Рисунок 8 – Комбинаторная таблица избрания иерархов церкви

Рисунок 9 – Оригинальное изображение таблицы избрания иерархов церкви [6, p. 30]

С точки зрения В.И. Вольского, данная процедура должна была исключить в церковной организации случаи «мошенничества и покупки церковной должности» [7, с. 191].

Нельзя не обратиться к рассмотрению так называемой «логической машины» Р. Луллия (рис. 10), описанной им в «Великом искусстве». Основное предназначение этого изобретения, которое было представлено системой концентрических кругов, разделенных на сегменты и вращающихся относительно друг друга, заключалось в том, чтобы «механически получить все комбинации понятий, соответствующие религиозным истинам» [8, с. 350].

Рисунок 10 – «Логическая машина» Р. Луллия [9]

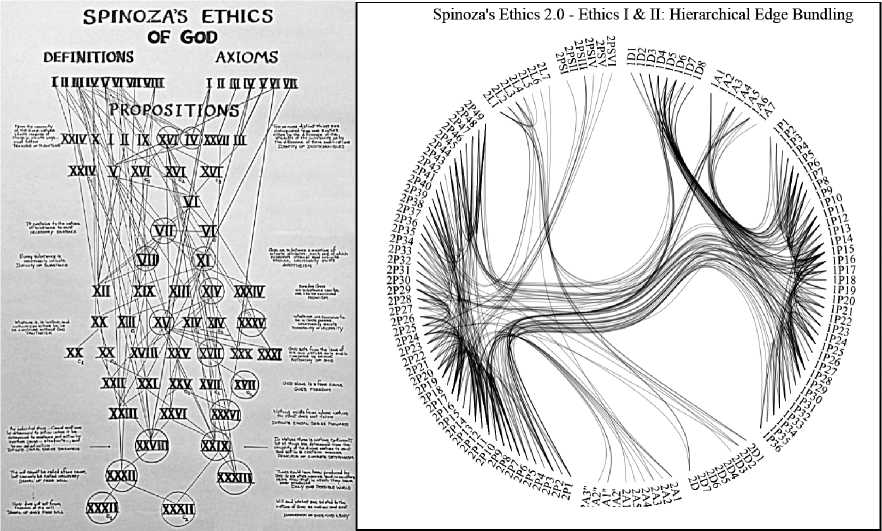

В рамках новоевропейской философской традиции примечательны этические изыскания Б. Спинозы, который выстроил их на манер строгих геометрических доказательств. Система обосновывающих друг друга схолий и аксиом в «Этике» философа позволила современным исследователям создать статичные и интерактивные цифровые графы, визуализирующие связи между различными положениями его книги. В целом система Спинозы напоминает первую в истории европейской мысли систему калькуляций этических положений, которой вполне мог бы воспользоваться некий искусственный разум, опирающийся на замкнутую систему аксиом и доказательств без обращения к какой-либо субъективной точке зрения на ту или иную проблему этики (рис. 11).

Рисунок 11 – Слева: граф этики Спинозы (автор Joel Friedman); справа: интерактивный граф 1–2 частей «Этики» Спинозы [10]

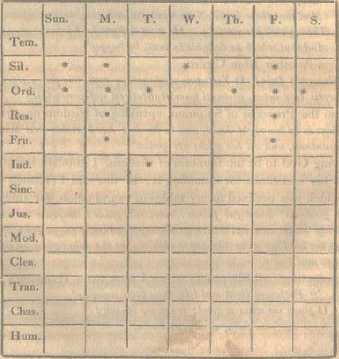

В эпоху Нового времени Бенджамин Франклин (1706–1790), пытаясь формализовать этическое поведение человека, составил таблицу добродетелей, которая должна была быть одновременно неким недельным отчетом и планом-матрицей для богобоязненного христианина. Тринадцать добродетелей сочетались с днями недели – необходимо лишь было отметить нарушение или соблюдение соответствующего показателя в определенный день (рис. 12).

FORM OF ТИ1 PAGES.

TEMPERANCE.

Eat not to dulncss: drink not to elevation.

Рисунок 12 – Матрица добродетелей

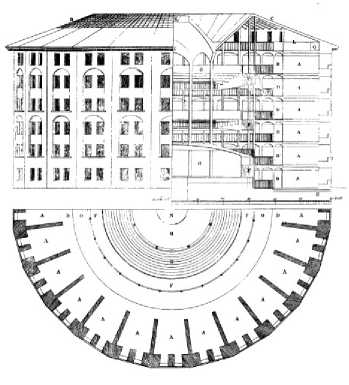

Особенная роль в формализации этики принадлежит родоначальнику утилитаризма И. Бентаму (1747–1832), автору проекта идеальной тюрьмы – Паноптикума (рис. 13), в котором один стражник мог наблюдать за всеми заключенными одновременно, причем последние постоянно чувствовали «всевидящее око», т. к. не знали наверняка, находятся ли они в каждый момент времени под наблюдением или нет.

Рисунок 13 – Паноптикум. Чертеж Иеремии Бентама, 1791 г.

М. Фуко писал: «В паноптикуме… каждый в соответствии с его местом наблюдается всеми остальными или же только некоторыми, и потому мы имеем дело с аппаратом полного и кругового недоверия, поскольку здесь отсутствует какая-либо безусловная точка зрения. Совершенство наблюдения – это итог недоброжелательства» [11, с. 237–238].

Помимо паноптикума, конечно, следует обратить внимание на термин «исчисление счастья» (англ. the felicific calculus), предложенный И. Бентамом. Под данным выражением родоначальник утилитаризма понимал процедуру вычисления степени или количества удовольствия, которое может вызвать конкретное действие человека. Будучи этическим гедонистом, Бентам считал, что моральная правильность или неправильность действия зависит от количества удовольствия или боли, которое оно вызывает. Согласно его рассуждениям успешный расчет мог, по крайней мере в принципе, определить моральный статус любого рассматриваемого действия. Алгоритм также известен как исчисление полезности (англ. The utility calculus) и гедонистическое исчисление (англ. The hedonistic calculus).

Также примечательны такие разработки Бентама, как «Сравнительная таблица удовольствий», «Таблица источников действия с пояснительными замечаниями и наблюдениями [12, p. 32] и «Таблица супружеств, которые должны быть запрещаемы» [13].

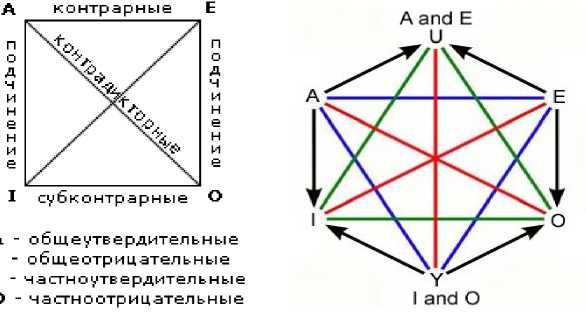

Среди современных и компактных «вычислительных» инструментов этики и в большей степени логических средств в области этических изысканий выделяется деонтический гексагон [14], берущий свое структурно-функциональное начало в логическом квадрате и являющийся его расширением [15] (рис. 14).

Е I

Рисунок 14 – Слева: логический квадрат; справа: деонтический гексагон

В современной парадигме «машинной этики» большую роль играют приложения так называемой «машины Тьюринга» к этическим решениям [16], а также этика искусственного интеллекта, рассматриваемая в рамках этики технологий морального поведения искусственных моральных агентов (ИМА), т. е. роботов или компьютерных программ принимающих этические решения.

На общем фоне выделяются попытки создания мобильных компьютерных приложений, моделирующих этические решения. Данные продукты представлены на базе крупных платформ App Store и Google Play. Например, интерес представляет проект «A Framework for Ethical Decision Making» [17], разработанный в рамках деятельности «The Markkula Center for Applied Ethics» (Santa Clara University).

Исследуя вклад мыслителей в проблему «машинной этики», нельзя пройти мимо отечественной философской рефлексии в отношении формализации этики и приложения результатов этого процесса к социально-философским проблемам.

На общем фоне выделяются работы В.А. Лефевра. Исследуя так называемые рефлексивные игры, ученый развивал «алгебру совести», в рамках которой математические модели субъектов коммуникации, многократно отображающие информацию о себе и друг друге посредством иерархии представлений, понимаются как средство представления формального поведения субъектов в рамках этических ситуаций [18].

Таким образом, в истории философии и социальной мысли накоплен одновременно богатый и противоречивый материал, который, безусловно, будет востребован парадигмой «машинной этики». Понятно, что, если в будущем и возникнет некий «этический калькулятор», позволяющий вводить в него данные об известных многочисленных условиях, способствующих объективному и глубокому решению этических дилемм и проблем, и получать мгновенный ответ, то все же маловероятно, чтобы «моральные решения» такого калькулятора смогли бы избежать критического отношения как со стороны мыслителей, так и пользователей, не говоря уже о самой постановке вопроса о независимом «моральном регуляторе», который априори видится бесчувственным, псевдо- или даже антиморальным.

Итак, с одной стороны, может показаться, что «этическая калькуляция» упростит и ускорит решение конфликтов в области морали и даже сделает их мгновенной за счет высоких скоростей вычислительных устройств, с другой – наделит автономные вычислительные системы свойствами моральных судей или моральных регуляторов, что не может не вызвать опасения как у конкретных людей, так и целых групп, часто рассматривающих этическое решение как сугубо личную или групповую прерогативу (голосование, консилиум), не подлежащую передаче на откуп в иную от человеческого разума инстанцию. Однако следует отметить, что автономные «моральные» системы уже есть и действуют независимо от воли людей, например, системы всевозможных защит для предотвращения возможности возникновения аварийных ситуаций: блокирование поврежденных отсеков подводной лодки с членами экипажа, вынужденными ликвидировать аварию; аварийные защиты ядерных реакторов; автоматическое регулирование интервалов между железнодорожными поездами; беспилотные автомобили и телефонные автоответчики; автоматическая блокировка сайтов, счетов и др. Несмотря на все опасения, обусловленные автономизацией «этических регуляторов», т. е. перекладыванием ответственности с человека на машину, алгоритм или какую-либо систему, следует признать, что человечество уже живет не одно десятилетие бок о бок с относительно автономными системами, принимающими в известном смысле этические решения с далеко идущими последствиями.

Также нельзя не отметить, что параллельно с ростом числа теорий, обосновывающих внедрение машин в процесс принятия моральных решений, развиваются концепции, выдвигающие на первый план перечень актуальных опасений по поводу тотальной цифровизации этических аспектов. Часто обсуждаемыми проблемами являются: вопросы об «этическом поведении» военных роботов, поведение которых предлагается контролировать другими роботами [19]; потеря людьми контроля над машинами в том случае, если последние получат различные формы автономности [20].

Примечательно создание специализированных философских центров, занимающихся рисками, связанными с массовым внедрением «машинной этики». Например, Центр изучения экзистенциального риска при Кембриджском университете (The Centre for the Study of Existential Risk (CSER)) официально заявил целью своей работы «изучение и снижение рисков, которые могут привести к вымиранию человечества или цивилизационному коллапсу» [21].

Подводя итог исследованию, по-нашему мнению, следует констатировать полиаспектность и междисциплинарность проблемы цифровизации природы этического решения: ускорение и алгоритмизирование процессов принятия моральных решений посредством технологий, с одной стороны, унифицирует и делает прозрачными традиционные этические правила, с другой – сужает горизонт свободы философского мышления, традиционно ориентирующегося на загадки диалогического мышления, оставляющего за собой право на формулирование «неявного знания», которое не может быть как однозначно формализовано и уточнено, так и безусловно понято и интерпретировано.

Ссылки:

№ 1 (60). С. 188–196.

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Этический калькулятор: от философской "вычислительной морали" к машинной этике искусственных моральных агентов (ИМА)

- Щуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга перемен". М., 1993. 606 с

- Perkins F. Leibniz and China: A Commerce of Light. Cambridge, 2004. 244 p

- Платон. Сочинения: в 4 т. Т. 3, ч. 1. СПб., 2007. 752 с

- Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 4. М., 1983. 830 с

- Руденко В.Н. Клеротерион как выражение идентичности афинской модели демократии // Дискурс-Пи. 2005. № 1 (5). С. 159-162