Этический потенциал специалиста в области управления персоналом: общетеоретический аспект

Автор: Игнатова Валентина Владимировна, Шендель Татьяна Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (17) т.1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теоретическому исследованию понятия, структуры и функций этического потенциала специалиста в области управления персоналом. Данное понятие отражает совокупность реальных нравственных потребностей, возможностей и средств их реализации в осознанном действии на основе знаний морали, нравственных умений и навыков, ценностного отношения (к себе, другим, миру, труду). Данные признаки в ситуациях морального выбора в единстве и взаимосвязи определяют этическую компетентность, необходимую для осуществления организационно-управленческого и экономического; информационно-аналитического; проектного; социально-психологического видов деятельности.

Потенциал, этический потенциал личности, специалист, управление персоналом, моральный выбор

Короткий адрес: https://sciup.org/144153227

IDR: 144153227

Текст научной статьи Этический потенциал специалиста в области управления персоналом: общетеоретический аспект

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011– 2015 гг. отмечено, что в середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Один из таких вызовов – возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Для России ответ на этот вопрос предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала. В современных психолого-педагогических исследованиях приняты определения потенциала, выработанные в психологии (В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, В.И. Слободчиков, Н.И. Ше-вандрин и другие).

По мнению В.Н. Мясищева, потенциал проявляется в сознательной активной избирательности переживаний и поступков человека, основанной на его индивидуальном социальном опыте. При этом в его основе лежат отношения человека, которые содержательно характеризуют его деятельность и выражают всю личность в ее связи с той или иной стороной деятельности [Мясищев, 1995, с. 68]. В данном определении в качестве основных компонентов потенциала выделены когнитивная, аффективная и творческая составляющие.

Б.Д. Парыгин под потенциалом личности понимает определенный уровень ее психических возможностей и внутренней энергии, направленных на творческое самовыражение и самоутверждение личности [Парыгин, 2003, с. 154], тем самым выделяя в потенциале энергетический и творческий контексты и контекст самоэффективности. К данному определению близким считается понятие Н.И. Шеван-дрина, который определяет потенциал как запас жизненной энергии, задатки, способности [Шевандрин, 1999, с. 10].

В.И. Слободчиков потенциал рассматривает как структурированный ресурс определенной мощности, который может быть раскрыт через потребности, влечения, интенции, а потенциал как воплощенный принцип самоорганизации ресурсов – через установки, смысловые образования, ценностные ориентации [Слободчиков, 2000, с. 48–49]. При этом он определяет его место в структуре индивидуальной деятельности: «Ресурс – Потенциал – Действие – Условие – Цель», где первые три элемента суть субъект, последние три – объект, средние три – то, что называется средством.

Анализируя наиболее принятые в педагогике определения потенциала, рассматриваем его в данном контексте как сущностную видовую характеристику человека, заключающуюся в совокупности врожденных и приобретенных способностей субъекта относиться к окружающей действительности, определяющих норму его возможного реагирования на социально-педагогические условия, имеющую объективную направленность в зависимости от потребностей личности и ценнос- тных ориентаций и реализующуюся (развертывающуюся) в деятельности [Игнатова, 2007, с. 105].

Рассмотрев точки зрения ученых на потенциал, мы согласны, что потенциал накапливается, формируется и проявляется в ходе развития человека как индивида, личности, субъекта деятельности и считаем, что потенциал – совокупность реальных внутренних потребностей, возможностей личности и средств их реализации в деятельности при определенных условиях.

В психолого-педагогической литературе описываются различные виды потенциала: трудовой, производственный, дидактический, духовный, творческий, духовнотворческий, интеллектуальный, профессиональный, культурный, профессионально-культурный, лидерский и другие. Понятие «этический потенциал» встречается редко, несмотря на то что в последнее время говорится о моральном «банкротстве» современного человека, о приоритете экономических и технологических ценностей над духовными.

Понятие «этический» соотносится с понятием «этика». Это философская наука, объектом изучения которой являются мораль, нравственность как форма общественного сознания, как одна из важнейших сторон жизнедеятельности человека, специфическое явление общественной жизни. Акцентируя внимание на объектах изучения этики – морали и нравственности, отметим, что мораль рассматривается как социальная форма (сфера) существования принятых в социуме императивов, норм и требований, основанных на силе общественного мнения, предъявляемых человеку, регулирующих его поведение и систему отношений в ситуациях выбора. Нравственность есть духовно-практическая сфера жизнедеятельности человека, самосознания, саморегуляции и саморазвития личности, добровольного выбора поступков в соответствии с целеполаганием по критериям добра, гуманности, совести и личной ответственности.

Таким образом, с учетом содержания понятий «потенциал», «этика», «нравственность» и «мораль» конкретизируем этический потенциал личности как совокупность реальных нравственных потребностей, возможностей личности и средств их реализации в осознанном действии в ситуациях морального выбора. Моральный выбор осуществляется на основе ценностного отношения (к себе, другим, миру, труду), сформировавшегося в результате осознания этических принципов, нор, ценностей.

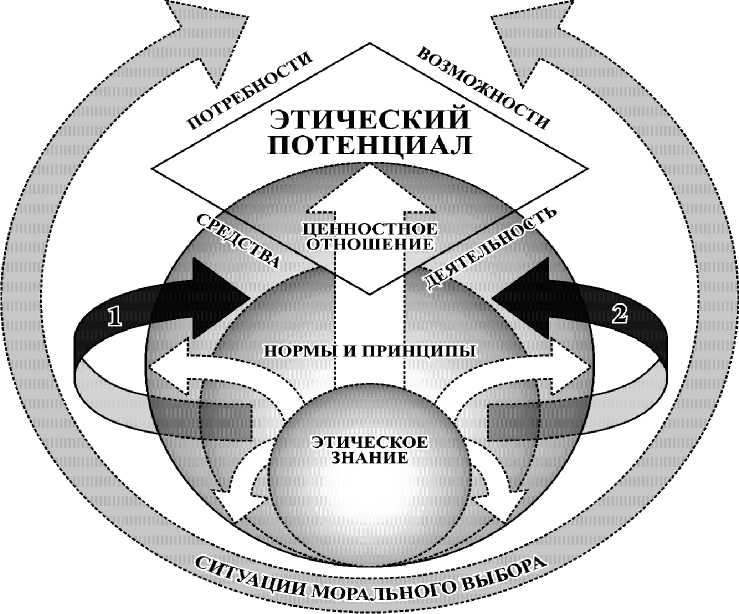

В качестве базовых компонентов этического потенциала личности выступают потребности, возможности, средства, деятельность, ситуации морального выбора, образующие его целостность и единство.

Наглядно компоненты этического потенциала личности представлены на рис.

Опишем данную модель. В виде фигурных стрелок (1 и 2) изображены области этики – мораль и нравственность, которые находятся в диалектической связи. В форме шара представлено этическое пространство, внутри которого на базе этического знания об основных категориях этики происходит формирование этических ценностей. Этические ценности выделяются как идеал: абсолютное основание долженствования, критерий разделения добра и зла, содержащий высшие этические требования, реализация которых сделала бы личность совершенной. Идеал конкретизируется либо непосредственно в нормах, либо проходит стадию конкретизации в принципах, а затем реализуется в нормах. Однако высокие этические принципы очень часто превращаются в красивые слова, абстрактные, оторванные от конкретной жизни теоретические схемы. Обеспечить действенность, эффективность этических принципов, наполнить их конкретным содержанием способна

Рис. Модель этического потенциала личности:

''-'."_'?'"' - рефлексия;

1 - область этической науки - мораль;

2 — область этической науки — нравственность лишь та личность, в сознании которой происходят понимание и осмысление этического знания, норм и принципов, а следовательно, формирование ценностного отношения (к себе, другим, миру, труду), что в последующем является неотъемлемой составляющей в процессе жизнедеятельности и профессиональной деятельности личности. В виде стрелок, находящихся внутри шара, представлен процесс рефлексии. В результате рефлексии этического знания, норм, принципов, ценностного отношения происходит процесс накопления, формирования и проявления этического потенциала, который на рис. изображен в виде ромба, каждая грань которого — его базовые компоненты: потребности, возможности, средства, деятельность. На рис. в виде незавершенного овала показаны ситуации морального выбора, свидетельствующие о том, что именно они являются тем механизмом, который «запускает» процесс формирования потенциала и проецирует его проявление как результат данного процесса.

Описанная модель этического потенциала личности контекстно отражает его основные функции (назначение, роль, ради которых возник и существует исследуемый феномен [Коджаспирова, Коджаспиров, 2000, с. 161]): познавательно-ценностную, морально-регулятивную, нравственно-деятельностную.

Познавательно-ценностная функция этического потенциала личности характеризует реальные, нравственные потребности и возможности личности в освоении этического знания; осознании этических норм и принципов; понимании ценностей, принятых в социуме.

Морально-регулятивная функция отражает ценностное отношение личности к формированию этического потенциала и характеризуется созданием идеального образа этической личности, самооценкой возможностей.

Нравственно-деятельностная функция соотносится с овладением личностью этическими образцами и способами деятельности, что, в свою очередь, указывает на развитие действенно-практической сферы личности, в которой необходимо развивать способность совершать этические поступки, уметь оценивать нравственность поступков и поведение личности с точки зрения моральных норм. Личность выбирает тот способ применения способностей, который соответствует жизненным ценностям, усвоен ею и отражает готовность к нравственной деятельности.

Уточнив понятие «этический потенциал личности», выделив компоненты и его основные функции, перейдем к уточнению понятия «специалист в области управления персоналом».

Понятие «специалист» трактуется нами на основе исследований Ю.А. Лаврико-ва, И.И. Сигова и анализа государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и понимается как лицо, обладающее специальными знаниями, навыками, опытом работы в определенной отрасли или науке, получившее специальность по образованию или в практической деятельности.

В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг.» подчеркивается, что развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Принимая во внимание вышесказанное, заметим, что эффективность профессионального и личностного развития современного специалиста во многом определяется господствующим компетентностным подходом к обучению в условиях модернизации образования.

В современных Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования различных направлений подготовки выделяются общекультурные и профессиональные компетенции. Наибольший интерес для нас представляет основная образовательная программа высшего профессионального образования направления подготовки 080400 «Управление персоналом», в которой обозначено, что в результате ее освоения у выпускника формируются 24 общекультурных и 78 профессиональных компетенций, часть из которых отражает этическое содержание профессиональной деятельности, например:

– знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);

– привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, терпимость (ОК-4);

– способен и готов оказывать консультации по формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат) (ПК-66);

– умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации (ПК-69) и другие, которые контекстно отражают этический аспект деятельности данного специалиста.

По нашему мнению, присутствие этических компетенций в анализируемой основной образовательной программе высшего профессионального образования объясняется тем, что моральный аспект присутствует в профессиональной деятель- ности данного специалиста, который непосредственно включен в систему нравственных отношений с Другими.

Отметим, что в основной образовательной программе высшего профессионального образования направления подготовки 080400 «Управление персоналом» основными видами деятельности специалиста в области управления персоналом являются организационно-управленческая и экономическая; информационно-аналитическая; проектная; социально-психологическая.

Таким образом, учитывая содержание понятия «специалист» и опираясь на государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направления подготовки 080400 «Управление персоналом», специалист в области управления персоналом определяется как лицо, обладающее специальными знаниями, навыками, опытом работы в сфере взаимодействия с людьми, которые способствуют осуществлению его профессиональных функций в контексте организационно-управленческой и экономической; информационно-аналитической; проектной; социально-психологической деятельности. Эффективная реализация выделенных видов деятельности опирается на этические компетенции, которые входят в состав общекультурных и профессиональных компетенций.

Этический потенциал специалиста в области управления персоналом с учетом определения понятий «этический потенциал» и «специалист в области управления персоналом» определяется как совокупность реальных нравственных потребностей, возможностей и средств их реализации в осознанном действии в ситуациях морального выбора на основе знаний морали, нравственных умений и навыков, ценностного отношения (к себе, другим, миру, труду), которые в единстве и взаимосвязи определяют этическую компетентность, необходимую для осуществления организационно-управленческого и экономического; информационно-аналитического; проектного; социально-психологического видов деятельности.

Отметим, что посредством освоения компетенций происходит развитие этического потенциала у специалиста в области управления персоналом, актуализация которого представляется возможной в процессе организации целенаправленной педагогической деятельности.