Этимология гидронима Припять и проблемы иллирийского субстрата в Киевском Приднепровье

Автор: Воронков Александр Анатольевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проникновение иллирийцев в Приднепровье обусловлено миграциями носителей культуры шаровидных амфор в период энеолита. В статье этимология гидронима Припять связывается с иллирийским языком. Общепризнано, что гидроним Припять является сложносоставным. Первому компоненту При- обычно отводилась роль приставки. В данной работе компонент При- рассматривается как отдельный корень. Выводы аргументируются данными археологии и мифологическими представлениями индоевропейцев о сторонах света.

Иллирийцы, культура шаровидных амфор, мифология индоевропейских племён, этимология

Короткий адрес: https://sciup.org/147233386

IDR: 147233386 | УДК: 94(353) | DOI: 10.14529/ssh200107

Текст научной статьи Этимология гидронима Припять и проблемы иллирийского субстрата в Киевском Приднепровье

Проблема миграций иллирийских племён является одной из наиболее актуальной для древнейшей истории Восточной Европы. Начиная с 1960-х годов, был поставлен вопрос о распространении иллирийского ареала до области Правобережья Днепра. Отправной точкой стали исследования О. Н. Трубачёва [7, c. 276—282], который выявил значительный пласт гидронимов с западно-балканскими (иллирийскими) связями в Верхнем и Среднем Поднестровье, в бассейнах Горыни и Тетерева, на киевском правобережном Поднепровье, включая правый приток Припяти — реку Бреща. Всего к настоящему времени иллирийских гидронимов на Правобережье Украины выделено более 40. Они образуют три скопления: «днестровское» (около 30), «житомирское» и «киевское» (последние два более 10 названий) [6, c. 429].

Представляется возможным включить в этот список правый приток Днепра — реку Припять. Существует убеждение, что более древние слои гидронимики чаще сохраняются в названиях крупных рек. Припять относится к числу таких крупных рек. Этимология названия Припяти (др.-русск. Припеть) является одной из давно обсуждаемых проблем в ономастике. По общему согласию принято делить гидроним Припеть на два элемента При- и -петь.

Разные точки зрения предлагались для объяснения значения этих элементов. Первый из них чаще всего понимается как приставка при-. По мнению М. Фасмера При-петь — означает собственно «приток», и второй элемент этого гидронима -петь сравним с др.-греч. ποταμός — «река» [8, c. 365—366]. Это греческое слово восходит к индоевропейскому корню *peth 2 — «поток» [9, с. 1125—1126]. По мнению А. Ф. Рогалёва, элемент -петь восходит к древнеевропейскому географическому термину *pet означающему «расширение, растекание реки» или «быстро двигаться, течь» [5].1 Очевидно, что обе этимологии принципиально сходны, даже если принимать во внимание различия в нюансах. Тем не менее, отличием является предположение А. Ф. Рогалёва о том, что элемент *Пет является самостоятельным названием нижнего течения реки (Пет-река, откуда город Петриков), а При-петь относится к верхнему течению реки, означая приток реки Пет.

Существенный интерес представляет предположение А. Ф. Рогалёва об идентичности двух припятских гидронимов: Пирок — старинное название верховий Припяти и реки Перга в бассейне Припяти [5]. В самом деле, оба гидронима всегда представлялись неясными. В исследовании О. Н. Трубачёва отмечается, что название реки Перга не имело других объяснений, кроме маловероятного сближения со славянским перга — «цветочная пыль» [7, c. 124]. По мнению А. Ф. Рогалёва оба названия представляют собой единое название верховий Припяти, восходящее к основе *per — «быстрый поток» [5]. Гидроним Пирок (или в другом варианте Сто-пирка) включает в себя суффикс —ок (или —ка ), который может присоединяться как к славянским, так и к неясным (или неславянским) гидронимам [7, c. 124].

Насколько не казалось бы ясным объяснение элемента При- как приставки, есть основания предполагать иное его значение. Прежде всего, вызывает сомнение, что такая крупная река как Припять получила свою характеристику только в значении притока Днепра. До средних веков бассейн Днепра целиком не входил в территорию какой либо одной культурно-исторической общности. Поэтому нельзя быть уверенным, что в представлениях древности Припять считалась притоком Днепра, который превращается в широкую полноводную реку только после впадения Десны и Припяти . Тем более важно отметить, что до строительства Киевского водохранилища, при слиянии Днепра и Припяти, последняя была более полноводной [4]. Поэтому возможны были иные варианты представлений, при которых слияние Припяти и Днепра образовывало новую реку, или даже что Борисфен — Данаприс являлся продолжением Припяти, а верхнее течение Днепра являлось притоком этой реки. Но даже если Припять действительно рассматривалась как приток, эта её характеристика не является безусловной для образования названия реки.

Представляется возможным выделить в качестве основы для элемента При- географическую характеристику реки. В отличие от Днепра, имеющего в среднем течении направление север-юг, Припять в основном течении имеет направление преимущественно запад-восток (ближе к устью северо-запад — юго-восток). Можно предположить, что для населения, занимавшего в определенный исторический период территорию вдоль русла Припяти, имело значение направление течения реки с запада на восток.

Элемент При- восходит к индоевропейскому корню *per-2, * prō̆- — «вперёд, переходить, проходить», откуда др.-греч. πρίν — «предварительно, перед», вероятно преобразованное из *πρῐς, древнелатинское prī (из *prei) — «впереди, перед», литовское pìrmas — «первый». Однако др.-греч. πρῶτος — «первый, первоначальный» восходит к иной форме корня: *pṝ-to [11, c. 810—816]. Далее элемент При- может быть сопоставлен с албанской лексемой mbrëma, mbrama — «вечер», ново-греческим το βραδυ — «вечер». Реконструированное прото-албанское состояние лексемы mbrëma — *en-prama идентично др.-греч. προμος — «первый, впереди стоящий» [10, c. 252]. Обе лексемы также происходят из корня *per-2. Предполагаемое значение названия Припяти определяется как «Река, текущая с вечерней (западной) стороны».

Понимание названия реки *pri-peth в значении «вечерняя» (западная») ведёт к интересным выводам об этнической интерпретации гидронима. Индоевропейский корень *per-2 отражается в значении «вечер» исключительно в западно-балканском сегменте и.-е. языков (албанский и ново-греческий). К тому же есть диаметрально противоположные производные от этого корня (из* prō- ), имеющие значение «утренний». Это как восходящие в глубь веков др.-инд. prātár — «ранний, утренний», др.-греч. πρωῒ — «ранний, утренний» так и относительно новое ирландское (разговорное) an-air — «с востока».

В данном случае язык отразил различия в космогонических представлениях. В древности у некоторых индоевропейских народов — а именно у греков и кельтов — ночь (вечер) служила синонимом начала, поскольку с нее начинается день. Не вызывает сомнений, что в греческой мифологии эти представления принадлежат к древнейшим (судя по всему догреческим, пеласгским) представлениям. У Гесиода ( Hesiod. Тheog. 123) богиня ночи Нюкс является первым могущественным существом космогонии, дочерью Хаоса и сестрой Эреба, от которого она рождает светлый Эфир и День, сообразно с господствующим представлениям греков, по которому свет происходит из тьмы и день от ночи [3. c. 470]. Что немаловажно, Нюкс является матерью Гесперид (Атлантид), само имя которых указывает, что они живут на крайнем Западе.

То же самое касается и кельтской космогонии — согласно Цезарю : « Галлы исчисляют и определяют время не по дням, а по ночам: день рождения, начало месяца и года они исчисляют так, что сперва идёт ночь, а за ней день » . [445 — Caes. B. G., XI, 18, 2. — Пер. M. M. Покровского.]. Ирландия также вела отсчёт времени по ночам , а по-бретонски « назавтра» — «antronoz» — «по ту сторону ночи» [2, c. 199]. Возникает вопрос, нет ли в бретонском слове abardaez — «вечер» значения «сын Начала»? Ab-ar-daez, возможно от сложения частицы ab означающей «сын такого-то» + основа ar из и.-е корня *per-2 (ср. др.-ирландское arsid — «древний, прежний» от того же корня).

Появление в ново-греческом лексемы το βραδυ — «вечер», вероятнее всего, связано с иллирийскими языковыми влияниями раннего средневековья, каковых отмечается немало в византийский период. В рамках статьи не обсуждаются гипотезы о возможной преемственности албанского языка от одного из иллирийских диалектов (см. обзор проблемы в [1, c. 8—16]). Как отмечает И. А. Калужская, однозначное решение по поводу наличия палеобалканских элементов в современных балканских языках, чаще всего, затруднительно [1, c. 147]. Но ввиду территориального совпадения иллирийского и албанского, лексемы το βραδυ и албанское mbrëma — «вечер» с немалой вероятностью могут иметь иллирийское происхождение.

Об иллирийской мифологии неизвестно почти ничего, но если вышеуказанные лексемы со значением «вечер» с высокой вероятностью иллирийского происхождения, то и представления иллирийцев о вечере как начале дня должны быть сродни гесио-довским и кельтским.

Что касается второго элемента —петь, то он также с большой вероятностью является иллирийским. Согласно О. Н. Трубачёву иллирийским является название реки Иква (приток Стыри, бассейн Припяти) — из *ei-qu-a со значением «быстро идущая (вода»). А далее элемент —петь обнаруживается в сложносоставном названии реки Икопоть (Икопеть) — притока Случи (бассейн Припяти). В названии Икопоть первый компонент отражает ту же иллирийскую основу, что есть в названии реки Иквы. [7, с. 66]. Второй компонент также родственен греческому ποταμός — «река». Элемент -петь (из и.-е. корня *peth 2 — «поток») в названии Припяти он не может быть балтийским, поскольку в балтийских языках этот корень отразился с метатезой *topamos [9, с. 1125—1126].

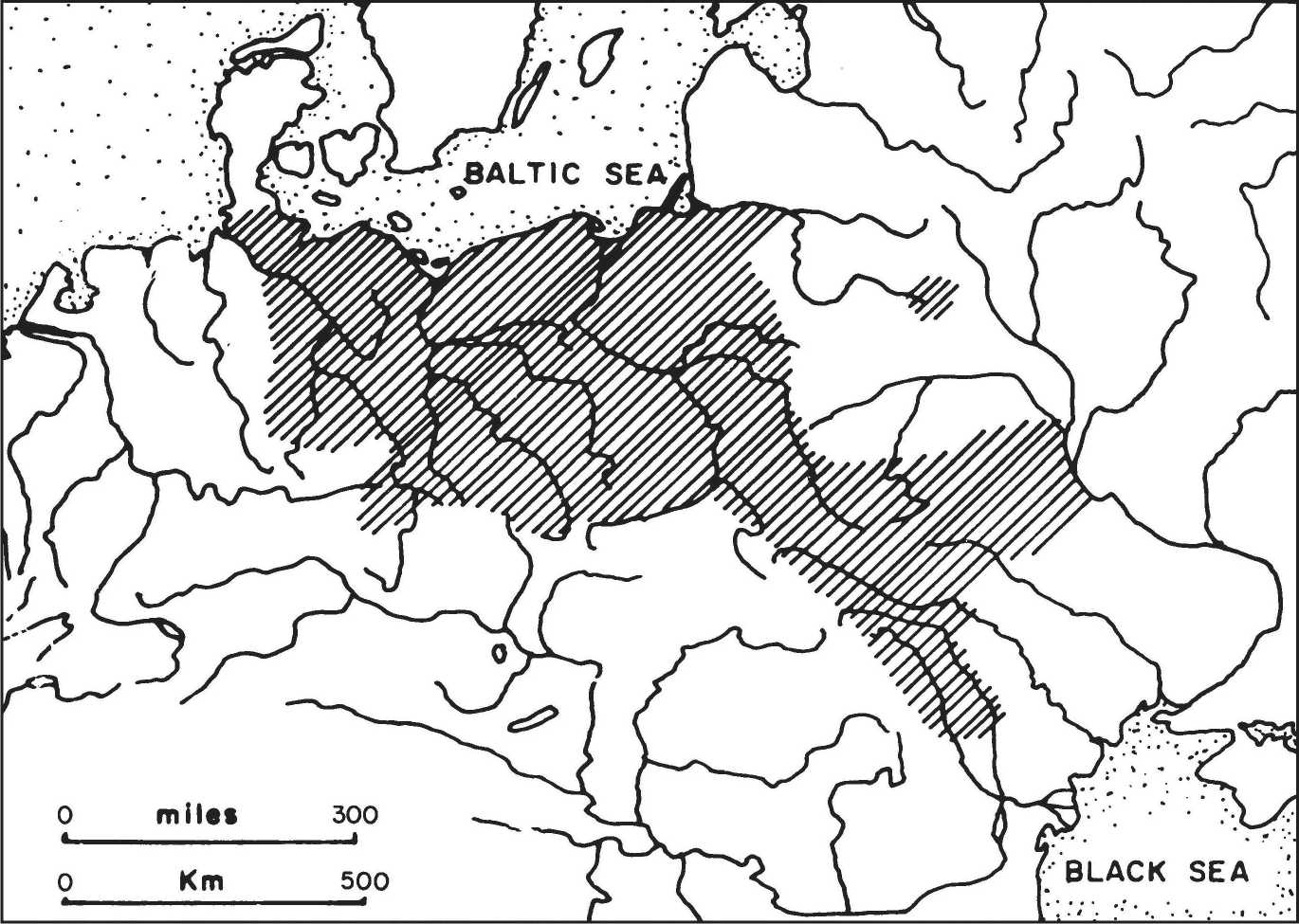

Наличие иллирийского субстрата на Правобережье Днепра является одним из непростых вопросов, связанных с локализацией индоевропейских племён. К настоящему времени наиболее убедительным представляется отнесение их к периоду неолита-энеолита. Согласно выводам Д. Я. Телегина, иллирийские гидронимы «днестровской» и «житомирской» групп могли принадлежать носителям дунайской и лендельской культур (со 2-й половины V — до второй половины IV тыс. до н. э.). На территориях Волыни и Житомирщины находились крайние восточные фланги этих культур. Однако «киевское» скопление иллирийского субстрата объяснимо только более поздним временем, и связано с проникновением на восток носителей культуры шаровидных амфор в III тыс. до н. э. [6, c. 429—430]. Признавая, что генезис культуры шаровидных амфор, возникшей в IV тыс. до н. э. в междуречье Вислы и Одера, является сложным вопросом, Д. Я. Телегин полагает, что в сложении этой культуры важную роль играли и дунайские элементы, ассоциируемые с иллирийцами [6, c. 431].

Таким образом, возникновение гидронима Припять связано с миграциями иллирийских племен на восток. Население, давшее название реки, представляло собой восточный фланг культуры шаровидных амфор. Этот фланг, а точнее даже рукав, вытянулся

Исторические науки

на восток по землям южнее русла Припяти. Он начинался от истоков Припяти, и доходил до среднего течения Днепра, до места слияния этих двух рек. При этом отдельные очаги культуры шаровидных амфор обнаруживаются и севернее русла Припяти (см. рис.). Отсюда следует, что для иллирийских племён, продвинувшихся на восток, имело значение течение реки с запада, с той стороны, откуда они продвигались. Поэтому река получила название «текущей с вечерней (западной) стороны». Значимость западной стороны определялась в целом культурной ориентацией населения, жившего южнее Припяти в эпоху энеолита, на ядро культурно-исторической общности шаровидных амфор расположенное западнее истока Припяти.

Ареал культуры шаровидных амфор (3200—2800 гг. до н. э.)

Список литературы Этимология гидронима Припять и проблемы иллирийского субстрата в Киевском Приднепровье

- Калужская, И. А. Палеобалканские реликты в современных балканских языках. К проблеме румынско-албанских лексических параллелей / И. А. Калужская. — Москва : Индрик, 2001. — 176 с.

- Леру, Ф. Друиды / Ф. Леру ; — Санкт-Петербург : Евразия, 2000. — 286 с.

- Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей : в 3 т. / Ф. Любкер. — Т. 2. — Москва : ОЛМА-Пресс, 2001. — 512 с.

- Парникоза, И. Ю. История формирования и строение долины Днепра в Киеве /И. Ю. Парникоза //Мысленное древо: сайт. — URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/ru/ Sci/Kyiv/lslands/Nature/1-2-HistBud.html (дата обращения: 30 июня 2019 г.).

- Рогалёв, А. Ф. Гидронимия Беларуси / А. Ф. Рога-лёв. — Гомель : Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скори-ны, 1999. — URL: https://rogalevblog.files.wordpress. com/2018/05/d0bfd180d0b8d0bfd18fd182d18c-d0bfd180-d0b8d0bfd0b5d182d18c-d181d182d0bed185d0bed0b4-d181d182d180d183d0bcd0b5d0bdd18c-d0bfd0b8d180.pdf (дата обращения: 30 июня 2019 г.).

- Телегин, Д. Я. Иллирийские и фракийские гидронимы Правобережной Украины в свете археологических исследований / Д. Я. Телегин // Balcanica. Annuaire de ¡Institut des etudes balkaniques, XXIII, — Belgrade, 1992. — С. 425—436.

- Трубачёв, О. Н. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование, этимология, этническая интерпретация. / О. Н. Трубачёв. — Москва : Наука, 1968. — 289 с.

- Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. /М. Фасмер ; [пер. с нем. и доп. О. Н. Труба-чёва]. — Изд. 4-e, стер. — Т. 3. — Москва : Астрель-АСТ, 2009. — 830 [2] с.

- Beekes, R. Etymological Dictionary of Greek / R. Beekes,. — Vol. 1. — Leiden ; Boston : Brill, 2010, — 1808 p.

- Orel, V. Albanian etymological dictionary / V. Orel. — Leiden ; Boston ; Köln : Brill, 1998, — 669 p.

- Pokoprny, J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch / J. Pokoprny. — Band 1. — Teil 3. — Bern ; Munich : A. Francke Verlag, 1959. — 426 (1183) S.