Этиопатогенетические аспекты детского туберкулеза: распространенность в Приморском крае

Автор: Козлов С.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 12-4 (99), 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье исследуется патогенез туберкулеза с акцентом на особенности его течения и иммунологические аспекты у детей. Особое внимание уделено характеристикам иммунного ответа в детском организме, который обуславливает специфику развития и клинические проявления заболевания в этой возрастной группе. Рассмотрены также различные клинические формы туберкулеза. Проведен анализ статистических данных по заболеваемости туберкулезом в Приморском крае, демонстрирующих тенденции в изменении эпидемиологических показателей в последние годы. В статье обсуждаются причины роста заболеваемости, охват профилактическими осмотрами и мероприятия по улучшению диагностики и лечения.

Туберкулез, особенности у детей, клинические формы, эпидемиология, иммунология

Короткий адрес: https://sciup.org/170208639

IDR: 170208639 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-4-96-100

Текст научной статьи Этиопатогенетические аспекты детского туберкулеза: распространенность в Приморском крае

Туберкулез представляет собой хроническое заболевание, поражающее как людей, так и животных, и характеризуется вовлечением в патологический процесс различных органов и систем, таких как дыхательная система, лимфатические узлы, желудочно-кишечный тракт, костно-суставная система, органы зрения, кожа, мочевыводящая система, репродуктивные органы и центральная нервная система. Этот инфекционный недуг остаётся ведущей причиной смертности среди инфекционных заболеваний в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2021 году было зарегистрировано приблизительно 10,6 млн новых случаев туберкулеза, из которых 1,17 млн пришлись на детей. В том же году из 1,59 млн случаев летального исхода, 14% составили дети от 0 до 14 лет.

Основным путём передачи Mycobacterium tuberculosis является вдыхание аэрозоля, что делает лёгкие главным местом инфицирования.

После попадания в организм, бактерии фагоцитируются ретикулоэндотелиальными клетками, прежде всего макрофагами. Человек является естественным резервуаром M. Tuberculosis, возможно и заражение некоторых животных, однако они не играют ключевой роли в передаче инфекции среди людей. Инфицирование происходит при вдыхании аэрозоля, выделяемого кашляющими лицами с активной формой туберкулеза и содержащими кислотоустойчивые бактерии в мокроте. Также значительная часть, около 20%, заражений происходит при контакте с больными с неактивной формой заболевания [1]. Лица с низким социально-экономическим уровнем жизни, неблагоприятными условиями проживания и неадекватным питанием находятся в особой группе риска. Устойчивость M. tuberculosis к антимикробным агентам, обусловленная генетическими изменениями, вызывает существенные сложности в области общественного здравоохранения. Это связано с увеличением числа случаев туберкулеза с широко распространенной лекарственной устойчивостью. Основу биохимического состава Mycobacterium tuberculosis составляют туберкулопротеины, которые провоцируют специфическую воспалительную реакцию с формированием гранулем. Микобактерии устойчивы к воздействию кислот, щелочей и спиртов, что обеспечивает их длительную патогенность во внешней среде. Туберкулопро-теины, составляющие 56% сухой массы клетки, являются ключевыми носителями антигенных свойств, приводят к развитию гиперчувствительности 4-го типа. Клеточная стенка бактерий включает белки Ag85, относящиеся к фибронектин-связывающим белкам, которые инициируют как Т-клеточный, так и гуморальный иммунный ответ. Полисахариды образуют 15% сухой массы и являются родо- специфическими гаптенами. Липиды, составляющие от 10 до 40% сухой массы, играют значительную роль в патологическом процессе, в том числе в развитии гранулем и казеозного некроза, а также подавляют фагоцитарную активность и препятствуют функционированию иммунных клеток. Фосфатидная и восковая фракции липидов, которые входят в комплекс с туберкулопротеинами, вызывают сенсибилизацию макроорганизма. Патогенное свойство возбудителя туберкулеза обусловлено прямым или иммунологически опосредованным действием липидов и их комплексов с туберкулопротеинами и полисахаридами [1].

В развитии туберкулеза выделяются два ключевых периода: первичный и вторичный. Первичный туберкулез характеризуется первоначальным заражением, сопровождающимся генерализацией инфекции и гиперчувствительностью, с поражением лимфатической системы и склонностью к развитию внелегоч-ных форм заболевания. Развитие вторичного туберкулеза связано с эндогенной реактивацией ранее сформированных очагов инфекции на фоне ослабленного иммунитета или с повторным заражением М. tuberculosis из внешней среды (экзогенная суперинфекция). Инкубационный период болезни может варьироваться от 3-8 недель до нескольких десятилетий. В течение этого времени микобактерии могут долго оставаться в состоянии покоя внутри фагоцитирующих клеток в регионарных лимфатических узлах, прежде чем начать активно размножаться и вызывать проявление болезни. Первоначальное проникновение возбудителя в легкие или другие органы, ранее не инфицированные, приводит к развитию слабовыраженного воспалительного процесса, который часто остается бессимптомным и выявляется с помощью туберкулиновой пробы. Это воспаление характеризуется формированием лимфоидных и лимфогистиоцитарных узелков и инфильтратов, без специфических клеточных реакций и казеоза. Макрофаги захватывают микобактерии и транспортируют их в регионарные лимфатические узлы, где они сохраняются вследствие неполного фагоцитоза. Микобактерии могут распространяться по организму посредством бактериемии, что ведет к сенсибилизации тканей и органов. У детей и подростков это может сопровождаться развитием первичной туберкулезной интоксикации. При высоких дозах вирулентных микобактерий может формироваться специфическое туберкулезное воспаление, включающее создание первичного туберкулезного комплекса, который состоит из первичного аффекта, воспаленных лимфатических сосудов и регионарных лимфатических узлов. В основе такой воспалительной реакции лежит гиперчувствительность IV типа с образованием эпителиоидно-клеточных гранулем. Первичный туберкулезный процесс может также проявляться в различных формах, включая внутригрудной лимфаденит, плеврит и тубер-куломы. Последующее распространение микобактерий по организму возможно через бронхогенный, лимфогенный и гематогенный пути, приводя к возникновению диссеминированных форм заболевания. Контактное распространение также может играть роль в развитии локальных поражений. Со временем расположенные очаги воспаления могут заживать, подвергаясь кальцификации и фиброзной трансформации, формируя так называемые очаги Гона [1].

Важно отметить, что это не является полным излечением, поскольку микобактерии трансформируются в L-формы, сохраняющиеся в организме. Снижение иммунной резистентности может вызвать реактивацию данных очагов и переход L-форм в вирулентные палочковидные формы, что способствует развитию вторичного туберкулеза.

После первичной инфекции туберкулезом резистентность к возбудителю в значительной степени обеспечивается клеточным иммунитетом. В этом процессе ключевую роль играют CD4+ Т-лимфоциты и макрофаги. Антитуберкулезный иммунитет формируется в ответ на проникновение микобактерий в организм, происходящее как в ходе инфекции, так и после вакцинации. Этот иммунитет имеет инфекционный, а не стерильный характер, что связано с длительным присутствием в организме L-форм бактерий. Обычно он формируется в течение 4-8 недель после проникновения микробов. Основную роль в этом процессе играют клеточные механизмы иммунитета. На начальных стадиях заболевания фагоцитоз не является полностью завершенным. Исход туберкулезной инфекции зависит от активности Т-хелперов, которые усиливают фагоцитарную функцию макрофагов и активность Т- киллеров [3]. При массивной и хронической инфекции, которая способствует интенсивному размножению микобактерий и гибели фагоцитирующих клеток, активируются клетки с супрессорной функцией. Это может привести к развитию вторичного иммунодефицита и иммунологической толерантности. Современные исследования прояснили иммунологические аспекты туберкулеза у младенцев. Вопросы иммунной адаптации начиная с внутриутробного периода показывают, что иммунологическая толерантность между матерью и плодом играет ключевую роль для успешного вынашивания. Поддержка Th2-поляризации, обусловленная высоким уровнем прогестерона, препятствует преждевременным родам, несмотря на то, что Th1-доминантная реакция, провоцирующая высокий уровень цитокинов, может быть вредной. Прогестерон снижает продукцию провоспалительных цитокинов (таких как ФНО и ИЛ-1в) и микробицидную активность макрофагов, что способствует развитию иммунной толерантности, снижает цитотоксичность и продукцию ИФН-Y NK-клетками и CD8-клетками, увеличивает экспрессию противовоспалительного фактора FOXP3 в регуляторных Т-клетках (Treg) и снижает выработку ИЛ-17 [3].

Treg-клетки, которые в высоких концентрациях присутствуют в кровообращении плода, продолжают оказывать влияние в неонатальный период, содействуя толерантной иммунной ответной активности. Влияние на развитие иммунной системы младенцев продолжается с активным взаимодействием с антигенами внешней среды. Врождённая и приобретённая (адаптивная) иммунная система созревают постепенно, причем моноциты и дендритные клетки достигают зрелости в течение первого года жизни, а NK-клетки продолжают развиваться до подросткового возраста. Развитие иммунной системы в младенчестве ограничивает Th1-ответ, усиливая Th2-тип иммунной реакции, что вызывает снижение способности противостоять M. tuberculosis. Такая иммунологическая незрелость ведёт к риску прогрессирования инфекции и внелегочной диссеминации у младенцев. Дефицит Th1-специфического ответа, особенно у детей младше 2 лет, увеличивает вероятность местно-прогрессирующего и диссеминированного туберкулеза в этой возраст- ной группе. Вакцинация БЦЖ оказывает им-мунопротективное действие, усиливая специфический клеточный иммунитет к M. tuberculosis и снижая заболеваемость диссеминированными формами инфекции. В более старшем возрасте, в частности между 5 и 10 годами, иммунный ответ становится более эффективным в ограничении размножения возбудителя внутри гранулем, предотвращая прогрессирование заболевания. Изучение иммунологических изменений в различных возрастах может продемонстрировать пути для достижения сбалансированного защитного иммунитета против туберкулеза.

Клинические проявления туберкулеза у детей и подростков невероятно разнообразны, что обусловлено многими факторами, включая специфическую патогенезу заболевания. В медицине выделяют три основные клинические формы заболевания: первичная туберкулезная интоксикация, туберкулез органов дыхания и туберкулез других органов и систем. Наиболее часто встречается туберкулез органов дыхания, включающий поражение легких и внутригрудных лимфатических узлов. Это можно объяснить склонностью микобактерий туберкулеза к аэрируемой легочной ткани, при этом лимфатическая система, обладая низким содержанием липаз и фосфорилаз, оказывается уязвимой перед этими патогенами. Эта форма заболевания проявляется субфебрильной температурой, кашлем с мокротой и кровохарканьем, одышкой и рядом других неспецифических симптомов. Mycobacterium bovis, отличаясь от M. tuberculosis, чаще поражает детей и способствует развитию внелегочных форм заболевания. К таким формам относятся туберкулез периферических лимфатических узлов, мочеполовых органов, а также костей и суставов, причем для этих форм характерна устойчивость к изониазиду. Внелегочные проявления туберкулеза у детей также разнообразны. Туберкулез лимфатических узлов обычно затрагивает периферические узлы, такие как шейные и надключичные. На ранних стадиях они увеличены, плотные и подвижные, но с прогрессированием заболевания могут спаиваться с окружающими тканями. В ряде случаев возможно образование свищевых ходов при нагноении узлов, сопровождающееся общим ухудшением состояния, включающим слабость и лихорадку. Туберкулезный менингит представляет собой серьезное и угрожающее жизни осложнение, особенно для детей младше 5 лет. Начальные симптомы включают раздражительность, головную боль и вялость. С прогрессированием заболевания развиваются ригидность затылочных мышц, светобоязнь, рвота и возможны судорожные приступы. В тяжелых случаях может наблюдаться ухудшение сознания до комы, а диагностика подтверждается изменениями в составе ликвора. Костно-суставной туберкулез может затрагивать позвоночник и крупные суставы, такие как тазобедренные и коленные. Клинику составляют боль, припухлость и ограничение движений. Поражение позвоночника может вызывать деформации, такие как горб, а при отсутствии лечения - стойкие деформации и нарушение функций суставов. Гастроинтестинальный туберкулез охватывает поражение различных отделов пищеварительного тракта, включая желудок, кишечник, мезентериальные лимфатические узлы и печень. Симптоматика включает абдоминальную боль, хроническую диарею, потерю веса и рвоту. Диагностика этой формы сложна и требует комплексного подхода с применением визуализационных методов и биопсии [4].

Диагностический метод, как туберкулиновая кожная проба, выявляет перенесенную инфекцию через активацию клеточного звена иммунной системы, в особенности CD4+ Т-хелперов. Для пробы используется очищенный туберкулин (PPD), который включает антигены от различных типов микобактерий, таких как человеческий и бычий, а также вакцинный штамм BCG и M. avium. Для массового скрининга, включая выявление первичного инфицирования и гиперэргических реакций, часто применяется внутрикожная проба Манту с 2ТЕ PPD-L, итоги которой оцениваются через 48-72 часа. Положительный результат свидетельствует не о заболевании, а о факте инфицирования [4]. Массовая туберку-линодиагностика используется в здравоохранении для выявления лиц, впервые инфици- рованных микобактериями туберкулеза, что способствует определению групп риска по развитию локальных форм заболевания и оценке важных эпидемиологических показателей туберкулеза. Однако такая диагностика не позволяет поставить диагноз, так как положительная реакция встречается у большинства людей. В отличие от этого, Диаскинтест представляет собой более специфичный тест, основанный на использовании рекомбинантного белка, продуцируемого генетически модифицированной культурой Escherichia coli. Раствор содержит два антигена, ESAT-6 и CFP-10, которые присутствуют в вирулентных штаммах микобактерий туберкулеза. Диаскинтест применяется для выявления активных форм туберкулеза и позволяет оценивать эффективность проводимого лечения [4].

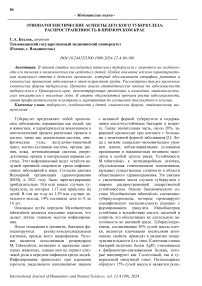

В 2022 году заболеваемость туберкулезом в Приморском крае составила 71,9 случая на 100 тысяч населения, что на 5,7% выше показателя 2021 года, составлявшего 68,0 случая. Эта цифра остается выше, чем в 2020 году, когда заболеваемость достигала 74,7 случая. В частности, заболеваемость постоянного населения в 2022 году составила 66,5 случая на 100 тысяч, что на 8,3% больше по сравнению с 61,4 случая в 2021 году и немного выше, чем 66,4 случая в 2020 году. Увеличение показателей связано с расширением охвата профилактическими осмотрами на туберкулез, которые в 2022 году составили 61,7%, в сравнении с 54,8% в 2021 году и 51,2% в 2020 году, при этом флюорографическое обследование составило 74,4% в 2022 году.

Заболеваемость детей увеличилась на 6,8%, достигнув в 2022 году 21,9 случая на 100 тысяч по сравнению с 20,5 случая в 2021 году и 16,9 случая в 2020 году. Среди подростков заболеваемость возросла на 14,2%, составив 31,4 случая на 100 тысяч, после 27,5 случая в 2021 году и 35,4 в 2020 году. Показатель территориальной смертности от туберкулеза в 2022 году снизился на 17,9% и составил 12,8 случая на 100 тысяч населения, против 15,6 случая в 2021 году и 16,5 в 2020 году.

Таблица 1. Основные показатели по туберкулезу (на 100 тысяч населения)

|

Год |

Заболеваемость (первичная) |

Рецидивы |

Распространенность |

Инвалидность |

Смертность |

|||||

|

Всего |

Постоянное население |

Дети 0-14 лет |

Дети 15-17 лет |

|||||||

|

Всего |

Встали на учет |

|||||||||

|

Российская Федерация |

2020 |

32,4 |

28,0 |

26,2 |

6,2 |

12,7 |

7,5 |

70,3 |

19,5 |

4,5 |

|

2021 |

31,1 |

27,0 |

25,2 |

6,7 |

12,2 |

7,6 |

63,1 |

17,6 |

4,3 |

|

|

ДФО |

2020 |

53,7 |

45,4 |

44,3 |

12,1 |

24,5 |

13,9 |

124,8 |

- |

10,2 |

|

2021 |

51,3 |

44,5 |

42,3 |

11,6 |

24,8 |

14,6 |

120,0 |

- |

9,8 |

|

|

Приморский край |

2020 |

74,7 |

66,4 |

60,0 |

16,9 |

35,4 |

15,9 |

185,6 |

36,2 |

15,2 |

|

2021 |

68,0 |

61,4 |

54,7 |

20,5 |

27,5 |

16,1 |

180,1 |

26,3 |

15,1 |

|

|

2022 |

71,9 |

66,5 |

62,0 |

21,9 |

31,4 |

17,8 |

183,0 |

- |

12,8 |

|

Исследование патогенеза и клинических особенностей туберкулеза у детей показывает, что своевременная диагностика и адекватная терапия остаются ключевыми факторами в борьбе с заболеванием. Иммунологические аспекты заболевания, специфические для детей, требуют постоянного обновления знаний и подходов в медицине. Внедрение современ- профилактических мероприятий могут существенно снизить заболеваемость и улучшить контроль за распространением инфекции. Однако дальнейшие исследования и мониторинг остаются необходимыми для обеспечения более эффективной борьбы с туберкулезом как на региональном, так и на национальном уровнях.

ных диагностических методов и расширение

Список литературы Этиопатогенетические аспекты детского туберкулеза: распространенность в Приморском крае

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология; Учебник для студентов медицинских вузов / Под. ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2012. - 704 с.

- Литвицкий П.Ф., Патофизиология: Учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 864 с.

- Кудлай Д.А. Патогенез туберкулеза у детей раннего возраста и формирование антиген специфичного иммунного ответа: переосмысленные уроки истории // Иммунология. - 2024. - №45 (3). - С. 278-289. EDN: EZMQXE

- Поддубная Л.В., Шилова Е.П., Кудлай Д.А., Докторова Н.П. Иммунодиагностические тесты в оценке специфической сенсибилизации организма М. tuberculosis у детей в современных эпидеми ческих условиях // Туберкулез и болезни легких. - 2021. - № 99 (11). - С. 47-54.