Этническая идентичность в структуре я-концепции подростков (на примере русских и армянских школьников)

Автор: Катвалян Армине Эдуардовна, Костромина Светлана Николаевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Социальная психология

Статья в выпуске: 2 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты кросскультурного исследования этнической идентичности 88 русских и армянских подростков в возрасте от 12 до 15 лет, обучавшихся в 7 и 8-х классах школы «Альма-Матер» г. Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и в школе № 121 им. Э. Бояджяна г. Ереван (Республика Армения). На основе анализа содержания самоописаний (методика «Кто Я?») и контент-анализа содержания сочинений на тему «Моя национальность» были выявлены и проанализированы представления подростков об этнической идентичности. Методом статистических подсчетов были выделены основные слова и выражения, используемые респондентами для выражения собственного отношения к своей этнической группе.

Этническая идентичность, я-концепция, подростки, "кто я?", контент-анализ, компоненты этнической идентичности

Короткий адрес: https://sciup.org/147233042

IDR: 147233042 | УДК: 159.922.736.4 | DOI: 10.14529/psy180209

Текст научной статьи Этническая идентичность в структуре я-концепции подростков (на примере русских и армянских школьников)

Проблема этнической идентичности в последнее время оказывается в центре внимания зарубежных и отечественных ученых, что во многом объясняется актуальностью последствий проблем и процессов глобализации. В современных условиях глобализации человек каждый день сталкивается, с одной стороны, с проблемой сохранения и даже отстаивания своей этнической самоидентификации, и, с другой стороны, с необходимостью проявления толерантного отношения к представителям других этнических групп. Такого рода внутренний конфликт может привести к двум крайним проявлениям: как в гиперпозитивной идентичности, этнофанатизме, так и, наоборот, в полном игнорировании своей этнической группы вплоть до отрицания принадлежности к ней. При этом наибольшая нагрузка такого рода конфликта ложится прежде всего на представителей подрастающего поколения, и, прежде всего, на подростков, в силу сложности естественных процессов формирования у них различных сторон собственной идентичности в структуре так называемой «Я-концепции» и самосознания в целом. Поэтому представляется важным определить, какое место занимает этническая идентичность в самосознании подрастающего поколения и в каком направлении она развивается.

В связи с вышеизложенным целью выполненного исследования являлось определение места этнической идентичности в общей структуре «Я-концепции» подростков-школьников на примере исследования русских и армянских подростков.

Как известно, Я-концепция представляет собой сложную психологическую структуру, включающую в себя различные подструктуры, или, как принято говорить, «Я-образы».

Определение места этнической идентичности в структуре Я-концепции проводится посредством выделения и понимания того, что из себя представляет этнический «образ Я». Традиционно такой образ определяется как система общих представлений значительного числа либо большинства членов этноса о своей этнической группе, ее происхождении, основных особенностях ее культуры и психического склада (Налчаджян, 2004, с. 289).

Я-концепция личности, в частности, этнический «образ Я» являются динамичными образованиями. В последние десятилетия большое число исследований было направлено на выявление и определение возрастных границ этапов ее становления и развития (Баклушинский, Орлова, 1998; Левкович, Панкова, 1973; Романова, 1994; Снежкова, 1982). Например, О.Л. Романова (1994), анализируя развитие этнической идентичности у детей и подростков, установила, что только к подростковому возрасту у детей формируется система представлений об этнических явлениях, а этнические представления становятся более дифференцированными. В исследовании И.А. Снежковой (1982, с. 88) дети 6– 10 лет еще нечетко осознавали связь с людьми своей национальности, в то время как дети в подростковом возрасте (11–15 лет) проявляли осознанное отношение к своей этнической группе, имели четкие представления о характерных чертах своей этнической группы.

Таким образом, представляется очевидным вывод о том, что подростковый возраст является важным периодом как для формирования и развития представлений о своей этнической группе, так и для проявления в поведении интереса к другим этническим группам.

Характеристика выборки исследования

Выборку исследования составили 88 подростков, в том числе 39 русской и 49 армянской национальностей, в возрасте от 12 до 15 лет (М = 13,2, σ = 0,8). Группу русских респондентов составили ученики 7 и 8-х классов школы «Альма Матер» г. Санкт-Петербурга (в том числе 18 юношей и 21 девушка). В армянскую группу респондентов вошли подростки, обучавшиеся в аналогичных классах школы № 121 им. Э. Бояджяна г. Еревана (в том числе 21 юноша и 28 девушек).

Исследование проводилось в период с марта по май 2017 года.

Описание методик исследования

-

1. В целях определения места этнической идентичности в структуре «Образа Я» использовалась методика М. Куна, Т. Мак-партленда «Кто Я?» в модификации Т.В. Румянцевой (2006). Подросткам предлагалось в течение 12 минут дать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». Выбор модификационного варианта теста с отсутствием жесткой регламентацией количества ответов был обусловлен возрастными особенностями респондентов. Методика включает 24 показателя, которые объединяются в 7 показателей-компонентов идентичности («Социальное Я», «Коммуникативное Я», «Материальное Я»,

-

2. Для выявления личностного отношения подростков к своей этнической группе применялось написание сочинения на тему «Моя национальность».

«Физическое Я», «Деятельное Я», «Перспективное Я» и «Рефлексивное Я»). Также выделялись 2 самостоятельных показателя – «Проблемная идентичность» и «Ситуативное состояние». При анализе результатов по методике «Кто Я?» акцент ставился преимущественно на показателе «этническо-региональной идентичности».

В ходе обработки данных анализировались анкеты участников. Среднее количество ответов по всей выборке составило 8,3: в том числе 9,9 ответов у представителей русской группы и 7,1 ответов у респондентов армянской группы. Всего проводился анализ по 733 ответам.

В качестве основных категорий рассматривались основные структурные компоненты этнической идентичности: когнитивный (осознание себя представителем этнической группы); аффективный (чувство принадлежности к своей этнической группы) и поведенческий (проявления себя как представителя своей этнической группы). Принципы выделения и анализа структурных компонентов этнической идентичности представлены в одной из более ранних публикаций авторов (Катвалян, Костромина, 2018)

Выделенные категории опознавались в тексте по следующим формальным признакам:

Когнитивный компонент:

-

• этническая самоидентификация;

-

• представления о характерных чертах своего народа (автостереотипы);

-

• представления о других народах (гетеростереотипы);

-

• знания о происхождении и историческом прошлом членов этноса, этнической территории, религии, символике, экономике как элементах подсистем и сфер этнической культуры;

-

• критическое представление;

-

• нeопределенная этническая самоидентификация;

-

• принцип этнической идентификации.

Аффективный компонент:

-

• положительное ценностное отношение к принадлежности своей этнической группе;

-

• групповая солидарность;

-

• положительное отношение к другим этническим группам;

-

• негативное отношение к своей этнической группе;

-

• негативное отношение к другим этническим группам.

Поведенческий компонент:

-

• проявление в поведении этнокультурных интересов и потребностей;

-

• толерантное поведение личности в эт-ноконтактных ситуациях;

-

• проявление в поведении интереса к другим этническим группам и их культуре;

В качестве критерия сформированности этнической идентичности в целом выступают характеристики всех трех ее структурных компонентов (когнитивного, аффективного и поведенческого). Для этих компонентов были выделены 3 категории анализа.

Эмпирическими индикаторами категорий выступают высказывания испытуемых, которые могут быть представлены как однословными конструктами, так и словосочетанием или целым предложением.

Анализ правильности выделения признаков категорий проводился методом экспертной оценки, к которой привлекались 2 специалиста с высшим психологическим образованием, работающих с детьми подросткового возраста, имеющих опыт работы с этническими группами, и в силу этого занимающихся проблемами межличностных отношений. Суть экспертного анализа составляло распределение высказываний по перечисленным выше подкатегориям и их регистрация в соответствии с выданными экспертам кодировоч-ными инструкциями со списком категорий, их признаками, а также собственно высказывания респондентов (индикаторы).

Степень согласованности экспертов в части отнесения высказываний к выделенным подкатегориями и оценки соответствия единиц анализа с ними определялась на основе рассчитанных значений W-коэффициента согласия Кендалла. Общий показатель согласованности у обоих экспертов составил 99,2 % , что свидетельствует о высокой степени согласованности ответов и правомерности выделения указанных категорий и образующих их параметров.

Всего было проанализировано 88 сочинений, включающих 297 высказывания.

Таким образом, выбранный диагностический инструментарий позволяет исследовать

-

39 переменных, рассматривавшихся в рамках оценки компонентов этнической идентичности.

Математическая обработка данных осуществлялась с использованием компьютерного пакета статистических программ SPSS Statistics ver.23 for IBM (проводились частотный анализ, анализ значений средних величин, непараметрические методы сравнения средних величин на основе анализа значений U-критерия Манна–Уитни, рассчитывался критерий φ*-углового преобразования Фишера).

Результаты исследованияи их обсуждение

Ответы участников на вопрос «Кто Я?» позволили определить перечень категорий, в конструкте которых подростки в своем большинстве представляют (идентифицируют).

Частотный анализ идентификационных показателей выявил, что представители обеих групп наиболее часто описывали себя в показателе «Персональная идентичность» (в 27,3 % случаев в русской группе и в 34,2 % – в армянской). У русских подростков значимые ответы обычно входили в категории «Глобальное, экзистенциальное «Я» (14,4 % своей выборки) и «Занятия, деятельность, интересы» (13,1 % выборки). Для армянской группы два последующих (после «Персональной идентичности») места по частоте упоминания занимают показатели «Занятия, деятельность, интересы» (18,5 % своей моноэтнической выборки) и «Этническо-региональная идентичность» (9,8 % выборки).

Сравнительные данные по выборке русских и армянских подростков с учетом значений U-критерия Манна – Уитни представлены в табл. 1.

Статистически значимое различие было обнаружено по показателю «Прямое обозначение пола» (U = 534, p < 0,001): в русской группе оно значительно выше. Согласно имеющимся в литературе данным, наличие прямого обозначения пола говорит о том, что сфера психосексуальности в целом и сравнение себя с представителями своего пола в частности являются важной и принимаемой внутренне темой самосознания (Солдатова, 1998, с. 87). Однако необходимо отметить, что обозначение своего пола может быть выражено как прямо, так и косвенно. В последнем случае оно может проявляться, например, через идентификацию с той или иной социальной ролью или по характеру окончания слов.

Таблица 1

Сравнительная характеристика распределения ответов респондентов в сравниваемых выборках по компонентам идентичности, определяемых с помощью методики «Кто Я?»

|

№ |

Идентификационные показатели |

Выборки |

|

|

Русские |

Армяне |

||

|

1 |

Прямое обозначение пола |

55,3*** |

35,9*** |

|

2 |

Учебно-профессиональная ролевая позиция |

49,9* |

40,2* |

|

3 |

Семейная принадлежность, проявляющаяся через обозначение семейной роли |

50,7* |

39,6* |

|

4 |

Этническо-региональная идентичность |

35,9*** |

51,3*** |

|

5 |

Общение или субъект общения |

47,01* |

42,5 |

|

6 |

Пристрастия в еде, вредные привычки |

39,5** |

48,5** |

|

7 |

Глобальное, экзистенциальное «Я» |

61,6*** |

30,9*** |

Примечание. В таблице обозначены только значения, имеющие статистически достоверные различия: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Однако последнее не относится к представителям армянской группы, поскольку определение пола по окончаниям слов представляется невозможным в связи с особенностями армянского языка.

Тем не менее, у представителей обеих групп наблюдаются высокие показатели по социальным категориям, что свидетельствует о том, что у всех участвовавших в исследовании респондентов сформирована позитивная половая идентичность.

Аналогично, статистически значимые различия были получены по категориям «Учебно-профессиональная ролевая позиция» (U = 744, p < 0,05); «Семейная принадлежность, проявляющаяся через обозначение семейной роли» (U = 714, p < 0,05); «Этническо-региональная идентичность» (U = 647, p < 0,01); «Общение или субъект общения» (U = 857, p < 0,05) и «Глобальное, экзистенциальное «Я» (U = 288, p < 0,001).

Помимо определения общего количества ответов на вопрос методики «Кто Я?», следующим и весьма значительным показателем методики является уровень дифференцированности идентичности. При количественном анализе показателем уровня дифференцированности идентичности является общее количество показателей, использованных для са-моописания.

В табл. 2 представлена информация о процентном соотношении компонентов идентичности для русской и армянской группы.

«Рефлексивное Я», включающее в себя показатели: «персональная идентичность» (раскрывается через использованные респондентами речевые обороты типа «добрый», «храбрый», «веселый», «котик», «с низкой самооценкой», «люблю «Реал Мадрид» ), «глобальное, экзистенциальное «Я» ( «личность», «житель планеты Земля», «вибрация», «в прошлой жизни была деревом», «энергия», «в душе китайский мудрец» ) выступает ведущим компонентом идентичности для обеих групп (40,3–41,9 % структуры всех установленных компонентов идентичности).

Второе место по количеству ответов как в русской, так и в армянской группе (28,7 и 22,1 % структуры соответственно) занимает компонент «Социальное Я» (показатели: «прямое обозначение пола» ( «мужчина», «девушка» ), «учебная позиция» ( «ученик», «школьница» ), «семейная принадлежность » ( «сын», «член семьи», «внучка» ) , «этническо-региональная идентичность» ( «русский», «петербуржец», «родилась в России» ) и т. д.).

Следующий наиболее часто выраженный компонент для обеих групп – это «Деятельное Я» (показатели: «занятия, интересы, увлечения» ( «занимаюсь боксом», «люблю рисо-

Таблица 2

Удельный вес е компонентов идентичности в целом по каждой моноэтнической группе респондентов

|

Этническая группа |

Компоненты идентичности, % от общего количества ответов |

||||||

|

Социальное Я |

Коммуникативное Я |

Материальное Я |

Физическое Я |

Деятельное Я |

Перспективное Я |

Рефлексивное Я |

|

|

Русские |

28,7 |

3,9 |

0,8 |

5,4 |

16,3 |

2,8 |

41,9 |

|

Армяне |

22,1 |

6,1 |

1,1 |

9,3 |

20,6 |

4,1 |

36,6 |

вать», «плаваю» ) и «самооценка знаний, умений, компетенций» ( «трудолюбивый», «умная», «хорошие звуковые данные» ).

Компоненты «Коммуникативноя Я», «Физическое Я» и «Перспективное Я» относительно выражены у представителей армянской выборки. В «Коммуникативное Я» входят такие показатели, как «дружба или круг друзей» ( «друг», «люблю проводить время с друзьями», «дружелюбная» ), а также «общение и оценка взаимодействия с людьми» ( «легко завожу новые знакомства» ). «Физическое Я» подразумевает под собой очевидно интерпретируемые аспекты типа «субъективное описание своих физических данных, внешности» ( «думаю, привлекательная», «стильная», «хорошая внешность», «спортсменка» ), «фактическое описание физических данных, описание внешности и местоположения» ( «подросток», «мне 15 лет», «брюнетка», «высокого роста» ), «вредные привычки, пристрастия в еде» ( «люблю мороженое и шоколад», «люблю вкусно поесть» и т. п.).

«Материальное Я» включает в себя такие аспекты, как «описание своей собственности» ( «хозяйка своего кота» ), «отношение к внешней среде» («люблю природу» ). По данным таблицы, компонент «Материальное Я» имеет самые низкие значения как у представителей русской, так и армянской группы (0,8 и 1,1 % соответственно). Можно предположить, что для данной возрастной группы «Материальный компонент образа Я» не является актуальным, поскольку у подростков приоритетными являются другие ценности, не включающие в себя материальные блага.

Методика М. Куна, Т. Макпартленда «Кто Я?» включает в себя также два независимых показателя: «проблемная идентичность» ( «не знаю, что написать», «думаю, неправильно характеризовать самого себя» ) и «ситуативное состояние» ( «взволнована» ), которые были представлены всего в 0,4 % случаев в выборке всех участников исследования.

Статистически значимые различия (p < 0,01) были обнаружены в компонентах «Социальное Я» и «Рефлексивное Я».

Таким образом, можно сказать, что у представителей обеих этнических групп наблюдается средний уровень дифференцированности идентичности (в русской группе среднее значение используемых показателей составило 6, в армянской группе – 5). Полученные результаты могут свидетельствовать в пользу нормального уровня общительности и открытости респондентов.

Исходя из заявленных целей исследования, основное внимание при изучении результатов методики «Кто Я?» уделялось компоненту «этническо-региональной идентичности» в целостной структуре образа «Я».

В целом категория «этническо-региональной идентичности» актуализировано выражена у 50 % респондентов из общей выборки. Однако необходимо отметить, что данный показатель в отдельно рассматриваемых моноэтнических группах распределен неравномерно. Сравнительный анализ с применением критерия углового преобразования Фишера показал, что среди русских только четверть (25,6 %) общего числа респондентов отметили в своем «образе Я» наличие этой категории, в то время как у представителей армянской группы представленность этой категории в «образе Я» достоверно выше (69,4 %) (φ* эмп = 4,23; p < 0,01). Такой результат в группе русских подростков можно объяснить тем, что для жителей территориально больших и многонациональных стран этническая идентичность не является решающим показателем самоопределения. Именно это, возможно, является важным условием обеспечения ненапряженного и спокойного состояния в регионе. В случае с армянской группой, в территориально маленьких и малонаселенных странах (примером которых является Республика Армения) выраженное этническое самоопределение является важным элементом системы «Я», поскольку очевидно способствует сохранению этнической идентичности населения в целом.

Необходимо отметить тот факт, что подростки обеих групп характеризуют эту категорию исключительно положительно, что свидетельствует о наличии развитой позитивной этнической идентичности респондентов.

Отдельный интерес представляет анализ значимости этническо-регионального компонента в структуре «образа Я», количественным показателем которого выступает порядковый номер в общем списке ответов. Считается, что в случае расположения его на 1–7 месте отмечается высокая акцентуация этнического статуса; при локализации на 8–14 месте наблюдается средний уровень его акцентуации и при позиционировании на 15–20 месте будет слабая акцентуация этнического статуса (Сикевич, 1999, с. 130).

Анализируя ответы респондентов, можно заметить, что у респондентов обеих групп наблюдается высокая значимость этническо-регионального компонента в общей структуре «образа Я» (у русских респондентов значение среднего ранга этого компонента составило 6, у армян – 4). Таким образом, несмотря на небольшую долю встречаемости этническо-региональной идентичности в структуре «образа Я» у русских респондентов, ее субъективная значимость для них достаточно велика (значение среднего ранга находится в диапазоне 1–7 места). Более высокая акцентуация этнического статуса у представителей армянской группы еще раз доказывает и более высокую значимость этническо-региональной идентичности для армянских подростков.

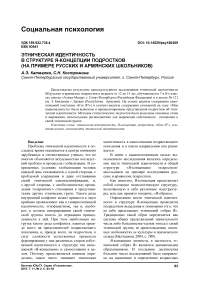

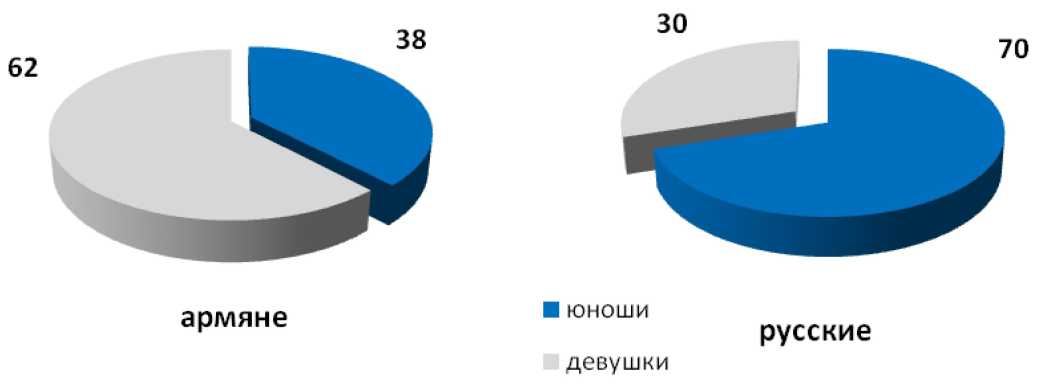

Как уже говорилось выше, из всей выборки ровно половина (50 %) респондентов упоминали в своих ответах «этническо-региональный» компонент идентичности. Доля юношей и девушек в обеих выборках, указавших в своих ответах «этническо-региональную идентичность» отражена на рисунке.

Таким образом, в русской группе юноши значимо чаще, чем девушки указывали в своих ответах этническо-региональный компонент идентичности. В армянской группе, наоборот, девушки в большей мере отмечали наличие у себя такой идентичности, нежели юноши.

Что касается значимости категории этническо-региональной идентичности среди юношей и девушек обеих групп, то анализ средних значений рангов показывает, что и у русских, и у армянских юношей субъективная значимость категории этническо-региональной идентичности очевидно выше, чем у девушек (табл. 3).

Таблица 3

Средние значения рангов для категории «этническо-региональной идентичности

|

Наименование категории |

Группы и подгруппы |

|||

|

Русские |

Армяне |

|||

|

Этническо-региональная идентичность |

юноши |

девушки |

юноши |

девушки |

|

5,1 |

8 |

3,6 |

4 |

|

Для более детального анализа представлений респондентов о своей этнической идентичности подросткам было предложено написать сочинения на тему «Моя национальность». Детальный анализ содержания такого тематического свободного дескриптирования позволяет выявить отношение подростков к своей национальности и провести оценку уровня сформированности этнической идентичности.

На основании высказываний респондентов были определены признаки категорий.

Результаты с выделенными категориями и ранжирование по количеству упоминаний представлены в табл. 4.

Анализ частотного распределения показателей свидетельствует о доминировании когнитивного компонента этнической идентичности (55,9 % от общего числа упоминаний значимых категорий). При этом большая часть высказываний подростков относилась к категории этнической самоидентификации (например, «я – русский», «считаю себя русской», «по национальности я армянка» ). Отметим, что в процессе выделения подкатегорий (признаков категорий) основная трудность заключалась в правомерности отнесения высказываний типа «живу в Санкт-Петербурге», «по паспорту я русская», «родился в Ереване» к какой-либо уже выделенной категории, поскольку не место рождения или место жительства определяют этниче-

Доля юношей и девушек, подтверждающих свою этнически-региональную идентичность (в % к численности соответствующей моноэтнической выборки)

Таблица 4

Результаты покомпонентного контент-анализа материалов свободного дескриптирования на тему «Моя национальность»

|

№ |

Выделенные категории |

Частота упоминаний |

|

|

Абс. |

% от общего числа упоминаний |

||

|

A |

Когнитивный компонент, всего В том числе |

166 |

55,9 |

|

A1 |

Этническая самоидентификация |

64 |

|

|

A2 |

Знания о происхождении и историческом прошлом членов этноса, этнической территории, религии, символике, экономике как элементах подсистем и сфер этнической культуры |

40 |

|

|

A3 |

Представления о характерных чертах своего народа (автостереотипы) |

30 |

|

|

A4 |

Принцип этнической идентификации |

16 |

|

|

A5 |

Неопределенная этническая самоидентификация |

9 |

|

|

A6 |

Критическое представление |

7 |

|

|

A7 |

Представления о других народах (гетеростереотипы) |

0 |

|

|

B |

Аффективный компонент, всего В том числе |

107 |

36 |

|

B1 |

Положительное ценностное отношение к принадлежности к своей этнической группе |

63 |

|

|

B2 |

Групповая солидарность |

31 |

|

|

B3 |

Положительное отношение к другим этническим группам |

6 |

|

|

B4 |

Негативное отношение к своей этнической группе |

6 |

|

|

B5 |

Негативное отношение к другим этническим группам |

1 |

|

|

C |

Поведенческий компонент, всего В том числе |

24 |

8,1 |

|

C1 |

Проявление в поведении этнокультурных интересов и потребностей |

22 |

|

|

C2 |

Толерантное поведение личности в этноконтактных ситуациях |

1 |

|

|

C3 |

Проявления в поведении интереса к другим этническим группам и их культуре |

1 |

|

|

ИТОГО |

297 |

100 |

|

скую идентичность: человек может жить в одной стране, но идентифицировать себя с другой национальностью. Такого рода проблема была разрешена путем выделения в когнитивном компоненте обособленной категории «Принцип этнической идентификации».

Ниже приведены примеры сочинений, включающие высказывания категории «Знания о происхождении и историческом прошлом членов этноса, этнической территории, религии, символике, экономике как элементах подсистем и сфер этнической культуры».

Сочинение № 1 «Множество наций отвернулись от нас, считая нас врагами общества. На нашу страну совершалось множество нападений, Россия пережила много кризисов, но стойкость, бесстрашие и единство встали на пути разорения и опустошения».

Сочинение № 2 «Культура России так многообразна и богата. Наша страна столь обширна, здесь проживает больше 200 на- родностей». Сочинение № 3 «Моя нация известна с древних времен. Армения известна своими достопримечательностями, такими как языческий храм Гарни, Татевский монастырский комплекс и т. д. Символ Армении – это гора Арарат».

Наполнение категории «Представления о характерных чертах своего народа (автостереотипы)» можно проиллюстрировать следующими высказываниями респондентов: «Россия – могучая и великая страна», «по силе духа и единстве с русскими людьми никто сравниться не может», «русские люди патриотичны и едины», «армяне – очень сильный народ», «армяне очень гостеприимны», «мы вместе как в хороших, так и сложных временах».

Практически в единичных случаях (в 3 % от общего количества ответов) подростки затруднялись в определении своей этнической принадлежности, либо не идентифицировали себя с какой-либо этнической группой: «Я не считаю, что принадлежу к какой-то нации», «не отношу себя к какой-либо национальности», «не знаю какая у меня национальность», «я никогда не интересовалась своей национальностью».

Следует отметить, что представители русской национальности демонстрировали претензии и в целом критические высказывания по отношению к своей этнической группе, в частности: «наше общество портится», «мне бы хотелось, чтобы люди моей национальности были добрее и открытые», «от того, что я русская, я не собираюсь есть селедку в Новый год и верить в приметы», «у нас в стране дела обстоят не лучшим образом».

В табл. 5 представлено соотношение числа высказываний русских и армянских подростков по всем трем компонентам этнической идентичности: когнитивному, аффективному и поведенческому.

Сравнительный анализ с оценкой достоверности различий с помощью φ*-критерия углового преобразования Фишера показал, что когнитивный и поведенческий компоненты выражены у армянских подростков значительно больше, чем у их русских сверстников

(φ* эмп = 3,652; p < = 0,001 и φ* эмп = 3,264; p < = 0,001 для каждого компонента соответственно). В то же время аффективный компонент проявился ярче у русских подростков (φ* эмп = 5,693; p < = 0,001). Также значимые различия были обнаружены в подкатегории «этническая самоидентификация», значения который у представителей армянской группы выше, чем у русских подростков (φ* эмп = 4,909; p < = 0,001), и аналогичного характера соотношения по подкатегории «проявление в поведении этнокультурных интересов и потребностей» (φ* эмп = 3,962; p < = 0,001). Интересно, что в армянской группе все респонденты, за исключением одного, указали на наличие у них «этнической самоидентификации», что можно объяснить высокой значимостью признания своей национальности для армянских подростков.

Кроме того, русские подростки чаще, чем армяне, выносили суждения, соотнесенные с критериями «Положительное ценностное отношение к принадлежности к своей этнической группе» и «Групповая солидарность», однако эти различия не подкрепились статистическими выводами по критерию Фишера. Примерами суждений по этим критериям мо-

Таблица 5

Покомпонентное соотношение числа высказываний русских и армянских подростков об этнической идентичности

|

Выделенные категории |

Кол-во упоминаний |

||

|

русские |

армяне |

всего |

|

|

Когнитивный компонент |

70 |

96 |

166 |

|

Этническая самоидентификация |

16 |

48 |

64 |

|

Знания о происхождении и историческом прошлом членов этноса, этнической территории, религии, символике, экономике как элементах подсистем и сфер этнической культуры |

17 |

23 |

40 |

|

Представления о характерных чертах своего народа (автостереотипы) |

12 |

18 |

30 |

|

Принцип этнической идентификации |

10 |

6 |

16 |

|

Неопределенная этническая самоидентификация |

8 |

1 |

9 |

|

Критическое представление |

7 |

0 |

7 |

|

Представления о других народах (гетеростереотипы) |

0 |

0 |

0 |

|

Аффективный компонент |

78 |

29 |

107 |

|

Положительное ценностное отношение к принадлежности к своей этнической группе |

34 |

29 |

63 |

|

Групповая солидарность |

31 |

0 |

31 |

|

Положительное отношение к другим этническим группам |

6 |

0 |

6 |

|

Негативное отношение к своей этнической группе |

6 |

0 |

6 |

|

Негативное отношение к другим этническим группам |

1 |

0 |

1 |

|

Поведенческий компонент |

5 |

19 |

24 |

|

Проявление в поведении этнокультурных интересов и потребностей |

3 |

19 |

22 |

|

Толерантное поведение личности в этноконтактных ситуациях |

1 |

0 |

1 |

|

Проявления в поведении интереса к другим этническим группам и их культуре |

1 |

0 |

1 |

|

ИТОГО |

153 |

144 |

297 |

гут служить высказывания следующего характера: «горжусь своей национальностью», «я счастлив, что я русский», «мне нравится наша страна», «я хорошо отношусь к своей национальности», «я люблю свою страну и все что с ней связано», «я патриот», «моя нация самая лучшая». Необходимо отметить, что у армянских подростков все высказывания, относящиеся к аффективному компоненту, относились исключительно к критерию «Положительное ценностное отношение к принадлежности к своей этнической группе», что, скорее всего, отражает наличие некоторых более глобальных в этнокультурном плане тенденций. Так, аналогичные результаты были получены в исследовании, в котором представители армянской и чеченской групп высказывались о своей этнической группе исключительно лишь с положительной стороны (Гриценко, 2006).

Высказывания, отнесенные к критерию «Групповая солидарность», наблюдаются только у русских подростков. Это, скорее всего, связано с особенностями территориально большой и многонациональной страны, когда для сохранения покоя в регионе необходимо проявлять толерантность и тенденции сотрудничества по отношению к другим этническим группам:

Сочинение № 4 « ... Нельзя судить человека по национальности. Неважно, какой человек национальности, все мы равны. Нужно относиться ко всем национальностям равноправно».

Сочинение № 5 «Я отношусь ко всем национальностям и не выделяю какую-либо национальность. Считаю, что все люди одинаково равны. Ко всем национальностям отношусь положительно».

Сочинение № 6 «Мне кажется, что национальность не важна. Да, традиции, да, обычаи, да, народные костюмы, но мы все равны. Не важно, какой ты национальности, у всех людей 2 ноги и 2 руки, у всех есть легкие. Важно, какой ты человек, а не где родился и какой ты национальности».

Одной из задач исследования было установление характера отношения наших респондентов к другим этническим группам. Однако показатели, касающиеся отношений к другим этническим группам, практически отражались в высказываниях респондентов обеих групп (см. статистические данные по подкатегориям A7, B3, B5, C3 в табл. 5).

Следует отметить, что поведенческий компонент этнической идентичности в обеих группах слабо выражен. Представляем несколько высказываний армянских подростков, относящихся к этой категории: «я не хотела бы уезжать из дома», «я готов отдать жизнь за свою родину», «я не покину свою родину», «я останусь в своей стране, чтобы защитить свою нацию» , «я должен служить в армии, это мой долг».

Анализ соотношения по компонентам и подкатегориям между материалам свободного дескриптирования юношами и девушками в русской группе не выявил значимых (по критерию Фишера) различий в выделенных категориях.

В армянской группе значимые в гендерном плане различия были обнаружены только по «аффективному компоненту» (φ* эмп = = 2,749). У армянских девушек более ярко выражен эмоциональный фон при описании своей этнической принадлежности. Следует отметить, что если у представителей русской группы ответы были относительно равномерно распределены по всем подгруппам категории «аффективный компонент», то у армянских подростков все ответы были отнесены только к «положительному ценностному отношению к принадлежности к своей этнической группе», что может говорить о выраженной позитивной этнической идентичности у армянских девушек.

При сопоставлении высказываний в сочинениях русских и армянских юношей отмечается, что у армянских юношей когнитивный и поведенческий компоненты этнической идентичности выражены в большей мере , чем у русских (φ* эмп = 3,177 и φ* эмп = = 2,415). Вместе с тем, аффективный компонент в сочинениях русских юношей проявляется больше, чем у их армянских сверстников φ* эмп = 5,238.

Аналогичная картина наблюдается и в сочинениях девушек: у армянских девушек чаще встречаются высказывания, относящиеся к когнитивному и поведенческому компонентам (φ* эмп = 2,237 и φ* эмп = 2,322 соответственно), а у их русских сверстниц – высказывания, относящиеся к аффективному компоненту (φ* эмп = 3,428).

Заключение

Результаты исследования, направленного на определение места этноидентичности в структуре «Я-концепции» личности русских и армянских подростков, позволяют сделать следующие выводы:

-

• Для обеих этнических групп характерен средний уровень дифференцированности идентичности.

-

• Наиболее часто подростки описывают себя в категориях «Рефлексивного Я», «Социального Я» и «Деятельного Я».

-

• Категория этническо-региональной идентичности в «образе Я» у армянских подростков регистрировалась в 69,4 % случаев ответов респондентов. Аналогичный показатель у их русских сверстников составил 25,6 %.

-

• У представителей обеих групп наблюдается высокая значимость этническо-регионального компонента, занимающего достаточно высокие места в иерархии показателей этнической идентичности (4-е место у армянских подростков и 6-е – у русских).

-

• У русских подростков достоверно больше выражен аффективный компонент этнической идентичности (φ* эмп = 5,693; p < = 0,001), а у армянских подростков – когнитивный (φ* эмп = 3,652; p < = 0,001). В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что этническая идентичность является важной составляющей Я-концепции подростков, обеспечивая целостность системы само-отношения и самосознания.

Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ No 18-013-00599 «Жизненные модели молодежи: межпоколенное и внутрипоколен-ное исследование».

Список литературы Этническая идентичность в структуре я-концепции подростков (на примере русских и армянских школьников)

- Баклушинский, С.А. Особенности формирования этнической идентичности в мегаполисе / С.А. Баклушинский, Н.Г. Орлова // Этнос. Идентичность. Образование. Труды по социологии образования. - 1998. - Т. 4, вып. 6. - С. 248-267.

- Гриценко, В.В. Этническая идентичность и социально-психологическая адаптация / В.В. Гриценко // Известия Саратовского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. - 2006. - Т. 6, вып. 1-2. - С. 62-70.

- Катвалян, А.Э. Особенности развития этнической идентичности в подростковом возрасте (на примере русских и армянских школьников) / А.Э. Катвалян, С.Н. Костромина // Интернет-журнал «Мир науки». - 2018. - № 1. - https://mir-nauki.com/PDF/33PSMN118.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

- Левкович, В.П. Проблемы формирования этнического самосознания у детей в работах зарубежных ученых / В.П. Левкович, Н.Г. Панкова // Советская этнография. - 1973. - № 5. - С. 123-131.

- Налчаждян, А.А. Этнопсихология / А.А. Налчаждян. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 381 с.

- Романова, О.Л. Развитие этнической идентичности у детей и подростков: автореф. дис. … канд. психол. наук / О.Л. Романова. - М., 1994. - 20 с.

- Сикевич, З.В. Социология и психология национальных отношений / З.В. Сикевич. - СПб., 1999. - С. 203.

- Снежкова, И.А. К проблеме изучения этнического самосознания у детей и юношества / И.А. Снежкова // Советская этнография. - 1982. - № 1. - С. 80-88.

- Солдатова, Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г.У. Солдатова. - М.: Смысл, 1998. -389 с.

- Тест Куна «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В.Румянцевой) // Румянцева Т.В. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре. - СПб., 2006. - С. 82-103.