Этнические группы и конфессии в межэтнических взаимодействиях в Самарском Заволжье во второй половине XIX - начале XX в

Автор: Ягафова Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Этнокультурные и демографические процессы

Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние этнического и религиозного факторов на межэтническое взаимодействие в Самарском Заволжье во второй половине XIX - начале XX в. Межэтнические контакты анализируются с учетом национального и конфессионального состава населения региона, характера расселения в смешанных селениях и «кустах» селений. Исследование базируется на архивных и опубликованных источниках, в том числе на статистических данных, а также полевых материалах автора (Самарская область, 1997-2018).Установлено, что межкультурное взаимодействие в Самарском Заволжье исторически определялось не только этническими, но ив значительной степени религиозными различиями контактирующих групп. Основной площадкой для общения, варьировавшегося от взаимной вражды и социокультурной изоляции до ассимиляции одной общности другой, являлись этнически и конфессионально смешанные селения. Ведущую роль в межконфессиональных отношениях играли православие и ислам, которые выступали фактором консолидации этнических групп в рамках конфессий и одновременно причиной разрушения этнических «границ», формирования надэтнических социокультурных пространств (храм, кладбище, сельское поселение, социальные и производственные объекты в селе, семейно-родственный круг, общие праздники и обряды и т.д.). В целом религиозный фактор, с одной стороны, вызывал ассимиляционные процессы (русификацию мордвы и чувашей, отатаривание чувашей), с другой стороны, вносил раскол в этнические общины, члены которых принадлежали к разным конфессиям (православные, старообрядцы, молокане, язычники, мусульмане и др.). Эти закономерности влияния религиозного фактора на развитие межэтнических отношений актуальны и в современности.

Этнические группы, конфессии, межэтнические отношения, самарское заволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/147246327

IDR: 147246327 | УДК: 316.356.4(470.43) | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-4-127-138

Текст научной статьи Этнические группы и конфессии в межэтнических взаимодействиях в Самарском Заволжье во второй половине XIX - начале XX в

Аграрное освоение Самарского Заволжья в XVII–первой половине XIX в. сопровождалось миграцией этнических групп (русских, татар, чувашей, мордвы, украинцев, немцев и др.) и возникновением разнообразных контактов между ними в производственной, социальнобытовой, религиозно-обрядовой сферах жизни. Усложнение этнического и конфессионального состава населения региона во второй половине XIX – начале XX в. актуализировало наряду с этническим религиозный фактор в историко-культурных процессах в крае. Цель данной статьи – определить влияние этнического и религиозного факторов на межэтнические контакты в Самарском Заволжье во второй половине XIX – начале XX в. Задачами исследования являлись характеристика этноконфессионального состава населения региона, анализ особенностей расселения этнических групп и конфессий в смешанных селениях и «кустах» селений, роли этнических и конфессиональных различий в межкультурных взаимодействиях в Самарском Заволжье.

Теоретико-методологические подходы к изучению межэтнических отношений и отдельные аспекты этой темы разработаны в трудах зарубежных (Ф.Барт [ Барт , 2006], П. Бурдье [ Бурдье , 2005], Р. Брубейкер [ Брубейкер , 2012] и др.) и отечественных (С.А. Арутюнов [ Арутюнов , 1989], Ю.В. Бромлей [ Бромлей , 1983], В.В. Пименов [ Пименов , 1979], В.И. Козлов [ Козлов , 1999]) ученых, в том числе в рамках этносоциологического направления (Ю.В.Арутюнян [ Арутюнян , 1972], М.Н. Губогло [ Губогло , 2003], Л.М. Дробижева [ Дробижева , 2003], А.А. Сусо-колов [ Сусоколов , 1987] и др.), при исследовании проблем этничности и этнической идентич-

ности (В.А. Тишков [ Тишков , 2003] и др.). Исторический опыт и современные этнокультурные контакты населения региона рассматривались А. Каппелером [ Kappeler, 1982], Т.С. Гузенковой [ Гузенкова , 1983], К.И. Козловой [ Козлова , 1976], А.Д. Коростелевым [ Коростелев , 2005, 2007, 2009, 2010], Р.Г. Кузеевым [ Кузеев , 1992]. Вопросы межэтнических и межконфессиональных отношений в Самарском Заволжье затрагивались в работах Т.И. Ведерниковой [ Ведерникова , 2012, 2016], Е.С. Данилко [ Данилко , 2010], А.Н. Демидова [ Демидов , 2018], Г.А. Корнишиной [ Корнишина , 2010], Е.В. Тюганковой [ Тюганкова , 2014] и других авторов. Опыт изучения отдельных аспектов темы, в частности, особенностей локальных контактов этнических групп в смешанных селениях, представленный в работах этих авторов, определил методологические подходы в настоящем исследовании. Другой важной составляющей методологии стала концепция «этнических границ», обоснованная Ф.Бартом и предполагающая выявление факторов формирования и поддержания этнокультурной идентичности контактирующих групп и существующих между ними «этнических границ» [Этнические группы…, 2006]. В рамках данной статьи основное внимание уделено эмпирической характеристике этнических границ в контактных зонах в сельской местности Самарского Заволжья.

Источниковую базу исследования составили архивные, музейные и опубликованные материалы, в том числе статистические данные, а также полевые материалы автора (Самарская область, 1997–2018; Оренбургская область, 2000).Они позволили определить этнический и конфессиональный состав населения Самарского Заволжья в указанный период, выявить зоны и локусы межэтнического взаимодействия, охарактеризовать этноконфессиональную ситуацию в этнически смешанных селениях и соотношение этнического и религиозного факторов в процессе взаимных контактов этнических групп.

Этнический и конфессиональный состав населения Самарского Заволжья в XVIII – XIX веках.

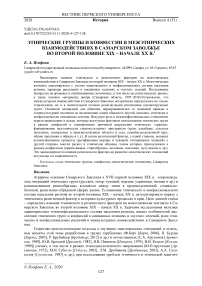

В Самарском Заволжье исторически контактировали разные не только этнические группы, но и конфессии – христиане (православные, старообрядцы, духовные христиане, протестанты), мусульмане, язычники. Так, большинство русских исповедовали православие, однако с XVIII в. в крае появились старообрядцы и духовные христиане, причем эти же группы были представлены в среде мордвы. Чуваши принадлежали к трем конфессиям: православию (подавляющее большинство), язычеству и исламу. Численность последних двух религиозных общин составляла на рубеже XIX и XX в. 7,7 % от общей численности самарских чувашей. Однако значительная часть чувашей-христиан фактически придерживалась языческих верований. Мусульманская община в Самарском крае была представлена в основном татарами и башкирами, но среди татароязычного населения выделялась группа православных кряшен. С переселением в край немцев, поляков, эстонцев, литовцев, латышей со второй половины XVIII в. появились конфессии католиков, меннонитов, лютеран и других протестантов. Процентное соотношение этноконфессий в Самарском Заволжье на рубеже XIX и XX в. представлено в табл. 1.

Большинство жителей губернии (77,34%) были православными. На долю мусульман приходилось 10,5%, лютеран – 5,68%, старообрядцев – 3,54%, католиков – 2,09%; другие конфессии составляли менее 1% населения региона (Первая Всеобщая перепись…, 1904, с. IV–V). По сравнению с серединой XIX в. в губернии снизилась доля православных (с 83,91% в 1859 г.), но заметно увеличилась доля протестантов (с 3,76%), что было связано с переселением в Самарский уезд в конце 1850-х – начале 1860-х гг. немцев-меннонитов ( Лясковский , 1860, с. 59).

Подавляющее большинство православных и единоверцев составляли русские (79%), на долю мордвы приходилось около 11%, украинцев (малороссов) – 5,6%, чувашей – 4,1%. Старообрядчество было распространено также в основном среди русских (95,2%) и мордвы (4,3%). Подавляющее большинство католиков составляли немцы (95%); к этой конфессии принадлежали также поляки (3,2%), литовцы и латыши (1,2%).

Протестанты были представлены лютеранами, реформаторами, баптистами и меннонитами – в основном этническими немцами, хотя среди лютеран встречались эстонцы (чуть более 1% численности приверженцев данного направления). Иудаизм исповедовали евреи, в том числе, вероятно, русскоязычные, а ислам – татары, башкиры, тептяри, мещеряки; число представителей других этнических групп, придерживающихся этих религий, невелико. Доля относящихся к иным конфессиям составляла около 0,2% от общей массы населения (см. табл. 2; Первая

Всеобщая перепись…, 1904, табл. XIV). Вместе с тем, как будет показано, некоторые из них, в частности, язычники, разного рода «сектанты» и мусульманские меньшинства, выделялись на фоне общей этноконфессиональной ситуации в регионе.

Этнический и конфессиональный состав населения* Самарской губернии по переписи 1897 г.**, %

Таблица 1

|

Народ |

Конфессия |

Всего |

|||||||

|

Православные и единоверцы |

Ста-рооб обряд-цы |

Му-суль-мане |

Католики |

Лютеране |

Ост. хри-сти-ане |

Иудеи |

Ост. нехри хри-сти-ане |

||

|

Русские |

94.95 |

4,95 |

- |

- |

- |

- |

0,1 |

- |

68,89 |

|

Турецкотатарские народы? ( татары, чуваши и др .) |

23,45 |

0,25 |

75,4 |

- |

- |

- |

- |

1,15 |

13,92 |

|

Финские народы ( мордва, эстонцы и др.) |

97,35 |

1,75 |

- |

- |

0,8 |

- |

- |

0,1 |

8,82 |

|

Немцы |

0,1 |

- |

- |

24,35 |

75,55 |

8,16 |

|||

|

Поляки |

5,7 |

- |

- |

93,7 |

0,6 |

- |

- |

- |

0,07 |

|

Литовцы, Ла тыши |

1,75 |

- |

- |

81,05 |

17,2 |

- |

- |

- |

0,04 |

|

Другие |

0,1 |

||||||||

|

Итого к общей численности населения губернии |

77,34 |

3,54 |

10,5 |

2,09 |

5,68 |

0,58 |

0,09 |

0,18 |

100 |

Примечание: * Учтены наиболее многочисленные этнические сообщества

** Таблица составлена по данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи

1897 г. (Первая Всеобщая перепись…, 1904, с. IV–V)

Наибольшее число приверженцев разных направлений старообрядчества (единоверцев, беспоповцев и др.) и сектантов (молокан, духовных христиан, хлыстов, скопцов и др.) было в Николаевском, Самарском, Бугурусланском и Бузулукском уездах (Список…, 1890, с. 13). Почти половина (45%) «раскольников» губернии проживала в Николаевском уезде, чуть более 19% – в Самарском уезде (Сводный сборник…, 1892, с. 16). Последователями «раскольнических сект» являлись в основном русские и мордва, при этом первые охотнее придерживались молоканства и субботничества, а вторые – других сект (Список…, 1890, с. 13).

Таблица 2

|

о 'J га |

ел сп Т—4 |

о СП OS т—4 |

со |

О СП сп ^Г с-1 Г 4 |

со Os in со СП г 1 |

СО Г-1 |

Os Г4 О г-1 |

OS т-4 in so т—4 |

Г1 ri in |

о со so |

’Т со so ’Т |

OS СП СО ♦—4 os |

СП СО |

о ^г OS т-4 |

OS so so т—4 |

1—4 in 1—4 |

О СП СП т—4 |

||

|

1 •О’ я о W |

ЗИЯЭНВИХDuel хон OHHllTBLDQ |

in |

04 |

м-ю 04 |

СП |

Г-1 |

С*" Г/ •С ■ г |

1 |

in |

3 со |

|||||||||

|

нхэививи и шоиИМКд |

1 |

1 |

т-4 |

1 |

• |

i |

1 |

т—4 |

|||||||||||

|

з>шюи о jb до |

сп *—4 |

OS СП so т—4 |

со in |

so •п so |

со о |

In |

со сп т—4 |

Ю СО со CI |

|||||||||||

|

иэМАы |

co OS |

о СП |

• |

со os in v—4 |

СП so Г1 |

||||||||||||||

|

nwMUdBj] |

co CJ |

1 |

со Г 1 |

||||||||||||||||

|

QHBHXQHdx штачиш 00 |

OS |

so |

г 1 |

Г-1 1—4 |

СП т—4 |

||||||||||||||

|

OHWlHUIHy |

ri |

1 |

1 |

1 |

• |

1 |

• |

I |

1 |

1 |

• |

1 |

С4 |

т |

|||||

|

Ш ИН ОНИ ОДО |

о 1—4 |

гМ |

’Т Os 1П ’Т |

О т—4 |

т—4 |

1 |

SO SO |

||||||||||||

|

нхяихивгг |

СП ^ т—4 |

in |

SO |

||||||||||||||||

|

нйшвийофэд |

о |

«П со о т—4 |

। |

OS СО О т—4 |

|||||||||||||||

|

□HBdoroqf |

о OS ri |

СП |

i—4 |

ю Г-1 СП in г-1 |

т—4 |

• |

со OS со г—4 |

1 |

1 |

• |

1 |

04 |

СО |

СП т-4 |

• |

о СП |

Г1 SO in т—4 |

||

|

НЯМ ИОЛВ^-ОЯ ОНИ^ |

сп i—4 |

OS |

ю СП |

СП Г 4 so in |

1 |

• |

Г-1 т—4 |

1 |

1 |

• |

1 |

1 |

so so |

OS со т—4 |

со со |

ш со in |

|||

|

ИЛИ ЦОХВМ {fHBdomdi-oHiwdy |

OS |

Г-1 СП |

т—4 |

||||||||||||||||

|

винвизоввеШ ю кээЬюикноняА и white dgooduin |

1—4 О co ri OS |

so |

in |

1П ri |

OS OS т—4 |

♦—4 |

1 |

Т-4 т—4 |

in |

1 |

1 |

so |

1 |

1 |

• |

04 |

Г1 Г-1 in os |

||

|

wlidoHOHHiro И OlHHSBUDOSBdy |

cn Г-1 co о co SO 1—4 |

тг г-1 со V—4 V—4 |

so СП |

Г-1 т—4 СП |

so со СП ’Т СП |

СО ’Т со V—4 |

СО т—4 г—4 |

СП ^ Г-4 |

со ’Т |

Г 4 т-4 |

СП |

OS т—4 ел |

т—4 |

со о т—4 |

1—4 i—4 |

Г-1 1—4 |

so Г 1 ri Г) |

||

|

О в 3 |

s 8 ex о в г «и м |

о о о сх о 2 |

э и о «и |

Й л и в |

rd Й а о 2 |

g н о ад |

3 СП |

£ Й н |

I rd W |

Л и в «и 2 |

1 |

1 |

я h ° 3 1 § |

1 6 к |

Я и а м И |

и Е £ |

о 1-4 о к |

||

Примечание: Таблица составлена по данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи (Первая Всеобщая перепись…, 1904, табл. XIV).

Этнически и конфессионально смешанные селения в Самарском Заволжье на рубеже XIX и XX века

Наиболее интенсивно межэтнические контакты возникали в этнически и конфессионально смешанных селениях. В конце XIX в. в Самарской губернии существовало 86 русско-мордовских селений, 52 русско-украинских, 46 русско-чувашских, 10 чувашско-мордовских, по 8 русско-чувашско-мордовских и русско-мордовско-украинских. Большинство их быломоно-конфессиональным – православным, но в части селений (около 12%) жили также представителями других конфессий – в основном так называемых «сектантов» и «раскольников»: старообрядцев различных согласий и толков (единоверцев, беглопоповцев, верующих поморского толка, часовенного, спасового согласия, рябиновцев и др.), сектантов (молокан, евангельских христиан, духоборов и др.). Сектанты и раскольники соседствовали с православными соплеменниками и в моноэтничных селениях – в 186 русских и 12 мордовских. Конфессионально смешанными были и некоторые селения немцев – здесь проживали в разных соотношениях лютеране с католиками, православными, баптистами и меннонитами. В 14 чувашских селениях соседствовали православные и язычники, а в 1 –и мусульмане (Список…, 1900).

Большинство селений мусульман (татар, башкир, тептярей и мещеряков) были моноэтничными, но в 47 селениях Бугульминского и Бугурусланского уездов совместно проживали татары и тептяри, а в 22 – башкиры и тептяри. Тептяри оказывались ближайшими соседями татар и башкир вследствие особенностей образования групп – они были припущенниками, поселившимися на башкирских землях. На условиях аренды башкирские земли были заселены и татарами. Уже в середине XIX в. отмечалось, что «в Бугульминском уезде между башкирами и татарами нет никакого видимого различия по образу жизни и промыслах» ( Лясковский , 1860, с. 74).

Сложная ситуация складывалась в селениях, состоявших из двух и более этнических и конфессиональных групп. Так, православные и мусульмане соседствовали в 9 русско-татарских селениях, 3 чувашско-русских и одном мордовско-татарском. В этнически смешанных селениях встречались и единичные случаи совместного проживания православных с мусульманами и сектантами / раскольниками (2 селения), православных с католиками и лютеранами (1), православных с мусульманами (3), а также с язычниками (4). В последних двух случаях соседями являлись чуваши, татары, русские, башкиры и удмурты. Православные и язычники проживали в 2 русско-чувашских и 2 чувашско-мордовских селениях (Список…, 1900).

Этническое и конфессиональное разнообразие отражалось на смешанном составе населения в пределах волостей и церковных (православных) приходов. Так, чуваши состояли в одном приходе с русскими в 17 приходах, с мордвой – в 6, с русскими и мордвой – в 5, с русскими и крещеными татарами – в 2, с удмуртами – в одном (Ведомость…, 1900, с. 22–23).

Сложный этнический и конфессиональный состав населения Самарской губернии обусловил характер культурного взаимодействия в регионе, в котором религиозный фактор определял его формы, механизмы, влиял на интенсивность межэтнических контактов.

Этнические группы и конфессии: опыт взаимодействия

Православие как общая конфессия способствовало контактированию русских, мордвы, большинства чувашей, украинцев, татар-кряшен, заключению межэтническим браков, сложению единой конфессиональной идентичности, определило ассимиляцию (русификацию) указанных этнических групп в XX в. Вот как описан этот процесс в одном из очерков середины XIX в.: «Браки между Мордвой и Русскими весьма часты. Мордовка, вышедшая за русского, оставляет все свое народное одеяние, напротив того Русская, вышедшая за мордвина, ходит по-прежнему в русском сарафане. Само собой разумеется, что дети в том и другом случаях скорее русские, чем мордва…. Религия не мешает бракам между русскими, Мордвами и Чувашами, и я видел селения, где мордва потеряла почти все признаки своей народности от одних только браков с Русскими, не говоря уже о следующем поколении. Так же, как я слышал и читал, происходит от браков Чуваш с Русскими» (Соловьев, 1859, с. 204, 245). В другом очерке того же времени относительно мордвы отмечалось, что «в некоторых селениях они до того обрусели, что почти утратили свой язык» (Лясковский, 1860, с. 61). Например, в с. Большая Каменка Самарского уезда (современного Красноярского района Самарской области) в результате трехсотлетнего (с середины XVIII в.) русско-мордовского соседства произошло полное обрусение морд- вы; о мордовском происхождении части жителей напоминают только некоторые топонимические названия («Мордовский конец») и реликты в материальной и духовной культуре [Демидов, 2018]. Ассимиляционные процессы у мордвы, продолжавшиеся в течение XIX–XX вв. [Мордва Заволжья, 1994, с. 173–175], были более активными, чем у чувашей.

Сближение этнических групп в рамках православной конфессии было обусловлено сменой религиозной принадлежности мордвой и чувашами в ходе христианизации в XVIII – начале XX в. У мордвы процесс протекал быстрее, и уже в официальной статистике XIX в. мы не находим данных о язычниках, хотя еще в середине XVIII в. в Ставропольском уезде их насчитывалось около 1100 чел. [ Тюганкова , 2014, с. 47].Большинство чувашей, пережив несколько этапов обращения в православие, приняли христианство, хотя продолжали практиковать языческие обряды вплоть до 1930-х гг., а малая часть чувашей, не будучи крещена, придерживается традиционной веры ( чăваштĕнĕ ) до настоящего времени [ Ягафова , 2007].

Контакты чувашей с русскими и мордвой имеют длительный характер; уже со времени заселения Самарского Заволжья в XVIII в. здесь возникают смешанные селения – первоначально чувашско-мордовские, а впоследствии чувашско-мордовско-русские. Наиболее показательны в этом плане восточные уезды губернии – Бугурусланский и Бузулукский. На северо-востоке Самарской губернии чуваши проживали совместно с мордвой в 6 деревнях, причем в 4 из них –с мордвой и русскими (РГИА. Ф. 379. Оп. 1. ДД. 622, 624), и в 27 волостях (Статистические таблицы…, 1870). Наряду с русскими мордва оказывалась ближайшим соседом чувашей и в XIX в., что отличало Самарское Заволжье от других регионов (Приволжья, Южного Урала), в которых преобладало соседство чувашей с татарами [ Kappeler, 1982, с. 492–493]. Смешанные селения этих этнических групп составляли почти половину всех населенных пунктов Самарского Заволжья [ Ягафова , 1998, с. 97]. В XX в. чуваши соседствовали с мордвой в 7 селениях Заволжья, причем в 4 из них проживали также русские, а в одном – и татары [ Иванов , 2005, с. 94–101, 160–161]. Соседство и тесные контакты их способствовали формированию сходных элементов культуры. Например, женское бисерное ожерелье чĕнтĕрлĕ бузулукских чувашей напоминало мордовский цифкс (РЭМ, 968–11,13); сопоставим с мордовской традицией обычай ношения множества разноцветных бус (РЭМ, 968–22,23). Ряд свадебных элементов чувашей и мордвы («печурки смотреть», украшение «девичьей красы») был, вероятно, заимствованы из русской обрядности. Сходны и некоторые другие элементы свадебной (например, «плата за молоко», «хождение за водой», «поиски ярки»), а также похоронно-поминальной (одаривание участников обряда, использование металлических предметов для очищения после контакта с покойным, сроки поминовения и т.д.) обрядности. Аналоги наблюдались и в структуре обрядового календаря (ПМА 2) [ Зорин , 2001, с. 69,117; Мордва Заволжья, 1994, с. 106–117].

Вместе с тем процесс восприятия чувашами христианства был длительным, и даже продолжительное соседство с православными русскими нередко не препятствовало сохранению «языческих» обычаев, а в отдельных случаях – переходу в ислам. В отчете миссионерского общества за 1901 г. отмечалось, что, за исключением мордвы, стремящейся к обрусению и усвоению христианства, остальные группы «не оставляют прежних языческих и мусульманских верований и обрядов и живут двоеверно», что даже в селениях, где чуваши живут смешанно с русскими, «до сих пор не оставили еще своих языческих суеверий», а живущие по соседству с татарами-мусульманами «перенимают верования, обряды и даже одежду этих последних и т.о. живут больше по-мусульмански, чем по-христиански» (Отчет Православного…, 1902, с. 81). Эти же тенденции обнаружил в середине XIX в. и Б. Лясковский: «Чуваши ни с Русскими, ни с Мордвою не смешиваются, а придерживаются больше Татар, влияние которых отразилось как в языке чувашском, так и в женских костюмах, весьма сходных с Татарскими… Чуваши неохотно селятся с другими племенами» ( Лясковский , 1860, с. 62, 69).

Контакты с мусульманами способствовали исламизации и последующей этнической ассимиляции (отатариванию) чувашей. Случаи перехода чувашей в ислам в Самарской епархии наблюдались в чувашско-татарских селениях и чувашских деревнях, расположенных по соседству с татарскими: Ерилкино, Кульшарыпово, Новом и Старом Суркино, Старом Афонькино, Булантамаке, Абдикеево и др. Священник Шенталинского прихода Бугульминского уезда А.Скворцов сообщал в 1904 г., что из 70 чувашских семей д.Абдикеево лишь 20 живут по- христиански, т.е. ходят в церковь, соблюдают пост, а остальные постов не соблюдают, едят мясо, в домашнем быту употребляют татарский язык и даже татарские молитвы (Отчет Самарского…, 1905, с. 3). Священник с.НикольскогоБугурусланского уезда отмечал, что «несколько семейств, благодаря своим родственным связям с татарами соседних деревень, совсем почти омусульманились, и хотя не отказываются выполнять все требования христианства, но тайно соблюдают "уразу", на "байрам" или на открытие "уразы" отправляются в Булантамак к татарам, едят мясо только татарского резания, без всякого стеснения творят "намазы" и учат тому детей своих, снимают святые иконы с божниц своих, когда приезжают к ним в гости татары или башкиры» (Отчет Самарского…, 1905, с. 3–4). Аналогичные сведения священники сообщали о чувашах деревень Нижний Нурлат, Старое Иглайкино Самарского уезда, Ивановка и деревень Туарминского прихода Бугульминского уезда (Иванов, 1900, с. 173; Отчет Православного…, 1902, с. 81). Все указанные селения находились вблизи татарских деревень, что способствовало частым контактам населения, вплоть до установления брачных связей, которые мусульманами признавались действительными при приятии чувашами ислама.

Переход православных в ислам наблюдался в Самарской губернии и среди кряшен Ставропольского, Бузулукского уездов; во всех случаях инициатива была стимулирована поддержкой соседей – татар-мусульман ( Иванов , 1906, с. 990; ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 528, Л. 2–12).

В межэтнических контактах татар с мордвой и русскими складывалась иная модель – замкнутость этноконфессиональных общин в сфере религиозной культуры, брачных отношений, семейно-родственных контактов при общности производственных интересов. Последние возникали в случае совместной хозяйственной деятельности в поземельных общинах в исторически контактных зонах. Одной из таких зон в Самарском Заволжье является русско-татарское пограничье в среднем течении р. Кондурчи. В конце XIX – начале XX в. здесь образовалась Шламская волость, состоявшая из двух бывших русских помещичьих селений (Шламка и Краснояриха) и четырех деревень удельных и казенных крестьян – татар-мусульман и чувашей-язычников (Нижний и Верхний Нурлат, Старое и Новое Иглайкино) (Список…, 1890, с. 32). При выраженной изоляции групп в семейно-бытовой и религиозной сферах здесь развивалось интенсивное соседское общение, контакты на производственной основе, что привело ко взаимному восприятию друг друга не как «чужих», а как «других» (ПМА, 2018).

Конфессиональные различия внутри одной этнической группы, наоборот, способствовали разобщению, создавая иногда конфликтные ситуации в моноэтнической среде. Подобные случаи отмечены в регионе среди чувашей (православные, язычники, мусульмане, баптисты), русских (православные, старообрядцы, баптисты и др.), мордвы (православные, молокане, хлысты и др.).Противостояние православных чувашаей и язычников ( чăнчăваш ) не вылилось в религиозные столкновения, но проявилось в чувстве неприязни язычников к своим крестившимся соплеменникам, которых они считали «предателями веры» (НА ЧИГН. Отд. III. Д.182. Л. 252).

Наличие более десятка крепких и многолюдных языческих общин у самарских чувашей способствовалосохранение традиционных верований (язычества) у православных. Другим фактором сохранения «чувашской веры» выступало иноэтническое и иноконфессиональное окружение, стимулировавшее религиозную самобытность язычников ( Комиссаров , 1913, с. 571); большинство чувашских деревень, жители которых до сегодняшнего дня сохранили язычество, расположено вблизи русских и татарских селений (ПМА, 1997–2018).

Обособление конфессиональных общин мордвы наблюдалось в Бугурусланском, Бузулукском, Самарском уездах Самарской губернии, где проживали представители разных сект и толков старообрядчества: «кирилловцы» (с. Савруха), «блаженные» (одно из хлыстовских учений; села Кирюшкино, Ерзовка и др.), «собеседники», «Божьи люди» (хлысты), «тилебухи», молокане (мордовские села современного Похвистневского района). Переселявшиеся из Тамбовской и Пензенской губерний мордва-молокане оседали в уже существующих селениях (села Благодаровка, Покровка Борского района, Большой и Малый Толкай, Алешкино Похвистнев-ского района), образуя свои улицы или «концы» пе . Так, в с. Алешкино Похвистневского района Самарской области молокане жили на улице Пой латко (Осиновый овраг), старообрядцы с. Ново-Тепловка Бузулукского района Оренбургской области (бывший Бузулукский уезд) – на улице Вере пе. Иногда представители различных общин селились на одной и той же улице, но каждый на своем «конце» (куринке). В том же с. Алешкино старообрядцы имели свои «концы»

как на основных улицах, так и на Пой латко. Разделение участков для захоронения существовало и на кладбищах, хотя в подавляющем большинстве мордовских селений кладбище было единым для всех жителей, на нем выделялись отдельные участки для религиозных общин [Эт-ноконфессиональные меньшинства…, 2010, с. 203, 207–208].

Более строгих запретов в отношении иноверцев придерживались молокане. Как отмечает Т.И. Ведерникова, «с православными молодые молокане не гуляли ни на Пасху, ни на Троицу, поскольку спиртное у них строго запрещалось» [ Ведерникова, Филатова , 2016, с. 89]. Кладбища также имели свои, особые. Они располагались в отличие от православных в степи, не будучи огорожены [ Ведерникова , 2012, с. 42–52].

Мордва, входившая в религиозные общины хлыстовского толка, практически не соблюдала запретов. Были распространены браки между православными и сектантами, которые не только позволяли устанавливать разнообразные бытовые связи с соседями, но и становились каналами для распространения веры [Этноконфессиональные меньшинства…, 2010, с. 174–175] – как правило, заключение брака влекло за собой смену вероисповедания у сектантов [ Ведерникова , 2012, с.50]. Как отмечает Г.А. Корнишина, жители конфессионально смешанных селений в подавляющем большинстве не считали людей отличной от них веры «чужими». Невзирая на конфессиональные различия, они признавали их соплеменниками. Односельчане вместе участвовали в различных обрядовых действах: дети и молодежь ходили колядовать на Рождество, устраивали посиделки, взрослые собирались на «беседы», приглашали друг друга на свадьбы, похороны и поминки [Этноконфессиональные меньшинства…, 2010, с. 211–213]. Дополняя эту мысль, Е.С. Данилко пишет: «В условиях небольших деревенских сообществ, состоящих из разных конфессиональных групп, однако объединенных множеством других разнообразных связей и отношений (общее владение землей, покосами, лесными угодьями, общее направление хозяйственной деятельности, общие обязательства перед органами власти и т. д.), внутрисемейные события практически всегда становились событиями общедеревенскими» [Этнокон-фессиональные меньшинства…, 2010, с. 174]. Формальное разрушение конфессиональных границ, «перекрещивание» в православие наблюдается в 1920–1930-е гг. под влиянием революционных событий [ Ведерникова , 2012, с.52].

Сектантство и старообрядчество были распространены и среди русского населения Самарского края, и принципы территориального и этнокультурного обособления религиозных общин в русских или этнически смешанных селениях также соблюдались. Разница в образе жизни, моделях поведения служила причиной антагонизма конфессий. Так, молокан от православных отличали опрятность в быту, грамотность, предприимчивость, как следствие, материальный достаток, соблюдение запретов (на употребление вина), строгость нравов, взаимопомощь, открытость в общении. Современники отмечали также их честность. Молокане с. Мак-симовка (Коржевка), например, были известны в крае благодаря производству кушаков на продажу, выпечке хлеба [ Ведерникова , 2012, с. 45–52].

Религиозные различия не могли не сказаться на межэтнических отношениях и судьбе самих конфессий. Известный публицист и литературный критик Н.В. Щелгунов отмечал в середине XIX в.: «Понятно, что православие, окруженное таким сильным сектантством, едва ли в состоянии сохраняться в чистоте. Но, с другой стороны, соблазн, окружающий православие, и необходимость призадуматься порождает и более крепкое православное убеждение. Здесь всякая секта и всякая вера машет на другую рукой, и все вражат друг другу: на молокан же смотрят как на отщепенцев» (цит. по:[ Ведерникова , 2012, с.49]). Неприязненные отношения складывались между старообрядцами и молоканами («старообрядцы… фанатично ненавидят молокан»), старообрядцами и православными.

Таким образом, конфессиональные различия раскалывали этнические общины, части которой могли быть территориально и культурно обособлены, при этом устойчивость «границ» зависела от характера религиозных и этнокультурных различий; в ряде случаев конфессиональные группы поддерживали с соплеменниками в пределах селения социокультурные контакты, ограниченные в основном производственной и бытовой сферой.

Заключение

Межкультурное взаимодействие в Самарском Заволжье исторически определялось не только этническими, но и в значительной степени религиозными различиями контактирующих групп. Этнически и конфессионально смешанные селения являлись основной площадкой для общения, варьировавшегося от взаимной вражды и социокультурной изоляции до ассимиляции одной общности другой. Православие и ислам исторически выступали в регионе фактором консолидации этнических групп в рамках конфессий и одновременно причиной разрушения этнических «границ», формирования надэтнических социокультурных пространств (храм, кладбище, сельское поселение, семейно-родственный круг, общие праздники и обряды и т.д.). Следствием такой направленности действия религиозного фактора являлись ассимиляционные процессы (русификация мордвы и чувашей, отатаривание чувашей). В то же время конфессиональные различия разобщали этнические группы и/или их части, способствовали их относительной взаимной социокультурной изоляции при сохранении необходимого уровня межгрупповой коммуникации в производственной и социальной сферах; восприятие конфессиональных различий при этом варьировалось от толерантности до открытой неприязни и вражды. Эти закономерности влияния религиозного фактора на развитие межэтнических отношений сохранились и в современности.

Список литературы Этнические группы и конфессии в межэтнических взаимодействиях в Самарском Заволжье во второй половине XIX - начале XX в

- Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. 247 с.

- Арутюнян Ю.В. Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР (программа, методика и перспективы исследования) // Советская этнография. 1972. № 3. С.3-19.

- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. 418 с.

- Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с.

- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр.; отв. ред. Н.А. Шматко. М.; СПб.: Алетейя. 576 с.