Этнический танец в китайской живописи второй половины XX века в контексте формирования образа многонационального нового Китая

Автор: Ли Цзыцзянь

Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 (57), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу репрезентации этнического танца в китайской живописи второй половины XX века как значимого визуального инструмента в процессе формирования образа многонационального Нового Китая. Автор рассматривает изображение этнического танца в живописи как символическую форму культурной коммуникации, выполняющую функции интеграции и диалога между центром и периферией, традицией и современностью. Методологической основой исследования выступает концепция диалога М. Бахтина, дополненная теориями культурной гибридности Х. Бхабхи, семиотической модели культуры Ю. Лотмана и герменевтическими подходами П. Рикера. Исследование демонстрирует, что в творчестве таких китайских художников ХХ века, как Е Цяньюй, А Лао, Хуан Чжоу и Чэнь Гуанцзянь, этнический танец приобретает статус визуального высказывания, наделенного политико-культурной значимостью. Через анализ художественных техник, иконографии и стилистических стратегий автор выявляет, как живопись трансформирует этническое в универсальный символ национального единства. Статья показывает, что изображение танца в китайской живописи стало механизмом визуального мифотворчества, легитимирующего культурное многообразие как основу целостной национальной идентичности.

Китайская живопись, этнический танец, национальное единство, визуальная репрезентация, диалогическая теория, Е Цяньюй, А Лао, Хуан Чжоу, Чэнь Гуанцзянь, Новый Китай

Короткий адрес: https://sciup.org/144163504

IDR: 144163504 | УДК: 75.04+76.01+73.04 | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-257-71-86

Текст научной статьи Этнический танец в китайской живописи второй половины XX века в контексте формирования образа многонационального нового Китая

Вторая половина XX века ознаменовалась в Китае масштабными политико-культурными преобразованиями, в ходе которых изобразительное искусство стало важным инструментом визуализации новой социальной реальности. Одной из ключевых задач, стоявших перед художниками этого периода, стало формирование образа единой, многонациональной китайской нации. В этом контексте особую распространенность в китайской живописи получили изображения этнических танцев, ставшие устойчивым визуальным символом гармонии между народами, населяющими КНР. Художники Е Цяньюй, А Лао, Хуан Чжоу, Чэнь Гуанцзянь и другие обращались к теме национального танца не как к объекту этнографического изображения, а как к средству выстраивания диалога с традицией, обществом и современностью. В их работах танец становился визуальным языком, с помощью которого артикулировались ценности культурной самобытности и национального многообразия. Через образы этнического танца китайская живопись конструировала символическую «модель Нового Китая» – силь- ного многонационального государства, где каждая культура занимает свое почетное место.

Методологическую основу статьи составляет концепция диалога, разработанная М. Бахтиным в контексте литературного анализа, но получившая широкое применение в культурологических и искусствоведческих исследованиях. М. Бахтин писал, что любое высказывание – это не завершенный монолог, а часть бесконечной коммуникационной цепи, «каждое высказывание – это звено в очень сложно организованной цепи других высказываний» [1, с. 261]. В этом смысле танцующая фигура в китайской живописи второй половины XX века становится визуальным высказыванием, в котором слышны голоса этнического меньшинства, художника, государства, традиции. Именно эта полифоническая структура смысла, в которой образ не сводится к одному источнику значения, делает бахтинский подход продуктивным в анализе изображения этнического танца в живописи. Вместо того, чтобы искать в изображении «доминантный» смысл, бахтинская теория учит вниманию к внутреннему диалогу образа – между телом и духом, движением и покоем, художником и персонажем, центром и периферией. Художник в таких условиях выступает не диктатором смысла, а посредником, медиатором культурных голосов, которым он создает пластическую форму высказывания, что особенно ясно проявляется в изображении этнического танца, где голос дается этническому меньшинству традиционно неслышимому и угнетаемому культурным центром.

Для политико-культурного контекста Китая второй половины XX века диалог имеет не столько эстетическое, сколько идеологическое значение, создавая образ страны, «где многочисленные этнические группы живут в согласии и единстве» [5, c. 141]. Государство стремится к визуальной артикуляции многонационального единства, и живопись становится важным инструментом этого процесса. По мысли М. Бахтина, любая культура не является монологической и статичной, а представляет собой динамичное взаимодействие различных голосов и смыслов. Философ также отмечает, что понимание смысла высказывания развивается на границе двух сознаний, двух субъектов, что подчеркивает диалогическую природу культурных процессов. Как констатирует С. Ячин в статье «Феномен Бахтина и загадка культуры», «именно субъект-субъектное» (или интерсубъектное) отношение формирует пространство культуры» [6, с. 39]. Чем более централизовано общество, тем сложнее сохранить этот диалог. Тем не менее в китайской живописи, изображающей этнические танцы, выявляется намерение преодолеть данный конфликт. В этом контексте особенно актуальны и современные культурологические теории, развивающие бахтинскую идею в постколониальном ключе. Так, исследователь Х. Бхабха предлагает концепт «третьего пространства», в котором формируются гибридные культурные формы. «Культура никогда не бывает цельной, чистой. Любая культура, как утверждает Х. Бхабха, это всегда сложное соединение разнородных частей, культурный гибрид, обладающий тем, что можно назвать культурным “многоголосьем”» [3, с. 110]. Гибридные культурные формы выступают не компромиссом, а новой формой идентичности, рождающейся в процессе диалога. Изображения этнического танца можно интерпретировать как воплощение этого третьего пространства, где традиция и современность, этничность и государственность, локальное и универсальное пересекаются, создавая образ китайской нации как полифонического целого.

Подход Ю. Лотмана к культуре как семиотической системе позволяет дополнить диалогическую рамку и обратить внимание на внутреннюю структуру художественного образа, то есть на то, как сам по себе визуальный объект организован и что он может значить. Танец в живописи может быть рассмотрен как модель ритуального действия, имеющего не только эстетическую, но и символическую функцию, где каждый элемент – жест, линия, костюм, ракурс – несет символическую нагрузку. Но эта система не закрыта, не замкнута на себя, а обращена к зрителю и требует интерпретации, что делает образ герменевтическим событием, открытым для прочтения и соучастия. Такое понимание согласуется с философией П. Рикера, для которого символ всегда говорит больше, чем можно выразить словами, и требует культурной интерпретации. «Рикеровская версия герменевтики направлена на интерпретацию человеческих творений как символически-опосредованных устремлений» [4, c. 253]. Танец переводит телесную культуру в визуальный символ, который «говорит» не только о пластике, но и о месте этноса в общем теле нации. Соединение бахтинского понятия диалога с культурологическими теориями идентичности, памяти и визуальной репрезентации позволяет рассматривать китайскую живопись этнического танца как сложный семиотический и политико-культурный акт, направленный на формирование многосоставного образа Нового Китая.

Танец в любой культуре является неповторимым сочетанием телесного, ритуального и символического. Он одновременно обращен к физическому движению и к глубинным слоям коллективной памяти, связывая конкретное этническое сообщество с его традицией, бытом, верованиями и формами самовыражения. В фокусе китайской живописи второй половины XX века. этнический танец выступает не столько жанровой сценой, сколько носителем социокультурной матрицы, в которой зашифрованы представления о народной душе, истории и самости. Тело танцующего в китайской традиции обладает особой семантической нагрузкой, осмысляясь как знак, несущий идею гармонии человека с природой и обществом. Обращение к этническому танцу позволяет художникам визуализировать этот телесный знак и как общекультурный объект, и как воплощенный дух конкретной народности.

Важно отметить также, что танцевальный сюжет как субъект высказывания в китайской живописи второй половины ХХ века вступает в диалог с жанровыми традициями самого искусства. Он наследует древние формы китайской живописи (фрески Дуньхуана, придворные сцены эпохи Тан), одновременно переосмысляя их через призму реализма, экспрессионизма, карикатурности и стилизации, в зависимости от художественного метода каждого живописца, что делает танец интермедиальной формой, соединяющей телесное движение, ритм музыки, традицию изображения и идеологическое послание.

Каждое обращение к теме этнического танца крупнейших китайских художников второй половины XX века (Е Цяньюй, А Лао, Хуан Чжоу, Чэнь Гуанцзянь и др.) сопровождалось разработкой индивидуального художественного языка, в котором находили отражение как традиционные техники китайской живописи, так и новаторские эстетические стратегии.

Выдающийся китайский художник Е Цяньюй ( 叶浅予 , 1907–1995) занимает ключевое место в истории китайской живописи XX века как мастер, заложивший основы репрезентации танца в новом художественном каноне, представляющем пример синтеза китайских классических живописных традиции и новейших тенденций западного искусства. В живописи Е Цяньюя ярко выражено соединение двух противоположных техник традиционной китайской живописи: гунби ( 工笔 , «прилежная кисть») – акцентируется на детальной проработке формы и анатомической точности и цзяньби ( 简笔 , «лаконичная кисть») – предполагающая экономию выразительных средств и стремление к передаче сущности объекта посредством минимальных, но выразительных линий. Как подчеркивает В. Г. Белозерова, данные «техники имеют диаметральные психологические и духовные установки: в “прилежной кисти” требуется выдержать единство “десяти тысяч штрихов”, в “лапидарной кисти” необходимо вмещать в одном штрихе пластику “десяти тысяч штрихов”. Техника гунби воплощает принцип се шэн 冩 生 («писать натуру»), техника цзяньби – принцип сеи 冩意 (“писать идею”)» [2, c. 348]. Е Цяньюй, используя обе техники в одном произведении, добивался одновременно документальной точности и философской глубины, что особенно проявляется в его танцевальных композициях. Не обучавшись ни в СССР, ни в Западной Европе, в отличие от многих своих современников, Е Цяньюй тем не менее сумел интуитивно интегрировать актуальные элементы реализма, перспективы, теневого моделирования и анатомической точности в индивидуальную манеру, основанную на китайском понимании гармонии формы и идеи. Он, по выражению Ху Биня, стремился «не нарисовать танец на сцене, а нарисовать танец в сердце» [11, с. 100], тем самым превращая достоверное изображение танца в форму медитативного наблюдения и философской рефлексии.

Становление интереса к танцу как к художественной теме началось у Е Цяньюй в 1940-е годы во время пребывания в Индии. Серия работ, таких как «Женщина, танцующая с цветком» (1949), демонстрирует влияние индий- ской традиции на формирование его понимания телесности и движения, выражая во внешней динамической форме экстатичные внутренние состояния. Цитируя Чжао Лижуна: в танцевальных композициях художника «достигался эффект неподвижности посреди движения, что похоже на “стоп-кадр” в кино» [12, с. 155]. Фигуры, находясь в динамике, одновременно кажутся застывшими, что создает трансцендентный, вневременной пластический образ.

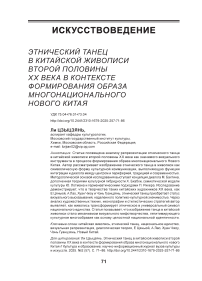

Во второй половине XX века тема танца становится центральной в живописной практике Е Цяньюя. Его работы, созданные в 1960–1970-е годы, такие как «Танец на Тибетском плато» (1960) (Рис. 1), «Танец подношения цветов» (1961) и «Питье из одной реки» (1962), демонстрируют зрелый художественный стиль, отличающийся гармонией линии и цвета, тонкой пластической проработкой движения и яркой этнографической достоверностью.

В этих картинах движение фигур

Рисунок 1. Е Цяньюй. Танец на Тибетском плато (1960)

подчинено строгому ритму композиции, где каждый жест становится носителем смысловой нагрузки. Ху- дожник уделяет особое внимание этнографической репрезентации, передавая точные детали костюмов, жестов, музыкальных инструментов. При этом важна не просто фиксация внешних черт, но передача культурной специфики и ритуального значения танца в жизни народов. Так, в картине 1992 года «Танец национального единства» (Рис. 2) изображены танцующие представители трех этнических групп – ханьцев, тибетцев и уйгуров – в знаковых позах и в традиционных костюмах. Симметричная композиция, яркие насыщенные цвета, отсутствие фона и замкнутость круга танцующих создают символический образ идеальной гармонии, моделируя визуальный код единства китайской нации.

В образах танца у Е Цяньюя проявляется глубокая социальная ангажированность художника: он стремится показать радость жизни, многообразие и красоту китайского народа в новом историческом контексте. Его произведения представляют собой визуальное выражение оптимизма и символическую картину культурного возрождения. Художник не просто фиксирует этнические особенности, но создает обобщенный образ национальной идентичности, в которой разнообразие культур становится источником эстетической и политической силы. Этнический танец в картинах Е Цяньюя выступает как визуальный медиатор между культурной традицией и модернизированным социалистическим настоящим. Его живопись демонстрирует возможность построения диалога между Востоком и Западом, между индивидуальным и коллективным, между художественным высказыванием и государственным нарративом.

Младший современник Е Цяньюя А Лао ( 阿老 , 1920–2015) принадлежит к числу ведущих художников второй половины XX века, чье творчество ознаменовало становление соцреалистического искусства в Китае и отразило глубокую переоценку роли этнического компонента в формировании национальной визуальной культуры.

Своеобразие графичной и динамичной живописной манеры письма А Лао было обусловлено как его профессиональной биографией, так и глубоко гуманистическим мировоззрением, ориентированным на эмоциональный отклик и культурную эмпатию. С 1940-х годах он активно работал как художник-иллюстратор, создавая пропагандистские плакаты и агитационные рисунки, в которых уже тогда отмечалась склонность к лаконизму, остроте линий и выразительности телесного жеста, а в последующие десятилетия этот визуальный язык трансформировался в сложную систему художественных знаков.

Рисунок 2. Е Цяньюй. Танец национального единства (1992)

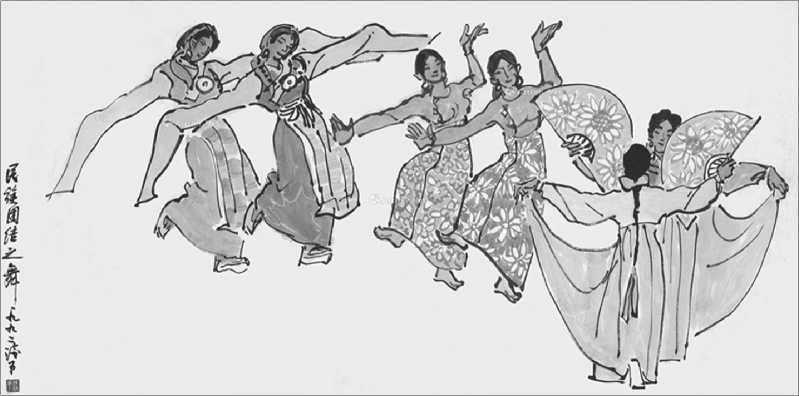

Обращение А Лао к теме танца произошло в 1970–1990-х годах, когда художник разрабатывает целую серию произведений, посвященных этническим танцам различных народностей Китая – ханьцев, тибетцев, монголов, корейцев, даев и других. Танец в его работах служит не только знаком этнической культуры, но и метафорой душевного откровения. Как подчеркивает Инь Цзяньхун, «его “танцевальные зарисовки” характеризуются простым языком, точной лепкой, плавными линиями и простой художественной концепцией» [8, с. 132]. Линия в работах А Лао становится основным выразительным средством. Она не только очерчивает контуры фигуры, но и передает ритм, настроение, внутреннюю пластику танца. Зачастую художник использует контраст между тонкой основной линией и более насыщенной вспомогательной, создавая эффект визуальной полифонии, аналогичной музыкальному аккомпанементу. Подобное решение отчетливо прослеживается в работах «Яньбяньский танец с барабанами» (1973) (Рис. 3) и «Танец с пипой» (1975), где вспомогательная линия оттеняет основную, придавая образу внутреннюю ритмическую насыщенность и динамику.

Цветовое решение работ А Лао играет вторичную, но концептуально важную роль. Минималистичное добавление ярких акцентов в этнические костюмы или элементы декора (веера, пояса, головные уборы) акцентирует внимание на культурной специфике, усиливая декоративную выразительность изображения. Контраст между чернильной графикой и локальными вкраплениями цвета позволяет добиться сбалансированной визуальной структуры, в которой этническое становится узнаваемым и эстетически привлекательным.

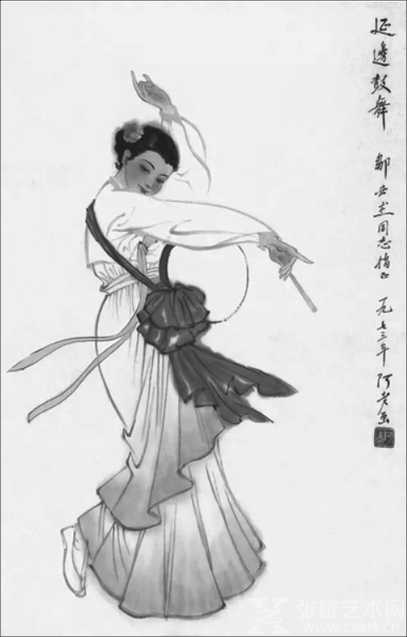

Показательной в панораме работ художника является работа «Танец с кубками и чашами» (1973) (Рис. 4), посвященная монгольской танцевальной традиции. Центральная фигура танцовщицы, удерживающей пиалы на голове и в руках, представлена в состоянии совершенного равновесия и сосредоточенности. Детализация костюма,

Рисунок 3. А Лао. Яньбяньский танец с барабанами (1973)

Рисунок 4. А Лао. Танец с кубками и чашами (1973)

украшений, позы – все подчеркивает этнографическую достоверность, но одновременно и универсальность образа. Это уже не просто сценка из быта, а гимн этнической грации, синтез пластики и духовности. Работа демонстрирует, как из визуального нарратива о танце возникает метафора культурного достоинства.

Художественная практика А Лао строится на двойной системе репрезентации: с одной стороны, она глубоко укоренена в традиции китайской тушевой живописи, с другой – открыта к влияниям модернизма, включая элементы экспрессионизма, символизма и даже наивного искусства. Эта двойственность позволяет художнику обращаться к сложным темам этничности, телесности, не сводя их к пропагандистскому дискурсу. Его танцевальные образы – это фигуры чувствующего, живого тела, вписанного в культурный контекст и обладающего собственной интонацией. Творчество А Лао представляет собой образец реалистического искусства, в котором танец становится репрезентацией этнического начала и средством этического высказывания, подчеркивающего ценность культурной специфики в рамках общей национальной идентичности. Его художественный метод основан на тонкой балансировке между обобщением и конкретикой, формальной строгостью и пластической свободой, что делает его визуальный язык глубоко гуманистичным и в то же время политически актуальным.

Один из наиболее влиятельных китайских художников второй половины XX века Хуан Чжоу (黄冑, 1925–1997), чье творчество воплотило синтез традиционной китайской живописи, новаторского формального поиска и политической вовлеченности, обращался к теме этнического танца, отличающейся у художника исключительной выразительностью, масштабностью и смысловой плотностью. В его работах визуальный образ становится про- странством утверждения новой социальной реальности, где этническая культура представлена не как архаичное наследие, а как живое и динамичное начало строящейся полифонической нации.

Одной из важнейших характеристик живописной манеры Хуан Чжоу является техника так называемой «соломенной линии» ( 草 线 ) – изломанной, многослойной, насыщенной, передающей экспрессию и движение. В отличие от канонической китайской тушевой линии, основанной на четкости и сдержанности, его мазки обладают внутренней динамикой и становятся носителями ритма, что было особенно эффективно при изображении танцевальных сцен, где движения тел требуют текучести и гибкости линии. Подобная техника позволяла создать эффект живой, вибрирующей поверхности, где движение как бы продолжается за пределами

Рисунок 5. Хуан Чжоу «Уйгурский танец» (1986)

холста.

Работы Хуан Чжоу – «Когда цветут яблони» (1952), «Национальное единство» (1959), «Уйгурский танец» (1986) (Рис. 5), «Синьцзян-уйгурский танец» (1987) – представляют тщательно выстроенные социально-художественные конструкции, в которых каждая фигура, каждый жест, каждый цветовой акцент выполняют идейную функцию. В этих произведениях этнический танец выступает метафорой освобождения, обновления, возвращения народа к своей культуре в условиях социального развития. Хуан Чжоу изображает представителей национальных меньшинств не как экзотических Других, а как равноправных субъектов, полноправных участников национального проекта.

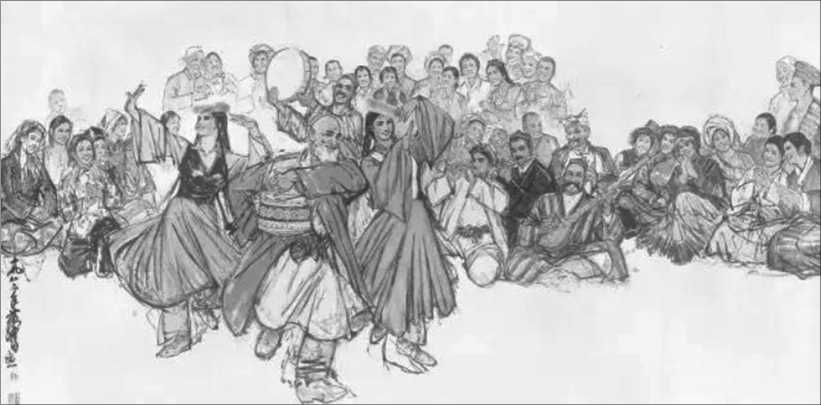

Композиционно картины Хуан Чжоу строятся по принципу массовой сцены, в которой каждая фигура сохраняет индивидуальность, но одновременно встроена в общий ритмический поток, что соответствует концепции полифонического общества, в котором разнородные «голоса» звучат одновременно и согласованно. Массовость изображений подчеркивает социалистический посыл – танец становится коллективным действием, выражением единства. Образец такого подхода – «Национальное единство» (1959) (Рис. 6), в котором запечатлены десятки персонажей, рассматриваемых с верхнего ракурса. Фигуры участников прописаны эскизно, но имеют индивидуальные характеристики и узнаваемость.

В плане иконографии Хуан Чжоу особое внимание уделяет этнографической точности и пластике движения. Танцующие фигуры, оживленные сцены празднования уйгурского народа в Синьцзяне изображены в момент максимальной экспрессии жеста, в кульминации ритма, что придает сценам визуальную динамичность. Их позы полны внутренней свободы, а жесты – выразительной силы. Композиция построена таким образом, чтобы передать живую и величественную динамику торжества: фигуры танцоров словно парят в воздухе, а музыканты добавляют сцене ритм. Это не эстетизация этничности, а утверждение ее культурной субъектности. Более того, танец в его работах не только ритуал, но и форма социальной мобилизации, визуальный язык, через который художник выражает идеи национального возрождения, культурного многообразия и гражданской сплоченности.

На концептуальном уровне творчество Хуан Чжоу можно интерпретировать через призму диалогического взаимодействия центра и периферии. Его внимание к западным регионам Китая – прежде всего Синьцзяну – неслучайно. Художник рассматривал их как места, где происходят глубокие социокультурные изменения, сопряженные с процессом «национального освобождения» в рамках социалистического государства. Изображая народные танцы этих регионов он вовлекается в процесс свидетельствования их трансформации: от «подавленных» к «освобожденным», от «фольклорного объекта» к «историческому субъекту». Изображение танца в таком контексте

Рисунок 6. Хуан Чжоу «Национальное единство» (1959)

не столько эстетическая форма, сколько метафора свободы, достоинства и включенности в единую нацию.

Как справедливо указывает Чэн Чжэн, «после первого посещения Синьцзяна художник нашел объект для выражения своих чувств, и с тех пор, особенно после того, как в 1950-х годах он поселился там, индивидуальность Хуан Чжоу обрела целостность, а его уникальная чувствительность, смелая и необузданная личность соприкоснулась со смелым и необузданным темпераментом уйгуров, казахов и других этнических групп, которые жили в пустыне и оазисах и умели хорошо петь и танцевать. У него появилось новое поле для самовыражения, а красота Великого Северо-Запада открылась миру благодаря смелой кисти Хуан Чжоу» [10, c. 239]. Его живопись фиксирует момент культурной встречи (между художником и изображаемыми, между центром и окраиной), делая ее полем визуального диалога, где ни одна сторона не растворяется, но обогащается и утверждается.

Творчество Чэнь Гуанцзянь ( 陈光健 , 1936–2024), посвященное танцевальной тематике, представляет неповторимое явление в китайской живописи второй половины XX века, сочетающее в себе художественную изысканность, лирическую чувствительность и глубокое гуманистическое содержание. В отличие от экспрессии Хуан Чжоу или динамической графичности Е Цяньюя и А Лао, визуальный стиль Чэнь Гуанцзянь строится на принципах мягкой эмоциональности, камерности и эмпатии, «отражая труд, праздничные обычаи и душевные настроения людей» [9, c. 73], благодаря чему ее изображения этнического танца приобретают особую интимную и созерцательную интонацию.

Центральной темой художественной практики Чэнь Гуанцзянь является человек в его повседневной жизни и в контексте культурной традиции. Танец, как форма телесного выражения культуры, выступает у художницы не столько сценическим представлением или этнографической зарисовкой, сколько эмблемой внутренней гармонии, связи поколений и человеческого достоинства. В ее работах танец часто оказывается не актом публичного действия, а состоянием души, выражаемым через утонченную пластику жестов и мягкую ритмику композиции.

Отличительной чертой художественной манеры Чэнь Гуанцзянь является своеобразная «кукольность» образов, достигаемая за счет специфической стилизации: округленные, слегка наивные формы, преувеличенные пропорции, упрощенные лица с мягкими чертами. Эта стилизация отсылает к детскому восприятию мира. Художница сознательно использует этот прием как метафору чистоты, искренности и культурной невинности. Образы танцующих становятся визуальными аллегориями детской радости, единства с природой и преданной любви к традиции.

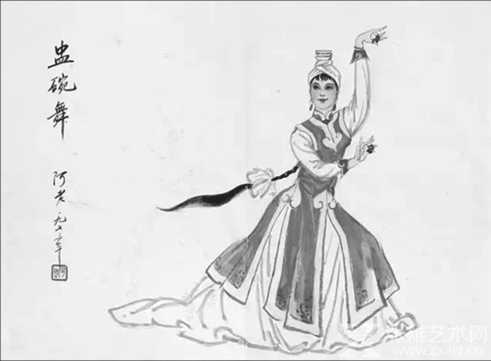

В техническом плане Чэнь Гуанцзянь опирается на традиции китайской живописи в стиле сеи (写意) – «свободного письма», характеризующегося интуитивностью мазков, использованием разреженных чернильных ли- ний и активной работой пустого пространства. Особое внимание она уделяет технике фэйбай (飞 白) – «летящего белого», при котором мазок оставляет просветы, создавая ощущение вибрации и полупрозрачности. Эти художественные приемы позволяют изображать танец как невесомое, эфемерное явление, приближенное к сновидению или воспоминанию, тем самым разрушая жесткую границу между реальностью и воображением. Линия в работах Чэнь Гуанцзянь не столько очерчивает форму, сколько передает внутреннюю музыкальность образа. Ее мазки обладают качеством каллиграфической живости, что роднит ее стиль с древней китайской живописной традицией эпохи Тан, особенно в жанровых сценах с придворными танцовщицами. Примеры таких интертекстуальных перекличек можно

Рисунок 7. Чэнь Гуанцзянь. Танец Тан (1988)

увидеть в ее картинах, озаглавлен ных «Танец Тан» (1988, 1990, 1991, 1993) (Рис. 7), где фигуры танцующих женщин словно парят в воздухе, окруженные дыханием вечности.

Тематика этнического танца в ее творчестве охватывает широкий спектр культурных традиций: от классических китайских придворных танцев до сцен с участием уйгуров, тибетцев, монголов, корейцев, и других народов. В каждой из этих работ художница стремится не к этнографической точности, как у Е Цяньюя, а к эмоциональной проникновенности: ее интересует не столько факт, сколько переживание. В работах «Синьцзянский танец» (1980, 1986, 1987) (Рис. 8), фигуры танцоров передают не столько движения, сколько настроение – легкость, радость, сопричастность, а в «Танце Лхасы» (1979) художница избегает композиционной перегрузки, предпочитая сосредоточиться на одном-двух персонажах, чья поза или взгляд становится смысловым центром картины.

В содержательном отношении Чэнь Гуанцзянь следует гуманистической линии, в центре которой – женский взгляд на культуру и традицию. В ее изображениях танца фокус сосредоточен на таких аспектах, как забота, близость, материнство, внимание к телу как к «дому» культуры. Эта феминизирован-

Рисунок 8. Чэнь Гуанцзянь. Синьцзяньский танец (1987)

ная оптика позволяет по-новому взглянуть на тему национального единства – не как на героическое преодоление, а как на интимную сопричастность, мягкое слияние многонациональной «семьи». Как справедливо замечает Лю Сюэцзин, «фигурные картины Чэнь Гуанцзя-ня по своему сюжетному содержанию переламывают шаблонную практику фигурных картин начала основания Нового Китая, которые последовательно интерпретировали априорные темы с сюжетными повествованиями, и прекрасно сочетают политический дискурс с жизненным опытом и художественным выражением, подчеркивая тематический подтекст идей, одновременно фиксируя и передавая трогательные моменты, а также значимые сердечные чувства с искренними эмоциями, и подчеркивая женский нежный и теплый эстетический интерес современной реалистической живописи» [7, с. 46].

Живопись китайских художников, запечатлевших этнический танец во второй половине XX века (не только Е Цяньюй, А Лао, Хуан Чжоу и Чэнь Гу-анцзянь, но и Лю Веньси, Ши Гуолян, Ян Чжигуан, Чэнь Юйсян) становится формой визуальной мифологии, где единство различных этносов представлено как естественное и непротиворечивое. Через формальные приемы – композицию, цвет, линию, иконографические коды – художники создают нарратив, в котором каждый этнос представлен в эстетически привлекательной и гармоничной форме, устраняющей конфликт и подчеркивающей «естественное» сосуществование. Композиционно такие работы зачастую строятся на принципах симметрии, хороводного движения, парности или круговой организации, что визуально символизирует согласие, равновесие и цикличность общественной жизни. Отсутствие драматургического конфликта и эмоциональной напряженности подчеркивает идеологическое послание: этничность – не источник разлома, а условие культурного богатства и единства. Искусство в этом случае становится средством мягкой мобилизации: оно не навязывает единство, а эстетически его внушает, утверждая культурное многообразие как ценность, но внутри рамок единого политического целого.

Выводы. Этнический танец в китайской живописи второй половины XX века выступает не столько тематическим мотивом или декоративным элементом, сколько визуальной формой культурной коммуникации, сочетающей в себе эстетическое, социальное и политическое измерения. Его репрезентация становится способом артикуляции диалога между центром и периферией, между традицией и модернизацией, между культурной спецификой и государственным универсализмом. На фоне глобальных и внутренних трансформаций, происходивших в Китае после 1949 года, изображение этнического танца в китайской живописи превращается в универсальный язык визуального взаимодействия, позволяющий выразить как идеалы национального единства, так и уважение к культурному многообразию. Изображение этнического танца в работах китайских художников становится медиатором межкультурного и межэтнического понимания, каналом символической интеграции и формой выражения «воображаемого сообщества» нового социалистического Китая. Он соединяет художественное с идеологическим, личное с коллективным, культурное с политическим и тем самым воплощает собой одну из важнейших задач визуального искусства – создание образов не только отражающих реальность, но и формирующих ее.