Этнодемографическая оценка общественного здоровья северных ижемских коми в ретроспективе (XVIII-начало XX в.)

Автор: Чермных Н.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 4 (32), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена ретроспективная оценка здоровья населения локальной этнической группы ижемских коми в Печорском крае, составленная на основании статистических данных, архивных материалов метрических книг церковных приходов Архангельской епархии. Для характеристики общественного здоровья населения в исторический период формирования группы (1820- 1918 гг.) использованы демографические показатели воспроизводства населения, продолжительности жизни, рождаемости, смертности и естественного прироста. Прогрессивное развитие этноса, характеризующееся динамичностью народонаселения за счет естественного прироста и высокой рождаемости, свидетельствовало об успешной адаптации поселенцев к северным суровым условиям жизни.

Печорский край, ижемские коми, общественное здоровье, этнодемография, ретроспективный анализ, оленеводство

Короткий адрес: https://sciup.org/14992925

IDR: 14992925 | УДК: 930.2:61:314(=511.132)(470.13)

Текст научной статьи Этнодемографическая оценка общественного здоровья северных ижемских коми в ретроспективе (XVIII-начало XX в.)

Жизнь людей на Земле, формирование в прошлом этнических сообществ в различных при- родно-климатических зонах основаны на реализации психофизиологических адаптационных возможностей человека, что является предметом исследований экологической физиологии. На V съезде физиологов СНГ в 2016 г. акад. Ю.В. Наточин [2] отметил, что на смену дифференциации наук в физиологии идет время их консолидации, время интегративного подхода к пониманию самой сути явлений жизни на уровне целостного организма. Интегративный подход наук необходим и в познании механизмов социобиологических адаптаций на уровне популяции к многофакторным воздействиям среды обитания для раскрытия и возможности сохранения потенциала здоровья и жизненных сил человека.

В истории человечества известны многочисленные добровольные миграционные потоки в поисках более благоприятных мест обитания. Однако успех оседлости при переселении всегда зависел от возможностей приспособления людей к новым природно-климатическим условиям среды и от потенциала биологических ресурсов, необходимых для жизни больших групп населения. Особый интерес исследователей вызывает освоение северных территорий, поскольку суровость климата этих регионов и ограниченность природных ресурсов требуют больших усилий и затрат энергии для создания комфортных условий жизни. Процесс адаптации к новым условиям можно охарактеризовать как формирование совокупности социально-биологических свойств и особенностей организма, необходимых для устойчивого существования и поддержания высокой дееспособности человека в конкретной экологической среде [3]. Решающее значение в адаптации приобретают индивидуальная устойчивость и резерв приспособительных возможностей человека. Чем выше морфофункциональный потенциал здорового организма, тем ниже цена адаптации, тем эффективнее происходит приспособление к среде обитания и сохранение здоровья и работоспособности человека. Предел возможностей человеческого организма при адаптации к еще новому ландшафту, нередко с экстремальными условиями жизни, оставляет много вопросов. Первое и простое объяснение успешного расселения на северных территориях – это хорошее физическое развитие и крепкое здоровье поселенцев. Только физически развитые, выносливые и сильные люди с высокой работоспособностью могли выполнять тяжелую физическую работу при переезде и обустройстве на новом месте.

Качество здоровья имеет более широкое понятие и представляет собой состояние устойчивого баланса между возможностями человека и постоянно меняющейся средой, что определяется количеством и мощностью адаптационного потенциала организма. Здоровье зависит от индивидуальных морфофизиологических особенностей организма и от адаптивных способностей человека противостоять внешним и внутренним воздействиям. Кроме того, в понятие здоровья входят психологические особенности личности – стремление к самосохранению, саморазвитию и осуществлению своих биологических и социальных функций. Динамические стереотипы поведения, задатки способностей связаны с наследственностью и обеспечивают жизнедеятельность человека в обществе. Основой здоровья человека выступают его духовная и социальная составляющие, от которых зависят материальные результаты развития культуры, экономический и социальный прогресс общества. По мнению В.И. Вернадского, «энергия человеческой культуры, связанная с жизнедеятельностью человеческих сообществ, по мощности далеко оставляет за собой обычную биохимическую энергию живого вещества планеты». Из чего следует, что самым мощным энергетическим источником в биосфере является человеческое мышление [4].

Для оценки общественного здоровья отдельных групп населения в настоящее время используются демографические, медико-статистические данные, а также антропометрические, генетические, иммунологические показатели людей, составляющих единую человеческую общность. Статистические данные для отдельных этнических групп, наравне с демографической ситуацией, являются интегральной оценкой здоровья, отражающей благополучие или неблагополучие популяции [5].

Проблемам северной экофизиологии, изучению психофизиологических механизмов адаптации человека посвящено большое количество исследований. Однако комфортные условия жизни, созданные современными поколениями и ограждающие людей от многофакторного воздействия суровой северной природы, ограничивают познание диапазона, пределов человеческих возможностей и потенциала адаптивных сил его организма, которые позволили несколько столетий назад успешно обустроиться и освоить экстремальные условия северных земель. Исследование прошлого жизни людей важно и интересно в его нынешних проявлениях, оно помогает прогнозировать будущее. Раскрытие таких понятий, как «здоровье», «жизнь», «долговечность», всегда волновало умы исследователей. Еще Леонардо да Винчи (XV в.) говорил: « Надо понять, что такое жизнь, что такое здоровье, и как равновесие, согласие стихий его поддерживают, а их раздор его разрушает и губит ».

Методика

Ретроспективное исследование общественного здоровья нескольких поколений этноареаль-ной группы ижемских коми основано на анализе статистических данных, динамики демографических процессов в популяции. Для этой цели использованы архивные документы метрических книг церковных приходов Архангельской епархии за период с 1830 по 1920 гг., а также опубликованные дневниковые материалы путешественников-исследователей Печорского края. В статью включены статистические данные о динамике населения ижемских коми в 27 поселениях, входящих в состав 12 православных приходов. Кроме того, приведены данные о динамике естественного прироста населения за столетний период, демографические данные рождаемости, продолжительности жизни, смертности, о заключенных браках, возрасте умерших, причинах смерти, указанные в записях приходских священников. Эти материалы в интегральном виде отражают состояние здоровья прошлых поколений этнической группы ижемских коми. Архивы церквей и приходов содержат ценнейшую информацию об истории заселения северных территорий. «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии» [6, 7] и сообщение епископа Макария в книге «Христианство в пределах Архан- гельской епархии» [8] являются летописью Печорского края, из которой следует, что церковь играла объединяющую роль в процессе освоения человеком северных земель.

Результаты и обсуждение

Природная среда и динамика народонаселения в период формирования этнической группы северных коми. Природные условия Печорского края с его обширными тундрами и болотами, суровым и холодным климатом относились к зоне «рискованного» земледелия, однако обилие всякого рода морской и речной рыбы, пушных зверей привлекало переселенцев в эти края. Наличие богатой охотничье-промысловой фауны было источником благосостояния на первых этапах заселения новых земель. Хозяйственно-культурную основу развития края в этот период составило комплексное охотничье-рыболовное хозяйство. Чтобы не нарушать природные циклы воспроизводства потомства промысловой дичи, охотники пользовались Древним народным календарем коми, который создан на основании многовековых наблюдений прошлых поколений и регламентировал сроки охоты. Олень был объектом охоты и поставщиком всего необходимого для кочевого образа жизни (пищи, одежды, обуви, жилища) и связующим звеном между тундрой и обжитыми районами. Развитие оленеводства способствовало возобновлению природных ресурсов, что являлось одним из главных и обязательных условий жизни больших сообществ на заселяемых территориях. Оленеводство стало единственно возможной и незаменимой формой эксплуатации необъятных тундровых пространств, и не могло быть заменено никакой другой формой хозяйства с такой же успешностью для освоения и возобновления природных богатств тундры [9].

Своеобразие этнической истории формирования отдельных групп населения в Печорском крае заключалось в сравнительно более позднем периоде заселения северных земель, который относится к XVI–XVIII вв. [10, 11]. Миграционные процессы из других регионов были связаны не только с исчерпанием возможностей системы природопользования, но и с увеличением демографической емкости территории проживания народов. Начало формирования популяции ижемских коми приходится на конец XVI в. Заселение печорских земель шло разными миграционными потоками и представителями различных этнических групп. В результате особенностей хозяйственного освоения новых природных условий сложились три территориально-земляческие группы с особыми самоназваниями: «пустозеры» – аборигенное ненецкое население тундры; «устьцилёма» – русское население Усть-Цилемской волости (в XVIII в. центр Печорского старообрядчества); «ижемцы». Каждая из групп отличалась специфическими чертами материальной культуры, своим языком и антропометрическими характеристиками.

Суровые климатические условия и трудности в обустройстве жизни сыграли роль естественного отбора в среде переселенцев, что сопровождалось селекцией деятельных, физически и духовно сильных людей, составивших генофонд будущих поколений северной этнической группы коми.

В течение XVI–XVII вв. сформировалось ядро самой северной этнографической группы коми-ижемцев, обладающих яркой хозяйственной и культурной бытовой спецификой [12, 13]. Сложившаяся народность коми-зырян, по определению Л.П. Ла-шука [10], – это особый тип этнической общности, обладающий единством языка, этнического самосознания, имени «изьватас», культурно-бытового уклада и этнической территории. Группа формировалась при наличии у переселенцев уже развитых форм хозяйства и ранее приобретенного в предыдущих поколениях опыта этнокультурного общения. В ижемской этнографической группе приняли участие три генетических компонента: коми, русский и ненецкий. Основой этой группы были зыряне-переселенцы из Сысольского края, с Вымской волости, из Удоры, которые «во времена Стефана Пермского уже были просвещены святым крещением». К ним присоединились русские семьи из Усть-Цилемской слободки и новгородцы, бежавшие на Ижму при Иване Грозном, и пришельцы из различных областей России. Имеются сведения и о поселившихся в Ижемской слободке оседлых семьях самоедов, принявших крещение. Таким образом, население этой территории, называемое «ижем-ские коми», включало в себя несколько разных генотипов. Поселение в Ижме выходцев с Удорской земли и поморских русских подтверждают антропологические исследования [14]. Вероятно, предки современных северо-западных и северных коми отличались преобладанием беломорского типа. С удорцами, вымичами и новгородцами, шедшими на восток по тем же путям, что и зыряне, беломорский расовый вариант распространялся по Нижней Печоре, и в настоящее время является преобладающим среди современных поколений ижемцев. Удаленность территории заселения способствовала заключению смешанных браков и исторически зафиксированной метисации ижемцев с русскими и перешедшими к оседлости ненцами. Ненецкий компонент в локальной группе коми появился в связи с восприятием зырянами опыта оленеводства в тундре и с установлением устойчивых взаимосвязей с аборигенным населением [15, 16]. С уверенностью можно утверждать, что метисация оказала большое влияние на генофонд и здоровье будущих поколений.

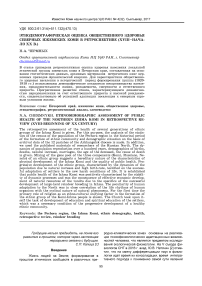

Динамика и прирост населения Печорского края являлись основными индикаторами здоровья поселенцев этнической общности и успешности освоения новых природных условий. В описании Ижемского прихода, составленном в 1880 г. священником Платоном Титовым, сказано, что Ижем-ская слободка основана пятью братьями Чупровыми (из новгородцев), переселившимися в 1572 г. из Усть-Цильмы. В течение нескольких лет после заселения они пользовались льготами, освобождающими от оплаты налогов. Экономическому развитию слободки способствовали «чрезкаменный путь от В.Устюга … в Зауралье и Сибирь» и пушные торги с таможенным пунктом транзитной торговли в Ижме [11]. По Переписи 1638 г. в Ижемской слобод- ке насчитывался 51 двор. Сведения о первых переселенцах неоднозначны, поскольку из-за суровости климата земледелие в этих краях было развито слабо, и люди нередко уезжали в поиске новых, более благоприятных мест жизни. В Переписной книге Пус-тозерского уезда за 1679 г. в слободке числилось 52 крестьянских тяглых двора, кроме дворов служителей причета и шести дворов нищих [17]. В список занесены 279 чел. мужского пола, а также хозяева покинутых дворов, которые не смогли адаптироваться к северному климату и трудностям первого этапа оседлости. Они умерли или «сошли от голоду» в Сибирь, Пермь Великую и другие места. Причиной тому были сложности в развитии охоты и рыболов-ства, а также несколько лет подряд неурожаи зер-новых культур. Из переписи следует, что большую часть переселенцев (40,5%) составляло молодое поколение (от 2 до 16 лет). Многочисленными были семьи Филипповых, Каневых, Ануфриевых, которые образовали основу генетического фонда будущей этнической группы коми-ижемцев (рис. 1).

Рис. 1. Наиболее часто встречающиеся родовые фамилии среди поселенцев Ижемской слободки, 1679 г. Fig. 1. Distribution of patrimonial surnames among population of the Izhma village, 1679.

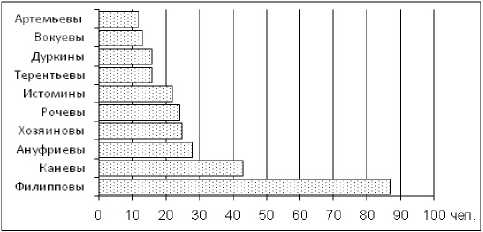

Рис. 2. Возрастная структура мужского населения Ижемской слободки, 1719–1723 гг.

Fig. 2. Age structure of male population of the Izhma village, 1719–1723.

Дуркин bl Семяшкины Сметанины Хо эя и н о в ы |

Артеевы Терентьевы

В о ку е в ы |

Р о ч е в ы__|

К а н е в ы |

Филипповы :_____________________________________________|

О 10 20 30 40 50 60 70 чел.

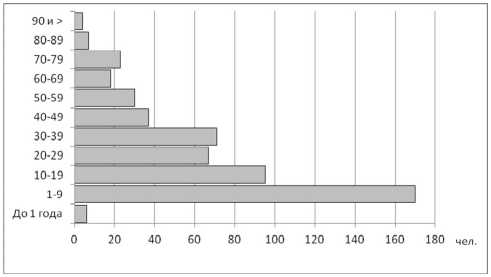

Рис. 3. Наиболее часто встречающиеся родовые фамилии среди поселенцев Ижемской слободки, 1719– 1723 гг.

Fig. 3. Distribution of patrimonial surnames among population of the Izhma village, 1719–1723.

Спустя почти полстолетия, в Генеральном свидетельстве Первой ревизии населения Пусто-зерского уезда Архангельской губ. (1719–1723 гг.) численность крестьянских дворов в Ижемской слободке увеличилась до 75, население составило 528 душ мужского пола [18]. Из возрастной и родовой структуры следует, что население в основном представляли молодые семьи. Почти одну треть мужской части населения в этом списке составляли мальчики, родившиеся в слободке и дожившие до девяти лет (рис. 2). Что свидетельствовало о высокой рождаемости в оседлой популяции ижемских аборигенов. Трудоспособная активная часть мужского населения в группе также многочисленна. Признаком успешности обустройства в благоприятной для мигрантов среде обитания является высокий процент в популяции мужчин старше 70 лет (6,4%).

В этот период намечается формирование родовых общин: предки Филипповых, Каневых, Роче-вых уже числились в предыдущей Переписи 1679 г. В списке жителей слободки появились фамилии новых поселенцев (рис. 3).

По данным статистики, население обоего пола в 1727 г. в Ижемской волости составляло 1 060 чел., в 1771 г. – 2 060, в 1842 г. – 6 298 и в 1858 г. – 8 110 чел. По берегам р. Ижма в 1745–1763 гг. появились шесть селений: Сизябск, Мохча, Гам, Мошь- юга, Ласта и Злоба. К 1859 г. коми-ижемцы основали более 20 деревень и выселков. Позже на Печоре между устьями Ижмы и Кожвы возникли еще 13 поселений и в 1905–1917 гг. – девять поселений [15, 16]. В XIX в. ижемцы показали наиболее высокие темпы прироста населения: если в 1785 г. их насчитывалось не более 2 тыс., то спустя столетие – свыше 15 тыс. чел. [11]. Увеличение численности населения происходило за счет как миграционных потоков, так и высокого естественного прироста в поколениях поселенцев (таблица).

Оленеводство, как фактор формирования этнического сообщества. Природные ресурсы только определяют средства, способы природопользования и возможные перспективы экономического развития региона. В дальнейшем все зависело от человека, его возможностей, мудрости в познании и принятии законов новой природной среды обитания, от умения использовать опыт предыдущих поколений. Освоение коми-переселенцами северного ландшафта в первую очередь было связано с использованием опыта одомашнивания тундрового северного оленя – важнейшего природного богатства Севера. Основой быстрого и успешного заселения северных территорий, формирования этнического сообщества являлось введение нового типа хозяйствования – промышленного крупнотабун-

Динамика народонаселения в Ижемском уезде, 1782–1917 гг.

Population dynamics in the Izhmа District, 1782–1917.

|

Населенный пункт |

Год основания* |

Годы, численность населения |

||||||||||||

|

1782 |

1795 |

1816 |

1850 |

1859 |

1892 |

1894 |

1897 |

1901 |

1905 |

1908 |

1915 |

1917 |

||

|

Ижма |

1567–1576 |

** – |

– |

– |

– |

2239 |

2343 |

2190 |

2166 |

2668 |

2746 |

2957 |

3028 |

3023 |

|

Мохча |

1745–1763 |

363 |

479 |

724 |

1419 |

1706 |

2514 |

2493 |

2241 |

2365 |

2574 |

3000 |

2956 |

2916 |

|

Сизябск |

1745–1763 |

464 |

606 |

832 |

1878 |

2154 |

1720 |

1806 |

2120 |

1910 |

2406 |

2512 |

2911 |

2793 |

|

Мошьюга |

1745–1763 |

67 |

92 |

123 |

262 |

292 |

472 |

490 |

528 |

531 |

691 |

722 |

839 |

848 |

|

Ласта |

1745–1763 |

76 |

95 |

159 |

401 |

413 |

– |

534 |

574 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Щельяюр |

1754 |

50 |

133 |

154 |

490 |

– |

776 |

827 |

732 |

791 |

917 |

1038 |

1091 |

1110 |

|

Краснобор |

1763–1765 |

85 |

121 |

179 |

689 |

823 |

696 |

729 |

683 |

678 |

893 |

945 |

1097 |

1103 |

|

Дибож |

1763–1769 |

18 |

37 |

54 |

164 |

– |

– |

1282 |

349 |

– |

478 |

– |

– |

– |

|

Диюр |

1763–1772 |

18 |

42 |

64 |

273 |

283 |

484 |

516 |

549 |

495 |

680 |

686 |

844 |

826 |

|

Кычкар |

1777 |

35 |

55 |

81 |

327 |

387 |

671 |

689 |

796 |

– |

897 |

792 |

– |

1076 |

|

Няшабож |

1846 |

– |

– |

– |

– |

69 |

– |

536 |

551 |

– |

642 |

632 |

809 |

841 |

|

Бакур |

до 1859 |

– |

– |

– |

– |

99 |

789 |

794 |

834 |

848 |

925 |

1198 |

1281 |

1175 |

Примечание: * – данные И.Л. Жеребцова [15]; ** – нет сведений о численности населения.

Note: * – data presented by I.L.Zherebtsov [15]; ** – no information of population number.

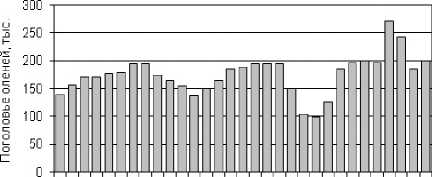

ного оленеводства, сочетающего кочевой и частично оседлый способы [9]. Ижемские оленеводы становились хозяевами больших территорий европейской тундры. «Матушка тундра, кормилица наша», – так ижемцы называли свой главный источник благосостояния, благополучия и надежды на будущее (Филиппов, 1888) [19]. Прогрессивную динамику численности поголовья одомашненных оленей можно проследить на примере оленеводства Мохченской волости (рис. 4).

1675 1601 1666 1090 1090 1960 1906 Годы

Рис. 4. Динамика поголовья одомашненных оленей, принадлежащих оленеводам Мохченской волости (по данным А.И. Бабушкина [9]).

В 1914 г. в Большеземельской тундре насчитывалось более 303 тыс. одомашненных оленей. Организация выпаса многочисленных стад представляла большие сложности. Серьезной опасностью для оленеводства была эпизоотия сибирской язвы, во время которой могла погибнуть почти половина поголовья стада (рис. 4). В структуре коми-ижемского оленеводства в начале XX в. были три составляющие группы: кочующие в тундре олене- воды – 527 семей; оседлые собственники, сами не занимающиеся оленеводством, пользующиеся наемным трудом пастухов-кочевников – 634 чел., и 169 оленеводов, имеющих небольшие стада своих оленей [9]. В каждой из этих групп именно кочующие оленеводы выполняли основную задачу воспроизводства биологического ресурса тундры – сохранение и преумножение поголовья оленей, обеспечение нагула животных и получение высокого качества продукции. Интенсивное развитие крупнотабунного оленеводства привело к увеличению в семейном общественном строе коми-ижемцев больших неразделенных семей, в которых существовало разделение труда. Часть членов семьи представляли в тундре кочевые домохозяйства, другими членами в поселениях были организованы мастерские по изготовлению замши, а опытные в торговых делах занимались реализацией оленеводческой продукции [20]. Это позволило содержать большие стада оленей, не прибегая к наемному труду пастухов, и одной семьей обеспечивать весь цикл оленеводческого хозяйства.

Успехи в развитии оленеводства – основной отрасли хозяйственного освоения тундры, – прежде всего, зависели от самоотверженного, тяжелого труда кочевников. Они обеспечивали круглогодичный и круглосуточный выпас оленей, выбор маршрутов кочевья с летних на зимние пастбища и обратно, совершая передвижение по тундре длиной в сотни километров в условиях влияния многофакторного сочетания капризов суровой северной погоды. Кочевой образ жизни, связанный с преодолением многих трудностей, представлял собой наиболее серьезное и тяжелое испытание для всей оленеводческой семьи и требовал больших затрат энергии адаптации для поддержания не только физических, но и моральных сил. Их жизнь целиком подчинена годичному циклу развития биосферы в экосистеме тундры, сезонной периодике погодных факторов и специфике фотопериодики. Человек становился неотъемлемой частью биосферы во время круглогодичных пастбищных маршрутов, что позволяло совершенствовать организацию выпаса на основании знания законов природы и биологии животных. Биоритмы физиологических функций оленя, его репродуктивного цикла, обусловили определенное, выработанное годами направление сезонных маршрутов к наиболее благоприятным местам для потомства во время отела. Строгая сезонная детерминированность стадий репродуктивного цикла северного оленя (гон, беременность, отел, лактация) связаны с необходимым распределением и оптимальным обеспечением энергией на развитие плода и поддержание механизмов теплообмена организма животного со средой при экстремальных погодных условиях [21].

Одно из важнейших качеств здоровья – это способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию, что в любой профессии оценивалось по результатам его деятельности. Успешное сохранение поголовья стада, молодняка, хорошие нагулы животных за летний период являлись гордостью для пастухов и стимулом в преодолении трудностей профессии. Экстремальные условия жизни кочевников-оленеводов в тундре раскрывали резервы адаптационных возможностей, способностей человека, формировали его профессиональный опыт и характер личности.

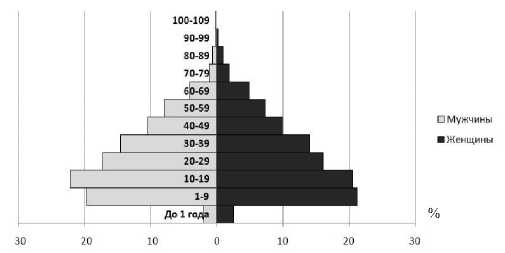

Особый интерес для оценки здоровья кочевого населения тундры представляют материалы первой Всеобщей переписи населения Большезе-мельской тундры 1897 г. В половозрастной структуре кочующих оленеводов наиболее многочисленными группами были дети до девяти лет (20,5%), прошедшие «спартанское воспитание в тундре», и молодое поколение до 19 лет (21,4%), приобретающее опыт оленеводства (рис. 5). Основная рабочая сила сосредоточена в возрастных группах от

Рис. 5. Половозрастная структура (%) кочевого населения Большеземельской тундры, 1897 г.

Fig. 5. Age and sex structure (%) of the nomadic population of the Bolshezemelskaya tundra, 1897.

20 до 59 лет. Все группы характеризовались равнозначным гендерным распределением, что имеет большое значение для создания семей в популяциях. В составе кочующих в тундре семей были представители старшего поколения оленеводов в возрасте 70–109 лет. Структура населения являлась положительным индикатором в оценке их общественного здоровья. Кочевников можно характеризовать как гармонично, естественно развивающуюся популяцию, хорошо адаптированную к природной среде.

В развитии экономики края значительную доходную часть составляла переработка оленьей продукции: производство крупной и телячьей замши, заготовка оленьей шерсти в кустарных кожевенных мастерских, где ежегодно в 1903–1908 гг. работали до 300 чел. Выход на заграничные рынки увеличил доход от продажи замши до 1 108 772,45 руб. [9]. Экономическим центром края являлось большое и богатое село Ижма, где в начале XX в. были сосредоточены все капиталы Печорского края, почти вся промышленность, торговля, оленеводство и осуществлялись коммерческие сделки [22]. По описанию путешественников, исследователей Печорского края, ижемцы характеризовались, как «народ коммерческий, к ведению всякого рода торговых операций имеющий прирожденную способность. Они отличались самостоятельностью, сметливостью, предприимчивостью, независимостью и большим достоинством. Народ прогрессивного склада ума, энергичный, инициативный, несомненно, способный к восприятию культуры и имеющий все данные рассчитывать на лучшее будущее» [23].

Поражает мобильность, активная жизненная позиция коми-ижемцев, деловитость и уверенность в успешном завершении своих начинаний. Нередко молодые семьи переезжали с уже обжитых мест на неосвоенные земли. Инициатива ижемцев не ограничилась освоением низовьев и верховьев рек Иж-мы и Печоры, они продолжили заселять новые природные ландшафты. Несколько семей оленеводов, используя свой опыт успешного оленеводства в Большеземельской тундре, предприняли успешную попытку продвижения на запад в Мурманское Приполярье [24]. Причинами тому послужили истощение ягельников на оленьих пастбищах в результате увеличения поголовья оленьих стад, а также угроза потери поголовья оленей от периодических вспышек эпизоотий сибирской язвы из-за зараженности почвы, и, кроме того, возникающий вопрос о межевании тундровых земель между ненецкими и коми оленеводами. Несколько семей оленеводов с тяжело нагруженными обозами в сопровождении многочисленных стад одомашненных оленей осуществили рискованное предприятие. По побережью Белого моря они двинулись к Кандалакшскому проливу и дальше по еще неокрепшему льду на Кольский полуостров. Ландшафт этого района с горными тундрами отличался от ранее освоенных равнинных тундр, где был приобретен опыт и успешное развитие крупнотабунного оленеводства. На Кольском полуострове группа коми-переселенцев в 1897 г. обосновалась в Ловозере, и уже в 1915 г. численность населения составила 493 чел. Известно, что до настоящего времени они сохранили свою традиционную духовную и материальную этнокультуру, связанную со спецификой природопользования [24, 25]. Трудно не согласиться с утверждением Л.Н. Гумилева [26]: «каждый этнос устанавливает свое- образное отношение с природной средой, ландшафтной сферой своего ареала, и таким образом участвует в прогрессивном общественном развитии, поддерживая тесный контакт с природой».

Роль христианства в заселении северных территорий и формировании этнических групп . Духовный поиск и желание познать суть жизни свойственны каждому человеку. Религия через церковь давала ответы на возникающие вопросы, успокоение, утешение, надежду, духовное воспитание. Все основополагающие события в жизни человека и общества организованы и регламентированы канонами православной церкви. Некоторые исследователи отмечают, что роль религии как этнокультурного объединяющего фактора в Печорском крае была самоочевидна. Ижма считалась оплотом православия на Печоре. Для переселенцев, принявших христианство еще до заселения земель Печорского края, строительство церквей во вновь возникающих поселениях было очевидно и первостепенно. Церковь выполняла объединяющую, организующую роль, устанавливая церковный уклад жизни прихожан по христианскому календарю, включающему храмовые праздники, которые были необходимой частью духовной культуры народа. Динамика роста населения и формирование северного этнического сообщества особенно ярко отражены в истории создания ижемских поселений, а с ними и православных приходов, строительства церквей, школ.

Метрические книги для официальной записи гражданского состояния прихожан, клировые ведомости и другие архивы церковных приходов являлись первостепенными, единственными и уникальными источниками знаний о демографических процессах заселения Севера, документами, сохранившими информацию об истории жизни и судьбах людей новой ижемской этнической формации. Ежегодная ведомость в метрических книгах являлась своеобразным статистическим отчетом о демографической ситуации в приходах и содержала сведения о возрасте умерших и причинах смертности.

В сообщении епископа Архангельской и Холмогорской епархии Макария, опубликованном в книге «Христианство в пределах Архангельской епархии» [8], указывается, что почти в каждом значительном селении имелась каменная церковь с громким колокольным звоном, с богатым иконостасом, украшенном иконами в серебряных и позолоченных ризах. Он писал: «Редко, где можно встретить такие великолепные церкви и такую набожность, как в зырянских деревнях», и отмечал большое усердие ижемских зырян к церкви, их скромность, воздержание и честность. Христианское воспитание проникало в каждую семью переселенцев, несло спасительное влияние и имело большое значение для улучшения нравственности всего народа.

В Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии [6] указано, что в Печорском крае к 1 янв. 1895 г. было 92 селения, 22 прихода, 31 храм. Ижемский погост в административном отношении считался главным сборным местом всех жителей окрестных селений, в 1878 г. в нем числилось 130 домов и две богато украшенные церкви. Очевидно, приход долгое время был главным и единственным для всех новых поселений. В Описании нет сведений о дате образования Ижем-ского прихода. Однако в Переписной книге Пусто-зерского уезда за 1679 г. есть запись о том, что в Ижемской слободке, кроме крестьянских дворов, числились дворы церковных причетников, и сейчас известны их имена: «Спаский поп Михаил Софронов (позже его двор опустел), поп Кирилл Захарьев, вдовый поп Тимофей Федоров, пономарь Тараска Перфирьев» [17]. Из чего также следует, что ижем-ские крестьяне уже имели свой причет. Каменная двухэтажная церковь в Ижме была устроена в 1887 г. монахом Архангельского монастыря.

Затрудненное сообщение населения с приходскими храмами во время распутицы часто было одной из причин образования новых приходов. Мохченский приход основан в 1830 г., до этого времени он входил в состав Ижемского прихода. Каменная церковь в с. Мохча с отдельной колокольней устроена на средства местных жителей по заказу Духовной консистории. В с.Сизябск огромный и богатый храм освящен в 1854 г. и был открыт самостоятельный приход. По указу Духовной консистории в д. Щельяюр, которая входила в состав Красноборского прихода (осн. в 1833 г.), устроена и в 1804 г. освящена церковь. Позже основаны приходы: Мошьюгский (1859 г.), самый северный Кычкарский (1861 г.), Дибожский (1866 г.), Ластинский (1881 г.), Няшабожский (1887 г.), Бакуринский (1893 г.), Щелья-юрский (1907 г.), Гамский (1913 г.) и последний – Кипиевский в 1914 г.

Для поселенцев было характерно стремление к образованию и обучению детей грамоте, поскольку образование в XIX в. стало необходимым условием прогрессивного развития этнического сообщества. Решение этой задачи взяло на себя духовенство. Первая церковно-приходская школа в Ижме открылась в 1820 г. и через 30 лет была преобразована в приходское училище, а затем – в 2-х классное сельское училище. При нем открылся ремесленный класс с портняжным и сапожным ремеслами, где в 1894–1895 гг. обучалось 80 мальчиков. В 1845 г. открыта школа грамоты в с. Колва, в 1862 г. – сельское училище в Красноборе. В 1873 г. для школ издано «Практическое руководство к изучению ижмо-зырянского языка», составленное мох-ченским священником П. Михайловым. В Ижемском женском училище обучение проходило, очевидно, уже на родном языке. В Мохченской волости при численности населения 9 536 чел. в 1900 г. было четыре церковно-приходских училища и одно, относящееся к Министерству просвещения, в которых обучалось 245 мальчиков и 70 девочек. Церковноприходские школы открылись во всех крупных поселениях: в Дибоже – в 1876 г., в Кычкаре – в 1891г., в Бакуре и Няшабоже – в 1894 г., в Гаме и Щельяюре. В 1894–1895 гг. в восьми церковно-приходских школах обучалось 400 детей обоего пола. В школах священники преподавали Закон Божий, церковное пение, чтение, письмо и начальные арифметические сведения, занимаясь также духов- ным воспитанием детей. Их имена сохранились в списках репрессированного православного духовенства Коми края [27].

Антропометрические особенности северных коми. Трудный, сложный и рискованный путь на Север могли преодолеть только физически сильные, выносливые, крепкие и очень мужественные люди. Антропометрия признана одним из важ-ней-ших методов оценки физического развития различ-ных половозрастных групп населения. Она позво-ляет зафиксировать степень физического развития человека в зависимости от воздействия природных, климатических, социальных и других внешних факторов. Этот метод позволяет проводить сравнения национальных, профессиональных групп населения, а также следить за ходом физического развития организма человека с возрастом. Первые антропологические исследования, проведенные В.П.На-лимовым [28], показали, что физическое развитие коми мальчиков до десяти лет превосходит развитие детей Западной Европы. Коми дети по сравнению с бельгийцами были выше ростом: в пять лет на 3 см, в шесть – на 4,9 см, в восемь – на 3,6 см и в девять лет – на 4,1 см. Однако после 10 лет наб-людается замедление роста коми мальчиков. Автор объясняет этот факт влиянием тяжелого физичес-кого труда, который выполняли сельские дети.

Антропометрические данные молодых людей призывного возраста служили оценкой физического состояния наиболее работоспособной группы всей популяции. По заключению Антропометрического бюро при Институте социальной гигиены (г.Москва), из пяти групп обследованных призывников Коми автономной области ижемцы (332 чел.) были определены как наиболее хорошо физически развитые молодые люди, и 51,6% из них, безусловно, годные к принятию на военную службу [29]. Особенности физического развития человека в значительной мере определяются наследственным фактором, а также являются отражением влияния природных и социальных условий. А. Шренк [30] во время своей поездки по Печорскому краю в 1837 г. наблюдал примеры «спартанского воспитания детей, которое образует мощное и здоровое тело и рано поглощает слабые натуры. Дети в северных селениях, несмотря на суровую погоду, спокойно бегали по стуже босиком и в изорванной одежде. Нежные и слабые организмы не могли существовать под этими широтами. Преодоление трудностей, с которыми постоянно сопряжена жизнь поселенцев на новых землях, непременно требует крепких натур, не боящихся ни стужи, ни ветров этого сурового края». В коми-ижемских преданиях и сказках сохранился образ человека богатырского сложения, доброго и сильного «Босого Мартына», который всю зиму ходил босиком как пример для воспитания и подражания детям.

Этнодемографическая ситуация в Ижем-ском уезде. Стабильность демографической ситуации почти за вековой период во всех приходах этнической группы являлась признаком успешности заселения и хозяйственного освоения коми-ижем- цами северных территорий. В половозрастной структуре населения Печорского края, по данным первой Всероссийской переписи 1897 г., фертильный возраст преобладал как среди женского, так и среди мужского населения, этим объясняется большое количество зарегистрированных браков. Для прошлых поколений северных коми характерна зависимость даты бракосочетания от определенного времени года, обусловленная не только регламентом христианских канонов, но и сезонной спецификой хозяйственных работ. Наиболее массовый период бракосочетаний был отмечен в январе-феврале, что составляло до 54% всех проведенных венчаний за год [31]. Это время совпадало с завершением работ по забою оленей и заготовке продуктов питания на зиму. Менее массовые бракосочетания (в среднем до 15%) приходились на июль, после окончания Петровского поста по православному календарю. Семейные начала у ижемцев стояли очень высоко, и здесь большой редкостью было услышать о семейных несогласиях. Женщины отличались своей нравственностью и скромностью [23].

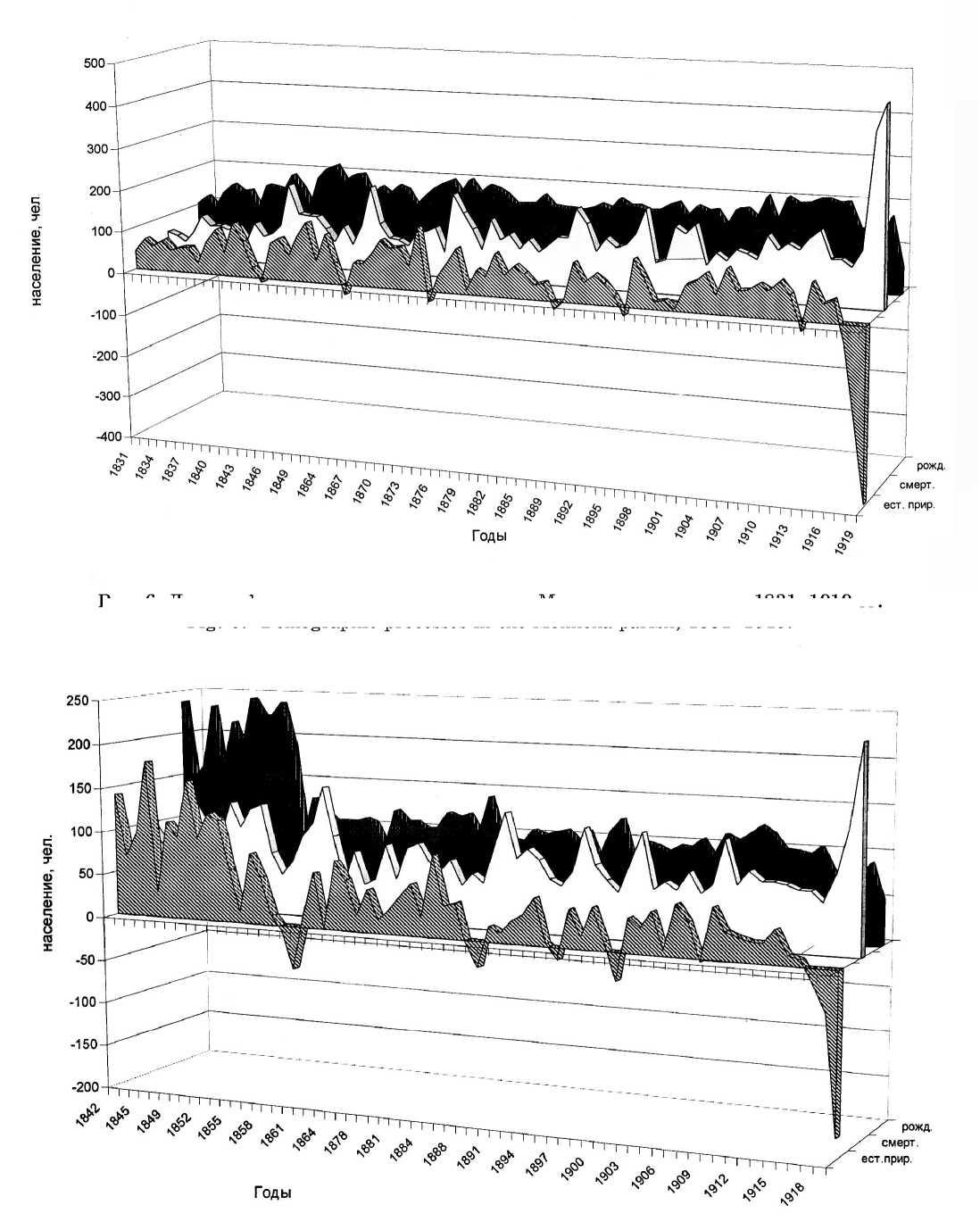

Рождаемость. Традиционный тип воспроизводства населения характеризовался балансом между высокой рождаемостью и смертностью в основном в детском возрасте. Динамика рождаемости в северных приходах была относительно стабильной (рис. 5–7). В метрических книгах некоторых приходов (Ижемском, Мохченском, Красноборском) отмечено снижение рождаемости, как и других демографических показателей, что связано с переходом поселений во вновь организуемые приходы. Первым из Ижемского прихода в 1830 г. выделился Мохченский, в 1854 г. – Сизябский, а в 1859 г. образовался Мошьюгский приход. Прихожане этих приходов раньше относились к Ижемскому и Мохчен-скому приходам, поэтому сведения о демографических процессах в предыдущий период являются частью суммарных показателей по двум приходам. Рост рождаемости в 1901–1917 гг. отмечен в Красноборском, Кычкарском и Дибожском приходах. Коэффициент рождаемости у северных коми в период 1891–1900 гг. составлял 45,2±1,8 на 1000 чел. населения, что было несколько ниже среднего коэффициента рождаемости по европейской части России.

Число рожденных детей в коми семьях нередко составляло 15 чел. Как следствие ранних браков, было много молодых матерей в возрасте 15–17 лет. Зарегистрированы также случаи рождения ребенка у женщин в возрасте старше 45 лет, что свидетельствует о хорошем репродуктивном здоровье женщин. Семьи ижемских коми в среднем состояли из 6–13 чел. Наиболее многочисленными были семьи в с. Бакур: в период с 1892 по 1917 г. членов семьи было до 11–13 чел. Описаны семьи, состоящие из 70 чел. и включающие представителей нескольких поколений рода. Для коми были характерны большие и стабильные семьи, где поддерживался благоприятный психологический климат. Основу взаимоотношений между членами северных сообществ составляли взаимопомощь, содружество и доброжелательность.

гг.

Рис. 7. Демографические процессы в селениях Ижемского прихода, 1842–1919 Fig. 7. Demographic processes in the Izhmа parish, 1842–1919.

Рис. 6. Демографические процессы в селениях Мохченского прихода, 1831–1919 гг. Fig. 6. Demographic processes in the Mokhchа parish, 1831–1919.

Смертность. Динамика смертности населения в этнической группе имела неравномерный характер, обусловленный возникновением эпидемий. В среднем смертность была высокая и составляла в разные годы от 20 до 46 на 1000 чел. населения. Однако следует отметить, что средний коэффициент смертности коми был ниже (26 на 1000 чел.), чем в России – 34 на 1000 чел. Значительный рост смертности в прошлом вызывали эпидемии инфекционных болезней, когда смертность детей до одного года иногда составляла до 64% от общей смертности. Высокая детская смертность от кори отмечена в 1838, 1848, 1896, 1901, 1908 и 1913 гг. Эпидемии скарлатины зарегистрированы в 1876,

1880, 1889, 1893 гг., высокая смертность от оспы среди взрослого населения в 1899–1900 гг., в Мох-ченском приходе она составила 20–67% от общей смертности (рис. 6). Среди причин смертности взрослого населения следует отметить чахотку, пневмонию и тиф. Летом 1919 г. в Кычкаре от тифа умерло 104 чел. Суровые климатические условия, тяжелый физический труд при отсутствии медицинской помощи и профилактики инфекционных болезней отрицательно характеризовали условия жизни коми в прошлом. Детская смертность (дети до одного года) в отдельные годы достигала 80% общей смертности населения или 60% (до пяти лет). В Мохчен-ском приходе (1831–1912 гг.) смертность детей до одного года составляла 44,8±9,1%, от одного до пяти лет – 26,3±17,4%, в Сизябском (1863–1917 гг.) – 45,2±9,2% и 20,6±13,3%, в Красноборском (1863– 1917 гг.) – 51,2±11,3% и 22,4±19,7% соответственно. Смертность была результатом отсутствия медицинской помощи, лекарств и профилактических прививок, которые начали делать только в нач. XX в. В этих условиях смерть в детском возрасте играла роль естественного отбора в популяции.

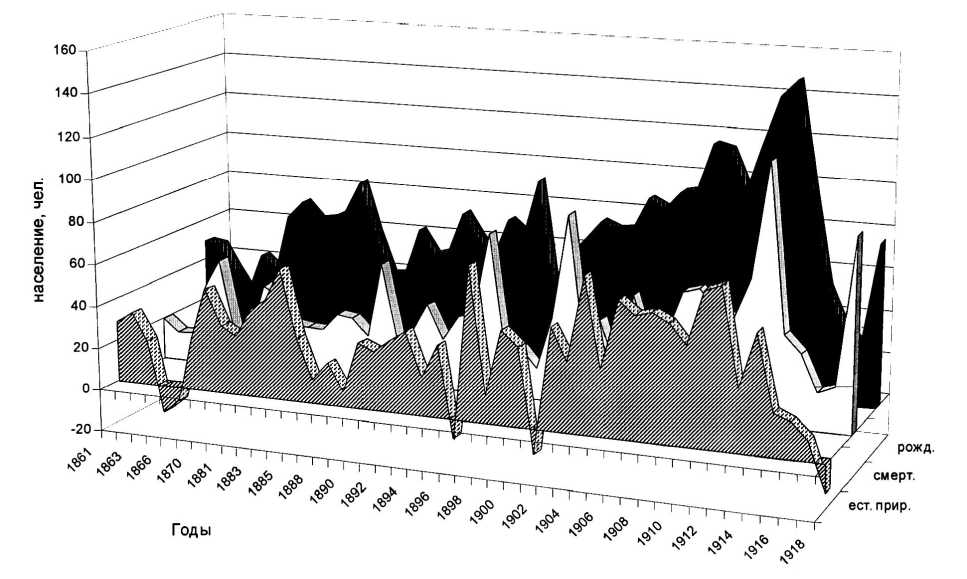

Максимальная смертность населения во всех приходах была зарегистрирована в 1918 г. от инфлюэнцы (умерло от 100 до 396 чел.), и в следующем году – от голода (рис. 6–8). Влияние социаль- умирали сотни людей. Особенно пострадало с.Мох-ча, где в 1919 г. зарегистрировано 457 умерших. Сократилась численность населения в основном за счет взрослого мужского населения, изменилось гендерное соотношение в структуре популяции. Одной из причин тому были революционные события. В период демографического кризиса в селениях доля мужчин в 1920 г. по сравнению с 1915 г. уменьшилась более чем вдвое (на 57–75%). Это привело к возрастанию социальной роли женщин. Как писал Питирим Сорокин, оценивая влияние этих событий на человека: «Массовые бедствия, эпидемии, голод, войны являются причиной нарушения духовного, нравственного нарушения равновесия в обществе. Голод не только уносил сотни человеческих жизней, но и оказывал значительное отрицательное влияние на здоровье человека, его психику, физиологию, поведение и социальную организацию в обществе. Большая смертность людей, особенно когда это происходило в родовой общине, вызывала психическое напряжение и депрессию, подавляла положительные эмоции, отрицательно влияла на здоровье, вызывая формирование устойчивой доминанты стереотипа пассивного поведения, апатии. У человека при этих обстоятельствах возникает зависимость мышления от случайных внешних воздействий, которые лишали созна-

Рис. 8. Демографические процессы в Кычкарском приходе, 1861–1918 гг.

Fig. 8. Demographic processes in the Kychkar parish, 1861–1918.

ных условий на демографическую ситуацию в крае характеризовалось как «черные годы» борьбы за власть и хлеб, когда «весь район, богатейшая часть Печорского уезда, подвергся полному и совершенному разгрому» [32]. Печорский край издавна жил привозным хлебом, и когда к апрелю 1919 г. в уезде закончились все запасы хлеба при отсутствии возможности завезти его из других районов, от голода ние автономности и приводили к снижению социальной активности» [33].

Продолжительность жизни является индикатором здоровья населения и служит оценкой условий жизни. Средний возраст умерших среди взрослого населения этнической группы в отдельные годы составлял от 38 до 60 лет, и находился в обратной зависимости от смертности в годы эпидемий.

Подсчет среднего возраста с учетом всех умерших из-за высокой детской смертности не мог являться истинным отражением продолжительности жизни населения. Большой процент среди причин смертности в ижемской популяции составляла естественная смертность «от старости», в среднем 11,3% от общей смертности. В популяции ижемцев за столетний период зарегистрировано более 1 тыс. долгожителей обоего пола, доживших до 80 лет и старше. Наследственное долголетие является положительной оценкой здоровья северного населения.

Этносоциальный статус северных коми. Социальная этнопсихология проявляет сущность человека в его деятельности, в совокупности его общественных отношений, когда миропонимание, нравственные принципы выступают в обобществленном виде. Совокупность потребностей, интересов, ценностных ориентиров, убеждений, идеалов – все эти компоненты психики человека детерминированы конкретными природными и историческими условиями существования этноса [34].

В истории формирования этнической группы ижемских крестьян отмечался период, когда они были вынуждены выработать единое общественное мнение и проявить настойчивость в защите законным путем своих гражданских прав. Это было связано с предписанием в 1833 г. Архангельскими губернскими властями принудительных работ ижем-ским крестьянам в устройстве Пинего-Мезенского тракта, который находился в тысяче верст от их поселений [35]. Отъезд мужчин из дома на строительство дороги неизбежно привел бы к большим трудностям в жизни их семей. Кроме этих работ, подворная повинность ижемцев, установленная в Печорском крае, состояла еще и в обслуживании дорог (зимой – 1 668, летом – 2 435 верст), мостов и содержании их в исправности. Подводами и лодками ижемцы обеспечивали сообщение между Ижмой, Усть-Цильмой и Пустозерском. Это занимало много времени и отвлекало мужчин от охоты, рыбной ловли и земледелия. С верой в справедливое решение вопроса и с надеждой на соблюдение законности крестьяне составляли многочисленные ходатайства, прошения, жалобы в Сенат, в Министерство государственных имуществ и другие правительственные организации, которые с ходоками направлялись в Москву и Санкт-Петербург. Эта переписка длилась почти девять лет и завершилась победой ижемцев. В многолетнем противостоянии (1833–1838 гг.) с Архангельскими губернскими властями они добились положительного решения об освобождении от работ по строительству почтовой дороги.

Кроме того, сохранился архивный документ о крестьянском сходе (104 чел.) в с. Краснобор с вынесением приговора о переселении и отказе выплачивать жалование воинской команде, направленной для усмирения волнений [19]. Эти события продемонстрировали высокую социальную активность, организованность, единство интересов членов этнического сообщества. Формирование локальной группы ижемцев проходило при соблюдении условий, необходимых для жизни не только отдельного чело- века (семьи), а всей родовой общины согласно законам ее развития.

Заключение

По мнению историков и этнографов, коми ижемская группа представляет собой целостную этническую общность, обладающую собственным диалектом, самосознанием, возможно, особой культурно-бытовой спецификой и экономическими интересами. Способ хозяйственного освоения северных территорий (крупнотабунный тип оленеводства) и социально-экономические факторы определили эволюцию этнической группы. Позитивная, положительная оценка физического и духовного общественного здоровья северных коми имеет ряд подтверждений и доказательств. Динамичное заселение северных территорий, высокий естественный прирост населения, стабильность демографической ситуации в поселениях, строительство церквей, школ свидетельствуют об организаторских способностях и социальной активности переселенцев. Предприимчивость ижемских коми в освоении богатых промысловых угодий, успешное внедрение земледелия на северных землях, скотоводства, усовершенствование системы крупно табунного оленеводства, развитие торговых связей имели большое значение для экономического процветания Печорского края. Освоение опыта одомашнивания северных оленей и нового способа хозяйственной деятельности тундрового оленеводства за очень непродолжительный исторический период характеризует ижемцев как способных и необыкновенно талантливых людей. Фундаментом формирования этнического сообщества ко-ми-ижемцев были такие человеческие качества, как инициатива, целеустремленность, уверенность в достижении цели, трудолюбие и социальная активность. Эти качества поселенцев, которые можно охарактеризовать как «энергию человеческого разума», являлись основой успешности экономического развития Печорского края. История коми-ижемцев показывает многочисленные примеры их исключительной адаптивности к различным хозяйственно-культурным типам, умение перенимать лучшее и полезное от культур других народов [25].

Прогрессивное развитие этнической группы северных коми, высокая динамичность народонаселения являются свидетельством успешной адаптации человека к суровым условиям Севера и иллюстрируют высказывание Л.Н.Гумилева: «Среда питает этнос не только физически, являясь источником продуктов питания, но и духовно, и социально, поддерживая особый способ жизни людей, формы их общения». Однако не следует забывать, что «люди в процессе адаптации к новой среде обитания через освоение новых форм хозяйствования становятся творцами антропогенных ландшафтов с изменением биосферы. Это может привести к разрушению равновесного состояния (гомеостаза) этнической системы со средой и утрате ее устойчивости. Знание законов природы, в том числе и законов этногенеза, полезно, ибо позволяет избежать многих бед, потому что сами люди – это часть природы» [36].

Общественное здоровье населения этнической группы ижемских коми положительно характеризовалось стабильностью демографических процессов, высоким естественным воспроизводством населения за счет высокой рождаемости. Оно оценивалось результатами деятельности, обобществленной едиными и значимыми целями в социуме: семейными, родовыми, этническими. Здоровье являлось следствием и результатом успешной адаптации людей к новой среде обитания и эффективного хозяйственного освоения арктических тундр при выполнении обязательного условия – воспроизводства ресурсного природного потенциала биосферы. Принятие и понимание законов северной биосферы были источником обогащения человека в материальном и духовном плане. Особенность адаптации к северным условиям заключалась в тесной взаимосвязи жизненных ритмов человека с естественной цикличностью природных явлений, сезонными, циркадными ритмами биосферы, что составляло основу равновесия этнической системы со средой. Жизненный потенциал общества, являясь его интегральной характеристикой, находился в прямой зависимости от уровня общественного и индивидуального здоровья и характеризовал устойчивость социума к воздействию внешних факторов.

Список литературы Этнодемографическая оценка общественного здоровья северных ижемских коми в ретроспективе (XVIII-начало XX в.)

- Капица С.П. Общая теория роста человечества. М.: Наука, 1999. С. 9

- Наточин Ю.В. Физиология и естествознание//V съезд физиологов СНГ. V съезд биохимиков России/Науч. тр.: Спецвыпуск. Т. 1. Сочи, 2016. С.3-4

- Агаджанян М.А., Ермакова Н.В. Экологический портрет человека на Севере. М.: «КРУК», 1997. 208 с

- Бойко С.В. Образование этносов -высшая стадия биологической эволюции с позиций физического представления об эволюции природы и учения В.И. Вернадского о биосфере. Пущино, 1998. С. 13-14

- Тишков В.А., Вишневский А.Г. Демографические и этнокультурные аспекты здоровья в Российской Федерации//Наука -здоровью человека: Материалы совместного Общего собрания РАН, РАМН при участии РАСХН. 16-18 дек. 2003 г. М.: Наука, 2005. С. 114-125

- Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск: Изд-во Архангельского Епархиального церковно-археол. комитета, 1894. Вып. 1. С.163-167

- Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 2. Архангельск: Изд-во Архангельского Епархиального церковно-археол. комитета, 1895. 406 с

- Христианство в пределах Архангельской епархии. М.: Импер. Об-во истории и древностей российских при Московском ун-те, 1878. С. 41-54

- Бабушкин А.И. Большеземельская тундра. Сыктывкар: Изд-во Коми облстатотдела, 1930. 192 с

- Лашук Л.П. Очерк этнической истории Печорского края. Опыт историко-этнографического исследования. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1958. 201 с

- Лащук Л.П. Формирование народности коми. М.: Изд-во МГУ, 1972. 292 с

- Жеребцов Л.Н. Формирование этнической территории коми (зырян). Сыктывкар, 1977. 25 с. (Сер. препринтов «Науч. доклады»/Коми филиал АН СССР. Вып. 31)

- Жеребцов И.Л. Динамика населения Коми края в эпоху феодализма (II половина XVI -середина XIX века). Сыктывкар, 1987. 21 с. (Сер. препринтов «Науч. доклады»/Коми филиал АН СССР; Вып. 161)

- Чебоксаров Н.Н. Этногенез коми по данным антропологии//Сов. этнография. 1946. №2. С. 51-80

- Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историко-демографический справочник. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000. 448 с

- Жеребцов И.Л. Краткий очерк истории формирования народа коми: Материалы к VII Всерос. популяционному семинару (Сыктывкар, 16-21 февраля 2004 г.). Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2004. 40 с

- Мацук М.А. Коми край от Бориса Годунова до Петра I. Очерк истории коми крестьянства конца XVI-XVII вв. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993. С. 145-165

- Вокуева Т.Д. Книга переписная государственных черносошных крестьян и канцелярских служащих Ижемской и Усть-Цилемской слободок Пустозерского уезда Архангельской губернии 1719-1923 гг.//Северные родословия. Вып. 2. Архангельск, 2008. С. 255-267

- Филиппов Ф. Сказание о грозной девятилетней буре, разразившейся над ижемцами с 1833 по 1841 г. Рукопись, 1 авг. 1888 г. Сыктывкар. Нац. музей РК. Ф. Р-113. Д. 9273. 14 с

- Соловьев В.В. Семейный строй коми-ижемцев в XVIII -середине XIX в. (по материалам ревизских сказок). Сыктывкар, 1985. 23 с. (Сер. препринтов «Науч. доклады»/Коми филиал АН СССР; Вып. 118)

- Чермных Н.А. Экологическая физиология северного оленя. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. С. 29-38

- Жилинский А.А. Крайний Север Европейской России. Архангельская губерния. СПб.: Изд-во Наркома путей сообщения, 1919. 296 с

- Бельдицкий Н. Несколько дней среди ижемских коми//Изв. Архангельского об-ва изучения Русского Севера. 1910. № 23. С. 3-16; там же. 1911. № 24. С. 29-37

- Конаков Н.Д., Котов О.В. Ижемцы в Мурманском Заполярье//Родники Пармы. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1989. С. 51-79

- Котов О.В. Традиционная духовная культура кольских коми//Генезис и эволюция традиционной культуры коми. Сыктывкар, 1989. С. 44-57. (Тр. ИЯЛИ Коми НЦ УрО АН СССР; Вып. 43)

- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Рольф, 2002. 50 с

- Торопова Л.Д., Малыхина А.Г. Краткие сведения о храмах и причтах церковных Коми края до 1917 г. Репрессированное православное духовенство Коми края (биографический справочник). Сыктывкар, 2002. 125 с

- Налимов В.П. К этнологии Коми//Коми му. 1924. № 3. С. 43-50

- Смирнов С.М. Физическое развитие коми населения по материалам призывных комиссий 1927 г.//Зап. Общества изучения Коми края. Усть-Сысольск, 1929. Вып. 2. С. 51-64

- Шренк А. Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры самоедов к северным Уральским горам. СПб., 1855. С. 174

- Чермных Н.А. Этнодемографическая оценка здоровья ижемских коми в XVIII-XX вв. Сыктывкар: Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, 2002. 88 с

- Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Черные годы. Революция и Гражданская война в Коми крае. 1917-1921. Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2001. С. 122-123

- Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука, 1994. 560 с

- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. Изд. третье. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 143-172

- Хонькин Д.Н. Волнения ижемских крестьян 1833-1838 гг. Сыктывкар: Коми Госиздат, 1941. С. 41-82

- Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л.: Наука ЛО, 1990. С. 235-242