Этнодемографический потенциал Волгоградской области: современное состояние и перспективы

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется современный демографический потенциал Волгоградской области, анализируются естественная динамика населения и миграционная активность; изучена национальная структура регионального общества. Представлены возможные сценарии этнодемографического развития региона в ближайшие десятилетия. Исследование позволило сделать вывод о неизбежности сокращения численности населения области. Это сокращение может оказаться особенно значительным, если естественная убыль будет дополняться миграционным оттоком населения. Наиболее ощутимые демографические потери ожидают русское большинство регионального социума. Численность русских за 2010-2030 гг. может сократиться с 2,3 до 2,1-2,2 млн, а к середине века составлять только 1,7-1,9 млн человек. Но и другие крупные этнические общины, с большой вероятностью, сократят свои размеры. Данное обстоятельство позволит русским сохранять свой высокий удельный вес в населении региона до середины XXI века. Но к этому времени в пределах области заметно возрастет число поселений, в которых этнические общины будут уже составлять 15-20 % местного населения. Современной региональной власти необходимо предпринять значительные усилия, чтобы снизить остроту демографической проблемы.

Этнодемографическая динамика, естественная убыль населения, миграционная активность, национальная структура, этнические группы, численность населения, демографический прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/149131147

IDR: 149131147 | УДК: 314.504 | DOI: 10.15688/re.volsu.2016.4.5

Текст научной статьи Этнодемографический потенциал Волгоградской области: современное состояние и перспективы

DOI:

ком и экономическом рейтингах российских регионов закономерна. В современном мире интегральный человеческий капитал – главное богатство социума и основной ресурс социально-экономического роста. Численность населения, система его расселения, национальная структура, естественная и миграционная динамика относятся к числу факторов, напрямую задающих направление и темпы экономического развития, определяющих уровень инвестиционной привлекательности территориального сообщества [1; 3; 11].

Именно потому демографическая и социальная политика составили один из трех структурных блоков «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г.» [12]. Поставленная в ней задача преодоления к 2012–2013 гг. тенденции естественной убыли решена не была, хотя показатели естественной динамики населения области заметно улучшились.

В разрабатываемой в настоящее время региональной Стратегии-2030 в качестве ключевых обозначены три проблемы: развитие экономического потенциала; повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала; обеспечение безопасности и совершенствование государственного управления [13]. Демографическая проблема выпала из перечня наиболее актуальных задач (или была спрятана внутрь тематики, обозначенной как «развитие человеческого потенциала»). В любом случае налицо определенное сокращение внимания региональных властей к данному широкому проблемному комплексу, притом что область остается одним из наиболее депопуляционных регионов Юга России и механизма эффективной коррекции сложившейся ситуации не просматривается.

В этой связи возрастает значение исследовательского прогноза этнодемографической динамики населения области на среднесрочную (до 2030 г.) и более отдаленную перспективу, позволяющего продемонстрировать региональной власти реальную значимость данной проблемы. Очевидно также, что указанный прогнозный расчет должен опираться на анализ долговременных тенденций, что предполагает изучение положения, сложившегося в постсоветский период.

Этнодемографические тенденции конца ХХ – начала XXI века. Численность населения. Естественная динамика и миграция.

Естественная динамика населения Волгоградской области в постсоветский период была типичной для «русских» регионов РФ (табл. 1). Минимальный естественный прирост начала 1990-х гг. быстро сменяется убылью населения, масштабы которой возрастали вплоть до 2000–2001 гг. (0,7 % в год) – в первой половине «нулевых» область ежегодно теряла порядка 19–19,5 тыс. человек.

Социально-экономическая стабилизация начала XXI в., меры по активизации рождаемости улучшили демографическую ситуацию в регионе. Ежегодные масштабы естественной убыли во второй половине 2000-х сократились до 8– 9 тыс. чел. (0,31–0,34 %), а в последние годы составляют 5–5,5 тыс. чел. (0,19–0,22 %). Свой вклад в некоторое улучшение естественной динамики внесли оба показателя, но роль репродуктивной активности населения области была несколько выше (ее рост с начала века составил около 3–3,5 ‰, тогда как смертность сократилась только на 1,5–2 ‰).

В общей сложности в результате естественной убыли регион потерял в 1990-е гг. порядка 128 тыс. чел., в первом десятилетии XXI в. – около 132 тыс. человек. Однако сокращение численности населения началось только в 1999 году. До этого времени миграционный приток позволял не только восполнять убыль, но и увеличивать демографический потенциал области.

Динамическая кривая миграционного сальдо Волгоградской области имеет форму, типичную для «русских» регионов Юга России. Максимальный пик приходится на первую половину 1990-х. Только в 1992–1994 гг. население области пополнилось на 88 тыс. человек. Но уже в середине 1990-х гг. приток сокращается самым существенным образом, а к рубежу веков выходит на нулевую отметку, чтобы затем уйти в отрицательную зону. На протяжении 2000-х гг. ежегодные миграционные потери области составляют 2–3 тыс. чел., несколько сокращаясь к концу данного десятилетия. Однако в последние годы на-

Таблица 1

Естественная динамика населения Волгоградской области (на 1 000 тыс. чел.)

|

Демографические характеристики |

1990 |

1995 |

2000 |

2001 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

Рождаемость |

13,0 |

9,0 |

8,2 |

8,5 |

9,4 |

9,8 |

10,7 |

11,3 |

11,4 |

11,4 |

11,2 |

11,7 |

11,5 |

11,5 |

|

Смертность |

11,7 |

14,5 |

15,2 |

15,6 |

15,7 |

15,3 |

14,6 |

14,5 |

14,5 |

14,8 |

13,8 |

13,6 |

13,5 |

13,7 |

|

Естественный прирост |

1,3 |

-5,5 |

-7,0 |

-7,1 |

-6,3 |

-5,5 |

-3,9 |

-3,2 |

-3,1 |

-3,4 |

-2,6 |

-1,9 |

-2,0 |

-2,2 |

Примечание . Составлено по: [5; 6; 8; 9].

блюдается новый рост оттока, в 2011–2014 гг. – отрицательное миграционное сальдо составляет 4,7–8,7 тыс. чел. в год. Причем формируется оно за счет межрегиональной компоненты.

С начала века регион устойчиво теряет население во взаимообменах с остальной РФ (прежде всего за счет оттока в Москву и столичный регион). Более сложной по своему динамическому контуру была международная миграция. Сократившись до нуля к середине 2000-х гг., со второй половины этого десятилетия ее сальдо устойчиво возвращается в положительную зону. Только по официальной статистике область в 2011–2014 гг. ежегодно пополнялась на 3– 3,3 тыс. приезжих из ближнего и дальнего зарубежья. Однако этого пополнения не хватает, чтобы компенсировать миграционную убыль в другие российские регионы (табл. 2).

В целом естественные и механические потери населения, накладываясь друг на друга, определяют устойчивую убыль демографического потенциала региона, который только за 2010– 2016 гг. сократился на 62,5 тыс. человек (2,4 %). Как результат, Волгоградская область наряду с Ростовской устойчиво входит в число самых де-популяционных регионов Юга России (табл. 3).

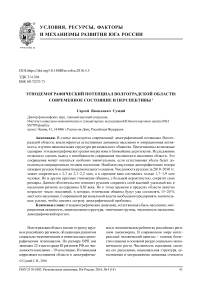

При этом демографическая ситуация существенно различалась по отдельным территориям и городским центрам региона. В последние годы убыль населения является практически повсеместной (рис. 1). Но если для большинства городских центров и отдельных сельских районов – это только формирующийся тренд, то для значительной части сельской территории области депопуляция является устойчивой тенденцией, проявляющей себя уже несколько десятилетий.

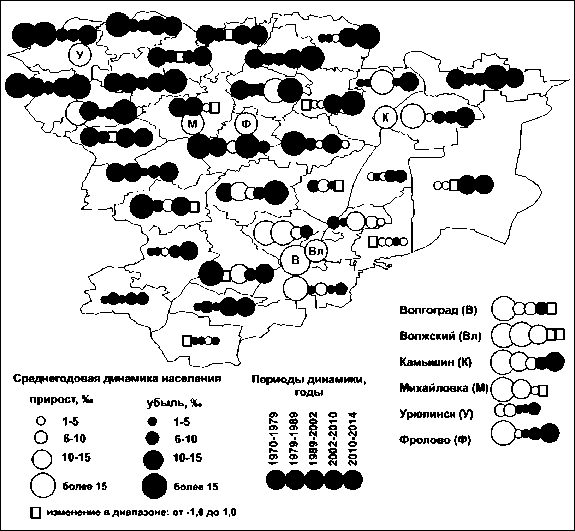

За последние 45 лет (1970–2015 гг.) четыре района региона (Даниловский, Нехаевский, Старополтавский, Урюпинский) потеряли 40–46 % своего населения, еще в семи районах демографические потери составили 30–40 %. В целом из 34 административных районов области 18 (более половины) за указанный период утратили более 20 % своего демографического потенциала. Данное обстоятельство в полной мере иллюстрирует масштаб и актуальность проблемы, стоящей перед регионом. Тем более, что интенсивность депопуляции во многих районах и в самые последние годы остается очень высокой (в 2011–2014 гг. в девяти из них она сохраняется на уровне более 1,5 % населения в год) (рис. 2).

Учитывая, что демографическая убыль неизбежно сопровождается ощутимыми потерями человеческого потенциала (разбалансировка гендерной и возрастной структуры, сокращение доли трудоактивного и квалифицированного населения), еще 10–20 лет такой динамики могут стать, по сути, запретительным фактором на пути устойчивого

Таблица 2

Сальдо межрегиональной и международной миграции, 1993–2014 гг., тыс. чел.

|

Показатели |

1993– 1995 гг.* |

1996– 2000 гг. |

2001– 2005 гг. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

Межрегиональная (в пределах РФ) |

10,1 |

2,4 |

-3,0 |

-3,4 |

-4,1 |

-4,7 |

-4,2 |

-5,1 |

-8,3 |

-10,1 |

-11,4 |

-9,4 |

|

Международная |

19,3 |

6,3 |

0,3 |

2,0 |

3,1 |

3,3 |

3,3 |

1,7 |

2,6 |

3,1 |

2,7 |

3,1 |

|

Общий миграционный прирост/убыль |

29,4 |

8,7 |

-2,7 |

-1,4 |

-1,0 |

-1,4 |

-0,9 |

-3,4 |

-4,7 |

-7,1 |

-8,7 |

-6,3 |

Примечание . Составлено по: [5; 6; 8; 9]. * В среднем за год.

Динамика населения Волгоградской области, 1998–2016 гг., тыс. чел.

Таблица 3

|

Показатели |

1998 г. |

2000 г. |

2002 г. |

2004 г. |

2006 г. |

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2014 г. |

2016 г. |

|

Население, тыс. чел. |

2 751 |

2 739 |

2 699 |

2 673 |

2 636 |

2 609 |

2 610 |

2 595 |

2 569 |

2 546 |

|

Изменение за два года, тыс. чел. |

– |

-12 |

-40 |

-26 |

-37 |

-27 |

1 |

-15 |

-26 |

-23 |

Примечание . Составлено по: [5; 6; 8; 9].

Рис. 1. Динамика населения ведущих городов и сельских районов Волгоградской области, 1959–2014 гг.

Примечание . Составлено по: [4].

Рис. 2. Изменение численности населения городов и районов Волгоградской области, 1970–2014 гг.

Примечание. Составлено по: [4].

социально-экономического развития данных территориальных сообществ, способных окончательно утратить свою инвестиционную привлекательность, превратившись из территорий хронической депрессии в зону глубокой социальной деградации.

Этнодемографическая динамика населения. В этнодемографическом плане Волгоградская область – наиболее «русский» регион Юга России [10]. И хотя доля ведущего регионального народа в составе населения постепенно сокращалась (с 1959 по 2010 г. она снизилась с 91,2 до 88,5 %), русские по-прежнему являются абсолютно доминирующим национальным большинством (табл. 4).

Но степень этого доминирования весьма существенно различается по территории региона, определяя тем самым и степень этнокультурного разнообразия различных субрегиональных сообществ. В общем плане можно выделить три этнокультурных зоны:

– почти «моноэтнический» русский северо-запад и север – районы, в которых русские составляют более 90 % жителей, и присутствие нацменьшинств является минимальным;

– ареал русской этнокультурной доминанты, занимающий юг и многие центральные районы области, пересекая ее с юго-запада на северо- восток (он заключает территории с долей русского населения 60–80 %);

– зона этнокультурного многообразия – значительная часть волжского левобережья, в пределах которого доля русских сокращается с 50– 60 до 10–20 % по мере продвижения к востоку.

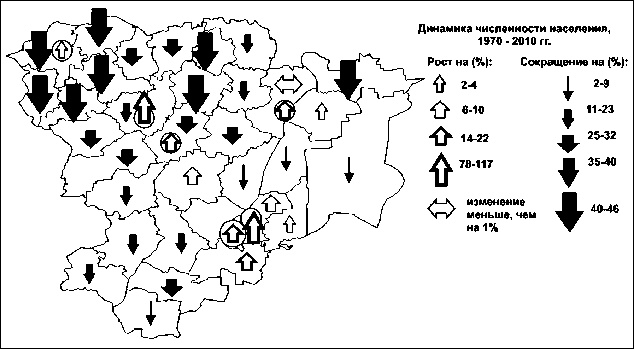

Несмотря на известную устойчивость национальной структуры населения, определенные из- менения в составе и удельном соотношении диаспор Волгоградской области происходили непрерывно. С середины ХХ в. они были связаны с общим ростом этнокультурного многообразия области. За период 1959–1989 гг. число этнических групп размером более тысячи человек выросло в регионе с 13 до 24 (рис. 3). В первую очередь этот прирост происходил за счет появления ряда не-

Таблица 4

Численность ведущих национальных сообществ Волгоградской области, 1959–2010 гг., тыс. чел.

|

Народы |

Годы |

|||||

|

1959 |

1970 |

1979 |

1989 |

2002 |

2010 |

|

|

Русские |

1691,2 |

2104,1 |

2230,0 |

2309,5 |

2399,3 |

2309,3 |

|

Казахи |

23,3 |

31,5 |

34,9 |

41,5 |

45,3 |

46,2 |

|

Украинцы |

77,4 |

76,5 |

78,5 |

78,9 |

56,3 |

35,6 |

|

Армяне |

1,91 |

2,9 |

4,2 |

6,8 |

27,0 |

27,8 |

|

Татары |

17,5 |

23,5 |

25,5 |

25,6 |

28,6 |

24,6 |

|

Азербайджанцы |

0,45 |

0,9 |

2,6 |

7,7 |

14,3 |

14,4 |

|

Немцы |

7,47 |

20,15 |

26,75 |

28,0 |

17,1 |

10,1 |

|

Чеченцы |

нет д. |

0,81 |

4,9 |

11,1 |

12,3 |

9,65 |

|

Цыгане |

2,93 |

3,1 |

3,69 |

4,89 |

7,7 |

8,2 |

|

Белорусы |

7,46 |

14,66 |

15,7 |

16,1 |

12,2 |

7,9 |

|

Корейцы |

нет д. |

0,46 |

1,24 |

1,61 |

6,1 |

7,0 |

|

Узбеки |

0,31 |

0,78 |

1,18 |

2,85 |

3,0 |

6,9 |

|

Чуваши |

нет д. |

9,54 |

10,0 |

10,8 |

8,4 |

5,85 |

|

Турки |

– |

– |

– |

0,03 |

4,0 |

5,3 |

|

Таджики |

нет д. |

0,11 |

0,67 |

1,04 |

2,1 |

4,7 |

|

Марийцы |

нет д. |

7,21 |

7,8 |

7,8 |

6,0 |

4,2 |

|

Всего |

1853,9 |

2322,9 |

2477,9 |

2593,0 |

2699,2 |

2610,2 |

Примечание. Составлено по: [4].

Рис. 3. Рост числа этнических групп размером более 1 тыс. чел. в населении Волгоградской области, 1959–2010 гг.

Примечание . Рассчитано по: [4].

больших общин представлявших Северный Кавказ и Поволжье, число которых выросло соответственно с 1 до 7 и с 3 до 6. В постсоветский период процесс этнокультурной «экспансии» народов Кавказа ускорился (в 2010 г. данный макрорегион представляли уже 11 из 26 национальных сообществ, имевших в области общины численностью более тысячи человек). А общее число «кавказцев» в населении области выросло за 1970–2010 гг. с 7,0 до 73,7 тыс. человек. В разы увеличился за этот период и их долевой показатель в структуре всего областного населения (с 0,6 до 2,8 %) и его «нерусской» этнической составляющей (с 3,6 до 24,6 %).

Впрочем в группу крупнейших диаспор удалось войти только армянам, за 1989–2010 гг. поднявшихся с 11-й на четвертую позицию в демографическом рейтинге народов области. Отметим также опережающий рост азербайджанской общины, переместившейся в постсоветский период с десятого на шестое место. С 23 до 4 049 человек увеличилось в 1990-е гг. число турок-месхетинцев, в считанные годы сформировавших в регионе крупную общину (14-я позиция в областном демографическом рейтинге) (табл. 5).

Динамика других крупных областных диаспор в постсоветский период была разнонаправ- ленной. Сохранили свои размеры и позиции в областном демографическом рейтинге казахи и татары; резко (в 2–2,5 раза) сократилась численность украинцев, белорусов, а также ряда народов Поволжья (чувашей, марийцев и др.), что в первую очередь было связано с ускорением ассимиляционных процессов. Столь же значительное сокращение числа областных немцев, евреев и ряда других европейских этнических групп имело основной причиной массовую реэмиграцию, возвращение их представителей на историческую родину. Но были и общины, заметно нарастившие свою численность. Помимо кавказских этнических групп это корейцы, цыгане и ряд народов Средней Азии. Иными словами, этнодемог-рафическая динамика региона представляла не только процесс «кавказизации» состава ведущих областных диаспор, но и его общеазиатский этнокультурный сдвиг.

Однако повторим, данный тренд за прошедшие после распада СССР десятилетия не изменил устойчивой русской этнокультурной доминанты. Несмотря на масштабную естественную убыль, численность русских в области сохранилась на уровне конца 1989 г. (последняя советская перепись и перепись 2010 г. зафиксировали в регионе по 2 309 тыс. русского населения).

Таблица 5

Доля отдельных народов Волгоградской области и позиции в демографическом рейтинге, 1970–2010 гг.

|

Народы |

Доля в населении региона, % |

Позиция в демографическом рейтинге |

||||||

|

1970 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

1970 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

Русские |

90,6 |

89,1 |

88,9 |

88,5 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Казахи |

1,36 |

1,6 |

1,7 |

1,77 |

3 |

3 |

3 |

2 |

|

Украинцы |

3,3 |

3,04 |

2,1 |

1,36 |

2 |

2 |

2 |

3 |

|

Армяне |

0,12 |

0,26 |

1,0 |

1,07 |

14 |

11 |

5 |

4 |

|

Татары |

1,0 |

1,0 |

1,05 |

0,95 |

4 |

5 |

4 |

5 |

|

Азербайджанцы |

0,04 |

0,3 |

0,53 |

0,55 |

17 |

10 |

7 |

6 |

|

Немцы |

0,87 |

1,08 |

0,63 |

0,39 |

5 |

4 |

6 |

7 |

|

Чеченцы |

0,03 |

0,43 |

0,46 |

0,37 |

18 |

7 |

8 |

8 |

|

Цыгане |

0,13 |

0,19 |

0,27 |

0,31 |

12 |

12 |

11 |

9 |

|

Белорусы |

0,63 |

0,62 |

0,45 |

0,3 |

6 |

6 |

9 |

10 |

|

Корейцы |

0,02 |

0,06 |

0,22 |

0,27 |

23 |

22 |

12 |

11 |

|

Узбеки |

0,03 |

0,11 |

0,11 |

0,27 |

21 |

17 |

17 |

12 |

|

Чуваши |

0,23 |

0,33 |

0,31 |

0,22 |

7 |

8 |

10 |

13 |

|

Турки |

– |

– |

0,15 |

0,20 |

– |

– |

14 |

14 |

|

Таджики |

0,004 |

0,04 |

0,08 |

0,18 |

37 |

26 |

22 |

15 |

|

Марийцы |

0,31 |

0,3 |

0,22 |

0,16 |

8 |

9 |

13 |

16 |

Примечание. Рассчитано по: [4].

Но если этнодемографическую ситуацию в целом по области можно было назвать устойчивой, то положение в ряде районов и, тем более, отдельных поселениях было существенно иным. Уже в 1980-х гг. в некоторых сельских районах формируются крупные диаспоры северокавказских народов (к примеру, диаспоры чеченцев в Октябрьском, Котельническом, Палласовском, Николаевском районах составляли в 1989 г. соответственно 6,1; 4,7; 4,5; 3,7 % местного населения). Крупные общины турок в 1990-е гг. возникли в Быковском, Дубовском, Котельниковском, Кумылженском районах.

Еще более отчетливо этнодемографические «подвижки» фиксировались на уровне отдельных населенных пунктов. Появилось некоторое число поселений (как правило, это были малые села), в которых кардинальная трансформация национальной структуры населения уже произошла – старожильческое население осталось в меньшинстве (если вообще сохранилось), а этнокультурная доминанта перешла к диаспорам. Таким образом, на локальном поселенческом уровне были созданы предпосылки для этнической анклави-зации части территории области.

Поскольку этнодемографическая трансформация таких поселений практически завершилась, дальнейшая их динамика во многом будет зависеть от того, какой сценарий взаимодействия с внешней социальной средой выберут данные этнические локальные сообщества. Спектр возможных вариантов располагается в широком диапазоне от самозамыкания – полной «капсу-лизации» и почти неизбежного роста напряженности во взаимоотношениях с внешней средой, до плотной социокультурной и экономической интеграции в принимающее общество. Но для второго сценария необходимы комплексная целенаправленная работа региональной власти и встречное желание самой этнической общности «вписаться» в жизнедеятельные циклы региона. Сочетание таких встречных курсов обнаруживается достаточно редко.

И потому кардинальные этнодемографичес-кие сдвиги даже на уровне локальных поселений чреваты ростом межнациональной напряженности, которая носила и будет носить очаговый характер. Причем именно на сельские территории может приходиться значительная часть этнокон-фликтного потенциала, поскольку в демографически и социально разреженной системе расселения существенно возрастает значение каждого межэтнического взаимодействия и любое ин- дивидуальное столкновение способно перерасти в групповое противостояние.

К тому же в пределах области имеется ряд сельских территорий совместного проживания этнических общин, занимающих сходную хозяйственную нишу, и потому сильнее ощущающих свою конкурентность (среди этноконтак-тных связок такого рода можно назвать, например, казахов и чеченцев в Палласовском, Старополтавском, Ленинском, Николаевском, Быковском районах).

Среднесрочные (до 2030–2035 гг.) и более отдаленные сценарии количественной динамики и этнодемографической структуры населения. Естественная динамика . Волгоградская область, как уже отмечалось, относится к числу наиболее депопуляцион-ных регионов Юга России. И комплекс «демографических» мер Федерального центра дал только частичные положительные результаты. Ежегодное сокращение численности населения с 10,6 тыс. чел. в первой половине «нулевых» (2001–2005 гг.), во второй половине снизилось до 9 тыс., но в 2011–2015 гг. снова выросло до 10,6 тыс. человек. За шесть лет, прошедших после последней переписи населения, демографический потенциал региона сократился на 64 тыс. человек. Очевидно, что речь идет об устойчивой тенденции, переломить которую государственные программы поддержки рождаемости и сокращения смертности не в состоянии.

Сравнение реальной демографической динамики 2010–2015 гг. с прогнозными сценариями, разработанными специалистами Госкомстата РФ, свидетельствует, что в настоящее время в регионе реализуется вариант, промежуточный между низким и средним. При сохранении его, за период 2010–2021 гг. область может потерять порядка 140–150 тыс. человек. Еще 200–220 тыс. чел. – масштаб потенциальных демографических потерь в третьем десятилетии века. Но даже если в ближайшие годы удастся несколько оптимизировать ситуацию и устойчиво перейти к реализации среднего сценария, население области за 2010–2030 гг. сократится на 300 тыс. чел. (около 12 % демографического потенциала) (табл. 6).

Не менее существенно то, что потери эти будут распределены неравномерны в территориальном разрезе. Как отмечалось, в пределах области существует ряд районов, в которых ежегодные потери демографического потенциала уже на протяжении десятилетий удерживаются на уровне более 1 %. За указанный 20-летний пери- од они могут потерять еще до четверти своего наличного населения.

Учитывая, что сложившийся депопуляцион-ный тренд на данных территориях зачастую насчитывает несколько десятилетий, вероятность реализации такого пессимистического сценария демографической динамики становится весьма вероятной. Причем обнаруживаются два центральных параметра, в значительной степени определяющих направление демографических и миграционных процессов в различных территориальных сообществах области: доля русского населения; уровень их системной центральнос-ти/периферийности.

Сочетание повышенной доли русских в структуре местного населения и периферийное положение данной территории в социально-экономической системе региона предопределяли максимальные темпы депопуляции.

Миграционная активность. Очевидно, что динамика демографического потенциала области будет также зависеть от направления и масштабов миграционной активности. Но и здесь перспективы региона не дают повода для опти- мизма. Небольшой отток населения, характерный для «нулевых», во втором десятилетии существенно вырос (табл. 7).

Причем реальная миграционная динамика кардинально отличается от прогноза, сделанного специалистами Госкомстата РФ, согласно которому при всех трех расчетных сценариях область к середине текущего десятилетия должна была иметь положительное миграционное сальдо, которое со временем постепенно возрастало. По низкому сценарию население региона за 2011– 2030 гг. должно было вырасти за счет миграции на 12–12,5 тыс. чел., по среднему и высокому – соответственно на 38–40 и 81–85 тыс. человек. Между тем только за 2010–2014 гг. область потеряла в результате оттока населения более 31 тыс. человек. И сохранение данной тенденции может сократить ее демографический потенциал за указанный период на 135–140 тыс. человек.

Можно предположить, что диапазон наиболее вероятных миграционных потерь находится ниже названных цифр. Но уже почти не вызывает сомнения то, что уровень социально-экономической и природно-климатической привлекатель-

Таблица 6

Динамика численности населения Волгоградской области, 2010–2030 гг., чел.

|

Варианты прогноза |

Динамика численности населения, тыс. чел. |

Демографические потери, тыс. чел. |

|||||||

|

2010 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2021 г. |

2026 г. |

2031 г. |

2010 – 2021 гг. |

2021 – 2031 гг. |

|

|

Низкий |

2610 |

2571 |

2556 |

2540 |

2436 |

2310 |

2172 |

174 |

264 |

|

Средний |

2574 |

2563 |

2552 |

2482 |

2395 |

2298 |

128 |

184 |

|

|

Высокий |

2580 |

2576 |

2573 |

2550 |

2511 |

2465 |

60 |

85 |

|

|

Реальная динамика |

2569 |

2557 |

2546 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Примечание . Рассчитано по: [7].

Таблица 7

Миграционная динамика населения Волгоградской области, 2011–2030 гг., тыс. чел.

|

Варианты прогноза |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Прогноз |

Общая динамика |

||||

|

2015 г. |

2020 г. |

2025 г. |

2030 г. |

2011– 2020 гг. |

2021– 2030 гг. |

|||||

|

Низкий |

-0,4 |

-0,01 |

-0,2 |

0,04 |

0,13 |

0,53 |

0,97 |

1,44 |

2,3–2,4 |

9,7–10 |

|

Средний |

0 |

0,54 |

0,73 |

0,93 |

1,1 |

1,96 |

2,8 |

3,6 |

10,8–11 |

27–29 |

|

Высокий |

0,7 |

1,58 |

2,05 |

2,45 |

2,75 |

4,27 |

5,65 |

6,9 |

26–28 |

55–57 |

|

Реальная динамика |

-5,66 |

-7,03 |

-8,76 |

-6,3 |

– |

– |

– |

– |

-68–70* |

-68–70* |

Примечание . Рассчитано по: [7]. * При сохранении среднегодовых темпов 2011–2014 годов.

ности области не позволяют ей надеяться на положительное миграционное сальдо во взаимообмене населением с другими регионами РФ (тем более, не приходится рассчитывать на значительный приток новых российских переселенцев). И актуальной задачей в сфере демографической политики является минимизация существующего оттока.

Тем более что он также распределен по территории области весьма неравномерно. И в ее пределах фиксируются обширные зоны ощутимой миграционной убыли, ускоряющей процесс общей депопуляции местных территориальных сообществ. Причем между перечнем районов, имеющих максимальный уровень миграционного оттока и максимальный уровень естественных потерь, существует прямая корреляция.

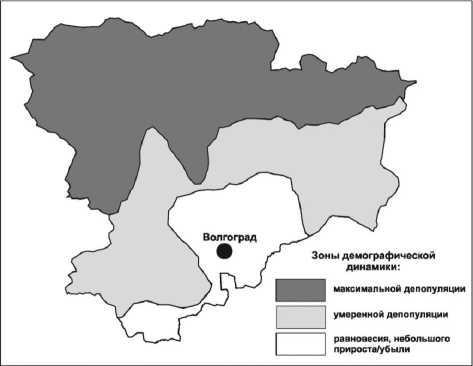

И в целом по наиболее вероятным сценариям демографической динамики в пределах региона может быть выделено три крупных ареала.

Зона максимальной депопуляции – северо-восточные, ряд северных и центральных районов (рис. 4). Данные районы имеют максимальную долю русских в структуре населения и относятся к социально-экономической периферии, удаленной от зон опережающего развития области. И потому уже длительный период теряют население как вследствие естественной убыли, так и в результате интенсивного оттока. Эти же параметры предопределяют сохранение высоких темпов демографических потерь и в будущем. При этом опережающее сокращение численности населения будет сопровождаться дальнейшим ухудшением его возрастных и социопрофессиональных характеристик, гендерной разбалансировкой и падением образовательного уровня.

Иными словами, сложился замкнутый цикл негативных корреляций, в котором демографический фактор жестко опричинивает экономическую стагнацию. А она, в свою очередь, негативно влияет на демографические процессы. Выход за пределы данной «петли» депрессии крайне сложен, поскольку предполагает реализацию обширного комплекса государственных мер, поддержанных масштабным финансированием. Рассчитывать на такого рода поддержку (речь скорей должна идти о целенаправленном конструировании качественно нового социально-экономического облика территории) не приходится, поскольку в аналогичных системных «оптимизационных» работах нуждается огромное число депрессивных территориальных сообществ, имеющихся в подавляющем большинстве регионов РФ.

На протяжении первых 15 лет XXI в. сельские районы этой областной зоны ежегодно теряли 1–1,8 % населения. Неизбежное ухудшение возрастной структуры населения в третьем десятилетии века, по сути, «гарантирует» сохранение высоких темпов естественной убыли, на которую почти столь же неизбежно будет накладываться интенсивный миграционный отток. Как результат, общие демографические потери данных территорий за период 2011–2030 гг. могут составить 25–35 %.

Что будет означать нарастающую деградацию социально-экономической среды данных территориальных сообществ? Конечно, участь социально-демографической пустыни, характерной

Рис. 4. Зонирование территории области по наиболее вероятным сценариям демографической динамики на среднесрочную (до 2030–2035 г.) и более отдаленную перспективу

Примечание . Составлено автором.

для многих субрегионов современной центральной и северной России, данной глубоко депопуля-ционной зоне Волгоградской области в среднесрочной перспективе не угрожает. Но ощутимую часть маршрута в этом направлении они могут пройти уже к 2030 г., а к середине века приблизиться к критическому уровню деградации социальной среды вплотную.

Зона умеренной депопуляции – ряд восточных и южных районов области, характеризующихся максимальным этническим многообразием своего населения и средними темпами миграционного оттока. Пониженная доля русских отразится на показателе естественной убыли. Он может не превышать 0,1–0,15 % в год. С другой стороны, некоторые из этих территорий (прежде всего южные районы) оказываются в непосредственной близости от зоны динамичного социально-экономического развития, в значительной степени совпадающей с территорией столичной агломерации. Это обстоятельство, так или иначе, будет отражаться на миграционной активности. В зависимости от конкретной ситуации в тех или иных районах (поселениях), вектор ее может различаться. Но в целом миграционный отток будет достаточно ограниченным. Как результат – общие потери населения за 2010–2030 гг. могут составить 5–15 %.

Зона демографического равновесия или небольшой убыли (в отдельных случаях роста) – включает Волгоградо-Волжскую агломерацию и ряд окрестных районов (юго-восток), а также отдельные территории в центре области. Демографическая динамика данных территорий будет в значительной степени определяться социально-экономическими факторами, концентрацией в их пределах разнообразных производств и финансового капитала, наличием развитой транспортной сети и социокультурной инфраструктуры.

Данные качества, свойственные столичной социальной среде, с одной стороны, притягивают к себе новые инвестиционные проекты, а с другой – привлекают мигрантов из сельских районов области, других регионов РФ и ближнего/дальне-го зарубежья. Этот миграционный приток не только частично компенсирует естественную убыль, но и улучшает общие демографо-репродуктивные характеристики населения (среди приезжих повышенная доля людей молодого и среднего возраста). К тому же агломерация естественным образом становится территорией повышенного этнокультурного разнообразия, что также положительно сказывается на коэффициенте естественного воспроизводства. К тому же надо иметь в виду, что миграционные потоки по-прежнему далеко не полностью отслеживаются государственными органами. И потому реальные масштабы механической демографической «подпитки» столичной агломерации и прилегающих территорий будут превосходить данные официальной статистики.

В ближайшие десятилетия население данной зоны может сохранить свою численность или незначительно сократиться. Как результат, и без того высокая демографическая поляризация системы расселения области возрастет еще более, продолжая тренд, берущий начало в 50-х гг. ХХ века.

К 2030 г. в пределах столичной агломерации может сосредоточиться порядка 56–58 % всех жителей населения. А с учетом окрестных сельских районов данная зона может концентрировать более 2/3 всего демографического потенциала региона (табл. 8). Концентрация социально-экономического потенциала при этом будет еще выше. Но площадь этой зоны составляет не более 14–17 % территории области, а следовательно плотность социальной среды в ней и за ее пределами будет различаться на математический порядок и более. Причем растущее расслое-

Таблица 8

Доля областного населения, сосредоточенного в столичной агломерации, 1959–2030 гг., %

|

Показатели |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2015 г. |

2030 г. (прогноз) |

|

Волгоград + Волжский |

35,7 |

42,2 |

47,0 |

50,1 |

50,7 |

51,6 |

52,7 |

56–58 |

|

Прилегающие сельские районы |

8,9 |

9,9 |

9,9 |

9,3 |

10,2 |

10,6 |

10,6 |

10,8– 11,0 |

|

Агломерация с прилегающими сельскими районами |

44,6 |

52,1 |

56,9 |

59,4 |

60,9 |

62,2 |

63,7 |

66,8– 69,0 |

Примечание . Рассчитано по: [4].

ние областного социума на динамичное компактное ядро, две-три небольшие зоны развития второго порядка и обширную демографически и социально разреженную периферию представляется почти неизбежной перспективой развития на среднесрочную перспективу.

Этнодемографическая динамика. Анализ современных воспроизводственных характеристик русского населения области свидетельствует, что за 2010–2030 гг. его естественные демографические потери могут составить порядка 110– 150 тыс. человек (при сохранении ежегодной естественной убыли в диапазоне 2,5–3,5 промилле). Расчеты, осуществленные с помощью метода передвижки возрастов (то есть с учетом возрастного состава русских области и коэффициентов дожития разных генераций) и предположения о сохранении существующего в последние годы уровня рождаемости, дают еще более значительную цифру убыли русских за данный период – 170–230 тыс. человек. В любом случае потери могут быть самыми ощутимыми. И численность ведущего народа области к 2030 г. без учета миграционного фактора может сократиться до 2 100–2 200 тыс. человек. А к середине века – до 1 700–1 900 тыс. человек. На неизбежность серьезного сокращения указывает и предстоящая количественная динамика русских женщин репродуктивного возраста, число которых может снизиться к 2030 г. более чем на треть (табл. 9).

Но отрицательную естественную убыль за этот период продемонстрируют и многие крупные этнические общины области, прежде всего украинцы, татары, немцы, белорусы. Расчеты показывают, что у всех демографически модернизированных народов региона число «рожениц» в ближайшие два десятилетия будет существенно сокращаться, что не может не сказаться на показателях естественной динамики данных национальных сообществ. Сжатие данного «материнского» массива по отдельным народам региона может составить порядка 25–40 %. Очевидно, что даже определенный подъем средней репродуктивной активности женщин не сможет компенсировать столь значительного сокращения их количества. Тем самым, естественная убыль русских, татар, армян и ряда других национальных сообществ области в перспективе 20–30 лет становится абсолютно неизбежной.

При этом ощутимое миграционное пополнение ведущих диаспор маловероятно. Показательно, что уже в 2000-е гг. из десятки крупнейших общин региона пять сократили свои размеры, три его сохранили и только две (цыгане и корейцы) увеличили. Прогнозные расчеты возможной естественной динамики, выполненные с помощью метода передвижки возрастов, позволяют сделать вывод о том, что совокупный демографический потенциал первой десятки областных диаспор к 2030 г. может сократиться на 7–13 %, а к середине века – на 14–25 % относительно уровня 2010 года (табл. 10).

Масштабное сокращение численности русских за 2010–2030 гг. в удельном измерении (9– 13,5 %) окажется сопоставимым с общими потерями ведущих диаспор (7–13 %), на которые приходится почти 2/3 всего «этнического» населения

Таблица 9

Динамика женского населения активного репродуктивного возраста у крупнейших народов Волгоградской области, 2010–2040 гг.*

|

Народы |

Число женщин в возрасте 20–39 лет, тыс. чел. |

Динамика данного массива (2010 г. принят за 100 %) |

||||||

|

2010 г. |

2020 г. |

2030 г. |

2040 г. |

2010 г. |

2020 г. |

2030 г. |

2040 г. |

|

|

Русские |

361,1 |

309,0 |

232,0 |

247,0 |

100 |

85,6 |

64,2 |

68,0 |

|

Казахи |

15,0 |

15,6 |

12,9 |

14,3 |

100 |

104 |

86,0 |

95,3 |

|

Украинцы |

5,68 |

2,48 |

1,16 |

0,67 |

100 |

43,7 |

20,4 |

11,8 |

|

Армяне |

9,47 |

9,25 |

7,29 |

6,62 |

100 |

97,7 |

77,0 |

69,9 |

|

Татары |

7,23 |

5,93 |

3,56 |

3,32 |

100 |

82,0 |

49,2 |

45,9 |

|

Азербайджанцы |

4,81 |

5,14 |

4,56 |

4,25 |

100 |

106,9 |

94,8 |

88,4 |

|

Немцы |

2,95 |

2,03 |

1,26 |

1,15 |

100 |

68,8 |

42,7 |

39,0 |

Примечание. * Расчет числа рождений у представителей указанных народов в 2011–2020 гг. выполнен из предположения, что оно в среднегодовом выражении будет на 10 % больше, чем в период 2006–2010 годов.

Таблица 10

Естественная динамика ведущих этнических групп в населении Волгоградской области в первой половине XXI в., тыс. чел.

|

Этнические группы |

2002 г. |

2010 г. |

Прогноз * |

||

|

2020 г. |

2030 г. |

2050 г. |

|||

|

Русские |

2 309,6 |

2 309,3 |

2 230–2 250 |

2 100–2 200 |

1 700–1 900 |

|

Казахи |

45,3 |

46,2 |

48–50 |

49–50 |

48–52 |

|

Украинцы |

56,3 |

35,6 |

23–26 |

16–20 |

6–10 |

|

Армяне |

27,0 |

27,8 |

28–29 |

27–28 |

23–25 |

|

Татары |

28,6 |

24,6 |

24–25 |

22–23 |

18–20 |

|

Азербайджанцы |

14,3 |

14,4 |

16–16,5 |

16–17 |

15,5–16 |

|

Немцы |

17,0 |

10,1 |

6,5–8,0 |

5–6,5 |

3,5–5,5 |

|

Чеченцы |

12,3 |

9,6 |

10,5–11 |

11,5–12 |

12,5–13,5 |

|

Цыгане |

7,3 |

8,2 |

9–9,5 |

9,5–10 |

9,5–11 |

|

Белорусы |

9,4 |

7,9 |

6,5–7,5 |

5–6 |

4–5 |

|

Корейцы |

6,0 |

7,0 |

7–7,5 |

7,5–8 |

7–7,5 |

|

Чуваши |

8,4 |

5,8 |

4,0–4,5 |

3–3,5 |

2,5–3 |

|

Марийцы |

6,0 |

4,2 |

3–3,5 |

2,5–3 |

2–2,5 |

|

Всего |

237,9 |

201,4 |

185,5–198 |

174–186 |

152,5–172 |

Примечание. Рассчитано автором по материалам Всероссийской переписи 2002 года. * При сохранении этнических коэффициентов естественного воспроизводства 2002–2010 годов.

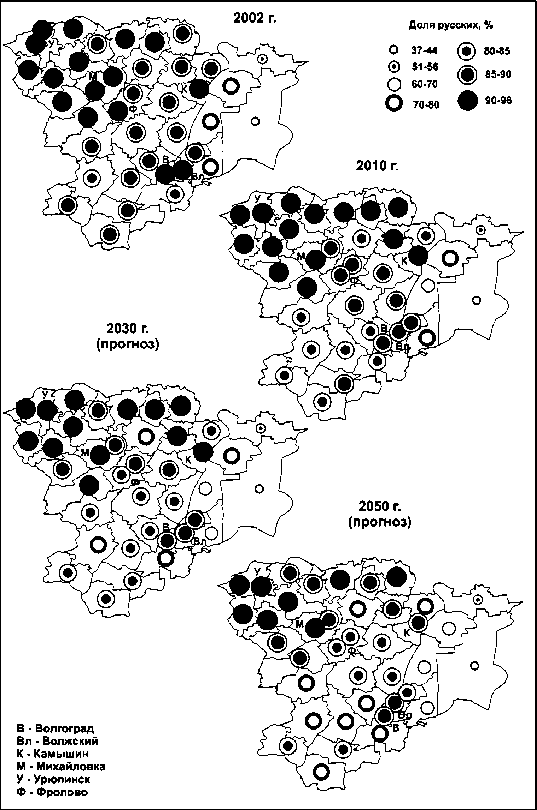

области. А значит, доля русских в национальной структуре региона почти не изменится. Данное параллельное сокращение демографического потенциала русских и остального населения сохранится и в дальнейшем. К середине века первых в области может стать меньше (в сравнении с 2010 г.) на 20–27 %, а представителей ведущих общин – на 14–25 %. Это означает, что доля русских в национальной структуре населения области может снизиться всего на несколько процентов, сохраняясь к 2030 г. на уровне 86–87 %, а к середине века составит 83–84 %.

Данный расчет, однако, базируется только на прогнозе естественной динамики, без учета фактора миграции и ассимиляционных процессов, которые также способны оказать влияние на этно-демографическую структуру населения области.

Исходя из воспроизводственных характеристик областного населения, ежегодные естественные потери русских в 2000-е гг. могли достигать порядка 6–8 ‰, то есть за период 2002– 2010 гг. составлять 5–6 % от их общей численности (115–140 тыс. человек). Однако количество русских сохранилось на прежнем уровне, что в том числе свидетельствует и о работе ассимиляционного фактора. В первую очередь речь идет о нарастающем обрусении украинской и белорусской диаспор. Первая из них сократилась в пер- вом десятилетии века более чем на 20 тыс. чел., из которых значительная часть «перешла» в русские. Масштабы обрусения белорусской общины могли составлять до пяти тысяч человек. Но пополнялось русское население и представителями других диаспор (в том числе немцев, евреев, татар, чувашей, мордвы).

Однако демографический потенциал большинства перечисленных общин в настоящее время уже существенно сократился. Масштабы возможного ассимиляционного пополнения русских являются ограниченными, и в дальнейшем будут в максимальной степени определяться его собственными воспроизводственными характеристиками, миграцией.

Между тем отрицательное сальдо межрегиональной миграционной активности преимущественно формируется оттоком русских в другие регионы РФ, тогда как положительная международная миграция связана с прибытием в область этнических «новоселов». Тем самым идет процесс замещения русского старожильческого населения представителями диаспор. Его ежегодные масштабы (3–5 тыс. чел.) достаточно ограничены. Однако в интервале ряда десятилетий этнодемографические последствия могут оказаться достаточно ощутимыми. И способны снизить долю русских в населении региона еще на несколько пунктов (в этом случае к середине века она может опуститься ниже 80 %).

В территориальном разрезе удельное сокращение русских будет повсеместным. Однако ускоренным темпом данный процесс может идти в районах с крупными диаспорами, уже в настоящее время составляющими значительную долю местного населения. В Палласовс-ком районе доля русских за 2010–2050 гг. может снизиться с 44,7 до 37 %, в Ленинском – с 70 до 65 %, в Быковском – с 69,2 до 60,4 % (рис. 5, табл. 11).

Рис. 5. Динамика доли русского населения в городах и районах Волгоградской области в первой половине XXI в., % *

Примечание. * Прогноз выполнен без учета фактора миграции.

Таблица 11

Районы области с различным удельным весом русских в структуре населения, 2010–2050 гг., % *

|

Годы |

Число районов с данным удельным весом русских |

||||||||||

|

35–40 |

40–45 |

50–55 |

55–60 |

60–65 |

65–70 |

70–75 |

75–80 |

80–85 |

85–90 |

90–95 |

|

|

2010 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

8 |

7 |

13 |

|||

|

2030 * |

1 |

1 |

2 |

1 |

3 |

10 |

7 |

9 |

|||

|

2050 * |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

7 |

6 |

11 |

4 |

||

Примечание. * Прогноз выполнен без учета фактора миграции.

И в целом число районов с полной доминантой русских (более 90 %) в структуре населения сократится с 11 до 4, тогда как территории с более или менее выраженными чертами поли-этничности существенно расширятся – с 6 до 13 вырастет к середине века количество районов, в которых суммарный демографический вес общин превышает 20 % населения.

Проведенное исследование позволило определить масштаб демографических проблем, стоящих перед региональным социумом. Меры, предпринятые государственной властью в сфере демографической политики, оказались недостаточными для того, чтобы остановить естественную депопуляцию Волгоградской области, которая является устойчивым трендом. Сложившаяся возрастная структура регионального населения, с предстоящим в 2020–2030-е гг. резким сокращением числа женщин репродуктивного возраста, предопределяет сохранение «депопу-ляционной» тенденции на долгосрочную перспективу. Причем, с большой вероятностью, можно ожидать роста масштабов естественной убыли уже в следующем десятилетии.

Существенный вклад в сокращение демографического потенциала области вносит и миграционный отток. А его структура (отрицательное межрегиональное и положительное межстрановое сальдо) способствует замещению русского старожильческого населения этническими мигрантами, преимущественно представляющими страны ближнего зарубежья. Интенсивность данного процесса невелика, но в значительном временном интервале его этнодемографические последствия могут оказаться весьма ощутимыми.

Иными словами, именно миграционный фактор может играть центральную роль в трансформации национальной структуры населения области и сокращении удельного веса русских. Тогда как естественная динамика областных общин, меняя их соотношение и позиции в демографическом рейтинге народов региона, не способна существенным образом сказаться на системной доминанте русских, как основного национального сообщества.

Но необходимо учитывать и территориальные аспекты демографических и этнонациональ-ных процессов, наличие в пределах области обширной зоны интенсивного сокращения человеческого потенциала, по сути, закрывающего для значительного числа территориальных сообществ (малых, средних сельских поселений и даже целых районов) возможность добиться ус- тойчивого социально-экономического роста. Сохранение данного депопуляционного тренда на долгосрочную перспективу способно трансформировать хроническую социально-экономическую депрессивность в глубокую и уже необратимую социальную деградацию местной социальной среды [2].

Тем самым констатация практически неизбежных демографических потерь, ожидающих область, не снимает ответственности с региональных властей, от действий которых в немалой степени зависят размеры данной убыли, а отчасти и пространственная широта интенсивной депопуляции (социальной деградации). Между тем есть опасения, что областное руководство недооценивает масштабы проблемы. На это, в частности, указывает ее отсутствие в числе ключевых задач, сформулированных в проекте находящейся на стадии разработки «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года» [13]. Для принятия действенных мер у власти еще есть в запасе некоторый временной лимит. Однако едва ли он превышает 5–10 лет.

Список литературы Этнодемографический потенциал Волгоградской области: современное состояние и перспективы

- Антонов, А. И. Динамика населения России в XXI веке и приоритеты демографической политики/А. И. Антонов, В. А. Борисов. -М.: Ключ-С, 2006. -192 с.

- Атлас демографического развития России. -М.: Экономическое образование, 2009. -222 с.

- Вишневский, А. Русский или прусский?/А. Вишневский. -М.: ГУ ВШЭ, 2005. -384 с.

- Всесоюзные и всероссийские переписи населения, 1959-2010 гг. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59-10. php (дата обращения: 13.02.2016). -Загл. с экрана.

- Демография Волгоградской области. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstatmain/rosstat/ru/statistics/population/demography (дата обращения: 12.05.2015). -Загл. с экрана.

- Миграция в Волгоградской области. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/resources/fc5456804b610f60a52aad4e4d05559c/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_200116.htm (дата обращения: 23.04.2016). - Загл. с экрана.

- Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. -М., 2013. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www. gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 14.04.2014). -Загл. с экрана.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006. -М.: Росстат, 2007. -982 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf (дата обращения: 23.05.2016). -Загл. с экрана.

- Розин, М. Д. Юг России: этнодемографические и миграционные процессы (конец ХХ -начало XXI в.)/М. Д. Розин, С. Я. Сущий. -Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. -358 с.

- Сергиенко, Л. И. Демографическая ситуация Юга России и пути ее оптимизации: региональный аспект/Л. И. Сергиенко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2013. -№ 2 (23). -С. 62-71.

- Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.admvol.ru/Invest_dejet/docs/NPA/%B9%201778-%CE%C4%20%EE%F2%2021.11.%202008.pdf (дата обращения: 13.04.2016). -Загл. с экрана.

- Цели, задачи и направления стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://economics.volganet.ru/coordination/public-council/orders/Презентация%2011.03.pdf (дата обращения: 12.05.2016). -Загл. с экрана.