Этнокартография средневековой Югры

Автор: Головнв А.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Неопределенность в вопросе местонахождения летописной Югры связана с несколькими обстоятельствами, в том числе с ее локализацией как к западу, так и к востоку от Урала, с разделением в письменных источниках народа(ов) под названием югра / угра на степных кочевников (угры, унгры, мадьяры) и таежных промысловиков (югра). Для этнографов и историков эта тема актуальна не только в ракурсе исторической географии XI-XVII вв., но и как ключ к пониманию многих сюжетов отечественной истории, связанных с колонизацией Урала и Сибири. Изобразительные источники (карты) могут открыть новые ракурсы и расставить новые акценты, поскольку картография обладает повышенной надежностью как прямая проекция реальности. На ранних картах и в сопутствующих описаниях Югра локализуется преимущественно в Приуралье, хотя, судя по всему, югричи жили и к востоку от Урала. С продвижением в XIV в. Москвы на север и восток, особенно после крещения Перми, упоминания о Югре распространяются за Урал. Если в XI-XIV вв. Югра входила в орбиту влияния Великого Новгорода, то с конца XV в. она стала владением Московского князя, в 1488 г. пополнившего свой титул званием «Югорский». После поражения Новгорода от Москвы имя «Югра» замещается новыми, московскими, названиями - «вогулы» и «остяки».

Югра, картография, этнография, остяки, вогулы

Короткий адрес: https://sciup.org/147243551

IDR: 147243551 | УДК: 39 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-144-163

Текст научной статьи Этнокартография средневековой Югры

,

,

Acknowledgements

The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation no. 22-18-00283 “Northerness of Russia and Ethnocultural Potential of the Arctic”.

Двести лет в науке дискутируется вопрос о местонахождении летописной Югры. В самодержавной России этот интерес был обострен присутствием в царском титуле звания «Югорский» и отсутствием одноименного владения на карте страны (если не считать Югорского полуострова и пролива Югорский шар). Сегодня название вернулось – Ханты-Мансийский автономный округ стал официально именоваться Югрой (в полной версии «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра»), однако современное и историческое расположение Югры явно различаются. Для этнографов и историков эта тема актуальна не только в ракурсе исторической географии, но и как ключ к пониманию многих сюжетов отечественной истории, связанных с присоединением и освоением ресурсов Урала и Сибири.

Историографически разногласия в вопросе местонахождения Югры возникли в ходе полемики, разгоревшейся после выхода в свет очерка академика А. Х. Лерберга «О географическом положении и истории Югорския земли», в котором он, вопреки распространенному мнению о расположении Югры на северо-востоке Европейской части России (в Приуралье), убеждал:

Древняя Югрия находилась не на береге Белого моря, не у Печоры и Вычегды, не у Юга, и вообще не собственно в Европейской России, но простиралась между 56º и 67º северной широты от самого северного конца Урала на восток чрез нижнюю Обь до реки Надыма, впадающей в Обскую губу, и до Агана, который выше Сургута впадает в Обь. К ней принадлежали еще места, лежащие по нижнему Иртышу, Тавде, Туре и Чусовой. С южной стороны граничила она с Татарскими владениями, а с северной – с землею прежде бывших Самоедов [Лерберг, 1819, с. 4].

В конце XIX в. А. А. Дмитриев разделил мнения исследователей о положении средневековой Югры на три группы: (1) к западу от Урала, (2) к востоку от Урала, (3) по обе стороны Урала, причем «сперва западный, а после восточный склон гор» [Дмитриев, 1894, с. 3]. В первую группу вошли В. Н. Татищев, И. Н. Болтин, П. И. Рычков, И. Э. Фишер, Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлецер; во вторую, помимо А. Х. Лерберга, Г. Ю. Клапрот, М. А. Кастрен, Н. А. Абрамов, Д. Н. Анучин; третью составили, вслед за И. Г. Георги, А. Регули, Д. Евро-пеус, Э. К. Гофман, фон Бушен, А. В. Оксенов и сам А. А. Дмитриев. В последующие годы список участников дискуссии пополнился новыми именами: Б. Мункачи, А. Ф. Теплоухов, А. Каннисто, С. В. Бахрушин, В. Н. Чернецов, М. Жираи, З. П. Соколова, П. Хайду, К. Редеи, А. К. Матвеев, В. В. Напольских, Е. А. Курлаев, С. Г. Пархимович и др., включая автора этих строк.

Число публикаций растет, но оригинальных решений не добавляется. Можно ли вообще добавить что-то новое к старой «усталой» дискуссии? Меня побудила обратиться к ней необходимость обобщить имеющиеся данные для 2-го тома готовящейся сейчас к публикации академической «Истории Югры», и, к своему удивлению, я обнаружил по меньшей мере один не использованный прежде шанс, который и предопределил ракурс данной статьи. Он состоит в обращении не столько к рассуждениям и умозаключениям, сколько к изображениям. Мне уже доводилось писать о том, что картография, не теряя оттенка «игры в карты» [Головнёв, 2022], обладает повышенной надежностью и убедительностью как прямая проекция реальности. Случается, правда, что и «карты лгут» [Monmonier, 1991], но в силу их многократного практического использования ошибки и неясности исправляются. Во всяком случае совпадения в картах разного происхождения могут служить решающим аргументом в спорах о местонахождении.

Приуралье

Этнографическая «теорема» о расположении средневековой Югры усложнена, помимо локализации относительно Урала, разделением в письменных источниках народа(ов) под названием югра / угра на степных кочевников (угры, унгры, мадьяры, венгры), которые ушли на запад до Карпат, и таежных промысловиков (югра), которые остались «на полунощных странах». Степные унгры (Οὔγγροι) впервые упомянуты в византийских хрониках [Грот, 1881, c. 152] в связи с их участием в болгаро-ромейских конфликтах 830-х гг., а под 898 г. они ( угры , оугри , ѫгри ) отмечены в русской летописи на Днепре у Киева [ПСРЛ, 1846, с. 10–11].

Память об общности югров и угров была свежа в Европе XVI в., как видно по описанию польского географа Матвея Меховского в «Трактате о двух Сарматиях» (1521 г.):

Югры ( Iuhri ) вышли из Югры ( Iuhra ), самой северной и холодной скифской земли у Северного океана, отстоящей от Московии, города москов, на пятьсот больших германских миль к северо-востоку; пошли на юг через равнины и прибыли в область готтов в Скифии, где ныне живут татары чагадайские или заволжские. Они подавили численностью готтов и выгнали их из Готтии в Сарматию. Когда югры утвердились там и чрезвычайно размножились, они, услышав однажды от охотников, перешедших реки Волгу и Танаис в погоне за ланью, что земля сарматов сравнительно наиболее плодородна в Европе и мягче климатом, переплыли массой вышесказанные реки, разбили сарматов и русских и, двинувшись вслед за готтами, воевали с ними в Мизии и Фракии и победили их. Придя в Паннонию, они остановились там восхищенные почвой, вином и плодородием страны [Меховский, 1936, с. 79].

Первоначальный смысл названия угры / югра / йура восходит, вероятно, к тюркскому наименованию племен «Десяти стрел» – Оногур ( он ‘десять’, огур ‘стрела’), кочевавших в европейских степях в V–Х вв. Варианты огласовки названия зависели от того, на каком языке излагались сведения об этом народе и его частях. По-южнорусски (по-киевски) тюркское имя огур было озвучено как угры [Хайду, 1985, с. 13–15]. В северорусскую (новгородскую) лексику оно могло попасть через пермян (коми) в варианте йöгр (так коми до сих пор называют манси) [Лашук, 1966, с. 71] и обрести звучание югра . Впрочем, в разных летописных списках Югра и Угра чередуются, так что их можно считать вариантами одного и того же слова, а в арабском название приобрело огласовку Йура .

Самым ранним в арабо-персидских источниках упоминанием «полунощного» народа Йура считается его описание в книге «Геодезия» хорезмийца Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни (1025 г.):

…жители, находящиеся за [серединой седьмого климата], – немногочисленны и подобны дикарям.

Крайний пункт, где они сообща [живут], – страна Йура. К ней идут из [страны] Ису в течение двенадцати дней, а к Ису из Булгара в течение двадцати дней. [Они передвигаются] на деревянных санях, в которых погружают припасы и которые тащат либо сами, либо их собаки, а также на других [скользящих приспособлениях], сделанных из кости, которые они привязывают к ногам и с их помощью покрывают большие расстояния в короткие сроки. Жители Йуры из-за их дикости и пугливости торгуют так: они оставляют товары в каком-нибудь месте и удаляются от него [Бируни, 1966, с. 156].

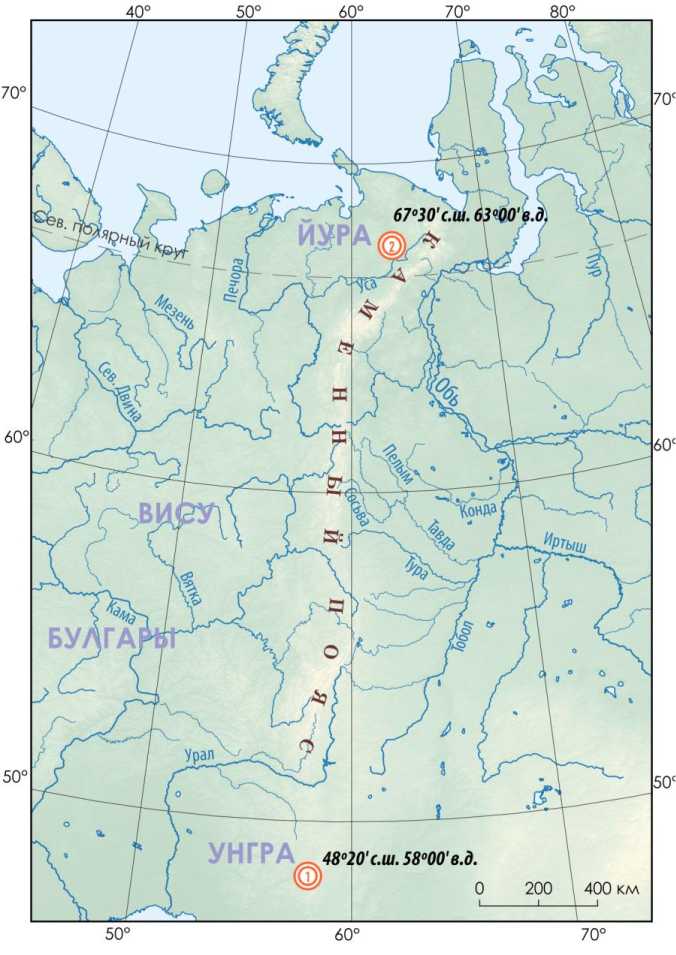

Ал-Бируни дает первые картографические координаты страны Йура: в таблице книги «Канон Мас’уда» (1036 г.), среди прочих территорий, обозначены «чащобы Йуры, а они дикие, торгуют, не показываясь» (т. е. место немой торговли с народом Йура) – 63º в. д. и 67º30' с. ш. В той же таблице даны и координаты народа / местности Унгра (вероятно, южных унгров) – 58º в. д. и 48º20' с. ш. [Бируни, 1973, с. 473] При всей условности расчетов Би-руни, который пользовался чужими картами, а не собственными замерами, его координаты для Югры и Унгры вполне соотносимы с их историческими территориями (рис. 1).

Рис. 1 . Карта-реконструкция: Йура и Унгры по ал-Бируни

Fig. 1 . Reconstruction map: Yura and Ungrs according to al-Biruni

Полвека спустя, в 1096 г., северный народ югра / угра был упомянут в широко известном летописном рассказе новгородца Гюряты Роговича о походе его отрока (дружинника) в Пе-черу и Югру в 1092 г. Из описания как будто ясно, что новгородец побывал в Югре, не дохо- дя до гор (Урала), куда путь «непроходим пропастьми, снегом и лесом» [ПСРЛ, 1846, с. 107]. Однако ментальные карты некоторых авторов позволяют им допустить, что отрок всё же пересек Урал; к тому же мы условились в этом очерке полагаться не на описания, а на изображения.

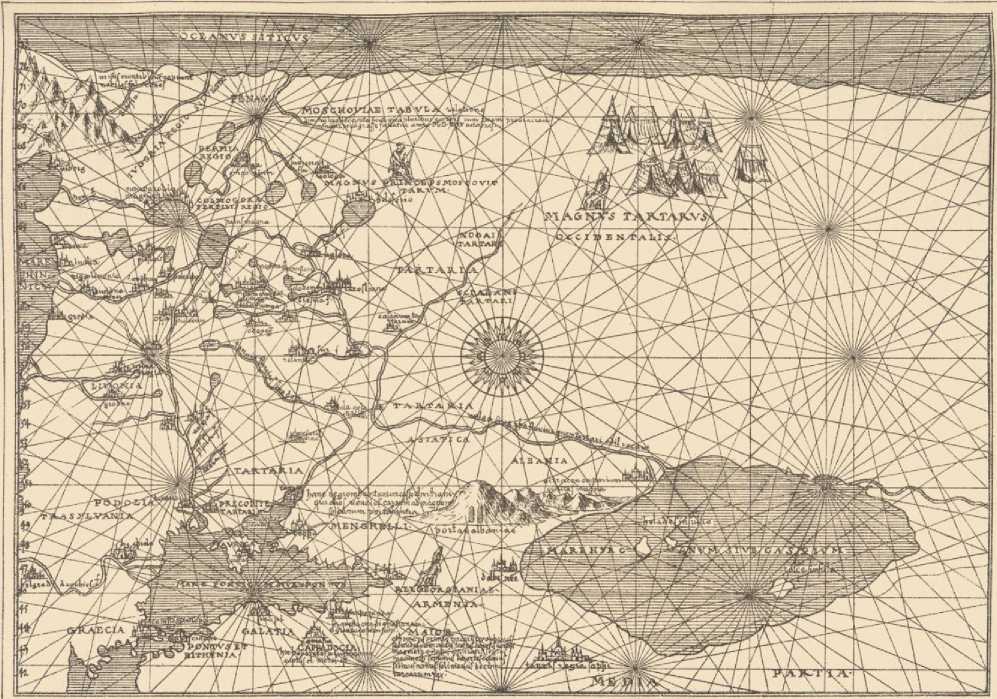

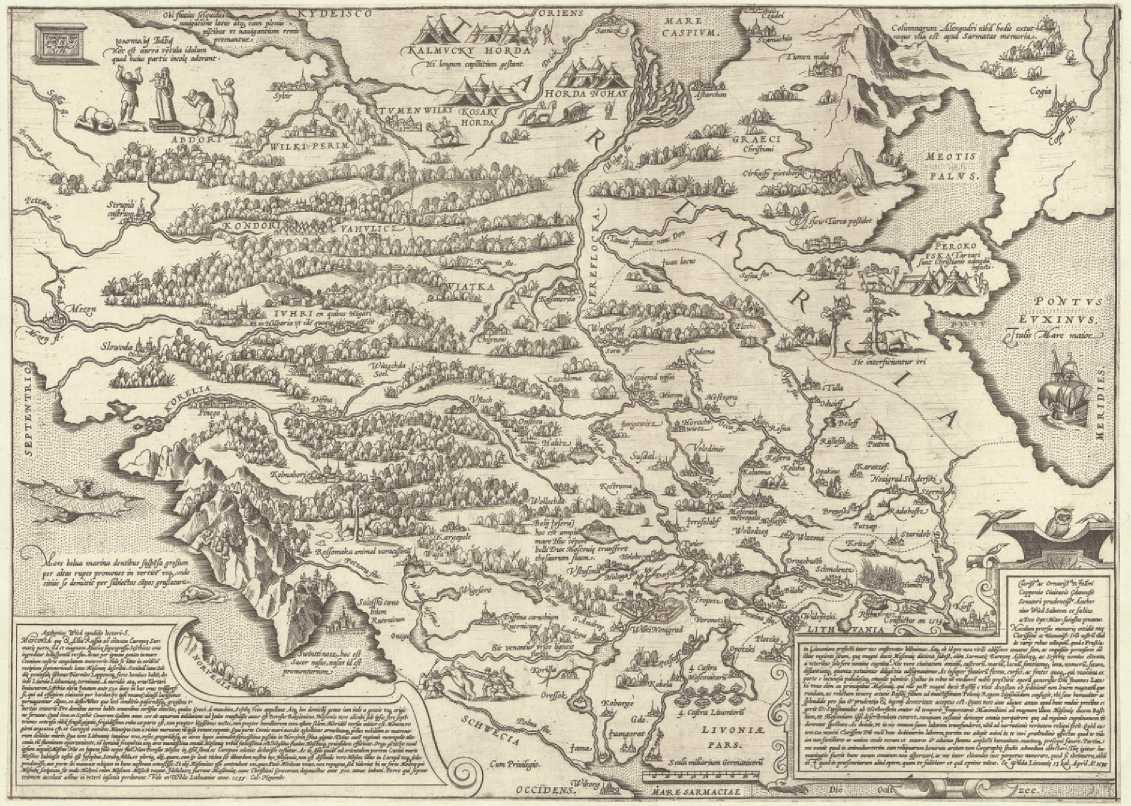

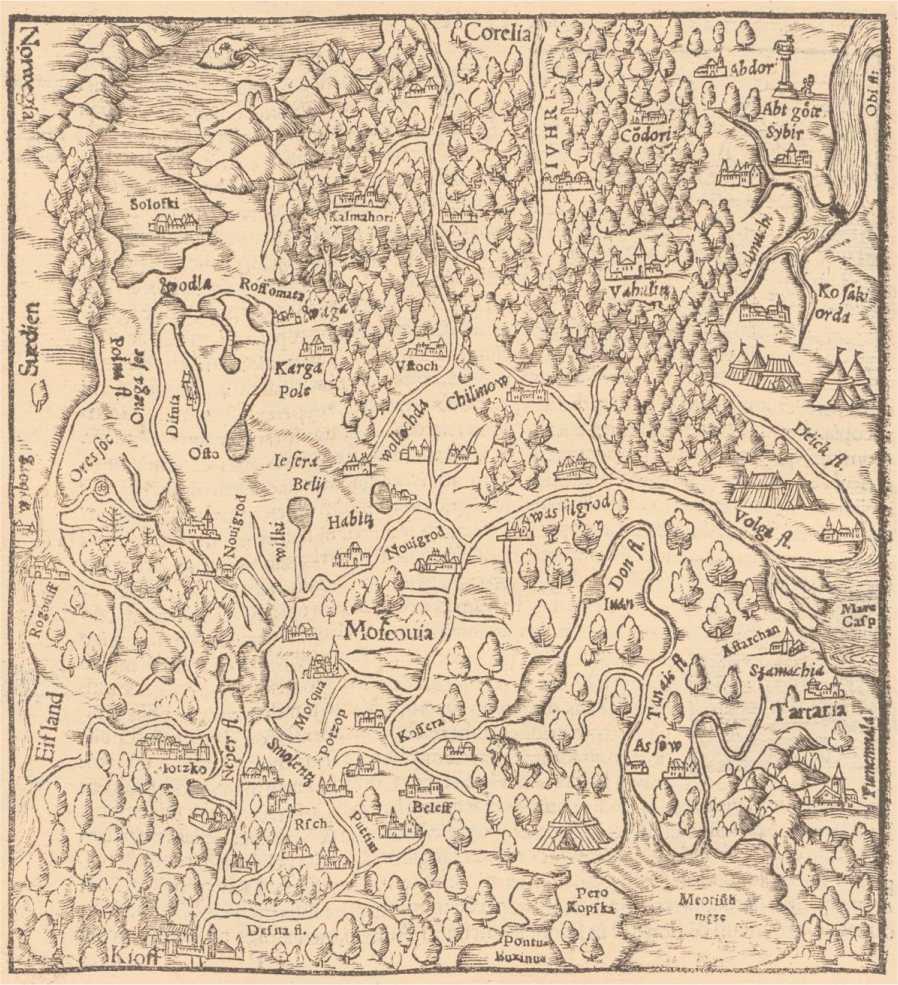

Средневековая картография запечатлела Югру (Югрию) на картах, выполненных Баттистой Аньезе (Battista Agnese) в 1525 г. для «Книги о Московии» Павла Иовия, где надпись Ivgria regio silvestris (Югрия лесной край) помещена к западу от Сев. Двины, а также в составленной в 1530-е гг. (рис. 2) и изданной в 1555 г. карты данцигского сенатора Антона Вида (Anton Wied), где Iuhri (родственные по языку венграм) помещены в верховьях р. Мезени (рис. 3). Там же расположена Югра ( Ivhri ) на карте Московии в «Космографии» (1544 г.) Себастиана Мюнстера (Sebastian Münster) (рис. 4).

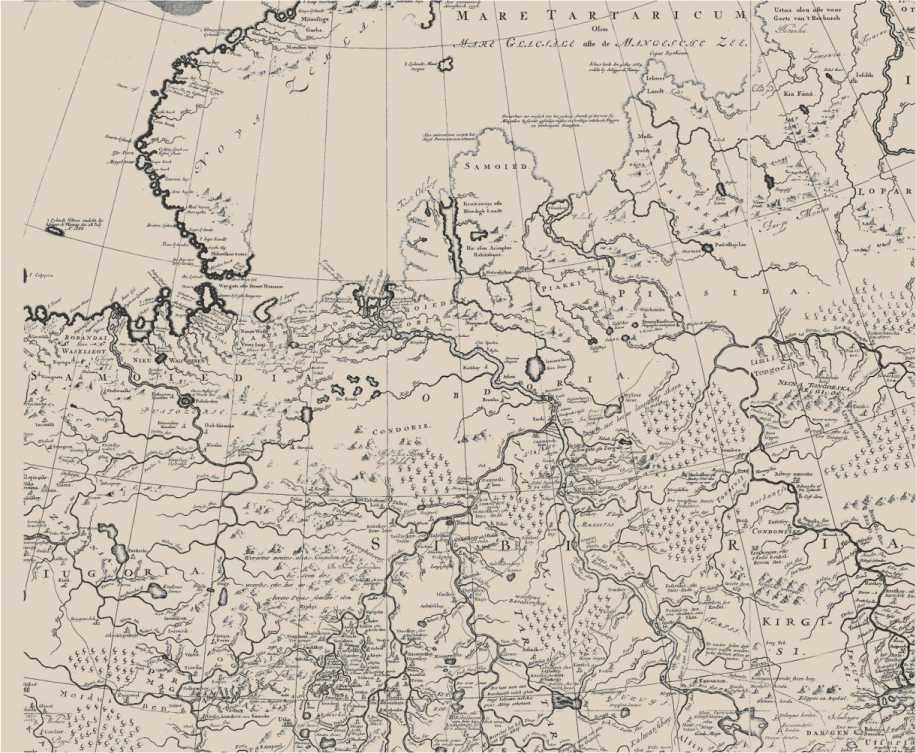

Николаас Витсен расположил Югорию ( Iugoria ) между Пермией и Самоедией , к западу от Урала (рис. 5). Согласно комментариям в книге, область Югория (Юргечи, Югорши) находится близ р. Вычегды, притока Двины; «московиты думают, что венгры происходят из этой области, а также и из Перми, потому что этот народ и народ Венгрии очень сходны между собою и по характеру, и по нравам» [Витсен, 2010, с. 981]. В Югории, помимо других, живут «югорские самоеды» [Там же, с. 1126]. По другим сведениям, Югория распространяется и «на восточную сторону», где течет река Обь, и там тоже живут самоеды [Там же, с. 1181].

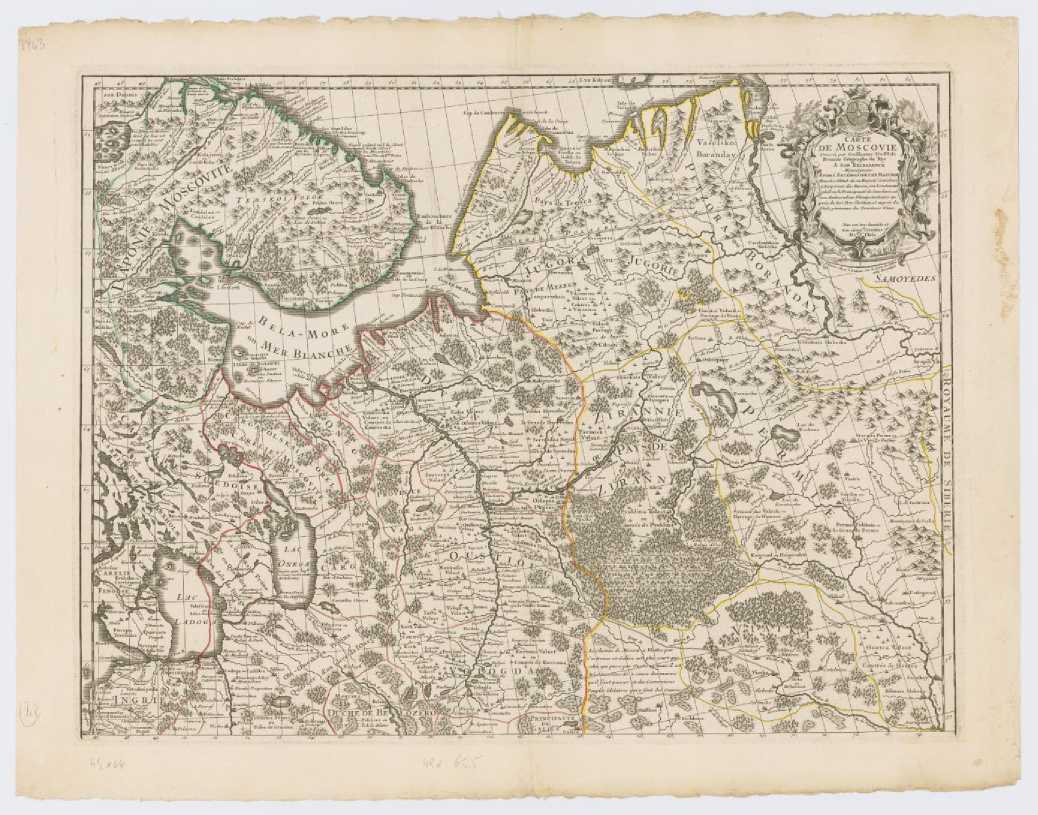

На подробной карте Московии Гильома де Лиля (Guillaume de l’Isle, Carte de Moscovie), изданной в Париже в 1706 г., Югра также показана в верхнем течении р. Мезени, с координатами: долгота 44º, широта 66º 30' (рис. 6) [Монгайт, 1971, с. 105].

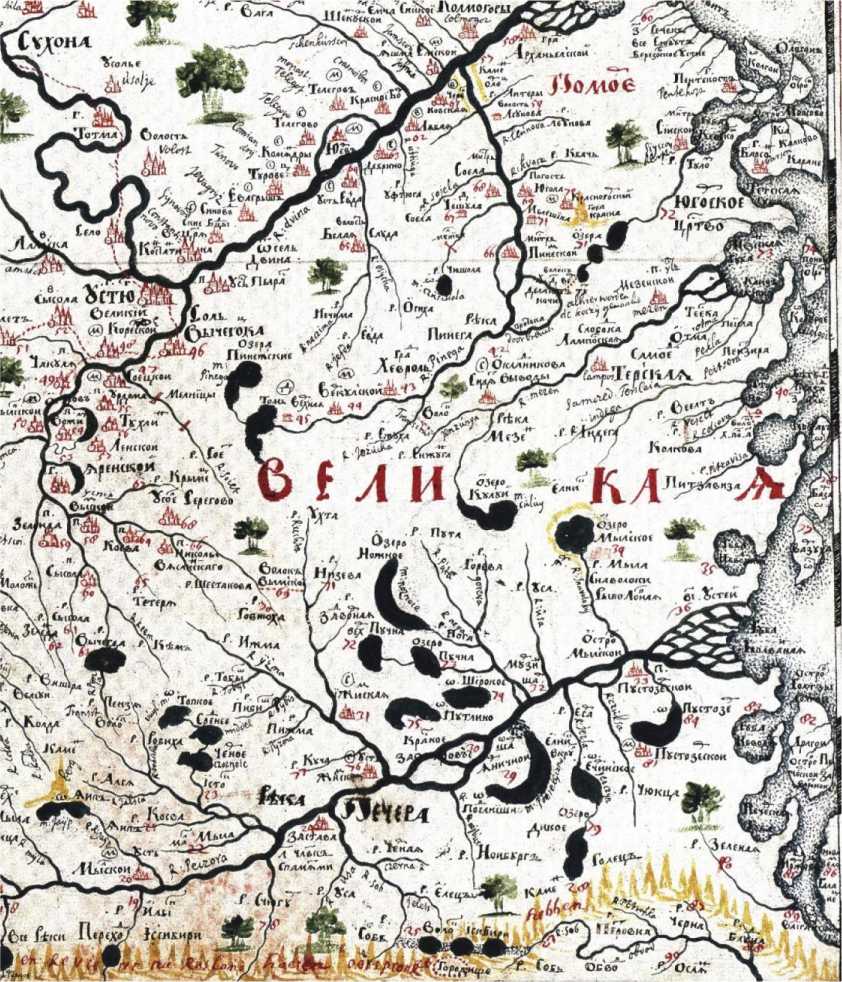

Все упомянутые выше карты были выполнены европейскими картографами, которые могли, глядя на Московию с запада, не уделить должного внимания восточным землям. В 1701 г. тобольский картограф Семен Ремезов составил Чертежную книгу Сибири и на 24-м листе атласа показал Пермь Великую, где справа (на севере), к востоку от р. Мезени, у берега Студеного моря (и у самого края карты) мелким шрифтом написано: «Юго(р)ское царство» (рис. 7). Не очень понятно, почему «царство» и притом так мелко, вернее, почему так мелко, если «царство»? А. А. Дмитриев не сдержал упреков в адрес сибирского картографа за то, что тот поместил Югру так далеко на западе: «…смутно представлял себе Ремезов положение Югры, в действительности тогда уже не существовавшей и сохранившей свое название только в царском титуле» [Дмитриев, 1894, с. 40].

Дмитриев чутко уловил в «царстве» отзвук царского титула (в 1488 г. Иван III назвался «Югорским» в грамоте чешскому королю Матеашу), однако местонахождение этого «царства» всё же не случайно. Число указаний на расположение Югры к западу от северного Урала (Югорского камня) явно выходит за рамки «недоразумения»: и в старину Югру считали частью Биармии [Голб, Прицак, 1997, с. 86], и в имперские времена сохранялась память о том, что город Мезень расположен в Югории, откуда в 1743 г. вышла в море команда поморов «к острову Шпицбергену для ловли китов или моржей» [Ле Руа, 1933, с. 20]. Остается заключить, что память о европейской (приуральской) Югре сохранилась со времен ал-Бируни и Гюряты. Судя по договорным грамотам Новгорода с князьями, Югра числилась в списке новгородских волостей с 1265 по 1471 г., в одном и том же перечне: …Вологда, Заволочье, Тре, Пермь, Печера, Югра; при этом новгородцы ревностно оберегали свои владения за Волоком, включая Югру, от притязаний князя. Например, в грамоте 1265 г. князю Ярославу Ярославичу вменялось: «А за Волок ти своего мужа не слати, а слати новгородца» [Собрание государственных грамот…, 1813, с. 3]. Насколько Новгороду удалось сберечь свои владения от притязаний приглашаемых на новгородскую службу князей, настолько не удалось избежать растущих притязаний великих князей Московских.

in

иЖoL дел v ИЖоКолу"

Рис. 2 . Б. Аньезе. Тартария. 1525 г.

Fig. 2 . B. Agnese. Tartaria. 1525

Рис. 3 . А. Вид. Тартария. 1555 г. Fig. 3 . A. Wied. Taryaria. 1555

Рис. 4 . С. Мюнстер. Космография. 1628 г. (1544 г.) Fig. 4 . S. Munster. Cosmographia. 18628 (1544)

Зауралье

Свидетельства, позволившие А. Х. Лербергу настаивать на расположении средневековой Югры к востоку от Урала, относятся к периоду московской экспансии в Заволочье. Восточные походы Новгорода и Москвы XIII–XV вв. были нацелены не столько на Пермь или Югру, сколько друг против друга за контроль над областями «за Волоком». Сообщение Новгородской летописи о походе 1364 г. – «Той зимою с Югры новгородци приехаша, дети боярскии и молодыи люди и воеводы Александр Абакумович и Степан Ляпа, воеваше по Обе-реки до моря, а другая половина рати на верх Оби воеваша» [ПСРЛ, 1848, с. 64] – можно рассматривать как первое свидетельство расположения (продолжения) Югры в Зауралье, хотя допустимо и иное толкование этого известия – о возвращении рати с Югры, которую новгородцы использовали как плацдарм для похода за Урал на Обь. В любом случае речь идет о новом пространстве, вернее новом знании о пространстве Югры по обе стороны Югорского камня.

Самым заметным успехом московского продвижения к Уралу стало крещение пермян в 1379–1383 гг. уроженцем Устюга и ставленником Москвы Стефаном Пермским. В 1383 г. была учреждена новая Пермская епархия, епископом которой стал Стефан, а на следующий год кудесник Пам, предводитель отвергших крещение язычников, увел значительную часть соплеменников за Урал на Обь [Головнёв, 2010]. Судя по всему, в поток переселенцев из Перми влились жители соседних областей Приуралья, в том числе Югры. Поскольку Югра и раньше располагалась по обе стороны Югорского камня, эти миграции были, по существу, внутренним перетоком югричей, но при этом на западе их число убывало, а на востоке нарастало. Кроме того, за Урал перешли строптивые югорские вожди, и отныне для мирного или немирного урегулирования отношений с Югрой следовало обращаться за Камень.

Рис. 5 . Н. Витсен. Северная и Восточная Тартария (фрагмент). 1692 г.

Fig. 5 . N. Witsen. Noord en Oost Tartarye (fragment). 1692

Рис. 6 . Г. де Лиль. Карта Московии. 1706 г.

Fig. 6 . G. Delisle. Map of Moscovia. 1706

Рис. 7 . С. У. Ремезов. Чертежная книга Сибири (фрагмент). 1701 г.

Fig. 7. S. U. Remezov. Drawing book of Siberia (fragment). 1701

В истории Югры и ее соседей наступила московская эпоха, открывшаяся периодом «югорских войн», – с 1465 по 1499 г. состоялось по меньшей мере пять (1465, 1467, 1481, 1483, 1499 гг.) русских ратей на Югру и несколько встречных рейдов югорских князей Асы-ки, Юмшана и др. [Дмитриев, 1894, с. 55–59]. Неуступчивость и стойкость югричей замедлила, но не остановила их постепенный отход за Урал, начавшийся при Стефане и Паме. Рейд московских воевод 1483 г. уже определенно был нацелен на зауральскую Югру: «Князь ве-ликии Иван Васильевич посла рать на Асыку, на вогульского князя, да и в Югру на Обь великую реку» [ПСРЛ, 1982, с. 65]. Однако это свидетельство о Югре на Оби не означает времени ее появления или передвижения из-за Урала. Речь идет лишь о том, что московские воеводы достигли Югры в летнем полугодичном (май – октябрь) походе. Кстати, в этом по- ходе князь Федор Курбский Черный проложил путь, по которому век спустя прошел в Сибирь Ермак. После этих событий (определенно с 1488 г.) Иван III пополнил свой титул званием «Югорский». Посланная великим князем Василием Ивановичем большая московская рать «в Югорскую землю, на Куд и на Гогуличи» 1499–1500 гг. шла уже проторенными чрезкаменными путями тремя отрядами под началом князей Семена Курбского, Петра Ушатого и воеводы Василия Гаврилова (Заболоцкого-Бражника).

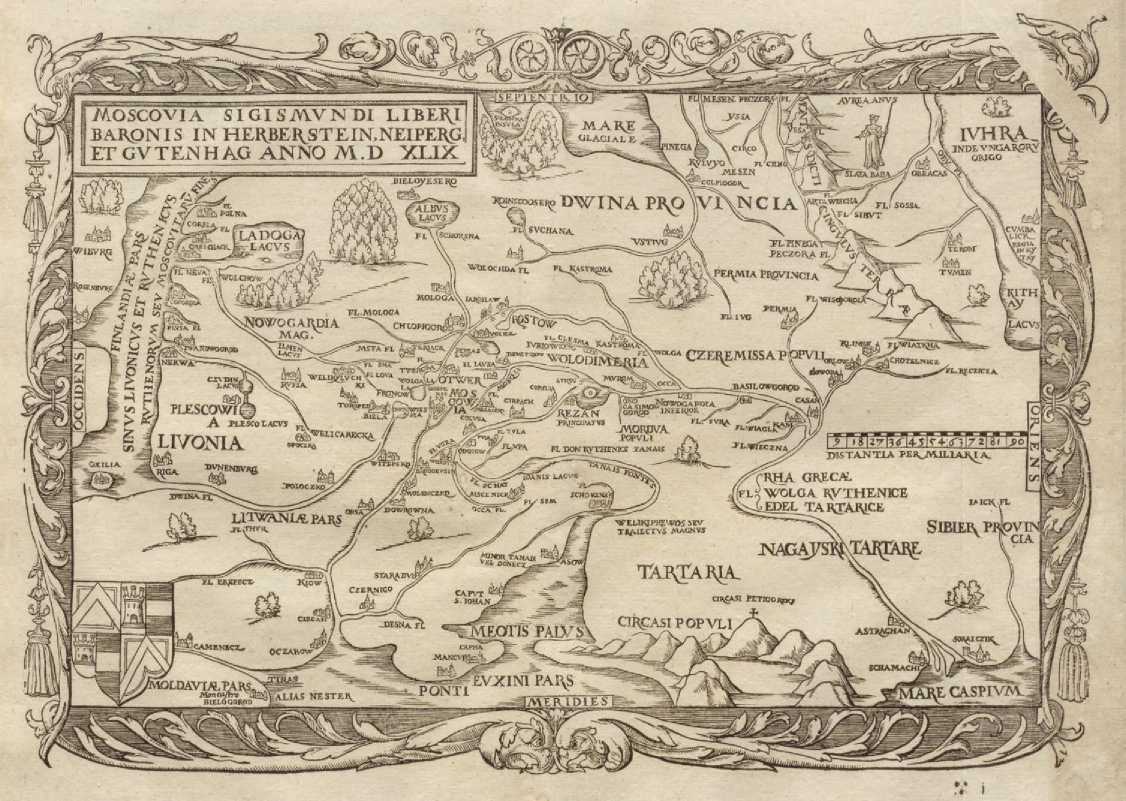

Воеводу Семена Курбского застал в живых венский дипломат Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Московии в 1517 и 1526 гг. и издавший в 1549 г. на латыни книгу “Rerum Moscoviticarum Commentarii” (Записки о московитских делах), где поместил «указатель пути к Печоре, Югре и к реке Оби», а также несколько рисунков, в том числе карту с обозначением Югры. Князь Курбский рассказал Герберштейну (владевшему славянским языком), как во время похода «он потратил семнадцать дней на восхождение на гору и всё-таки не мог перейти через верхушку горы, называемую на его языке Столп, то есть колонна. Эта гора простирается к Океану до устьев рек Двины и Печоры» [Герберштейн, 1908, с. 133]. Не исключено, что Курбский помог послу раздобыть и «русский дорожник», который Гербер-штейн перевел на латынь и вставил отдельным разделом в свою книгу.

В правом углу карты Герберштейна Югра (Juharia) впервые изображена за Уралом, в низовьях Оби, рядом с Золотой Бабой (рис. 8). Изображение сопровождает комментарий: Iuhra inde Ungarorum origo (Югра, откуда произошли венгры); в издании 1556 г. – Iugra unde Hungari Iugritzi populi (Югра, откуда венгры. Народы югричи). В тексте дорожника Урал называется Земным поясом, Поясом мира, Камнем Большого пояса. Обь рисуется широкой рекой, берущей начало в «Китайском озере». На Оби живут народы вогуличи и югричи (Ugritzschi). «Если подниматься от Обской крепости по реке Оби до устьев реки Иртыша, в который впадает Сосва, то это составит три месяца пути. В этих местах находятся две крепости Ером и Тюмень, которыми управляют властелины, князья Югорские, платящие (как говорят) дань великому князю Московскому» [Там же, с. 130].

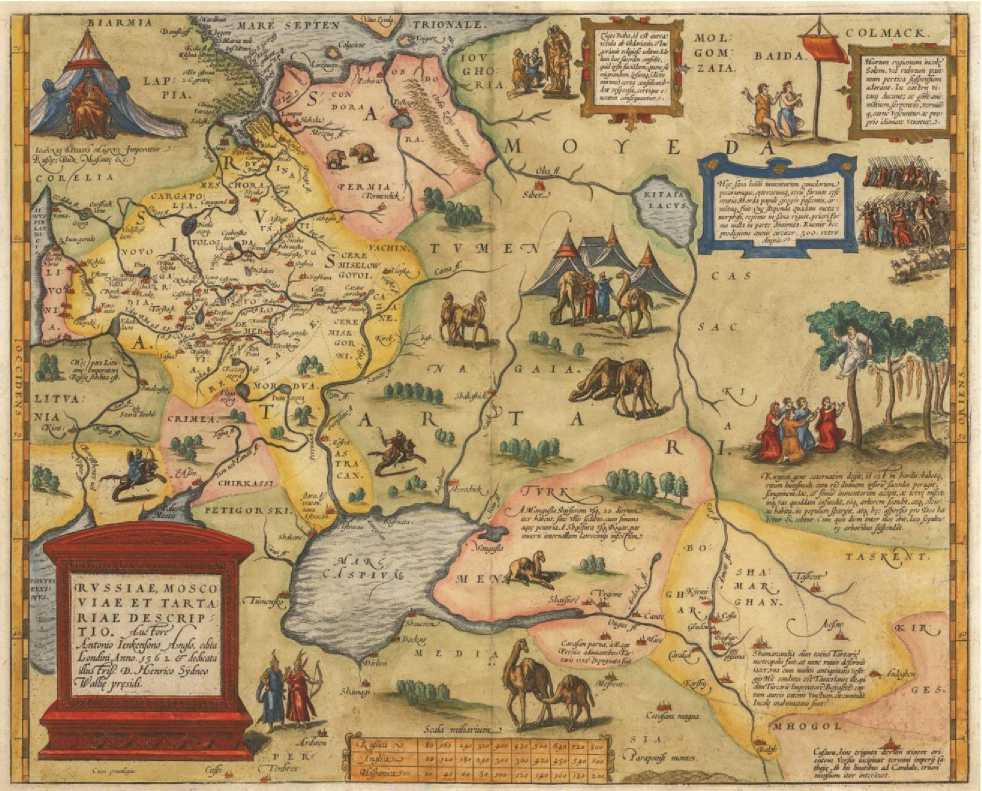

Книга Герберштейна пробудила интерес в Европе не только к Московии, но и к поиску северо-восточного морского прохода в Индию и Китай. Она оказалась в руках Себастьяна Кабота и вдохновила его на создание лондонской «Московской компании», сыгравшей яркую роль в гидрографических и географических изысканиях. Сменивший Кабота на посту главы «Московской компании» Энтони Дженкинсон, как и его предшественники, Китая по северному морскому пути не достиг, но серией своих поездок с севера на юг Московии (от Архангельска до Астрахани) значительно отодвинул горизонт знаний о Руссии, стремительно расширяющей свои восточные пределы, и Югра на карте Дженкинсона расположена не в углу, а посередине вверху, в нижнем течении Оби (рис. 9).

На последующих картах Ортелия (1573 г.) и других Югра (Ioughoria) изображена в низовьях Оби [Дмитриев, 1894, с. 35–36]. Зауральское местоположение Югры определяет и «Книга Большому чертежу»: «Река Обь великая… От устья вверх Обдорские городы, а выше Обдорских городов Югрские, а выше Югрских городов Сибирские», с уточнением: «Города по Сыгве и по Сосве – Югра» [Книга Большому чертежу…, 1838, с. 203, 215]. Означает ли это окончательную «миграцию» Югры за Урал?

Расселение или рассеяние?

Классик европейской картографии Герард Меркатор на карте Руссии обозначил Югру в двух местах – Iugra , Iuhra , Iugoria в верховьях Мезени, с разъяснительной надписью ex qua olim Hungari prodijsse feruntur (откуда, как говорят, когда-то пришли венгры), и Oughoria на Оби (рис. 10). В своем атласе Меркатор использовал все доступные ему исходники, и «две Югры» (Югра и Угория) на его карте Руссии могут показаться смешением противоречивых данных; на самом деле так и выглядело в конце XVI в. пространство Югры по обе стороны Урала.

Рис. 8 . С. Герберштейн. Moscovia. 1549 г.

Fig. 8 . S. Herberstein. Rerum Moscoviticarum Commentarii. 1549

Рис. 9 . Э. Дженкинсон. Russiae, Moscoviae Tartariae Description. 1562 г.

Fig. 9 . A. Jankinson. Russiae, Moscoviae Tartariae Description. 1562

Рис. 10 . Герард Меркатор. Руссия. 1594 г.

Fig. 10 . G. Mercator. Russia. 1594

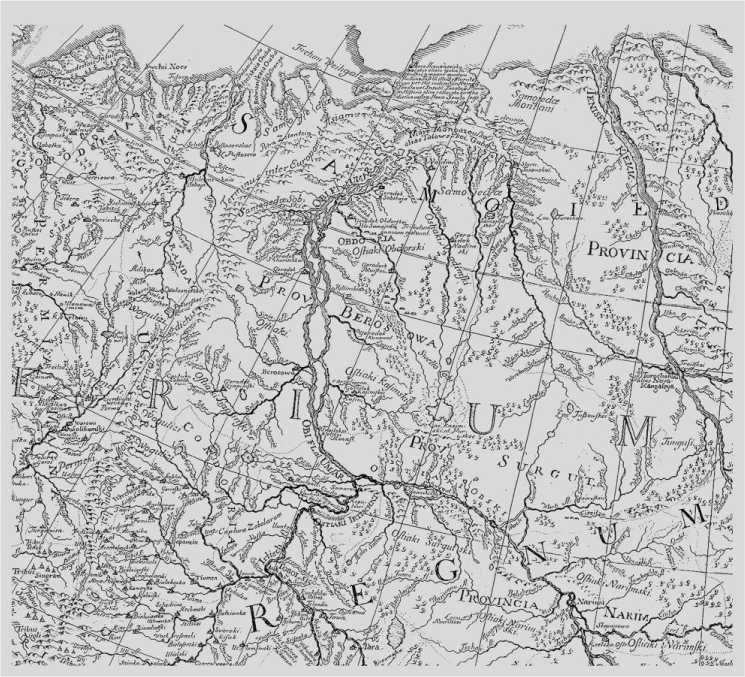

Рис. 11 . Карта Ф. И. Страленберга (фрагмент). 1730 г.

Fig. 11 . Map by P. J. Strahlenberg (fragment). 1730

Если судить по историческим источникам, новгородская Югра упоминалась в Приуралье, московская – в Зауралье. Означает ли это пространственное перемещение Югры, или правильнее вести речь о смене власти и, соответственно, взгляда? Известно, что новая власть склонна к переименованию городов, улиц, народов [Головнёв, 2021, с. 210], и Югра могла стать заложницей московско-новгородских противоречий. Правильнее всего учитывать оба фактора: и различие в отношении Новгорода и Москвы к зависимым народам, и обновление новой властью прежних названий.

Василий III, Иван IV и последний представитель династии царь Фёдор не забывали титуловать себя Югорскими. Между тем Югра всё реже упоминалась в летописях и всё глубже отступала «за Камень». В грамоте 1574 г. Иван IV наказывал братьям Строгановым всеми силами бороться с «Сибирским салтаном», для чего стараться склонить на свою сторону «и остяков, и вогулич, и югрич, и самоедь» [Миллер, 1937, с. 339–341]. Какие-то югричи еще бродили в конце XVI в. по зауральской тайге и упоминались в документах наряду с остяками, вогулами и самоедами. Последний раз «югра» отмечена в грамоте 1606 г. [Бахрушин, 1955, с. 87]. Напоминанием о ней остались названия Югорских гор (северного Урала), Югорского полуострова и пролива Югорский шар.

Что же стряслось с югрой или ее названием? Прежде всего хотелось бы знать, как вернувшиеся из похода 1499 г. воеводы обошлись с пригнанной в Москву тысячей пленных югорских воинов – их количество примерно вдвое превышает сегодняшнюю численность взрослых мужчин-манси на Ляпине и Северной Сосьве (района последнего обитания югры).

Как бы то ни было, на месте привычного для Новгорода названия югра появились новые имена – вогулы и остяки .

Название югра вышло из употребления в конце XVI в. не по причине исчезновения народа, а потому что новгородская традиция, в которой это имя бытовало, сменилась московскими обозначениями: западную часть бывшей югры московиты стали называть по-зырянски вогулами , а восточную по-татарски – остяками [Головнёв, 1998, с. 133–144].

На карте Ф. И. Страленберга 1730 г. народ югра ( югричи ) уже отсутствует. Зато вертикально, по Уралу, крупными прописными буквами нанесена надпись UGORIA, и тут же горизонтально и в наклон малыми строчными четырежды – Wogulizi (рис. 11). Сочетание обозначений подтверждает, что есть страна Угория, в которой живут вогулы. Восточнее, по Оби и притокам расселены разные группы остяков: Ostiaki Liapinski , Ostiaki Obdorski , Ostiaki Nadimski , Ostiaki Kasimski , Ostiaki Irtischni , Ostiaki Obski , Ostiaki Surgutski , Ostiaki Narimski (последние обозначены трижды).

В отличие от карты, в книге Страленберга упомянуты и Угория (Ugoria) в Сибирской губернии, и Югория (Juhoria) в Архангелогородской губернии – «область Холмогорская или Двинская, землица Мезень, называемая Югория или Пустозере» [Strahlenberg, 1730, p. 185]. Таким образом, одна Ю/Угория, расположенная за Уралом, населенная вогулами и остяками, еще оставалась географической (картографической) реальностью, тогда как другая, уже заселенная русскими поморами, осталась лишь в упоминаниях. При этом ее историческая реальность, подтверждаемая внушительным набором карт, не вызывает сомнений (как тут не вспомнить Артури Каннисто [Kannisto, 1927], установившего западный рубеж распространения мансийских топонимов на Мезени).

Таким образом, изначально югра, как и самоядь, обитала по обе стороны Урала, но на первых порах новгородцам и булгарам были знакомы ее западные, приуральские, рубежи. Остается отдать дань проницательности основателя народоведения академика И. Г. Георги, который в конце XVIII в. первым определенно высказался на эту тему: «Побережье от Белого моря через Урал до Оби – Югория царского титула» [Georgi, 1798, p. 13]. К этому можно добавить, что не только прибрежные арктические, но и таежные территории по склонам Урала относились к Югре, а если иметь в виду кочевников угров-венгров, то степи Приуралья и Зауралья также следует включить в область средневековой Югры / Угры. Другое дело, что эта большая область не вся и не во все времена была населена уграми, контуры расселения которых менялись в силу разных обстоятельств; кроме того, эта территория была населена не только уграми: на западе с ними соседствовали пермяне, на юге – тюрки, на севере и востоке – самодийцы.

Список литературы Этнокартография средневековой Югры

- Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества в ХVI–XVII вв. // Бахрушин С. В. Науч-ные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 2. С. 86–152.

- Бируни [Абу Райхан]. Избранные произведения / Исслед. и пер. П. Г. Булгакова. Ташкент: ФАН, 1966. Т. 3: Определение границ мест для уточнения расстояний между населенными пунктами [«Геодезия»]. 365 с.

- Бируни [Абу Райхан]. Избранные произведения / Пер. и примеч. П. Г. Булгакова, Б. А. Розенфельда. Ташкент: ФАН, 1973. T. 5: Канон Мас’уда. 638 с.

- Витсен Н. Северная и восточная Тартария / Пер. с голл. В. Г. Трисман. Амстердам: Pegasus, 2010. Т. 2. С. 622–1225.

- Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1908. 382 с.

- Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. М.; Иерусалим: Гешарим, 1997. 240 с.

- Головнёв А. В. Югра и Самоядь // Сибирь в панораме тысячелетий. Новосибирск: ИАЭ РАН, 1998. Т. 2. С. 133–144.

- Головнёв А. В. Этюд из угорской этноистории // Этнокультурное наследие народов Севера России. К юбилею доктора исторических наук, профессора З. П. Соколовой. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 41–55.

- Головнёв А. В. Игра в карты: визуализация Севера // Этнография. 2021. № 3 (13). С. 207–243.

- Головнёв А. В. Северность России. СПб.: МАЭ РАН, 2022. 450 с.

- Грот К. Я. Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1881. 436 с.

- Дмитриев А. А. Пермская старина. Пермь: Тип. П. Ф. Каменскаго, 1894. Вып. 5: Покорение Угорских земель и Сибири. 224 с.

- Книга Большему чертежу, или Древняя карта Российского государства. СПб.: Тип. Имп. Российской академии, 1838. 261 с.

- Лашук Л. П. Из этнонимии Северо-Западной Сибири // Вестник МГУ. Серия «История». 1966. № 2. С. 69–76.

- Ле Руа [Петр Людовик]. Приключения четырех русских матросов на Шпицбергене. Л.: Изд. Всесоюзного арктического ин-та, 1933. 52 с.

- Лерберг А. Х. Исследования, служащие к объяснению древней русской истории. СПб.: Тип. Деп. нар. просвещения, 1819. 397 с.

- Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 288 с. Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. Т. 1. 606 с.

- Монгайт А. Л. Исторический комментарий // Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153). М.: Наука, 1971. С. 84–130.

- ПСРЛ. Л.: Наука, 1982. Т. 37: Устюжские и вологодские летописи. 230 с. ПСРЛ. СПб., 1846. Т. 1, кн. 1: Лаврентьевская и Троицкая летописи. 267 с.;

- ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4: Новгородские и Псковские летописи. 360 с.

- Собрание государственных грамот и договоров. М.: Тип. Н. С. Всеволожского, 1813. Ч. 1. 643 с.

- Хайду П. Уральские языки и народы. М.: Прогресс, 1985. 430 с.

- Georgi J. G. Geographisch-physicalischen und Naturhistorischen Beschreibung des Russischen Reichs. Konigsberg: Friedrich Nicolovius, 1798. Bd. 2. Kannisto A. Über die früheren Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung // FUF. Helsinki, 1927. Bd. 18, H. 1–3.

- Monmonier M. S. How to Lie with Maps. Chicago: Uni. of Chicago Press, 1991. 252 p.

- Strahlenberg [Philipp Johann von]. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stock-holm, 1730. 438 S.