Этнокультурная принадлежность могильника Сичагоу по материалам поясных блях культуры хунну

Автор: Хан Чжин Сон, Кан Ин Ук

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается вопрос об этнокультурной принадлежности населения, оставившего могильник Сичагоу, расположенный в пров. Ляонин КНР. Это уникальный погребальный комплекс, на котором зафиксировано несколько сотен захоронений разной степени сохранности. Инвентарные комплексы захоронений включают керамику, изделия из бронзы, железа и камня. Материалы памятника демонстрируют черты различных култур - хунну, пуё, Хань, сяньби и т. д. Решение проблемы определения этнокультурной принадлежности населения, оставившего могильник Сичагоу, напрямую зависит от выбранной в качестве материала категории инвентаря. В настоящей статье этот вопрос рассмотрен по материалам бронзовых поясных блях с зооморфным декором. Основная причина такого выбора материала кроется в том, что форма и орнаментика поясных блях отражают этнокультурную идентичность индивидуума или группы. На памятнике Сичагоу обнаружено 17 поясных блях трех типов, которые находят аналоги на обширной территории распространения культуры хунну в Северной Евразии. В заключение сделан вывод о том, что население, создавшее памятник Сичагоу, по этнической принадлежности не относится к хунну, но подверглось мощному влиянию со стороны этой культуры. Население Сичагоу сформировалось на основе местной культуры предшествующего периода, но в его формирование внесли свой вклад различные и многообразные культуры восточной части пров. Ляонин и западной части пров. Цзилинь, среди которых на текущем этапе удается идентифицировать хуннский и пуёский компоненты.

Китай, центральная азия, хунну, сичагоу, могильник, поясные бляхи, этнокультурная принадлежность

Короткий адрес: https://sciup.org/147240779

IDR: 147240779 | УДК: 904.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-5-79-94

Текст научной статьи Этнокультурная принадлежность могильника Сичагоу по материалам поясных блях культуры хунну

Могильник Сичагоу был открыт в конце 1950-х гг. [Сунь Шоудао, 1957; 1960]. В материалах этого памятника обнаружены черты многих культур – хунну, пуё, Хань и др. Это обстоятельство вызвало бурные дискуссии по поводу этнокультурной принадлежности памятника. В материалах могильника присутствуют поясные бляхи хуннуского облика, характерные для культуры хунну и получившие широкое распространение в Восточной Азии бронзовые украшения и предметы конской упряжи, керамика, а также бронзовые изделия и предметы конской упряжи местного облика и популярные на территориях, расположенных значительно севернее могильника, изделия из камня. После того, как отчет о раскопках могильника Сичагоу был полностью опубликован [Сифэн Сичагоу…, 2020], у исследователей появилась возможность аргументировать свою позицию по вопросу этнокультурной принадлежности населения, оставившего данный могильник.

Памятник Сичагоу уникален. Это огромный могильник, в котором выявлено несколько сотен захоронений. При этом погребальный инвентарь демонстрирует поликультурные черты, поэтому и результат исследований, проводимых в целях установления этнокультурной принадлежности населения, оставившего могильник, будет напрямую зависеть от выбранного комплекса предметов.

В настоящей работе вопросы этнокультурной принадлежности памятника Сичагоу рассматриваются на материале украшенных звериными изображениями поясных блях. Такие бляхи представляют собой типичные предметы культуры кочевников. Основным элементом декора этих изделий являлись обитавшие в степи животные – олени, лошади, верблюды. Бляхи считаются ключевыми артефактами для изучения кочевых обществ раннего железного века на территории скифо-сибирского мира. Бляхи имели достаточно широкое применение: их использовали как составные части поясной гарнитуры, украшения на костюм (подвески) или декоративные элементы конской упряжи. Среди остальных категорий инвентаря поясные бляхи выделяются сравнительно высокой степенью изученности, чему есть несколько причин. Во-первых, пояса являлись неотъемлемой частью одежды всех кочевников, выполняли функцию стягивания одежды и создавали дополнительную защиту от холода. Во-вторых, поясные бляхи использовались кочевниками на протяжении нескольких эпох и имеют определенную локальную и хронологическую привязку. В-третьих, форма и орнаментика поясных блях отражают этнокультурную идентичность индивидуума или группы. Это объясняет, почему именно поясные бляхи были выбраны в качестве основы для ответа на дискуссионный вопрос об этнической идентификации населения, оставившего могильник Си-чагоу.

МатериалыАнализ поясных блях из материалов могильника Сичагоу

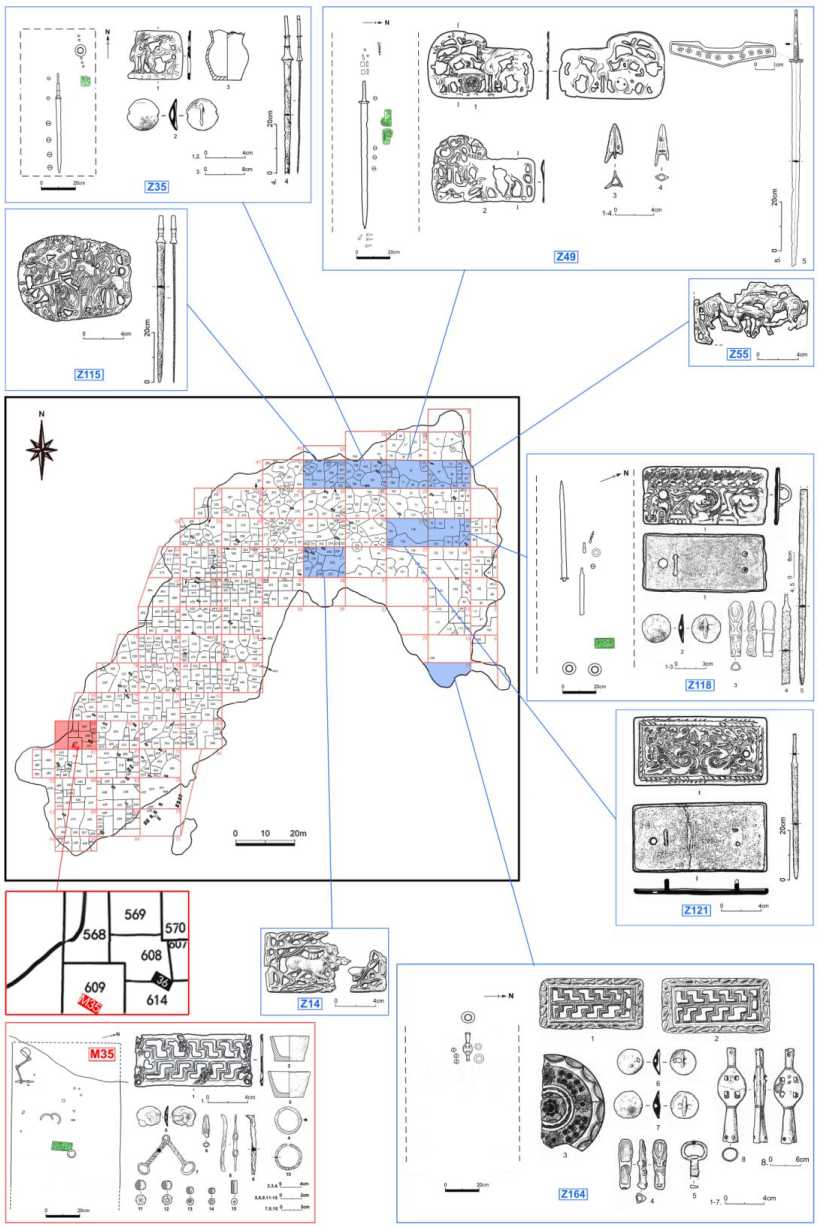

На могильнике Сичагоу, расположенном в у. Сифэн пров. Ляонин, обнаружено 33 бронзовые бляхи, к категории поясных блях из них относится 17. На одно погребение приходится по 1–2 экз. Все бляхи обнаружены в процессе разбора практически полностью разграбленных захоронений. Исключение составляют бляхи из изученного в процессе стационарных археологических раскопок захоронения М35 [Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 1]. Бо́льшая часть погребений могильника Сичагоу на момент исследований оказалась разграбленной, поэтому в нашем распоряжении очень мало данных о контексте обнаружения блях. Некоторые сведения о них, а также о сопровождающем инвентаре можно получить из материалов раскопок захоронения М35, сохранность которого на момент изучения специалистами оказалась удовлетворительной.

Погребение М35 выявлено на юге участка № 86 у подножия холма Сиганлян, в западной части могильника Сичагоу. На участке № 86 было исследовано 2 погребения (М35 и М36) и зафиксировано 6 грабительских траншей [Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 2]. В изданном в 1957 г. первом отчете на плане памятника не отмечены погребения, исследованные в процессе археологических раскопок, поэтому установить их точное местоположение не представляется возможным. Судя по отчету 2020 г., юго-восточная часть погребения к моменту проведения работ оказалась значительно разрушенной, хорошо сохранилась только северо-западная часть могилы. В центральной части захоронения обнаружены поясная бляха со звериным орнаментом и бронзовое кольцо. К востоку от них, ближе к северо-западной границе погребения, выявлены керамика, наконечники стрел из бронзы и железа, предметы конской упряжи, бусины [Сифэн Сичагоу, 2020, т. 1, с. 97–101]. Поясная бляха из погребения М35 подпрямоугольной в плане формы покрыта двумя рядами симметричных сквозных зигзагообразных отверстий. По углам и в центре изделия между отверстиями просматриваются головы животных – предположительно, оленей.

Остальные 16 поясных блях из материалов могильника Сичагоу происходят из сильно разрушенной грабительскими траншеями центральной части памятника. Сведения о контексте их обнаружения отрывочны. По материалам захоронений Z35, Z49, Z115, Z118, Z121 и Z164 удалось установить, что в захоронениях содержалось по 1–2 бляхи, которые располагались в центральной части погребений. Вместе с бляхами найдены железные (Z49, Z119) или биметаллические (Z115, Z118, Z121) мечи (рис. 1).

Поясные бляхи из материалов могильника Сичагоу и аналогии в культуре хунну

В изданных ранее трудах представлена подробная типология оформленных в зверином стиле поясных блях хунну. В основу ее положены разнообразные признаки: форма блях, изображенные на них сюжеты и орнаменты, техника изготовления [Артамонов, 1973; Дэвлет, 1980; У Энь, 1983]. Когда в качестве основного признака берется центральный сюжет изображений на бляхах, их делят на группы в соответствии с изображенным животным [У Энь, 1981; 1983; 1994; Brosseder, 2011]. Дальнейшее дробное деление основывается на том, с какими изображениями или орнаментами сочетается основной сюжет: с антропоморфными мотивами, растительным или геометрическим орнаментом. В изданном в 2020 г. отчете о раскопках могильника Сичагоу представлена типология найденных здесь поясных блях. По форме, технике изготовления и особенностям декора бляхи разделены на 5 типов: прямоугольные ажурные бляхи с зооморфным орнаментом (тип 1), прямоугольные бляхи с зооморфным орнаментом (тип 2), прямоугольные ажурные бляхи с несколькими орнаментами (тип 3), Р-образные ажурные бляхи с зооморфным орнаментом (тип 4), полукруглые ажурные бляхи (тип 5) [Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 1].

Данная типология сама по себе, на наш взгляд, не объясняет пространственно-хронологические различия между бляхами. Но даже в ней заметны некоторые признаки, такие как устойчивость форм, их связь с определенным хронологическим периодом и территорией, свидетельствующие о прямом или косвенном влиянии со стороны культуры хунну. В связи с этим необходимо изучить взаимосвязи поясных блях из материалов могильника Сичагоу и памятников культуры хунну более детально.

Поясные бляхи из материалов памятника Сичагоу датируются V в. до н. э. – серединой I в. Аналогичные предметы получили широкое распространение на территории, включающей степи Забайкалья и Монголии, а также Внутреннюю Монголию. Некоторые из них находят аналогии в материалах культуры хунну. Наличие таких бронзовых блях с изображениями животных характерно для памятников, расположенных на подвластных хунну территориях. В связи с этим изучение материалов данных памятников приобретает особую важность для прояснения этнокультурной принадлежности населения, оставившего могильник Сича-гоу. Всё сказанное выше подтверждает мнение о том, что бронзовые поясные бляхи являются знаковыми материалами культуры хунну, а сопоставление блях из памятника Сичагоу с аналогичными материалами культуры хунну на соседних территориях необходимо для этнической идентификации памятника Сичагоу.

В нашем распоряжении имеется опыт классифицирования бронзовых поясных блях из памятников культуры хунну по следующим признакам: орнамент ободка (каплевидный, пунктирный, ёлочный), техника изготовления (наличие сквозных ажурных отверстий), способ крепления (наличие петелек на тыльной стороне), функция в составе поясной гарнитуры (наличие шпенька) [Хан Чинсон, 2015; 2020] (см. таблицу).

Рис. 1. Поясные бляхи из могильника Сичагоу (по: [Сунь Шоудао, 1957; Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 1])

Fig. 1. Belt plaques from the Xichaogou burial site (after [Sun Shoudao, 1957; Xifeng Xichagou..., 2020, vol. 1])

Типология поясных блях хунну (по: [Хан Чинсон, 2015])

Typology of Xiongnu Belt Plaques (after [Han Jinseong, 2015])

|

Ободок |

Отве |

стия |

Петелька |

Тип |

||||||

|

без ободка × |

каплевидный |

пунктир |

гладкий |

ёлочный YA\\ ZV 7 J ) |

есть |

нет |

есть |

нет |

||

|

A |

B |

C |

D |

E |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

• |

• |

• |

I |

|||||||

|

• |

• |

• |

II |

|||||||

|

• |

• |

• |

• |

III |

a |

|||||

|

• |

• |

• |

b |

|||||||

|

• |

• |

• |

c |

|||||||

|

• |

• |

• |

IV |

|||||||

|

• |

• |

• |

V |

a |

||||||

|

• |

• |

• |

b |

|||||||

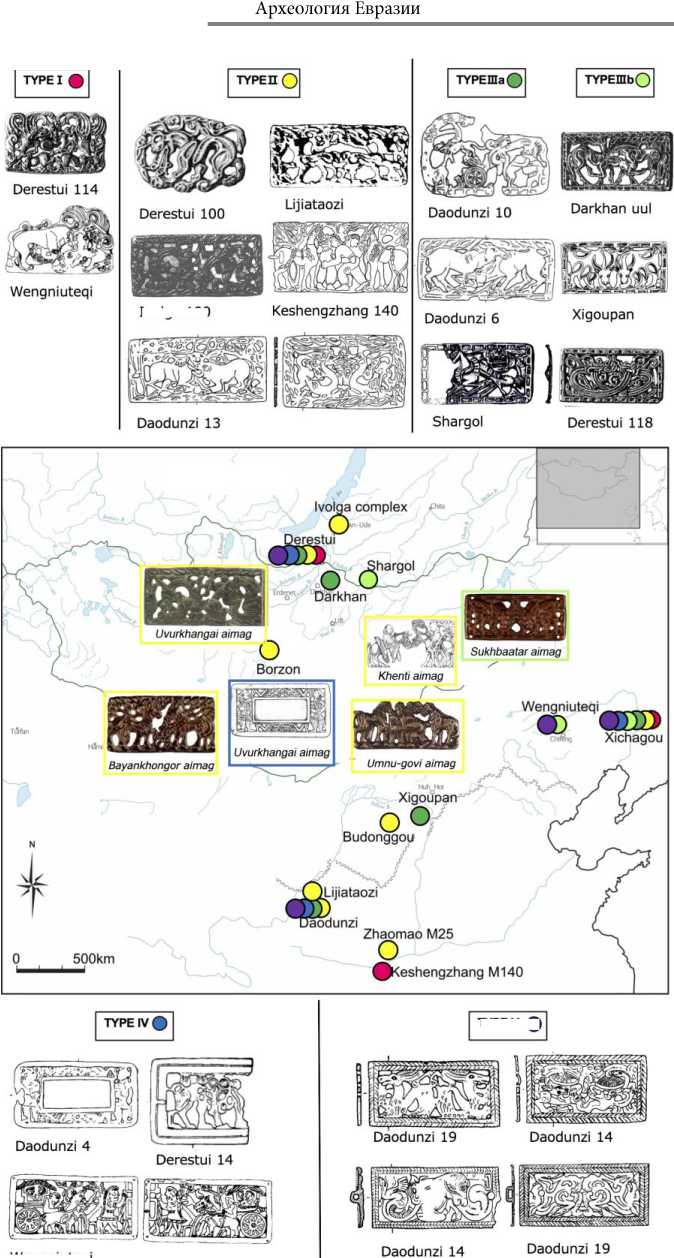

К типу I относятся Р-образные и В-образные бляхи без ободка с изображениями грифонов и сцен борьбы животных. Сюжеты изображений сближают эти бляхи с культурами скифосибирского облика, что может указывать на их происхождение. Бляхи типа I получили распространение в Забайкалье, Монголии и во Внутренней Монголии. Они найдены в погребениях № 7 и 14 Дырестуйского могильника и в погребениях Z147 и М35 могильника Сичагоу. Аналогичная по форме Р-образная золотая бляха, датируемая V в. до н. э., имеется в материалах Сибирской коллекции Петра I [Артамонов, 1973].

К типу II принадлежат Р-образные, полуовальные и прямоугольные бляхи с ободком, покрытым каплевидным узором. Считается, что данный каплевидный орнамент представляет собой не что иное, как реликтовый вариант гнезд для инкрустации драгоценными камнями, имеющимися на золотых бляхах типа I. Территория распространения блях типов I и II совпадает. Бляхи типа II обнаружены в материалах раскопок таких объектов Забайкалья, как Ивол-гинский могильник и погребение № 100 Дырестуйского могильника, а также в местности Борзон в Монголии. К данному типу можно отнести также 9 из 17 найденных на памятнике Сичагоу поясных блях.

В тип III выделены бляхи Р-образной и прямоугольной формы, ободок которых покрыт своеобразным пунктирным орнаментом, повторяющим форму капли и демонстрирующим переход от каплевидного узора к пунктиру. Возможно, такой декор ободка связан с особенностями технологии собственного производства блях у хунну. Территория распространения изделий типа III охватывает Юго-Восточную Монголию и восточную часть Внутренней Монголии, при этом Р-образные бляхи имеются в основном в материалах памятников на юго-востоке Внутренней Монголии и на Ляодуне. Заслуживает внимания тот факт, что бляхи типа III-б представлены в собрании Минусинского музея, в коллекциях Дырестуйского могильника [Давыдова, Миняев, 1993], на памятниках Даодунцзы [Нинся Тунсинь…, 1988], Веннютеци и Сичагоу [Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 1].

Бляхи типа IV прямоугольной формы с ободком без орнамента. По-видимому, в период существования изделий этого типа каплевидный декор на ободке окончательно утратил свое значение. Бляхи данного типа получили распространение на севере Китая в районе Великой Китайской стены, на юго-востоке Монголии, а также найдены в погребении № 14 Дырестуй-ского могильника [Давыдова, Миняев, 1993], в могилах № 22 Даодунцзы [Нинся Тунсинь…, 1988] и М35 Сичагоу [Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 1].

Бляхи V типа также прямоугольные. По периметру блях присутствует ободок, украшенный ёлочным или веревочным орнаментом. В типе выделено 2 подтипа по наличию или отсутствию отверстий на бляхе в незаполненных изображением местах. Такие изделия представлены в основном на памятниках Северного Китая в районе Великой Китайской стены. На памятниках культуры хунну в Забайкалье находки подобных блях не известны (рис. 2).

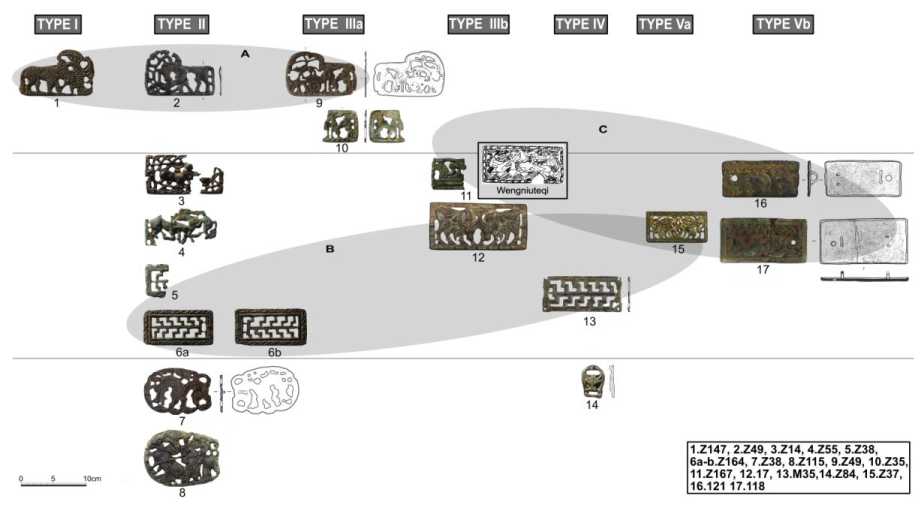

Сопоставим типологию бронзовых блях культуры хунну и находок из могильника Сича-гоу (типы А–C).

Бляхи типа А могильника Сичагоу соотносятся с ранними типами хуннуских блях I, II и III-а. Золотая бляха, аналогичная по форме изделиям типа I, имеется в материалах Сибирской коллекции Петра I. Это типичная бляха скифского облика, выполненная в скифо-сибирском зверином стиле. Исследователи датируют ее V в. до н. э. Бронзовая бляха из погребения Z147 Сичагоу может быть отнесена к переходному от I ко II типу, а бляхи из погребения Z49 – ко II и к III-а типу. Изделия из могилы Z49 – парные. Оба они имеют Р-образную форму и различаются между собой только орнаментацией.

Бляхи типа B могильника Сичагоу находят аналогии в хуннуских бронзовых бляхах развитых типов II–IV и V-а. Бляхи типа II представлены в материалах Иволгинского и Дыре-стуйского могильников, а бляхи типа III – среди находок из погребения М35 Сичагоу. Изделия типа II с геометрическим орнаментом считаются типичными для культуры хунну

Ivolga 100

TYPE V ф

Wengniuteqi

Рис. 2. Поясные бляхи хуннуского типа в археологических комплексах Северной Евразии и их типология (по: [Хан Чинсон, 2015])

Fig. 2. Belt plaques of the Xiongnu type in the archaeological sites of Northern Eurasia and their typology (after [Han Jinseong, 2015])

Забайкалья. Некоторые исследователи склонны также считать, что такие бляхи более характерны для культур скифо-сибирского типа, но были достаточно популярны и у хунну [Миняев, Сахаровская, 2007]. Тем не менее найденная при раскопках погребения M35 бляха отличается от типичных для хунну поясных блях с геометрическим орнаментом на ободке, что позволяет отнести ее к начальному периоду распространения хуннуского влияния. Мы предполагаем, что бронзовые поясные бляхи с геометрическим орнаментом массово производились в среде хунну и распространялись далее на восток. В погребении М35 бляха с геометрическим декором обнаружена вместе с бронзовым кольцом, что является характерным сочетанием для культуры хунну. Вероятно, данная особенность погребального обряда распространилась на культуры района Ляоси на северо-востоке Китая, где эта традиция получила дальнейшее развитие в рамках локальных культур.

Изделия типа C из материалов раскопок могильника Сичагоу соотносятся с хуннускими бляхами типов III-b, IV и V периода активного распространения культуры хунну на соседние регионы. У изделий типа III-b ободок оформлен прямой выгравированной линией. На таких изделиях появляются изображения нехарактерных для степных культур Сибири и Монголии животных: дракона, птиц, верблюдов и др. Можно прийти к выводу, что в иконографии бронзовых блях начинают доминировать местные изобразительные традиции. Изделия типов III-b, IV и V имели хождение на ограниченной территории: в Минусинской котловине, районах к югу от Монгольской Гоби, районе Великой Китайской стены. Бляхи типа V встречаются также в районе Ордоса, что позволяет предполагать существование здесь центра их производства [Ло Фэн, 2010] (рис. 3).

Рис. 3. Типология поясных блях хуннуского типа из памятника Сичагоу (по: [Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 1; Пан Хао, 1988])

Fig. 3. Typology of Xiongnu type belt plaques from the Xichagou site (after [Xifeng Xichagou…, 2020, vol. 1; Pan Hao, 1988])

Таким образом, пояс представлял собой предмет, отражающий мобильность, обусловленную особенностями кочевого общества того времени. Принято считать, что изображенные на поясных бляхах сюжеты выражали групповую идентичность и придавали поясу статус престижного предмета. В качестве примеров можно привести гробницы хунну времени дина- стии Хань Чжаомао М25 и Кешенчжан М140 в центральной и южной частях Внутренней Монголии, предназначенные для погребения отправленных в ханьские земли посланников и военачальников хунну. Принадлежность этих захоронений к культуре хунну удалось установить только по нескольким характерным предметам.

Поясные бляхи типов А–С из материалов могильника Сичагоу относятся к раннему, развитому и позднему этапу культуры хунну. Изделия типа А демонстрируют особенности раннего этапа. Предметы типа В принадлежат к развитому этапу и имеют самую обширную территорию бытования, по ним можно проследить контакты хунну с соседними территориями. К этому типу принадлежит и поясная бляха из погребения М35 Сичагоу. Нанесенный на нее орнамент не находит прямых аналогий в культуре хунну, при этом она обнаружена в типичном для погребального обряда хунну археологическом контексте – вместе с бронзовым кольцом. Поясные бляхи типа С характерны для периода активного распространения культуры хунну и дают информацию о взаимосвязях культур степей Забайкалья с Монголией и Внутренней Монголии с районами Северного Китая.

Памятник Сичагоу уникален еще и тем, что в его материалах имеются поясные бляхи культуры хунну всех известных типов. Такое явление – редкость, особенно на разграбленных памятниках. За редкими исключениями, такими как Иволгинский могильник и памятник Даодунцзы в Китае, на остальных памятниках культуры хунну представлены, как правило, поясные бляхи 1–2 типов, да и число их обычно невелико. Поясные бляхи с зооморфным орнаментом из могильника Сичагоу разнообразны по своим морфологическим характеристикам и демонстрируют процесс трансформации скифо-сибирского звериного стиля в хунну-скую орнаментальную традицию. Здесь также обнаружены и бляхи, оформленные в традиции, характерной для районов Северного Китая. При этом в материалах могильника Сичагоу практически нет других переметов культуры хунну, кроме поясных блях. Комплекс обнаруженного здесь инвентаря не совсем типичен для хунну. Можно предположить, что хунну считали поясные бляхи наиболее эффектным, надежным и удобным для ношения предметом и одновременно символом своей культуры. Таким образом, можно прийти к выводу, что население, оставившее могильник Сичагоу, испытало сильное влияние со стороны культуры хунну.

ОбсуждениеЭтнокультурная принадлежность могильника Сичагоу

Ношение пояса хуннского типа можно считать основным признаком принадлежности к культуре хунну [Кан Ин Ук, 2010]. На примере могильника Сичагоу видно, что местные правители этой территории выражали свою идентичность с культурой хунну посредством ношения хуннских поясов. Однако само наличие в материалах памятника поясных блях хуннского типа не может являться веским доказательством принадлежности этой территории к сфере влияния культуры хунну. Аналогичные найденным на памятнике Сичагоу хуннуские поясные бляхи обнаружены не только в этом районе, очевидно, они имели хождение в течение длительного времени на различных подвластных хунну территориях [Дэвлет, 1980; Давыдова, Миняев, 1987]. Конечно, сами особенности пояса как неотъемлемого предмета одежды кочевников предполагают его использование на всей территории кочевого мира, от Евразийских степей до приграничных районов Китая. При этом историографии пока не известны другие примеры, кроме Сичагоу, где бы предметы поясной гарнитуры из разных регионов были собраны в одном месте. Кроме того, на Сичагоу практически отсутствуют другие предметы материальной культуры хунну. Представленная здесь керамика продолжает линию развития керамической традиции предшествующей эпохи, отмечены также отдельные сосуды пуёского и ханьского типов. На Сичагоу найдены также и миниатюрные каменные орудия, а единственной культурой с такими предметами является культура сяньби в районе Хулун-Буир на северо-востоке Внутренней Монголии [Ань Чжиминь, 1978].

Несмотря на то что в материалах Сичагоу имеются черты различных культур, результаты археологических работ показали, что этот могильник, где сосредоточено 300–400 захоронений, сооружался в течение длительного времени неким достаточно мощным этническим образованием. Таким образом, население, оставившее памятник Сичагоу, по-видимому, представляло собой группу, которая активно воспринимала черты различных соседних культур, создавая на их основе собственную уникальную традицию. Поскольку пояса считались у кочевников престижными предметами, можно прийти к выводу, что правящая элита Сичагоу идентифицировала себя с хунну, выражая это посредством ношения хуннуских поясов. Другими словами, для «не хуннуского» населения они выглядели как хунну, но никаких оснований для отождествления их с хунну в этническом смысле нет.

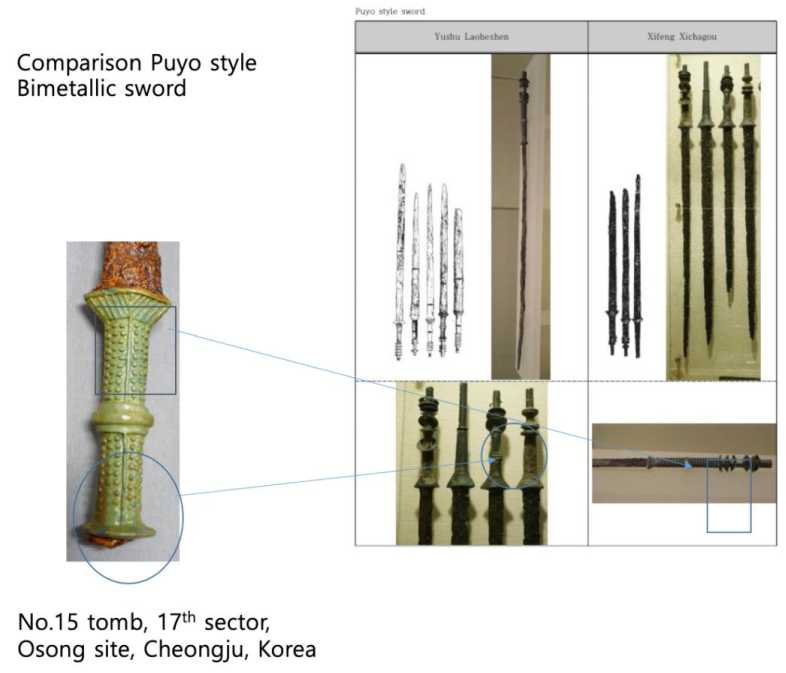

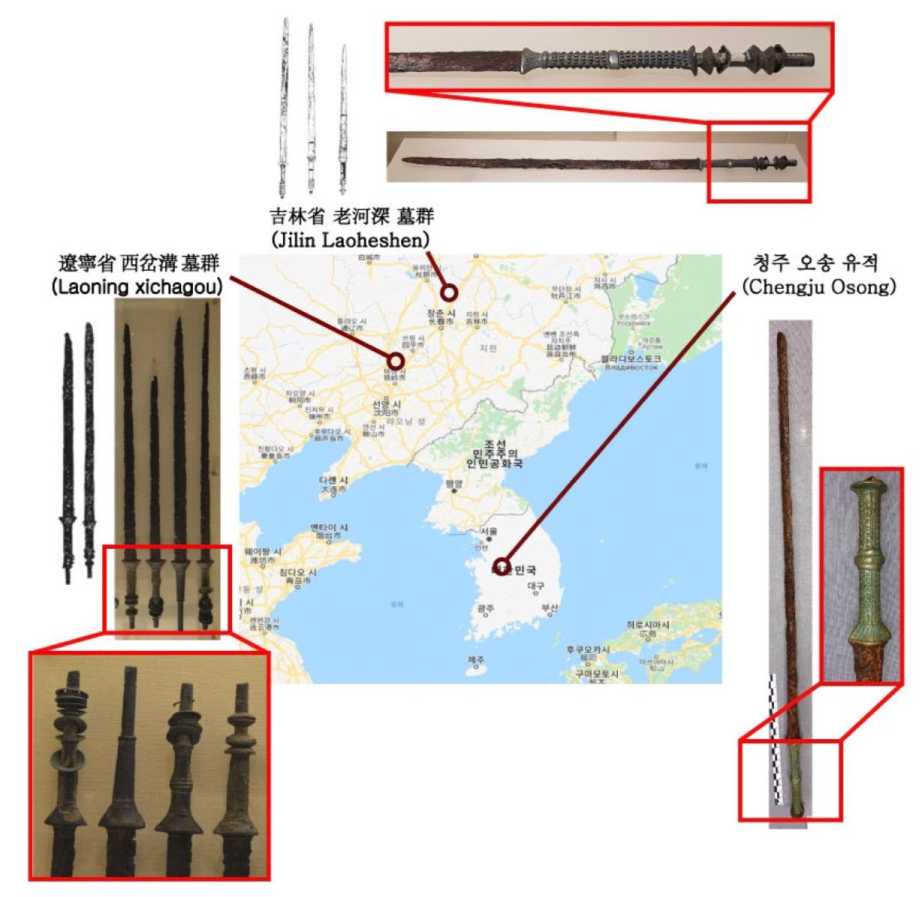

Пролить свет на проблему этнокультурной принадлежности могильника Сичагоу помогают такие предметы, как биметаллические мечи. На могильнике Сичагоу найдены ханьские клинки, пуёские мечи с орнитоморфными навершиями, а также абсолютно уникальный по своим морфологическим характеристикам биметаллический меч. Аналогичный биметаллический меч обнаружен на памятнике Лаохэшэнь (рис. 4, 5). Считается, что такие мечи использовались группами пуё с ярко выраженными кочевническими чертами. Еще один подобный меч со следами длительного использования выявлен в 2015 г. в ходе археологических раскопок грунтовой могилы Осон в г. Чхонджу, относящейся к культуре Пэкче II в. [Юн Чонха, Кан Ин Ук, 2021]. Из истории Пэкче известно, что правящая элита этого царства считала себя потомками происходящего с севера рода Пуё.

Рис. 4. Биметаллические мечи из памятников Осон, Сичагоу и Лаохэшэнь (по: [Сифэн Сичагоу…, 2020, т. 1; Юн Чонха, Кан Ин Ук, 2021])

Fig. 4. Bimetallic swords from Osong, Xichagou and Laoheshen sites (after [Xifeng Xichagou..., 2020, vol. 1; Yoon Jungha, Kang In Uk, 2021])

Рис. 5. Памятники с биметаллическими мечами пуёского типа в Восточной Азии Fig. 5. Archaeological sites with bimetallic swords of the Buyeo type in East Asia

Таким образом, оставившее могильник Сичагоу население нельзя отождествить с определенной этнической группой. Представляется наиболее вероятным, что процесс консолидации местной правящей элиты протекал за счет демонстрации ее идентичности с той или иной (в зависимости от текущей геополитической обстановки) этнической группой за счет приобретения ими престижных предметов различных культур. Аналогичный биметаллический меч обнаружен на памятнике Лаохэшэнь, время существования которого относится к более позднему (на 100–200 лет) периоду, чем Сичагоу. На памятнике Лаохэшэнь отсутствуют предметы поясного набора хуннуского облика [Юйшу Лаохэшнь, 1987]. Это указывает на то, что население в районе восточного Ляодуна и среднего течения р. Сунгари в то время сменилось на кочевые группы пуё [Кан Ин Ук, 2010; 2020]. Другими словами, население Лаохэшэнь можно рассматривать как основную кочевую группу народа пуё, которой удалось относи- тельно прочно закрепиться на данной территории и создать своеобразную культуру, что спровоцировало упадок власти хунну и расцвет пуё [Кан Ин Ук, 2020].

Заключение

Могильник Сичагоу является ключевым объектом для изучения взаимосвязей хунну с Маньчжурией во время расцвета культуры хунну в западной части пров. Ляонин. Но в связи с тем обстоятельством, что к моменту проведения археологических работ памятник был сильно разграблен, а отчет об археологических исследованиях издан значительно позже, значение этого объекта не было оценено сразу. Другой проблемой, связанной с могильником Сичагоу, является вопрос об этнокультурной принадлежности оставившего его населения. В XX в. в археологии Северо-Восточной Азии существовало устойчивое мнение о том, что наличие в материалах археологического памятника каких-либо артефактов определяет принадлежность его населения к той или иной этнической группе. Также и отнесение населения памятника Сичагоу к конкретной этнической группе зависело от того, какие категории предметов брались в расчет: изделия из бронзы, железа или керамика. В результате удалось установить, что материалы могильника Сичагоу сочетают в себе черты многих народов и культур. Пример памятника Сичагоу наглядно демонстрирует несостоятельность методики определения этнокультурной принадлежности археологического объекта по какой-то одной категории находок. Что касается обнаруженных в могильнике Сичагоу поясных блях хунну-ского облика, то они происходят не из какого-то конкретного района, а характерны для разных территорий распространения культуры хунну. Другие находки из этого могильника никак не связаны с культурой хунну. Таким образом, погребенные в захоронениях с поясными бляхами на могильнике Сичагоу вряд ли могут считаться хунну по этнической принадлежности, но при этом они обладали высоким социальным статусом, что подчеркивалось ношением хуннуских поясов. Кроме того, на памятнике Сичагоу обнаружен биметаллический меч, который не находит аналогов в материальной культуре хунну. Сходный предмет обнаружен на памятнике раннего Пэкче, Осон в г. Чхонджу, а правители Пэкче, в свою очередь, считали себя потомками народа пуё. Подводя итог сказанному выше, хочется подчеркнуть, что попытки соотнести население, оставившее памятник Сичагоу, с определенной этнической группой по материалам находок поясных блях хуннуского облика также не приведут к достоверным результатам. Напрашивается вывод, что население Сичагоу сформировалось на основе местной культуры предшествующего периода, но в его формирование внесли свой вклад различные и многообразные культуры восточной части пров. Ляонин и западной части пров. Цзилинь, среди которых на текущем этапе удается идентифицировать хуннуский и пуёский компоненты. На памятниках последующего периода в этом районе, таких как Лао-хэшэнь, поясные бляхи хуннуского облика отсутствуют. Таким образом, можно также сделать вывод, что в это время влияние хунну в данном районе ослабевает, что способствовало консолидации здесь кочевых групп народа пуё.

Пан Хао. Вэннютэци фасянь лян Хань тун пайши [Бронзовые бляхи эпохи обеих Хань, найденные в хошуне Оннюд-Ци] // Вэньу. 1998. № 1. С. 42–43, 78. (на кит. яз.)

Сифэн Сичагоу Си Хань шици дунбэй миньцзу муди [Сичагоу в уезде Сифэн – могильник северо-восточных народов эпохи Западная Хань]: В 3 т. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2020. Т. 1. 516 с.; Т. 2. 407 с.; Т. 3. 299 с. (на кит. яз.)

Сунь Шоудао. «Сюнну Сичагоу вэньхуа» гумуцюньдэ фасянь [Открытие могильника «культуры сюнну Сичагоу»] // Вэньу. 1960. № 8/9. С. 25–32. (на кит. яз.)

Сунь Шоудао. Сичагоу гумуцюнь бэйцзюэ шицзяньдэ цзяосюнь [Уроки раскопок могильника Сичагоу] // Вэньу цанькао цзыляо. 1957. № 1. С. 53–56. (на кит. яз.)

У Энь. Вого бэйфан гудай дунъу вэньши [Звериный стиль на севере Древнего Китая] // Каогу сюэбао. 1981. № 1. С. 45–61. (на кит. яз.)

У Энь. Чжунго бэйфан цинтун тоудяо дайши [Бронзовые ажурные украшения пояса в Северном Китае] // Каогу сюэбао. 1983. № 1. С 25–37. (на кит. яз.)

У Энь. Люэлунь гуайи дунъу вэньян цзи сянгуань вэньти [Коротко об орнаментах, изображающих фантастических животных, и связанных с этим вопросах] // Гугун боуюунь юанькань. 1994. № 3. С. 27–30. (на кит. яз.)

Хан Чжин Сон. Хюнно тонмульмун кёгу ёнгу [Изучение зооморфных блях культуры хунну]: Дис. … магистр. Сеул: Кёнхи тэхаккё [Ун-т Кёнхи], 2015. 75 с. (на кор. яз.)

Хан Чжин Сон. Хюнно-рыль тонхэ пон кодэ Йурасиа чховон юмок сахве-ый хоритти мунхва [Культура поясов в кочевых сообществах Евразии по материалам культуры хунну] // Хюнно чегуг-ый мисуль [Искусство империи хунну]. Тэджон: Куннип мунхваджэ ёнгусо [Нац. ин-т культурного наследия Республики Корея], 2020. С. 380–397. (на кор. яз.)

Юйшу Лаохэшэнь [Могильник Лаохэшэнь в уезде Юйшу]. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1987. 171 с., 84 ил. (на кит. яз.)

Юн Чонха, Кан Ин Ук. Чхонджу Осон юджок чхультхо пуёге тонбён чхольгом-ый ыый [Значение находки биметаллического меча пуёского типа на памятнике Осон в г. Чхон-джу] // Хангук сангоса хагбо [Древняя история Кореи]. 2021. № 112. С. 31–54. (на кор. яз.)

Brosseder U. Belt Plaques as an Indicator of East-West Relations in the Eurasian Steppe at the Turn of the Millennia . In: Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in the Inner Asia. Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2011, pp. 349–424.

Yoon Jungha, Kang In Uk. Cheongju Osong yujeok chulto buyeogye dongbyeong cheolgeom-ui uiui [Significance of the Buyeo Style Bimetallic Sword from Osong Site of Cheongju]. Hanguk sanggosa hakbo [ Journal of Korean Ancient Historical Society ], 2021, no. 112, pp. 31–54. (in Kor.)

Yushu Laoheshen [Laoheshen cemetery in Yushu County]. Beijing, Cultural Relics Publ., 1987, 171 p., 84 pl. (in Chin.)

Список литературы Этнокультурная принадлежность могильника Сичагоу по материалам поясных блях культуры хунну

- Ань Чжиминь. Хайлаэрдэ чжуншици ицунь - цзяньлунь сишицидэ циюань хэ чуаньтун [Мезолитические памятники Хайлара: к вопросу об истоках микролитической традиции] // Каогу сюэбао. 1978. № 3. С. 289-316. (на кит. яз.)

- Артамонов М. И. Сокровища саков. М.: Искусство, 1973. 280 с.

- Давыдова А. В., Миняев С. С. Новые находки наборных поясов в Дырестуйском могильнике // Археологические вести. 1993. № 2. С. 55-65.

- Давыдова А. В., Миняев С. С. Пояс с бронзовыми бляшками из Дырестуйского могильника // Археологические исследования на Алтае. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1987. С. 184-187.

- Дэвлет М. А. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н. э. - I в. н. э. М.: Наука, 1980. 66 с.

- Кан Ин Ук. Хюнно-ва Тонасиа: хюннохаг-ый чонниб-ыль вихан тхотэ кучхук-ыль кёмхаё [Хунну и Восточная Азия: формирование базы для изучения истории и культуры хун-ну] // Тонасиа кодэ мунхва сок-ый хюнно [Хунну в контексте древних культур Восточной Азии]. Сеул: Чунан Асиа хакхве [Асс. изучения Центральной Азии], 2010. С. 929. (на кор. яз.)

- Кан Ин Ук. Хюнно-ый пальхын-гва кодэ Ханбандо [Расцвет культуры хунну и Корейский полуостров в древности] // Хюнно чегуг-ый мисуль [Искусство империи хунну]. Тэджон: Куннип мунхваджэ ёнгусо [Нац. ин-т культурного наследия Республики Корея], 2020. С. 232-257. (на кор. яз.)

- Ло Фэн. Чжунъюань чжицзао - гуаньюй бэйфан дунъувэнь цзиньшу пайши [Сделано на Центральной равнине: о металлических бляхах в северном зверином стиле] // Вэньу. 2010. № 3. С. 56-63, 96. (на кит. яз.)

- Миняев С. С., Сахаровская Л. М. Элитный комплекс захоронений сюнну в пади Царам // РА. 2007. № 1. С. 159-166.

- Нинся Тунсинь Даодуньцзы сюнну муди [Хуннуский могильник Даодуньцзы в уезде Тун-синь, Нинся] // Каогу сюэбао. 1988. № 3. С. 333-356. (на кит. яз.)

- Пан Хао. Вэннютэци фасянь лян Хань тун пайши [Бронзовые бляхи эпохи обеих Хань, найденные в хошуне Оннюд-Ци] // Вэньу. 1998. № 1. С. 42-43, 78. (на кит. яз.)

- Сифэн Сичагоу Си Хань шици дунбэй миньцзу муди [Сичагоу в уезде Сифэн - могильник северо-восточных народов эпохи Западная Хань]: В 3 т. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2020. Т. 1. 516 с.; Т. 2. 407 с.; Т. 3. 299 с. (на кит. яз.)

- Сунь Шоудао. «Сюнну Сичагоу вэньхуа» гумуцюньдэ фасянь [Открытие могильника «культуры сюнну Сичагоу»] // Вэньу. 1960. № 8/9. С. 25-32. (на кит. яз.)

- Сунь Шоудао. Сичагоу гумуцюнь бэйцзюэ шицзяньдэ цзяосюнь [Уроки раскопок могильника Сичагоу] // Вэньу цанькао цзыляо. 1957. № 1. С. 53-56. (на кит. яз.)

- У Энь. Вого бэйфан гудай дунъу вэньши [Звериный стиль на севере Древнего Китая] // Каогу сюэбао. 1981. № 1. С. 45-61. (на кит. яз.)

- У Энь. Чжунго бэйфан цинтун тоудяо дайши [Бронзовые ажурные украшения пояса в Северном Китае] // Каогу сюэбао. 1983. № 1. С 25-37. (на кит. яз.)

- У Энь. Люэлунь гуайи дунъу вэньян цзи сянгуань вэньти [Коротко об орнаментах, изображающих фантастических животных, и связанных с этим вопросах] // Гугун боуюунь юанькань. 1994. № 3. С. 27-30. (на кит. яз.)

- Хан Чжин Сон. Хюнно тонмульмун кёгу ёнгу [Изучение зооморфных блях культуры хунну] : Дис. ... магистр. Сеул: Кёнхи тэхаккё [Ун-т Кёнхи], 2015. 75 с. (на кор. яз.)

- Хан Чжин Сон. Хюнно-рыль тонхэ пон кодэ Йурасиа чховон юмок сахве-ый хоритти мунхва [Культура поясов в кочевых сообществах Евразии по материалам культуры хунну] // Хюнно чегуг-ый мисуль [Искусство империи хунну]. Тэджон: Куннип мунхваджэ ёнгусо [Нац. ин-т культурного наследия Республики Корея], 2020. С. 380-397. (на кор. яз.)

- Юйшу Лаохэшэнь [Могильник Лаохэшэнь в уезде Юйшу]. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1987. 171 с., 84 ил. (на кит. яз.)

- Юн Чонха, Кан Ин Ук. Чхонджу Осон юджок чхультхо пуёге тонбён чхольгом-ый ыый [Значение находки биметаллического меча пуёского типа на памятнике Осон в г. Чхонджу] // Хангук сангоса хагбо [Древняя история Кореи]. 2021. № 112. С. 31-54. (на кор. яз.)

- Brosseder U. Belt Plaques as an Indicator of East-West Relations in the Eurasian Steppe at the Turn of the Millennia. In: Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in the Inner Asia. Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2011, pp.349-424.