Этнокультурное пространство Русского Севера как основа развития рекреационного природопользования и туризма

Автор: Севастьянов Д.В., Григорьев А.А., Подшувейт О.В.

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Северные и арктические социумы

Статья в выпуске: 60, 2025 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является привлечение внимания к проблеме развития внутреннего туризма в Северо-Западном регионе РФ и сохранения уникальных объектов историко-культурного наследия на территории Русского Севера. Обобщение мирового опыта показывает, что рекреационное природопользование, внутренний туризм и международный арктический круизный туризм в северных странах мира в настоящее время приобретают всё большее распространение и могут давать существенный экономический эффект. В результате проведённых авторами полевых историко-географических исследований на территории Северо-Западного федерального округа РФ и анализа литературы и экспозиций объектов культурного наследия, представленных в региональных арктических музеях, выявлен богатый историко-культурный туристский потенциал региона. Особое внимание уделено изучению основных маршрутов по древним водно-волоковым путям, по которым некогда передвигались местные жители и первопроходцы, осваивая земли Русского Севера и побережье Арктических морей. На этих путях располагаются наиболее ценные объекты природного и культурного наследия, представляющие интерес для туризма и требующие охраны и популяризации. Рассмотрены возможности использования экспозиций краеведческих музеев Арктического региона в целях сохранения объектов наследия и развития краеведения, рекреации и туризма. Показано, что современное развитие туризма и рекреационного природопользования должны способствовать устойчивому развитию северных регионов страны.

СЗФО, природопользование, туризм, этнокультурное пространство, объекты наследия

Короткий адрес: https://sciup.org/148331573

IDR: 148331573 | УДК: [338.48:39](470.1)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2025.60.222

Текст научной статьи Этнокультурное пространство Русского Севера как основа развития рекреационного природопользования и туризма

DOI:

Развитие рационального природопользования и пропаганда охраны природных и историко-культурных ресурсов — ключевые направления исследований в современной рекреационной географии. Особую актуальность они приобретают в настоящее время в условиях активизации внутреннего туризма на территории Российской Федерации. В связи с этим само географическое положение и приграничное соседство с некоторыми европейскими странами, особенности природных условий Северо-Западного федерального округа РФ (СЗФО РФ), наличие в регионе ряда уникальных объектов природного и культурного наследия определяют значительный познавательный потенциал для участников как внутреннего, так и въездного туризма. Здесь располагаются привлекательные для туристов объекты разного исторического возраста: от палеолита до средневековья и современности. Нахождение на этой территории некоторых древнейших мегалитических памятников, с учётом их расположения в рельефе, ориентировки по сторонам света и выявление их связи с существующими топонимами показывают следы раннего (возможно, доледникового) освоения человеком этого региона. Здесь обнаруживается наличие древних следов активного использования водно-волоковых путей в густой озёрно-речной сети таёжных ландшафтов и расположение на водоразделах древних стоянок представителей разных этносов. В этом регионе расположены многочисленные малые и крупные поселения, сохранившиеся средневековые деревянные и каменные жилые и храмовые сооружения, монастырские архитектурные комплексы, исторические города. Всё это представляет собой древние центры расселения и состав- ляет основу высокой туристской привлекательности Северо-Западного региона РФ. Благоприятными факторами для развития туристской деятельности в этом регионе являются близость к центру РФ, относительно развитая транспортная сеть, наличие объектов природного и культурного наследия, музеев, национальных парков, гостиниц, турбаз и других объектов размещения туристов.

Культурное и природное наследие Арктики формирует основу для территориальнопространственного развития геополитического и геостратегического каркаса России как государства с многовековой историей и культурой мирового значения.

Этнокультурные особенности Северо-Западного региона РФ

Северо-Западный федеральный округ РФ становится всё более популярным туристским регионом в течение последних десяти лет. На территории каждого из перечня административных субъектов этого федерального округа имеются привлекательные туристские объекты, проводятся мероприятия по рекламе и продвижению новых турпродуктов, создаваемых на местах (рис. 1).

Рис. 1. Административная структура Северо-Западного федерального округа РФ (СЗФО РФ) 1 .

Этот Федеральный округ занимает около 10% всей территории РФ. В пределах данного региона исторически сформировалась этнокультурное пространство, обобщаемое понятием «Русский Север». Это пространство включает полностью или частично территории современных Архангельской, Вологодской, Мурманской и Ленинградской областей, Республик Карелии и Коми, Ненецкого АО. В последние годы на этой территории реализуется межрегиональный туристический проект, запущенный в 2012 г. — «Серебряное кольцо России», однако позже стал внедряться в практику новый туристский проект — «Серебряное ожерелье России», который объединяет туристские кластеры, формирующиеся в Северо-Западном регионе, и должен способствовать популяризации туризма на Русском Севере. Этот бренд теперь существует параллельно с более ранним и продолжает обогащаться новыми объектами туризма [1, Чистякова Т.Н.].

1 Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. URL: (дата обращения: 14.06.2024).

Следует отметить, что значительная часть объектов «Серебряного ожерелья России» располагается в европейской части Арктической зоны РФ. Безусловно, что эта часть СЗФО РФ, имеющая преимущественные туристские позиции, может и должна служить драйвером развития туристской инфраструктуры и организации туризма на всех других северных территориях РФ и в Арктике. Порт Мурманск и незамерзающее Баренцево море — это форпост развивающегося российского Арктического круизного туризма, использующий уникальные возможности атомных ледоколов для путешествий к Северному полюсу и островам СЛО. Отсюда ежегодно осуществляются круизные рейсы на ледоколах «50 лет Победы» и «Ямал», которые приобретают всё большую международную популярность [2, Гаджиева и др., с. 66–67; 3, Фомин А.А., с. 327].

Популярности туризма в Арктических и северных регионах РФ способствует наличие в России самого северного Национального парка — «Русская Арктика», созданного в 2009 г. на северном острове Новая Земля и архипелаге Земля Франца Иосифа. При этом впервые в мире разработаны особые стандарты арктического туризма, соответствующие принятой Правительством РФ «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», которая предусматривает не только совершенствование добывающих отраслей хозяйства страны, но и развитие инфраструктуры туризма, охрану арктической природы и другие мероприятия для популяризации и увеличения посещения туристами Арктической зоны РФ 2.

Характерной особенностью Северо-Западного региона РФ является его частичное территориальное расположение в Арктической зоне, простирание вдоль берегов Баренцева и Белого моря и локализация здесь особого этнокультурного пространства.

Это пространство характеризуется относительно высокой концентрацией объектов культурного наследия разных эпох — священными языческими капищами и рощами, следами древних средневековых славянских поселений, основанных первопроходцами на водноволоковых путях, по которым проходило освоение северного таёжного пространства.

Здесь, на Русском севере, наилучшим образом представлены многочисленные и разнообразные по форме старинные христианские святыни — древние поклонные кресты, деревянные часовни и храмы шатровой формы, каменные монастырские комплексы и др., поэтому Русский Север — это особый регион российского культурного наследия, который по своей значимости соотносим с уникальными явлениями мировой культуры. В частности, на этой территории расположены памятники, представляющие Россию в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В эпоху всеобъемлющей глобализации и унификации всё большую ценность обретает национальная и культурная этническая самобытность. Среди регионов страны именно Рус- ский Север во многом сохранил уникальность культуры и традиций русского народа. Выдающуюся значимость культурный ландшафт Русского Севера обретает в наши дни ещё и потому, что он представляет собой регион живой традиционной культуры, территорию, сохраняющую культурное и природное наследие севера России: основы древнего северного русского православного быта, составляющие уникальный этнокультурный ландшафт Русского Севера, бережно сохраняемый в музейных экспозициях и изучаемый многими исследователями [4, Пермиловская А.Б. и др.; 5, Семушин Д.; 6, Григорьев Ал.А. и др.].

В настоящее время Русский Север — это исторический район России, приобретающий всё большую популярность в туристском пространстве России как перспективный для развития природоориентированных путешествий, историко-культурного и религиозного туризма. Здесь, на севере Восточно-Европейской равнины, в краю таёжных озёр и «белых ночей», в наибольшей степени представлены дохристианские мегалитические комплексы, а также другие материальные и духовные историко-культурные объекты как финно-угорских, так и славянских этносов. Кроме того, этот край, особенно Баренц-регион, можно рассматривать как «рефугиум» образцов древнерусского деревянного христианского храмового зодчества, относительно хорошо сохранившихся здесь с XVI–XVIII вв. [7, Теребихин Н.М.; 8, Ополовни-ков А.В.].

Исторические материалы и экспонаты музеев Архангельской и Вологодской областей свидетельствуют, что в период экспансии славян на Европейский север, территория от Кольского полуострова и Онежского озера до р. Печоры и Уральского хребта (Камень) была населена отдельными финно-угорскими племенами: лопарями, карелами и вепсами, чудью, ненцами-самоедами, пермяками, коми-зырянами и другими мелкими этническими группами [5, Семушин Д.Л.]. Начиная с раннего средневековья в эти относительно редконаселённые, но богатые лесом, речным жемчугом, рыбой и пушным и морским зверем места всё настойчивее стали проникать представители норманнских (преимущественно на Мурман) и славянских этносов. Из относительно тёплого климата средней лесостепной полосы славяне расселялись на суровый север и северо-восток, к Студеному (Белому и Баренцеву) морю, по берегам северных рек и озёр, а затем — далее в Югру к Камню (Уралу), стремясь к освоению природных ресурсов северных окраин древней Руси. По этому таёжному пространству возможно было передвигаться только по рекам и волоком через водоразделы. Таким образом, наметился «великий водно-волоковый путь» — от Онеги в Югру и далее за Урал, который отмечен следами человеческой деятельности: языческими мегалитами и лабиринтами, отдельными рощами, священными для аборигенов, древними стоянками и поселениями первопроходцев. Расселение на Кольский полуостров и колонизация Мурмана (Земля Тре) осуществлялись совместно — норманнами из Скандинавии и частично славянами. Побережье Студёного моря и бассейны впадающих в него рек заселялись преимущественно выходцами из новгородских, псковских, ростовских и суздальских земель. Переселенцев, селившихся по берегам Студёного моря, называли «поморами», а по берегам рек и озёр — «пореченцами».

Важными историческими объектами, созданными «поморами» и «пореченцами», представляющими интерес для краеведов и туристов, являются сохранившиеся кое-где в деревнях Архангельской и Вологодской областей христианские часовни, церкви, погосты и другие памятники историко-культурного наследия [8, Ополовников А.В.; 9, Григорьев Ал.А. и др; 10, Коростелев Е.М. и др.].

Продвижение славян на северо-восток происходило по рекам и озёрам, по единственно возможным в таёжной зоне водно-волоковым путям к побережью морей. Расселение сопровождалась обращением в христианство местного населения и формированием особого поморского субэтноса, селившегося на побережьях и островах Студёного моря и по живописным берегам рек и озёр северного края. При этом именно поморы начали внедрять в этом регионе земледелие и христианскую веру. На водоразделах, через которые осуществлялись волоки, возникали крупные богатые деревни и сёла, строились часовни и погосты, возводились православные храмы. К сожалению, большинство из объектов старинного деревянного храмового зодчества к настоящему времени утрачено. Особенно это касается забытых сегодня древних волоков через речные пороги и междуречные водоразделы, а также связанных с ними поселений. Однако эти исторические объекты остаются в сфере интересов краеведов и туристов, они весьма привлекательны для туристов и могут быть основой организации активных водных туров. Поэтому, как справедливо утверждает историк, профессор Ю.А. Веденин, «древние волоки, как уникальные памятники освоения Севера Евразии, нуждаются в углублённом изучении, охране и популяризации» [11, c. 16; 12, Севастьянов Д.В.].

Отметим, что в Архангельской области в дополнение к существующему с 1992 г. объекту ЮНЕСКО — «Историко-культурному комплексу памятников Соловецких островов в Белом море» в 2024 г. добавился второй объект, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — «Уникальный культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье». Он является частью Национального парка «Кенозерский», в пределах которого расположен некогда известный «Кенский волок». Здесь сохранились древние деревни и погосты, старинные деревянные церкви и часовни, традиционные северные пейзажи. За заслуги в сохранении природного и культурного наследия и за популяризацию истории Русского Севера Национальный парк «Кенозерский» в 2022 г. был награждён Государственной премией РФ.

Некоторые ценные материалы по истории заселения этого северного края со времени средневековья до наших дней имеются в краеведческих музеях Каргополя, Архангельска и Вологды, которые обладают богатыми коллекциями экспонатов, связанных с освоением регионов Русского севера и Арктики. Опыт музеев Архангельской области по сохранению и популяризации культурного наследия Русского Севера и Арктики является объектом исследования культурологии. Важным примером сохранения культурного наследия на Русском Севере является расположенный вблизи Архангельска Музей деревянного зодчества «Малые Корелы», основанный в 1964 г. На территории этого музея под открытым небом — множе-

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ

Севастьянов Д.В., Григорьев А.А., Подшувейт О.В. Этнокультурное пространство … ство деревянных построек, представляющих традиционную деревянную архитектуру разных регионов Архангельской области: «Каргопольско-Онежского», «Двинского», «Мезенского» и «Пинежского» — от небольших хранилищ-лабазов «на курьих ножках» до ветряных мельниц и бань, добротных крестьянских домов и высоких деревянных христианских соборов. Возраст самых старинных из них определяется с XVI в.

Таким образом, само существование этих музеев и наличие в их экспозициях уникальных экспонатов, связанных с освоением северных территорий России, представляет интерес для исследователей освоения северных регионов и служит делу дальнейшего развития туризма в этом северном регионе [13, Андреева Т.А. и др.].

Как отмечают историки, активная экспансия славян из лесостепной зоны на северо-восток, в таёжные и тундровые ландшафты и освоение свободных территорий начались в древней Руси в X–XII вв. Один поток переселенцев шёл от Новгорода и Старой Ладоги на Волхове в Заволочье (за волоки), к берегам Студёного моря и дальше по рекам через водоразделы на восток в бассейн р. Печоры до Уральского Камня. Второй поток шёл от Ростова и Суздаля к Вологде и Белому озеру, а по реке Сухоне к Северной Двине и к Студёному морю. Так на территории Русского Севера по рекам и озёрам через волоки формировался «Великий водно-волоковый путь» в Югру и далее — за Уральский камень и в Западную Сибирь [5, Семушин Д.Л.; 9, Григорьев А.А., и др.].

Следует отметить, что распространение славян на север сопровождалось вытеснением и замещением местных языческих святынь христианскими. Аборигенные племена приобщались к новым славянским культам, православным религиозным обрядам, традициям и понятиям. Христианизация местных народов севера была длительным историческим процессом. Исследователи отмечают, что в процессе внедрения христианства на Русском Севере происходило «новое освещение» былых языческих святилищ. Нередко на их месте (или вблизи) ставились символы новой православной веры — поклонные кресты, часовни, строились церкви, храмы. Этнограф, профессор Н.М. Теребихин на основе своих исследований выявил явную тенденцию к «замещению» языческих, «нечистых», культовых территорий и объектов — христианскими. При этом сакральность таких мест приобретала другой — «положительный» — знак в восприятии основной массы переселявшегося на север славянского населения» [7, с. 47, 116].

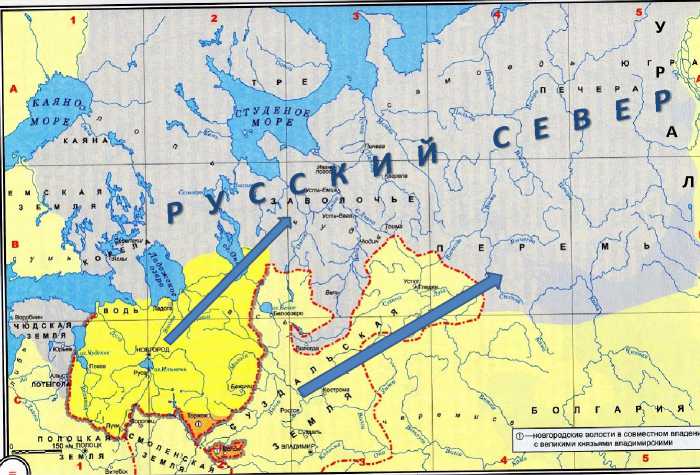

Основные направления продвижения славян в Заволочье (на Русский Север) показаны на карте (рис. 2).

Рис. 2. Пути распространения славян на территорию Заволочья 3 .

Символами замещения одних священных объектов другими служат, например, первая христианская часовня (Белый скит), построенная на месте языческого капища, посвящённого богу Велесу, на одном из островов Валаамского архипелага (см. рис. 8) и современная христианская часовня, стоящая на языческом Конь-камне на острове Коневец в Ладожском озере (опубликовано в [15, Григорьев Ал. А.]).

Каменные памятники в геокультурном ландшафте Русского Севера

Отличительной особенностью ландшафтов Русского Севера является широкое распространение древних каменных памятников, представленных отдельными мегалитами (выдающимися по форме крупными валунами и скалами), петроглифами (наскальными изображениями) и выложенными камнями лабиринтами . На Русском Севере широко распространены мегалиты, представленные в основном менгирами и сейдами , а также отдельными крупными каменными валунами причудливых форм. Их происхождение вызывает большой интерес у исследователей, краеведов и туристов. Менгир — это обычно установленный человеком вертикально стоящий мегалит из грубо обработанного камня или каменной глыбы, у которых высота заметно превышают ширину или диаметр. Сейда — это крупный валун, лежащий на нескольких более мелких камнях или располагающийся в неустойчивом положении. Такие каменные памятники, нередко имеющие зооморфные черты, встречаются на островах и берегах Белого моря, в Карелии и на Кольском полуострове. Сей-ды и менгиры можно видеть и на Карельском перешейке, например, в Парке Монрепо. Они широко представлены в Карелии и Мурманской области, на берегах Сейдозера и р. Поной, на г. Сейдапакх и на г. Воттовара. Предполагается, что все эти особые объекты почитались древними обитателями — предшественниками современных народов Русского Севера. Они

-

3 Источник: [5] с добавлениями авторов.

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ

Севастьянов Д.В., Григорьев А.А., Подшувейт О.В. Этнокультурное пространство … обозначают священные, сакральные места местных народов, древние объекты поклонения, имеющие и в настоящее время «исключительную значимость и непреходящую ценность» [15, Григорьев Ал.А., c. 139].

Менгиры в большинстве случаев исследователями признаются рукотворными. К сей-дам местные жители относятся как к священным объектам. Их можно считать знаковыми элементами геокультурного ландшафта. Они изучаются с позиций геоморфологии и географии культуры.

Но всё же антропогенное происхождение таких мегалитических объектов как сейда нередко ставится под сомнение и вызывает острые дискуссии в научных кругах геологов, археологов и палеогеографов [16, Marsadolov L.S. at al.].

Петроглифы (наскальные, преимущественно зооморфные изображения) весьма распространены на Русском Севере. Размеры петроглифов варьируются от нескольких сантиметров до 3–4 м. Наибольшие скопления петроглифов встречаются на скалистых берегах и островах в трех местах: на побережье Белого моря в нижнем течении р. Выг и на Канозере (свыше 3 400), на Кольском полуострове на р. Умба (свыше 1 500), на восточном побережье Онежского озера (свыше 1 200). По данным археологов, петроглифы на Белом море и на Онежском озере созданы 5–6 тыс. л. н., а на Канозере — 4–6 тыс. л. н. (рис. 3).

На всех указанных местоположениях наскальные рисунки изображают животных и морских обитателей, а также силуэты людей, иногда на лыжах или на лодках, занимающихся охотой и промыслом водных обитателей. В петроглифах преобладают изображения живых существ, обитающих в окружающих лесах, в озёрах и в море. Например, на петроглифах на р. Выг можно видеть особенно много изображений оленей и лосей, а также (в меньшей степени) хищников — лис и медведей. Среди водных изображений петроглифов Севера встречается белуха, выдра, бобёр, сом. Много среди петроглифов всех трёх местоположений птиц, особенно лебедей. Вероятно, что через эти места с давних пор проходит основное направление миграции перелётных птиц.

Нельзя не отметить, что среди разнообразия Онежских петроглифов примечательны изображения Солнца и Луны, а среди Беломорских наскальных рисунков выделяются изображения спирали (знак круговорота жизни), похожего на египетский знака анха (символ жизни, вечности), змеи (символ цикличности времени). В местоположении всех трёх скоплений петроглифов явно прослеживается их приуроченность к расположению вблизи водных объектов (моря и озёр), что связано с особенностью жизнедеятельности древних людей и добывания пищи. По мнению археологов, скопления петроглифов в определённых местностях были, предположительно, предназначены для ритуальных действий в этих местах, считавшихся священными [16, Marsadolov L.S. at al.; 17, Паранина А.Н., Паранин Р.В., с. 208].

Рис. 3. Слева: наскальное изображение аборигенов (вырезанные фигуры очерчены мелом). Прибрежные скалы в русле р. Выг. Республика Карелия (фото А.А. Григорьева). Справа: мегалит — каменное изваяние, называемое «акка» (каменная баба), — явный древний ориентир на горе Кивакка в национальном парке «Панааярви» (фото В.В. Горбатовского).

Вместе с тем независимые географические исследования Беломорских и отчасти Онежских петроглифов, выполненные А.Н. Параниной, показали, что некоторые из них приурочены к особым трещинам в горных породах, удачно выбранным по своей ориентировке по странам света, значимым для определения времени, нередко — на одной линии с восходом или заходом Солнца в дни равноденствий. Ориентирование во времени и в пространстве, вероятно, было важным для жизнедеятельности аборигенов, и именно поэтому места, связанные с этим действом, и становились священными. В настоящее время петроглифы — это весьма выразительные элементы северного этнокультурного пространства, привлекающие туристов [14, Теребихин Н.М.; 17, Паранина А.Н., Паранин Р.В.].

Одними из примечательных древних памятников Русского Севера являются каменные лабиринты . Они представляют собой загадочные сложенные камнями овальные или округлые образования диаметром от нескольких до 25 м, обычно в виде одной или двух спиралей. Поморы называли их «вавилонами». В их центре всегда находился или менгир (вертикально стоящий камень), или груда камней. Лабиринты встречаются по всей планете, но в Европе они локализованы преимущественно в её северной части (их там около 500). На Русском Севере насчитывается около 50 лабиринтов. Распространены они неравномерно, но всегда вблизи водоёмов, преимущественно на островах, например, в Финском заливе Балтийского моря, на островах и побережье Белого моря и на Кольском полуострове. Археологами высказаны несколько версий назначения этих объектов: лабиринты представляют сбой погребальные сооружения; являются моделями ловушек рыбы; наконец, образованиями, предназначенными для культовых обрядов промыслового назначения. Кроме того, они рассматривались как священные и ритуальные объекты, связанные с движением небесных тел и Солнца по небосводу. Также северные лабиринты могли использоваться как священные объекты и в ритуальных — магических — целях (рис. 4).

Рис. 4. Изучение Лабиринта на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага в Белом море (фото Ал.А. Григорьева).

Однако только географический подход позволил доказать с помощью натурных измерений в знаковые дни Солнцестояния, что лабиринты являются рукотворными образованиями, ориентированными по Солнцу. Возможно, их сооружали для определения времени суток в течение полярного дня, когда Солнце не опускается за горизонт. При этом лабиринты могли выполнять некоторые функции календаря [17].

Отметим, что нами проверено на практике, что солнечная тень, например, от шеста, стоящего в середине лабиринта (подобие гномона), будет идти по кругу, показывая время суток в течение «полярного дня». Следовательно, первичным назначением, полезным для жизнедеятельности северных народов, могло быть наиболее значимое определение времени суток в летнее время при помощи «солнечных часов», а форма лабиринтов («вавилонов») вероятно предназначалась для ритуальных магических действий.

Таким образом, отмеченные особенности каменных памятников показывают важную роль Солнца в менталитете древних обитателей Европейского севера, умевших использовать положение светила для измерения времени, без чего была бы затруднена жизнедеятельность людей.

Следует отметить, что величайшим примером художественного плотницкого мастерства по праву считается сохранившаяся на о. Кижи в Онежском озере деревянная церковь Преображения Господня, увенчанная 22 главами и обилием бочек. Согласно легенде, она срублена топором и собрана без гвоздей в 1714 г. на месте сгоревшей. Весь ансамбль Кижского погоста представлен двумя деревянными церквями — Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы — и дополняется шатровой колокольней с 12 колоколами (рис. 5).

Национальные парки — «Паанаярви» и «Водлозерский» в Карелии, «Кенозерский» в Архангельской обл., «Русский Север» в Вологодской обл., «Югыд-Ва» в Республике Коми и другие ООПТ, имеющие на своих территориях или вблизи их участки этих древних водных коммуникаций, могут использовать их для организации активных туристских маршрутов, для

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ

Севастьянов Д.В., Григорьев А.А., Подшувейт О.В. Этнокультурное пространство … развития краеведения, образовательных туров и популяризации историко-географических знаний [18, Зелюткина Л.О., Коростелев Е.М., Севастьянов Д.В.].

Рис. 5. Ансамбль Кижского погоста на о. Кижи в Онежском озере 4 .

Уникальный ансамбль Кижского погоста и его доминанта — Преображенский собор — были отреставрированы и в 2021 г. введены в эксплуатацию как музей и действующий храм с шикарным иконостасом. Этот неповторимый объект по праву является признанным шедевром деревянного зодчества и включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако одними из самых древних типичных деревянных старорусских храмов шатрового типа, сохранившихся на Русском Севере, можно назвать Никольскую церковь, построенную в 1618 г. и расположенную в д. Пурнема в Архангельской области, на Онежском полуострове Белого моря. (требует реставрации), а также — подобную ей Вознесенскую церковь (1651 г.) в д. Пияла на р. Онеге, которой в последние годы реставраторы уже вернули первозданный вид (рис. 6). Кроме того, можно отметить старинную деревянную Благовещенскую церковь (1719 г.) в д. Пустынька, Преображенскую Церковь (1780 г.) в д. Турчасово и целый ряд других сохранившихся и требующих охраны разнообразных уникальных объектов деревянного храмового зодчества, расположенных в деревнях на берегах р. Онеги, Северной Двины, Сухоны, Вычегды и Печоры и украшающих современный северный ландшафт.

-

4 В Преображенскую церковь на острове Кижи вернулся иконостас. URL: http://rk.karelia.ru/social/culture/v- preobrazhenskuyu-tserkov-na-ostrove-kizhi-vernulsya-ikonostas/ (дата обращения: 14.06.2024).

Рис. 6. Древние объекты деревянного храмового зодчества на водно-волоковых путях Русского Севера (слева: Никольская шатровая церковь в дер. Пурнема (1618 г.), справа: Вознесенская церковь в дер. Пияла (1651 г.) 5 .

Национальные парки как природные и этнокультурные резерваты

Уникальный этнокультурный музей с коллекцией объектов старорусского деревянного зодчества Каргопольского края в Архангельской области образовался на территории Национального парка «Кенозерский», который был организован в 1991 г. На обширной территории Национального парка, прилегающей к Кенозеру и Лекшмозеру, располагается водораздел между Варяжским (Балтийским) и Студёным (Белым) морями, через который проходил известный Кенский волок. На этом особом сакральном пространстве Кенозерии в деревнях Национального парка можно встретить древние рубленые избы, двухэтажные жилые деревянные дома и амбары XVII–XIX вв. Здесь восстановлено и сохраняется более 70 уникальных деревянных памятников: часовен, церквей, погостов, построенных в XVII–XIX вв., старинных жилых изб, амбаров и мельниц, более 30 поклонных и обетных крестов, 49 священных рощ, 52 памятника археологии. Всё это составляет неоценимое этнографическое богатство. На территории Национального парка отреставрирована и действует удивительная водяная мельница, восстановлены деревянные погосты — Почозерский в д. Филипповской и Порженский погост у моренной гряды Масельги, которая является достопримечательным узким водоразделом между бассейнами Белого и Балтийского морей [8, Григорьев А.А. и др.; 14, Теребихин Н.М.].

Не меньший историко-культурный интерес представляет и Национальный парк «Вод-лозерский», один из крупнейших в Европе, расположенный по соседству с НП «Кенозер-

Источник: URL: (дата обращения: 14.06.2024). Фото В. Шилова (слева) и Д.В. Севастьянова

(справа).

ским», на границе Архангельской области и Республики Карелии. Главной водной артерией этого парка является порожистая р. Илекса, стекающая с кряжа Ветреный пояс и впадающая в крупное Водлозеро, из которого вытекает р. Водла, связывающая его с Онежским озером. Вверх по р. Водле в древности осуществлялся водно-волоковый путь из Онежского озера в Водлозеро и далее по реке Илексе, через кряж Ветреный пояс в Студёное море и на Соловецкие острова. По данным историков и краеведов, по реке Илексе в средние века осуществлялись активные торговые связи жителей Водлозерья с поморами Студёного моря, а по вытекающим из Водлозера рекам Ваме и Водле они спускались в Онежское озеро, или через Кенский волок — общались с жителями Кенозерии. Исторические источники утверждают, что на одном из многочисленных островов Водлозера, на месте древнего языческого святилища, в XIII–XIV вв.. была основана христианская обитель, а позже органзован Ильинский погост, украшенный величественной деревянной церковью Ильи Пророка (рис. 7). Первые сведения об этом погосте встречаются в 1563 г. в «Писцовой книге Обонежской пятины» московского писца Андрея Лихачева, в официальных документах упоминаются «Погост Вод-лозерский за Онегой» [6, Теребихин Н.М.; 18, Зелюткина Л.О., Коростелев Е.М., Севастьянов Д.В.].

В настоящее время на одном из островов Водлозера располагается отреставрированный памятник деревянного зодчества — «Ильинский погост» (рис. 7, слева), в котором обосновался действующий православный мужской монастырь. Ежегодно в августе, в православный праздник Ильина дня, на остров съезжаются паломники и верующие жители соседних деревень, а также многочисленные туристы.

Рис. 7. Ильинский погост на острове в Водлозере в Карелии (слева); Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера в Вологодской области (справа) 6 .

Каменное монастырское зодчество на Русском Севере стало дополнением, продолжением и развитием распространённого здесь деревянного. Каменные храмы и монастырские комплексы на Русском Севере начали строить позже деревянных, на рубеже XV–XVI вв., в качестве укреплённых форпостов на рубежах Московского государства. Они хорошо сохра-

-

6 Источник: URL: https://dzen.ru/list/travel/izvestnye-severnye-monastyri (дата обращения: 14.06.2024).

нились и на Соловецких островах, и на о. Кий в Белом море, на берегах и островах Онежского и Ладожского озёр, Кожозера, Водлозера, Кенозера и Лекшмозера, Белого, Кубенского, Лача и др. Это было связано с укреплением позиций православия и централизацией Московского государства начиная с конца XV в. В настоящее время каменные монастырские комплексы и погосты, расположенные на берегах озёр на территории Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей, в Карелии, являются ценными объектами культурного наследия России и привлекают многочисленных отечественных и зарубежных паломников и туристов.

Монастыри в XVI–XVIII вв. стали крепостями и опорой православия в приграничных областях страны и на Русском Севере. Чаще всего монастыри возводились в живописных местах на островах, в излучинах или на слиянии рек, нередко в местах бывших языческих святилищ, преобразуя их в христианские святыни. Примером может служить Коневецкий монастырь на острове в Ладожском озере и Валаамский монастырь с величественным СпасоПреображенским собором, расположенным на самом крупном острове в Ладожском озере (рис. 8). Валаамский монастырь упоминается в летописях с 1407 г. Но начало монастырского строительства здесь историки относят к XI–XII вв. Известно, что первый скит (Белый) на одном из островов Валаамском архипелага был основан ещё в средневековье, в X–XI вв., на месте освященного христианами языческого капища в честь Бога Велеса (Волоса) [15, Григорьев Ал.А.].

Рис. 8. Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. Вдали древний Белый скит 7 .

Широко известным пространством древнего монастырского освоения на Русском Севере является Вологодская область. Здесь зарегистрировано более 70 памятников истории, архитектуры и инженерного искусства, в том числе — шедевров древнего каменного храмового зодчества, отнесённых к числу охраняемых объектов Всемирного и Федерального значения. Таковыми являются монастырские ансамбли — Ферапонтов (объект ЮНЕСКО), Ки-

-

7 Официальный сайт Валаамского монастыря. URL: http://valaam.ru (дата обращения: 14.06.2024).

СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОЦИУМЫ

Севастьянов Д.В., Григорьев А.А., Подшувейт О.В. Этнокультурное пространство … рилло-Белозерский, Горицкий, Нило-Сорская пустынь, Ильинский собор у Цыпиной горы и др. Христианские православные святыни бережно сохраняются на территории НП «Русский Север» и ежегодно привлекают сюда тысячи паломников, отечественных и зарубежных туристов. Вологодская земля и район Белого озера осваивались в основном выходцами из Ростова Великого и Суздали начиная с XIII в., но это происходило в условиях сурового соперничества с Великим Новгородом [5, с. 48].

Водно-волоковый путь из Суздальских земель к озёрам Кубенскому и Белому, на р. Сухону и далее в Северную Двину шёл через водораздел бассейнов Волги и Северной Двины, через Словенский и Красный волоки. Как показывают археологические раскопки, путь через этот водораздел был известен со времён неолита. Проникновение на северо-восток осуществлялось на судах по рекам Шексна и Славянка до Никольского озера, далее преодолевали сухопутный участок до р. Прозоровица, затем пересекали Кубенское озеро и спускались по р. Сухона до Северной Двины и выходили к Студеному морю. А первое упоминание о Словенском волоке встречается в Духовной грамоте Дмитрия Донского и относится к 1389 г. На этом пути на р. Сухоне возникли монастырские центры — Вологда, Тотьма и Великий Устюг с многочисленными величественными православными храмами [6, Григорьев и др.; 18, Зелюткина Л.О., Коростелев Е.М., Севастьянов Д.В.].

Заключение

Подводя итог нашего историко-географического обзора, необходимо отметить, что в настоящее время северные территории России, и особенно пространство Русского Севера, становятся всё более популярным туристским регионом. Туристический сектор начинает играть всё более значимую роль в социально-экономическом развитии северных территорий. В Европейской части РФ на протяжении столетий сформировалось особое этнокультурное пространство, насыщенное священными объектами и древними легендами, памятниками истории и культуры федерального и всемирного наследия. В настоящее время СевероЗападный регион РФ характеризуется активным социально-экономическим развитием и привлекает новыми направлениями арктического круизного туризма на атомных ледоколах от Мурманска к Северному полюсу и к островам Северного Ледовитого океана, возможностями посещения Национальных парков, различных по природным условиями и историкокультурным особенностям. Туристы могут здесь познакомиться со старинным деревянным и каменным храмовым зодчеством, ощутить особенности быта поморской русской глубинки, посетить различные музеи, а также увидеть воплощение сказочных элементов, например — «резиденцию Деда Мороза» в Великом Устюге.

С учётом накопленного опыта в сфере организации как международного туризма для групп из КНДР и КНР, так и в области внутреннего туризма, с уверенностью можно утверждать, что культурное историческое и природное наследие Русского Севера является актуальным объектом исследования с последующей реализацией на практике новых туристских маршрутов. Следует подчеркнуть, что развитие северных регионов РФ в XXI в. должно руководствоваться не только экономическими выгодами промышленных компаний по добыче полезных ископаемых. Несомненно, что культурное и природное наследие Русского Севера формирует основу для территориально-пространственного развития геополитического и геостратегического каркаса России как государства с многовековой историей и культурой мирового значения. Особое внимание следует обратить на разнообразие форматов туристской деятельности от школьного образовательного, студенческого научно-исследовательского до индивидуального познавательного туризма. Актуальной задачей нашего времени становится совершенствование транспортной и гостиничной инфраструктуры региона в соответствии с современными тенденциями и планами социально-экономического развития северных регионов РФ, в которых уделено особое внимание туризму в арктических и северных регионах страны. При этом в структуре реализуемого в регионе рекреационного природопользования на Русском Севере необходима государственная поддержка развития краеведения и туризма с участием школьников и студентов, содействие расширению экспозиций музейных объектов. Организация изучения истории освоения северных территорий России и популяризация первых плаваний по Северному морскому пути будет способствовать повышению интереса к истории освоения северных территорий Отечества. Освоение первопроходцами берегов и островов Арктических морей должно вызывать чувство гордости у подрастающего поколения за мужество нашего народа и величие страны. Важная роль в сохранении, изучении и популяризации культурного и природного наследия Русского Севера принадлежит арктическим музеям, которые расположены на этой территории. В то же время активизация их участия в развитии туристической деятельности будет способствовать их модернизации и развитию.

Таким образом, перспективы дальнейшего комплексного развития северных и арктических территорий России должны быть связаны не только с развитием добывающего комплекса экономики, но и с учётом наличия объектов культурного и природного наследия территорий с использованием потенциала музейных экспозиций и его популяризацией среди широкой аудитории как в России, так и за рубежом .