Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в III-II тыс. до н. э. по данным археологии, лингвистики и мифологии

Автор: Николаева Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 223, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328009

IDR: 14328009

Текст статьи Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в III-II тыс. до н. э. по данным археологии, лингвистики и мифологии

Предметом нашего исследования являются этнокультурные процессы на Кавказе в Ш-П тыс. до н.э., т.е. в период, когда мы можем установить этническую природу населения Кавказа по данным лингвистики, археологии и мифологии, что делает возможной реконструкцию исторических процессов, имевших место в данном регионе. Воссоздать этническую историю Кавказа в первобытную эпоху позволяют данные трех наук: археологии, сравнительно-исторического индоевропейского языкознания и сравнительно-исторической мифологии {Николаева, 2001. С. 204 и сл.). Реконструкция лингвистами бореального (евразийского) {Андреев, 1995. С. 3-19), ностратических (ЛЭС, 1990. С. 339), праафразийского (ЛЭС, 1990. С. 55), прасемитского {Мили-тарев, 1984. С. 3-26), прасевернокавказского {Николаев, Старостин, 1984. С. 26-34), пракартвельского {Климов, 1994. С. 8-46) языков позволила восстанавливать портрет пракультуры по данным языка и соотносить этот портрет с археологическими культурами, находящимися в тех же временных рамках и на той же территории, которые определяются также исходя из лексики праязыка1, что позволило разработать методику установления этнической атрибуции археологических культур, связанных с пракультурой, по данным языка и археологии.

Основываясь на результатах раскопок в Прикубанье, Северной Осетии в период 1972-1981 гг, нами была сформулирована концепция культурноисторического процесса на Северном Кавказе в Ш-П тыс. до н.э. {Николаева, 1980а. С. 97-120; 1981. С. 77-90; 1982. С. 9-28; 1983. С. 24-43; 1984. С. 73-76; 1987; 1989. С. 3-74; Николаева, Сафронов, 1983. С. 43-83; Сафронов, 1981. С. 51-77; 1982. С. 63-105; 1989а). Кратко ее содержание состоит в следующем.

В XXIII в. до н.э. на Северном Кавказе появляется майкопская культура. Носители этой культуры приходят из областей высоких цивилизаций Южного Двуречья, Северной Месопотамии. Западносемитская атрибуция майкопской культуры устанавливается благодаря аналогиям майкопскому комплексу в Телль Чуйэре {Сафронов, 1982. С. 63-105; 1989а. С. 242-258; Сафронов, Николаева, 2003. С. 248-258) и Телль Хазне {Мунчаев, Мерперт, 2002. С. 20-40) в долине р. Хабур, входящих в западносемитское государство Эбла. Племена майкопской культуры заняли территорию от низовьев Кубани до среднего течения Терека. Их пребывание на Кавказе было масштабным, но кратковременным, не оставившим значительных следов в становлении бронзового века Северного Кавказа.

На Северном Кавказе майкопские племена сначала столкнулись с населением, представленным памятниками типа нижнего слоя Мешоко, “Замок” у Кисловодска и аналогичными им. Эти памятники, обозначаемые как “до-майкопские”, являются частью “доямного горизонта” в Северном Причерноморье, включающего энеолитическис памятники со скипетрами, памятники среднестоговско-хвалынской общности и памятники новоданиловского типа {Сафронов, 1989а. С. 195, 358, рис. 52; 19896. С. 249-297). Доямный горизонт - это результат взаимодействия дезинтегрированных групп центральноевропейских культур с автохтонными культурами Северного Причерноморья. На западных территориях Восточной Европы он датируется от триполья BI-BII, т.е. рубежом IV—III тыс. до н.э. На Северном Кавказе время появления “домайкопских” памятников следует определять в интервале первой половины III в. до н.э.

Вскоре население майкопской культуры было вытеснено пришельцами с северо-запада, носителями культуры новосвободненских дольменов. Позже, с открытием новых памятников новосвободненской культуры {Резепкин, 1989; Rezepkin, 2000) и расширением “новосвободненского керамического комплекса”, оказалось, что ряд аналогий последнему находится не только в КВК, КША, но и в памятниках Болераза (раннего Бадена), соединивших в себе черты КВК и позднего Лендьела {Сафронов, 1989а. С. 365-366), что согласуется с последними выводами западноевропейских исследователей о связях КША и КВК с баденской культурой {Nagel, 1985. С. 27-33).

языка и время ареальных контактов их диалектов (Дьяконов, 1984. С. 3-21; Гамкрелидзе, 1984.

С. 21-25).

В Северном Причерноморье период от Болераза до Новосвободной заполнен трипольскими памятниками периода С2 и усатовскими, нижнемихайловскими, кеми-обинскими (АУССР, 1985) и кубано-днепровскими (Николаева, Сафронов, 1983. С. 43-83), а также памятниками древне-ямной культуры (Яровой, 1985. С. 95; Дергачев, 1986. С. 43-53), которые являются результатом смешения элементов ряда центральноевропейских энеолитичсских культур - Бадена, КША, КВК, позднего Лендьела2. На Северном Кавказе этому горизонту соответствуют памятники типа нижнего слоя Мешоко, “Замок” у Кисловодска, пос. Свободное, подкурганные погребения со “скипетрами” в Архаре и Джангре (Сафронов, 1989а. С. 195, 358, рис. 52; 19896. С. 249-297). Такую археологическую картину можно назвать континуумом между Центральной Европой и Кавказом во второй половине III тыс. до н.э.

В начале XXII в. до н.э. племена новосвободненской дольменной культуры занимают предгорья Западного Прикубанья, тогда как в степях Прикубанья распространяются носители кубано-днепровской культуры (КДК) с повозками докатакомбного времени (впервые их памятники выделены нами в 1978 г. и отделены от древнеямных) (Николаева, 1980а. С. 29-30; Николаева, Сафронов, 1983. С. 43-83; Сафронов, 1989а. С. 205-217)3. Обе культуры синхронны на большей части их совместного пребывания в западной части Северного Кавказа и Предкавказья. Факт существования между ними ареальных контактов следует из обнаружения в КДК керамического комплекса новосвободненской культуры (Сафронов, 1989а. С. 364, рис. 58).

Традицию культуры дольменов Новосвободной в XXI в. до н.э. в центральной части Северного Кавказа непосредственно продолжают племена кубано-терской культуры (далее КТК), поскольку в погребениях КТК найдены металлические топоры новосвободненского типа (Дзуарикау 1/15: Николаева, Сафронов, 1980. Рис. 3. С. 24). Хронологические рамки КТК - XXI-XIII вв. до н.э. Главными составляющими этой культуры нами были названы культура шаровидных амфор и культура старшего горизонта шнуровых керамик (далее КШК), ближайшие памятники которых находятся в Малопольшс, Прикарпатье. Однако на материалах могильника у с. Дзуарикау (Николаева, Сафронов, 1980. С. 31, рис. 3, 4, 7) мы показали, что окончательное формирование кубано-терской культуры (КТК) происходит на Северном Кавказе благодаря контактам с посткуро-аракскими культурами раннебронзового века Закавказья (Николаева, Сафронов, 1980. С. 18-80; Николаева, 1984; Сафронов, 1989а. С. 258-266).

В XVIII-XVI вв. до н.э. в Прикубанье и Центральном Предкавказье появляются племена катакомбной культуры, которая сформировалась на юго-востоке Польши на основе КША и КШК с привнесением в их культурную среду нового катакомбного обряда погребения, заимствованного у строителей мегалитов Северо-Западной Франции (культура Сены, Уазы, Марны) {Николаева, Сафронов, 1981. С. 4-26). Самые древние катакомбы с комплексом КШК фиксируются в культуре Злота (Малопольша), которая датируется XX в. до н.э. {Krzak, 1976). Часть катакомбных памятников в центральной части Северного Кавказа (Ногир-Пригородный: Николаева, 1981; Сафронов, 1981) содержит керамический комплекс КТК, что говорит о мирных контактах кубано-терской культуры с генетически родственной катакомбной культурой Центральной Европы. Однако это не исключает сохранение вплоть до кобанской эпохи традиций населения КТК и в чистом виде {Николаева, 2009а).

В течение всего периода существования КТК сохраняются контакты северокавказского населения (европейского по происхождению) с южнокавказским, носителем картвельских языков, благодаря чему вплоть до середины XIII в. до н.э. Северный Кавказ стал центром металлургии и металлообработки для генетически родственного северокавказскому “европейскому” населению “катакомбного” мира Восточной Европы {Сафронов, 1974. С. 23-174). В конце ХШ-ХП в. до н.э. на территории Северной и Южной Осетии формируется на местном субстрате (которым могла быть только кубано-тер-ская культура) кобанская культура. По этой причине можно ставить вопрос о “европейских корнях”, а стало быть, и об индоевропейской атрибуции кобанской культуры.

Таким образом, на Северном Кавказе с конца III тыс. до н.э. и до IV в. до н.э. (конец существования кобанской культуры) проживало население, которое изначально было связано своим происхождением с Центральной Европой, постоянно поддерживало контакты с центральноевропейским регионом в Ш-П тыс. до н.э. и вплоть до XIII в. до н.э. Такой вывод следует из сравнительно-типологического анализа культур Северного Кавказа и культур севера Центральной Европы - культуры шаровидных амфор и культуры шнуровых керамик (рис. 1-6). Родственное обитателям центральной части Северного Кавказа население (носители катакомбной культуры) проживало в Прикубанье, Предкавказье и в Восточной Европе с XVIII по XIII в. до н.э.

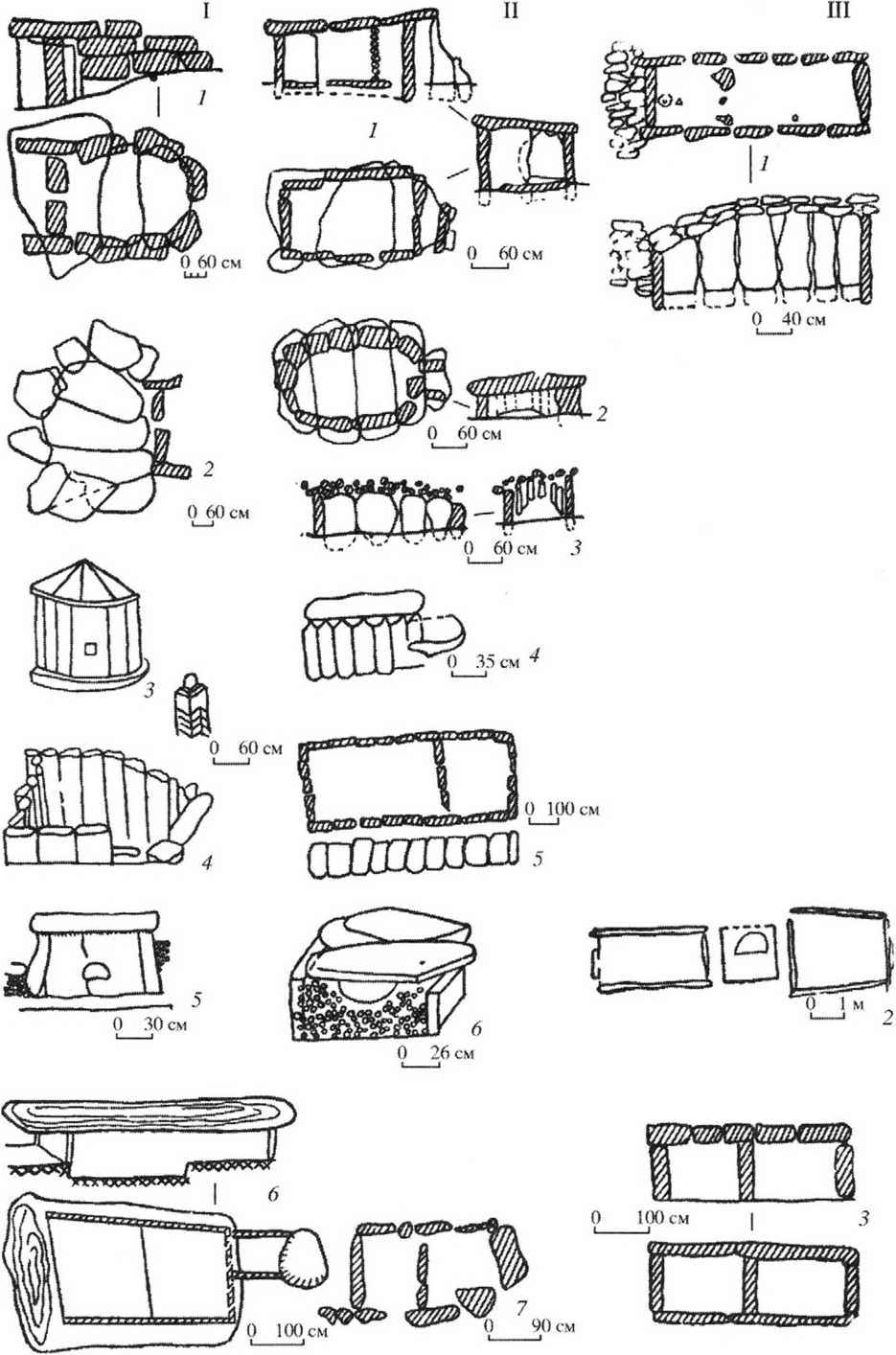

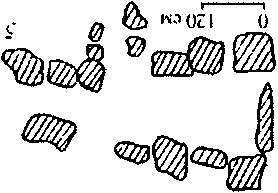

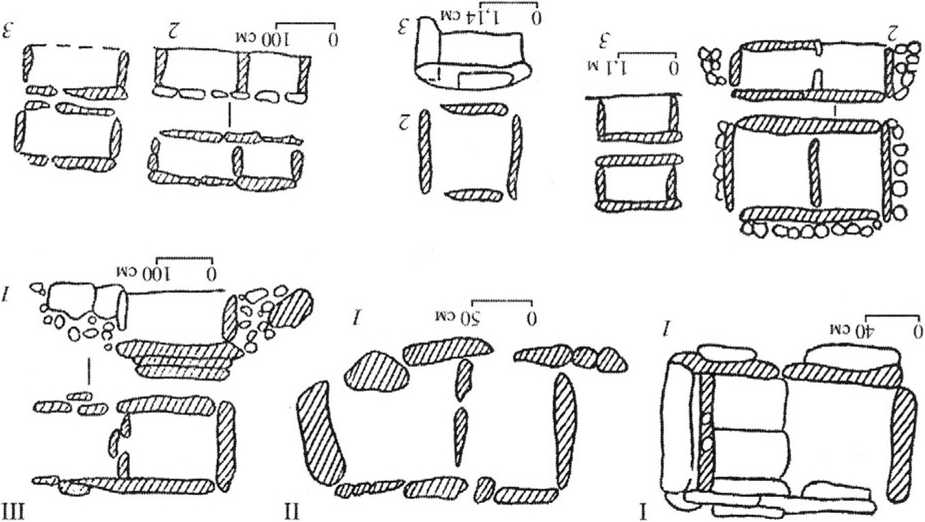

Рис. 1. Сравнительный анализ погребальных сооружений ранне- и среднебронзового века Северного Кавказа (новосвободнснская культура и КТК) и КША, КШК Центральной Европы I - Северный Кавказ (по: Марковин, 1978): 1,2- Гузерпиль № 1, № 2; 3 - Новосвободная; 4 - Нальчикская гробница; 5 - Новосвободная, “Богатырская поляна”, № 158; б - Дзуарикау, курган 3, погребение 2 (по: Николаева, Сафронов, 1980).

II - культура шаровидных амфор Польши и Украины: 1 - Войцеховка № 1 (по: Левицкий, 1929); 2 - Сколобов (по: Левицкий, 1929); 3 - Анета (по: Левицкий, 1929); 4 - Решинек, Могильно (по: Nosek, 1967); 5 - Малшевка, Шчитно (по: Nosek, 1967); б - Пацанув (по: Nosek, 1967); 7 - Раньск (по: Nosek, 1967).

Ill - культура шнуровых керамик (по: Mattias, 1974): 1 - Кукенбург; 2 - Альштедт; 3 - Бергфарнштадт, Керфурт

9^1

•^m о

^ ^001 о

•J 600Z Ш шча HVd HHJOVOaXdV У1Л±И±ЭНИ КИНЗГПЧООЭ 3HM±VdM

Так нам представляется культурно-исторический процесс на Северном Кавказе в бронзовом веке но данным археологии.

Для реконструкции собственно исторического процесса необходимо знать этнос, который стоит за археологической культурой.

В вопросах этнической атрибуции археологических культур Центральной Европы и Северного Кавказа мы основываемся на концепции В.А. Сафронова об индоевропейских прародинах и миграциях носителей индоевропейских диалектов с их центральноевропейской прародины на восток и юго-восток в III тыс. до н.э. и других наших разработках ранних этапов эволюции индоевропейской этнолингвистической общности {Николаева, Сафронов, 1999. С. 238-306; Сафронов, Николаева, 2003. С. 125-140; Сафронов, 1989а)4. Дату распада праиндоевропейской общности мы принимаем IV тыс. до н.э., по данным лингвистов {Гамкрелидзе, Иванов, 1984). Эквивалентом праиндоевропейской общности на среднем европейском этапе ее эволюции нами

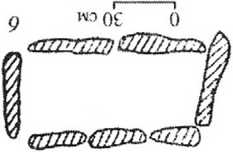

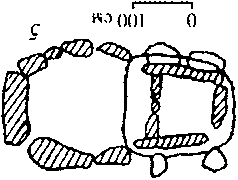

Рис. 2. Сравнительный анализ погребальных сооружений ранне- и среднебронзового века Северного Кавказа, КША и КШК

I - Северный Кавказ: 1 - Геленджик, № б (по: Марковин, 1978); 2 - Новосвободная (по: Марковым, 1978);

3 - Ильская (по: Марковин, 1978); 4 - Эсто-Садок (по: Марковин, 1978); 5 - Джубга (по: Марковин, 1978);

6 - Усть-Джегутинская, 22/2 (по: Нечитайло, 1978); 7 - Усть-Джегутинская (по: Нечитайло, 1978).

II - культура шаровидных амфор Польши (по: Nosek, 1967): / - Раньск; 2 - Медники, Грубешув;

3 - Росеюв; 4 - Потыры; 5 - Шчитно, Влоцлавек; 6 - Осолин.

III - культура воронковидных кубков и шнуровых керамик (по: Fisher, 1956): 1 - Шартвиц; 2 - Фарнстедт; 3 - Гехлиц; 4 - Нитлебен; 5 - Требсдорф; б - Зитишснбах

I II I II

принимается культура Винча (Сафронов 1989а. С. 71-93). Позднеиндоевропейскими пракультурами мы считаем также Лендьел и КВК, а индоевропейскими - производные от КВК и Лендьел, т.е. КША, КШК, Баден.

Праиндоевропейская культура Винча (вторая половина V-IV тыс. до н.э.) обоснованно может считаться древнейшей цивилизацией Старого Света, поскольку в ее памятниках зафиксированы древнейшая письменность, города и ремесла. С появлением Винчи на Балканах началась индоевропеизация Европы, под которой мы понимаем распространение производных от культуры Винча - индоевропейских культур Лендьел и КВК, с севера Балкан до Южной Скандинавии. К позднепраиндоевропейской общности можно также присоединить культуры Триполье В и Гумсльницу, возникшие на винчан-ском субстрате с включением автохтонных неолитических культур (Николаева, 1986. С. 9-12). Таким образом, Европа от Балкан до Скандинавии и от Рейна до Днестра оказывается присоединенной к областям древнейших цивилизаций.

В процессе индоевропеизации Европы северная ветвь праиндоевропей-ской общности, которая соответствует ареалу культуры воронковидных кубков, культуры шаровидных амфор и культуры шнуровых керамик в III тыс. до н.э., развивается в течение 3500-3000 гг. до н.э. изолированно от южной ветви, материализованной в дочерних культурах Винчи и в производных от культуры Лендьел. Область распространения северной ветви позднеиндоевропейской общности совпадает с ареалом индоевропейской гидронимии от Рейна до Вислы, которая была обозначена Г. Крае как “древнеевропейская” (Krahe, 1962; 1964)5, поэтому, по Г. Крае, древнеевропейской стали называть этнолингвистическую общность IV—III тыс. до н.э. в этом ареале, а древнеевропейскими народами - кельтов, италиков, иллирийцев, германцев, балтов, славян, поскольку они проживали на этой территории в исторические времена, сохраняя культурную эстафету от III тыс. до н.э. во многих элементах культуры. Соотнесение территории и хронологических границ археологических культур IV—III тыс. до н.э. от Рейна до Вислы с областью древнеевропейской гидронимии приводит к заключению, что культура

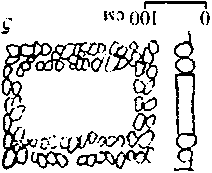

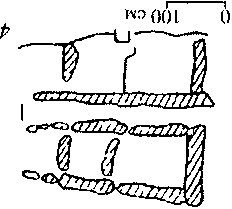

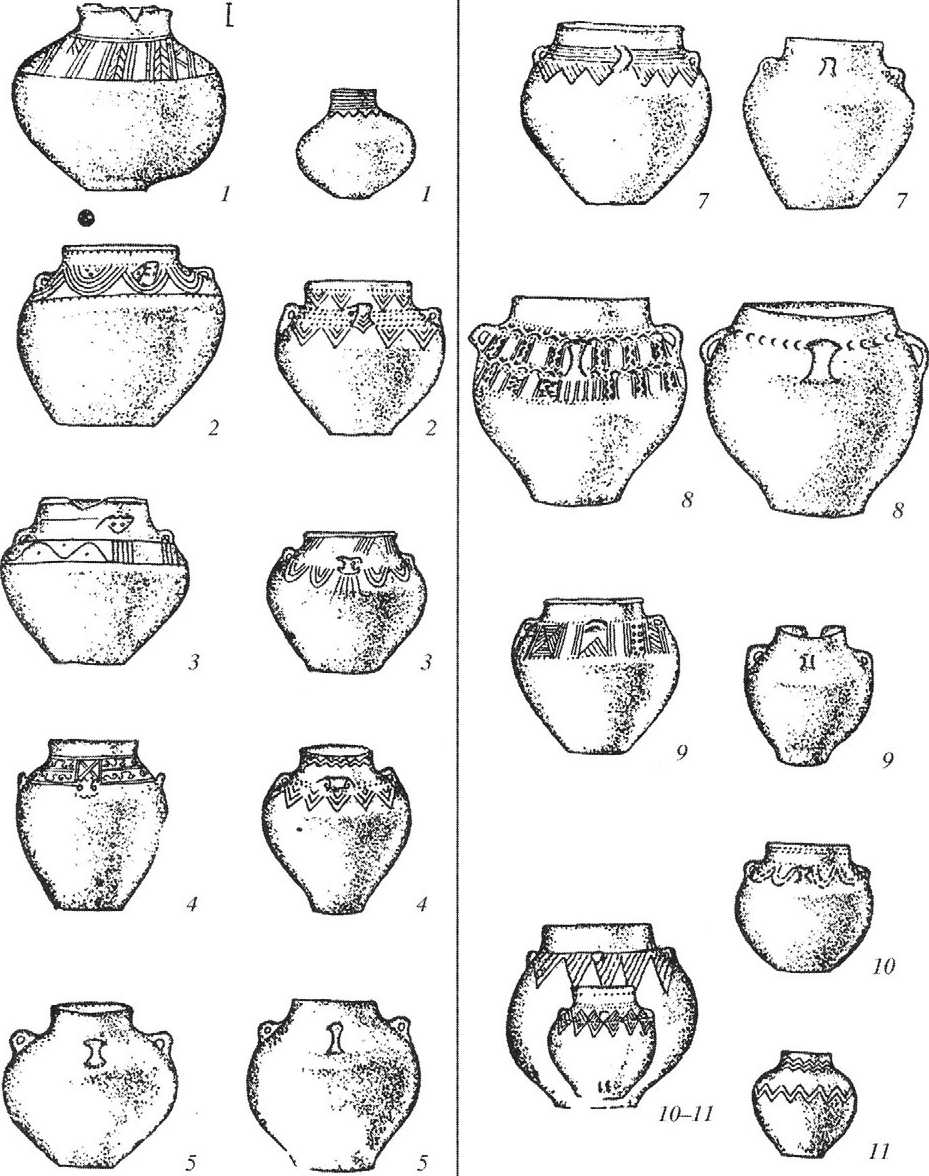

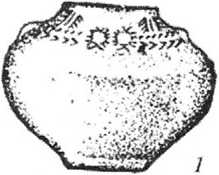

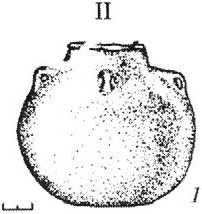

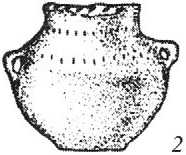

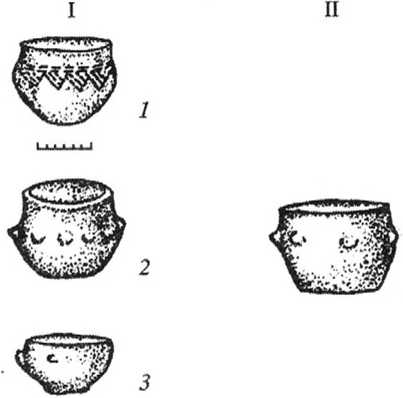

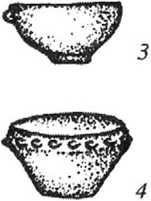

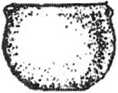

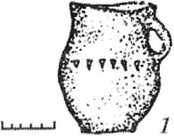

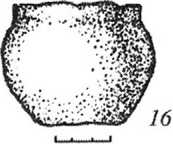

Рис. 3. Сравнительный анализ керамического инвентаря КТК, КША

/- сосуды кубано-терской культуры: / - Ногир 1/15 (по: Николаева, 1980а); 2 - Усть-Джсгутинская 17/1; 3 - Усть-Джегутинская 19/1; 4 - Усть-Джегутинская 19/1(2); 5 -Усть-Джегутинская 33/2 (по: Нечитайло, 1978); 6 Хазнидон-Урух 5/3; 7 - Хазнидон 1/2; 8 - Ногир (Пригородный) 1/8; 9 - Хазнидон-Урух 2/4; 10- Хазнидон-Урух 1/3; 11 - Хазнидон-Урух 5/1; 72 - Хазнидон-Урух 2/4 (по: Николаева, 1981).

II - керамика КША Польши и Украины: 1 - Кальск, Швебодин (по: Nosek, 1967); 2 - Польша (по: Wislanski, 1966); 3 - Клементовице, Пулавы, B/IV (по: Nosek, 1967); 4 - Кучина, Влоцлавек (по: Nosek, 1967); 5 - Скочка, Шубин (по: Nosek, 1967); 6 - Наирам, Оструда (по: Nosek, 1967); 7 - Романы, Шчитно (по: Nosek, 1967); 8 - Важевники (по: Nosek, 1967); 9, 10 - Суемцы, Волынь (по: Левицкий, 1929); 11 - Польша (по: Wislanski, 1966); 72 - Романы, Шчитно (по: Nosek, 1967)

III

воронковидных кубков IV—III тыс. до н.э. - это и последняя ступень развития позднеиндоевропейской общности, и начало существования древнеевропейской общности6.

В III тыс. до н.э. в связи с аридизацией климата приходят в движение разные группы индоевропейцев (индоиранцы, тохары), в том числе и “древнеевропейцы” {Николаева, 2006; 2007; 2009а). Именно в среде КВК, позднего Лендьсла и раннего Бадена зарождается новая форма экономики -полукочевое скотоводство. Культура воронковидных кубков, определяемая как “древнеевропейская”, распадается в XXVIII в. до н.э. на три культуры: первая - собственно КВК, которая существует на территории Германии, Польши, Чехии, Молдовы, Закарпатья до XXIII в. до н.э.; вторая - культура шаровидных амфор (КША), охватившая те же территории, исчезающая в западном варианте одновременно с КВК, но развивающаяся в восточном варианте и на восточных границах достигшая Днепра к XXIII в. до н.э. (АУССР, 1971. С. 240-250), и третья - культура шнуровых керамик (КШК) и боевых топоров (АУССР, 1985. С. 292-317), образовавшая вместе с КША первые катакомбные памятники Злоты XXI-XX вв. до н.э. {Krzak, 1976; Николаева, Сафронов, 1981. С. 4-26). Носители названных “древнеевропейских” культур пришли в движение во второй половине III тыс. до н.э., достигли Северного Кавказа к XXII в. до н.э. и приняли участие в формировании местного бронзового века в этом регионе {Николаева, 2006. С. 3 и сл.).

Сравнительно-типологический анализ керамики и погребального обряда КША и дольменов Новосвободной определяет атрибуцию Новосвободной как “древнеевропейскую” {Сафронов, 1989а. С. 217-242). Совмещение ареала индоарийской топонимики от Карпат до Восточного Приазовья {Трубачев, 1999. С. 220-23 8) и ареала кубано-днепровской культуры позволило установить этническую атрибуцию КДК с повозками как индоарийскую {Николаева, Сафронов, 1983; Сафронов, 1989а. С. 155 и сл., 205 и сл.)

Выделение кубаио-терской культуры {Николаева, 1980а. С. 97-120; 1987) из аморфного массива памятников всего Северного Кавказа, называемого

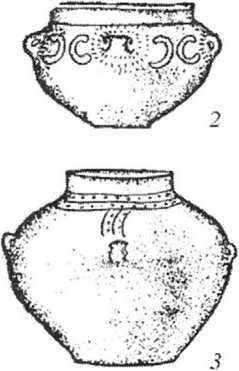

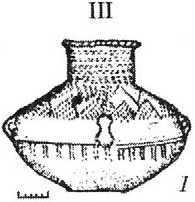

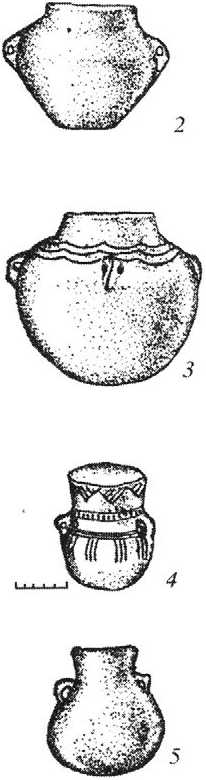

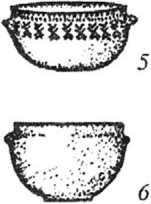

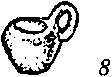

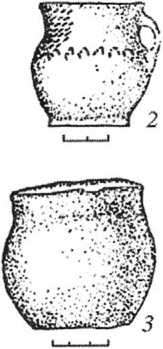

Рис. 4. Сравнительный анализ керамики КТК, КША, КШК

/ - сосуды кубано-тсрской культуры: 1 - Хазиидон 1/4; 2 - Дзуарикау 4/1; 3, 4- Дзуарикау 3/2 (по: Николаева, 1980а; 1981); 5 - Чегем II, курган 51 (по: Бетрозов, Нагоев, 1973); б - Усть-Джегутинская 42/6 (по: Нечитайло, 1978); 7-Дзуарикау 6/1

II - сосуды культуры шаровидных амфор (по: Nosek, 1967): / - Польша; 2 - Лаз Стопки, Пулавы Г/ гробница 1; 3 - Рациборовицс, Грубешув; 4 - Венец, Влоцлавек; 5 - Вербово, Нидица; 6 - Клементовице, Пулавы

III - сосуды культуры шнуровой керамики: 1 - Кетры, Опольске, гробница 2711; 2 - Дроза, гробница 8 (по: Lucas, 1965); 3, 4 - КШК (по: Lowe, 1959)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г.

“севсрокавказской культурой” {Марковин, 1963), позволило перейти к решению вопросов ее происхождения. Кубано-терская культура (КТК) была сопоставлена с культурой шаровидных амфор (КША) Польши и Прикарпатья по погребальному обряду и керамике.

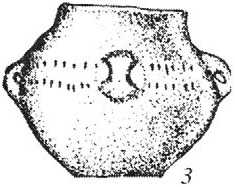

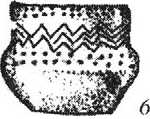

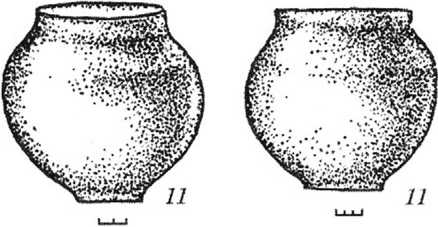

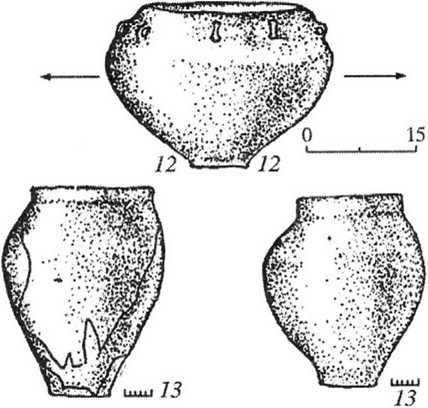

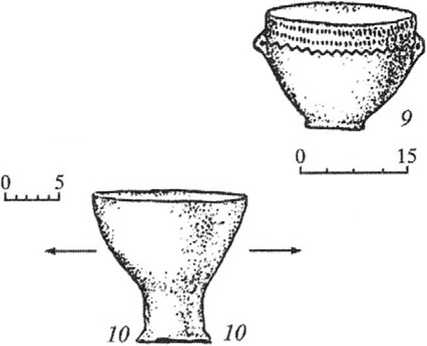

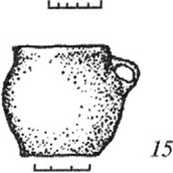

Происхождение кубано-терской культуры мы установили по 23 элементам погребального обряда (рис. 1, 2), по 33 формам керамики, имеющим аналогии в основных типах керамики КША и КШК (рис. 3-6) {Николаева, 1980а. С. 97-120).

Из 29 специфических признаков обряда погребения КТК (курганы земляные, каменные, каменные панцири, кромлехи, ровики, стелы/менгиры, каменная наброска над могилой, ямы, ямы под плитой, под циновкой, ямы с дном из речной гальки, ямы с дном, обмазанным глиной, ямы под настилом, обмазанным глиной, ямы, с заплечиками под плитой, ямы с выложенными плиткой стенами; ямы, оконтуренные камнем по краю; ямы с каменной забутовкой; ящик из сплошных плит; ящики-склепы из плитки; ящики, выложенные булыжниками; вытянутое положение скелета; скорченное на боку; скорченное на боку с руками перед лицом; скорченное на спине; парные и коллективные; ритуальные захоронения животных) 22 признака присутствовали в памятниках КША {Николаева, 1980а. Табл. 1. С. 101-103). Таким образом, сходство между КТК и КША по выделенным признакам погребального обряда достигает 70%, что говорит об их однокультурности {Федоров-Давыдов, 1987).

Сравнительно-типологический анализ керамики КТК и КША основан на сопоставлении 200 сосудов КША и КШК (по каталогам КША: Nosek, 1967; Wislanski, 1966; Nagel, 1985; по каталогам КШК: Behrens, 1973; Lucas, 1965; Lowe, 1959; Mattias, 1974) и 200 сосудов кубано-терской культуры. При том, что выборки равны, в КТК представлены все основные типы КША: 1 - амфоры шаровидные (Ногир I/I5); 2 - амфоры куявские орнаментированные (Ногир 1/8); 3 - амфоры двуушковые (Ногир I/I3); 4 - миски полусферические (Лечинкай 4/1); 5 - кубки и кубковидные сосуды (Дзуарикау 3/2); 6 -амфорки (Верхний Акбаш 1/10; Дзуарикау 8/5). Аналогии 35 сосудам КТК соответствуют 33 сосудам КША, а коэффициент сходства культур достигает почти 100% по 1/6 части выборки керамического инвентаря двух культур. Следует подчеркнуть, что сравниваемые формы сложны и не могут появиться конвергентно в каждой из культур {Николаева, 1980а. С. 108; 1987).

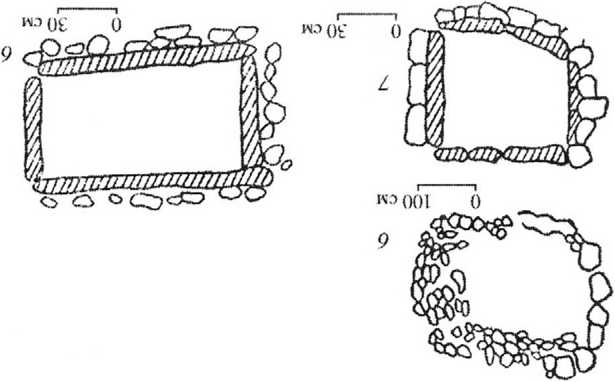

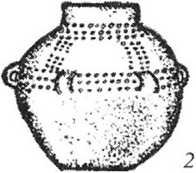

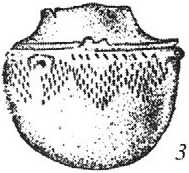

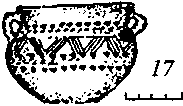

Рис. 5. Сравнительно-типологический анализ КТК, КША, КШК

I - сосуды кубано-терской культуры: / - Дзуарикау 8/5 (по: Николаева, 1980а); 2 - Верхний Акбаш 1/10 (по: Морковин, 1963); 3 - Суворовская 7/5; 4 - Суворовская 17/15 (по: Нечитайло, \<ИУу, 5,6- Новосвободная; 7, 8 - Дзуарикау 3/2 (по: Николаева, 1980а).

II - сосуды культуры шаровидных амфор: 1 - Польша (по: Wislanski, 1966, № 90а); 2 - Фрыг-нова, Оструда (по: Nosek, 1967); 3 - Трелково, Шчитно, гробница 2 (по: Nosek, 1967); 4 - Ран-кув-Парцслс, Гарводин (по: Nosek, 1967); 5 - Скочка, Шубин (по: Wislanski, 1966); 6 - Старый Мирополь, Украина (по: Левицкий, 1929).

III - сосуды культуры шнуровых керамик (по: Lucas, 1965). 1 - Гермик; 2 - Боббе; 3 - Кляйн-пашибен; 4 - Герлебок; 5 - Форет Лома; 6 - Кляйнзербст

Вместе с тем сознавая тот факт, что всегда будет оставаться предметом спекуляции степень сходства сравниваемых объектов, для обоснования нашей гипотезы о европейском/древнеевропейском происхождении культур бронзового века центральной части Северного Кавказа мы расширили базу объективных доказательств, обратившись к данным лингвистики и сравнительно-исторической мифологии.

По нашему мнению, несомненным доказательством присутствия на Кавказе “древнеевропейцев” являются индоевропеизмы в картвельских языках, выявленные Г.А. Климовым (1994). В его работе «рассматриваются 15 параллелизмов, претендующих на общекартвельский характер (т.е. датированных ранее XIX в. до н.э.); 40 параллелизмов грузинско-занского хронологического уровня; и 40 параллелизмов более позднего, но все еще “доисторического” уровня, т.е. до появления армян, греков, персов». Общекартвельский (южнокавказский) язык Г.А. Климов датирует IV—III тыс. Дифференциация общекартвельского, по данным глоттохронологии, относится к концу III - началу II тыс. до н.э., когда выделяется сванский язык; второй обособившийся ареал - грузинско-занский. Далее грузинско-занский делится на грузинский и занский (колхский) языки не позднее конца II тыс. до н.э. (Климов, 1994. С. 6).

Из 15 параллелизмов между пракартвельским и индоевропейскими языками корнесловы ‘сердцевина, ядро плода’ имеет продолжение в германских, балтских, и славянских языках; корнеслов ‘четыре’ отражает развитие, имеющее место в кельтских и германских языках (Климов, 1994. С. 62); корнеслов ‘игла, колючка’ находит продолжение в кельтских, балтских, славянских языках (Климов, 1994. С. 93); картвельская основа ‘стоять’ (о засухе, жаре) имеет аналогичное продолжение в кельтских и германских языках. Эти лингвистические данные позволяют датировать появление индоевропейцев/ древнеевропейцев на Северном Кавказе не позже XIX в. до н.э.

Отмечено 40 параллелизмов в грузинско-занских и индоевропейских языках. Наиболее близкие аналогии для грузинско-занской основы ‘бурдюк, сума’ зафиксированы в германских языках. Другой грузинско-занский архетип ‘безрогий бык’ имеет аналогии в балтийских диалектах (Климов, 1994. С. 99). Этот факт особо отмечен Г.А. Климовым как неожиданный и остался непонятым даже самим исследователем, но хорошо объясним в свете нашей концепции присутствия древнеевропейцев на Кавказе во II тыс. до н.э., кото-

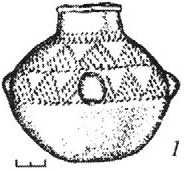

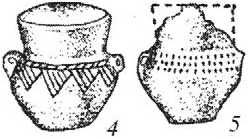

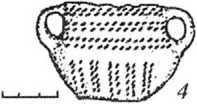

Рис. 6. Сравнительный анализ керамики КТК, КША и КШК

I - сосуды КТК - Северный Кавказ: 1 - Кисловодская к/п (по: Деген, 1941); 2, 8 - Нальчик “садки” (по: Деген, 1941); 3 - Кабардинский парк 2/4 (по: Деген, 1941);4, 9 - Суворовская 11/11, 13/3 (по: Нечитайло, 1978); 5-7 - Дзуарикау 4/1(по: Николаева, 1980а); 10 - Чегем II 6/4 (по: Бетрозов, Нагоев, 1973); 11, 12 - Константиновское плато 2/15; 13—16 - Дзуарикау 10/1, 4/1, 3/2, 1/6 (по: Николаева, 1980а); 17 - Хазнидон-Урух 2/2 (по: Николаева, 1981).

II - сосуды КША Польши: 1, 2, 12 - Польша (по: Wislanski, 1966. № 296); 3 - Пикутково, Влоцлавек (по: Nosek, 1967); 6, 7 - Волынь (по: Левицкий, 1929); 8 - Стрельцы (по: Wislanski, 1966); 4,9- Паднево, Могильно (по: Nosek, 1967); 10- Пикутково, Влоцлавек (по: Nosek, 1967); 11 - Межановицы, Опатув (по: Nosek, 1967); 13 - Клементовицы, Пулавы (по: Nosek, 1967).

Ill - сосуды КШК области Эльба-Заале: 1-3 Германия (по: Lowe, 1959); 4 - Поповцы, Волынь

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. рые представляли слабо расчлененную на диалекты этно-лингвистическую общность, включавшую и прабалтийские диалекты.

Грузинско-занская основа ‘луг, пастбище’ имеет отчетливую аналогию в хеттском языке (Климов, 1994. С. 106), что важно в свете предложенной хеттской атрибуции дольменной культуры Северного Кавказа (Сафронов, 1989а).

Грузинско-занский корнеслов ‘виноградная лоза’ сопоставляется непосредственно с диалектным славянским корнесловом (Климов, 1994. С. 108). ‘Самец, баран’ в формальном и семантическом плане сопоставим с продолжением индоевропейского архетипа в латинском и балтийских языках (Климов, 1994. С. 109). ‘Жаба’ представлена балто-славянскими, германскими соответствиями (по выражению Г.А. Климова, “является диалектным североевропейским соответствием картвельскому архетипу’’) (Климов, 1994. С. 111). ‘Поросенок’ в грузинско-занском имеет соответствия в литовских и славянском языках; ‘тина’ имеет аналогии в литовском; ‘лиса’ - в германском и кельтских языках (Климов, 1994. С. 124). ‘Пыль’ имеет аналогии в германских языках (Климов, 1994. С. 126). ‘Медь’ имеет отчетливые параллели с латинской и литовской формами, которые переводятся как ‘светить, сверкать’ (Климов, 1994. С. 133).

Особого внимания заслуживает грузинско-занская основа ‘обух топора’, имеющая аналогии в кельтских, италийских, германских и балто-славянских ветвях индоевропейского праязыка (Климов, 1994. С. 156), а ‘журавль’ в грузинско-занском языке фонетически и семантически особенно близок к славянскому, а также к латинскому и балтийским языкам (Климов, 1994. С. 163).

Таким образом, 18 из 40 параллелизмов между грузинско-занским и индоевропейскими языками находят точные аналогии в кельтских, италийских, германских, балтийских, славянских языках, т.е. языках, выделившихся из древнеевропейской лингвистической общности. Эти индоевропеизмы были усвоены грузинско-занским языком не позже конца II тыс. до н.э., по Г.А. Климову. Остальные параллели представлены в иранских, индоарийских, греческих языках.

Заимствования в грузинско-занском языке лексем из индоарийского языка Г.А. Климов объясняет контактами картвелов с переднеазиатскими арийцами. Учитывая древнеиндийскую типологию топонимики Приазовья и Прикубанья, установленнную О.Н. Трубачевым (Трубачев, 1999), эти факты заимствований из индоарийского в грузинско-занский скорее свидетельствуют о контактах двух этнических групп на Кавказе и еще раз подтверждают присутствие индоариев в виде культуры с повозками как в Прикубанье (КДК), так и в Закавказье (культура Бедени). Появление повозок в Закавказье объясняется тем, что индоарии (кубано-днепровская культура с повозками XXV-XX вв. до н.э.) перешли в XX в. до н.э. Кавказский хребет и достигли Северной Месопотамии к XVIII в. до н.э. (к этому времени зафиксирован митаннийский диалект индоарийского языка) (Сафронов, 1989а. С. 217). В процессе этого движения индоарии контактировали с картвелами. Так возникли смешанные памятники Бедени (Дедабришвили, 1979; Сафро- нов, 1989а. С. 176; Гей, 2000. С. 203-205) и появились эти заимствования из индоарийского в грузинско-занский язык.

Происхождение 50% аналогий в грузинско-занском из индоевропейских языков, называемых Г. Крае “древнеевропейскими”, свидетельствует о непосредственных контактах картвельских племен с “древнеевропейцами”, еще слабо расчлененными на отдельные диалекты - кельтские, италийские, германские и балто-славянские. Такое состояние “древнеевропейской” общности по данным археологии отмечается эквивалентной ситуацией в III тыс. до н.э., когда в Центральной Европе существуют почти одновременно три культуры - воронковидных кубков, шаровидных амфор и шнуровых керамик. Они перегруппировываются в Центральной Европе внутри “древнеевропейского массива”, не меняют его общего контура и содержания. Заимствования в картвельские языки из древнеевропейского должны были появиться тогда же, когда впервые в центральной части Северного Кавказа появились группы “древнеевропейцев”, на раннем этапе кубано-терской культуры XXI-XIX вв. до н.э. в другом случае индоевропейские лексемы языка древнеевропейцев, оставшихся в Европе, претерпели бы изменения в процессе изолированного развития от центральноевропейских “древнеевропейцев” до древнеевропейцев, достигших Северного Кавказа и не показали бы демонстрируемых Г.А. Климовым картвело-индоевропейских схождений.

Существование древнейших индоевропеизмов в грузинско-занском языке позволяет объяснить появление куро-аракских форм сосудов в ку-бано-терских погребениях и наоборот кубано-терских артефактов в куро-аракских памятниках (Дзуарикау 1/15, 2/2); многие элементы керамической технологии в КТК (полушарные ручки, розовый цвет внутренней поверхности в сосудах, многочисленная металлургическая продукция Закавказья на Северном Кавказе в виде серии топоров). Следовательно, на основании индоевропеизмов в картвельских языках, имеющих общую основу со всеми “древнеевропейскими” языками, мы можем говорить не о миграции отдельных племен исторических диалектов древнеевропейских языков - германцев, балтов, славян, кельтов, - а о сдвиге из Малопольши, Прикарпатья на Северный Кавказ части массива слабо дифференцированных “древнеевропейцев ”, как еще некоего целого.

Альтернативой “древнеевропейской” миграции из Центральной Европы на Северный Кавказ через Восточную Европу, изложенной выше по данным археологии и лингвистики, является концепция лингвистов Т.В. Гамкрелид-зе и В.В. Иванова об индоевропейской прародине в Передней Азии (культуры Шому-Тепе и Халаф) (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 897), о “вторичной древнеевропейской прародине” в Северном Причерноморье (древнеямная культура - эквивалент этой прародины)7. Авторы считают, что следы пребы- вания “древнеевропейцев” в Северном Причерноморье отмечены гидронимией, аналогичной гидронимии Центральной Европы (Солучка на Украине и Солонтиа в Европе, приток Роны; Бреща на Украине - Брента в Венеции; Мурава, Морава, Альта в Северном Причерноморье и Альтинум в Венеции, а также Стрыпа, Иква) (Трубачев, 1968. С. 131-132, 177).

Нашей концепции соответствуют как наблюдения лингвистов о древнеевропейском характере названий малых рек на юге Восточной Европы, так и мнение об ареальном союзе или слабо расчлененном массиве мигрирующих древнеевропейцев, поскольку гидронимия малых рек Украины говорит о реальном прохождении и оседании “древнеевропейцев” в Северном Причерноморье по пути следования на Северный Кавказ. Большое число сходных по облику культур на пути от Карпат до Кавказа указывает именно на смещение этнического слабо расчлененного массива, но не отдельных четко определенных культур.

В Северной Осетии есть древнейший топонимический пласт (780 единиц), который невозможно объяснить из существующих языков на Северном Кавказе (Цагаева, 1971. С. 118-122). Эти топонимы, возможно, также связаны с “древнеевропейской” миграцией в конце III - начале II тыс. до н.э. Древнеевропейские корнесловы отмечены и в осетинском языке (Абаев, 1965).

Убедительным аргументом в пользу миграции древнеевропейцев из Центральной Европы, которую мы обосновали сравнительно-типологическим анализом форм КТК, КША, КШК; более древними памятниками этих культур в Европе относительно восточноевропейских8; индоевропеизмами в картвельском праязыке и грузинско-занском языке; всей логикой этапов эволюции праиндоевропейской общности (из Европы в Малую Азию, Восточное Средиземноморье, на Балканы в Европу до Скандинавии) на отрезке от IX до III тыс. до н.э., является сравнительная мифология, свидетельствующая о сложении всех основных сюжетов “Нартского эпоса” в области обитания древнеевропейцев еще в Центральной Европе. Исследователи “Нартского эпоса” Ж. Дюмезиль (1976. С. 70, 80, 98-99, 111-122; 1990. С. 13-14, 64-71, 168 и сл.) и В.И. Абаев (1945. С. 56-69, 105-117) показали, что сюжет Сослан-Сырдон восходит к сюжету о Бальдре - Локи из “Старшей Эдды”; сюжет о Батразе связан с кельтским эпосом о Кухулине и средневековыми легендами о короле Артуре; сюжет о Хамыце и его жене имеет параллели в сюжетах ведийской (индоарийской) литературы, а также в кельтской мифологии.

Сюжет о волшебной яблоне, которая растет в саду у Нартов, и о дочери Морского царя, Донбеттыра, - Дзерассе, превращающейся в голубку и похищающей яблоки, идентичен сюжету русской волшебной сказки о Жар-птице, похищающей яблоки бессмертия, и смешан в “Нартском эпосе” с элементами другой русской волшебной сказки о дочери Морского царя, Василисе Премудрой, которая существует и в обличье голубки, и прекрасной девы, как и Дзерасса.

Просьба Дзерассы сторожить ее могилу 3 дня вызывает реминисценцию другой русской народной сказки о старике и его сыновьях и о просьбе старика-отца к своим сыновьям сторожить три дня его могилу. Третьему сыну, исполнившему сыновний долг, достается Сивка-Бурка, волшебный конь. Хотя сыновья Дзерассы не исполнили обещания, из ее могилы также через 9 месяцев появляется волшебный конь, аналог Сивке-Бурке, и Сатана, в которой просматриваются черты Великой богини ностратической эпохи (Сафронов, Николаева, 2003; Николаева, Сафронов, 1999).

Таким образом, “Нартский эпос” включает в себя часть древнегерманского эпоса “Эдда”, элементы и сюжеты кельтской мифологии, мотивы русской народной сказки, а также сюжеты индоарийского происхождения о рождении Сослана, нерожденного сына Сатаны, и восходит к общему древнеевропейскому эпосу, поскольку все мифы и сказания очень сложны и не могли появиться конвергентно. Ж. Дюмезиль и В.И. Абаев датируют сложение эпоса скифской эпохой, однако дату эту следует корректировать, поскольку все вместе сюжеты могли появиться только в Центральной Европе у “древнеевропейцев” в III тыс. до н.э. Миграции “древнеевропейцев” на Кавказ заложили основу для формирования ядра “Нартского эпоса” в конце III - первой половине II тыс. до н.э., как кавказского варианта древнеевропейских мифов.

Исследователи (Дюмезиль, Абаев) считают, что создатели этого эпоса -осетины, от которых эпос был воспринят соседями, населением, говорившим на севернокавказских языках. Данные археологии говорят, что центр кубано-терской (древнеевропейской) культуры был на территории Северной Осетии и соседней Кабарды, где осетины появились не ранее XIV в. до н.э. Поэтому осетины являются не создателями, а хранителями эпоса, который бытовал на Кавказе задолго до их появления в той среде “древнеевропейцев” Кавказа, которые вошли в состав осетинского народа. Сохраниться эпос мог только в индоевропейской среде (к каковой принадлежат и осетины), а присутствие индоевропейцев на Северном Кавказе археологически и лингвистически фиксируется с III тыс. до н.э. Древнеевропейцы Центральной Европы после первого распада древнеевропейской общности в III тыс до н.э. сохранили отдельные сюжеты общего древнеевропейского эпоса, частично их утратили.

Таким образом, этнокультурные процессы на Северном Кавказе в Hill тыс. до н.э. заключаются в появлении древнеевропейцев на Северном Кав- казе в конце Ш-П тыс. до н.э., о чем свидетельствуют данные археологии Северного Кавказа, Польши, Центральной Европы III тыс. до н.э.; определяются взаимодействием древнесвропейцев с пракартвелами и картвельскими племенами, о чем говорят синкретичные комплексы куро-аракской и кубано-терской культуры как на Северном Кавказе, так и в Закавказье конца III - начала II тыс. до н.э., а также индоевропеизмы в картвельских языках, выявленные Г.А. Климовым.

О присутствии древнесвропейцев в Северной Осетии говорит топонимика данного региона и древнеевропейские корнесловы в осетинском языке. О прохождении древнесвропейцев через Северное Причерноморье из Центральной Европы на Кавказ свидетельствует гидронимия малых рек Правобережной Украины. Связи Центральной Европы и Кавказа в конце Ш-П тыс. до н.э. объясняют схождения мифологических сюжетов “Эпоса о Нартах”, “Эдды”, кельтских мифов о Кухулине и эпоса о короле Артуре, русских сказок и былин, а также сказок балтийских народов. И наоборот, эти схождения мифов указывают на то, что на Северный Кавказ пришли не отдельные индоевропейские народы (от кельтов до славян), а именно диалектно слабо дифференцированная “древнеевропейская ” этнолингвистическая общность. Древнеевропейцы не только повлияли на строй и лексику картвельских языков, но и духовно консолидировали неиндоевропейское население Кавказа, передав ему свою систему ценностей, нашедшую отражение в “Нартском эпосе”, который все народы Кавказа считают своим достоянием (Николаева, 2005. С. 91-94).

Список литературы Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в III-II тыс. до н. э. по данным археологии, лингвистики и мифологии

- Абаев В.И., 1945. Нартовский эпос. Дзауджикау.

- Абаев В.И., 1965. Скифо-европейские изоглоссы. М.

- Андреев Н.Д., 1995. Прикарпатье -общая родина трех праязыков: бореального, индоевропейского и славянского//Лексикология, лексикография, грамматика: Лингвистические исследования 1995. СПб. рхеология Украинской ССР. Киев, 1985.

- Бетрозов Р.Ж., Нагоев А.Х., 1973. Основные итоги раскопок курганов эпохи бронзы у с. Чегем 1 и Чегем 2//Археология и вопросы древней истории Кабардино-Балкарии. Нальчик. Т. 1.

- Гамкрелидзе Т.В., 1984. К методике реконструкции системы праязыка и локализации прародины его носителей//Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М. Т. 2.

- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси.

- Гей А Н., 2000. Новотиторовская культура. М.

- Гимбутас М., 2006. Цивилизация Великой Богини: Мир Древней Европы. М.

- Деген Б.Е., 1941. Курганы в Кабардинском парке г. Нальчика//МИА. № 3.

- Дедабришвили Ш.Ш., 1979. Курганы Алазанской долины. Тбилиси.

- Дергачев В.А., 1986. Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинев.

- Дюмезилъ Ж., 1976. Осетинский эпос и мифология. М.

- Дюмезиль Ж., 1990. Скифы и нарты. М.

- Дьяконов И.М., 1984. Сравнительное языкознание, история и другие смежные науки//Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М. Т. 2.

- Климов Г.А., 1994. Древнейшие индоевропеизмы картвельских языков. М.

- Кореневский С.Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. М.

- Левицкий И.Ф., 1929. Пам'ятки мегалггично!' культури на Волыни//Антрополопя. Т. II.

- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

- Маркович В.И., 1963. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы. II тыс. до н.э.//МИА. №93.

- Маркович В.И., 1978. Дольмены Западного Кавказа. М.

- Милитарев А.Ю., 1984. Современное сравнительно-историческое языкознание: что оно может дать исторической науке//Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М. Т. 2.

- Мунчаев P.M., Мерперт Н.Я., 2002. Телль Хазна 1: Раскопки 2001 года//РА. № 4.

- Нечитайло А.Л., 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев.

- Нечитайло А.Л., 1979. Суворовский курганный могильник. Киев.

- Николаев Г.А., 1981. Классификация катакомбных могил эпохи бронзы Северной Осетии и Прикубанья//Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе.

- Николаев С.Л., Старостин С.А., 1984. Северно-кавказские языки и их место среди других языковых семей Передней Азии // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М. Т. 3. иколаева Н А., 1980а. Выделение Кубано-терской культуры ранне- и среднебронзового века на Северном Кавказе // Проблемы археологии Северной Осетии. Орджоникидзе.

- Николаева Н.А., 19806. Повозки Западного Прикубанья и вопросы появления первых индоевропейцев в Восточной Европе//Проблемы эпохи энеолита степной и лесостепной полосы Восточной Европы: Тез. конф. Оренбург.

- Николаева Н.А., 1981. Периодизация кубано-терской культуры: Исторические судьбы KTK в катакомбную эпоху//Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе.

- Николаева Н.А., 1982. Проблемы классификации, хронологии и этнической атрибуции майкопской культуры в археологической литературе//Хронология бронзового века Северного Кавказа. Орджоникидзе.

- Николаева Н.А., 1983. Основные тенденции в сложении концепции среднебронзового века Северного Кавказа и Предкавказья в 50-70-е годы XX в.//Кочевники Азово-Каспийско-го междуморья. Орджоникидзе.

- Николаева Н.А., 1984. О пракартвело-индоевропейских контактах по археологическим данным//Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. и докл. конф. М. Ч. 1.

- Николаева Н.А., 1986. Об основных линиях развития в Балкано-Карпатском регионе//Балканы в контексте Средиземноморья: Проблемы реконструкции языка и культуры. М.

- Николаева Н.А., 1987. Кубано-Терское междуречье в эпоху ранней и средней бронзы: Автореф. дис.... канд. ист. наук. Л.

- Николаева Н.А., 1989. Северная Осетия в ранне-и среднебронзовом веке: (модель выделения археологической культуры)//Учен. зап. Комиссии по изучению памятников цивилизаций древнего и средневекового Востока Всесоюзной ассоциации востоковедов. М.

- Николаева Н.А., 2001. Лингво-археологические реконструкции как форма моделирования исторического процесса в первобытности//Историческое знание и интеллектуальная культура: Мат-лы конф. ИВРАН. М.

- Николаева Н.А., 2005. Древнеевропейцы на Северном Кавказе // История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография: III чтения памяти академика О.Н. Трубачева. М. иколаева, 2006. Древнеевропейцы на Северном Кавказе // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. Сер. "История и политические науки". № 1. иколаева, 2007. Индоарии на Северном Кавказе // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. Сер. "История и политические науки". № 1. иколаева, 2009а. Проблемы исторической реконструкции в археологии, калиброванные даты и новые решения майкопской проблемы // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. Сер. "История и политические науки". № 1. иколаева, 20096. Древнеевропейцы III тыс. до н.э. в Восточной Европе: (механизм формирования раннекатакомбного горизонта) // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. Сер. "История и политические науки". № 1.

- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1974. Происхождение дольменной культуры Северо-Западного Кавказа//Сообщ. Научно-методического совета по охране памятников. М. Т. 7.

- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1980. Курганный могильник у с. Дзуарикау//Проблемы археологии Северной Осетии. Орджоникидзе.

- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1981. Древнейшая катакомбная культура Северного Кавказа и проблема появления катакомбного обряда в Восточной Европе//Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе.

- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1983. Проблема появления колесного транспорта в Европе: Древнейшие повозки Восточной Европы: Выделение кубано-днепровской культуры -культуры древнейших повозок//Кочевники Азово-Каспийского междуморья. Орджоникидзе.

- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1999. Истоки славянской и евразийской мифологии. М.

- Резепкин А.Д., 1989. Северо-Западный Кавказ в эпоху ранней бронзы: (по материалам погребальных памятников новосвободненского типа): Автореф. дис.... канд. ист. наук. JL

- Сафронов В.А., 1974. Классификация и датировка памятников бронзового века Северного Кавказа//Сообщения Научно-методического совета по охране памятников культуры. М. Вып. 7.

- Сафронов В.А., 1981. Катакомбные памятники предгорной зоны Северной Осетии//Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе.

- Сафронов В.А., 1982. Хронология, происхождение и определение этнической принадлежности майкопской культуры по археологическим и письменным источникам//Хронология памятников эпохи бронзы Северного Кавказа. Орджоникидзе.

- Сафронов В.А., 1989а. Индоевропейские прародины. Горький.

- Сафронов В.А., 19896. Старые и новые гипотезы об индоевропейской прародине//Новое о Древнем Востоке. М. (На араб. яз.).

- Сафронов В.А., Николаева Н.А., 2003. История Древнего Востока в Ветхом Завете. М.

- Трубачев О.Н., 1968. Названия рек Правобережной Украины. М.

- Трубачев О.Н., 1999. Indoarica в Северном Причерноморье. М.

- Федоров-Давыдов Г.А., 1987. Статистические методы в археологии. М.

- Цагаева А.Дз., 1971. Топонимия Северной Осетии. Орджоникидзе.

- Яровой Е.В., 1985. Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР. Кишинев.

- Behrens Н., 1973. Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Berlin.

- Fisher U., 1956. Die Graber der Steinzeit im Saalegebiet. Berlin.

- Krahe H., 1962. Die Struktur der alteuropaischen Hydronimie//Akademie der Wiessenschaft und der Literatur. Abhandlungen des Geistes-und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Wiesbaden. № 5.

- Krahe H., 1964. Unsere altesten Fltissnamen. Wiesbaden.

- Krzak Z., 1976. The Zlota culture. Warsaw.

- Lowe G., 1959. Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik. Berlin

- Lucas H., 1965. Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik. Berlin. Bd. 2.

- Mattias W., 1974. Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik. Berlin. Teil 4.

- Nagel E., 1985. Die Erscheinungen der Kugelamphorenkultur im Norden der DDR. Berlin.

- Nosek S., 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce. Wroclaw; Warszawa; Krakow.

- Rezepkin A.D., 2000. Das frtihbronzezeitliche Graberfeld von Klady und die Maikop kultur in Nordwestkaukasien//Archaeology in Eurasien. Bd. 10.

- Wislanski Т., 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce polnocno-zachodniej. Wroclaw; Warszawa; Krakow.