Этнологический подход к сибирской зооморфной скульптуре: в поисках смыслового содержания верхнепалеолитических изображений

Автор: Сазелова С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.

Бесплатный доступ

В археологических интерпретационных моделях нередко используются параллели, относящиеся к близким к современности группам, обитающим в арктических и субарктических регионах Сибири. Эти параллели весьма важны для понимания археологических материалов, статичных по своей природе, поскольку позволяют учесть динамику социальных и символических систем близких к современности сообществ. В статье анализируются электронные базы данных, а также научная литература по зооморфным и териантропным фигуркам, собранным в ходе Джесуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции. Обсуждаются возможный смысл и мифологический контекст зооморфных изображений. Некоторые аспекты палеоэтнологических данных частично применимы к зооморфной скульптуре верхнего палеолита.

Джесуповская северо-тихоокеанская экспедиция, мифология, палеоэтнология, сибирь, верхнепалеолитическое искусство, зооморфные фигурки

Короткий адрес: https://sciup.org/14523067

IDR: 14523067 | УДК: 398+73.04

Текст научной статьи Этнологический подход к сибирской зооморфной скульптуре: в поисках смыслового содержания верхнепалеолитических изображений

Исследования процессов хозяйственной и культурной адаптации в близких к современности арктических и субарктических группах Сибири выявили этнологические параллели, которые могут более или менее успешно применяться для реконструкции уклада жизни первобытного человека. Со второй половины XIX в. человеческие коллективы, живущие в этих регионах, начинают рассматриваться в качестве этнологических аналогов коллективов охотников верхнего палеолита [Mortillet 1883; Jochelson, 1908; Marshack, 1991; Abramova, 1995; Owen, 2005; Svoboda et al., 2011]. Как правило, поиск подобных параллелей имеет целью реконструкцию повседневной жизни, но часто они используются и для понимания верхнепалеолитического мышления и символизма. Изображения животных, созданные представителями северных народов, интересны во многих отношениях, в частности, с точки зрения интерпретации памятников верхнепалеолити- ческого мобильного искусства. Разнообразие животных, чьи образы представлены в этнографических коллекциях, очень велико – мамонты, носороги, олени, лошади, бизоны, львы, медведи, совы, росомахи и другие существа, вид которых невозможно точно определить. Разнообразны и материалы, использовавшиеся для изготовления фигурок – бивень, кость, поделочный камень, керамика.

Обычно соотношение зооморфных образов в скульптуре сопоставляется с палеозоологическими данными для той или иной местности [Klíma, 1979; Vandiver et al., 1989; Der Löwenmensch..., 1994; Svoboda, 1997; Verpoorte, 2001; Djindjian, 2004; Sauvet, Wlodar-czyk, 2008] и оценивается его соответствие реальному соотношению видов животных. После этого каждому образу приписывается вероятная социальная функция. В литературе встречаются четыре основных подхода к интерпретации зооморфных изображений. Каждый из них связан с той или иной предполагаемой функцией. Возможные функции таковы.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (60) 2014 © Сазелова С., 2014

-

1. Решение проблем, связанных с охотой. Тот или иной зооморфный образ предназначался для приманивания соответствующего животного. Одновременно фигурка представляла собою обещание духу жертвы, что охотник не убьет больше животных, чем необходимо. Другое возможное объяснение в рамках данного подхода – символическое обуздание охотничьего азарта, который мог стать помехой в реальной охоте. Обнаруженные на нескольких зооморфных фигурках следы ударов в сердце или голову животного свидетельствуют в пользу таких интерпретаций.

-

2. Истощение силы животного или приобретение качеств животных, недостающих человеческому организму, например, силы мамонта, выносливости оленя, ловкости льва. В соответствии с этой гипотезой, зооморфная фигурка представляла собой амулет и одновременно источник тех или иных качеств животного. Среди верхнепалеолитических материалов можно найти несколько зооморфных фигурок со следами ударов или других повреждений, которые обычно интерпретируются как попытки лишить животное благоприятных способностей или же приобрести их (чтобы исключить конкурентов либо уравнять шансы человека и животного в охоте).

-

3. Решение проблем и конфликтов внутри верхнепалеолитического социума путем переноса человеческих отношений в мир животных. Аллегорические и комичные изображения могли служить для снятия стресса в трудной для коллектива ситуации.

-

4. Изображение тотемных предков, мифологических защитников или же духов-помощников [Герасимов, 1931; Absolon, 1938, 1945; Klíma, 1979, 1989; Gamble, 1982; Hahn, 1986; Delporte, 1990; Gvozdover, 1995; Davidson, 1997; Hunters..., 2000; Lewis-Williams, 2002; Borić, 2007; Porr, 2010]. Мифологическое значение каждого зооморфного образа могло быть связано с тотемистическими воззрениями людей позднего палеолита.

Все приведенные интерпретации базировались на этнологических параллелях. С учетом динамики социальных и символических систем близких к современности арктических и субарктических групп Сибири можно расширить сферу применения археологических материалов, статичных по своей природе [Binford, 1962; Stiles, 1977; Lewis-Williams, Dowson, 1988; David, Kramer, 2001].

В данной работе мы, разумеется, не стремимся отождествить во сприятие животных людьми верхнего палеолита и близкими к современности группами. Мы просто пытаемся преодолеть традиционный для западной культуры подход к взаимоотношениям человека и животных, представив эти отношения с совершенно иной точки зрения – той, которой придерживались некоторые коренные народы Сибири в недавнем прошлом.

Сибирские материалы Джесуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции

Дже суповская Северо-Тихоокеанская экспедиция, организованная по инициативе и под руководством Ф. Боаса, осуществлялась на средства М.К. Джесупа в 1897–1902 гг. Ее целью было выявление контактов и связей между аборигенными группами, живущими по обе стороны Берингова пролива. Данная статья ограничивается работой экспедиции в Сибири. Эта работа началась в 1898 г., в ней приняли участие три основные группы (рис. 1). Первая из них, возглавлявшаяся Б. Лауфером, в 1898–1899 гг. собирала материалы по нанайцам и нивхам бассейна Амура и на Сахалине. Вторая группа, участниками которой были В.Г. Богораз (Тан) и его жена София, с 1900 г. работала на северо-востоке Сибири в местах обитания чукчей, коряков, кереков, сибирских эскимосов, ительменов и эвенов. Объектом исследований третьей группы в составе В.И. Йохельсона и его жены Дины Йохельсон-Бродской были коряки и юкагиры [Laufer, 1900; Boas, 1903] (см. переписку участников экспедиции, хранящуюся в архиве отдела антропологии Американского музея естественной истории в Нью-Йорке*).

Описание колл екции. С помощью электронной базы данных Американского музея естественной истории в Нью-Йорке были исследованы 1 023 зооморфных или териантропных изображения, принадлежащие различным этническим группам (табл. 1) [Sázelová, 2012]. В соответствии с формой их можно поделить на две группы. Подавляющее большинство предметов (94,5 %) – зооморфные или териантроп-ные изображения. Небольшая часть коллекции (5,5 %)

Рис. 1 . Карта путешествий Б. Лауфера (1898–1899 гг.), В.Г. Богораза (1900–1901 гг.) и В.И. Йохельсона (1900–1902 гг.). Составлена на основе карты, опубликованной Ф. Боасом [Boas, 1903, p. 72], с учетом путевых заметок и карты путешествий 1902 г. (предоставлены отделом антропологии Американского музея естественной истории).

Таблица 1. Анализируемая выборка зооморфных изображений

К отдельным частям тела, представленным в мелкой пластике, относится прежде всего голова. Конечности, как правило, детально проработаны или хотя бы намечены схематически (полностью отсутствуют в основном у изображений ластоногих, а также птиц). Меньше всего внимания уделялось моделировке копыт, лап или пальцев. Здесь главным требованием была устойчивость фигурки.

Скульптурки обычно делались из одного куска материала, но есть и исключения, например, керекские и корякские фигурки птиц с подвижными крыльями или на колесиках. Половой диморфизм наблюдается как в анатомических деталях (например, изображение пениса у самцов), так и в отражении поведения (например, забота о потомстве, конкуренция между самцами, охота). Однако установить пол по стилизованным изображениям подчас бывает затруднительно. Тери-антропные статуэтки всегда представляют существо с человеческой головой и телом животного, как правило, какого-либо морского млекопитающего (например, тюленя или моржа), птицы или четвероногого, вид которого не поддается точному определению. Можно предположить, что они отражают мифологические представления, о чем свидетельствует большее количество таких фигурок в группе амулетов.

Анализ исходного материала фигурок и их использования. По исходному материалу природные объекты (натурфакты) и артефакты можно разделить на две категории:

-

1) прочные (находившиеся в употреблении долгое время), сделанные из местных стойких материалов – моржового бивня, оленьего рога, ко сти (особенно из позвонков или лопаток кита) – или из привозного металла;

-

2) непрочные (находившиеся в употреблении недолгое время), которые подразделяются на три подгруппы: а) изделия из материалов животного происхождения, в частности сухожилий, клювов птиц, когтей различных хищников, перьев, кожи и меха; б) поделки из растений – дерева (в основном березы и корня кедровой сосны), сухой травы и других растительных волокон; в) предметы из привозных материалов, таких как волокно промышленного изготовления, веревки и ткани [Bogoras, 1907; Jochelson, 1908, 1926; Mitlyanskaya, 1996; Davidson, 1997; Soffer, 2000].

Прочные материалы обычно использовались для изготовления украшений и бытовых предметов, поэтому такие предметы имели практически полностью искусственное происхождение. Они могли дополнительно украшаться просверленными зубами животных, перьями, когтями, кусочками меха или растительных волокон. Скульптурные изображения данных категорий очень реалистичны; они тематически отражают повседневную жизнь людей, хотя не исключено и использование мифологических мотивов. Обычно такие фигурки передают тело (либо его части) зооморфного или териантропного персонажа с реалистической, хотя и упрощенной, детализацией либо стилизацией (последнее особенно относится к изображениям головы). В их украшении подчеркиваются анатомические детали. Кроме того, декор передает целый спектр различных символических значений (рис. 2). Отдельные фигурки могли намеренно груп- пироваться в сложные композиции, изображающие бытовые сцены (уход за шерстью или перьями, отдых, бег, схватку собаки или медведя), определенные состояния животного (любопытство, настороженность, страх и т.п.), его питание (например, охоту или кормление на пастбище), а также отражающие репродуктивное поведение и заботу о потомстве (см. фигурку олененка, впервые вставшего на ноги, рис. 3).

Украшения, особенно женские, предназначались для того, чтобы приносить радость своим владельцам. В литературе неоднократно описано, как женщины время от времени вынимали фигурки из сумок и получали удовольствие от их простого разглядывания [Jochelson, 1908; Потапова, Левина, 1956; Mithen, 1991; Guthrie, 2005].

Статуэтки и натурфакты, использовавшиеся в качестве талисманов или амулетов, являлись воплощениями некоего духа, его нрава и повадок. Для выполнения своей роли посредника в коммуникации человека и духа каждый предмет должен был соответствовать всем ритуальным требованиям [Гурвич, 1962; Popular Beliefs..., 1968; Таксами, 1976; Вдовин, 1976; Pedersen, 2001]. К предположительно сакральным натурфак-там относятся череп волка, голова вороны (рис. 4), мех бурой лисы и клювы тупиков у чукчей, нос волка у коряков и оленьи лопатки у обрусевших представителей коренных народов. Все эти небольшие фрагменты представляли собой символические «сокращения» целого животного с его особым нравом и повадками и предназначались для ритуальных действий.

Искусственно созданные талисманы (амулеты) очень грубо обрабатывались и обычно оставлялись незавершенными, возможно, для последующей обработки. Кроме того, считалось, что чем тщательнее проработаны детали на талисмане, тем труднее человеку сохранять контроль над ним. Согласно верованиям, подобные предметы могли оживлять населяющих их духов или привлекать нежелательное внимание мира злых сил, приносящих болезни и смерть. Если владелец амулета заботился об идоле, принося ему кровавые либо бескровные жертвы, то мог рассчитывать на помощь населяющего предмет духа. Несмотря на все человеческие старания, магическая сила талисманов (амулетов) постепенно ослабевала, и их время от времени заменяли новыми [Czaplicka, 1914; Потапова, Левина, 1956; Гурвич, 1962; Вдовин, 1976; Shamanism..., 1978].

Зооморфные или териантропные фигурки также могли использоваться в качестве игрушек. Игрушка для ребенка была лучшим другом, наставником и помощником. Но она могла превратиться в страшного врага, особенно когда в ней обитал демон, грозивший ребенку болезнью и смертью. Считалось, что жизнь каждой игрушки отображала судьбу своего владельца. Поэтому при изготовлении игрушек, также как амуле-

Рис. 2 . Резная фигурка моржа из моржового клыка, приобретенная В.Г. Богоразом у кереков. Отдел антропологии Американского музея естественной истории, № 70/6265. Размеры: длина 5,4 см, ширина 2,5, высота 2,5 см.

Рис. 3 . Резная фигурка олененка из рога, приобретенная В.Г. Богоразом у чукчей. Отдел антропологии Американского музея естественной истории, № 70/6862. Размеры: длина 3,3 см, ширина 1,8, высота 1 см.

тов, люди следовали определенным правилам, особенно строго регламентировавшим форму предмета [Jochelson, 1908; Popular Beliefs..., 1968; Арефьева, 2008].

Игрушечные фигурки, как правило, стилизованы, черты лица схематичны. Во многих случаях конечно сти полно стью или частично отсутствуют. Игрушки обычно делались из нестойких растительных материалов, преимущественно из дерева, у кереков бытовали резные из кости. В игре вме сто изображения животного могли фигурировать его кости, перья, кусочек меха или ветка. Кроме того, иногда к игрушкам приделывали сухожилия, с помощью которых ребенок мог связывать, тянуть или скреплять свои фигурки. По словам В. Богораза [Bogoras, 1907], дети не были ограничены в выборе игрушек и обращении с ними, в то время как использование амулетов имело ряд ритуальных ограничений. Часто дети сами делали себе игрушки и совершенствовали в игре навыки, необходимые для будущей жизни [Nelson, 1900; Bogoras, 1907; Jochelson, 1926; Потапова, Левина 1956].

Зооморфные образы в артефактах, натурфактах и мифологии

В некоторых случаях точное определение биологического вида чрезвычайно затруднительно из-за сильной стилизованности фигурок (рис. 5) [Blix, 2005; Banerjee et al., 2006]. Восприятие таких изображений зависит от хозяйственных, символических или мифологических воззрений той или иной этни-

Рис. 4 . Шаманский амулет из головы ворона и волчьего черепа, приобретенный В.Г. Богоразом у чукчей. Отдел антропологии Американского музея естественной истории, № 70/6559AB. Размеры: длина 25 см, ширина 37,5 см.

Рис. 5. Деревянная фигурка утки (игрушка ?), приобретенная Б. Ла-уфером у нивхов. Отдел антропологии Американского музея естественной истории, № 70/1175. Размеры: длина 45,1 см, ширина 6,4, высота 10,5 см.

ческой группы [Nelson, 1900; Bogoras, 1907; Jochelson, 1908, 1926; Таксами, 1976; Вдовин, 1976; Krupnik, 1993; Ingold, 1994; Pedersen, 2001; Willerslev, 2004] и не обязательно соответствует зоологической классификации реальных животных [Mithen, 1991; Guthrie, 2005]. В некоторых случаях мы отдельно указывали зооморфные темы, не зафиксированные в каталогах Американского музея естественной истории, особенно когда большая и весьма разнородная по составу группа резных фигурок представлена под общим названием. Разные зооморфные образы были сгруппированы по категориям в целях лучшего понимания их смысла (табл. 2). Но иногда мы лишь могли констатировать, что фигурки изображают разнообразных четвероногих животных и, возможно, были вдохновлены мифологическими представлениями. Эта группа не учитывалась.

В коллекции прослеживается ряд закономерностей. Одна из них связана с географическим и экологическим распределением некоторых видов животных. Распространение фигурок белого и бурого медведей совпадает с ареалами данных видов (тундра и тайга соответственно). Отсутствие изображений лососевых у чукчей можно, по-видимому, объяснить тем, что на территории их расселения нет рек, пригодных для нереста. Другая тенденция связана с чрезмерным промыслом ластоногих и китообразных российскими, американскими и японскими китобойными компани- ями. Это обстоятельство заставило коряков, чукчей и кереков использовать данных животных только в качестве дополнительного источника питания и перейти от морской охоты к рыболовству и оленеводству. В таком случае изображения ластоногих и китообразных, по всей видимости, свидетельствуют о сохранении их символического и ритуального значения.

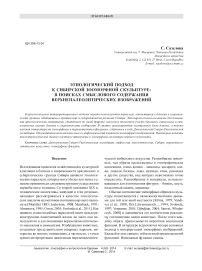

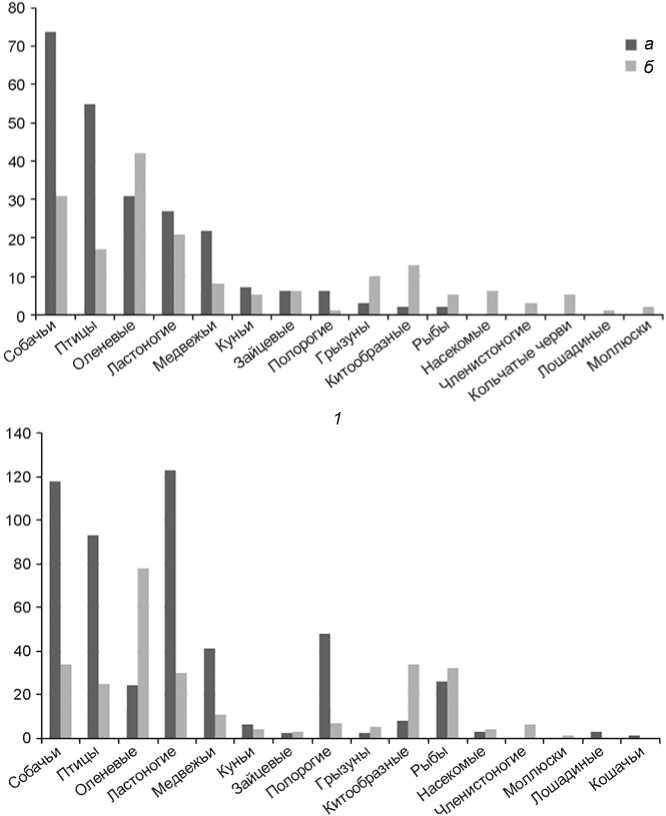

На следующем этапе мы попытались проанализировать распределение зооморфных образов в статуэтках, а также в мифологических текстах, собранных В.Г. Богоразом [Bogoras, 1910] среди чукчей и В.И. Йохельсоном [Jochelson, 1908] среди коряков. Подсчет осложняется тем, что, согласно воззрениям аборигенов, животные принимают свойственный им облик лишь в присутствии людей, в отсутствии же человека они антропоморфны. Возможно, этим и объясняются сложные образы, сочетающие черты животного и человека. Такие изображения были объединены в группы животных-людей, имеющих как человеческие признаки, так и черты различных животных – оленей, зайцев, медведей, чаек. Аборигены полагали, что эти существа, подобно людям, живут со своими семьями на поселениях и занимаются охотой, рыболовством, играми и т.д. Дополнительная трудность связана с тотемическим характером некоторых этнонимов. Так, чукчи называли коряков-оленеводов людьми-оленя-ми. В нашем анализе учитывались лишь персонажи с однозначно зооморфными чертами (рис. 6).

Таблица 2 . Группы животных, представленных в зооморфных и териантропных изображениях

|

Группы животных |

Всего |

Чукчи |

Кереки |

Коряки |

Другие |

|||||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Собачьи |

240 |

25,4 |

74 |

31,4 |

33 |

26,4 |

118 |

23,7 |

15 |

17,4 |

|

Птицы |

204 |

21,6 |

54 |

22,9 |

31 |

24,8 |

93 |

18,7 |

26 |

30,2 |

|

Ластоногие |

182 |

19,3 |

27 |

11,4 |

27 |

21,6 |

123 |

24,7 |

5 |

5,8 |

|

Медвежьи |

91 |

9,6 |

24 |

10,2 |

18 |

14,4 |

41 |

8,2 |

8 |

9,3 |

|

Оленевые |

76 |

8,0 |

31 |

13,1 |

1 |

0,8 |

24 |

4,8 |

20 |

23,3 |

|

Полорогие |

59 |

6,2 |

6 |

2,5 |

5 |

4 |

48 |

9,6 |

0 |

0 |

|

Рыбы |

33 |

3,5 |

2 |

0,8 |

1 |

0,8 |

26 |

5,2 |

4 |

4,6 |

|

Куньи |

17 |

1,8 |

7 |

3,0 |

4 |

3,2 |

6 |

1,2 |

0 |

0 |

|

Китообразные |

11 |

1,2 |

2 |

0,8 |

1 |

0,8 |

8 |

1,6 |

0 |

0 |

|

Зайцевые |

10 |

1,1 |

6 |

2,5 |

2 |

1,6 |

2 |

0,4 |

0 |

0 |

|

Грызуны |

6 |

0,6 |

3 |

1,3 |

1 |

0,8 |

2 |

0,4 |

0 |

0 |

|

Земноводные, рептилии |

5 |

0,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

5,8 |

|

Лошадиные |

4 |

0,4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0,6 |

1 |

1,2 |

|

Насекомые |

4 |

0,4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0,6 |

1 |

1,2 |

|

Кошачьи |

3 |

0,3 |

0 |

0 |

1 |

0,8 |

1 |

0,2 |

1 |

1,2 |

|

Всего |

945 |

100 |

236 |

100 |

125 |

100 |

498 |

100 |

86 |

100 |

Примечание: неопределимые изображения животных не учтены.

Рис. 6. Зооморфные образы в фигуративном искусстве и мифологии чукчей ( 1 ) и коряков ( 2 ). а - фигуративное искусство; б - мифология.

Для лучшего понимания каждого образа и его мифологического значения рассматривались три основные функции зооморфных изображений.

Хозяйственно-символическая роль животных подчеркивается в обеих мифологических системах - чукотской и корякской. У чукчей такую роль играли представители семейств оленевых (дикий и одомашненный северные олени), собачьих (волк, полярная и обыкновенная лисица, собака) и медвежьих (полярный и бурый медведи), а также ластоногих (сивучь, пестрая и кольчатая нерпы, морской заяц и морж); у коряков - рыбы (лосось, камбала, форель, гольян, лу-чеперые) и грызуны, в частности, мыши. Олени, со- баки и медведи представляли собой важный источник мяса, костного мозга, жира; их мех, сухожилия, кости и рога использовались при сооружении жилищ и для изготовления одежды, обуви, личных вещей, различных инструментов и оружия.

Повадки или облик животного могли о смысли-ваться метафорически, например, «нюхать землю подобно оленю», «повиноваться приказу как собака», «иметь зубастую морду как у волка». Олени и собаки также использовались в качестве тягловой силы (в мифах подобная роль приписывается даже мышам); их специально обучали для участия в охоте или гонках. Этих животных приносили в жертву при совершении различных обрядов. Звуки, издаваемые моржами, оленями и собаками, имели особое ритуальное значение – оберегали от злых духов. Части тел оленей, собак и медведей использовались в лечении этих животных, а их экскременты могли применяться для изготовления фигурок, предназначенных для гаданий и для определения местонахождения соответствующего животного с помощью особого заклинания.

Сверхъестественные животные представлены персонажами с металлическими/серебряными телами, оленями/рыбами/мышами в языках пламени, двухголовыми оленями, мифологическим волком или же злым и прожорливым существом – потомком оленя, но одновременно и пожирателем оленей. Наконец, в мифах встречаются упоминания о превращении человека в волка либо белого медведя, а также о способности оленя или медведя принимать облик собаки.

Чисто символическая роль характерна для птиц (воронов, орлов, тупиков, белых сов, куропаток, чаек, бакланов, поганок, шилохвостей), которые фигурируют в качестве мифологических существ («белая сова из металла», «гигантская птица» или «громовая птица» у чукчей) или героев (Большой Ворон у коряков). Эта роль проявляется и в превращении человека или отдельных частей человеческого тела в птицу. Как в чукотской, так и в корякской мифологии символическая роль приписывается паукам (они помогают попавшим в беду героям мудрыми советами), насекомым (муравьям, шмелям) и кольчатым червям. Коряки придавали особое значение куньим (росомахам и горностаям), а чукчи – мамонтам, которые фигурируют в мифах в качестве могущественных духов, тело которых состоит из гигантских древних костей.

Обсуждение результатов: палеоэтнологический подход

В обычном для нас западном понимании животные – неотъемлемая часть природы. Человек же с его «биологическим» телом и сформированным культурой умом воспринимается как некое исключительное су- щество, противопоставленное природе и способное победить любого ее представителя. Такое понимание его роли не характерно для кочевых групп охотников-собирателей Сибири, где взаимоотношения человека и животного не считаются случайными. Они формируются в результате множества сложных ритуальных действий и их символического осмысления. Все это происходит в особом мире, где люди-животные столь же реальны, как и прочие люди [Потапова, Левина, 1956; Bird-David, 1990; Ingold, 1994; Willerslev, 2004; Nadasdy, 2007]. Таким образом, различия в понимании взаимоотношений между человеком и животными на Западе и в Сибири дают возможность заглянуть в альтернативную реальность, которую следует учитывать в интерпретации археологических данных.

Мы должны четко осознавать, что существующие палеоэтнологические реконструкции не могут быть безоговорочно перенесены на отношения человека и животных в палеолитическую эпоху. Мы не знаем, как менялись эти представления за последние 30 тысячелетий. Экологические изменения сопровождались исчезновением некоторых типичных видов животных ледникового периода и возникновением новых, одомашненных.

Изменения коснулись не только применения, но и символического значения сырья – бивня мамонта, керамики, поделочного камня. Хотя бивни еще недавно использовались в мелкой пластике, восприятие мамонтов жителями Сибири недавнего времени было совершенно иным, чем у верхнепалеолитических охотников и художников [Герасимов, 1931; Иванов, 1949; Gamble, 1982; Delporte, 1990; Mithen 1991; Der Löwenmensch..., 1994; Abramova, 1995; Gvozdover, 1995; Svoboda, 1997; Hunters..., 2000; Djindjian, 2004; Guthrie, 2005; Owen, 2005; Borić, 2007]. Обожженная глина, мягкие породы камня и другие типичные материалы верхнего палеолита позволяли создавать фигурки и использовать их в различных практических и символических действиях [Vandiver et al., 1989; Davidson, 1997; Soffer, 2000; Verpoorte, 2001; Svoboda, 2011], однако керамические зооморфные изображения не распространены в районах проживания рассматриваемых этнических групп. Нам встретилось несколько описаний необожженных глиняных статуэток, но этнологи не зафиксировали их функции. Видимо, такие предметы не сохранялись во влажной тундровой почве. Мягкие породы камня (например, тальк) в последнее время стали применяться в мелкой пластике, однако это обусловлено дефицитом других традиционных сибирских материалов, таких как моржовый клык [Nelson, 1900; Jochelson, 1908; Потапова, Левина, 1956; Krupnik, 1993; Mitlyanskaya, 1996]. Кроме того, имеются явные различия в художественном стиле и окончательной обработке зооморфных фигурок верхнего палеолита. При обращении к этнологическим параллелям такие различия можно отчасти объяснить практическим назначением статуэток.

В целом зооморфные фигурки, отображающие реальное использование животных людьми, отличаются гораздо большей реалистичностью и детализацией. Они представляют собой украшения или предметы быта и обычно изготавливались из стойких материалов, таких как моржовый клык, кость или рог. Амулеты и игрушки, сделанные из дерева или рога, зачастую выполнены грубо и схематично – возможно, чтобы не привлекать злых духов.

Следует, наконец, отметить, что в зооморфной и териантропной пластике верхнего палеолита наблюдается преобладание фрагментов над целыми фигурками. Фрагментарность может быть обусловлена какими-то тафономическими процессами. Некоторые авторы [Klíma, 1979; Králík, 2011] предполагают, что фрагменты были частью более крупных объектов, вероятно сделанных из нестойкого органического материала. Еще одно возможное объяснение: фрагменты являются законченными изделиями, символически репрезентирующими прототип в «редуцированном» виде. Нельзя также исключить намеренного уничтожения скульптур посредством термического воздействия или целенаправленно нанесенных ударов, приводящих к повреждениям или к разрушению фигурок, после того, как они выполнили свою функцию. Подобные действия были зафиксированы, например, в Долни-Вестонице I, Павлове I, Зарайске и Костен-ках I [Absolon, 1938, 1945; Ефименко, 1958; Klíma, 1979, 1989; Delporte, 1990; Abramova, 1995; Soffer, 2000; Hunters..., 2000; Verpoorte, 2001; Dupuy, 2007; Амирханов и др., 2009; Svoboda, 2011]. При использовании сибирских этнологических параллелей следует учитывать возможные причины таких действий. Люди могли считать, что «срок годности» фигурок истек и они больше не понадобятся, более того, эти фигурки могут привлечь злых духов или же недругов, которые могли нанести вред с помощью ритуального воздействия [Bogoras, 1907; Jochelson, 1908; Czaplicka, 1914; Гурвич, 1962; Popular Beliefs…, 1968; Таксами, 1976; Вдовин, 1976; Shamanism..., 1978; Pedersen, 2001]. Поэтому люди сознательно уничтожали предметы, использовавшиеся для совершения обрядов, например, бросая их в огонь. В связи с этим следует отметить некоторые параллели с повреждением граветтских зооморфных фигурок, имевшим, судя по всему, сознательный, а не случайный характер.

Заключение

В данной работе представлены особенности использования зооморфной тематики в мелкой пластике, на-турфактах и мифологических материалах, собранных в ходе Джесуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции. Анализ коллекции показывает зависимость между исходным сырьем, художественным стилем, окончательной обработкой изделия и его использованием. Некоторые вопросы пока остаются без ответа из-за недостаточно полных описаний предметов и ограниченности этнологических данных. Последнее может объясняться узкими научными интересами того или иного этнолога или тем, что исследователя не допускали к обрядовым действиям. Неполнота нашей информации может быть связана с отсутствием конкретных археологических данных для близких к современности культур или их недостаточной изученностью. Несмотря на эти и другие проблемы, палеоэт-нологический подход расширяет наши представления об уникальных особенностях сообществ далекого и недавнего прошлого. Он помогает понять, насколько динамичный и сложный контекст окружает каждый зооморфный образ в любой культуре.

Оценка социальной значимости данных образов чрезвычайно затруднена. Как мы видели, символические смыслы, связанные с зооморфной тематикой, не только отражают современную ситуацию, но и являются важнейшей неотъемлемой чертой культурной памяти, проявляющей тенденцию к фиксации зооморфных образов, постепенно исчезающих из духовной культуры коллективов охотников-собирателей (ср.: [Connerton, 1989; Assmann, 2008; Porr, 2010]).

Выражаю признательность Л. Кендалл, Н. Грегорев и Б. Ландуа (отдел антропологии Американского музея естественной истории, г. Нью-Йорк, США) за доступ к базам данных и архивам Джесуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции и за разрешение воспроизвести изображения нескольких объектов из этой коллекции. Я также благодарна И. Свободе (кафедра антропологии факультета естественных наук Университета им. Т. Масарика и Институт археологии Академии наук Чешской Республики, г. Брно) за руководство и замечания, доктору И. Мликовски (зоологический отдел Национального музея, г. Прага, Чехия) за консультацию по фигуркам птиц.