Э.В. Ильенков и П.Г. Кузнецов: судьбы гениев советской эпохи (к 100-летнему юбилею)

Автор: Шамаева Е.Ф., Попов Е.Б.

Статья в выпуске: 1 (37), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья, выпускаемая к столетию со дня рождения П.Г. Кузнецова и Э.В. Ильенкова, освещает избранные моменты их биографии, касающиеся совместного научного и философского творчества, взаимного влияния, круга общения. Прослеживаемые взаимосвязи позволяют выйти к истокам многих ключевых идей как Ильенкова, так и Кузнецова.

Побиск кузнецов, эвальд ильенков, марксизм, диалектическая логика, проектирование систем, восхождение от абстрактного к конкретному, законы сохранения, психофизическая проблема

Короткий адрес: https://sciup.org/14131153

IDR: 14131153 | УДК: 929+001.18

Текст научной статьи Э.В. Ильенков и П.Г. Кузнецов: судьбы гениев советской эпохи (к 100-летнему юбилею)

вып. 1 (37), 2024, ст. 1

Юрий Вячеславович Громыко называет «невидимым колледжем» две находившиеся в оппозиции друг к другу группы самобытных советских интеллектуалов: «группу Ильенкова» (в которую он включает, в первую очередь, Спартака Петровича Никанорова и Побиска Георгиевича Кузнецова) и «группу Зиновьева» (ее представители — Георгий Петрович Щедровицкий, Мераб Константинович Мамардашвили) [28]. Обе группы, отталкиваясь от марксизма, развивали его в оригинальном ключе (неогегельянском и неокантианском соответственно) и, что очень важно, переводили из плоскости «чистой мысли» в самую что ни на есть практическую деятельность.

Обратимся к истории жизни и сотворчества Э.В. Ильенкова и П.Г. Кузнецова — тем более, что повод имеется более чем достойный: в 2024-м году отмечается столетие со дня рождения обоих. Но сколько бы лет ни прошло, их наследие уже вне времени и обладает непреходящей ценностью.

Дружбу Ильенкова и Кузнецова предопределило многое. Они были одногодками (Эвальд Васильевич на 3 месяца старше), оба прошли войну1, а главное — имелись определенные сходства в их мировоззрении: оба отталкивались от марксизма (в неогегельянской трактовке), но двигались «параллельными курсами», хотя и в «одном фарватере».

Рассмотрим хронологически, как именно складывались взаимоотношения двух русских гениев, как происходил продуктивный обмен идеями, а также вскользь затронем их «ближний круг» — друзей, собеседников, оппонентов.

С.П. Никаноров в собранных им материалах к биографии П.Г. Кузнецова сообщает, что знакомство Э.В. Ильенкова и Кузнецова состоялось в феврале 1956 г., когда Побиск Георгиевич, находясь в Москве в служебной командировке, посетил Институт философии АН СССР и выступил там с докладом о проблеме жизни перед группой сотрудников, знавших его заочно по письму из села Казачинского2. На этой встрече, помимо Эвальда Васильевича, присутствовали Юрий Владимирович Сачков, Анатолий Сергеевич Арсеньев и другие [3, с. 187].

Эта первая встреча стала во многом судьбоносной и для Ильенкова, и для Кузнецова. Побиск Георгиевич тогда впервые публично высказал идею, что «проблемы общественного развития не могут решаться только и исключительно в рамках социально-экономической теории, даже такой мощной, как марксистская; необходимо еще понимание места человека в Космосе», а впоследствии отметил, что из присутствовавших слушателей «только Эвальд Ильенков был подготовлен к такому выводу» [3, с. 192]. Кузнецов обоснованно полагал, что его выступление повлияло на написанную в том же году работу Эвальда Васильевича «Космология духа», указывая на тематические и текстуальные сходства, которые не могли быть случайными (см. [3, с. 187-188]). Сам же Побиск Георгиевич под влиянием Ильенкова стал в своей последующей деятельности многократно обращаться к работам Гегеля, стараясь разобраться (в том числе) в основаниях математики [3, с. 192]. В интервью 1997 г. Кузнецов обозначил вопросы, занимавшие его и Ильенкова в то время, как две стороны одной медали: «И сразу после моего доклада в 1956 году Эвальд написал свою «Космологию духа», потому что я отвечал на вопрос: как возникает жизнь, а он отвечал на вопрос: зачем космосу разум? А кто замкнет гегелевскую спиральку? Кто зажжет новые звезды Вселенной? Это же два полярно-противоположенных вопроса. Я — вопрос о жизни, а он разум затем потянул, потому что разум возникает как явление жизни с необходимостью, и, значит, какова миссия разума?» [10, с. 530].

В октябре 1958 г. именно Ильенков попросил Б.М. Кедрова дать П.Г. Кузнецову возможность выступить на Всесоюзном совещании по философским вопросам естествознания, где тот выдвинул свое определение понятия «Жизнь» [14, с. 153] (текст этого выступления перепечатан в [11]).

Наиболее продуктивным периодом во взаимодействии Э.В. Ильенкова и П.Г. Кузнецова стали 1960-е гг. Первой вехой на этом пути явилась работа над «Философской энциклопедией»: Эвальд Васильевич, будучи участником авторского коллектива этого масштабного пятитомного компендиума, пригласил Побиска Георгиевича написать первую часть статьи «Жизнь» для второго тома энциклопедии [3, с. 188], подчеркнув, что это д о лжно сделать так, как «ты тогда [в феврале 1956 г.] нам рассказывал» [3, с. 192]. Эта статья явилась первым заявлением об «антиэнтропийной» природе жизни, появившемся в советском массовом (и во многом «имиджевом») издании — тираж второго тома «Философской энциклопедии» составил 69500 экз.

Следующий яркий эпизод приходится на ноябрь 1965 г. С.П. Никаноров (первооткрыватель идей и методов сетевого планирования и управления на цель в СССР, впоследствии признанный «патриарх» отечественного системного анализа) и П.Г. Кузнецов совместно выполняли работу по заданию ЦК ВЛКСМ, стараясь решить проблему, Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2024. – ISSN 2076-1163. – Режим доступа: сформулированную заказчиком следующим образом: «Трудности, связанные с воспитанием подрастающего поколения, вызваны ростом культурного, общеобразовательного и научного уровня молодежи» [3, с. 193; 13, с. 149]. Никаноров высказал идею: необходимо побеседовать с хорошим философом, владеющим диалектической логикой. В результате состоялась встреча троих весьма непохожих, но, несомненно, выдающихся людей. Приведем диалог Никанорова и Ильенкова, который Кузнецов цитирует в [14, с. 150]:

« Н. : «Я хорошо знаю все, что относится к проектированию любого сложного технического комплекса. При формировании «дерева целей» такого комплекса нет никакого проку от знания математической или формальной логики. Говорят, что существует «нечто», называемое «диалектической логикой». Что я должен уметь делать, чтобы решать сложную техническую задачу с применением диалектической логики?»

И. : «Для этого надо изучить историю философии и понять, что произошло в истории философии при переходе от формальной к диалектической логике».

Н. : «Меня этот ответ не устраивает. Можете ли вы привести пример научной, технической или социально-экономической задачи, которая решалась бы с применением диалектического метода?»

И. : «Типичным примером такой социально-экономической задачи является «Капитал» Маркса. Ему никто ничего не мог подсказать, как отбирать из многообразия факторов общественной жизни именно те, которые определяют общественное развитие. Диалектическая логика — это метод создания теории на такую предметную область, где такой теории нет».

Н. : «И этот ответ меня не устраивает. Что же, я должен взять «Капитал» подмышку и идти решать прикладную задачу? Но вот настоящий вопрос: известен ли человек, который одновременно хорошо знал и математику, и диалектическую логику?»

И. ( задумавшись ): «Гегель…».

В этом диалоге отчетливо просматривается то, что П.Г. Кузнецов впоследствии подметил в своей работе [13, с. 40]: Ильенков, «вся жизнь [которого]… была посвящена борьбе с метафизическим мышлением, привычка к которому становится непреодолимым барьеров на пути научно-теоретического понимания мира, в котором мы живем и в котором мы действуем», «очень боялся, что применение формальных методов разрушит категориальное мышление — со всеми вытекающими отсюда последствиями» [3, с. 193].

При этом сам Кузнецов, будучи практиком, «всюду — в системах сетевого планирования, системном анализе, в организационных формах — стремился усмотреть, как же реально диалектика входит или вводится в жизнь», поскольку «инструкции по освоению диалектической логики не существовало» [3, с. 193]. Таким образом, он с полным правом заявляет, что, «являясь придирчивым учеником того и другого [Ильенкова и Никанорова]» — «двух антиподов, своеобразную Сциллу и Харибду, между которыми была «зажата» вся моя научная деятельность», — в полной мере осознавал «необходимость синтеза «двух логик»: логики математической и логики диалектической» [14, с. 145, 147]. Возможность такого синтеза Кузнецов обнаружил в начале 1970-х гг. в работах Габриэля Крона и японской «Исследовательской ассоциации прикладной геометрии» (RAAG); Крона он назвал «первым диалектиком-конструктором», а некоторые «просчеты в его работах, связанные с диалектической логикой», исправил, опираясь на труды Ильенкова и Олега Муховича Юня [14, с. 154-155] (см. также [10, с. 531]).

Во второй половине 1960-х гг. П.Г. Кузнецов, возглавляя Лабораторию систем управления разработками систем (ЛаСУРс), организованную в МГПИ им. В.И. Ленина, руководил разработкой систем сетевого планирования и управления на цель «СПУТНИК» и «СКАЛАР» [3, с. 193; 24, с. 8]. В рамках этой работы он продолжал намеченный курс на внедрение диалектической логики в практику разработки систем.

«Хрестоматийным примером» стало задание на проектирование полной замкнутой экосистемы жизнеобеспечения для лунной станции, впоследствии переориентированное на разработку Наземного экспериментального комплекса (НЭК) [14, с. 154], порученное Институту медико-биологических проблем (главным конструктором был назначен академик Василий Васильевич Парин, с которым Кузнецов свел знакомство и дружил еще в сталинских лагерях), которое было сформулировано крайне абстрактно и в пределе сводилось к утверждению: «Сделайте все так, чтобы космонавтике было хорошо !». «А что там должно быть?» — спросил Парин. «А на то Вы и наука, чтобы установить, что именно там должно быть и как именно это все можно устроить!» [18, с. 27].

Побиск Георгиевич поделился с Эвальдом Васильевичем этим заданием, а также рассказывал ему о ходе работ по НЭК [3, с. 193], и «именно он [Ильенков] как раз и усмотрел в развитии работ по конкретизации замысла разработки систем жизнеобеспечения известный метод «восхождения от абстрактного к конкретному» [18, с. 24].

Дадим слово Кузнецову: «Превращение замысла Главного или Генерального конструктора… в то, что реализовано, в конкретный материальный объект … это превращение и есть «метод восхождения от абстрактного к конкретному».

…На языке «технарей» это превращение «замысла» в материализованную конструкцию называется «построением дерева целей ». На языке, известном в школе философов Ильенкова — это называется «восхождением от абстрактного к конкретному». Но сам этот процесс управляется размышлением с использованием логических форм ».

Таким образом, философские работы Э.В. Ильенкова стали неотъемлемой частью «разработки системы жизнеобеспечения для людей Земли и будущих поколений в безграничном космосе » [18, с. 27-28].

П.Г. Кузнецов высоко ценил и неоднократно применял в своих работах (как мы уже увидели выше) выделенный Э.В. Ильенковым на материале «Капитала» Маркса (с опорой на ленинское утверждение: «Если Маркс не оставил «Логики» (с большой буквы), то он оставил логику «Капитала» — из которого следовала необходимость разработки такой Логики) метод восхождения от абстрактного к конкретному, впервые опубликованный в виде монографии «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К. Маркса» в 1960 г. Однако он знал (и указывал, например, в [1, с. 362-363; 14, с. 153-154]), что эта работа была урезанной цензурой версией более фундаментального труда «Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении», который увидел свет в авторской редакции лишь в 1997 г. [7], спустя годы после трагической гибели Эвальда Васильевича…

Завершая рассмотрение периода 1960-х гг., отметим, что из числа друзей-единомышленников своих и Ильенкова Кузнецов с большой теплотой отзывался о Игоре Михайловиче Забелине, также развивавшем в эти годы (в публицистической и популяризаторской плоскости) идею о миссии человечества в освоении Космоса и активно публиковавшем соответствующие материалы в прессе. Однако Побиск Георгиевич (имея самые лучшие намерения) невольно приложил руку к тому, что Забелин в 1970 г. оказался в опале из-за книги «Человек и человечество»3, тираж которой был изъят вскоре после выпуска (хотя отдельные экземпляры сохранились и по сей день имеют хождение в среде букинистов).

В 1970-е гг. после разгрома ЛаСУРс и кратковременного пребывания П.Г. Кузнецова в лапах «карательной психиатрии» его контакты с Э.В. Ильенковым стали реже, однако они все равно не теряли связь. В это время центральными из обсуждаемых Ильенковым и Кузнецовым вопросов стали законы природы (законы сохранения), основания математики и «психофизическая проблема».

В 1974 г. опубликована совместная работа Р.О. ди Бартини4 и П.Г. Кузнецова «Множественность геометрий и множественность физик» (впоследствии эта работа была перепечатана в 1979 г. под названием «О множественности геометрий и множественности физик» [6]), в которой впервые была представлена таблица «физических законов», ныне известная как LT-система Брауна-Бартини-Кузнецова (подробнее см. [4]). Обсуждение этой работы в личной беседе с Ильенковым привело последнего к идее, что «законы сохранения» являются правилами для вычисления предсказаний», т.е. «…то, что принято называть «законами сохранения», является «предположением о сохранении», которое обеспечивает вычисление предсказаний с точностью, достаточной для практического использования» [15, с. 128].

Годом позже, в 30-летнюю годовщину Победы, произошел интересный эпизод, не имеющий отношения к научной или философской деятельности Ильенкова и Кузнецова, но многое говорящий о человеческих качествах последнего (учитывая, насколько удушающая атмосфера сложилась тогда вокруг Ильенкова в Институте философии [5, с. 259]). Побиск Георгиевич уговорил Эвальда Васильевича надеть военные награды и пойти к фотографу. На получившихся снимках (рис. 1-2) мы видим не старых еще фронтовиков — состоявшихся мужчин, во взгляде которых читается как жизненная мудрость, так и неутолимое желание интеллектуального поиска. Кроме того, очевидна теплота их дружеских отношений.

Рис. 1, рис. 2. П.Г. Кузнецов и Э.В. Ильенков, 1975 г.

Источник изображений: Отдел хранения документов личных собраний Москвы (ОХДЛСМ) ГБУ «Центральный государственный архив города Москва» (ЦГА Москвы), фонд 152, опись 1, дело 182.

В том же году Побиск Георгиевич представил Эвальду Васильевичу свою работу «Искусственный интеллект и разум человеческой популяции», опубликованную в качестве приложения к книге Е.А. Александрова «Основы теории эвристических решений» (М.: «Советское радио», 1975), и она послужила катализатором поиска диалектики внутри математики: Кузнецов позиционировал как диалектическое отрицание старой теории (геометрии Евклида) новой теорией (геометрией Лобачевского-Бойяи), которые обе впоследствии входят на правах частного случая в пан-геометрию, а Ильенков возразил на это, что противоречия должны существовать внутри математики — как необходимое условие ее развития. И к ноябрю 1978 г. Кузнецов нашел и показал Ильенкову, где внутри математики находятся противоречия — это «исходные правильные формулы» или «аксиомы», которые не доказываются, а принимаются к рассмотрению с согласия «математической аудитории»: всякая такая формула представляет собой одновременно алгоритмически неразрешимую проблему (тождество слов теории групп) и диалектическое противоречие [12, с. 212; 14, с. 151-152].

Также через математику П.Г. Кузнецов и Э.В. Ильенков вышли на обсуждение «психофизической проблемы». В уже процитированном выше интервью 1997 г. Побиск Георгиевич приводит такой диалог:

«…Эвальд не знал математику. Он меня как-то раз спрашивает:

— Слушай, Побиск, математики формулу напишут и говорят: вот это окружность, это вот, говорят, гипербола, а это — парабола. Они что, их видят?

— Конечно, — я отвечаю, — видят.

— Слушай, а как это у них получается?

И я, дурак, не сообразил, что мне задается ключевой вопрос, ведь это видение внутренним взором только у человека существует, у скотины-то ведь его нету» [10, с. 529-530].

В неопубликованной работе, написанной в 1995-1998 гг. (впервые напечатана в [20]), Кузнецов возвращается к этой проблеме:

«…Мой покойный друг Э.В. Ильенков около 30 лет тому назад разрубил гордиев узел «психофизической проблемы» …

Если сейчас вы прочитали в этом тексте слово « луна », то что мне дает основание утверждать, что с помощью звукового сигнала я могу вызвать в вашем сознании «образ луны»? Только человек обладает способностью «видеть» внутренним взором предмет, которого нет в поле зрения.

Объяснение этого эффекта и составляет суть психофизической проблемы …

Решение психофизической проблемы , данное Э.В. Ильенковым, состоит в установлении связи практической деятельности — орудийной практики [—] со становлением языка и человеческой речи. Последние (язык и речь) являются действительными предпосылками к становлению мира образов» [20, с. 182, 186, 188] (см. также [26]).

1979 г. стал крайне трагичным для П.Г. Кузнецова — сначала внезапно умерла его супруга Гера Ивановна Потехина, а затем свел счеты с жизнью находившийся в глубокой депрессии Эвальд Васильевич… Алмагуль Молдакасымовна Сеитова, годы спустя вышедшая замуж за Кузнецова, свидетельствовала, что, пережив почти одновременную потерю двух самых близких людей, он стал по странному спокойно относиться к известиям об уходе кого-либо из жизни — по всей видимости, так проявили себя защитные механизмы психики [3, с. 213].

В 1980-е гг. Кузнецов сжато излагает метод Ильенкова и его приложение к практическим задачам на семинаре по философско-методологическим проблемам проектирования САПР-ЭВМ в НИИ автоматической аппаратуры [21, с. 393-400], а также многократно ссылается на его работы в отчетах по НИР «Эффективность»5. Символично, что в рамках второго этапа этой НИР одним из соисполнителей был Институт общей и педагогической психологии АПН СССР, где на тот момент работали научными сотрудниками некоторые «выпускники» педагогического эксперимента по воспитанию, социализации и обучению слепоглухонемых детей, предпринятого на базе Загорского детского дома для слепоглухонемых в 1963-1970 гг. под руководством Александра Ивановича Мещерякова6, деятельное участие в котором принимал Эвальд Васильевич. Замысел эксперимента, многократно обсуждавшийся Э.В. Ильенковым с Кузнецовым, состоял в том, чтобы дать прямое доказательство правильности положений материалистической (т.е. диалектической) теории познания [16, с. 95-97].

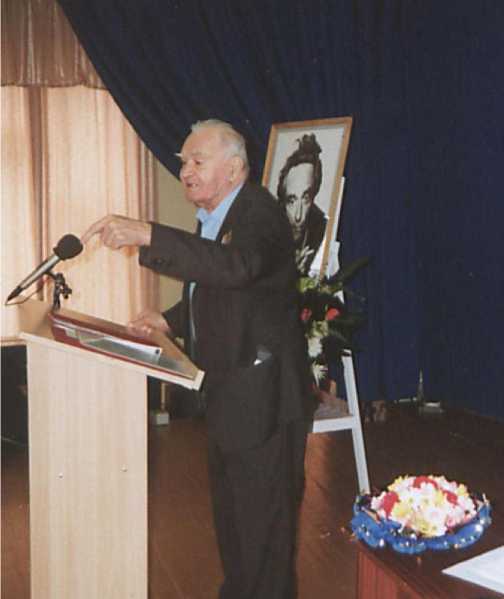

П.Г. Кузнецов как минимум дважды принимал участие в Ильенковских чтениях: в самых первых 1991 года (несмотря на серьезные проблемы со здоровьем) вместе с А.М. Сеитовой и С.П. Никаноровым в подмосковном пансионате «Энергия» [3, с. 215], подготовив работу «Памяти Эвальда Ильенкова», в которой кратко осветил основные вехи их совместной деятельности и подчеркнул актуальность и значимость наследия Ильенкова в мировом масштабе [17], а также в 1999 г. (см. рис. 3), где выступил с докладом «Тождество и противоположность грамматических и логических форм», вошедшим в соответствующий сборник трудов (перепечатан в [19]).

В 1993 г., читая в МФТИ курс лекций «Искусственный интеллект и Разум человечества» (естественнонаучные основы исторического развития человечества)», П.Г. Кузнецов включил в первую же из них изложение «Космологии духа» Ильенкова — как базовой работы, задающей тон и необходимой для понимания всего курса в целом [25, с. 237].

В 1997 г. П.Г. Кузнецов в автобиографической беседе с С.П. Никаноровым, опубликованной в сборнике «Побиск Георгиевич Кузнецов. Идеи и жизнь» (1998, 2-е изд. — 2000) и перепечатанной в первом томе «Науки развития Жизни» (2015), кратко прокомментировал историю, произошедшую еще до его знакомства с Ильенковым и впоследствии подробно описанную в книге [9], следующим образом: «Я думаю, что мы потеряли очень многих из нестандартных… Эвальд Ильенков случайно ушел от расправы. Их должны были тоже всех пересажать, всю философскую компанию, человек пять, но обошлось» [3, с. 167].

Рис. 3. П.Г. Кузнецов на Ильенковских чтениях-99

Источник изображения: Отдел хранения документов личных собраний Москвы (ОХДЛСМ) ГБУ «Центральный государственный архив города Москва» (ЦГА Москвы), фонд 152, опись 1, дело 180.

Завершая наше повествование, отметим, что Эвальд Васильевич Ильенков и его наследие оказались по достоинству оценены потомками, а Побиск Георгиевич Кузнецов как будто продолжает оставаться «широко известным в узких кругах». Возможно, это связано с затруднением в «классификации» Кузнецова как ученого и мыслителя и его поражающего широтой охваченных тематик и вопросов, но достаточно мозаичного наследия («У каждого — свой Побиск Георгиевич», — сказала одна из участниц Ильенковских чтений [23, с. 282]). Выражаем уверенность, что в год столетнего юбилея Ильенков и Кузнецов в глазах потомков вновь окажутся «плечом к плечу», как на памятных фотографиях 1975 г.

Список литературы Э.В. Ильенков и П.Г. Кузнецов: судьбы гениев советской эпохи (к 100-летнему юбилею)

- Афанасьев В.Г., Семенихин В.С., Кузнецов П.Г., Чесноков В.С. Диалектический метод К. Маркса — теоретическая основа разработки и применения систем «СПУТНИК-СКАЛАР» // Наука развития Жизни. Т. 3. Правильное применение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 360-373.

- Беляков-Бодин В.И., Никаноров С.П., Петров А.Е. НИР «Эффективность» и ее представление в документах архива П.Г. Кузнецова (фонд 152) // Наука развития Жизни. Т. 4. НИР «Эффективность» / П.Г. Кузнецов. — Москва: Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2020. — С. 10-16.

- Биография П.Г. Кузнецова // Наука развития Жизни. Т. 1. Введение / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 159-219.

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Устойчивое развитие: вчера – сегодня – завтра. Проблема измерения // Интернет-журнал «Науковедение». 2017. Т. 9. №4. — URL: https://naukovedenie.ru/PDF/06TVN417.pdf (дата обращения: 31.01.2024).

- Ванслов В.В. О философе Э.В. Ильенкове // Эвальд Васильевич Ильенков в воспоминаниях. — Москва: РГГУ, 2004. — С. 249-260.

- ди Бартини Р.О., Кузнецов П.Г. О множественности геометрий и множественности физик // Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 255-266.

- Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. — Москва: РОССПЭН, 1997. — 464 с.

- Ильенков Э.В. Идеальное. И реальность. 1960-1979 / Авт.-сост. Е.Э. Иллеш. — Москва: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018. — 528 с.

- Ильенков Э.В., Коровиков В.И. Страсти по тезисам о предмете философии (1954–1955) / Авт.-сост. Е. Иллеш. — Москва: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2016. — 272 с.

- Кузнецов П.Г. Беседа с молодым философом об организации и планировании // Наука развития Жизни. Т. 3. Правильное применение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 528-537.

- Кузнецов П.Г. Выступление на Всесоюзном совещании по философским вопросам естествознания // Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 11-13.

- Кузнецов П.Г. Диалектика, математическая логика и «формальная» логика // Наука развития Жизни. Т. 5. Введение в сетевое планирование. Работы разных лет / П.Г. Кузнецов. — Москва: Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2021. — С. 210-225.

- Кузнецов П.Г. Ильенков и логические формы // Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 40-43.

- Кузнецов П.Г. История математики — история рождения диалектики математики // Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 145-155.

- Кузнецов П.Г. Математика и экономика // Наука развития Жизни. Т. 3. Правильное применение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 124-132.

- Кузнецов П.Г. Отчет по НИР «Эффективность», 1982-1983 гг. // Наука развития Жизни. Т. 4. НИР «Эффективность» / П.Г. Кузнецов. — Москва: Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2020. — С. 61-108.

- Кузнецов П.Г. Памяти Эвальда Ильенкова // Наука развития Жизни. Т. 5. Введение в сетевое планирование. Работы разных лет / П.Г. Кузнецов. — Москва: Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2021. — С. 264-267.

- Кузнецов П.Г. Роль работ Э.В. Ильенкова в разработке систем жизнеобеспечения // Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 23-28.

- Кузнецов П.Г. Тождество и противоположность грамматических и логических форм // Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 63-66.

- Кузнецов П.Г. Философия и математика: конец противостояния (На пороге третьего тысячелетия) // Наука развития Жизни. Т. 2. Постижение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 156-188.

- Кузнецов П.Г. Философско-методологические проблемы проектирования систем управления // Наука развития Жизни. Т. 3. Правильное применение закона / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 374-400.

- Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. — Москва: Педагогика, 1974. — 328 с.

- Никаноров С.П. Состояние и развитие наследия П.Г. Кузнецова // Наука развития Жизни. Т. 6. Системы сетевого планирования и управления. Научно-популярные работы / П.Г. Кузнецов. — Москва: Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2023. — С. 282-286.

- Предисловие составителей // Наука развития Жизни. Т. 5. Введение в сетевое планирование. Работы разных лет / П.Г. Кузнецов. — Москва: Дубна: Русское космическое общество (РКО) – Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, 2021. — С. 8-10.

- Список публикаций и рукописей П.Г. Кузнецова и основных публикаций о нем за 1954-2015 гг. // Наука развития Жизни. Т. 1. Введение / Кузнецов П.Г. — Москва: РАЕН, 2015. — С. 220-238.

- Сурмава А.В. Конец психофизической проблемы // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. — 2006. — №1. — С. 74-98.

- Чампилья Дж., Лаврищев Д.С. Роберт Бартини. — Москва: ВИАМ, 2016. — 220 с.

- Юрий Громыко. Возможна ли инженерия истории? // Syg.ma / Холкин Д. — URL: https://syg.ma/@dmitrii-kholkin/iurii-gromyko-vozmozhna-li-inzhienieriia-istorii (дата обращения: 31.01.2024).