Эвергетика как методологическая основа управления выявлением дефектов на предпроектной стадии жизненного цикла систем обработки данных

Автор: Гвоздев В.Е., Черняховская Л.Р., Блинова Д.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Методы и технологии принятия решений

Статья в выпуске: 1 (27) т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

Системы обработки данных рассмотрены не только как компоненты информационной структуры, но и как неотъемлемая компонента современного общества, что позволяет согласовывать подходы к управлению дефектами систем обработки данных с подходами, применяемыми при управлении социальными системами. Основное внимание уделяется дефектам систем обработки данных, возникающим на предпроектной стадии жизненного цикла таких систем. Подобные дефекты вызываются отсутствием единого понимания проблемной ситуации - ситуации идентификации потребности в разработке систем обработки данных - акторами, вовлечёнными в «урегулирование» этой ситуации. На основе положений эвергетики и теории интерсубъективного управления выделен класс дефектов, возникающих вследствие нарушения коэволюции между состояниями внешней по отношению к системе обработки данных среды и свойствами системы. Выполнена структуризация процесса, соответствующего предпроектной стадии создания систем, результатом которого является спецификация требований пользователей систем обработки данных. Выделены ключевые факторы возникновения дефектов. Новизна подходов, изложенных в работе, заключается в том, что с позиций эвергетики рассмотрена роль спецификации требований пользователей как «моста» между «жизненным миром» и «миром систем».

Дефект, система обработки данных, актор, проблемная ситуация, спецификация требований пользователей

Короткий адрес: https://sciup.org/170178774

IDR: 170178774 | УДК: 004.02 | DOI: 10.18287/2223-9537-2018-8-1-152-166

Текст научной статьи Эвергетика как методологическая основа управления выявлением дефектов на предпроектной стадии жизненного цикла систем обработки данных

В настоящее время инфосфера является системообразующим фактором жизни общества, необходимым атрибутом человеческой культуры и экономики современного мира. Инфосфера представляет собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Системы обработки данных (СОД) наряду с инфокоммуникационными системами относятся к базовым компонентам информационной инфраструктуры. Рассмотрение СОД как неотъемлемой компоненты современного общества обусловливает необходимость положить в основу управления потребительскими свойствами СОД подходы, согласующиеся с подходами, используемыми при управлении социальными системами.

К числу базовых требований, предъявляемых к современным СОД, относятся надежность и функциональная безопасность [1, 2]. Надежность и функциональная безопасность СОД в том числе определяются дефектами, возникающими на разных стадиях жизненного цикла систем. Проблемам разработки подходов, методов, инструментов для выявления дефектов на разных стадиях жизненного цикла СОД (матрицы проекций; сценарное, исследовательское, ad hoс тестирование; и многие другие) посвящена обширная литература. Традиционная точка зрения состоит в том, что основной задачей управления выявлением дефектов является минимизация внеплановых затрат разных ресурсов, обусловленная необходимостью устранения различия потребительских свойств СОД от тех, которые определены в спецификации требований пользователей. Такой подход к определению управления выявлением дефектов является основанием для использования «классических» методов проектирования СОД, ориентированных на использование формальных моделей. Это является предпосылкой сопоставимости результатов решения выбранными методами различных проектных задач разными проектировщиками [3]. Иными словами, проектировщик становится «элементом», «винтиком» в системе проектирования. При этом в качестве эталонов предполагаемых результатов на разных стадиях жизненного цикла СОД выступают спецификации требований, соотносимые с этими стадиями. Естественно, что дефекты спецификаций трансформируются в дефекты системы. Учитывая критическую значимость спецификации требований пользователей (СТП) для результатов проекта (этот документ является входом проекта [4]), можно утверждать, что дефекты этого документа относятся к числу критических факторов провала проекта. Однако методология, методики и инструменты управления выявлением дефектов на стадии разработки СТП СОД далеки от совершенства [5]. Подтверждением этому служит перечень критических факторов успеха и провала программных проектов, приводимый в отчётах Standish Group , в котором качество спецификации входит первую тройку наиболее значимых факторов [6]. Концептуальную основу настоящей работы составляет следующее положение: поскольку СОД являются неотъемлемой частью социальных систем, подходы к управлению выявлением дефектами должны согласовываться с подходами, применяемыми при управлении социальными системами. Это обусловлено тем, что основу формирования спецификации требований пользователей составляют цели, желания заказчиков, их представления о ценностях.

1 Анализ «формул успеха IT-проекта» с позиции эвергетики

Эвергетика – ценностно-ориентированная наука о процессах интерсубъективного управления в сложных системах [7, 8]. Центральным понятием эвергетики является «неоднородный актор» – субъект, вовлечённый в урегулирование проблемной ситуации (ПС). Вовлечённость означает заинтересованность субъекта в изменении ситуации и обладание полезными, с точки зрения урегулирования ситуации, ресурсами. Термином «неоднородный» подчёркивается то обстоятельство, что одна и та же ситуация по-разному воспринимается разными акторами [9].

Классическая наука об управлении, методологической основой которой является системный подход, ориентирована на достижение поставленной цели наилучшим, в смысле заранее определённых критериев и ограничений, образом. С нею ассоциируется «мир систем». С миром систем сопрягается «инструментальная рациональность», неоднородный актор рассматривается как обезличенный элемент системы [10]. Эвергетика же исходит из того, что помимо «мира систем» существует «жизненный мир», в котором существует неоднородный актор, стремящийся понять смысл ПС в рамках своих индивидуальных когнитивных ограничений. Осознание смысла ПС служит основанием для разработки персональных онтологических моделей разных акторов по урегулированию ПС [11], причём у каждого из акторов имеется своя персональная онтологическая модель. Вместе с тем заинтересованность всех акторов в урегулировании ПС служит основанием для формирования признаваемой всеми заин- тересованными сторонами объединённой онтологической модели [12]. Это, в свою очередь, создаёт основу для разработки согласованной стратегии урегулирования ПС. Персональные онтологические модели неоднородных акторов являются основой достижения согласованного понимания ПС за счёт коммуникативных действий (дискурса) [9]. Таким образом, с жизненным миром сопрягается коммуникативная рациональность [7]. Сформированный признаваемый всеми неоднородными акторами способ урегулирования ПС является входом «мира систем» и составляет основу деятельности узких профессионалов, реализующих взаимосвязанную совокупность задач управления в рамках системного подхода. В работах [8, 10] особо подчёркивается, что эвергетика не противопоставляется системному подходу, а дополняет его. Проанализируем с позиции эвергетики известные «формулы успеха IT-проектов».

В 1994 г. Институте управления проектами (Project Management Institute, PMI) была предложена модель, именуемая « project triangle »:

-

(1) оn Time AND on Budget AND with Required Features & Functions

В рамках этой модели проект считается успешным, если одновременно выполняются условия:

-

■ проект уложился в согласованные заказчиком и исполнителем сроки ( Time );

-

■ не перерасходован изначально установленный бюджет ( Budget );

-

■ реализованы согласованные функциональные и нефункциональные требования ( Required

Features & Functions ).

Не останавливаясь на анализе ограничений этой модели (см., например, [13]), отметим, что в рамках этой формулы успех определяется тремя взаимосвязанными факторами [14]:

-

■ поддержка проекта высшим руководством;

-

■ вовлечение пользователей в проект;

-

■ ясные цели бизнеса.

Заметим, что два последних условия являются основой формирования требований, обладающих признаками, определёнными в [15]. При этом центральная идея, заложенная в модель (1) – соответствие потребительских свойств СОД потребностям системы управления сложным объектом – в той или иной форме обсуждается в различных литературных источниках, например в [4, 16, 17].

В отчётах Standish Group, стандартах (например, [18]), руководствах (например, [4]) и других источниках подчёркивается необходимость уделять особое внимание вовлечению пользователей в реализацию проектов, что является гарантией соответствия потребительских свойств СОД целям бизнеса. Вместе с тем, фактическое отсутствие положительных тенденций в показателях, характеризующих успешность проектов, а также отсутствие отрицательных тенденций в показателях, характеризующих неуспешные и проваленные проекты (см. отчёты Standish Group за период с 1994 г. по настоящее время) позволяют сделать заключение об ограниченной применимости предлагаемого подхода. При этом обращает на себя внимание тот факт, что согласно отчётам Standish Group, треть проектов являются успешными, причём эта доля остаётся практически неизменной в течение последних полутора десятков лет. Это обстоятельство и позволяет утверждать, что модель (1) обладает признаками адекватности, однако необходимо более чётко определить область её применимости.

В 2015 г. Standish Group предложила иную «формулу успеха IT-проектов» [6, 13, 19]:

-

(2) on Time , on Budget , on Target , on Goal , Value and Satisfaction

Предлагаемая формула подчёркивает необходимость достижения проектом установленных целей ( Target ), соответствующих желаниям заказчика ( Goal ). При этом полагается, что заказчик должен получить в результате реализации проекта не только требуемые ценности ( Value ), но и удовлетворённость ( Satisfaction ). (На наш взгляд, компонента Goal , Value , Satisfaction по смыслу близка к известной модели Кано).

В [13] высказывается опасение, что переход от (1) к (2) не позволит кардинально изменить ситуацию с эффективностью реализации программных проектов. Такое мнение обосновывается тем, что в рамках (2), как и в (1), не выделяются в качестве самостоятельных проблемы формирования консолидированного мнения субъектами, имеющими различное представление о ценностях, связанных со способами достижения целей проекта. Более того, не обсуждается вопрос о том, как могут быть определены ценности, ассоциированные с группами пользователей, задействованных в решении одних и тех же управленческих задач. А это автоматически влечёт за собою вопрос о неопределённости способов формирования целей, адекватных потребностям, связанным с урегулированием ПС. В упоминаемой работе со ссылкой на первоисточники указывается пять причин, обусловливающих сложность проблемы формирования консолидированного мнения. Перечислим их, не рассматривая детально содержание:

-

1) люди исходно имеют когнитивные ограничения (т.е. персональные интеллектуальные модели [20]), которые изначально затрудняют полное взаимопонимание;

-

2) люди в буквальном смысле встречают друг друга «по одежке», и готовность человека к общению сильно зависит от его эмоционального интеллекта;

-

3) для человека нет ничего хуже навязанного общения;

-

4) используемые человеком слова довольно абстрактны. Например, за «хорошо», «плохо» стоят разные представления разных людей о добре и зле. В силу этого построенные фразы не несут никакого смысла, пока точно не определены используемые понятия. Но люди, как правило, опускают в своей речи эти определения, считая, что все и так понятно;

-

5) в любом мероприятии конкретный человек преследует конкретные цели. Конфликты интересов сопровождают любую совместную деятельность.

Выделенные причины, на наш взгляд, с позиций теории интерсубъективного управления являются обстоятельствами, препятствующими формированию консолидированного мнения относительно подходов к урегулированию ПС.

Проанализируем (2) с позиции эвергетики. Так же, как и в случае (1), можно утверждать, что модель описывает взаимосвязь «жизненного мира» и «мира систем». Жизненному миру соответствуют компоненты Target , Goal , Value , Satisfaction ; миру систем – Time , Budget .

Таким образом, приходим к следующему заключению: во-первых, как (1), так и (2) могут рассматриваться как частные результаты, полученные в рамках научного направления, именуемого «эвергетикой». Во-вторых, эвергетика может составить методологическую основу разноаспектного управления проектами, связанными с созданием СОД, в том числе управления выявлением дефектов на разных стадиях жизненного цикла систем.

СТП - описание внешнего облика СОД - играет роль «моста» между миром систем и жизненным миром. Учитывая, что СТП является фундаментом, влияющим как на свойства результатов проекта, так и систему управления проектом, представляется целесообразным выделить её в качестве самостоятельной подсистемы в архитектуре системы «жизненный мир – мир систем» (рисунок 1). Влияние качества СТП на исход проекта СОД обсуждается в многочисленных литературных источниках, например, [4, 5, 21]. Вопросы исследования качества спецификаций обсуждаются, например, в [5, 15, 22, 23].

/ Жизненный мир \ Проблемная ситуация, формирование неоднородными акторами согласованного видения способов урегулирования \ проблемной ситуации /

Мир систем Проектирование, реализация, эксплуатация и

\ сопровождение СОД

Требования к потребительским свойствам СОД

/ Спецификация требований пользователей Описание потребительских свойств СОД на языке

\ потребителя /

Рисунок 1 – Роль спецификации требований пользователей в системе «жизненный мир – мир систем»

Если спроецировать вышеизложенные рассуждения в область управления выявлением дефектов, можно сделать следующий вывод: дефекты являются неотъемлемой составляющей всех стадий жизненного цикла СОД. До настоящего времени основное внимание уделялось изучению способов предотвращения возникновения дефектов: управления их локализацией и устранением на стадиях проектирования, реализации и сопровождения СОД, т.е. дефектами, соотносимыми с «миром систем». Вместе с тем, дефекты СОД начинают возникать гораздо раньше, на предпроектной стадии, соотносимой с «жизненным миром». Методологическую основу изучения дефектов предпроектной стадии может составить эвергетика.

2 Статические и динамические дефекты

Сложившаяся практика устранения дефектов СОД сфокусирована на дефектах, которые связаны с расхождением характеристик системы с характеристиками эталонов, определёнными в спецификациях разного уровня (требования пользователей, системные требования, спецификации модулей). Иными словами, эти дефекты можно соотнести с определённым временным срезом, которому ставится в соответствие некоторое представление об эталонном изделии. Количество и характер дефектов напрямую зависят от сложности компонент СОД [24]. Отмеченные обстоятельства позволяют классифицировать дефекты, соотносимые со спецификациями, как «статические дефекты, обусловленные сложностью конструкции СОД». Инструментами устранения таких дефектов являются в различной степени формализованные технологии тестирования, локализации и устранения ошибок, которые относятся к «миру систем». Последствиями устранения статических дефектов, обусловленных сложностью конструкции СОД, является повышение степени соответствия фактических характеристик СОД эталонным характеристикам, определённым в техническом задании. При этом не принимается во внимание то обстоятельство, что имеет место моральное старение системы в силу того, что с течением времени эталонная модель СОД будет всё меньше соответствовать желаниям и представлениям о ценностях пользователей. Иными словами, помимо методов и технологий устранения статических дефектов, обусловленных сложностью конструкции СОД, следует разрабатывать методы и технологии устранения динамических (стратегических) дефектов, существо которых определяется моральным старением СОД.

Причиной морального старения является изменение состояния внешней по отношению к СОД среды в результате сложного взаимодействия существующих в ней усиливающих и противодействующих циклов [20]. Сложность взаимодействия проявляется, в частности, в том, что трудно разграничить причины и следствия событий. Поясним это следующим примером.

Известно, что частое внесение изменений в спецификацию требований пользователей является причиной перепроектирования системы, т.е. возникновения дополнительных статических дефектов. С другой стороны, причиной внесения изменений в спецификации требований может служить несоответствие свойств СОД личным представлениям о ценностях отдельных пользователей.

Ограничение на свободу внесения изменений в требования1, с одной стороны, может способствовать сокращению сроков разработки СОД. С другой стороны, может явиться причиной нарушения коэволюции [25] между изменяющимися во времени потребностями пользователей и потребительскими характеристиками СОД. Следует подчеркнуть, что изменения потребностей пользователей обусловлены процессами, происходящими в «жизненном мире».

В рассматриваемом примере решение следует искать не в стабилизации требований, а в сбалансированности интенсивностей поступления заявок на внесение изменений в спецификации требований и интенсивностью решения комплекса задач, обусловленных изменением спецификаций. Это может быть обеспечено, например, внедрением более совершенных технологий проектирования и испытания систем.

3 Факторы возникновения ошибок и дефектов на предпроектной стадии формирования спецификации требований пользователей

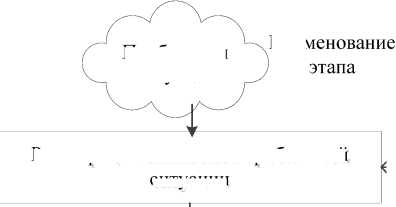

Стратегия урегулирования ПС (стратегия бизнес-процессов) есть фундамент стратегии построения системы информационной поддержки управления [16]. Из того, что СТП (как одна из моделей СОД [4]) является производной от стратегии урегулирования ПС, следует, что часть дефектов этой фазы жизненного цикла системы обусловлена дефектами стратегии урегулирования ПС. Структура процесса формирования СТП представлена на рисунке 2. Предпосылкой разработки представленной модели является структура процесса принятия решений по урегулированию ПС на основе теории интерсубъективного управления, описанная в [7].

Опишем кратко содержание компонент структуры процесса принятия решений, а также выделим основные факторы возникновения дефектов на предпроектной стадии СОД.

-

3.1 Регистрация симптомов проблемной ситуации

Регистрация симптомов ПС заключается в осознании субъектами, вовлечёнными в управление сложной системой, неприемлемого несоответствия состояния внешней среды и состояния объекта управления, что выражается в аномальном отклонении поведения объекта управления от базовой линии2. Основными факторами возникновения дефектов на этом шаге предпроектной стадии (стадии предподготовки формирования СТП) являются:

-

■ неоднозначность идентификации аномального поведения объекта управления на фоне нестабильности внешнего поведения, обусловленного вариативностью параметров внешней среды и внутренних параметров объекта управления [27];

-

■ неопределенность в выделении коренных причин ПС, неоднозначность содержания причинно-следственных связей между коренными причинами и наблюдаемыми симптомами [28], усиливающих и противодействующих процессов с учётом временных задержек [20].

Регистрация симптомов проблемной

ситуации

Проблемная ситуация

Ключевые вопросы этапа

Ж и з н е н н ы й

м и

Р

Формирование интерсубъективнои

системы

Формирование персональных моделей урегулирования проблемной ситуацией £ отдельными акторами

Почему случилось?

Формирование акторами исходной онтологической модели ситуации

Формирование акторами согласованной

стратегии управления проблемной

ситуацией

Интерфейс между жизненным миром и миром систем

Разработка спецификации требований пользователей СОД

Какими потребительскими свойствами должна обладать СОД?

с М и и с р т е м

-

3.2 Формирование интерсубъективной системы

Проектирование и реализация системы в рамках стандартов, руководств, методик £ проектирования реализации и испытаний

Как правильно реализовать систему?

Рисунок 2 - Структура процесса формирования спецификации требований пользователей

Этот процесс содержит выделение сообщества субъектов, интересы которых затрагиваются ПС; осознающих необходимость урегулирования ПС и способных влиять на ПС (в дальнейшем эти субъекты именуются «неоднородными акторами»3). Акторы находятся внутри ПС, то есть являются вовлеченными в её урегулирование. Термином «сообщество» подчёркивается то обстоятельство, что, с одной стороны, акторы имеют общие интересы в урегулировании ПС. С другой стороны, признаётся то, что каждый актор имеет частные интересы, не противоречащие общим [7, 22]. Формирование итерсубъективной системы сводится «… к рождению (на основе самоорганизации) сообщества (составного холона), представляющего собою объединение акторов (с имеющимися в их распоряжении ресурсами), которые обладают единым пониманием того, какие вопросы в рамках настоящего объединения регулируются совместно, а какие самостоятельно каждым актором…» [7].

С точки зрения формирования СТП, общие интересы в последующем служат основой формирования обязательных требований к СОД, а частные – опционных [30].

Основными факторами возникновения дефектов этой стадии «предподготовки» формирования СТП являются следующие.

-

■ Привлечение к урегулированию ПС субъектов, не вовлечённых в ПС4. Такие субъекты «участвуют» в управлении формально (они согласны с любыми решениями, относящимися к управленческим задачам).

-

■ Привлечение к урегулированию ПС лиц, недостаточно компетентных в решении управленческих задач в условиях неопределённости целей, методов и средств управления. Недостаток компетентности является причиной генерации нереалистичных идей (авторы идей «искренне заблуждаются»). Заметим, что часть дефектов этого типа может быть устранена на стадии формирования онтологической модели ПС.

-

3.3 Формирование отдельными акторами персональных моделей урегулирования проблемной ситуации

Каждый из правообладателей является носителем персональных знаний об окружающем мире. Осмысление ПС, т.е. попытка каждым актором получить ответ на вопрос: «Почему случилось?» и формирование личного видения способов её урегулирования, осуществляется в границах этих персональных знаний с учётом ценностных ориентиров правообладателя. Результатом этой деятельности является построение каждым из правообладателей персональной онтологической модели. Совокупность персональных онтологических моделей правообладателей создаёт коммуникационную5 основу построения в последующем согласованной онтологической модели ПС, а также подходов к её урегулированию.

Персональные онтологические модели являются ключевой компонентой нематериальных активов системы урегулирования ПС. Они составляют основу проектирования бизнес-процессов, устраняющих коренные причины ПС. Основными факторами возникновения дефектов на этой стадии предподготовки формирования СТП являются:

-

■ ограниченность, «однобокость» предпонимания отдельными правообладателями содержания ПС и связанные с этим дефекты структуризации ПС (выделение объектов, собы-

- тий, процессов, хронологии событий и т д.) и установление между ними различного рода отношений и связей (причинно-следственных, обобщения, функциональных и т.п.), выделение усиливающих и противодействующих контуров (процессов). В [32] отмечается, что «… для деятельности человека характерно определённое пристрастие к регулярным подходам, представленным упорядоченными, хорошо просматриваемыми и понятными для него действиями, в то время как оригинальные пути решения обычно не относятся к «регулярным»» (заметим, что урегулирование ПС как раз и требует нахождения оригинальных решений);

-

■ различные подходы к структуризации ПС разными акторами [9, 32].

-

3.4 Формирование акторами исходной онтологической модели ситуации

-

3.5 Формирование акторами согласованной стратегии управления проблемной ситуацией

Реализация этой части процесса предподготовки СТП предполагает, во-первых, формирование на основе персональных знаний акторов, представленных в форме персональных онтологических моделей, интерсубъективного знания6 (интерсубъективной теории урегулирования проблемной ситуации).

Во-вторых, представление интерсубъективного знания в форме, признаваемой всеми акторами онтологической модели ситуации. Основным вопросом этой стадии предпроектной фазы является: «В чём коренные причины ПС?». Фактором возникновения дефектов на этой стадии предподготовки СТП является недостаток фактических знаний и ограниченные возможности получения новых знаний. Недостаток знаний заполняется различного рода предположениями и допущениями, часто не имеющими под собою объективной основы.

Онтологическая модель должна обладать свойством полиморфизма. Она должна создавать основу для разработки взаимосвязанных сбалансированных подходов и методов урегулирования ПС как на оперативном, так и на стратегическом уровнях. Это, в частности, означает, что в моделируемой ситуации должны быть выделены совокупности взаимодействующих усиливающих и противодействующих (стабилизирующих) циклов, а также временных задержек. Технологическую основу описания ПС в терминах усиливающих и противодействующих циклов, а также временных задержек составляют архетипы, описанные, например, в [20].

Онтология разрабатывается для создания точных и, по возможности, непротиворечивых определений терминологии в контексте систем обработки данных на основе описательной логики ( Description Logic , DL). С использованием DL в онтологии создаётся множество аксиом, отображающих знания экспертов в области диагностики и установления причинноследственных отношений [33]. Наличие аксиом позволяет получить ответы на запросы и организовать поиск решений по урегулированию ПС в соответствии с контекстом предметной области. Онтологическая модель должна давать объяснение наблюдаемым симптомам ПС, а также давать возможность генерации и сопоставления альтернативных вариантов воздействия на коренные причины ПС.

На стадии формирования стратегии управления ПС формулируются ответы на следующие вопросы (строится «дорожная карта» [34]):

-

■ каковы ожидаемые последствия урегулирования ПС для внешней (по отношению к объекту, с которым ассоциируется ПС) среды, т.е. определяется миссия управления ПС;

-

■ как в результате урегулирования ПС должно измениться внутреннее состояние объекта, с которым ассоциируется ПС, т.е. определяется видение результатов управления ПС;

-

■ определяется архитектура бизнес-процессов, посредством которых осуществляется управление ПС;

-

■ определяется архитектура нематериальных активов (в том числе внешний облик СОД, т.е. СТП, необходимых для реализации бизнес-процессов).

Основным вопросом этой стадии предпроектной фазы СОД является: «Как действовать для урегулирования ПС?». Основными факторами возникновения дефектов при формировании стратегии урегулирования ПС являются ошибки при выделении и анализе взаимодействия усиливающих и противодействующих процессов, а также временных задержек [20].

Последствиями дефектов этой стадии «предподготовки» СТП являются следующие.

-

■ Несоответствие реальных коренных причин ПС причинам, представленным в онтологической модели ПС: «лечат болезнь, а не причину болезни».

-

■ Несоответствие ожидаемого поведения объекта управления (ПС) фактически наблюдаемому (т.е. низкая эффективность управления, вплоть до получения результатов, противоположенных ожидаемому). Заметим, что в этом случае достаточно часто обвиняют систему информационной поддержки управления, а также проектировщиков СОД, которые не могут создавать системы, нужные пользователям (хотя группа пользователей сама может не прийти к единому мнению, что ей нужно).

-

■ Сложность организации коммуникаций между правообладателями. При этом чем выше уровень абстракции компонент персональных моделей, тем больше неопределённость в их описании и смысловой диапазон употребляемых в дискурсе понятий и, следовательно, больше шансов различного толкования разными акторами их содержания. В свою очередь, предлагаемая отдельными акторами высокая степень детализации компонент персональных моделей чревата тем, что непонятные другим акторам термины будут маскировать существо предмета обсуждения.

-

3.6 Разработка спецификации требований пользователей

Основным последствием проявления дефектов является недопустимо частое внесение изменений в функциональные и нефункциональные требования к СОД на стадии формирования спецификации системных требований. Это, в свою очередь, является в последующем причиной низкой эффективности управления программным проектом; неполного соответствия потребительских свойств СОД потребностям и ожиданиям пользователей; нарушения сроков и бюджетов проекта.

системы обработки данных

СТП должна давать ответ на вопрос: «Какими потребительскими свойствами должна обладать СОД?» Этот документ играет следующие ключевые, с точки зрения качества программного средства, роли:

-

■ является «мостом» между «жизненным миром» и «миром систем»;

-

■ является фундаментом для построения системы управления проектом;

-

■ является эталоном, с которым пользователи будут сопоставлять результаты реализации проекта;

-

■ является фундаментом реализации всех стадий жизненного цикла СОД [4].

Основными источниками дефектов спецификации требований пользователей являются:

-

■ дефекты стратегии урегулирования ПС (внешний облик СОД является производной от стратегии урегулирования ПС в части нематериальных активов) [16];

-

■ дефекты дорожной карты реализации СОД;

-

■ необоснованные ограничения на способы реализации в формулировках функциональных и нефункциональных требований;

-

■ неопределённость формулировок функциональных и нефункциональных требований, а также описания среды использования СОД, что является причиной различного толкования их содержания разными правообладателями и исполнителями проекта;

-

■ неполнота состава требований, либо излишние требования [5].

-

3.7 Проектирование и реализация программного средства на основе спецификации требований пользователей

Последствиями проявления дефектов в СТП будет получение систем, потребительские свойства которых в неполной мере соответствуют информационным потребностям, необходимым для урегулирования ПС.

Эта фаза процесса относится к «миру систем» и обеспечивается системой стандартов, руководств, методик, инструментальных средств. Основным вопросом стадии проектирования и реализации программного средства является: «Как правильно реализовать систему, эталонной моделью которой является СТП в рамках общепризнанных подходов проектирования, кодирования, испытаний?»

Основными факторами возникновения дефектов при этом являются следующие.

-

■ Неполное покрытие стандартами, руководствами, методиками системы задач, связанных с реализацией СОД [35]. При этом степень покрытия тем ниже, чем более ранней является стадия реализации программного проекта. Это обусловлено тем, что чем более ранняя стадия программного проекта рассматривается (т.е. чем ближе находимся к началу «конуса неопределённости программного проекта» [17]), тем выше неопределённость содержания задач проекта, и тем более субъект-исполнитель отличается от автомата, преобразующего «вход» в «выход» по определённому алгоритму.

-

■ Неопределённость результатов предыдущей фазы жизненного цикла программного средства. При этом неопределённость уменьшается по мере увеличения формализации постановок задач, т.е. переходу к всё более поздним фазам жизненного цикла программного средства. При этом субъект-исполнитель всё более уподобляется автомату.

-

■ Общий характер рекомендаций стандартов и руководств, низкая дисциплина соблюдения положений стандартов и руководств.

-

■ Недооценка влияния субъективной составляющей на ход проекта и получаемые результаты, необоснованное обезличивание участников проекта, взгляд на них как на обезличенные элементы в составе сложной системы.

Основными последствиями проявления дефектов являются:

-

■ недостаточная совместимость результатов, получаемых разными исполнителями при решении задач, соотносимых с определённой фазой жизненного цикла программного средства;

-

■ компенсация участниками проекта неопределённости содержания спецификации различного рода предположениями, основанными на личных знаниях разработчиков;

-

■ сверхплановые затраты различных ресурсов на обеспечение совместимости результатов, получаемых разными участниками программного проекта.

Заключение

Возрастающая роль инфокоммуникационных систем как фактора управления безопасностью общества, с одной стороны, качественное изменение сложности и масштабов объектов управления с другой, делают необходимым совершенствование методических, теоретиче- ских, методологических и инструментальных платформ построения, эксплуатации и сопровождения СОД. Причиной несоответствия свойств этих систем реальным информационным потребностям, связанным с урегулированием ПС, являются дефекты разной природы, среди которых помимо проектных и технологических дефектов следует выделить дефекты, соотносимые с «жизненным миром» субъектов, вовлечённых в урегулирование ПС, то есть дефекты предпроектной стадии.

Источником дефектов предпроектной стадии является фундаментальная неопределённость, обусловленная ограниченностью персональных знаний правообладателей об окружающем их мире. Это не позволяет в полной мере устранить коренные причины ПС, оказывать влияние на развивающие, уравновешивающие процессы, а также временные задержки.

В статье с позиций эвергетики сделана попытка обоснования положения о необходимости выявления дефектов, соотносимых с фазой предподготовки проектирования СОД. Выявление дефектов этого типа делает необходимым дополнение известных подходов выявления дефектов, соотносимых с миром систем, подходами, соотносимыми с жизненным миром акторов.

Работа поддержана грантом РФФИ 16-08-00442 «Управление функциональной безопасностью аппаратно-программных комплексов в составе сложных технических систем».

Список литературы Эвергетика как методологическая основа управления выявлением дефектов на предпроектной стадии жизненного цикла систем обработки данных

- Липаев, В.В. Надежность программных средств / В.В. Липаев. - М.: СИНТЕГ, 1998. - 232 с.

- Липаев, В.В. Функциональная безопасность программных средств / В.В. Липаев. - М.: СИНТЕГ, 2004. - 348 c.

- Вагнер, Г. Основы исследования операций, Т.1 / Г. Вагнер. - М.: Мир, 1972. - 335 с.

- ESA PSS-05-02 Guide to the user requirements definition phase, March 1995.

- Куликов, С.C. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С.С. Куликов. - Минск: Четыре четверти, 2017. - 312 с.