Эволюция химиотерапии гельминтозов животных и человека (обзор)

Автор: Джафаров М.Х.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Обзоры, проблемы

Статья в выпуске: 4 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные классы современных антгельминтных субстанций широкого спектра действия (бензимидазолы, имидазолтиазолы, 16-членные макролиды), большое внимание уделено недавно созданным препаратам (эмодепсид, монепантел, дерквантел, трибендимидин), а также новым наработкам в этой области, от которых можно ожидать высокого эффекта. Обсуждены некоторые аспекты молекулярных механизмов действия антгельминтиков, резистентности к ним и альтернативные методы дегельминтизации. Высказано предположение о перспективности целенаправленного поиска новых антгельминтных субстанций в ряду производных условно родоначальных углеводородов — бензола, индена, нафталина, 1Н-циклопента[a]-нафталина и фенантрена на основе варьирования структуры от полностью ненасыщенных до насыщенных форм, в том числе содержащих гетероатомы (N, O, S), различные заместители и функциональные группы

Гельминтозы животных, химиотерапия и профилактика, антгельминтные субстанции, средства народной медицины, антгельминтики неорганической и органической природы, сантонин, флороглюциды, фенотиазин, пиразин, бензимидазолы, имидазолтиазолы, тетрагидропирмидины, авермектины, аналоги авермектинов, препарат гемакс, салициланилиды, нитазоксанид, эмодепсид, аминоацетонитрильные производные, монепантел, спироиндолы, дерквентел, трибендимидин, биологические методы контроля гельминтозов

Короткий адрес: https://sciup.org/142133423

IDR: 142133423

Текст обзорной статьи Эволюция химиотерапии гельминтозов животных и человека (обзор)

Гельминты наносят ощутимый ущерб, включая вред здоровью человека и потерю его трудоспособности (1-3), снижение мясной, молочной продуктивности и яйценоскости, яловость маток и падеж сельскохозяйственных животных, ухудшение качества шкуры и шерсти (4), урон, наносимый растениеводству (5), пиломатериалам и т.д. Гельминты часто поражают и животных-компаньонов, а также диких животных (6-8). Одним из самых эффективных и относительно дешевых способов борьбы с гельмин-тозами остается химиотерапия (9).

На современном рынке насчитываются сотни наименований антгельминтных препаратов со спектрами активности от узкого до широкого. Однако перечень действующих веществ этих препаратов (как однокомпонентных, так и многокомпонентных) ограничен несколькими десятками высокоэффективных и относительно безопасных соединений различной 26

химической природы (10, 11).

Антгельминтные субстанции либо имеют природное происхождение, либо их получают в результате химического синтеза. Природные субстанции в основном представлены продуктами вторичного метаболизма бактерий, грибов и растений и могут входить в состав препарата как в нативной, так и в химически модифицированной форме (12).

Средства народной медицины и субстанции неорганической и органической природы. До того, как стала применяться химиотерапия, на протяжении тысячелетий для изготовления порошков, отваров, мазей, настоев, смесей от болезней (13), в том числе гель-минтозов (14), в народной медицине были испытаны многие минералы, грибы, растения, ткани и продукты жизнедеятельности животных (яды змей, пауков, материнское молоко) (15), а также сами животные (пиявки, пчелы и др.). Антгельминтики (антигельминтики) изначально называли вермифугами (от лат. vermus — червь, глист, fUgere — изгнать) (14).

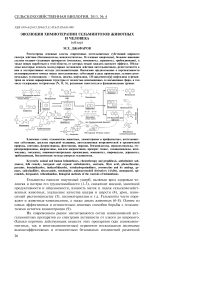

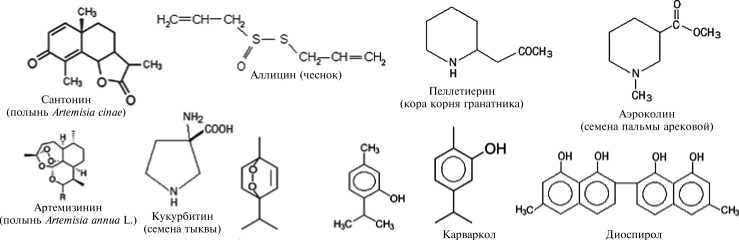

Было создано множество народных средств (16), вошедших в труды-справочники античных и средневековых философов и целителей. Так, древнеегипетский папирус Ebers (около 1550 г. до н.э.) содержит информацию о шистосомозе и глистах человека (14). Гиппократ в своих сочинениях (около 500 лет до н.э.) описал некоторых червей и ввел термины helminthos и ascaridos (в переводе с греческого — болезни, вызванные соответственно червями и аскаридами) (17). Гален (около 129-200 г.г. н.э.) был одним из основателей фармакологии, предложил способы приготовления настоек и мазей (например, с растительными экстрактами), называемых «галеновыми препаратами», а также ввел понятие о действующих веществах (18). В «Канонах врачебной науки» Ибн-Сины (Авиценна, 9801037 г.г. н.э.) упоминается малярия и многие черви, например Dracunculus (19). В таких справочниках можно найти ряд рекомендаций по исцелению от болезней, вызванных паразитическими червями, например применение цитварной полыни Artemisia cinae при аскаридозе. Ее антгельминтный эффект обусловлен природным соединением сантонином. Это сесквитерпеновый лактон, впервые выделенный в 1830 году немецким аптекарeм Кале-ром (apotheker Kahler) и студентом-фармацевтом Альмсом (J.A. Alms) из сырья российского происхождения (20), введен в медицинскую практику в 1838 году (21), однако его химическую структуру установили только в 1963 году (22). Соединения с антгельминтными свойствами найдены во многих других растениях (гранатник, осина, папоротник мужской, пижма, некоторые виды ромашки, табак, тыква, чеснок) (18, 23, 24). В настоящее время из экстракта корневища мужского папоротника ( Dryopteris filix-mas ) получают препарат филиксан для лечения цестодозов (10). Ниже приведены структурные формулы некоторых антгельминтных субстанций растительного происхождения:

Аскаридол Тимол (чарбец, орегано, дикий бергамот) (плоды хурмы)

(марь амброзиевидная) (чабрец)

Идея использования химических соединений в лечении животных и человека была выдвинута еще алхимиками (IV-XVI в.в.), в особенности ятрохимиками (ятрохимия, или лечебная химия; от греч. iatrys — врач), которые занимались поиском и приготовлением лекарств (XVI-XVIII в.в.), применяя для этого известные в то время химические соединения (25), в основном производные Hg, As, Sb, Cu, Zn, Fe, S. Так, предложенная ими глауберова соль Na2SO4 • 10H 2 O в некоторых случаях до сих пор используется в качестве слабительного для очищения от кишечных глистов (26).

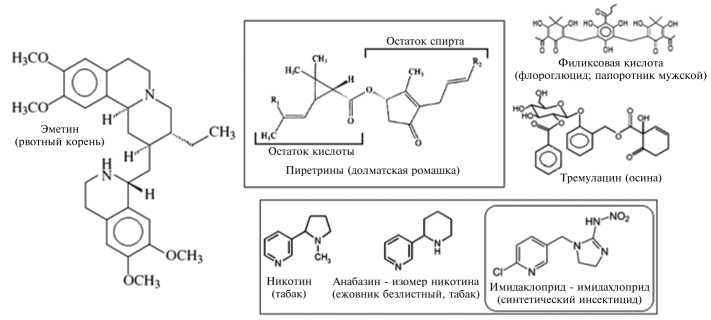

Химиотерапия паразитозов (и гельминтозов) начала приобретать научную основу на стыке XIX-XX веков в результате становления структурной теории органических и неорганических соединений (25). П. Эрлих, лауреат Нобелевской премии 1908 года, изучив более 600 соединений мышьяка, показал возможность направленного синтеза лекарственных препаратов, способных воздействовать на мельчайшие организмы, и предложил термин «химиотерапия». В результате его исследований в 1910 году в клиническую практику был введен мышьякосодержащий препарат атоксил для лечения трипаносомоза (27) (наряду с препаратом сальварсаном, применяемым при сифилисе) (28). В тот же период начали использовать производное полного амида угольной кислоты (мочевины) — сурамин (1916 год), в некоторых случаях применяемый при онхоцеркозе и сонной болезни до сих пор (ограничения обусловлены высокой токсичностью) (10):

В начале XX века против Fasciola hepatica начали использовать простейшие хлорорганические соединения — четыреххлористый углерод СС14 (1921 год) и гексахлорэтан С2С1 ^ (1928 год) (10). Из-за токсичности для млекопитающих они в настоящее время почти не применяются. Однако гексихол (хлоропроизводное параксилола; введен в СССР в 1964 году) остается в перечне антгельминтиков в некоторых республиках бывшего СССР и Китае (эффективен против половозрелых сосальщиков) (29).

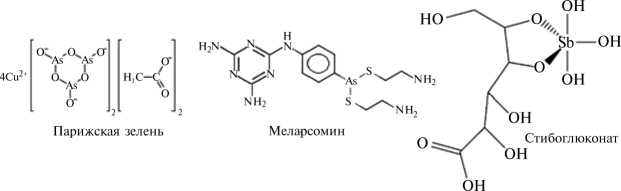

До середины XX века, несмотря на стремительный рост числа синтезированных органических веществ, в качестве антгельминтиков широко применялись неорганические соединения мышьяка (As), олова (Sn), сти-бия (Sb), фтора (F), перекись водорода (H2O2), сера (S), кислород (O2), арсенаты металлов — мышьяковокислые соли алюминия, двухвалентных металлов (Са, Си, Zn, Sn), Fe (двух- и трехвалентного). Так, против поло- возрелых и неполовозрелых гельминтов эффективная доза парижской зелени и арсената кальция Ca3(AsO4)2 для ягнят составляла 0,3-0,5 г/гол. (30), медного купороса CuSOfi5H2O для буйволят — 112 мг/кг живой массы (31). В настоящее время неорганические вещества в качестве антгельминти-ков не применяются из-за высокой токсичности и появления более эффективных субстанций органической природы, например альбендазола, фен-бендазола, празиквантела и др., используемых при мониезиозе жвачных и других паразитозах (9, 11). Однако некоторые элементоорганические (в частности, металлоорганические) соединения (например, тиоацетарсамид натрия и меларсомин на основе As3+) назначают при дирофиляриозе сердца собак (возбудитель — Dirofilaria immitis) (32). Ниже приведены структурные формулы некоторых мышьяк- и стибийсодеражших субстанций:

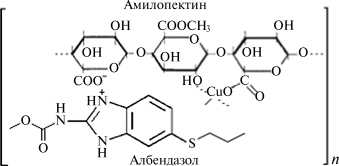

Хлор, медный купорос, гашеная известь остаются в арсенале ветеринаров, животноводов и санитарных служб для обеззараживания водоемов, стойл, построек и др. Ведутся поисковые работы по созданию ант-гельминтных субстанций сложного состава, например пектината албенда-зола и меди (II) ( n = 20-30, м.м. = 17000-25000 Да) (33):

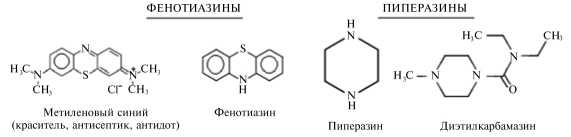

Современная химиотерапия гельминтозов. Фенотиазины и пиперазины . Перелом в химиотерапии гельминтозов произошел примерно в 1940-1950-х годах с внедрением синтетических органических соединений — фенотиазина (1940 год; первый представитель фенотиазинов метиленовый синий применялся как краситель тканей) (34) и пиперазина (1953 год) (35) для лечения нематодозов:

Ветеринары назначают их до сих пор, например пиперазин и его соли (адипинат, сульфат и фосфат) и фенотиазин используют в звероводстве, свиноводстве и птицеводстве для лечения аскаридоза, диэтилкарба-мазин — при нематодозах (токсокароз, филяриатоз и т.д.) (10).

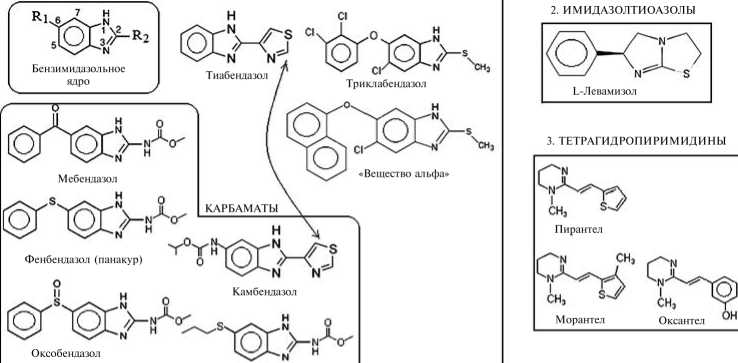

Бензимидазолы и другие N-содержащие антгельминтные субстанции. В 1960-х годах в клиническую практику вошли эффективные антгельмин-тики широкого спектра действия — бензимидазолы (наибольшее число субстанций), имидазолтиазолы и тетрагидропиримидины для лечения ки шечных и некишечных нематодозов, а также цестодозов:

1. БЕНЗИМИДАЗОЛЫ

Альбендазол

Первыми представителями названных антгельминтников были тиа-бендазол (1961 год), албендазол (с 1972 года разрешен для лечения эхинококкоза животных и человека) (36), левамизол (1966 год) (37) и пирантел (1966 год) (38). Некоторые из них применяются до сих пор (часто в составе многокомпонентных антгельминтиков) (10).

В 1970-х годах появились и другие азотсодержащие гетероциклические субстанции. Среди них важнейшими были пиразинизохинолины, например празиквантель (билтрицид, открыт в 1977 году), назначаемые для лечения цестодозов и трематодозов (39). Празиквантель прекрасно зарекомендовал себя и остается в перечне средств от шистосомоза животных и человека (9-11):

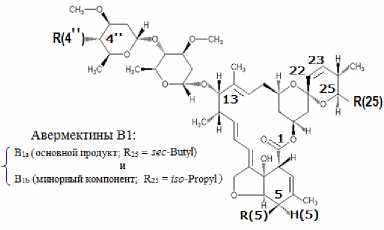

16-членные макролиды. В 1980-х годах началась эра природных авермектинов (абамектин, дорамектин), продуцируемых почвенными бактериями Streptomyces avermitilis , и их полусинтетических производных (ивермектин, селамектин и др.) широкого спектра действия (против нематод, насекомых и клещей) при очень низких дозах ( ~ 0,2-0,3 мг/кг) (табл. 1) (40).

Мильбемицины — родственная авермектинам подгруппа 16-членных макролидов. Их продуцируют актиномицеты S . hygroscopicus (ssp. aureolac-rimosus ) в виде смеси соединений, которые характеризуются отсутствуем ди-сахаридной боковой цепи в положении С(13) и наличием метильной (мильбемицин A3), этильной (мильбемицин А4), изопропиловой (мильбемицин D) и втор -бутиловой (13-дезокси-22,23-дигидроавермектин В1а) групп, а также насыщенной 22,23-связи (как у ивермектина) (1972 год) (41). Полу-синтетические 5-оксимины мильбемицинов А3 и А применяются в качестве пестицидов (41). В конце 1980-х годов были открыты родственные мильбемицинам немадектины из S. hygroscopicus (ssp. noncyanogenus ) с гидроксильной группой при С(23), ненасыщенным углеводородным радикалом при С(25) и, как и у мильбемицинов, отсутствием дисахаридной боковой цепи при С(13). Немадектин служит сырьем для получения моксидек-тина (действующее вещество ветеринарного препарата цидектина для лечения и профилактики эндоэктопаразитозов — псороптоза, диктиокаулеза, кишечного стронгилятоза, вшивости, эстроза, гиподерматоза) (41) (*; ** и 30

*** — положение допустимой модификации у лактонов; положение R, определяющих принадлежность к авермектинам или мильбемицинам и нема-дектинам, и R, по которым мильбемицины отличаются от немадектинов):

Субстанция

ГЛ

R(5), H(5)

R(4 " )

I 3 I 4

R(25) С(22)-С(23)

|

Абамектин (нативный) |

ОН, н |

|

Эмамектин (полусинтетический) |

ОН, н |

|

Эприномектин (полусинтетический) |

ОН, н |

|

Ивермектин (полусинтетический) |

ОН, н |

ОН Два гомолога: Двойная

н

Дорамектин (нативный; в специфических условиях) ОН, Н

Нэс н \ N н^-с( о ОН

ОН

sec -Butyl, iso -Propyl

Два гомолога: sec -Butyl, iso Propyl

Два гомолога: sec -Butyl, iso Propyl

Два гомолога: sec -Butyl, iso Propyl

Один гомолог:

Селамектин (4 ‘ -О-дезолеандрозил-5-дезокси-5-дегид-ро-5-оксимин-22,23-дигидродорамектин) — дегликози-лированный полусинтетический аналог дорамектина

Отсутствует остаток одной молекулы олеанд-розы (гидроли-

Один гомолог:

связь

Двойная связь

Двойная связь

Одинарная связь

Двойная связь

Одинарная связь

NOH

Мильбемицина A3/A4 5-оксим

Немадектин

Моксидектин

Мильбемицины: АЗ : R25 = СН3, А4 : R25 = С2Н5

1. Особенности структуры субстанций группы авермектина В1 и дорамектина зована дисаха-ридная 1",4‘-гли-козидная связь)

Примечание. 1, 2 — атом водорода и соответствующие функциональные группы, 3 — углеводородные радикалы, 4 — химическая связь (у авермектина и его аналогов).

Последние три десятилетия ведутся работы по совершенствованию авермектиновых субстанций. В практику внедрены ивермектин (1979 год) (42, 43), дорамектин (1993 год) (40), эприномектин (1998 год) (44), села-мектин (2000 год) (40), ожидаются результаты других разработок (45, 46).

Биологическая активность авермектинов. Разнообразие свойств авермектинов (в дополнение к антгельминтной активности) вызывает интерес исследователей (47). Ивермектин блокирует PAKl-зависимый рост клеток доброкачественных и злокачественных новообразований (нейрофиброматоз II типа, карцинома яичника и др.) в результате инактивации р21-белок-зависимой киназы (РАК1) (48, 49). Недавно обнаружено ингибирование репликации вируса желтой лихорадки (50) и спорогонии у Plasmodium falciparum и Anopheles gambiae ивермектином (51), а также установлен противотуберкулезный эффект авермектинов (52).

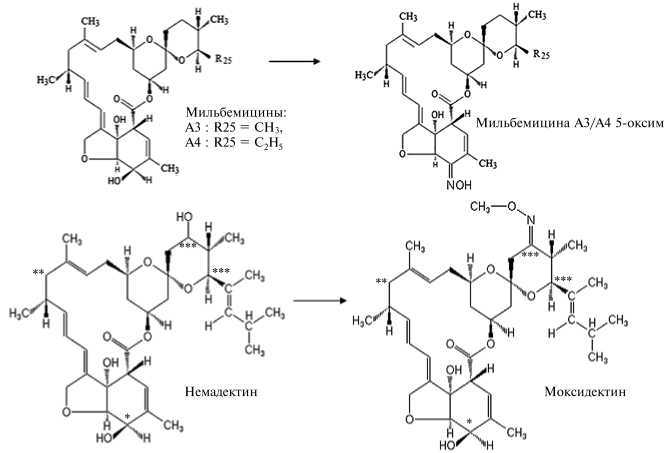

Салициланилиды и другие антгельминтные субстанции. Этот важный класс антгельминтиков открыли при поиске биоцидных свойств у фенольных соединений (фенолы, бифенолы, тиофенолы и др.), применявшихся в качестве антимикробных и фунгицидных средств (известный пример — карболовая кислота) (Lister J., 1867). Это были никлоза-мид (Hecht G. et al., 1960), трибромсалан (Boray J.C. et al., 1965), клиоксанид (Boray J.C. et al., 1965). В дальнейшем были разработаны более эффективные субстанции — оксиклозанид (Broome A.W. et al., 1966), клозантел (Janssen M.A.C. et al., 1973) и рафоксанид (Mrozik H. et al., 1969), имеющие важное значение в контроле трематодозов (53). Помимо названных основных классов антгельминтиков, получены многочисленные субстанции (10) разной химической природы, например гигромицин (аминогли-козидный антибиотик и антгельминтик; продуцент — бактерия Strepto-myces hygroscopicus ) (54), и фосфорорганические препараты (метрифонат, цитиоат и др.) (10), применение которых ограничено низкой эффективностью или существенными побочными действиями (14):

САЛИЦИЛАНИЛИДЫ __ФОСФОРООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

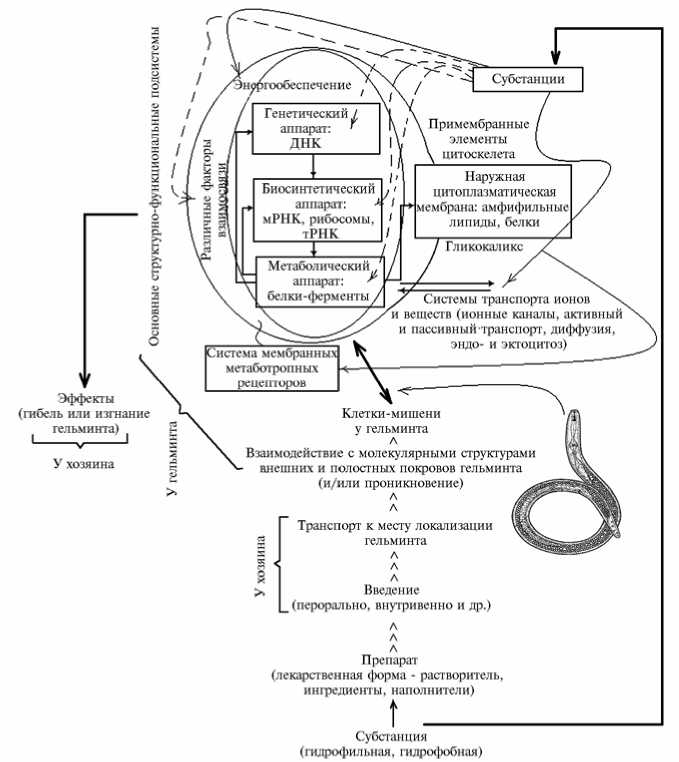

Молекулярные механизмы действия. Наличие большого ассортимента антгельминтиков обусловлено разнообразием хозяев, гельминтов, развитием их резистентности к применяемым препаратам и некоторыми другими факторами. Процессы, в которые вовлекается антгель-минтная субстанция с момента попадания в организм пациента до оказания лечебного эффекта, можно объединить в две группы. К первой относятся физико-химические и химические взаимодействия субстанции с факторами среды (рН, температура, ферменты и др.) при перемещении к местонахождению гельминта в организме хозяина (рис. 1) с соответствую - щими биохимическими и физиологическими последствиями. Например, возможны неферментативные и ферментативные изменения, как в случае дихлофоса, способного в водных растворах спонтанно превращаться в более активный дихлорвос, взаимодействующий с никотиновым ацетилхолиновым рецептором — нАХР (14), или нитазоксанида, который в плазме крови под влиянием ферментов быстро (~ 6 мин) модифицируется в активные метаболиты тизоксанид и глюкуронид тизоксанида, ингибирующие работу пируват:ферредоксин-оксидоредуктазы и, таким образом, нарушающие энергетический обмен у гельминта (55).

ихюбеспечение

Генетический аппарат: ■ ДПК

Метаболический аппарат: ^ белки-ферменты

V

Эффекты (гибель или изгнание гельминта)

У хозяина

Введение

_ (перорально, внутривенно и др.)

Клетки-мишени у гельминта

Транспорт к месту локализации гельминта

Взаимодействие с молекулярными структурами внешних и полостных покровов гельминта (и/или проникновение)

А А Препарат (лекарственная форма - растворитель, ингредиенты, наполнители) t___________ Субстанция (гидрофильная, гидрофобная)

-^ Субстанции |

Гликокаликс

При мембранные элементы к цитоскелета

Наружная цитоплазматическая мембрана: амфифильные липиды, белки у

/ Системы транспорта ионов х. и веществ (ионные каналы, активный и пассивный транспорт, диффузия, эндо- и эктоцитоз)

Биосинтетический аппарат: *

мРНК, рибосомы. тРНК

Система мембранных метаботропных рецепторов

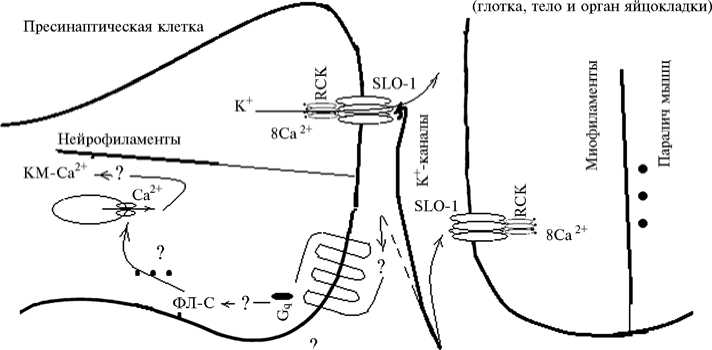

Рис. 1. Схема доставки антгельминтной субстанции к гельминту в организме и взаимодействия с клеткой-мишенью.

Вторую группу составляют процессы, обеспечивающие транспорт антгельминтика к клеткам-мишеням через внешние покровы (кутикула, тегумент) или внутренние полости (ротовая, глоточная и кишечная) гельминта и собственно взаимодействие с этими клетками (см. рис. 1).

По характеру взаимодействия с клеткой-мишенью все антгельмин-тики можно разделить на быстродействующие (2-4 ч, нарушают работу ионотропных рецепторов) и медленнодействующие (1-4 сут, влияют на метаболические процессы) (56) (рис. 2). Представители первой группы действуют как агонисты (имидазолтиазолы, тетрагиропиримидины, пиразинизохинолины, аминоацетонитрильные производные и др.) и антагонисты (фенотиазин, спироиндолы) нАХР, аллостерические модуляторы ГАМКа- рецептора (ГАМК — Y-аминомасляная кислота) и глутаматзависимых хло-ридных каналов (GluCls) (16-членные макролиды — авермектины и мильбемицины), агонисты ГАМК-эргического рецептора (пиперазин), активаторы Са2+-канала (празиквантель) и Са2+-зависимого К+-канала SLO-1 (эмодепсид). Медленнодействующие лиганды в-тубулина (бензимидазолы) нарушают его полимеризацию и образование микротубулярного аппарата, что приводит к дегенеративным изменениям и другим метаболическим нарушениям в клетках кишки и в кутикуле нематоды. Другие препараты этой группы — субстанции, содержащие SH-группы (меларсомин); ингибиторы холинэстеразы, такие как карбаматы, фосфорорганические соединения (метрифонат), дифенильные соединения (бифениум, нитрозоканат и амосканат); цикло- и липоксигеназы (например, диэтилкарбамазин, который нарушает метаболизм арахидоновой кислоты и блокирует образова ния простагландинов у хозяина, что вызывает сужение капилляров и их непроходимость для микрофилярий, усиливает фагоцитоз микрофилярий стенкой сосудов, лимфоцитами и гранулоцитами, кроме того, его действие, по-видимому, связано с индуцибельной NO-синтазой); хитиназы (в частности, клозантел, который также имеет протонную ионофорную активность, синергичную с ингибированием хитиназы); пируват:ферредок-син-оксидоредуктазы (нитазоксанид) (56, 57).

В тегументе

Са?*-каналы Празиквантел

Ионотропные мембранные рецепторы клеток продольных и кольцевых мышц корпуса тела

|

Никотиновые холинэргические рецепторы |

ГАМ КА-рецепторы |

SLO-ЦКс.-канал) |

|

N-пожип L-пожип В-пожип никотин, левамизол, бифениум метиридин и др. пирантел, дерквантел и др. |

Пиперазин, авермектины, мильбемицины |

Эмодепсид |

В тканях глотки

В органах яйцекладк и SLO-ЦКс»-канал)

|

GluCl |

SLO-КК^-канал) |

|

Пиперазин, авермектины, мильбемицины и др. |

Эмодепсид |

В нейронах

Другие мембранные и внутриклеточные мишени

Эмодепсид

|

н-АХР |

Глутаматные ионотропные рецепторы (GluCl) |

SLO- ЦК^-каиал) |

|

Монепантел |

Авермактины, мильбемицины и др. |

Эмодепсид |

Холинэстераза

Метрифонат, нитрозоканат и др.

Ферманты |Пируват:ферредоксин ~ оксидуредукзаи ._____И и г азоксан ид I

и другие

Ь-Тубулин бензими-

Рис. 2. Некоторые мишени и транспорт антгельмитных субстанций к ним (описание см. в тексте) .

Эффективность. Экономичность химиопрофилактики и химиотерапии гельминтозов во многом определяется правильностью и целесообразностью проводимых мер во взаимосвязи с эффективностью антгельмин-тиков и с учетом цикла развития гельминта, особенностей хозяина и климата и т.д. Например, мебендазол, тиабендазол активны в отношении кишечных форм трихинеллы, однако эти препараты не действуют на их инкапсулированные формы (9, 57).

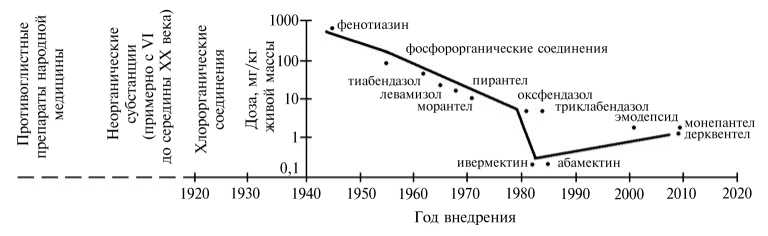

Сравнение эффективности антгельминтиков разных поколений показывает, что внедрение новых субстанций сопровождалось уменьшением дозы, достигнув нижнего предела у авермектинов (58) (рис. 3).

Рис. 3. Дозы важных антгельминтных субстанций, внедренных в разные годы (45) (с дополнениями и изменениями).

Резистентность к антгельминтикам. Интенсивное применение антгельминтиков не только сопровождается нежелательными биохимическими последствиями для пациента (отрицательные побочные эффекты), но и приводит к тому, что в популяции гельминтов появляются и закрепляются формы, устойчивые к биоцидным субстанциям. Это отмечал еще П. Эрлих в начале XX века, и в настоящее время повсеместно регистрируется резистентность к часто применяемым антгельминтным субстанциям (59-69).

Резистентность развивается в результате адаптации гельминта к действию антгельминтика. Взаимодействуя с мишенью, он инициирует каскад физико-химических и биохимических событий (помимо тех, что связаны с проявлением противогельминтной активности), которые затрагивают внутриклеточные эффекторы на различных уровнях (вплоть до генетического аппарата и его функциональной активности), вследствие чего, наряду с исходной мишенью, может появляться и воспроизводиться модифицированная (см. рис. 2). Снижение экспрессии белков рецептора в целом или его субъединиц (агонисты нАХР), повышенная экспрессия Р-гликопротеина (60) и белков множественной резистентности (аллостерические модуляторы GluCl), однонуклеотидный полиморфизм (лиганды в -тубулина) играют важную роль в развитии резистентности (56, 67). В частности, на нематодах Caenorhabtidis elegans экспериментально показано, что одновременная мутация генов avr-14 , avr-15 и glc-1 , кодирующих а -субъединицы GluCl, служит причиной значительной устойчивости к ивермектину вследствие уменьшения аффинности субстанции к хлорид-ион-ному каналу. Напротив, мутация любых двух генов, которые кодируют белки, участвующие в образовании этого канала, не вызывает резистентности или она незначительна (68).

Появление устойчивости может быть ускорено при неправильном применении антгельминтиков (58-61) (табл. 2).

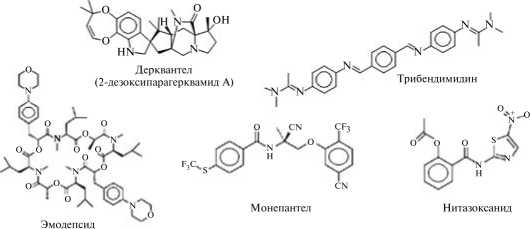

Современные антигельминтные субстанции. Формирование устойчивости у патогенов стимулирует поиск новых антгельминтных средств с альтернативным и/или характерным для уже существующих субстанций (но более эффективным) механизмом действия (70-72). Так, в 20002010 годах появились эмодепсид, монепантел, дерквантел (ветеринарная медицина), а также трибендимидин и нитазоксанид (медицина) (см. табл. 2).

Эмодепсид представляет собой N-метилпроизводное 24-членного циклооктадепсипептида — продукта ферментации гриба Mycelia sterilia, впервые выделенного в 1990 году японскими специалистами из микрофлоры листьев камелии японской (74). Он эффективен против нематод в желудочно-кишечном тракте и легких и микрофилярий, которые устойчивы к бензимидазолам, 16-членным макролидам и холинэргическим агонистам, входит в состав недавно созданных препаратов, рекомендуемых для лечения нематодозов кошек и собак (75-77).

Структурные формулы субстанций, разработанных в 2000-2010 годах:

2. Некоторые важнейшие субстанции для лечения гельминтозов животных и человека

Группа патогенов (патология) | Препарат, класс антгельминтиков

Нематодозы

Кишечные нематоды Авермектины и мильбемицины, монепантела, эмодепсида, трибен- димидина, дерквантельа, бензимидазолы, морантел, пирантел, лева-мизол, клозантел (и галогенированные салициланилиды), пиперазин Тканевые нематоды (филяриозы) Диэтилкарбамазин, сурамин, ивермектин

Трематодозы различной локализации

Печеночные сосальщики (фасциолезы)Триклабендазол (против всех форм), празиквантель, клорсулон, клозантел (и галогенированные салициланилиды), оксиклозанид, албендазол (против половозрелых форм)

Кровяные сосальщики (шистосомозы) Антимонаты, метрифонат, оксамнихин, празиквантель

Легочные и кишечные сосальщики Празиквантель, триклабендазол, никлозамид (альтернативный), альбендазол (альтернативный)

Цестодозы

Ленточные черви Бензимидазолы, празиквантель, никлозамид

Примечание. Верхними индексами (а) отмечены субстанции, разработанные в 2000-2010 годах.

Эффективность и спектр действия субстанций, применяемых для дегельминтизации, зависит от многих факторов: вида хозяина (включая человека) и гельминта (их анатомо-гистологические и физиолого-биохимические свойства, например наличие тегумента, температура тела и органа, индивидуальные различия); жизненного цикла био- и геогельминта и локализации патогена в организме хозяев (промежуточного и конечного); места хозяина в пищевой цепочке экосистемы, особенностей его питания и обитания (климатические условия, образ жизни и т.д.) (73, 124); биодоступности, физико-химических характеристик антгельминтика и особенностей его взаимодействия с мишенью (рецепторы, ферменты и другие эндогенные метаболиты и клеточные элементы) и др., что учитывается (или должно учитываться) в протоколе успешной антгельминтной терапии.

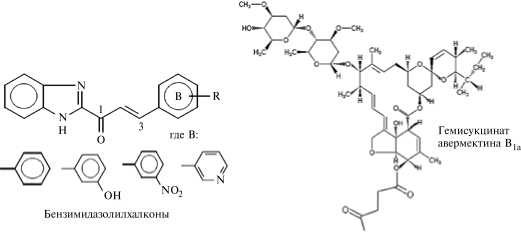

Эмодепсид угнетает работу мышц глотки, тела и органов, участвующих в яйцекладке, вследствие увеличения проводимости Са2+-активиру-емых К+-каналов (SLO1) в пре- (по-видимому, в большей мере) и постсинаптических клетках нейромышечного сплетения у нематоды (78) (рис. 4) . Однако последовательность событий при этом требует дальнейшего уточнения. Предполагают также (79), что, кроме описанного, незначительную роль играет медленнодействующий сигнальный механизм (с участием лат-рофилиноподобного рецептора пресинапса и G q -белка) (78, 79).

Монепантел (S-энантиомер, синтетический продукт, открыт в 2008, допущен к применению в 2010 году) относится к так называемым амино-ацетонитрильным производным (ААП, amino-acetonitrile derivatives — AADs) (80). Наиболее активный метаболит — сульфон монепантела (81, 82), обладает широким спектром действия против желудочно-кишечных гельминтов в личиночной и половозрелой стадии, резистентных к обычным антгельминтикам, эффективен в низких дозах (2,5-3,5 мг/кг) (83). Взаимодействие монепантела с нематодоспецифичным нАХР Hco-MPTL-1 приводит к нарушению работы этого рецептора и параличу мышц гельминта (84, 85). Дерквантел — полусинтическое производное парагерквамида А, обнаруженного среди природных спироиндолов, продуцируемых плесневым грибом Penicillium paraherquei (86, 87). Дерквантел ингибирует нАХР (88), имеет широкий спектр противогельминтного действия и применяется в смеси с абамектином для лечения и контроля различных нематодозов желудочно-кишечного тракта (в том числе при устойчивости гельминтов к другим препаратам), что указывает на перспективность поиска антгельминтных субстанций среди подобных соединений.

Постсинаптичсская клетка мышцы

Латрофилиноподобный Эмодепсид рецептор

Рис. 4. Схема действия эмодепсида: КМ-Са2+ — Са2+-связывающий белок кальмодулин, SLO1 — Са2+-активируемые К+-каналы, RCK — домен, регулирующий К+-проводимость (regulated conductance of К+), G q — G-белок, передающий внеклеточный сигнал от мембранного рецептора к фосфолипазе С (ФЛ-С), что приводит к ее активации (описание см. в тексте) .

Трибендимидин представляет собой аминофенилдимидиновое производное амидантела, впервые синтезирован в 1980 году в Китае (89) и внедрен там в медицинскую практику в 2004 году (90-92), проявляет про-тивонематодный эффект. Трибендимидин относится к L-подтипу агонистов нАХР с таким же механизмом действия, как у левамизола и пиранте-ла, поэтому при устойчивости к левамизолу его не назначают. Однако разработчики предлагают применять трибендимидин взамен бензимидазолов или в смеси с ними при наличии резистентности к последним (93).

Из антгельминтных препаратов, полученных за последнее десятилетие, следует отметить нитазоксанид (55, 94) — производное салициловой кислоты, у которого, в отличие от салициланилидов, ее остаток связан через амидную связь с нитротиазольным фрагментом. Как уже упоминалось, активные метаболиты нитазоксанида ингибируют пируват:ферредоксин-ок-сидоредуктазу (95). Он обладает антипротозойным, антгельминтным и антибактериальным действием, используется в медицине (11). По эффективности нитазоксанид уступает бензимидазолам, но его целесообразно применять против устойчивых к ним форм (94).

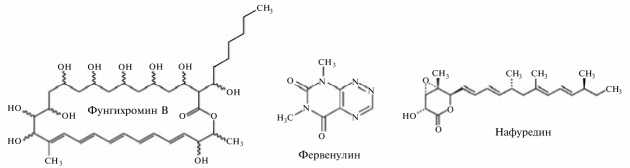

Продолжаются работы по химической модификации известных субстанций. В частности, получены производные бензимидазола — бен-зимидазолил-халконы (халконы — флавоноиды с раскрытым пирановым кольцом) (96), а также 5-О-сукциноилавермектин и препарат гемакс на его основе (97-99). С 2005 года по инициативе и при непосредственном участии автора статьи в сотрудничестве с учеными РОО Центр научноинженерных проблем (г. Москва), Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Института органической химии РАН им. Н.Д. Зелинского (г. Москва), Ярославского государственного технического университета, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се-верцова РАН (г. Москва) осуществляется целенаправленный поиск новых оригинальных антгельминтных субстанций. Цель подобных так называе- мых горизонтальных разработок заключается в получении аналогов с улучшенными физико-химическими и фармакологическими характеристиками (например, снижение остаточных количеств в молоке после применения препаратов в период лактации и т.п.). Эти производные бензимидазола и авермектина имеют следующие структурные формулы:

Альтернативные методы контроля гельминтозов и перспективы. В качестве альтернативных подходов при контроле гельминтозов у животных следует рассматривать биологические методы очистки пастбищ (нематофаговый гриб Duddingtonia flagrans ) (100) , водоемов (аскомицет Caryospora callicarpa YMF1.01026) (101), желудочно-кишечного тракта (нематофаговый гриб Pochonia chlamydosporia ) (102) от яиц гельминтов, укрепление иммунной системы (103), селекцию устойчивых к гельминтам пород и линий. В связи с обнаружением в системе врожденного и адаптивного иммунитета млекопитающих так называемых образраспоз-нающих клеточных рецепторов (pattern recognition receptors — PRR), которые способны специфически взаимодействовать с антигенами круглых и плоских червей, появились перспективы для разработки вакцин на основе тканей резистентных гельминтов (104). Лечение филяриоза с применением средств против бактерии Wolbachia pipientis (цитоплазматический симбионт нематод) (105), например антибиотиков тетрациклиновой группы — доксициклина (106) и др., также может стать одним из направлений профилактики и лечения гельминтозов (107). Следует отметить, что эндосимбионты обнаружены у более чем 90 % исследованных нематод (56, 108).

Перспективным представляется поиск синтетических антгельминт-ных субстанций в ряду производных условно родоначальных углеводородов бензола, индена, нафталина, 1Н-циклопента[а]-нафталина и фенантрена на основе варьирования структуры от полностью ненасыщенных до насыщенных форм, в том числе гетероциклических, содержащих атомы N, O, S, различные заместители и функциональные группы. Примером служат классические антгельминтики бифенил, бифениум и открытые недавно субстанции монепантел и трибендимидин, содержащие соответственно два и три остатка бензола, а также природное соединение фервенулин (его ядро условно можно представить как гетероцикл, полученный при гипотетической замене пяти атомов углерода на азот в составе нафталина) с проти-вогельминтным эффектом (109).

Безусловно, важным остается скрининг среди метаболитов наземных и морских организмов, в основном бактерий, грибов, растений, но, возможно, и ядовитых животных (токсины паука или буфотоксин жабы, обладающий кардиотонической активностью), а также полусинтетических и синтетических аналогов таких соединений. Они могут иметь различную химическую природу: моно- и полициклические (конденсированные и не-конденсированные) ароматические (например, полиатомные фенолы — растительные таннины) и гетероциклические (например, фервенулин) со-38

единения, флавоноиды, лактоны, алкалоиды, терпеноиды, пептиды и др. В последнее время опубликованы многочисленные статьи о получении подобных веществ с антгельминтными свойствами: фунгихромина В (28членный полиеновый макролид, продуцируемый актиномицетом Streptomy-ces albogriseolus HA10002, эффективен против клубеньковых нематод) (110), фервенулина (109), нафуредина (продуцент — Aspergillus niger FT-0554) (111), бактериального белка Cry5B ( Bacillus thuringiensis ) (112), цистеиновых протеиназ ананаса, папайи, других растений (113), алкалоидов морской мшанки (114), иных субстанций (115):

Представляет интерес обнаружение антгельминтных свойств у некоторых кардиотонических стероидов (природные карденолиды и буфа-диенолиды, а также синтетические 14 в -гидроксипроизводные эстрогенов), например асперозид из коры стебля растения Streblus asper (116) и синтетический 14-метокси-18-метил-эстрон (117). Известно, что положительное инотропное действие кардиотонических стероидов связано с ингибированием мембранной №,К-АТФазы (118), недавно у них обнаружен противоопухолевый эффект (119). В то же время описана модуляция активности ГАМКА-рецептора нейростероидами (120). Поэтому механизм антгельминт-ного действия этих соединений (через угнетения №,К-АТФазы или иным образом) еще предстоит выяснять.

Гипотетически привлекательными представляются разнообразные насыщенные и ненасыщенные производные цис-гидриндана, в том числе условно гетероциклические аналоги (например, типа бензимидазола). Это полностью гидрированный инден, CD-фрагмент агликонов сердечных стероидов; дивалентный остаток цис-1-оксагидриндена-4,5, входящий в состав 16-членных макролидных антгельминтиков; ВС фрагмент 1Н-цикло-пента [а]-нафталина (в частности, сантонин, содержащий конденсированное 5-членное лактонное кольцо, см. резюме). В этой связи перспективными могут быть также 8,14-секостероиды (аналоги секодикетона Торгова) (121) и 9,10-секостероиды — соединения, подобные к витамину D2 без алкильной группы при С(17) (122).

Антгельминтный эффект обнаружен и у других классов синтетических стероидных соединений (данные будут опубликованы в соответствующих патентах).

Разработка новой субстанции, будь-то конструирование нового соединения или выявление свойств у известных, — трудоемкий и дорогостоящий процесс. Применение диверсификационного (разнотипные соединения) и сфокусированного (родственные соединения) скринингов, компьютерной оценки антгельминтной активости in silico (123), химико-генетические исследования на малых модельных животных (нематода C. elegans и др.) призваны ускорять внедрение новых субстанций (56). Углубление знаний по молекулярным механизмам действия антгельминтиков и развитию резистентности будут способствовать лучшему планированию мероприятий по контролю гельминтозов .

Таким образом, центральное место в борьбе с гельминтозами занимает химиотерапия. Развитие резистентности возбудителей к известным антгельминтным субстанциям требует их постоянного обновления. По нашему мнению, основанному на систематизации известных субстанций по химической структуре, перспективным может быть целенаправленный поиск в ряду производных условно родоначальных углеводородов — бензола, индена, нафталина, 1Н-циклопента[а]-нафталина и фенантрена на основе варьирования структуры от полностью ненасыщенных до насыщенных форм, в том числе их гетероциклических аналогов, содержащих азот, кислород, серу, различные заместители и функциональные группы.